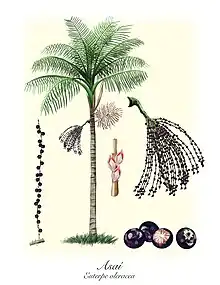

Euterpe oleracea

Euterpe oleracea est une espèce de palmiers de la famille des Arecaceae, originaire du Nord de l'Amérique du Sud. Il est appelé wassaï ou pinot en Guyane et ailleurs en France, mais c'est le vocable brésilien açaï (ou açaí[n 1]) qui tend à s’imposer sur les deux autres termes ailleurs en France sauf en Guyane[1].

Il pousse en touffe serrée de plusieurs tiges. Le stipe (faux-tronc) principal peut faire au plus 20 m de hauteur et 18 cm de diamètre. Sa couronne comporte de 8 à 14 feuilles pennées. Les fruits sont des drupes violet très foncé, comestibles, et très réputées pour leur niveau élevé en antioxydants. L’açai est considéré comme l’une des espèces les plus naturellement abondantes dans les plaines inondables de l’estuaire de l’Amazone[2].

La pulpe broyée du fruit, additionnée d’eau, donne une boisson onctueuse appelée jus de wassey en Guyane, et vinho de açaí au Brésil, bien qu’elle ne soit pas fermentée[3]. La pulpe d’açai se dégrade rapidement et doit donc être consommée dans les 2 à 3 jours après la cueillette du fruit, ou être lyophilisée en usine.

L’açai est maintenant planté pour la production de cœur de palmier. Il est cultivé comme ornemental en raison de l'élégance de ses palmes.

Nomenclature et étymologie

En 1824, l’espèce a été décrite et nommée Euterpe oleracea par un botaniste allemand Carl von Martius (dans Historia Naturalis Palmarum 2(2): 29–31, f. 28–30).

Le nom de genre Euterpe est emprunté au grec ancien Εὐτέρπη / Eutérpê, francisé en Euterpe qui dans la mythologie grecque, était la muse de la musique. L’étymologie du mot grec Eutérpê, « qui sait plaire » (de εὖ / eũ, « bien » et de τέρπω / térpô, « plaire ») indique qu’elle était considérée comme une inspiratrice de la créativité artistique. Carl von Martius a choisi cette appellation en raison de la grâce et de la beauté des palmiers de ce genre.

L’épithète spécifique oleracea vient du latin oleraceus « employé comme légume » Linné, avec ŏlŭs (hŏ-), ĕris, n., légume, herbe potagère[4]. L’épithète serait une allusion à l’utilisation culinaire de ses baies.

Dénominations

Noms vernaculaires

En Guyane, il est appelé wassaï (emprunt à la langue tupi-guarani) ou palmier pinot / pinot (emprunt à la langue caribe des Amérindiens Kali'na de la région de Saint-Laurent-du-Maroni). En Guyane, le palmier pinot peut former de vastes peuplements, sur les berges inondables des fleuves, quasiment monospécifiques, appelés « pinotières » (P. Laval[5], 2012).

En Amérique du Sud d’où il est originaire, il est appelé açaí au Brésil ou açaizeiro (du portugais açaí ), manaka / podosiri au Suriname, murrapo en Colombie[6]. Le nom portugais açaí est une adaptation de la langue tupi /ĩwasa'i/ qui signifie « le fruit qui pleure », en raison d’une légende amérindienne[7].

Après le succès de l’introduction en Occident dans les années 1990, de produits de baies d’açai réputés bons pour la santé, le terme brésilien açai s’est imposé en France, comme ailleurs.

Noms scientifiques synonymes

Selon POWO[8], les synonymes hétérotypiques sont :

- Catis martiana O.F.Cook in Bull. Torrey Bot. Club 28: 557 (1901)

- Euterpe badiocarpa Barb.Rodr. in Contr. Jard. Bot. Rio de Janeiro 1: 12 (1901)

- Euterpe beardii L.H.Bailey in Gentes Herbarum 7: 426 (1947)

- Euterpe brasiliana Oken in Allg. Naturgesch. 3(1): 674 (1841)

- Euterpe cuatrecasasiana Dugand in Revista Acad. Colomb. Ci. Exact. 8: 393 (1951)

Le palmier royal des Caraïbes, Roystonea oleracea, est parfois confondu avec Euterpe oleracea.

Description

L'açaï est un palmier gracile, inerme, cespiteux, poussant en touffes serrées de 10 à 20 stipes[5]. De jeunes palmiers naissent systématiquement à la base d'un stipe déjà développé. Les vieilles feuilles tombent au sol, ce qui contribue à donner à l'espèce un aspect net et gracieux.

Le stipe fait de 3 à 20 mètres de hauteur et de 7 à 18 cm de diamètre[6]. Il est gris, très droit, avec à sa base un cône de racines aériennes et à sa partie supérieure un manchon foliaire vert ou teinté de brun foncé, jaune vert, rouge terne ou pourpre.

Sa couronne comporte 8 à 14 feuilles (ce qui est peu). Chacune jusqu’à 3,50 m de longueur, est constituée de nombreuses 50 à 70 folioles de chaque côté, pennées et pendantes et disposées de manière régulièrement opposées ; ce qui est très caractéristiques du genre Euterpe et fait le tout le charme du palmier. La feuille est portée par un pétiole long d’environ 30 cm et possède à la base une gaine foliaire longue de 0,80 à 1,30 m formant le manchon foliaire[9].

Les inflorescences sont ramifiées une fois et longues d’environ 70 cm, portées sur un pédoncule long de 10 à 15 cm, enfermées lors de leur phase initiale de croissance dans une spathe caduque, verte et longue d’environ 1 m. L’espèce est monoïque: les fleurs unisexuées sont disposées par 3, une femelle entre deux mâles. Le périanthe de la fleur a 6 tépales. Les fleurs mâles sont pourpres et les fleurs femelles marron clair[9]. Les fruits sont des drupes comestibles, également nommés « açaí », d’un violet très foncé ; elles ressemblent à la myrtille, à la griotte ou au bleuet (au Canada). Ils poussent en grappes en haut du tronc du palmier. Leur goût rappelle le chocolat et les fruits rouges. Le fruit fait 1 à 2 centimètres de diamètre et le noyau représente la majeure partie du fruit, mesurant jusqu’à 15 mm de diamètre. Sa chair (le péricarpe) est pulpeuse et fine, et de 1 à 5 mm d’épaisseur. Très fragile, les micro-organisme s’y développe rapidement, elle ne peut être consommée fraîche que dans les 48 heures suivant sa cueillette. La seule manière de la conserver sur une plus longue durée est de la congeler le plus rapidement possible après la cueillette[5].

Dans la région méristématique apicale, à l’aisselle de chaque ébauche foliaire se trouve une inflorescence préformée. Sa maturation est désynchronisée par rapport à celle de la feuille existante. Ce n’est qu’une fois la feuille tombée, que l’inflorescence commence à croitre. Ainsi, les inflorescences ouvertes et les infrutescences se situent aux aisselles des feuilles récemment tombées, juste au-dessous du manchon foliaire[10].

Caractères importants :

- l’albumen (en anglais : endosperm) ruminé : la couche de tissu nutritif qui entoure l’embryon dans la graine est divisée en plusieurs lobes distincts qui ressemblent à des feuilles repliées sur elles-mêmes.

- la feuille de la plantule est bifide, c’est-à-dire qu’elle divisée en deux lobes.

Touffe de palmiers pinots, de 27 ans d’âge

Touffe de palmiers pinots, de 27 ans d’âge Fleurs mâles pourpres, femelles marron claire

Fleurs mâles pourpres, femelles marron claire Infrutescences vertes et noires (mûres)

Infrutescences vertes et noires (mûres).jpg.webp) id.

id._marjad_3.jpg.webp) Infrutescence cueillie

Infrutescence cueillie

Répartition géographique

Selon POWO (Plant of the World Online)[8], Euterpe oleracea est originaire du Nord et Nord-Est du Brésil, de la Colombie, Équateur, Guyane française, Guyana, Suriname, Trinité-et-Tobago, Venezuela.

Au Brésil, on le trouve plus précisément dans les états d'Amazonas, Acre, Amapá, Pará et Maranhão.

Dans l'ouest, on note sa présence au niveau de la côte pacifique de Colombie et du nord de l'Équateur.

Ces régions offrent des conditions idéales à l’épanouissement de l’açaí : températures élevées (moyenne annuelle de 26 °C), précipitations importantes (moyenne annuelle de 2 300 mm), forte humidité (moyenne annuelle de 80 %), sols acides (pH 4 à 6) et une altitude n’excédant pas 500 mètres. Le palmier a besoin de sols acides, riches en substances organiques et constamment humides car il ne supporte pas les périodes de sécheresse. On estime à un million d’hectares la zone d’écosystèmes de forêts d’açaí.

Écologie de la pinotière

Peuplement type

En Guyane, les vastes peuplements de pinots (E. oleracea), quasiment monospécifiques, sont appelés pinotières. Dans son étude biologique des pinotières[10], le botaniste R. Oldeman de l’ORSTOM donne la définition écologique suivante de la pinotière « c’est un endroit où le sol, hydromorphe, est inondé pendant la saison des pluies, mais assez ressuyé (asséché) pour qu’on puisse y marcher sans trop s’enfoncer en période sèche. En outre, il y existe des dépôts de pégasse généralement peu épais ». Par pégasse, il faut entendre une sorte de tourbe à réseau très lâche, plus ou moins fibreuse ou spongieuse, surmontant directement l’argile. La pinotière se caractérise par une interaction entre un climat tropical humide et des accumulations de matières organiques (de pégasse). La pinotière s’établit dans les écosystèmes inondés de forêt de varzea. La végétation de la pinotière pure (abstraction faite des plantes herbacées), comprend uniquement des individus d'Euterpe oleracea. En Guyane à la limite de cette zone, apparaissent de grands arbres comme Virola surinamensis (Rol.) Warb. (Myristicacées), Symphonia globulifera L. f. (Guttifères), Pterocarpus officinalis Jacq. (Fabacées), Carapa guianensis Aubl. (Méliacées). On parle de « pinotières mélangées » pour les formations dans lesquelles la fréquence relative des pinots est comprise entre 50 et 90 %.

À l’intérieur de la Guyane, la pinotière mélangée est la plus fréquente alors que sur la plaine côtière, les pinotières pures occupent des surfaces importantes.

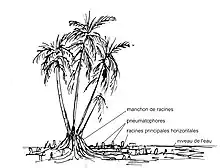

Croissance en touffe, pneumatophore

Après la germination de la graine, la région apicale passe par une série d’élargissements, avec des entre-nœuds très courts, jusqu’à ce que l’axe ait atteint son diamètre définitif. Désormais la région mérismatique élargie conservera le même diamètre pendant toute la vie du palmier (aux fluctuations près dues aux sécheresses ou aux lésions).

Pendant un à trois ans, il n’y aura qu’une seule tige (l’axe épicotylé) à la base de laquelle se formera un manchon de racines aériennes jusqu’à une hauteur de quelques décimètres. Lorsque la tige atteint une hauteur d’environ 50 cm, elle arrive à son diamètre définitif. Puis au niveau des cicatrices foliaires de la base s’ébauchent des axes latéraux d’une identité morphologique rigoureuse avec le premier axe. « Ces nouvelles tiges formées au-dessus du niveau du sol, sont de véritables branches, et non des rejets qui ont une fonction de propagation » (Oldeman[10], 1969). Ce qui est confirmé quand le palmier meurt de mort naturelle, il en résulte que tout le complexe de racines et d’axes meurent ensemble puis tombent. Par contre les individus lésés, par exemple ceux dont les branches ont été coupées pour récolter le chou ou pour l’utilisation des feuilles, survivent en continuant à se ramifier.

Le palmier pinot forme des ramifications verticales de racine, terminées par des tissus spongieux effectuant des échanges gazeux, appelées pneumatophores. Il engendre très tôt sur les racines normales descendantes (à géotropisme positif) et sur les racines horizontales, des racines verticales (à géotropisme négatif), rouges, et qui se dressent jusqu’à 10 cm au-dessus du sol. La partie inférieure, au-dessous de la surface de l’eau, est jaunâtre et porte de nombreuses racines absorbantes, capillaires. Tandis que la partie aérienne, rouge et lisse, est couverte de pneumatorhizes spécialisés dans la fonction respiratoire ; son apex est protégé par une coiffe épaisse et brunâtre[11]. Le pinot continue à former toute sa vie des pneumatophores[10].

Récolte

La domestication du palmier wassaï E. oleracea et la consommation de son fruit sont attestées dès le Ve siècle dans la région de Marajo, à l’embouchure de l’Amazone, ainsi que dans d’autres communauté amérindiennes d’Amazonie, où le palmier occupait déjà une place importante dans l’économie. La consommation de l’açai perdure dans les communautés actuelles et dans les populations métisses, telles que les Caboclos. Depuis des siècles, on la rencontre dans la population urbaine des grands centres amazoniens. À Belem, l’açai est une spécialité culinaire emblématique. Depuis les années 80, une industrie de production et de transformation s’est constituée dans les États brésiliens du Pará, de l’Amapá, de l’Amazonas et du Maranhão afin d’assurer l’approvisionnement des centres urbains brésiliens et des pays du Nord comme les États-Unis, le Canada, l’Europe et le Japon où la demande est croissante[5].

Environ 95 % de la production d’açaí est issue de la cueillette sur des palmiers sauvages. Des techniques de gestion simples sont peu à peu mises en place afin d’augmenter les rendements comme la sélection d’un nombre limité de pieds par touffe, le nettoyage des environs des pieds. Mais c'est la plantation de palmiers wassaï en zones non marécageuses ainsi que la sélection de variétés de petite taille et à forte productivité qui permettent vraiment d’optimiser la collecte et la production des fruits.

Installées pas trop loin des zones de récolte, des usines de fabrication de nectar, extraient la pulpe sans dilution, et proposent des formes déshydratées ou congelées qui permettent d’atteindre des marchés plus lointains[5].

La récolte des fruits de wassaï se fait à la main par les populations locales, d’août à décembre. Le cueilleur escalade les palmiers (de 15–20 m) à la force des jambes et des bras, en s’attachant les chevilles à l’aide d’un lien végétal pour maintenir ses pieds fermement le long du tronc[n 2]. Il monte avec une machette passée à la ceinture (ou un grand couteau tenu entre les dents), dont il se sert une fois atteint le niveau des infrutescences, pour couper une ou deux grosses grappes de fruits mûrs, puis redescend sans faire tomber de fruits mûrs.

Ce travail dangereux est réservé aux jeunes hommes de faible corpulence. Expérimenté, un bon cueilleur peut récolter entre 150 et 200 kg de fruits dans la journée. La récolte doit être effectuée le matin, le temps humide et pluvieux de l’après-midi rendant l’escalade dangereuse. Cette collecte du wassaï a longtemps était une activité pratiquée dans le cadre familial ou communautaire, pour l’alimentation domestique.

Mais depuis les années 1980-90, dans le bas Oyapock, une filière commerciale s’est organisée autour des collecteurs et des transformateurs (qui vendent le nectar aux consommateurs) liés par le système économique qui sous-tend l’extractivisme (nommé l'aviamento[n 3]). Les collecteurs sont liés par un contrat oral avec leur patron, le transformateur, qui fournit tous les moyens de production, dont la pirogue et le piroguier. Ils sont emmenés en pirogue en forêt pour une semaine ou plus, où ils doivent vivre dans des abris éphémères. Tous les deux jours, le piroguier vient récupérer les sacs de fruits collectés et déplacer les hommes de quelques centaines de mètres. Les collecteurs sont payés en sacs par le transformateur. La collecte est un métier dangereux et éprouvant mais le salaire est supérieur au salaire minimum[5].

Après la récolte, les baies sont triées et conservées dans de grands paniers végétaux. Les routes étant quasi inexistantes, ces grands paniers sont transportés jusqu’aux marchés par bateaux, de nuit, lorsque les températures sont plus basses afin d’assurer une meilleure conservation du fruit.

Dans certaines entreprises de Belem, l’açai est d’abord lavé à l’eau, avant d’être plongé dans un bain d’eau chaude (à 80 °C) pendant 10 secondes. Ce choc thermique vise à tuer divers types de champignons microscopiques et de micro-organismes indésirables, notamment un protozoaire qui transmet la maladie de Chagas. Les fruits passent ensuite dans un bain d’eau et de désinfectant, l'hypochlorite de sodium [12].

La pulpe est ensuite extraite du fruit par ajout d’eau, à l’aide d’une machine qui vient racler le noyau. La quantité d’eau additionnée à la pulpe donnera un nectar à la texture plus ou moins épaisse. Ce processus de dépulpage doit avoir lieu le plus rapidement possible après la cueillette car le fruit s’oxyde et se dégrade très vite (en 2 à 3 jours).

Les populations locales achètent le nectar sous cette forme pour une consommation le jour même. Il peut être agrémenté de farine de manioc, de cassave, de tapioca, ou servir d’accompagnement pour les plats de poissons et viandes grillés. La pulpe destinée à une consommation plus éloignée doit être immédiatement congelée.

L’enquête de Pauline Laval dans la région du bas Oyapock[5] a montré que la consommation du nectar de wassaï (de pulpe fraîche) est partagée dans un large espace géographique, par les habitants du bas Oyapock (Créoles, Saramaka, Brésiliens, Palikur et autres Amérindiens), comme chez d’autres peuples plus éloignés de Guyane (Wayãpi, Teko, Kali'na, Wayana), du Brésil ou du Surinam.

La consommation sous forme de nectar est la forme prépondérante aujourd’hui de l’usage du palmier wassaï[5].

Production

Les principaux producteurs d'açai dans le monde sont le Brésil, la Colombie et le Pérou. Le Brésil est de loin le plus grand producteur d'açai, avec une production estimée à environ 1,50 millions de tonnes de fruits (T. Ozbun[13], 2022).

Utilisations

L’usage principal du palmier açai est très largement orienté vers la consommation de la pulpe de ses fruits.

L’extrémité supérieure du cœur de palmier est comestible en l’état cru. Mais sa grande concentration en silice le rend toxique à forte dose. Considéré par les Amérindiens comme nourriture de disette ou comme casse-croûte lors d'expédition en forêt, il est peu présent dans l’alimentation du bas Oyapock[5].

Les stipes du palmier sont fréquemment utilisés en tant que matériau de construction, pour réaliser de petits ouvrages légers comme des poulaillers, planchers, et pontons. De même, les palmes du wassaï sont employées par les Palikur, les Saramaka et les Créoles pour couvrir les toitures des habitations légères (abris de chasse, poulaillers).

Les usages médicinaux de l’açai sont à l’inverse spécifiques à chaque groupes ethniques : les Créoles utilisent le cœur du palmier « comme cicatrisant des coupures franches », tandis que les Palikur l’utilisent comme remède d’urgence des morsures de serpent venimeux[5].

L’usage des palmes de wassaï pour la vannerie concerne les Palikur[n 4] (paniers, hottes). D’une manière générale, les Amérindiens utilisent les graines comme perles, en les polissant et les colorant.

Notes et références

Notes

- Au Brésil et dans d’autres pays d’Amérique du Sud, le terme açaí (emprunté à la langue tupi) est le nom commun donné à trois espèces de palmiers : Euterpe edulis Mart., Euterpe oleracea Mart. et Euterpe precatoria Mart. Le premier E. edulis est une source primaire de cœur de palmier, tandis que E. oleracea et E. precatoria sont connus pour la pulpe de leur fruit. Le terme açaí peut désigner, selon le contexte, le palmier en entier ou son fruit ou la pulpe de son fruit (seule comestible). Dans cet article, c’est uniquement d'Euterpe oleracea qu’il s’agira. cf Wei Wycoff et al Chemical and nutritional analysis of seeds from purple and white açaí (Euterpe oleracea Mart.)

- vidéo montrant comment un homme escalade rapidement à la force des jambes et des bras, un tronc lisse pour récolter les infrutescences How To Harvest The Acai Berry

- voir par exemple le système pour la collecte des noix du Brésil: les collecteurs de noix du Brésil

- voir la vidéo Marché : valorisation du savoir-faire palikur

Références

- Francisco Cortezzi, « L’açaí en France d'Outre-Mer : La Guyane française vers une nouvelle frontière agricole de l'Euterpe oleracea dans l'Amazonie septentrionale », confins, no 51, (lire en ligne)

- Michael Heinrich, Tasleem Dhanji, Ivan Casselman, « Açai (Euterpe oleracea Mart.)—A phytochemical and pharmacological assessment of the species’ health claims », Phytochemistry Letters, vol. 4, no 1, , p. 10-21 (lire en ligne)

- Michel Chauvet, Encyclopédie des plantes alimentaires, 700 espèces du monde entier, 1700 dessins, Belin, , 878 p.

- François Couplan, Dictionnaire étymologique de botanique, delachaux et niestlé, , 238 p.

- Pauline Laval, « Dynamique des savoirs et des échanges d’un produit de collecte en territoire transfrontalier, Le cas du wassaï (Euterpe oleracea) dans la région du bas Oyapock », confins, Revue franco-brésilienne de géographie, vol. 16, (lire en ligne)

- Andrew Henderson, Gloria Galeano, Rodrigo Bernal, Field Guide to the PALMS of the Americas, Princeton University Press, , 352 p.

- Jo Jackson, « Acai – What is it and Where Does it Come From? », International Business Times, vol. 09/10, (lire en ligne)

- (en) Référence Plants of the World online (POWO) : Euterpe oleracea Mart.

- Pietro Puccio (trad. de Michel Olivié), Monaco Nature Encyclopedia, « Euterpe oleracea » (consulté le )

- R. A. A. Oldeman, « Étude biologique des pinotières de la Guyane française », Cah. ORSTOM sér. Biol., vol. 10, (lire en ligne)

- J. J. de Granville, « Aperçu sur la structure des pneumatophores de deux espèces des sols hydromorphes en Guyane Mauritia flexuosa L. et Euterpe oleracea Max-t. (Palmae). Généralisation au système respiratoire racinaire d’autres palmiers », Cah. ORSTOM, sér. Biol., no 23, (lire en ligne)

- Vico Iasi, Globo Rural (Edição do dia 25/10/2015), « Agrônomo explica o ponto certo para colher e extrair a polpa do açaí » (consulté le )

- statista, « Açaí berry crop production in Brazil from 2016 to 2021 » (consulté le )

Liens externes

- (fr) Référence Catalogue of Life : Euterpe oleracea Mart.

- (fr+en) Référence ITIS : Euterpe oleracea C. Martius

- (en) Référence NCBI : Euterpe oleracea (taxons inclus)

- (en) Référence GRIN : espèce Euterpe oleracea Mart.