Chasseurs de têtes (anthropologie)

En anthropologie, on parle de chasseurs de têtes pour évoquer des groupes humains ayant pour coutume de conserver les têtes des personnes qu'elles ont tuées dans ce but exclusif et pour lesquels cette pratique revêt un rôle culturel et social central. La chasse aux têtes a été décrite à l'époque historique dans certaines parties de l'Océanie, en Asie du sud, du sud-est, de l'ouest ainsi qu'en Afrique centrale et en Amérique centrale. Elle a également été rapportée, dans l'Antiquité, en Europe, chez certaines tribus Celtes, chez les peuples germaniques de l'ouest, et chez les Scythes. Elle a été pratiquée en Europe jusqu'à la fin du Moyen Âge, en Irlande ainsi qu'à la frontière entre l'Angleterre et l'Écosse, et, jusqu'au XIXe siècle, au Monténégro, en Croatie et dans l'ouest de l'Herzégovine[1].

La chasse aux têtes a donné lieu à de nombreux débats entre anthropologues, concernant notamment le rôle, la fonction, et les motivations d'une telle pratique. Les anthropologues évoquent ainsi la mortification de l'adversaire, les sacrifices humains, l'équilibre cosmologique, une démonstration de virilité, le cannibalisme et le prestige. La pratique peut également constituer un moyen de retenir les services de la victime en tant qu'esclave dans l'au-delà[2].

Les chercheurs s'accordent généralement aujourd'hui sur la fonction principalement cérémonielle de cette coutume, participant au processus de structuration, de renforcement et de défense des relations hiérarchiques entre les communautés et les individus. Dans certains cas, la pratique découlerait de la conviction que la tête contiendrait la matière de l'âme ou une force vitale qui pourraient être exploitées par le biais de sa capture.

Enfin, des pratiques apparentées, mais ne remplissant pas une fonction rituelle centrale pour les individus et les sociétés concernés, ont été décrites dans des contextes principalement guerriers, où la collecte et l'exhibition systématiques de têtes-trophées constitue un « sous-produit » du conflit, et non le motif premier des hostilités.

L'Asie et l'Océanie

Mélanésie

La chasse aux têtes a été pratiquée par un grand nombre d'Austronésiens, en Asie du Sud-Est et dans les îles du Pacifique. Elle a été pratiquée, à un moment ou à un autre, par la plupart des peuples de Mélanésie[3], y compris la Nouvelle-Guinée[4]. En 1901, un missionnaire recensait 10 000 crânes sur l'île de Goaribari[5].

Dans le passé, les Marind-Anim de Nouvelle-Guinée étaient réputés pour leur pratique de la chasse aux têtes[6], fortement enracinée dans leur système de croyance et liée au don du nom au nouveau-né[7] - [8]. Le crâne était censé contenir une force spirituelle (mana)[9]. La pratique n'était pas motivée par le cannibalisme, même si la chair du cadavre était consommée[10].

« Les prisonniers sont rassemblés et triés. Les bébés sont abandonnés à leur sort, les enfants emmenés comme esclaves, les adultes et les adolescents torturés pour leur extorquer leurs noms. Dès que les vainqueurs ont pu apprendre et mémoriser les noms de leurs victimes, ils les décapitent […]. La préparation des têtes commence sur la route du retour. La première opération consiste à découper le scalp et à le mettre à sécher sur une noix de coco. Ensuite on retire la cervelle et on la déguste en gâteau, mêlée à de la farine de sagou. Puis le crâne est soigneusement décharné et remodelé à la ressemblance du mort au moyen de terre glaise. La décoration finale se fait plus tard, à l'aise, après le retour au village. C'est alors que l'on fixe des yeux de coquillages et que le scalp est remis en place. Le visage est peint, et un éclat de bambou sert d'arête pour un nez de terre glaise et, en même temps, d'attache pour la cordelette de suspension. La tête est enfin séchée à feu doux et se retrouve prête pour la cérémonie. Celle-là s'ordonne autour d'un banquet au cours duquel sont consommées des quantités pantagruéliques de nourriture. Le rite principal est […] la danse du Serpent : farandole menée par l'aîné du village, portant une tête de serpent factice, et formée de tous les guerriers portant des têtes coupées. À un moment donné, un groupe d'anciens se précipite sur les danseurs et essaie de morceler la chaîne. Mais un proverbe marindais proclame que « le serpent ne peut pas mourir » et leur attaque est rituellement repoussée. S'ensuit enfin, toujours sous le signe du Serpent - clairement figure de la chaîne des générations et de la vie du clan à la pérennité assurée par la chasse aux têtes -, une copulation générale effrénée qui clôt les réjouissances. »

— C. Sterckx, p. 65-67 passim, cité par Poucet.

Les mêmes problématiques de « nom de tête » préoccupaient les Asmat et les poussaient aux mêmes extrémités, mais la collecte des têtes/noms ne bénéficiait qu'aux jeunes garçons atteignant la puberté. Les têtes collectées étaient utilisées lors d'un rite de passage prenant la forme d'une pérégrination symbolisant la renaissance et associant étroitement les trois parties essentielles du corps humain : le chef, la poitrine et les organes génitaux. Chez les Kerewa, les têtes coupées étaient également utilisées lors de cérémonies d'initiation qui s'achevaient par une orgie générale au cours de laquelle le sperme des hommes était recueilli à des fins ultérieures de magie[11].

Les Korowai, une tribu papoue du sud-est de l'Irian Jaya, habitent des maisons arboricoles perchées à près de 40 mètres de haut, sans doute pour se prémunir des attaques de leurs voisins chasseurs de têtes, les Citak[12]. Il est possible que Michael Rockefeller, disparu en Nouvelle-Guinée en 1961, ait été victime de tels chasseurs de tête.

Jack London, relatant ses aventures à bord du Snark vers 1905, raconte que son navire fut attaqué par les chasseurs de têtes de Malaita pendant son séjour dans la lagune de Langa Langa, et en particulier aux environs de l'île de Laulasi. Le capitaine Mackenzie, naviguant à bord du blackbirder Minolta, a été décapité pendant une expédition de « recrutement », en représailles de l'attaque d'un village. Son navire aurait ainsi été redevable de plusieurs têtes, qui devaient être collectées pour que les comptes soient réglés[13].

Asie du Sud-Est

En Asie du Sud-Est, des études anthropologiques évoquent les pratiques de chasseurs de têtes des tribus Murut, Ilongot, Igorot, Iban, Dayak, Berawan, Wana, et Mappurondo. Il s'agit généralement chez eux d'une activité rituelle — d'ailleurs limitée au prélèvement d'un spécimen — plutôt que d'un acte de guerre ou relatif à une dispute. Le rituel permettait de mettre fin au processus de deuil. Des notions de virilité et de mariage étaient également englobées dans la pratique, et les têtes collectées étaient hautement prisées. La chasse aux têtes pouvait également être associée à la capture d'ennemis pour les asservir comme esclaves, aux pillages, aux échanges intra et inter-ethniques, à des conflits et à l'expansion territoriale.

« Ces chasses à l'homme s'organisent encore périodiquement partout où l'autorité européenne ne les a pas réprimées à grand effort. Deux ou trois jeunes gens, parfois un bien plus grand nombre, se donnent le mot pour une incursion à l'intérieur, et, après avoir consulté les présages, partent en campagne sans emporter avec eux autre chose que leurs armes et un peu de sel roulé dans les plis de leur ceinture. Ils en assaisonnent les pousses d'arbre, les feuilles, les choux-palmistes qui, une fois dans la forêt, deviendront leur unique nourriture, si même ils ne sont pas réduits à mâcher, pour tromper la faim, quelques boulettes d'argile grasse. À partir de ce moment, ces forêts où ils se sont enfoncés recèlent des hôtes plus redoutables qu'aucun des fauves abrités dans leurs impénétrables profondeurs. Ces pas furtifs qui froissent à peine l'herbe épaisse, ces yeux qu'on voit étinceler dans l'étroit interstice de deux branches voisines, ces formes hâves et légères qui traversent en bondissant une clairière indiscrète, sont bien plus à craindre que s'ils annonçaient la présence du tigre ou de la panthère. Dans les eaux limpides de cette source, et masqué par les larges feuilles tombées d'un arbre penché sur elle, vous pourriez distinguer, avec l’œil du lynx, le haut d'un visage humain. Le menton lui-même est submergé. Qu'un Malais, un Chinois, vienne imprudemment s'agenouiller au bord de cette onde tentatrice pour y tremper ses lèvres altérées, et sa mort est aussi certaine que s'il s'était jeté, par-dessus bord, au milieu de l'océan. La nuit, dans une prahu amarrée au rivage par un câble de rotins, tout l'équipage d'un de ces bateaux marchands s'est endormi à quelques pas d'un village populeux. Couché à plat ventre sur un de ces troncs flottants que les courants enlèvent aux forêts par eux traversées, un homme avance à la dérive et, perdu dans les ténèbres, s'approche sans bruit de la nef silencieuse. Un seul coup de sa hache bien aiguisée a rompu le cable : la prahu cède au courant qui l'entraîne et, sans que personne à bord se réveille, va lentement toucher, au premier détour du fleuve, sur un point connu d'avance, où l'attend un groupe de Dayaks altérés de sang, avides de têtes humaines. Ils sautent à bord et, armés du kriss comme le moissonneur l'est de sa faucille, achèvent en quelques tours de main leur sanglante récolte. Et quelques jours plus tard, épuisés de fatigue, amaigris par le jeûne, pâles comme les cadavres qu'ils ont laissés derrière eux, les chasseurs de têtes rentrent au village natal, salués par de triomphales acclamations. Ils seront désormais parmi les plus braves, ils seront la gloire et l'espérance de la tribu. Les jeunes filles leur sourient, et ils choisissent parmi les plus belles. Les vieillards les comblent d'éloges et les comparent aux plus vaillants des chefs que, jadis, ils suivirent dans de semblables expéditions. La « maison aux têtes » (chaque village a la sienne) s'enrichit de nouveaux trophées et, en s'y réunissant pour fumer ensemble, les hommes de la tribu se raconteront les incidents de la périlleuse campagne qui vient de s'accomplir. »

— E.-D. Forgues, La chasse aux têtes, scènes d'un voyage à Bornéo, 1848[14]

En 1886, l'anthropologue et explorateur italien Elio Modigliani a étudié en profondeur l'organisation sociale et les croyances des chasseurs de tête du sud de l'île de Nias (à l'ouest de Sumatra). Il a découvert que la chasse aux têtes était principalement fondée sur la croyance que la victime décapitée deviendrait le serviteur du propriétaire de la tête correspondante dans l'au-delà, ce qui faisait des crânes humains une possession convoitée[15]. Des cas sporadiques de chasse aux têtes ont été décrits sur l'île de Nias jusqu'à une époque très récente, le dernier signalement datant de 1998.

Le prélèvement et la conservation de têtes a été pratiquée chez les Sumba jusqu'au début du XXe siècle. Elle prend place exclusivement lors de grand affrontements guerriers[16]. Les crânes collectés sont accrochés sur « arbre à crânes » érigé au centre du village. En 1998, dans le village de Waikabubak, une violente guerre tribale a entraîné plusieurs décapitations[17] qui rappellent les anciennes coutumes.

Kenneth George a décrit les pratiques des chasseurs de têtes qu'il a observés au sein de la minorité religieuse des Mappurondo, une tribu montagnarde du sud-ouest de l'île indonésienne de Sulawesi. Le rituel, appelé pangngae, a lieu à la fin de la récolte du riz. Il met en jeu des simulacres de crânes, représentés par des noix de coco, et clôt le processus de deuil pour les défunts de l'année écoulée. Il a également pour fonctions la résolution des tensions accumulées, l'affichage de la virilité des membres masculins du groupe, la redistribution de certaines ressources communautaires, et la défense du mode de vie traditionnel des Mappurondo contre les tentations du monde extérieur.

Dans les années 1930, aux Philippines, la chasse aux têtes a été interdites chez les Ilongot par les autorités américaines. Toujours aux Philippines, les Igorot ont également pratiqué la chasse aux têtes.

Les membres de la tribu Wa, dont le territoire s'étend de part et d'autre de la frontière qui sépare la Birmanie de la Chine, étaient autrefois connus sous le nom de wild Was en raison de leur pratique assidue de la chasse aux têtes, qui s'est prolongée jusque dans les années 1970[18].

Au Sarawak (nord-ouest de Bornéo), la dynastie coloniale fondée par James Brooke a éradiqué la chasse aux têtes au début des années 1800. Avant l'arrivée de Brooke, les Iban avaient déjà agrandi par deux fois leur territoire, en repoussant devant eux, par la violence, les tribus Seru, Bukitan, Kanowit et Baketan.

En 1849, Brooke fut pour la première fois témoin, au Sarawak, de la pratique de la chasse aux têtes, lors de la bataille de Betting Maru, conclue par la proposition d'un traité entre Brooke et le chef Iban nommé Orang Kaya Pemancha Dana Bayang. Par la suite, la dynastie des Brooke élargit son territoire en enrôlant des Malais, des Iban et d'autres indigènes pour créer un contingent important, mais sans solde, destiné à écraser toute rébellion dans leurs états. Les Brooke désavouèrent la chasse aux têtes (ngayau en langue Iban) en imposant des sanctions à ceux qui contrevenaient au décret émanant de leur gouvernement dirigé par un Rajah, tout en autorisant la pratique lors des expéditions approuvées par les mêmes Brooke. Les indigènes participant à ces expéditions étaient par ailleurs exemptés d'impôt et se voyaient dotés de nouveaux territoires où ils pouvaient migrer, déclenchant des épisodes de chasse aux têtes internes aux tribus ou inter-tribaux.

Le plus célèbre des guerriers Iban à s'être opposé au gouvernement des Brooke fut Libau Rentap, contre lequel trois expéditions punitives furent organisées pour le déloger de son sanctuaire au sommet de Sadok Hill.

La troisième grande migration des Iban provoqua le déplacement des tribus connues par les Iban sous les noms de Kayan, Kajang et Ukits. Ces derniers déplacements vers les nouveaux territoires conquis par les Brooke se firent de manière pacifique. Mais ils étaient associées à des rituels complexes comportant des invocations aux dieux protecteurs et des phases de chasse aux têtes destinés à permettre aux jeunes de devenir des guerriers accomplis.

Les plus récentes mentions de chasse aux têtes au Sarawak remontent à l'occupation japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale, aux conflits entre la faction emmenée par Soekarno et les tenants de la Fédération de Malaisie, et au cours de l'insurrection communiste dans l'état de Sarawak. Les Iban, rendus célèbres pour leur pratique de la chasse aux têtes, furent ensuite connus pour être de bons éclaireurs et de bons pisteurs, et nombre d'entre eux reçurent des décorations pour leur participations à des opérations militaires.

Depuis 1997, des violences inter-ethniques sont rapportées à Kalimantan, impliquant notamment les indigènes Dayak et des immigrants venus de l'île de Madura. En 2001, lors du conflit de Sampit, dans la ville homonyme, au centre de Kalimantan, au moins 500 Madurais ont été tués et jusqu'à 100 000 d'entre eux ont été contraints de fuir. Les corps de certaines victimes des émeutes ont alors été décapités, dans un rituel rappelant les anciennes traditions Dayaks[19].

Les Ambonese, une tribu d'origine Papouo-malaise et vivant dans les Moluques, ont été de féroces chasseurs de têtes jusqu'à l'époque de la domination coloniale néerlandaise en Indonésie[20].

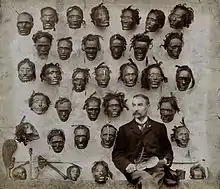

Nouvelle-Zélande

En Nouvelle-Zélande, les Maoris conservaient la tête fumée de leurs ennemis, après en avoir retiré le cerveau et les yeux. Leurs communautés tentent d'ailleurs actuellement de récupérer certains de ces trophées exposés dans des musées occidentaux. Vingt têtes maories — vendues à des collectionneurs dans les années 1800, et parfois réalisées « à la demande » — ont ainsi été retournées par les autorités françaises en janvier 2012. D'autres pays, comme la Suisse, la Grande-Bretagne, le Danemark, les Pays-Bas et l'Allemagne, sont engagées dans des démarches similaires[21].

Chine

Pendant la période des Printemps et Automnes et celle des Royaumes combattants, les soldats Qin avaient l'habitude de prélever la tête de leurs ennemis. La plupart des soldats étaient des serfs, enrôlés sans solde. Ils gagnaient des récompenses et leurs galons en recueillant les têtes des ennemis, comme durant le génocide des Dzungar. La vue des soldats Qin arborant les têtes coupées au moment de livrer bataille frappait d'horreur leurs ennemis. La pratique est considérée comme un des facteurs déterminants qui a permis aux Quin de venir à bout de six autres nations et d'unifier la Chine.

Le 8 octobre 1884, lors de la Bataille de Tamsui (Campagne de Keelung), durant la Guerre franco-chinoise, les Chinois firent prisonniers et décapitèrent 11 marins français blessés, ainsi que le capitaine Fontaine, servant sur le croiseur La Gallissonnière, utilisant des perches de bambou pour exposer leurs têtes et alimenter le ressentiment anti-français en Chine. Des images du supplice ont été publiées dans le Tien-shih-tsai Pictorial Journal de Shanghai[22].

« Une scène à laquelle personne ne pouvait échapper s'est produite sur la place du marché. Six têtes de Français, des têtes typiques de Français ont été exposées, au grand dam des étrangers. Quelques-uns visitaient la place, où ils se trouvèrent bloqués, et l'ont quittée sans regret - non seulement en raison du caractère barbare et répugnant de cette scène, mais également parce que la foule commençait à montrer des signes d'agitation. Au camp se trouvaient également huit têtes de Français, une scène qui aurait satisfait les goûts d'un sauvage ou d'un montagnard, mais peu compatible avec les goûts qu'on imagine plus éclairés des soldats chinois de nos jours. On ignore combien de Français ont été tués ou blessés ; 14 corps ont été laissés sur le rivage et sans doute des blessés ont-ils pu être ramenés à leur navire. Les Chinois disent qu'il y a eu 20 tués et de très nombreux blessés.

Dans la soirée, le capitaine Boteler et le consul Frater ont rendu visite au général Sun, lui faisant reproche de ces têtes coupées et d'avoir autorisé qu'elles soient exhibées. Le consul Frater lui a fait parvenir une dépêche dénonçant de telles pratiques et il apparaît que le général s'est engagé à les faire cesser et à faire enterrer les têtes. [...] On dit que les Chinois enterrèrent les cadavres des Français tué lors de l'engagement du 8 dès que le général Sun leur en eut donné l'ordre. Ils sont en possession d'une mitrailleuse prise ou trouvée sur la plage. »

— James Wheeler Davidson, "The island of Formosa, past and present: History, people, resources, and commercial prospects. Tea, camphor, sugar, gold, coal, sulphur, economical plants, and other productions, 1903, also published as "The Island of Formosa: Historical View from 1430 to 1900"[23]

En chine, les têtes de criminels exécutés ont été exhibées en public jusqu'au XXème siècle.

Japon

Tom O'Neill a écrit: « Les samouraï recherchaient aussi la gloire en chassant les têtes. Quand une bataille était terminée, le guerrier, fidèle à ses origines mercenaires, présentait cérémonieusement un trophée de têtes à un général, qui le récompensait d'une promotion en argent, en or ou bien en terres prélevées sur le clan vaincu. Les généraux exhibaient la tête de leurs adversaires vaincus dans les places publiques[24]. ». Des fonctionnaires dédiés étaient chargés de vérifier l'authenticité des trophées. « Il arrivait en effet que, dans le feu de l'action, un guerrier coupât la tête d'un allié : la peine d'une telle méprise était généralement l'amputation d'un doigt. Plus fréquemment, certains tricheurs tentaient de faire passer des têtes coupées à des civils ou à des valets pour celles de héros renommés[25] ».

Taiwan

La chasse aux têtes était une pratique courante chez les aborigènes taiwanais. Toutes les tribus pratiquaient cette coutume, à l'exception des Yami, qui avaient été précédemment isolées sur l'île de Lanyu.

Les Taïwanais aborigènes des plaines, les Taiwanais Han et les colons japonais constituaient des victimes de choix lors des raids menés par les Taïwanais aborigènes des montagnes chasseurs de têtes, et en particulier les deux derniers groupes, considérés comme des envahisseurs, des menteurs et des ennemis. Les raids ciblaient généralement des travailleurs aux champs, ou bien surprenaient les occupants d'une habitation à laquelle le feu avait été mis intentionnellement au moment où ils s'enfuyaient. La pratique s'est poursuivie pendant l'occupation japonaise de Taiwan, pour s'éteindre dans les années 1930 sous la férule coloniale sévère du gouvernement japonais.

Les tribus autochtones taïwanaises qui s'étaient précédemment alliées avec les Hollandais contre les Chinois au cours de la rébellion Guo Huaiyi (1652) se retournèrent contre les Hollandais pendant le Siège de Fort Zeelandia et rejoignirent les forces chinoises de Koxinga[26]. Les indigènes formosans de Sincan firent allégeance à Koxinga, après qu'il leur eut offert une amnistie. Puis ils se mirent à son service et commencèrent à décapiter des Hollandais lors des exécutions. Les aborigènes de la frontière, dans les montagnes et les plaines, rejoignirent également les Chinois le 17 Mai 1661, célébrant leur libération de l'enseignement obligatoire imposé par la domination néerlandaise en traquant les Hollandais, en les décapitant et en détruisant les livres scolaires chrétiens[27].

Les Hans et les aborigènes taïwanais se soulevèrent contre les Japonais en 1907, puis à nouveau en 1915. Les indigènes Seediq se soulevèrent contre les Japonais dans les années 1930 et ressuscitèrent la pratique de la chasse aux têtes, décapitant plusieurs Japonais lors de la révolte.

Sous-continent indien

La chasse aux têtes a été décrite chez les tribus Naga de l'Inde et du Myanmar. La pratique était courante jusqu'au début du XXe siècle et elle est peut-être encore pratiquée par des groupes isolés au Myanmar. Beaucoup de guerriers Naga portent encore les marques (tatouages et autres) attestant de leurs succès dans cet exercice. Dans l'état d'Assam, dans le nord-est de l'Inde, tous les peuples vivant au sud du Brahmapoutre —Garosi, Khasis, Nagas, Kukis— ont été des chasseurs de têtes, y compris les Mizo des collines de Lushai. La pratique a été abolie lorsque le christianisme a été introduit dans la région[28].

Amériques

Amazonie

_(1450150520).jpg.webp)

Plusieurs tribus appartenant au groupe Jivaro, y compris les Shuar dans l'est de l'Équateur et le nord du Pérou, le long des rivières Chinchipe, Bobonaza, Morona, Upano, et Pastaza, principaux affluents de l'Amazone, pratiquaient la collecte des têtes qui étaient ensuite réduites. Ces trophées, appelés localement tzan-tzas semblaient répondre à trois fonctions : les Jivaros croient que l'âme a son siège dans la tête. En la momifiant « et en lui cousant les yeux et les lèvres, on emprisonne cette âme et on la tue de façon superlative et métaphysique ». Les têtes réduites sont également des fétiches de prospérité et de fécondité pour le meurtrier, sa tribu et ses possessions. Enfin une « transfusion magique » des qualités vitales et spirituelles du défunt s'effectue au profit de son meurtrier[29].

Chez les Jivaros, le seul motif de la chasse aux têtes ne pouvait être que la vengeance, et seules les têtes d'hommes[30] adultes étrangers à la tribu, et sans aucun lien de parenté avec elle, pouvaient être coupées. Seule la décapitation pouvait clôturer la vengeance, le meurtre seul ne suffisant pas[29].

Aujourd'hui encore, les Shuar produisent des répliques en utilisant le procédé original appliqué à des têtes de singes et de paresseux, afin de les vendre aux touristes. Il existe peut-être encore des groupes isolés qui perpétuent les pratiques ancestrales lorsque leurs tribus sont en état de guerre ou pour venger un crime passionnel.

Les Quechuas lamistas du Pérou ont également été des chasseurs de têtes[31].

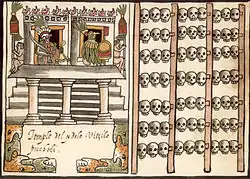

Civilisations mésoaméricaines

Un tzompantli est une claie, un support de bois ou une palissade, décrite dans plusieurs études sur les civilisations mésoaméricaines, qui a été utilisé pour l'exposition publique de crânes humains, généralement ceux des prisonniers de guerre ou d'autres victimes sacrificielles.

Une structure de la civilisation zapotèque correspondant à un tzompantli a été mise au jour sur le site de La Coyotera (Oaxaca). Elle est datée du IIe siècle avant notre ère au IIIe siècle de notre ère[32]. Des tzompantli ont également été décrit dans d'autres cultures mésoaméricaines précolombiennes, comme celles des Toltèques et des Mixtèques.

Selon des chiffres donnés par le conquistador Andrés de Tapia et par le frère Diego Durán, Bernard Ortiz de Montellano[33] a calculé qu'il y avait 60 000 crânes sur le Hueyi Tzompantli (la grande claie) de Tenochtitlan. Il y avait au moins cinq autres claies dévolues à cet usage à Tenochtitlan, mais, selon tous les témoignages, elles étaient beaucoup plus petites.

D'autres exemples viennent de sites appartenant à la civilisation Maya. De magnifiques inscriptions nous sont parvenues intactes sur le site de Chichen Itza[34].

Amérique du Nord

Dans un film sorti en 1914 et intitulé In the Land of the Head Hunters (Au pays des chasseurs de têtes), Edward Sheriff Curtis met en scène des membres de la tribu Kwakiult, originaire de l'île de Vancouver au Canada, en intégrant au scénario une pratique la « chasse aux têtes » (d'ailleurs plus proche du trophée) révolue depuis longtemps à l'époque du tournage[35].

Moyen-Orient

La Bible n'est pas avare de têtes coupées : les guerriers d'Ephraïm massacrent un grand nombre de Madianites et apportent à Gédéon les têtes de deux de leurs chefs, Oreb et Zeeb [Juges, VII, 24-25]. Après avoir abattu Goliath, David tranche sa tête qu'il apporte au roi Saül [Samuel, I, 17, 48-58]. Plus tard les Philistins, découvrant le cadavre de Saül parmi les morts de Guilboa, emportent sa tête en trophée [Samuel, I, 31, 8-10]. Le fils de Saül, Ishboseth, est assassiné par des traîtres qui portent sa tête à David [Samuel, II, 4, 5-9]. Après la défaite d'Achab, Jéhu ordonne qu'on lui envoie les têtes des soixante-dix enfants royaux élevés à Samarie, et il en fait faire deux tas de part et d'autre de la porte de la ville de Jizréël [Rois, II, 10, 5-8][36].

Les Assyriens coupaient systématiquement les têtes des vaincus pour les exposer en tas aux portes de villes soumises. Les têtes des chefs les plus prestigieux étaient réservées à l'ornement du jardin royal[36].

Afrique

Nigeria et Bénin

La chasse aux têtes était pratiquée par les guerriers de la tribu Igbo au Nigeria[37].

Au Dahomey, les crânes-trophées étaient exposés sur le toit du palais royal d'Abomey et la formule de déclaration de guerre était « le palais a besoin d'un nouveau toit ». Selon Claude Sterkcx[38], après la prise de Badagry, en 1874, les Dahoméens « rapportèrent plus de six mille têtes à l'encolure de leurs chevaux et, comme il en manquait cent vingt-sept pour la décoration murale décidée, cent vingt-sept prisonniers furent aussitôt exécutés. Les crânes-trophées servaient à tous les usages du roi. La Cour comptait même un artiste officiel, l'adjakije, chargé de les transformer en coupes ou en toute sorte d'autres objets ».

Europe

Celtes

En Europe, les Celtes pratiquaient la chasse aux têtes, croyant qu'elles étaient le siège de l'âme. « Un résidu, variable, de puissance vitale subsisterait dans la tête d’un guerrier tué au combat, précisément parce que c’était quelqu’un de particulièrement vigoureux et qu’il est mort avant la fin normale de son existence ; ce potentiel serait récupérable et pourrait être transféré au bénéfice d’un individu ou d’une communauté »[39]. Les anciens Romains et les Grecs on décrit l'habitude que les Celtes avaient de clouer aux murs la tête de leurs ennemis ou de les suspendre aux cous de leurs chevaux[40] - [41].

La pratique perdura longtemps chez les Gaels — dans le Cycle d'Ulster, Cúchulainn décapite les trois fils de Nechtan et arbore leurs têtes sur son char — pratique probablement traditionnelle plutôt que religieuse. Le guerrier Ceat Mac Maghach, « depuis son enfance, n’est jamais passé en Ulster sans en ramener une tête d’Ulate »[42], tout comme l’Ulate Conall Cearnach, qui ne passait jamais par le Connaught sans y couper une tête et « ne pouvait dormir sans une tête sous son genou »[43]. La pratique s'est poursuivie jusqu'à la fin du Moyen Âge en Irlande et à la frontière anglo-écossaise[28]. Les motivations religieuses de cette coutume se sont probablement éteintes après la conversion des Celtes au christianisme.

Les têtes étaient également collectées par les tribus germaniques et par les Ibères. La signification qu'ils attribuaient à ces pratiques nous est inconnue, mais elles ont laissé des traces archéologiques, comme le sanctuaire aux têtes coupées de Roquepertuse (Bouches-du-Rhône)[44], ou les piliers phalliques utilisés comme supports de trophées crâniens découvert à Pfalzfeld (Rhénanie-Palatinat)[45].

Scythes

Excellents cavaliers, les Scythes sont décrits par Hérodote comme une peuplade sauvage et féroce, qui pratiquaient le sacrifice humain, s'abreuvaient de sang, scalpaient leurs ennemis et buvaient du vin dans des coupes confectionnées avec leurs crânes[46] - [47]

Monténégro

Les Monténégrins sont un groupe ethnique du sud-est de l'Europe, centré autour des monts Dinariques. Ils ont pratiqué la chasse aux têtes jusqu'en 1876. On prétend qu'ils portaient les têtes suspendues à une tresse de cheveux que leurs propriétaires auraient laissé pousser à cet usage exclusif[48]. Dans les années 1830, le dirigeant Monténégrin Petar II Petrović-Njegoš commença la construction d'une tour appelée Tablja au-dessus du monastère de Cetinje. La tour ne fut jamais été terminé, et les Monténégrins l'utilisèrent pour y exposer des têtes de Turcs. Le roi Nicolas Ier de Monténégro commanda en 1876 aux Monténégrins de cesser cette pratique, considérée comme barbare par les diplomates européens de l'époque. Tablja a été démoli en 1937.

Temps modernes

La seconde Guerre mondiale

Pendant la seconde Guerre Mondiale, les troupes alliées (et notamment les Américains) ont occasionnellement prélevé les crânes de combattants Japonais, pour en faire des trophées, les rapporter comme souvenirs ou pour les vendre. La pratique est restée limitée au théâtre Pacifique[50].

En septembre 1942, ces pratiques étaient suffisamment répandues pour que le commandant en chef de la flotte du Pacifique édicte de sévères mesures disciplinaires à l'encontre de tout soldat qui se livrerait à cette occupation. La pratique n'en persista pas moins : le magazine Life, dans son numéro du 22 mai 1944, a ainsi publié la photo d'une jeune femme posant avec un crâne de Japonais dédicacé, envoyé par son fiancé servant dans les Marines, provoquant à l'époque un tollé dans l'opinion publique[51] - [52]. De fait, si les pratiques des soldats américains sur le théâtre Pacifique peuvent avoir des points communs avec celles des peuples premiers, les premiers ne trouvèrent pas, dans leurs foyers, « les références culturelles qui auraient permis d'accepter ces comportements et d'intégrer ces objets dans la communauté familiale. Ce type de souvenir semble au contraire avoir transgressé la frontière entre personnes et objet (ou personnes et propriété) de telle manière à s'opposer à leur assimilation dans les relations sociales de leurs propriétaires et, finalement, dans la mémoire collective »[53].

Les Dayaks de Bornéo, éprouvés par l'occupation japonaise, formèrent une force pour aider les Alliés. Des agents australiens et britanniques de l'Unité Spéciale Z enrolêrent les Dayak de l'intérieur pour former une unité d'un millier de chasseurs de têtes. Cette armée tribale tua ou captura quelque 1 500 soldats Japonais[54].

La guerre du Vietnam

Au cours de la guerre du Vietnam, certains soldats américains pratiquèrent la prise de « crânes trophées »[55] - [56]. Cette pratique est évoquée dans le film de 1995 intitulé Dead Presidents.

Galerie

Tête trophée, indiens Munduruku, nord du Brésil, ca 1820.

Tête trophée, indiens Munduruku, nord du Brésil, ca 1820. Les captifs tombés entre les mains des Amazones du Dahomey ont souvent été décapités.

Les captifs tombés entre les mains des Amazones du Dahomey ont souvent été décapités. Un guerrier Ifugao avec certains de ses trophées. Philippines, 1912.

Un guerrier Ifugao avec certains de ses trophées. Philippines, 1912. Femmes Dayak dansant avec des têtes humaines, 1912.

Femmes Dayak dansant avec des têtes humaines, 1912.%252C_A_back_view_of_Onikojima_Yatar%C3%B4_Kazutada_in_armor_holding_a_spear_and_a_severed_head.jpg.webp) Portrait d'un samourai japonais samurai tenant une tête coupée.

Portrait d'un samourai japonais samurai tenant une tête coupée. Les têtes des victimes du massacre de Nankin (1937-38).

Les têtes des victimes du massacre de Nankin (1937-38).

Notes et références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Headhunting » (voir la liste des auteurs).

- Encyclopaedia Britannica, « headhunting (anthropology) – Britannica Online Encyclopedia »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), Britannica.com (consulté le ).

- E-Modigliani, Un viaggio a Nias. Fratelli Treves Editori, Milano, 1890.

- Some Head-Hunting Traditions of Southern New Guinea, by Justus M. van der Kroef, american Anthropologist, New Series, Vol. 54, No 2 Apr.

- « Hunter Gatherers – New Guinea », Climatechange.umaine.edu (consulté le ).

- Laurence Goldman (1999).

- Nevermann 1957: 9.

- « Il leur faut en effet couper une tête pour chaque enfant mâle car chaque homme porte plusieurs noms, mais le seul qui ait de l’importance est le « nom de tête » hérité d'une victime décapitée. En principe même, aucun bébé ne peut naître sans qu'un tel nom ne soit à sa disposition : lui en fournir un constitue un devoir sacré du père ou, à défaut, de l'oncle ou du grand-père. Mais le bébé peut aussi recevoir son nom en cadeau d'un tiers : c'est même là l'un des gestes les plus prestigieux dans la société marindaise, et le trésor le plus précieux des chefs est leur réserve de noms de tête, dans laquelle ils puisent selon leur bon plaisir. Si la réserve du village est épuisée, il devient nécessaire de monter une expédition pour la réapprovisionner »

- Sterckx, p. 65-67, cité par Doucet : « Toutes les têtes ne conviennent pas. Seules celles des tribus homophones peuvent servir. Les allophones - et les Occidentaux entre autres - ne sont que des sauvages sous-humains dont les têtes n'ont aucune valeur. »

- Nevermann 1957: blurb.

- Nevermann 1957: 13.

- Sterckx, cité par Poucet.

- « Head-Hunters Drove Papuan Tribe Into Tree-Houses », Sciencedaily.com (consulté le ).

- Jack London, The Cruise of the Snark, Harvard University Digitized Jan 19, 2006, (lire en ligne).

- Revue des Deux Mondes, XXXIIIe année, seconde période, tome 43, Paris, 1863, p.138.

- E.Modigliani, Un viaggio a Nias, Fratelli Treves Editori. Milano, 1890.

- Hoskins, Janet.

- « Tragedy in Sumba ». Site insideindonesia.org.

- Soldiers of Fortune, TIME Asia

- « Behind Ethnic War, Indonesia's Old Migration Policy », Globalpolicy.org (consulté le )

- http://www.nunusaku.com/pdfs/politicians_magicans.pdf

- La France restitue vingt têtes maories à la Nouvelle-Zélande, Le Monde.fr, 23/01/2012.

- Maritime Taiwan (lire en ligne)

- The Island of Formosa (lire en ligne)

- "Samurai: Japan's Way of the Warrior".

- Claude Sterckx, Les mutilations des ennemis chez les Celtes préchrétiens. La Tête, les Seins, le Graal, L’Harmattan, 2005, 183 pages. Cité par Jacques Poucet, Sur la « chasse aux têtes » dans l’ethnographie et dans la Rome antique sur le site de la Biblioteca classica selecta , Université catholique de Louvain.

- Ralph R. Covell, Pentecost of the Hills in Taiwan : The Christian Faith Among the Original Inhabitants, Hope Publishing House, , 96–97 p. (ISBN 0-932727-90-5, lire en ligne)

- Chiu Hsin-Hui, The Colonial 'civilizing Process' in Dutch Formosa : 1624 - 1662, vol. Volume 10 of TANAP monographs on the history of the Asian-European interaction, BRILL, , 346 p. (ISBN 978-90-04-16507-6 et 90-04-16507-X, lire en ligne), p. 222

- http://www.lard.net/headhunters.html, Encyclopædia Britannica entry 1996

- Sterckx, p. 59-60, cité par Poucet.

- Les femmes n'ont pas d'âme pour les Jivaros.

- Plants, Health And Healing (lire en ligne)

- Spencer (1982), p. 236–239

- Ortíz de Montellano 1983

- Miller and Taube (1993), p.176.

- Dossier de presse Capricci Films/Centre culturel canadien, Paris.

- C. Sterckx, p. 87-88, cité par J. Poucet.

- « AfricaBib - The heroic age of the Ohafia Igbo: its evolution and socio-cultural consequences »

- C. Sterckx, p. 85, cité par J. Poucet.

- Sterckx, pp. 121, 126, 166, cité par Poucet.

- Posidonius, repris par Strabon (IV, 4, 5) : « L'irréflexion des Gaulois s'accompagne aussi de barbarie et de sauvagerie, ainsi qu'il est fréquent chez les peuples du nord. Je pense à leur usage, lorsqu'ils reviennent du combat, de suspendre à l'encolure de leur cheval les têtes de leurs ennemis et d'ainsi les rapporter pour les clouer devant leurs portes. [...] Ils embaumaient dans l'huile de cèdre les têtes des ennemis de marque pour les montrer aux étrangers, et ils refusaient de les rendre contre rançon, même pour leur poids d'or ».

- Diodore de Sicile (V, 29, 5) : « Ils coupent les têtes des ennemis tombés au combat et attachent alors ces têtes au cou de leur cheval, puis, confiant à leurs suivants les armes ensanglantées de leurs adversaires, ils rapportent ces têtes comme trophées en chantant sur elles un péan de victoire. Ils accrochent ensuite ces dépouilles dans leurs demeures, comme d'autres le font avec celles du gibier qu'ils ont tué à la chasse. Les têtes des ennemis les plus fameux, ils les embaument dans de l'huile de cèdre et les conservent précieusement dans des coffrets. Ils les exhibent alors aux étrangers, affirmant sérieusement qu'un de leurs ancêtres, ou leur père, ou eux-mêmes ont refusé de les rendre même contre une grosse rançon. Certains, dit-on, se vantent d'avoir refusé, pour la tête qu'ils montrent, son poids en or ».

- Sterckx, p. 36, cité par Poucet.

- Sterckx, p. 35-36, cité par Poucet.

- Sterckx, p. 28-29, cité par Poucet.

- Sterckx, pp. 119, cité par Poucet.

- Sterckx (p. 93-94).

- Quand un Scythe a abattu son premier ennemi, il boit de son sang. De tous ceux qu’il tue sur le champ de bataille, il présente les têtes au roi ; car ce n’est que s’il présente une tête qu’il a part au butin qui est fait ; s’il n’en présente pas, il n’y a point part. Ces têtes sont écorchées de la manière suivante : le Scythe pratique une incision circulaire contournant les oreilles, saisit la peau et l’arrache du crâne en secouant ; il racle ensuite la chair avec une côte de bœuf, pétrit la peau dans ses mains, et, quand il l’a assouplie, en fait une espèce de serviette ; il l’attache aux rênes du cheval qu’il monte, et s’en glorifie ; car celui qui possède un grand nombre de ces serviettes, celui-là est jugé un homme très brave. Beaucoup d’entre eux font aussi avec les peaux écorchées des manteaux dont ils se revêtent, formés de pièces cousues ensemble comme des capes de bergers ; beaucoup arrachent aux cadavres de leurs ennemis la peau de la main droite, avec les ongles, et en font des couvercles pour leurs carquois ; j’ai pu constater que la peau humaine était épaisse et brillante, presque, de toutes les peaux, la plus brillante de blancheur. Beaucoup écorchent même des hommes tout entiers, étendent les peaux sur des morceaux de bois et les promènent à cheval. Tels sont leurs usages en la matière. Quant aux têtes, non pas de tous leurs ennemis, mais des pires, voici comment ils les traitent. Ils détachent à la scie le crâne jusqu’au-dessous des sourcils, et le nettoient ; chez les pauvres, on se contente de l’envelopper extérieurement d’un cuir de bœuf non tanné, et on l’emploie tel quel ; chez les riches, non seulement on l’enveloppe de cuir, mais à l’intérieur on le dore ; et c’est ainsi traité qu’on l’emploie comme un verre à boire. Ils en font autant des crânes même de leurs proches, s’il y a entre eux des différends et que l’un a triomphé de son adversaire devant le roi ; quand il vient chez lui des hôtes dont il fait cas, il leur présente ces têtes et explique que c’était de ses proches qui lui avaient cherché noise, et qu’il les a vaincus ; et ils parlent de cela comme d’un exploit (Hérodote, IV, 64, trad. Ph.-E. Legrand).

- Albania and the Albanians (lire en ligne)

- « Head-hunting in Europe: Montenegrin heroes, Turkish barbarians and Western observers = Chasse aux têtes en Europe : Héros monténégrins, barbares turcs et observateurs occidentaux »

- « En Europe, nous avions le sentiment que nos ennemis, si horribles et dangereux qu'ils soient, restaient des êtres humains », écrivait un correspond de guerre cité Simon Harrison dans Skull Trophies of the Pacific War : Transgressive Objects of remembrance' « Copie archivée » (version du 19 février 2019 sur Internet Archive) in Journal of the Royal Anthropological Institute, December 1, 2006. L'auteur émet l'hypothèse que l'éloignement géographique et culturel a contribué à déshumaniser l'adversaire et à raviver des comportements profonds relevant de la chasse, y compris la collecte et l'exhibition de trophées.

- Fussel 1990: 117

- Harrison 2006.

- Simon Harrison dans Skull Trophies of the Pacific War : Transgressive Objects of remembrance' « Copie archivée » (version du 19 février 2019 sur Internet Archive) in Journal of the Royal Anthropological Institute, December 1, 2006.

- 'Guests' can succeed where occupiers fail, November 9, 2007.

- Michelle Boorstein, « Eerie Souvenirs From the Vietnam War », Washingtonpost.com (consulté le )

- « Signs of the Times – Trophy Skulls » [archive du ], George.loper.org (consulté le )

- « Gurkha who beheaded Taliban soldier in Afghanistan battle cleared to return to duty », sur Mail Online

Voir aussi

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- Davidson, James Wheeler, The island of Formosa, past and present: History, people, resources, and commercial prospects. Tea, camphor, sugar, gold, coal, sulphur, economical plants, and other productions (London, 1903)

- Davidson, James Wheeler, The Island of Formosa: Historical View from 1430 to 1900 (London, 1903)

- Paul Fussell, Wartime : Understanding and Behavior in the Second World War, New York, Oxford University Press,

- (en) Kenneth George, Showing signs of violence : the cultural politics of a twentieth-century headhunting ritual, Berkeley, University of California Press, , 339 p. (ISBN 0-520-20041-1)

- (en) Simon Harrison, « Skull Trophies of the Pacific War: Transgressive Objects of Remembrance », The Journal of the Royal Anthropological Institute, vol. 12, no 4, , p. 817-836 (ISSN 1359-0987, OCLC 437653788, DOI 10.1111/J.1467-9655.2006.00365.X, JSTOR 4092567).

- (de) Hans Nevermann, Söhne des tötenden Vaters. Dämonen- und Kopfjägergeschichten aus Neu-Guinea, Eisenach • Kassel, Erich Röth-Verlag, coll. « Das Gesichtder Völker »,

- Steven L. Rubenstein, « Circulation, Accumulation, and the Power of Shuar Shrunken Heads », Cultural Anthropology, vol. 22, no 3, , p. 357–399 (DOI 10.1525/can.2007.22.3.357)

- Shih-shan Henry Tsai, Maritime Taiwan : Historical Encounters with the East and the West, M.E. Sharpe, (ISBN 978-0-7656-2328-7 et 0-7656-2328-5, lire en ligne [archive du ])

- James J. Weingartner (1992) "Trophies of War: U.S. Troops and the Mutilation of Japanese War Dead, 1941 – 1945" Pacific Historical Review

- Hitoshi Yamada, Religionsethnologie der Kopfjagd (in Japanese), Tokyo, Chikuma Shobo, , 464 p. (ISBN 978-4-480-84305-0)

Lectures complémentaires

- Head-Hunting Roman Cavalry - Un article concernant le combat singulier et le prélèvement de têtes et de scalps par les guerriers romains.

- Jean-Louis Voisin, « Les Romains, chasseurs de têtes », dans Du châtiment dans la cité : supplices corporels et peine de mort dans le monde antique, Rome, École française de Rome, (ISBN 2-7283-0084-4, lire en ligne).

- Cornélis De Witt Willcox (1912). The head hunters of northern Luzon : from Ifugao to Kalinga, a ride through the mountains of northern Luzon. With an appendix on the independence of the Philippines. Philippine culture series. Volume 31. Franklin Hudson Publishing Co. Retrieved 24 April 2014.

Articles connexes

Liens externes

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :

- Encyclopædia Britannica, 1996

- Headhuntig et headshrinking chez les Shuar