Carthame des teinturiers

Carthamus tinctorius

Le Carthame des teinturiers ou Safran des teinturiers (Carthamus tinctorius L.), parfois appelé Safran bâtard, est une plante herbacée tinctoriale et oléagineuse de la famille des Asteraceae, connu uniquement à l’état cultivé. Il est originaire de Turquie centrale et orientale et d’Iran mais qui a été introduite depuis l’Antiquité dans un très grand nombre de pays.

L’espèce est originaire de zone aride, ayant des pluies saisonnières. Elle développe une racine pivotante profonde lui permettant de survivre dans ces environnements arides.

Elle fournissait une teinture jaune-rouge extraite de ses fleurs, qui servait à teindre les textiles et à colorer les aliments. On la cultivait déjà en Égypte antique 2 000 ans av. J.-C.. Depuis les années 1950, elle est cultivée pour l’huile de carthame qui est extraite de ses graines.

Nomenclature et étymologie

Le nom Carthamus tinctorius a été donné à l’espèce par Linné en 1753 dans Species Plantarum 2: 830.

Le nom de genre Carthamus est emprunté au latin médiéval carthamo au IXe siècle, lui-même pris au nom arabe de la plante, qūrtūm[1].

L’épithète spécifique tinctorius est emprunté au latin et signifie « tinctorial ».

Les appellations de Safran des teinturiers ou de Safran bâtard viennent de l'usage commun d'une falsification, consistant à faire passer pour du safran (une épice obtenue normalement à partir des stigmates rouges du Crocus sativus), des fleurs rouges de carthame des teinturiers. C’est le safran en poudre qui est le plus falsifié avec du curcuma, du paprika, des fleurs rouges de carthame des teinturiers.

Origine

Carthamus tinctorius n’est connu qu’à l’état cultivé, mais il est totalement interfertile avec les espèces du genre Carthamus qui partagent avec lui le même nombre de chromosomes (2n=2x=24 chromosomes) : C. persicus Willd. (Syrie, Anatolie, haute Mésopotamie), C. oxyacanthus M. Bieb. (Iran, Afghanistan, Asie centrale), C. palestinus Eig. (des déserts d’Israël à l’Irak)[2] - [3]. Il a probablement été domestiqué au Proche-Orient à partir de C. persicus.

Histoire de la culture

Le carthame est une des plus anciennes cultures de l'humanité[4]. Il est attesté dans les textes mésopotamiens (akkadien azupiru) mais c’est en Égypte que l’on trouve ses premiers restes archéologiques.

L'analyse chimique de textiles de l'Egypte antique datant de la XIIe dynastie (de -1991 à env. -1785) a permis d'identifier des colorants fabriqués à partir de carthame[5]. Il a été aussi trouvé des guirlandes faites de carthame sur les momies de la XVIIIe dynastie ou des graines dans la tombe du pharaon Toutânkhamon (-1345 ; -1327)[6].

John Chadwick rapporte que le nom grec de carthame a plusieurs formes en linéaire B : un carthame blanc, qui est mesuré, et un rouge qui est pesé. « L'explication est qu'il y a deux parties de la plante qui peuvent être utilisées, les graines pâles et les fleurons rouges »[7].

Pline, l’encyclopédiste romain du Ier siècle, indique que « Les Égyptiens... vantent surtout le cnécos, inconnu de l’Italie, apprécié pour l’huile tirée de sa graine et non comme aliment » (HN 21, 90). Le cnécos en latin et knékos en grec ancien, est le carthame décrit par Théophraste (6, 4, 5), Dioscoride (MM, 4, 188) et Pline (HN, 21, 90)[8].

Le carthame est arrivé tôt en Inde où il s’est diversifié en se croisant avec le Carthamus oxyacanthus. Son nom sanscrit est kusumbha.

Il atteint la Chine vers le IIIe siècle. Sous le nom de honghua 红花 morph. « fleur rouge » en chinois, il est cultivé intensivement pour son colorant, en particulier le long du Yangzi jiang et au Sichuan. Le procédé d’extraction de la teinture est décrit dans Tiangong Kaiwu, une encyclopédie des techniques publiée en 1634. On y lit « Les fleurs de carthame sont cueillies le matin quand elles sont encore couvertes de rosée ; elles sont ensuite bien pilonnées. Puis mises dans un sac de tissu que l’on plonge dans l’eau [un certain temps] ; après le sac est pressé pour en exprimer le jus jaune » (Tiangong Kaiwu [9], chap. 3). Après l’extraction du jus jaune, le résidu solide est mis dans un mélange acide afin d’obtenir un pigment rouge vif. De la Chine, il est introduit au Japon, où il est devenu une importante source d’huile culinaire

De l’Égypte, le carthame a gagné le Soudan et l’Afrique du Nord. Depuis le Proche-Orient, il s’est répandu vers l’ouest, en Europe et en Amérique.

Le carthame était cultivé en France comme plante tinctoriale (Midi, Lyonnais, Alsace, au XVIIe siècle) et en Europe. Au XIXe siècle, il fut l’une des deux plantes tinctoriales les plus importantes avec l’indigo.

À partir des années 1950, le carthame a vu sa culture déclinée avec l’arrivée des colorants synthétiques. Il subsiste comme colorant alimentaire du Proche-Orient à l’Inde. Ailleurs, il est cultivé comme plante oléagineuse.

Description

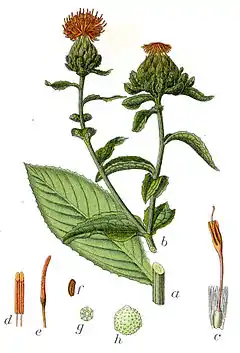

Le Carthame des teinturiers est une plante herbacée annuelle, autogame, très ramifiée, ressemblant au chardon. C'est une bonne plante mellifère. À partir d’une rosette de feuilles émerge une tige ramifiée lorsque la durée du jour et la température augmentent.

Les plantes mesurent de 30 à 150 cm de hauteur[10] avec des tiges érigées blanches. Les feuilles du bas et du milieu sont sessiles, lancéolées à elliptiques, simples, de 7–15 cm de long sur 2,5–6 cm de large, à bord denté épineux ; les feuilles supérieures sont de taille décroissante[11].

Les capitules font 2,5 cm de diamètre ; ils portent 5 rangées de bractées (ou phyllaires), ovales-lancéolées épineuses, d’où émergent un grand nombre de fleurs (ou fleurons) bisexuées, à corolle tubulée 5 lobes, jaune-orangé (ou jaunes, ou rouges parfois blanches selon les variétés). Chaque branche a généralement de une à cinq têtes de fleurs contenant 15 à 20 graines par tête[10].

Les fruits sont des akènes, ovoïdes à ellipsoïdes, d’environ 6–8 mm de long, à quatre angles, de couleur blanche ou grise[2]. Ils arrivent à maturité 30 à 35 jours après la floraison[10], lorsque la plupart des feuilles brunissent.

Le pigment rouge extrait du carthame est la carthamine.

Tige dressée

Tige dressée Capitule jaune, feuilles épineuses

Capitule jaune, feuilles épineuses

Capitule rouge, feuilles inermes

Capitule rouge, feuilles inermes

Distribution

Selon POWO, le carthame des teinturiers serait originaire de Turquie centrale et orientale et d’Iran[12]. Il n’existe pas à l’état sauvage et a probablement été domestiqué à partir de Carthamus persicus, originaire de Syrie, Anatolie, haute Mésopotamie.

Il a été introduit dans presque tous les pays d’Europe, d’Afrique du Nord, d’Amérique du Sud, d’Asie, d’Australie.

De nos jours, elle a pratiquement disparu d’Europe occidentale.

Liste des variétés

Selon NCBI (30 juin 2013)[13], il existe des formes sans épines et des formes avec épines:

- variété Carthamus tinctorius var. inermis

- variété Carthamus tinctorius var. tinctorius

La forme inerme est préférée pour la récolte des fleurs pour faire du colorant, alors que les formes épineuses sont plus productives en huile[2].

Un cultivar inerme à branches érigées a été créé en Californie comme plante ornementale pour les bouquets secs, les fleurs séchées gardant une belle couleur rouge.

Culture

Comme le tournesol, le carthame se sème au printemps à raison de 10 à 30 kg par hectare selon le taux d'humidité qui limite la germination[10]

Son cycle est court: de 110 à 150 jours entre le semis et la récolte[10], suivant la variété et la date de semis. Il se récolte le plus souvent en août ou septembre, et en juillet quand il est semé à l'automne.

Le carthame pousse sur tous types de sols grâce à une profonde racine pivotante (jusqu'à 3 m de profondeur[10]) qui lui permet de prospérer dans des environnements arides.

La plante, originaire d'un climat avec une longue saison sèche et une saison des pluies limitées, supporte mal l'humidité. Ses défenses sont très pauvres contre de nombreuses maladies fongiques dans des conditions pluvieuses, après son stade plantule[10]. Cela limite considérablement les régions dans lesquelles il peut être cultivé commercialement dans le monde entier. La plante est aussi très sensible aux dégâts du gel (de la montaison à la maturité)[10]. Elle supporte mal la concurrence des adventices et sa culture nécessite donc un désherbage[10].

À maturité, la germination sur pied est à redouter[10].

Utilisations

Les fleurs

- Teinture, colorant alimentaire

Les fleurs donnent deux colorants, un jaune et un rouge.

Le jaune, la carthamidine, est soluble dans l’eau et est utilisé comme colorant alimentaire. Le rouge, la carthamine, permet de teindre les vêtements[2].

La carthamine, de couleur jaune, vire au rouge-orange, par oxydation et apparition d’une fonction quinone pour donner la carthamone, glucoside de la chalcone d’un flavonol incolore, la carthamidine[14]. La fleur produit 25 à 36% de colorants jaunes et seulement 0.3 à 0.6% de colorant rouge. La carthamone comme la carthamine, utilisées autrefois comme teintures, ne le sont plus en raison de conditions économiques défavorables, alors que la plante est toujours cultivée comme oléagineuse.

En Chine, le rouge de carthame (yanzhi 胭脂) est présent dans les peintures murales des IVe – VIe siècles. Ce pigment était fabriqué à partir des fleurs de carthame des teinturiers, de garance et de Kerria lacca. À partir du XVIe siècle, le rouge cochenille commence à être importé en Chine et remplace peu à peu le rouge de carthame[15].

Au XVIIIe siècle, les fleurs de carthame servaient en Angleterre à colorer des fromages, des saucisses et le pudding dans de telles quantités que ses propriétés purgatives se faisaient sentir. Il est aussi entré dans les produits de maquillage.

- Matière médicale

Dès que le carthame fut introduit en Chine, ses fleurs rouges suscitèrent l’intérêt des apothicaires. À l’époque des Tang, ses fleurs furent introduites dans la pharmacopée chinoise《唐本草》Tang bencao. Elles sont mentionnées dans de multiples pharmacopées, jusqu’à la plus renommée de toutes le Bencao gangmu de Li Shizhen[16].

Les graines

Le Carthame produit un fruit, un akène oléagineux, dont les graines sont utilisées pour produire des huiles alimentaires ou de massage, qui sont parfois intégrées à des produits cosmétiques pour les cheveux[n 1]. Cette huile au parfum prononcé est surtout utilisée à froid. Non raffinée, elle a une légère saveur de noisette et sa couleur se rapproche du jaune ambré foncé, tandis que raffinée, elle ne présente aucune saveur et sa couleur est plutôt jaune pâle[n 2].

Les graines grillées se consomment en apéritif.

L'huile de carthame

| Huile de carthame (d'après Ciqual[17]) | |

| Nom | Teneur moyenne pour 100 g d’huile |

|---|---|

| Énergie | 900 kcal |

| Lipides | 100 g |

| AG saturés | 6,69 g |

| AG monoinsaturés | 44,7 g |

| AG polyinsaturés | 44,1 g |

| AG 16:0 palmitique | 4,43 g |

| AG 18:0 stéarique | 1,92 g |

| AG 18:1 ω9 oléique | 44,5 g |

| AG 18:2 ω6 linoléique | 13,3 g |

| AG 18:3 ω3 α-linolénique | 0,096 g |

| Vitamine E | 36,4 mg |

| Vitamine K1 | 5,05 µg |

L’huile de carthame est une huile alimentaire qu’il est préférable d’utiliser à froid pour les salades, pour les soins de peau, ou en peinture à l’huile. Elle est riche en acides gras monoinsaturés, représentés sous la forme d’acide oléique (44,5 %).

En Inde, on utilise l’huile en cuisine, pour l’éclairage et la fabrication de savon[2].

Les feuilles

Les jeunes feuilles de carthame peuvent se manger crues en salade ou cuites à la vapeur. Et le bétail peut être nourri au carthame sans épines, en vert ou en foin. Des résultats supérieurs à la luzerne ont été expérimentés en engraissement sur brebis. Le tourteau, très riche en protéines, est utilisé avec succès en alimentation du bétail.

Production

Le carthame produit à l'hectare de 5 à 30 quintaux de graines à écorce épaisse, de couleur blanche ou quelquefois nacrées et striées de multiples couleurs, plus rarement complètement noires. La graine de carthame ressemble à une petite graine de tournesol.

Les graines décortiquées quoiqu'amères sont comestibles et très nutritives, traditionnellement consommées grillées en Éthiopie.

|

Production en tonnes de graines de carthame. Chiffres 2004-2005 | ||||||

| Pays | 2004 | % | 2005 | % | 2020 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 212 765,00 | 33 % | 212 765,00 | 26 % | 86 793 | ||

| 129 000,00 | 20 % | 210 000,00 | 26 % | 44 000 | ||

| 79 730,00 | 12 % | 87 340,00 | 11 % | 67040 | ||

| 76 105,00 | 12 % | 75 000,00 | 9 % | 226 739 | ||

| 26 000,00 | 4 % | 60 000,00 | 7 % | 3602 | ||

| 18 000,00 | 3 % | 51 000,00 | 6 % | 22565 | ||

| 38 000,00 | 6 % | 38 000,00 | 5 % | 9349 | ||

| 30 000,00 | 5 % | 32 000,00 | 4 % | 33 404 | ||

| 22 510,00 | 3 % | 20 000,00 | 2 % | 9870 | ||

| 8 260,00 | 1 % | 8 000,00 | 1 % | |||

| 5 000,00 | 1 % | 5 000,00 | 1 % | |||

| 2 919,00 | 0 % | 3 000,00 | 0 % | |||

| 2 000,00 | 0 % | 2 000,00 | 0 % | |||

| 650 | 0 % | 650 | 0 % | |||

| 500 | 0 % | 500 | 0 % | |||

| 180 | 0 % | 200 | 0 % | 96 636 | ||

| 150 | 0 % | 150 | 0 % | |||

| 17 | 0 % | 17 | 0 % | |||

| Total | 651 791,00 | 100 % | 805 627,00 | 100 % | 653 030 | |

|

Production en tonnes d'huile de carthame. Chiffres 2004-2005 | |||||

| 25 400,00 | 24 % | 29 487,24 | 23 % | ||

| 24 000,00 | 23 % | 24 000,00 | 18 % | ||

| 20 000,00 | 19 % | 20 000,00 | 15 % | ||

| 6 417,60 | 6 % | 17 297,60 | 13 % | ||

| 5 212,80 | 5 % | 16 208,40 | 12 % | ||

| 8 500,00 | 8 % | 8 500,00 | 7 % | ||

| 4 564,50 | 4 % | 4 564,50 | 4 % | ||

| 4 000,00 | 4 % | 4 000,00 | 3 % | ||

| 2 661,32 | 3 % | 2 573,80 | 2 % | ||

| 2 383,50 | 2 % | 2 383,50 | 2 % | ||

| 441,28 | 0 % | 441,28 | 0 % | ||

| 401,8 | 0 % | 401,8 | 0 % | ||

| 187,78 | 0 % | 187,78 | 0 % | ||

| 130,2 | 0 % | 130,2 | 0 % | ||

| 20,4 | 0 % | 20,4 | 0 % | ||

| 19,95 | 0 % | 19,95 | 0 % | ||

| Total | 104 347,73 | 100 % | 130 223,05 | 100 % | |

Médias

Dans le dessin animé Souvenirs goutte à goutte, l'héroïne participe à une récolte de carthame des teinturiers dont les propriétés tinctoriales sont mises en avant.

Notes

- huilemassage.com.

- Le guide des aliments de Québec Amérique.

Références

- Alain Rey (direction), Marianne Tomi, Tristan Hordé, Chantal Tanet, Alain Rey, Dictionnaire historique de la langue française, Tomes I et II, Le Robert,

- Michel Chauvet, Encyclopédie des plantes alimentaires, 700 espèces du monde entier, 1700 dessins, Belin, , 878 p.

- Daniel Zohary, Maria Hopf, Ehud Weiss (traducteur Michel Chauvet), La domesticatio des plantes, Actes Sud, errance, 2012 (quatrième édition), 330 p.

- Arthashastra - Book 2 - "The Duties of Government Superintendents"

- « La vie de Jardin - Mon blog, ma passion, mon jardin. - Découvrez ma passion pour ma maison et mon jardin. Des articles autour de chez moi et des environs. », sur La vie de Jardin - Mon blog, ma passion, mon jardin. (consulté le ).

- Lise Manniche, An Ancient Egyptian Herbal, University of Texas Press, (lire en ligne)

- From Minoan Farmers to Roman Traders: Sidelights on the Economy of Ancient Crete publié par Ángelos Chaniótis - 1999

- Jacques André, Les noms des plantes dans la Rome antique, Les Belles Lettres, , 334 p.

- Sung Ying-Hsing, translated from the Chinese and annotated by E-Tu Zen and Shiou-Chuan Sun, Chinese Technology in the Seventeenth Century – T’en-Kung K’ai-Wu, Dover Publications, , 372 p.

- van der Vossen, H.A.M. & Mkamilo, G.S, Oleagineux (ressources végétales de l'Afrique tropicale 14) PROTA 14, Fondation PROTA, Backhuys Piblishers, (lire en ligne)

- (en) Référence Flora of China : Carthamus tinctorius Linnaeus

- (en) Référence Plants of the World online (POWO) : Carthamus tinctorius L.

- NCBI, consulté le 30 juin 2013

- P. Dupaigne, « Les colorants rouges d’origine naturelle », Fruits, vol. 29, no 12,

- Camille Schmit-Laï, « La fabrication et le traitement des couleurs dans la peinture traditionnelle chinoise de paysage », Histoire de l’art, vol. 39, (lire en ligne)

- « 紅花 », sur A ::医学百科 (consulté le )

- Ciqual, « Huile de carthame », sur anses (consulté le )

Liens externes

- (en) Référence Flora of North America : Carthamus tinctorius (consulté le )

- (en) Référence Flora of China : Carthamus tinctorius (consulté le )

- (en) Référence FloraBase (Australie-Occidentale) : classification Carthamus tinctorius (+ photos + répartition + description) (consulté le )

- (fr) Référence INPN : Carthamus tinctorius L., 1753 (TAXREF) (consulté le )

- (fr+en) Référence ITIS : Carthamus tinctorius L. (consulté le )

- (en) Référence NCBI : Carthamus tinctorius (taxons inclus) (consulté le )

- (en) Référence Tropicos : Carthamus tinctorius L. (+ liste sous-taxons) (consulté le )

- (en) Référence uBio : site déclaré ici indisponible le 7 avril 2023

- Fiche sur "L'encyclopédie Jardin"