Câble sous-marin

Un câble sous-marin est un câble posé sur le fond marin (ou quelquefois ensouillé, c'est-à-dire enterré) et destiné à acheminer des télécommunications ou à transporter de l'énergie électrique.

La plupart des télécommunications mondiales transitent par des câbles sous-marins. Leur nombre augmente régulièrement : ils étaient environ 263 en 2014[1], puis 378 en 2019[2] et 406 en 2020.

Le câble évite la perte de temps induite par la distance nécessaire pour effectuer une transmission par satellite (0,24 seconde dans le cas d'un aller-retour vers un satellite géostationnaire). En 2013, environ 99 % du trafic intercontinental, données et téléphone, sont transmis sous les océans[3].

Ces câbles sont un enjeu stratégique et géopolitique[4]. Les États-Unis et le Royaume-Uni sont en position de lire au moins un quart des échanges transatlantiques, et peuvent s'opposer à l'installation de câbles qu'ils n'ont pas la possibilité de contrôler dans l'Atlantique comme dans le Pacifique[3].

Les câbles sous-marins sont mis en place et maintenus par des navires câbliers, après reconnaissance bathymétrique pour repérer le trajet idéal : le plus court et sans risque pour le câble.

Par des faibles profondeurs, et lorsque la nature du fond le permet, les câbles sont généralement ensouillés[5] à l'aide d'un outil marin de type charrue à soc creux afin de minimiser les risques de crochage par le train de pêche des chalutiers. Les câbles ont en général un diamètre de 69 mm et pèsent environ 10 kg/m, même si des câbles plus légers et plus fins sont utilisés pour les sections en eaux profondes.

Transport d'électricité

Les câbles sous-marins électriques relient souvent les îles proches des continents à ceux-ci, ou interconnectent des réseaux distincts.

Ils sont aussi utilisés pour acheminer l'électricité produite dans les parcs éoliens en mer (« parcs offshore »), ainsi que l'alimentation électrique des plateformes pétrolières. Ces câbles permettent de transporter l'énergie (courant alternatif ou continu) sous des tensions comprises entre 30 kV et plus de 400 kV ; ils comportent généralement une ou plusieurs fibres optiques permettant la transmission simultanée d'informations d'exploitation (parcs éoliens) ou de télécommunications.

Les câbles récents permettent de transporter une grande quantité d'énergie. Par exemple, la ligne sous-marine de 138 kV qui relie Norwalk (Connecticut) à Northport (île de Long Island, État de New York) depuis [6], transporte 150 MW (projet de 140 millions de $). Fonctionnels depuis le [7], ces trois câbles tripolaires alternatif, à isolant XLPE polyéthylène, de 19 km et intégrant 24 fibres optiques chacun, ont un diamètre externe de 235 mm et pèsent plus de 100 kg/m[8].

En 2012, 57 km de câbles sous-marins 245 kV relient Belwind Phase 2 à Northwind puis à la côte à Zeebruges en Belgique[9].

Télécommunications

Les câbles de télécommunications sous-marins installés entre 1850 et 1956 ont servi au réseau mondial de télégraphie par câblogrammes, ils utilisaient d'abord une technologie de câbles binaires en cuivre pur isolés à la gutta-percha, puis coaxiale à partir de 1933 grâce à la découverte du polyéthylène[4]. L’envoi des signaux télégraphiques à grande distance (plusieurs centaines de km) par câbles sous-marins, engendre une atténuation et un retard de transmission du signal à l’extrémité du câble. Pour résoudre cet épineux problème, le physicien britannique William Thomson inventa dans les années 1850/60 le galvanomètre à miroir et le siphon enregistreur[4].

Les câbles sous-marins téléphoniques coaxiaux apparaissent en 1956 avec TAT-1, grâce à la mise au point en 1955 des amplificateurs (répéteurs) régénérant périodiquement le signal et grâce à la mise au point de câbles coaxiaux à porteur central permettant un signal modulé en fréquence.

Les câbles sous-marins numériques sont apparus en 1988 avec la pose du câble transatlantique TAT-8 (en), contenant deux paires de fibres optiques. Via les câbles sous-marins répartis au fond des océans, la technologie numérique transporte indifféremment sur tous les continents (sauf l'Antarctique) l'interconnexion du réseau Internet, le réseau téléphonique et les réseaux professionnels de télévision numérique.

Dans les années 2010, environ 99 % des communications intercontinentales (Internet et téléphonie) transitent par des câbles sous-marins[10] - [11]. Leur nombre est estimé à environ 250 en 2013[10], 430 en 2017[11].

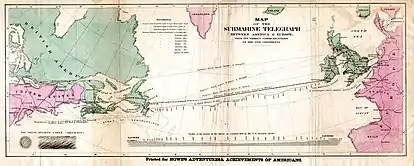

XIXe siècle

- En 1838, premiers essais de câbles sous-marins isolés au caoutchouc.

- En 1843, à Singapour, découverte de la gutta-percha, isolant naturel, par le docteur William Montgomerie.

- En 1845, l'allemand Werner von Siemens invente l'extrusion et le collage de la gutta-percha sur un fil de cuivre.

- Le , C. V. Walter immerge 2 miles de câble isolé à la gutta-percha dans le port de Folkestone.

- Le , John Watkins Brett, à bord du remorqueur Goliath, pose le premier câble sous-marin entre le cap Gris-Nez, en France, et le cap Southerland, en Royaume-Uni[12]. Il ne fonctionnera que 11 min[13] - [14] car il se rompt à de nombreux endroits. Il s'agissait en effet non pas d'un câble mais d'un fil conducteur entouré de gutta-percha[15].

- En 1851, sur la même concession, un câble à quatre conducteurs renforcé à 8 tonnes, posé par le remorqueur Blazzer fonctionnera pendant plus de quarante ans. Il sera retenu par l'histoire comme le premier câble commercial sous-marin télégraphique.

- Le , les équipements intermédiaires de Douvres et Calais sont supprimés pour établir une liaison télégraphique directe entre les deux capitales[4]. Les messages sont transmis en moins d'une heure entre la bourse de Paris et celle de Londres au lieu de trois jours auparavant.

- De 1853 à 1860, l'Angleterre est reliée à l'Irlande, à la Belgique et aux Pays-Bas.

- Le , Napoléon III accorde une seconde concession aux frères Brett. Ils relient la Corse et l'Algérie à la France.

- Le , à l'initiative de Cyrus Field, Charles Bright et John Brett, le premier câble transatlantique est posé entre Valentia (Irlande) et Trinity Bay (Terre-Neuve), par deux navires militaires reconvertis en câbliers, les Niagara et Agamemnon. Au total, 4 200 km de câble, d’un poids de 7 000 tonnes, sont posés. Le câble est constitué d'une âme composée d'un toron de sept fils de cuivre pur gainé de trois couches de gutta-percha (12,2 mm de diamètre). Il est armé de 18 torons formés chacun de sept fils de fer, le tout enrobé d'une mince couche de toile goudronnée[4]. Un message inaugural est échangé entre la reine Victoria et le président Buchanan. La transmission du message de 100 mots dure 67 minutes[N 1]. La ligne ne fonctionne que vingt jours, jusqu'au : Wildman Whitehouse (en), ingénieur de la société Newall, pensant accélérer la transmission, provoque le claquage de la liaison en appliquant une tension de pile destructrice.

- En 1865 et 1866, deux nouveaux câbles télégraphiques transatlantiques sont posés par le Great Eastern.

- En 1869, la société du câble transatlantique français (SCTF) pose un câble reliant la France (lieu-dit Petit Minou commune de Plouzané près de Brest) aux États-Unis (Duxbury sur la presqu'île du Cap Cod) via Saint-Pierre-et-Miquelon. Le câble fonctionnera jusqu'en 1894[16].

- En 1870, à la demande du gouvernement britannique, Bombay est relié à Londres par un câble sous-marin posé par le Great Eastern, opération combinée de quatre compagnies de câbles.

- En 1870, La société du câble transatlantique français (SCTF) pose un câble reliant la France depuis Brignogan (29890) en Bretagne à Salcombe en Grande-Bretagne. Le câble fonctionnera jusqu'en 1900[16].

- En , la Grande-Bretagne est reliée à Hong Kong et, un an plus tard, à l'Australie.

- En 1877, les réseaux télégraphiques britanniques ont une longueur de 103 068 km sur les 118 507 km du réseau mondial. 43 câbles atterrissent en France.

- En 1879, la compagnie française du télégraphe de Paris à New York pose le câble reliant la France (station de Brest-Déolen) à Orleans sur la presqu'ile de Cap Cod via Saint-Pierre-et-Miquelon. Il est trop endommagé par le séisme de 1929 et ne sera pas réparé[16].

- En 1880, la compagnie française du télégraphe de Paris à New York pose le câble reliant la France (station de Brest-Déolen) à Porthcurno en Grande-Bretagne. Le câble est coupé en 1940 puis réparé en 1947. La ligne est fermée en 1962 en même temps que la station de Brest-Déolen où il atterrit[16].

- En 1891, le premier câble téléphonique sous-marin entre Sangatte et St-Margaret est posé par le câblier Monarch : il s'agit d'une liaison simple voie inaugurée le par le ministre Jules Roche et son homologue britannique, M. Raikes. À partir de 1908 et jusqu'à l’avènement des câbles en fibre optique dans les années 1980, tous les câbles France-Angleterre sont téléphoniques.

- En 1898, la compagnie française des câbles télégraphiques (CFCT) pose un câble reliant la France (station de Brest-Déolen) aux États-Unis (Orleans sur la presqu'île de Cap Cod) sans passer par Saint-Pierre-et-Miquelon. Le câble est surnommé le « Direct », il est long de 6 000 km. Il sera coupé en 1940, rétabli en 1952 et fermé en 1959[16].

En , après avoir expérimenté avec succès l'appareil entre Marseille et Alger, un vœu est adopté pour développer l'usage de l'appareil Baudot sur les câbles sous-marins d'Algérie[17].

L'appareil Baudot peut être utilisé avec deux fils : un fil sert alors à la transmission, et l'autre à la réception[17].

XXe siècle

- En 1902 et 1903, premier câble télégraphique transpacifique, reliant les États-Unis à Hawaï, à Guam et aux Philippines en 1903. Pose d'une liaison Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, Fidji.

- En 1905, l'administration des Postes, Télégraphe et Téléphone (PTT) pose un câble reliant la France (Brest-Petit Minou) à Dakar-Yoff (Sénégal). Il est posé en quatre expéditions par le câblier François Arago. Il permet de communiquer avec l'Afrique de l'Ouest et l'Amérique du Sud via Dakar-Yoff. Sa gestion est confiée à la Compagnie française des câbles sud-américains (SUDAM). Il est coupé en 1940, rétabli et dérouté sur la station de Brest-Déolen en 1945. Il est fermé en 1961[16].

- En 1917, 21 câbles transatlantiques franco-anglais en service permettent théoriquement d'acheminer 1,2 million de mots par semaine dans les deux sens.

- En 1929, 12 câbles transatlantiques sont rompus au sud de Terre-Neuve à la suite du séisme de 1929 aux Grands Bancs le 18 novembre et du glissement de terrain sous-marin généré.

- En 1950, première liaison téléphonique sous-marine entre Key West (Floride, États-Unis) et La Havane (Cuba). Sa capacité est de 24 circuits et chacun des deux câbles contient quatre répéteurs.

- En 1955, mise au point définitive des amplificateurs répéteurs immergés permettant des liaisons téléphoniques modulées à très grande distance.

- En 1956, mise en service de TAT1, premier câble transatlantique téléphonique à technologie coaxiale et à modulation de courant et de fréquences. Il contient 60 circuits téléphoniques.

- En 1959, mise en service de TAT2, (Penmarc'h Terre Neuve). Cette nouvelle station française entraîne la fermeture de l'ancienne station de Déolen en Locmaria-Plouzané (France)[16].

- De 1960 à 1970, mise au point du câble à porteur central, réalisation de nouvelles enveloppes mécaniques des répéteurs, création de nouvelles machines de pose et perfectionnement des méthodes de contrôle de pose.

- En 1962, pose de câbles électriques EDF France-Angleterre dit IFA par le N/C Ampère des PTT.

- En 1965, transistorisation des répéteurs.

- En 1966, le dernier câble télégraphique Bay Roberts-Horto est débranché.

- En 1985, pose du dernier câble analogique de grande capacité Sea-Me-We 1 - Marseille-Singapour - 13 500 km en huit segments - 1 380 voies téléphoniques. Boucle le premier tour de la Terre.

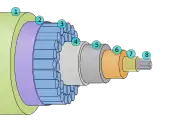

- Polyéthylène.

- Bande de Mylar.

- Tenseurs en acier.

- Protection en aluminium pour l'étanchéité.

- Polycarbonate.

- Tube en aluminium ou en cuivre.

- Vaseline.

- Fibres optiques.

- En 1988, mise en service de TAT8, premier câble transatlantique à fibres optiques (2 × 280 Mbit/s) équivalent à 40 000 circuits téléphoniques.

- En 1990, mise au point de la fenêtre 1 550 nm, longueur d'onde dans le verre de la fibre optique minimisant les effets de la diffraction. La bande passante utile est portée à 12,5 THz (soit 12 500 GHz).

- En 1995, génération tout optique des liaisons avec la mise au point de l'amplification optique dans les répéteurs par fibres dopées à l'erbium. Technique EDFA (Erbium Doped Fibre Amplified). Mise en service des câbles transatlantiques TAT12, TAT13 et TPC5 à amplification optique à correction d'erreurs. La capacité passe de la technologie 560 Mbit/s par fibre à 60 Gbit/s.

- En 1998, première génération de système de filtrage optique WDM (multiplexage en longueurs d'onde où plusieurs couleurs portant chacune un signal différent sont transmises simultanément). La capacité par paire de fibres est de 20 à 40 Gbit/s. Pose du câble AC1 États-Unis-Allemagne utilisant cette technique, avec deux fibres et 16 couleurs, transporte 160 Gbit/s.

- Le , mise en service de Sea-Me-We 3, premier câble à technologie WDM, relie tous les pays d'Europe et tout l'océan Indien jusqu'au Japon. 40 atterrissements, 40 000 km, permettant une capacité initiale de 500 Mbit/s. La modularité des équipements terrestres permettant des mises à niveau des terminaux sans toucher à la partie maritime, ce câble a aujourd'hui une capacité de 130 Gbit/s par paire de fibres, soit 260 fois sa capacité initiale.

- En 2000, nouvelle amélioration de la technologie EDFA, la capacité passe à 10 Gbit/s par couleur, soit 160 Gbit/s par paire de fibres.

XXIe siècle

- En 2001, mise en service du câble TAT-14, États-Unis - Grande-Bretagne - Allemagne - France. Technique : amplificateurs optiques EDFA (Erbium Doped Fiber Amplifier) sur 64 couleurs, capacité : 5,12 térabits par seconde.

- En 2002, en conservant les terminaux à 10 Gbit/s, les systèmes multiplexent jusqu'à 100 couleurs par paire, capacité de l'ordre de 1 térabit/seconde.

- En 2002, pose du câble Apollo, de Cable & Wireless, constitué de deux câbles (Apollo North et South), contenant quatre paires de fibres optiques. Chaque câble a une capacité de transmission de 3,2 térabits par seconde[18].

- En 2005, conception du système DWDM (de l'anglais Dense Wavelength Division Multiplexing). Technologie à 10 Gbit/s par couleur avec environ 100 couleurs par fibre[19].

- En 2010, systèmes sous-marins avec technologie 40 Gbit/s utilisant la détection cohérente, environ 100 longueurs d'onde par fibre optique.

- En 2012, un million de kilomètres de câbles à fibre optique sont au fond de la mer[20].

- En 2015, deux projets de câbles sous-marins concernent la France et l'Europe :

- un câble pacifique doit relier la Polynésie française à la Chine et à l’Amérique du Sud, sans passer par les États-Unis[21] ;

- le câble AEConnect doit relier New-York à Londres avec un débit de 52 Tbit/s[22].

- En 2017 et 2018, achèvement de la construction commune et mise en service par Microsoft et Facebook, d'un câble sous-marin à fibres optiques, qui traverse l'océan Atlantique pour relier Virginia Beach (États-Unis) à Bilbao (Espagne). Ce lien numérique représente 6 600 km de câbles. Baptisé Marea, le câble dispose de huit paires de fibres et a une capacité initiale estimée de 160 térabits par seconde qui peut augmenter facilement grâce à une interopérabilité avec des équipements réseaux multiples[23] - [24].

- En , Google a terminé l'installation du câble Curie (nom choisi en honneur de Marie Curie) reliant Los Angeles à Valparaiso, avec un débit de 72 Tbps. Il a été mis en service en 2020[25].

- En 2020, Google déploie, en partenariat avec Orange, le câble Dunant prévu pour l'été 2020. Le nom est un hommage à Henry Dunant, fondateur de la Croix Rouge. Ce câble sous-marin a une vitesse de transmission de 300 térabits par seconde et relie, sur 6 600 km, Virginia Beach, sur la côte est des États-Unis, à Saint-Hilaire-de-Riez, en France, une commune proche des Sables-d'Olonne. Cette installation du câble Dunant est significative, avec Marea et Curie, de la place prise par les GAFAM sur les réseaux de câbles sous-marins en ce début de XXIe siècle[26].

- Le , Google annonce qu’il va déployer un nouveau câble transatlantique pour le transit des données Internet. Il a été mis en service courant 2022. Cette nouvelle infrastructure, nommée Grace Hopper, en hommage à l’informaticienne américaine, relie New York à Bude au Royaume-Uni et à Bilbao en Espagne. Il est équipé de 16 paires de fibres (à comparer aux douze paires de fibres du câble Dunant)[27] - [28].

- En 2021, un consortium mené par Facebook, Microsoft, Vodafone a prévu le déploiement du câble « Amitié » long de 6 792 km, qui reliera Lynn (Massachusetts) aux États-Unis, au Royaume-Uni à Bude et en France, à la commune Le Porge, proche de Bordeaux (atterrissage du câble confié à Orange[29]). Le câble est constitué de 16 paires de fibres et permettre un transit de données de 320 Tbit/s[30].

Études

Une étude documentaire est menée pour choisir le tracé potentiel de la liaison : étude des cartes géographiques et bathymétriques, lois et réglementations dans les zones traversées, activités humaines (pêche, zones pétrolières, etc.). Le choix des atterrissements est fait en fonction du réseau terrestre et de l'environnement marin à leur voisinage.

Après avoir retenu un tracé sur carte, une mission de sondage est effectuée à l'aide d'un navire océanographique. Un couloir d'une dizaine de kilomètres de large est étudié, définissant la bathymétrie de la zone au mètre près. Sur les zones ensouillables de 0 à 1 000 m de profondeur, des prélèvements par carottages déterminent la nature et la dureté du sol. L'étude de ces informations permet de choisir le tracé définitif, les types de câbles à utiliser et les longueurs nécessaires à la fabrication. Un calcul de mou est effectué pour prendre en compte les particularités du profil des fonds et du type de câble utilisé. Un mou insuffisant provoque des suspensions qui augmentent les risques d'usure du câble. Un mou trop important provoque des boucles-coques sur le câble.

Embarquement

L'opération d'embarquement correspond au chargement du câble et des répéteurs sur le navire.

Un plan de chargement est établi pour répartir la charge sur le câblier, mais surtout en fonction des opérations de pose à suivre, sens de pose, ordre des opérations. Le câble, extrait de l'usine de fabrication par une machine de traction à pneus, est lové manuellement dans les cuves du navire. Les répéteurs sont chargés par grue et stockés hors cuve sur des étriers en zone climatisée sur le pont de travail. À la fin de l'embarquement, l'ensemble de la liaison jointée est testée (par échométrie, mesure de la résistance, capacité, isolement, test de transmission optique OTDR (de l'anglais Optical Time Domain Reflectometer) et permet de vérifier le bon fonctionnement de la liaison avant pose.

Atterrissement

Pour poser un atterrissement (le terme attérage est aussi employé), le navire mouille sur le tracé retenu le plus près possible de la côte. Le câble est remorqué vers la plage, porté par des ballons flottants. À son arrivée sur la plage, il est solidement ancré et connecté au réseau terrestre. Des plongeurs libèrent les ballons pour que le câble se pose sur le fond.

Pose

- Pose ensouillée : dans les zones sensibles aux causes de dérangements et lorsque la nature du fond le permet, le câble est ensouillé à environ 80 cm sous le sol par une profondeur de 20 à 1 500 m. Le navire-câblier remorque une charrue qui creuse un sillon. Le câble est déroulé depuis ce même navire, passe dans la charrue et est déposé dans le sillon.

- Pose principale : en dehors des zones côtières du plateau continental, la pose classique « grand fond » s'effectue grâce à une machine à câble installée sur le pont du navire. Elle extrait le câble des cuves de stockage, contrôle sa longueur en fonction de la vitesse du navire et de la sur-longueur (mou) nécessaire pour recouvrir au mieux le profil du fond. En cas de poses multiples nécessitant des épissures intermédiaires, la partie dernièrement posée est mise sur bouée avant récupération et épissure de la section finale[31].

Après la réalisation de l'épissure finale, le navire débarque les réserves de la liaison dans le dépôt désigné par l'autorité de maintenance[32].

Menaces

Les câbles sous-marins peuvent être mis hors service par les chalutiers de pêche, le mouillage des navires, les courants de turbidité (avalanches sous-marines) ou les jaillissements brûlants en provenance des dorsales.

Ils sont également sujets aux morsures de requins, que celles-ci soient causées par la curiosité des animaux, ou parce que ceux-ci captent les émissions électromagnétiques produites par les câbles grâce aux ampoules de Lorenzini présentes dans leur museau, et attaquent en pensant avoir affaire à une proie comestible. Des protections spécifiques à base de kevlar ont été développées pour protéger les câbles contre les morsures de requins[33].

Les coupures étaient, au début de la période télégraphique, dues à l'usage de matériaux simples et à la pose de câbles directement sur le fond océanique, plutôt que de les enterrer dans les zones vulnérables. En temps de guerre, les câbles sont également souvent coupés par les forces ennemies.

Les catastrophes naturelles peuvent aussi présenter une menace. En 2006, le tremblement de terre qui a frappé Taïwan a endommagé neuf câbles, nécessitant quarante-neuf jours à onze navires câbliers pour les réparer. En 2012, l'ouragan Sandy a coupé plusieurs liaisons importantes sur la côte est des États-Unis. L'ensemble du réseau entre l'Amérique du Nord et l'Europe a été interrompu pendant des heures[34].

Entretien et réparation

Pour effectuer une réparation de câble sous-marin, le navire-câblier drague le fond au moyen d'un grappin, teste chaque extrémité, met le côté sain sur une bouée et relève l'autre jusqu'au défaut. Par grand fond, le câble doit être physiquement coupé et chaque extrémité est séparément ramenée à bord du navire. Une nouvelle section au moins égale à deux fois la hauteur d'eau est insérée et soudée avant d'être reposée au fond sur le côté de l'axe du tracé[35].

Un certain nombre de ports près des principales routes de câble sont devenus des bases spécialisées pour les navires-câbliers de réparation. C'est ainsi que Halifax, en Nouvelle-Écosse, servit de base dès le début du XXe siècle à une demi-douzaine de ces navires et que deux d'entre eux furent contactés pour récupérer les victimes du naufrage du RMS Titanic.

Le travail de ces équipes apporta beaucoup à l'amélioration des techniques de réparation et de pose, ainsi qu'au développement de la pose ensouillée des câbles à l'aide de « charrue », dispositif destiné à les enterrer sur les zones sensibles.

Espionnage

Les câbles sous-marins ne peuvent pas être surveillés en permanence. Ainsi, ils constituent un levier d'action pour les organisations des services secrets depuis la fin du XIXe siècle. Souvent, au début des guerres, les nations belligérantes coupent les câbles des parties adverses pour rediriger le flux d'informations vers des câbles surveillés. Les plus grands efforts de sabotage ont lieu au cours de la Première Guerre mondiale, lorsque les forces britanniques et allemandes tentent systématiquement de détruire les communications internationales adverses en coupant leur câbles avec des navires en surface ou des sous-marins[36]. Durant la Guerre froide, à partir des années 70 et pendant dix ans, la marine des États-Unis et la NSA réussissent à placer des mouchards sur des câbles sous-marins soviétiques lors de l'opération Ivy Bells.

En mars 2013, trois plongeurs sont arrêtés par la Marine égyptienne dans le port d’Alexandrie, alors qu’ils tentent de couper le câble SEA-ME-WE 4 (South East Asia-Middle East-Western Europe 4), qui assure la transmission du tiers des données entre l'Europe et l’Égypte[37].

Certains navires océanographiques peuvent également mener des activités d'espionnage en utilisant des mini-submersibles[38].

En octobre 2022, trois câbles Internet sous-marins sont endommagés dans le sud de la France en quelques heures. Les causes sont pour l'instant inconnues.

Propriétaires et câbleurs

- États-Unis : Johnson Controls International (ex-Tyco International)[39] et Alcatel Submarine Networks (ASN)[40]

- France

- Propriétaire : Orange Marine[41]

- Câbleur : Alcatel Submarine Networks (ASN) et Orange Marine

- Italie : Orange Marine[42].

- Royaume-Uni : Global Marine Systems Limited[43]

- Japon : NTT World Engineering Marine Corporation (NTT-WEM)[44]

- Chine : S. B. Submarine Systems[45]

- Émirats arabes unis : e-marine[46]

- Afrique : Orange Marine et Alcatel Submarine Networks (ASN)

Autres considérations

En 2015, il est fait état de problèmes de confidentialité et de sécurité des communications par câbles sous-marins, en raison d'une activité russe intense à proximité de certains câbles[47].

En 2013, Edward Snowden révèle que les services secrets britanniques, dans le cadre du programme Tempora, captaient toutes les conversations et données qui passaient par le câble transatlantique[34].

En 2019, les pouvoirs publics américains cherchent à bloquer un projet de câble sous-marin (baptisé Pacific Light Cable Network), en cours de déploiement et financé par Google, Facebook et un partenaire chinois (Dr Peng Telecom & Media Group), dans le cadre d’une évaluation de la sécurité nationale qui pourrait aboutir à une révision des règles concernant les connexions Internet entre les États-Unis et la Chine. L'Opinion indique : « si les États-Unis rejettent la demande de Pacific Light, ce serait la première fois qu’ils refusent une licence de câble sous-marin pour des raisons de sécurité nationale. Une telle décision pourrait signifier que les organismes de réglementation adoptent une nouvelle position, plus stricte, à l’égard des projets chinois »[48].

Notes et références

Notes

- Dans un article de la revue Scientific American, Ainissa Ramirez mentionne que le message de félicitations de la reine Victoria au président américain James Buchanan contenait 98 mots et a demandé un temps de transmission de 16 heures tandis que la réponse du président Buchanan aurait contenu 149 mots et aurait exigé un délai de 10 heures. Cf. Article repris dans la revue Pour la science, mars 2017, p. 75.

Références

- Frémont (A.), Frémont-Vanacore (A.), Géographie des espaces maritimes, la documentation photographique no 8104, mars-avril 2015. Documentation Française, 2015, p. 24.

- Jules Prévost, « Le monde en cartes : 20 000 câbles sous les mers », sur Geo.fr, (consulté le )

- « Les câbles sous-marins, clé de voûte de la cybersurveillance »

, sur Le Monde.fr, (consulté le ).

, sur Le Monde.fr, (consulté le ). - Frédéric Aitken et Jean-Numa Foulc, Des profondeurs océaniques au laboratoire. 1, Les premières explorations de l'océan profond par le H.M.S. Challenger (1872-1876), vol. 1, Londres, ISTE, , 250 p. (ISBN 978-1-78405-464-9, 1-78405-464-X et 1-78406-464-5, OCLC 1088556348, présentation en ligne), chap. 1

- « ensouiller », sur wiktionary.org (consulté le )

- (en) « Long Island Replacement Cable Project-Northport, N.Y. and Norwalk, Conn. », sur construction.com, (consulté le ).

- (en) « Project Description », sur transmission-nu.com (consulté le ).

- « Nexans décroche un contrat de 73 millions euro », sur Nexans, (consulté le ).

- « Nexans remporte un contrat de plus de 50 millions d’euros pour la fourniture de câbles d’énergie haute tension destinés au parc éolien offshore Northwind », sur Nexans, (consulté le ).

- Maxime Vaudano, « Les câbles sous-marins, clé de voûte de la cybersurveillance », sur lemonde.fr, (consulté le ).

- Pierre Manière, « Les câbles sous-marins, autoroutes vitales de l'Internet mondial », sur latribune.fr, (consulté le ).

- Kenneth Richardson Haigh, Cable Ships and Submarine Cables, Londres, Adlard Coles, (ISBN 978-0-229-97363-7).

- Hugo Marcq, « 1 100 000 kilomètres sous les mers », sur medium.com,

- « Les câbles sous-marins », sur idna.fr

- « Cables télégraphiques », sur cite-telecoms.com

- La grande aventure des câbles télégraphiques transatlantiques à la pointe de Bretagne., Locmaria-Plouzané, Locmaria patrimoine, , 76 p. (ISBN 978-2-9556218-0-6 et 2955621803, OCLC 959963171)

- Algérie. Conseil supérieur de gouvernement, Procès-verbaux des délibérations : Conseil supérieur de gouvernement (Alger), s.n. (Alger), (ISSN 1111-4363, BNF 32783201, lire en ligne), p. 193.

- « Apollo_features » (version du 7 février 2008 sur Internet Archive).

- René Salvador, Gérard Fouchard, Yves Rolland et Alain Paul Leclerc, Du morse à l'internet : 150 ans de télécommunications par câbles sous-marin s, La Seyne-sur-Mer, Association des Amis des Câbles Sous-Marins (AASCM), , 456 p. (ISBN 2-9526121-0-2).

- « Exportations chinoises de câbles sous-marins de fibre optique vers les États-Unis et l'Europe », sur peopledaily.com.cn, (consulté le ).

- Un second câble sous-marin à fibre optique et une "Smart City" « Copie archivée » (version du 6 août 2018 sur Internet Archive), sur le site ladepeche.pf, 28 août 2015.

- « Une liaison fibre optique à 52 Tbit/s va bientôt relier l'Europe et l'Amérique du Nord », sur generation-nt.com, (consulté le )

- Guillaume Champeau, « Microsoft et Facebook vont construire leur propre câble entre les USA et l’Europe », Numerama, (lire en ligne)

- (en) Beverly Kidd, « Va. Beach to become tech hub teaming up with giants like Microsoft, Facebook », WTKR, (lire en ligne)

- « Amérique : Google a terminé l’installation de son câble Internet sous-marin Curie », ZDNet, (lire en ligne)

- Marine Benoît, « Comment Dunant, le câble Internet sous-marin de Google, va accélérer le Web français », Sciences et Avenir, (lire en ligne).

- Antoine Delaunay, « Google a commencé à déployer un nouveau câble Internet transatlantique », Le Monde, (lire en ligne)

- Amélie Charnay, « Google va construire un nouveau câble sous-marin entre les États-Unis et l’Europe », 01 Net, (lire en ligne)

- « Orange prend une position de leader entre les États-Unis et l’Europe avec deux câbles sous-marins de nouvelle génération reliant la côte Est à la France », sur Orange Com (consulté le )

- « Systems - Submarine Networks », sur submarinenetworks.com (consulté le ).

- Animation sur la pose d'un câble « Copie archivée » (version du 6 août 2018 sur Internet Archive).

- Collectif - Cours de formation Généralités sur les câbles sous-marins et les navires câbliers Tome 1 1987 - France Telecom - Direction des Télécommunications Sous-Marines.

- « Câbles sous-marins : pourquoi les requins constituent-ils une menace? », sur interxion.com, (consulté le ).

- « La Guerre des câbles est imminente », Courrier International Hors-Série, septembre - octobre 2018

- Animation sur la réparation d'un câble.

- Jonathan Reed Winkler, Nexus: Strategic Communications and American Security in World War I (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2008).

- (en) Charles Arthur, « Undersea internet cables off Egypt disrupted as navy arrests three », sur The Guardian, (consulté le ).

- Laura Andrieu et Etienne Jacob, « «Le fond des mers est la nouvelle aire de jeux des puissances» : ces navires qui espionnent la France », Le Figaro, (lire en ligne

, consulté le ).

, consulté le ). - « Tyco Telecommunications - Marine Services »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), sur tycotelecom.com (consulté le ).

- « Alcatel Submarine Networks, le champion français des câbles sous-marins revit grâce à Facebook et Google », sur Challenges (consulté le )

- « Non trouvé le 15 décembre 2015 », sur marine.francetelecom.com (consulté le ).

- (en) « Elettra », sur elettratlc.it (consulté le ).

- « Global Marine Systems Limited », sur globalmarinesystems.com (consulté le ).

- « NTT World Engineering Marine Corporation (NTT-WEM) », sur nttwem.co.jp (consulté le ).

- « S. B. Submarine Systems », sur sbsubmarinesystems.com (consulté le ).

- « e-marine », sur emarine.ae (consulté le ).

- Les câbles sous-marins, objets de toute l'attention de l'armée russe.

- Kate O’Keeffe, Drew FitzGerald et Jeremy Page, « Ce câble sous-marin de Google et Facebook qui inquiète l’appareil sécuritaire américain », sur L'Opinion.fr, (consulté le ).

Voir aussi

Bibliographie

- R. Salvador, G. Fouchard, Y. Rolland et A. P. Leclerc, Du morse à l'Internet, 150 ans de télécommunications par câbles sous-marins, AAcsM, 2006. (ISBN 978-2-9526-1210-4)

- Gilles Puel et Charlotte Ullmann, « Les nœuds et les liens du réseau Internet : approche géographique, économique et technique » dans L'Espace géographique (Tome 35 - 2006/2, pages 97 à 114), Éditions Belin, 2006

- (en) Anton A. Huurdeman, The Worldwide History of Telecommunications, Wiley-IEEE Press, 2003, (ISBN 978-0-4712-0505-0)

- Volker Dehs, À propos du câble transatlantique : deux compléments d'information, Revue Jules Verne 1, 1996, p. 22-26

- Ainissa Ramirez, « La saga du premier câble transatlantique », Pour la science, no 473, , p. 72-77

Articles connexes

Liens externes

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :

- (en) Site de l'International Cable Protection Committee

- (en) Site de la cartographie câble du monde sous-marin

- (en) Carte des câbles sous-marins du monde