Apiaceae

Umbelliferae • Apiacées, Ombellifères

| Règne | Plantae |

|---|---|

| Sous-règne | Tracheobionta |

| Division | Magnoliophyta |

| Classe | Magnoliopsida |

| Sous-classe | Rosidae |

| Ordre | Apiales |

Les Apiaceae, en français Apiacées, anciennement Umbelliferae, les Ombellifères, sont une famille de plantes dicotylédones présentant quatre caractéristiques[1] :

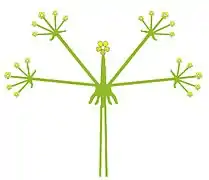

- Leur inflorescence, typique, est une ombelle d'où l'appellation d’Ombellifères ou Umbelliferae, nom alternatif ; cependant quelques espèces de la famille ne forment pas d'ombelles ;

- Feuilles alternes, composées, pennées, au pétiole engainant au niveau des nœuds ;

- Tige creuse et dotée de canaux sécréteurs de résines et d'essences odorantes ;

- Fruits secs doubles (dénommés diakènes).

Cette famille relativement homogène, à répartition cosmopolite, comprend près de 3 500 espèces réparties en 463 genres[2], surtout présentes dans les régions tempérées du monde. C'est l'une des plus importantes familles de plantes à fleurs, après les Orchidaceae, les Asteraceae et les Fabaceae par le nombre d'espèces. Plusieurs de ces espèces sont des légumes ou donnent des condiments appréciés, mais quatre sont mortellement toxiques comme la Grande ciguë, la Petite ciguë, l'Œnanthe safranée et le Cerfeuil des fous.

Taxonomie

Étymologie

Le nom générique d’Apium (qui désignait dans l'antiquité le céleri) est originellement utilisé par Pline l'Ancien vers 50 apr. J.-C. pour désigner des plantes ressemblant au céleri[3]. Les Apiaceae, décrites pour la première fois par le botaniste John Lindley en 1836, ont un nom scientifique latin qui dérive du nom du genre type Apium par suffixation -āceae, pluriel féminin du latin -āceus « ressemblance »[4].

Umbelliferae (du latin umbella, ombrelle qui vient de umbra ombre) est un nom alternatif de cette famille, basé sur la structure des inflorescences disposées en ombelle qui les font ressembler à des ombrelles. Cependant, l’appellation n'étant pas basée sur un nom de genre, on lui a préféré Apiaceae, conformément au code international de nomenclature botanique, Umbelliferae (Ombellifères) faisant partie des noms dits nomen conservandum, c'est-à-dire « nom devant être conservé »[Note 1].

En 1672 le botaniste Robert Morison publia un ouvrage sur les Ombellifères, première monographie consacrée à une famille de végétaux, intitulée Plantarum umbelliferarum distribution nova[5].

Synonymes

Selon Catalogue of Life (5 mars 2021)[6] :

- Coriandraceae Burnett

- Sileraceae Bercht. & J.Presl

- Eryngiaceae Bercht. & J.Presl

- Actinotaceae Konstant. & Melikyan

- Imperatoriaceae Martinov

- Ammiaceae Bercht. & C.Presl

- Angelicaceae Martinov

- Smyrniaceae Burnett

- Ferulaceae Sacc.

- Saniculaceae Bercht. & J.Presl

- Caucalidaceae Bercht. & J.Presl

- Scandicaceae Bercht. & J.Presl

- Lagoeciaceae Bercht. & J.Presl

- Selinaceae Bercht. & J.Presl

- Bupleuraceae Bercht. & J.Presl

- Umbelliferae Juss.

- Mackinlayaceae Doweld

- Pastinacaceae Martinov

- Pimpinellaceae Bercht. & J.Presl

- Daucaceae Martinov

- Actinotaceae A. I. Konstant. & Melikyan

- Ammiaceae Bercht. & J. Presl

- Angelicaceae Martinov

- Daucaceae Martinov

- Ferulaceae Sacc.

- Saniculaceae Bercht. & J. Presl

- Umbelliferae Juss., nom. cons.

Caractéristiques générales

Appareil végétatif

La famille des Apiacées compte principalement des plantes herbacées annuelles souvent odorantes, bisannuelles ou vivaces, mais aussi quelques arbres et arbustes.

Leur appareil souterrain pérennant est très varié : racine pivotante, rhizome ou tubercule.

Leur tige noueuse est souvent cannelée (sillons dans le sens de la longueur, cette forme étant due à des faisceaux de collenchyme sous-épidermiques qui parcourent la tige sur toute sa longueur) et devient généralement creuse par résorption de la moelle.

Des canaux sécréteurs d'essences et de résines circulent dans les racines et les tiges, faisant de la majorité des Apiaceae des plantes aromatiques à l'odeur caractéristique forte lorsqu'on les froisse ou on les broie.

Les feuilles sont alternes, sans stipules, à pétiole engainant partiellement la tige, et le plus souvent composées pennées à folioles finement découpées. Quelques rares espèces ont cependant des feuilles entières (buplèvre par exemple)[8].

Abandonnant les alcaloïdes et les iridoïdes auxquels les prédateurs ont eu le temps de s'adapter, cette famille est la première avec les Asteraceae à développer deux nouvelles classes de repellents, les lactones sesquiterpéniques[9] et les polyacétyléniques (dérivés de polyacétylène et substances biogénétiquement apparentées) qui ont notamment des propriétés cytotoxiques, antimicrobiennes, anti-inflammatoires, neurotoxiques et phototoxiques[10].

Appareil reproducteur

L'inflorescence typique des Apiacées, justement appelées ombellifères, est l'ombelle qui peut être simple ou le plus souvent composée d'ombellules. Elle est parfois condensée en un capitule (Panicaut, Astrance). Les ombelles sont souvent munies à leur base d'un involucre formé de 1 à 20 bractées parfois ramifiées (bractées foliacées) divisées en segments allongés. Ces bractées peuvent devenir épineuses (Panicaut) ou pétaloïdes (Astrance). Les fleurs, généralement de petite taille due à l'inflorescence relativement condensée, à symétrie pentamère, sont le plus souvent blanches ou jaunâtres, quelquefois rougeâtres comme la fleur centrale de l'ombelle de carotte. L'ombelle est en effet souvent polygame, ce qui se traduit par un dimorphisme floral[11] : les fleurs centrales sont bisexuées ou femelles et actinomorphes, les fleurs périphériques sont mâles ou stériles et zygomorphes, avec une corolle plus développée (Berce, Coriandre), contribuant à faire de l'ombelle une simili-fleur. Les périphériques servent essentiellement d'organes d'attraction pour les insectes pollinisateurs et les centrales sont surtout réservées à la reproduction. Le périanthe est constitué d'un calice à 5 sépales minuscules ou absents[12] (perte évolutive), et d'une corolle à 5 pétales libres caducs, parfois échancrés. L'androcée est isostémone, avec 5 étamines alternipétales, à filets libres, et avec des anthères à déhiscence longitudinale. La protandrie favorise la fécondation croisée. Le gynécée comprend deux carpelles antéro-postérieurs, soudés en un ovaire infère. L'ovaire porte deux styles qui s'élargissent à la base en un disque ou coussinet nectarifère (stylopode). Les fruits secs appelés à tort « graines », sont des schizocarpes qui se scindent en deux à maturité (diakènes), chaque partie (akène souvent suspendu au bout d'une columelle bifide) appelée méricarpe contenant une graine. Les méricarpes sont toujours plus ou moins côtelés (5 côtes primaires par méricarpe). Les fruits sont très diversifiés par leurs formes externes : présence de crochets ou d'épines, de protubérances ou de poils, parfois d'ailes, qui sont importants à observer pour la détermination des espèces[8].

Racine de persil.

Racine de persil. Ombelle composée.

Ombelle composée. Le rôle de la fleur centrale stérile, d'un pourpre foncé, reste encore débattu[13].

Le rôle de la fleur centrale stérile, d'un pourpre foncé, reste encore débattu[13].

La grande astrance.

La grande astrance.

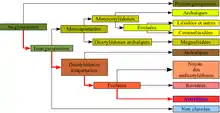

Liste des sous-familles, tribus et sous-tribus

Selon GRIN (5 mars 2021)[7], la famille des Apiaceae comprend trois sous-familles, vingt-cinq tribus et cinq sous-tribus :

- sous-famille Apioideae

- tribu Aciphylleae

- tribu Annesorhizeae

- tribu Apieae

- tribu Bupleureae

- tribu Careae

- tribu Chamaesieae

- tribu Choritaenieae

- tribu Coriandreae

- tribu Echinophoreae

- tribu Erigenieae

- tribu Heteromorpheae

- tribu Komarovieae

- tribu Lichtensteinieae

- tribu Marlothielleae

- tribu Oenantheae

- tribu Phlyctidocarpeae

- tribu Pimpinelleae

- tribu Pleurospermeae

- tribu Pyramidoptereae

- tribu Saniculeae

- tribu Scandiceae

- sous-tribu Daucinae

- sous-tribu Ferulinae

- sous-tribu Scandicinae

- sous-tribu Torilidinae

- tribu Selineae

- tribu Smyrnieae

- tribu Steganotaenieae

- tribu Tordylieae

- sous-tribu Tordyliinae

- sous-famille Azorelloideae

- sous-famille Mackinlayoideae

Catalogue of Life (5 mars 2021)[6] ajoute la sous-famille des Hydrocotyloideae.

Répartition

La famille des Apiaceae est présente dans tous les continents habités, mais surtout dans les régions tempérées, spécialement de l'Ancien Monde.

En France, cette famille regroupe en particulier : l'anis vert, l'aneth, la berce, la carotte, le cerfeuil, le céleri, le persil, le panais, le fenouil, la coriandre, la livèche, le cumin, l'angélique, la criste marine, mais aussi : la ciguë, le Séséli tortueux, les panicauts, les œnanthes, les buplèvres, les aches, les lasers et le moloposperme du Péloponnèse.

Utilisation

Plantes alimentaires

- Daucus carota, la Carotte,

- Pastinaca sativa, le Panais,

- Apium graveolens, le Céleri,

- Foeniculum vulgare, le Fenouil,

- Aegopodium podagraria, l'Égopode podagraire[14],

- Smyrnium olusatrum, le Maceron,

- Chaerophyllum bulbosum, le Cerfeuil tubéreux (uniquement la racine).

Ces plantes peuvent être confondues avec des Apiaceae toxiques mortelles : Conium maculatum (grande ciguë mortelle à petit dose), Aethusa cynapium (petite ciguë), Cicuta virosa (ciguë aquatique), Oenanthe crocata (œnanthe safranée), Ferula communis (Férule). Un moyen mnémotechnique de les distinguer en France est : « s'il y a des poils, c'est au poil », les ombellifères toxiques mortelles n'étant pas poilues[15]. Ce moyen mnémotechnique est juste indicatif car les dangers de confusion restent forts et le cueilleur ne doit pas oublier la possible existence d'exceptions : certaines ombellifères poilues, sans être mortelles, sont toxiques (par exemple les chérophylles, dont les feuilles et les tiges sont toxiques, et présentent des poils). Il arrive de plus que les informations rapportant la toxicité de diverses plantes de cette famille, dont les chérophylles, proviennent de confusions avec des Ombellifères toxiques comme la Grande ciguë[16] - [17].

Condiments et épices

Plantes médicinales

- Foeniculum vulgare, le Fenouil

- Anethum graveolens, l'Aneth

- Angelica sylvestris, l'Angélique des bois,

- Centella asiatica

- Peucedanum ostruthium, l'Impératoire ou Benjoin

Plantes ornementales

- Astrantia major, la Grande Astrance

- Orlaya grandiflora, l'Orlaya à grandes fleurs

- Daucus decipiens, le Persil de Madère

Autres

Pharmacopée

L’hyperpigmentation provoquée par l’application de certaines Rutaceae et Apiaceae riches en furanocoumarines a été mise à profit par les Égyptiens, la médecine ayurvédique et Dioscoride pour traiter le psoriasis, le vitiligo et d’autres affections dermatologiques. La médecine contemporaine a repris ces pratiques anciennes pour traiter les mêmes affections. Cette photochimiothérapie (PUVAthérapie) consiste en l’ingestion par le patient d’une dose voisine de 0,6 mg/kg de xanthotoxine et ensuite, il doit être soumis à une exposition contrôlée de rayons UV longs (320-380 nm) (Béani, 1991). Cette pratique n’est pas sans risque et peut être la cause de cancérogenèse, si l’on considère la photosensibilisation de ces furanocoumarines en cas d’exposition solaire (Lindelöf et al., 1991). La présence de ces furanocoumarines dans l’huile essentielle de Citrus aurantium L. ssp. bergamia Engler, a poussé l’Union Européenne, en , à interdire la commercialisation des préparations destinées à accélérer le bronzage et dont la teneur en bergaptène dépassait 0,2 %(Folléa, 1995 ; Bruneton, 2001).

Calendrier

Dans le calendrier républicain, Ciguë était le nom donné au 14e jour du mois de germinal[18].

Notes et références

Notes

- Selon le « Code international de Nomenclature botanique »

- Art. 21. Les familles sont désignées par le nom d'un de leurs genres anciens noms génériques avec la désinence -aceœ.

- Art. 22. -Toutefois les noms suivants, consacrés par un long usage, font exception à la règle : Compositae (Composées), Cruciferae (Crucifères), Gramineae (Graminées), Guttiferae, Labiatae (Labiacées, labiées ou lamiacées), Leguminosae (Légumineuses), Palmae, Umbelliferae (Ombellifères)

Références

- Le Chemin de la Nature, « La famille de la carotte, les confusions possibles » (consulté le ).

- (en) Anthony R. Magee & al., « New tribal delimitations for the early diverging lineages of Apiaceae subfamily Apioideae », Taxon, vol. 59, no 2, , p. 567.

- (en) David Gledhill, The Names of Plants, Cambridge University Press, , p. 52

- (en) Theodore Savory, Naming the Living World, Wiley, , p. 96

- (en) John Hutchinson, The Families of Flowering Plants, Clarendon Press, , p. 9

- Catalogue of Life Checklist, consulté le 5 mars 2021

- USDA, Agricultural Research Service, National Plant Germplasm System. Germplasm Resources Information Network (GRIN-Taxonomy). National Germplasm Resources Laboratory, Beltsville, Maryland., consulté le 5 mars 2021

- Jean-Claude Rameau, Dominique Mansion et Gérard Dumé, Flore forestière française. Plaines et collines, Forêt privée française, , p. 719.

- Frédéric Dupont et Jean-Louis Guignard, Botanique. Les familles de plantes, Elsevier Masson, , p. 266-267.

- (en) Christian Zidorn, Karin Jöhrer, Markus Ganzera, Birthe Schubert, Elisabeth Maria Sigmund, Judith Mader, Richard Greil, Ernst P. Ellmerer & Hermann Stuppner, « Polyacetylenes from the Apiaceae Vegetables Carrot, Celery, Fennel, Parsley, and Parsnip and Their Cytotoxic Activities », J. Agric. Food Chem., vol. 53, no 7, , p. 2518–2523 (DOI 10.1021/jf048041s).

- Michel Botineau, Botanique systématique et appliquée des plantes à fleurs, Lavoisier, , p. 1085.

- Les sépales sont absents ou très réduits du fait que le calice est presque complètement soudé à l'ovaire

- Guide de nectar attirant les pollinisateurs ? Réduction d'infestation par des insectes parasites en mimant une galle déjà présente, ce qui dissuade ces insectes de pondre dessus ? Cf (en) Sabrina Polte, Klaus Reinhold, « The function of the wild carrot's dark central floret: attract, guide or deter ? », Plant Species Biology, vol. 28, no 1, , p. 81–86 (DOI 10.1111/j.1442-1984.2012.00368.x).

- Heidi Collombier, « La cuisine Sauvage », 2008-2010 (consulté le ) : « Tendres et aromatiques, les jeunes feuilles d’égopode font de très bonnes salades, de savoureux légumes cuits à la vapeur ou de succulents soufflés. »

- Christophe de Hody, Cueilleur urbain. À la découverte des plantes sauvages et comestibles dans la ville, Arthaud, , p. 54.

- François Couplan, Le régal végétal, Editions Ellebore, , p. 458.

- Cécile Lemoine, Les plantes toxiques, Paris, Éditions Jean-Paul Gisserot, coll. « Gisserot-nature », , 31 p. (ISBN 2-87747-756-8, SUDOC 079184820), p. 10.

- Ph. Fr. Na. Fabre d'Églantine, Rapport fait à la Convention nationale dans la séance du 3 du second mois de la seconde année de la République Française, p. 25.

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

- (en) Boris Lariushin, Apiaceae Family, Volume 1, Lulu.com, (lire en ligne)

- (en) Boris Lariushin, Apiaceae Family, Volume 2, Lulu.com, (lire en ligne)

- Les Ombellifères de France, tomes I, II, III, IV, V, Jean-Pierre Reduron, édité par la Société botanique du Centre-Ouest (2007)

- Léon Géneau de Lamarlière, Recherches morphologiques sur la famille des ombellifères, suivi de Recherches physiologiques sur les ombellifères, Le Bigot Frères, 1893, 200 pages

- Paloma Filliat, Les plantes de la famille des Apiacées dans les troubles digestifs, Sciences pharma-ceutiques, (lire en ligne [PDF]).

Liens externes

- (fr) Référence Belles fleurs de France : Apiaceae

- (fr) Référence Belles fleurs de France 2 : Apiaceae

- (en) Référence Flora of China : Apiaceae

- (en) Référence Madagascar Catalogue : Apiaceae

- (en) Référence Madagascar Catalogue : Umbelliferae

- (en) Référence Flora of Chile : Apiaceae

- (en) Référence GRIN : famille Apiaceae Lindl., nom. cons. (+liste des genres contenant des synonymes) (consulté le )

- (en) Référence Angiosperm Phylogeny Website : Apiaceae ()

- (en) Référence Tree of Life Web Project : Apiaceae

- (en) Référence Catalogue of Life : Apiaceae Lindl. (consulté le )

- (fr) Référence Tela Botanica (France métro) : Apiaceae

- (en) Référence BioLib : Apiaceae Lindl.

- (en) Référence Paleobiology Database : Umbelliferae de Jussieu

- (fr+en) Référence ITIS : Umbelliferae Non valide

- (fr+en) Référence ITIS : Apiaceae

- (en) Référence NCBI : Apiaceae (taxons inclus)

- (en) Référence DELTA Angio : Umbelliferae

- Flore du CRDP de Besançon (fr)

- Flore photographique régionale (fr)