Voguéo

Voguéo est un ancien service public de transport en commun par navette fluviale assuré sur la Seine et la Marne. Le service était assuré par la Compagnie des Batobus sur des catamarans.

| Voguéo Navette fluviale | |

Logo et signalétique de Voguéo | |

| Communes desservies | 3 |

|---|---|

| Histoire | |

| Mise en service | |

| Suppression | |

| Exploitant | Compagnie des Batobus |

| Infrastructure | |

| Conduite (système) | Conducteur |

| Exploitation | |

| Matériel utilisé | Catamarans Yacht Concept et Fountaine-Pajot |

| Points d’arrêt | 5 |

| Longueur | 4,63 km |

| Distance moyenne entre points d’arrêt | 1543 m |

Défini par le syndicat des transports d'Île-de-France (STIF) en 2007, le service est inauguré le entre la gare d’Austerlitz à Paris et l'école vétérinaire de Maisons-Alfort, effectuant un parcours en trente-cinq minutes, réduit à vingt-huit minutes l'année suivante. La période d'expérimentation prend fin le . Le service doit officiellement reprendre en 2013 pour s'intégrer dans un véritable réseau fluvial, mais le projet est finalement abandonné faute de modèle économique viable.

Contrairement aux services touristiques fluviaux à Paris, cette nouvelle ligne se différenciait par ses horaires adaptés aux migrations domicile-travail et son financement par le STIF, ce qui permettait son intégration à la tarification à forfait existant en Île-de-France ; pour les voyageurs occasionnels, un ticket spécifique était vendu à bord des bateaux (le ticket t+ n'étant pas accepté pour le trajet). La ligne a fait renaître en partie les services fluviaux de transport de passagers qui s'étaient succédé sur la Seine, jusqu'à leur disparition en 1934 face à la concurrence du réseau ferré.

Histoire

Chronologie

- 1837 : apparition des bateaux à vapeur, exploités par la Compagnie des Bateaux à Vapeur de Paris à Saint-Cloud ;

- 1866 : réorganisation du service fluvial de passagers et création de la Compagnie des Bateaux-Omnibus ;

- 1886 : création de la Compagnie générale des bateaux parisiens, par fusion des compagnies auparavant concurrentes ;

- 1917 : suppression des lignes fluviales, désertées par les voyageurs ;

- : création d'une ligne exploitée par la STCRP ;

- : suppression du service fluvial sur la Seine ;

- : le STIF lance l'expérimentation d'une navette fluviale sur la partie est du bief de la Seine ;

- octobre 2007 : l'exploitation du service est confiée à la Compagnie des Batobus pour deux ans et demi, quatre catamarans étant commandés à Fountaine Pajot ;

- fin novembre 2007 : le nom et le logo de Voguéo sont dévoilés ;

- : le premier bateau est livré sur la Seine ;

- : ouverture de la ligne avec cinq arrêts ;

- : augmentation des fréquences de desserte ;

- : décision du STIF en faveur de la prolongation de l'expérimentation jusqu'en ;

- : fin de l'expérimentation, à la suite de l'annulation de la prolongation par le préfet de Paris, préfet de la région Île-de-France ;

- : la mise en service annoncée de trois nouvelles lignes sur le bief de la Seine est abandonnée à la suite d'une décision du STIF (en cause : le coût du déploiement du service Vogueo à 74 millions d’euros pour une fréquentation insuffisante et un appel d’offres erroné)[1]

Les navettes fluviales à Paris

Des navettes fluviales sur la Seine ont été exploitées pendant longtemps, mais sont rapidement tombées en désuétude au début du XXe siècle avec le développement des transports ferroviaires, qu'ils soient internes à la ville de Paris comme le métro, ou à l'échelle de l'agglomération comme les lignes de chemin de fer, telle que la ligne de Vincennes. Jusqu'en 1828 avec la création des omnibus hippomobiles[2], le trafic fluvial de passagers constitue l'unique mode de transport en commun en Île-de-France.

Jusqu'au XIXe siècle, les coches d'eau et galiotes assurent un intense trafic de voyageurs sur le fleuve. Jusqu'aux travaux de canalisation du lit du fleuve et la création d'écluses en aval jusqu'à Rouen sous le règne de Louis-Philippe, l'essentiel du trafic s'effectue de Paris vers l'amont. À la fin du XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, les bateaux relient la capitale à Montereau et Sens. D'autres assurent le transport de voyageurs du pont Royal à Paris aux villages de Passy, Auteuil, Meudon, Sèvres et Saint-Cloud, en aval, et sont particulièrement fréquentés le dimanche et jours de fête depuis l'ouverture au public du parc de Saint-Cloud par la reine Marie-Antoinette, et la création d'une fête foraine en septembre. Une ordonnance du fixe les tarifs applicables aux voyages par voie fluviale : ils sont de deux sols pour Chaillot et Passy, quatre sols pour Sèvres et Saint-Cloud, et à deux sols par lieue supplémentaire. Il faut alors deux heures de navigation pour relier Paris à Saint-Cloud.

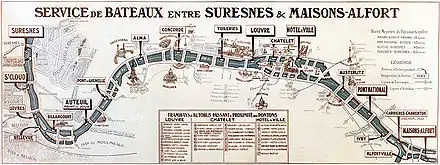

À partir de 1837, les coches d'eau sont progressivement remplacés par des bateaux à vapeur en correspondance gratuite avec de nombreuses lignes d'omnibus, dont la flotte est exploitée par la Compagnie des bateaux à vapeur de Paris à Saint-Cloud[3]. Sous le Second Empire, la navigation fluviale est réorganisée et renforcée à l'occasion de l'Exposition universelle de 1867, qui se déroule au Champ-de-Mars. En 1866 est créée la Compagnie des Bateaux-Omnibus. Elle assure le transport fluvial de Charenton à Suresnes (cf. Histoire de Suresnes#La Seine à Suresnes) avec une flotte de bateaux à hélice, similaires à ceux exploités depuis 1864 sur la Saône à Lyon et assemblés dans le quartier lyonnais de la Mouche, d'où leur surnom de « bateau-mouche ». Le transport a un caractère de véritable service public ; le préfet de Paris, préfet de la région Île-de-France, détermine le nombre de bateaux, les horaires et les tarifs[4].

Plusieurs compagnies sont créées à sa suite : la Compagnie des Hirondelles Parisiennes en 1876 exploite dix-huit pontons dont douze à Paris. En réponse, la Compagnie des Bateaux-Omnibus diminue ses tarifs et augmente le nombre de bateaux en service. Mais la concurrence acharnée se révèle désastreuse, et dès 1878, les deux compagnies sont gérées par une direction commune. Un troisième concurrent apparaît en 1885, la Compagnie des Bateaux Express, qui exploite des bateaux rapides aux tarifs plus bas sur la Marne entre Lagny-sur-Marne et Charenton, et une autre ligne de Charenton à Suresnes. En 1886, les diverses compagnies de bateau fusionnent sous le nom de Compagnie générale des bateaux parisiens[5].

Celle-ci exploite trois lignes : Tuileries-Suresnes, Charenton-Auteuil et Austerlitz-Auteuil. Une quatrième ouvre en 1895 entre le Louvre et Ablon. La ligne Charenton-Auteuil est la plus fréquentée, pour un tarif unique de vingt centimes, majoré les dimanches et fêtes[6]. Le trafic est intense, avec vingt-cinq millions de voyageurs annuels, soit soixante-dix-mille par jour en moyenne de 1886 à 1900, sur un parcours total de trente-neuf kilomètres de Charenton-le-Pont à Suresnes comptant quarante-sept escales. Le transport est assuré par une flotte de cent-sept bateaux[3]. Le trafic fluvial connaît son apogée lors de l'Exposition universelle de 1900 avec quarante-deux millions de passagers ; mais le service amorce un rapide déclin avec la multiplication à partir de 1900 des lignes de tramway électrique, puis l'ouverture progressive du métropolitain qui lui est fatal. En 1913, on compte encore treize millions de voyageurs annuels, mais le trafic s'effondre durant la Première Guerre mondiale, et les lignes sont toutes supprimées en 1917, désertées par les voyageurs[5].

La STCRP, ancêtre de la RATP, obtient en 1921 la concession des navettes fluviales parisiennes, qui avaient été exploitées jusqu'en 1917 par la Compagnie générale des bateaux parisiens. Une ligne est ouverte entre Maisons-Alfort et Le Louvre le , puis jusqu'à Auteuil, mais le trafic attendu par le conseil général de la Seine à environ sept millions de passagers annuels atteint en réalité à peine les deux millions. Des modifications de tarification et de sectionnement sont opérées, afin de la rendre plus attractive, ce qui porte un temps ses fruits : en 1923, le trafic atteint près de cinq millions de voyageurs. Mais le nombre de passagers continue ensuite de décroître très rapidement sous la concurrence des lignes ferrées bien plus rapides, il est décidé en conséquence en 1926 de suspendre le service durant l'hiver, du au . En 1933, le trafic n'atteint pas 1,3 million de passagers.

Les liaisons fluviales sont finalement toutes supprimées le sur décision du conseil général, faute de voyageurs. La Seine à Paris ne connaît plus alors qu'un trafic de marchandises ou plus marginalement de plaisance, et il faut attendre les années 1950 pour voir réapparaître un premier service touristique privé ouvert aux voyageurs, avec d'anciennes unités restaurées et adaptées[5].

Naissance du projet

L'unique desserte parisienne jusqu'en 2008 est constituée par les diverses compagnies de Bateaux-Mouches, qui assurent en réalité un service touristique et non un service public de voyageurs[7]. En l'absence de conventions avec le Syndicat des transports d'Île-de-France, le service est payant mais sans lien avec le prix des abonnements mis en œuvre à grande échelle dans la région, dont le plus connu était alors la carte Orange.

Seul Batobus représente le service public, mais reste inaccessible avec les billets et abonnements habituels. Il ne trouve pas sa place auprès des usagers réguliers et assure, comme les autres, un trafic essentiellement touristique. Les prix[8] restent abordables pour les habitués : le service Batobus propose un forfait annuel à cinquante-cinq euros, mais le prix du ticket journalier est fixé à douze euros. Par ailleurs, l'amplitude horaire exclut les usages de transport domicile-travail : le matin, le premier bateau passe à 10 h en période touristique, et, en période hivernale, le dernier bateau quitte le quai à 16 h.

En revanche, un service régulier est organisé depuis sur les canaux parisiens, canal Saint-Martin et canal Saint-Denis, pour transporter les personnels travaillant dans le parc du Millénaire (à la limite du 19e arrondissement et d'Aubervilliers) ou aux entrepôts des magasins généraux de Paris (EMGP) à Aubervilliers, entre la station de métro Corentin Cariou et la darse des magasins généraux. Cette desserte est organisée par Icade, propriétaire des deux parcs d'activité, au moyen de deux bateaux de 14,5 m de long construits par Alternatives Énergies exploités pour un groupement constitués par Vedettes de Paris, Transdev et Paris Canal. La fréquentation, supérieure aux estimations, atteint 400 personnes par jour[9].

De même, le complexe de cinémas MK2 Quai de Loire / Quai de Seine utilise une petite embarcation pour permettre à ses clients de traverser le bassin de la Villette pour se rendre dans ses salles réparties d'un côté et de l'autre du canal.

Un usage public imposerait une refonte entière des Bateaux-Mouches, voire de créer un nouveau système. Mais plébiscitée lors du sondage sur les déplacements à Paris en 2006[10], l'idée de recréer une navette fluviale a fait son chemin.

En l'an 2000, Londres a mis en service plusieurs lignes fluviales qui ont rencontré un grand succès, grâce à leur rapidité et leurs horaires très larges, malgré une tarification spécifique non accessible aux abonnements habituels. En France, Nantes a lancé en 2003 le service Navibus, avec un bateau racheté d’occasion, qui lui aussi a rencontré un succès certain. Il semblait donc possible qu'un service analogue trouve sa clientèle à Paris.

La délibération du STIF du retient ainsi officiellement l'expérimentation d'un nouveau système de navette fluviale sur la partie Est du bief de la Seine, offre accessible avec les titres de transport franciliens et conçue pour s'intégrer dans le système de transport francilien[11] - [12]. En octobre, l'exploitation du service est confiée à la Compagnie des Batobus pour deux ans et demi, et quatre catamarans sont commandés au constructeur Fountaine Pajot. Le nom officiel de Voguéo est retenu lors du conseil du [13].

Dès fin décembre, le moule de coque des navires est prêt. La production des quatre catamarans commence en janvier, tandis que la base logistique, atelier d'entretien des bateaux, est mise en chantier à Charenton-le-Pont. En mars, le STIF valide le design des bateaux, étudié à partir de janvier avec Franck Darnet Design. Le , la base logistique est en place, et le premier bateau est livré quatre jours plus tard. Il démarre ses essais sur la Seine dans la foulée. En mai et juin, les pontons et la signalétique sont mis en place, avant une marche à blanc d'une semaine fin juin avant l'inauguration.

Le samedi [14], la navette est mise en service et comporte cinq escales entre la gare d'Austerlitz et École Vétérinaire de Maisons-Alfort. L'inauguration de la ligne rencontre un franc succès auprès du public, avec de longues files d'attente aux arrêts avant le départ du premier bateau à 16 h 00. Du samedi 16 h 00 au dimanche 20 h 00, Voguéo transporte 1 923 passagers, soit en moyenne 30 passagers par navette. Une enquête est prévue chaque mois auprès des voyageurs, elle permet d'analyser les attentes sur les motifs de déplacement, les critères du choix en faveur de Voguéo (temps de trajet, agrément du voyage, prix), la satisfaction des clients (confort, propreté, ponctualité) et les propositions d'amélioration. Le STIF a pour objectif à terme, d'assurer 800 déplacements par heure par voie fluviale, à l'heure de pointe du matin[15].

Cette expérimentation, d'une durée de deux ans et sept mois jusqu'au , permet d'évaluer entre autres la clientèle, l'offre et la régularité, en préfiguration d’un service de transport fluvial plus complet et ambitieux[16].

Premier bilan

Durant les soixante-quinze premiers jours d'exploitation, Voguéo a transporté 7 600 voyageurs0, soit environ mille par jour, qui ont été globalement satisfaits des conditions de déplacement et des équipages, mais seulement à 64 % de la ponctualité des bateaux[17].

Un rapport portant sur les sept premiers mois d'exploitation, de à , mentionne que le service est essentiellement employé pour les déplacements d'agrément et non pour des déplacements du type domicile-travail. La tranche horaire la plus fréquentée est comprise entre 14 h et 19 h, notamment le week-end, et seuls 40 % des usagers achètent un ticket à l'unité vendu à bord, les autres possédant des abonnements franciliens. Entre juin et novembre, le taux de charge en semaine passe de 15 à 3 % tandis que pendant le week-end ce même taux de charge passe de 33 % à 10 %. Après onze mois d'expérimentation, le service a transporté 150 000 voyageurs[18].

Après environ un an d'exploitation, Voguéo fait l'objet d'un taux particulièrement élevé de satisfaction de la part des utilisateurs, atteignant 95 %. La qualité de service a d'ailleurs permis à ce mode de transport d'être certifié par AFNOR Certification. Toutefois, la fréquentation demeure très modeste et surtout particulièrement dépendante des conditions climatiques : le mauvais temps amène une diminution conséquente du nombre d'usagers, phénomène davantage accentué en hiver[19].

Début , Voguéo a attiré 290 000 voyageurs depuis son inauguration selon le STIF. Depuis l'augmentation des fréquences et l'accès rendu possible avec tous les forfaits zones 1-2 en , la fréquentation connaît une augmentation régulière : sur les trois premiers mois de l'année 2010, elle a progressé de 43 % par rapport à la même période de 2009[20].

Parvenu à la fin de la période expérimentale fin 2010, la modeste fréquentation du service incite la direction du STIF à mettre fin à l'expérimentation[21]. Toutefois, sur l'insistance des élus parisiens[22], le , le conseil du STIF vote la reconduction de l'expérimentation sur trente mois, jusqu'au . Durant le printemps 2011, une étude sur l'extension du service à l'ensemble du bief de Paris devrait être menée, permettant d'étendre éventuellement la ligne à cet horizon, de Maisons-Alfort à Suresnes, dans les Hauts-de-Seine[23].

Mais en , le préfet de Paris, préfet de la région Île-de-France, qui a pour mission de contrôler la légalité des marchés publics, a révisé le contrat en réduisant cette période de trente à seulement six mois. Le conseil du STIF a en conséquence annulé sa délibération du et voté un avenant au marché en cours.

Le STIF décide alors à l'unanimité le d'arrêter le service expérimental le pour raisons juridiques, les solutions débattues afin de prolonger le service actuel n'ayant pas abouti[24]. Mais il décide également de lancer pour 2013 un véritable réseau Voguéo comptant trois lignes et une trentaine d'escales[25] - [26]. Toutefois l'arrêt du service durant deux ans provoque l'incompréhension des usagers, qui déplorent le manque de communication du STIF sur le service fluvial, et des inquiétudes pour les vingt-cinq membres du personnel, dont la réaffectation n'est pas acquise[27]. Le , le dernier bateau achève son parcours à 17 h 30[28].

2013 : trois lignes en projet

Une fois l'expérimentation terminée et validée, si le résultat de l'opération était considéré comme positif par le STIF, des extensions jusqu'au Pont du Port-à-l'Anglais à Vitry-sur-Seine, au sud, et jusqu'à Suresnes, à l'ouest, à travers Paris, devaient être envisagées à partir du , afin de donner suite à la période d'expérimentation[29]. Au-delà, le franchissement d'une écluse serait un défi pour la qualité de service[30].

En , le STIF a saisi en ce sens l'Autorité de la concurrence, afin d'obtenir un avis sur ce potentiel service fluvial et ses conséquences sur le trafic touristique actuel dans Paris. Le futur service devrait s'articuler autour de trois tronçons distincts[31] :

- une ligne en amont, constituée de deux branches qui se recouvrent partiellement (du jardin des Plantes à Ivry et de la BNF-Tolbiac à Maisons-Alfort),

- une ligne en aval (du pont de Suresnes à Bir-Hakeim),

- une ligne centrale (de Bir-Hakeim au jardin des Plantes)[18].

Selon les études prévisionnelles menées par le STIF afin d'évaluer les besoins et les coûts du futur service, la prévision du nombre de passagers transportés sur le tronçon amont serait de un million de passagers au maximum, et sur les deux tronçons aval et central de 1,4 million, à l'horizon 2015. En fonction de la vitesse des navettes sur 30 % du trajet global (portée ou non de 12 à 18 km/h) et en fonction de la fréquence de desserte (de 10 ou 15 minutes), le nombre de passagers transportés et le nombre de bateaux nécessaires pour assurer le service varient sensiblement. Cette variabilité des facteurs a une incidence non négligeable sur les coûts d’exploitation du service : pour la vitesse la plus faible et la plus haute fréquence de desserte, les coûts d’exploitation des boucles amont et aval s'élèveraient à 16,5 millions d'euros par an tandis que ces mêmes coûts s'établiraient à 12,8 millions d'euros pour la fréquence de desserte inférieure et la vitesse la plus élevée[18].

Le service envisagé devait être intégré, tout comme l'expérimentation menée de 2007 à 2011, dans le réseau de transport public d'Île-de-France. Toutefois, à sa différence, il devrait accepter les tickets t+ ainsi que le carnet de dix tickets. Le service Batobus existant, en concurrence directe avec le nouveau service, ne devrait pas se poursuivre dans l'éventualité de sa mise en œuvre[18].

La Communauté d'agglomération Plaine Commune a également proposé la création d'un service en aval de cette écluse, de manière à relier Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) à La Défense (Hauts-de-Seine)[32]. Lors de son conseil municipal du , la municipalité de Clichy a demandé au STIF la mise à l'étude dans les meilleurs délais d'une navette fluviale à l'image de Voguéo, entre Suresnes et Clichy et les villes au-delà, via La Défense. Cette nouvelle ligne pourrait permettre de réduire la saturation de la ligne 13 du métro de Paris[33].

À la fin de la période d'expérimentation du service en , le STIF décide finalement de lancer pour 2013 un véritable réseau Voguéo comptant progressivement trois lignes et une trentaine d'escales[25] :

- une ligne 1 centrale de Tour Eiffel à Austerlitz ;

- une ligne 2 est de Vitry-sur-Seine / Maisons-Alfort à Invalides ;

- une ligne 3 ouest du pont de Suresnes au musée d'Orsay.

Le prolongement de la ligne 1 jusqu'à Bir-Hakeim, et de la ligne 3 jusqu'à Austerlitz sont à l'étude. De nouveaux bateaux de capacité accrue seront commandés, de 250 places pour la ligne centrale et de 100 places pour les deux autres lignes, également couverts et chauffés. Les fréquences prévues seront de 15 minutes en heure de pointe et 20 minutes en heure creuse pour la ligne centrale, 20 minutes et 30 minutes pour les deux autres lignes, avec une desserte de haute saison et une de basse saison, pour mieux répondre aux fortes variations saisonnières du trafic constatées durant l'expérimentation.

Le coût annuel de fonctionnement est évalué à vingt-cinq millions d'euros, les tarifs étant par ailleurs revus fortement à la hausse afin de limiter la concurrence avec les services touristiques : le prix du billet serait de sept euros au lieu de trois lors de l'expérimentation pour un trajet simple, les abonnements de transport habituels étant toujours admis[26] - [34].

Du au se tient la concertation préalable sur la réalisation des trois lignes du projet Voguéo. Les utilisateurs ainsi que les riverains, associations et entreprises sont consultés afin d'exprimer leur avis. Lors de cette concertation, la Fédération nationale des associations d'usagers des transports (Fnaut) fait observer que la faible vitesse commerciale limite l’attractivité des lignes dans Paris pour des trajets de type domicile-travail au vu des alternatives existantes. Plus globalement, dans un contexte de restrictions budgétaires, il apparaît comme inopportun à la Fnaut que le STIF constitue le principal financeur d'un service d'agrément centré sur Paris relevant plus du transport touristique que du service public alors que de nombreux besoins restent insatisfaits en banlieue[35] - [36].

Par ailleurs, l'incompatibilité de Voguéo avec les loisirs nautiques existants provoque de fortes réticences à l'ouest, où de nombreux intervenants et plusieurs élus des Hauts-de-Seine expriment leur refus du projet lors de la concertation[37]. La mise en service des trois lignes est alors prévue pour la fin de l'année 2013[38] - [39].

Abandon du projet

Trois candidats à la délégation de service public répondent à l'appel d'offres lancé par le STIF en 2012 : le groupe Veolia, la Compagnie des Bateaux-Mouches et Batobus. Mais, si le coût d'exploitation des trois lignes prévues était évalué par le STIF à vingt-cinq millions d'euros annuels, la seule candidature finalement déposée par Batobus s'élève à soixante-quatorze millions d'euros par an, soit près de trois fois le montant prévu. Bien que le STIF et plusieurs élus locaux restent favorables au projet, l'appel d'offres est déclaré infructueux et la réouverture de Voguéo en 2013 est officiellement abandonnée le faute de modèle économique viable[40] - [41] - [42]. En effet, lors de sa période d'exploitation, le coût réel de chaque trajet effectué en Voguéo s'élevait à une vingtaine d'euros, coût pour l'essentiel assumé par la collectivité[43]. Toutefois, à la demande de plusieurs élus, un comité de pilotage est mis en place afin de mener à bien le projet, le vice-président du STIF considérant par ailleurs l'offre de Batobus, qui dessert déjà les sites touristiques de la capitale, comme « manifestement gonflée »[44].

Tracé et stations

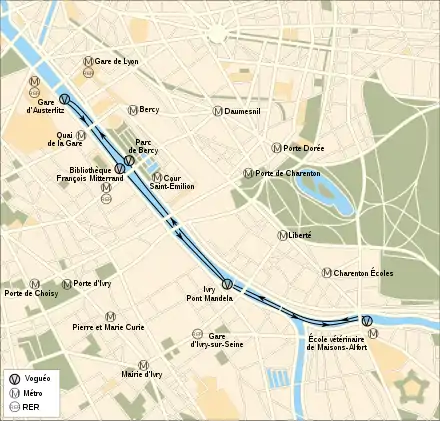

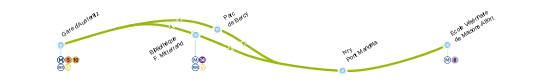

Tracé

Le parcours de Voguéo débute à proximité de la gare d'Austerlitz, un peu en amont du pont Charles-de-Gaulle, sur la rive gauche[45]. La navette se dirige en direction du sud-est remontant la Seine, et franchit le pont de Bercy, traversé par la ligne 6 du métro, puis la passerelle Simone-de-Beauvoir. Elle atteint son premier arrêt, Bibliothèque-François-Mitterrand au pied de la bibliothèque éponyme sur la rive gauche, après dix minutes de navigation[46].

Elle poursuit son parcours en passant successivement sous les ponts de Tolbiac et National, puis le pont amont du boulevard périphérique, avant de quitter Paris et pénétrer dans le département du Val-de-Marne, à la limite des communes d'Ivry-sur-Seine sur la rive gauche, et de Charenton-le-Pont, sur la rive droite.

Après environ quinze minutes de navigation, la navette atteint son second arrêt, Ivry - Pont Mandela, légèrement en aval des deux ponts Nelson-Mandela[47]. Le parcours continue et atteint le confluent de la Seine et de la Marne, où se situe le complexe Chinagora. La navette fluviale se dirige ensuite vers l'est et remonte alors la Marne, pour atteindre son terminus, École vétérinaire de Maisons-Alfort, situé côté amont du pont de Charenton, après treize minutes de navigation[48].

Dans le sens inverse, la navette s'arrête à Parc de Bercy[49], sur la rive droite, au lieu de Bibliothèque-François-Mitterrand situé en face sur la rive gauche. La navigation demande également treize minutes de Maisons-Alfort à Ivry - Pont Mandela, mais ne demande que dix minutes pour les deux étapes suivantes (navigation dans le sens du courant).

Escales

En commençant par le terminus nord-ouest de la ligne :

| Station | Zone | Communes desservies | Correspondances[50] | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| o | Gare d'Austerlitz | 1 | 5e, 13e | TER Centre grandes lignes | ||||

| ⇃ | o | Parc de Bercy | 1 | 12e | ||||

| o | ↾ | Bibliothèque François-Mitterrand | 1 | 13e | ||||

| o | Ivry Pont Mandela | 2 | Ivry-sur-Seine | |||||

| o | École vétérinaire de Maisons-Alfort | 3(*) | Maisons-Alfort |

(*) Depuis le , l'accès à l'ensemble des escales est autorisé avec tous types de forfaits couvrant les zones 1 et 2 : voir à la section « Tarification et financement » ci-dessous.

Aménagement des escales

Les escales sont équipées d'Abribus avec sièges, d'un éclairage et d'une signalétique spécifique. Elles sont signalées par des totems sur lesquels est inscrit le nom des arrêts.

Les totems sont dotés d'afficheurs lumineux qui ont pour rôle de préciser le temps d’attente, d'informer des éventuels dysfonctionnements qui peuvent avoir lieu sur le parcours ou encore des éventuelles modifications ou interruptions de services liés aux intempéries et inondations. Des informations sonores sont également diffusées[51].

Néanmoins ces escales se révèlent pour le moment relativement peu pratiques, leurs emplacements sont peu évidents à trouver malgré un effort de signalisation dans les gares, stations de métro et sur la voie publique, et les correspondances avec les lignes ferrées se révèlent assez longues. L'escale d'Austerlitz se situe provisoirement sous le pont Charles-de-Gaulle ; elle ne dispose d'aucun aménagement (abri, places assises) hormis un totem et un simple panneau d'information[52]. Les installations actuelles ne permettraient pas l'accessibilité aux personnes handicapées, mais le STIF indique réfléchir à ce sujet.

Exploitation

Desserte

La fréquence des navettes lors de la mise en service était 20 minutes en heure de pointe (de 7 h à 10 h et de 17 h à 20 h 30), 25 minutes le reste de la journée en semaine, et 30 minutes le week-end et les jours fériés[53].

Afin de tirer plus d'éléments de l'expérimentation, le STIF décide en d'augmenter la fréquence du service : la desserte s'effectue dès lors à raison d'une navette toutes les 15 minutes au lieu de 20 aux heures de pointe, et toutes les 20 minutes au lieu de 30 aux heures creuses ainsi que les week-ends et jours fériés[19]. Le service est assuré entre 7 h et 21 h 03 en semaine, et entre 10 h et 20 h 35 le week-end et les jours fériés[54].

Assuré toute l'année, le service est cependant arrêté les jours de crue. Ceux-ci varient de dix à quarante jours par an[30].

Initialement d'une durée de 38 minutes entre Austerlitz et Maisons-Alfort et de 33 minutes entre Maisons-Alfort et Austerlitz, le trajet a été réduit à l'occasion de la mise en place des nouveaux horaires à une durée respective de 28 et 25 minutes, la différence s'expliquant par le fait que les navettes qui remontent vers Maisons-Alfort avancent à contre-courant, contrairement à celles qui descendent vers la gare d'Austerlitz.

La durée est essentiellement limitée par la réglementation en vigueur limitant la vitesse de circulation des navettes à 12 km/h dans Paris (18 km/h en dehors). Le STIF compte cependant demander une dérogation afin de circuler à 18 km/h sur tout le parcours[55].

Le tracé choisi, à cheval entre Paris et la proche banlieue, redonde avec une partie de la ligne de bus 24, saturée, tout en permettant la correspondance avec un nombre significatif d'arrêts du réseau ferré (ces cinq arrêts sont en liaison avec quatre lignes de métro (lignes 5, 8, 10 et 14) et avec la ligne C du RER).

Matériel

Pour l'équipement de la ligne, le STIF a commandé quatre catamarans à la société Yacht Concept, avec à peine six mois de délai de livraison. Ceux-ci ont été baptisés Voguéo I, Voguéo II, Voguéo III, et Voguéo IV. Un autre bateau peu également être utilisé en cas d'indisponibilité de ceux-ci : le Jean Gabin.

Ils ont été construits par le chantier naval Fountaine-Pajot situé à La Rochelle, premier constructeur mondial de catamarans de croisière[56]. Le modèle IRIS 37 est retenu, mais des modifications sont demandées par le STIF pour l'adapter au service Voguéo, en particulier l'agrandissement des baies vitrées, l'adaptation des sièges et la création d'une plage arrière. Les deux architectes nautiques, Michel Joubert et Franck Darnet, ont ainsi dessiné des bateaux de 12,30 mètres de long (40 pieds), 5,20 mètres de large et 1,20 mètre de tirant d'eau. Les bateaux peuvent accueillir 75 personnes dont 35 assises le long de deux couloirs de circulation, et 2 marins (un capitaine et un matelot) à bord au sein d'un habitacle couvert et chauffé. Les bateaux comportent une porte d'accès par face à l'avant.

Fabriqués en matériaux composites insensibles à la corrosion, et d'un poids de 9,3 tonnes, ils sont motorisés par deux moteurs de 110 chevaux (soit 81 kW par moteur) qui les propulsent à la vitesse limite de 30 km/h. La consommation de gazole atteint 7 litres par heure à 2 000 tours par minute, et 13 litres par heure à 2 500 tr/min. Le niveau sonore atteint 65 dB à 12 km/h et 72 dB à 18 km/h[56].

Le premier bateau a été livré à la base logistique de Charenton-le-Pont le et a commencé ses essais dès le lendemain, en vue d'une mise en service le [57], toutefois reportée ensuite au [58].

Atelier

La flotte de quatre catamarans est entretenue à la base logistique de Charenton-le-Pont située entre les deux ponts Nelson-Mandela, lieu de maintenance et de stationnement des bateaux. La base accueille également le poste de contrôle d'exploitation de la ligne, qui surveille le trafic et contrôle le système d'affichage en temps réel.

Charte graphique

Les bateaux sont blancs avec quelques touches de noir et d'habillage de bois autour des fenêtres. Mais l'identité visuelle du service repose sur un large bandeau vert et bleu clair.

Cette identité reprend beaucoup au service Mobilien, financé, comme Voguéo, par le STIF[7].

Le personnel d'exploitation

L'exploitation du service est confiée par le STIF à la Compagnie des Batobus[16] et emploie 34 personnes en 2008, dont 28 à bord des bateaux et 6 à la base logistique. Voguéo a nécessité le recrutement de 14 capitaines et 14 matelots. Les premiers sont des matelots de la compagnie des Batobus, les seconds ont été recrutés à l'extérieur après diffusion d'annonces dans la presse. Les équipes ont été formées de à au siège de Batobus[56]. Les matelots assurent le nettoyage courant des bateaux, l'accueil de la clientèle lors des embarquements et le contrôle des billets[59].

Tarification et financement

Les titres de transport acceptés sur Voguéo sont les forfaits longs franciliens valables dans les zones 1, 2 et 3 (selon les arrêts) tels que le forfait Navigo annuel, les forfaits mensuels et semaine sur carte Navigo (carte classique ou Navigo Découverte), le forfait Imagine'R, les cartes Améthyste et Émeraude, la carte Solidarité Transport incluant le forfait gratuité transport. En revanche, le forfait Paris Visite n'est pas valable[60].

Pour les voyageurs occasionnels, un ticket à l’unité d’un montant de trois euros donnant droit à un voyage est délivré à bord des bateaux, le ticket t+ n'étant pas accepté à bord[16]. Ce système viserait ainsi à ne pas détourner Voguéo en bateau-mouche touristique, ce qui pourrait être perçu par les sociétés commerciales en place comme une concurrence déloyale[7].

La tarification du terminus Maisons-Alfort en zone 3 est critiquée par les usagers : en effet, la station de métro à proximité est accessible avec les abonnements valables dans les seules zones 1 et 2, comme tout le métro de Paris, ce qui n'est pas le cas de Voguéo, qui nécessite un abonnement valable en zone 3, ou d'acquitter un billet à 3 euros, pour y accéder. Cette anomalie (présente aussi pour les changements métro-bus en banlieue) pourrait réduire le nombre d'usagers réguliers jusqu'à cette escale[61].

Toutefois, afin d'éliminer cette incohérence tarifaire et d'en mesurer l'impact, et d'encourager les utilisateurs à emprunter le service fluvial, le STIF décide en d'autoriser à partir du l'accès à l'ensemble des escales avec tous types de forfaits couvrant les zones 1 et 2[19].

L'investissement se monte à 10,5 millions d'euros[62] et le coût annuel de fonctionnement de Voguéo est de 4,6 millions d'euros hors taxes[56]. Le financement du fonctionnement de la ligne (entretien, matériel et charges de personnel) est assuré par la Compagnie des Batobus. Cependant, les tarifs des billets et abonnements dont le montant est limité par décision politique ne couvrent pas les frais réels de transport. Le manque à gagner est compensé par l'autorité organisatrice, le STIF, présidé depuis 2005 par le président du Conseil régional d'Île-de-France et composé d'élus locaux. Il définit les conditions générales d'exploitation ainsi que la durée et la fréquence des services. L'équilibre financier du fonctionnement est assuré par une dotation globale annuelle aux transporteurs de la région grâce au versement transport payé par les entreprises et aux contributions des collectivités publiques[63].

Tourisme

Voguéo a offert aux Franciliens et touristes la possibilité de découvrir la Seine en amont de Paris, en utilisant les forfaits de transports habituels, ce qui n'est pas le cas des compagnies touristiques. Le service permettait de découvrir plusieurs ponts et lieux de Paris, rarement inclus dans les parcours touristiques : le viaduc hélicoïdal d'Austerlitz qui supporte la ligne 5 du métro, le pont Charles-de-Gaulle, plus récent pont routier de la ville ouvert en 1992, la passerelle Simone-de-Beauvoir, dernière lancée sur la Seine à Paris en 2006, la bibliothèque François-Mitterrand, les Grands Moulins de Paris, le ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, unique édifice parisien ayant des piliers dans le cours du fleuve, le palais omnisports de Paris-Bercy et des échappées sur le parc de Bercy. Dans le Val-de-Marne, le paysage est plus industriel et la rive droite est longée par l'autoroute de l'Est, mais a permis néanmoins de découvrir Chinagora et les rives de la Marne.

Notes et références

- « Le projet de «vaporetto» parisien Voguéo fait naufrage », sur FIGARO, (consulté le )

- Si l'on excepte l'expérience éphémère des Carrosses à cinq sols de Blaise Pascal, de 1662 à 1677.

- Gaillard 1991, p. 86.

- Gaillard 1991, p. 88

- Gaillard 1991, p. 90

- Le Patrimoine de la RATP, p. 222

- « Voguéo bientôt dans le grand bain », sur metro-pole.net, via web.archive.org, article du 18 avril 2008 (consulté le ).

- Tarifs relevés au 15 juillet 2008 — Grille tarifaire des tarifs Batobus

- Fabienne Nedey, « Saint-Denis Une fréquentation supérieure aux attentes », La Gazette des communes, (lire en ligne).

- « La navette fluviale remise à flots », sur metro-pole.net, via web.archive.org, article du 4 mars 2006 (consulté le ).

- [PDF] Conseil du STIF du 11 juillet 2007, p. 5.

- STIF - Délibération 2007-0451 relative à l'expérimentation d’une navette fluviale sur le bief de Paris [PDF].

- Conseil du STIF du 22 novembre 2007 [PDF].

- A. Sulzer, « Le lancement de Voguéo retardé d'un mois », 20 minutes, (ISSN 1632-1022, lire en ligne)

- C. Mateus, « Voguéo plus rapide que le bus », Le Parisien, (ISSN 0767-3558, lire en ligne)

- Conseil du STIF du 10 octobre 2007 [PDF], p. 4

- Communiqué du STIF du 15 septembre 2008 - Voguéo à 1€ [PDF].

- Autorité de la concurrence - Avis n°09-A-44 du 29 juillet 2009 relatif au projet de mise en œuvre d’un service régulier de transport de personnes par navettes fluviales sur le bief de Paris [PDF].

- [PDF] Conseil du STIF du 27 mai 2009

- « Basses eaux pour Voguéo », Le Parisien, (ISSN 0767-3558, lire en ligne)

- « Le prolongement de Voguéo ravit les voyageurs », Le Parisien, (ISSN 0767-3558, lire en ligne)

- A. Sulzer, « Voguéo risque de quitter la seine », 20 minutes, (ISSN 1632-1022, lire en ligne)

- « Voguéo a droit à une seconde chance », Le Parisien, (ISSN 0767-3558, lire en ligne).

- J. Solonel, « Voguéo mis en rade pour mieux repartir », Le Parisien, (ISSN 0767-3558, lire en ligne)

- [PDF] Communiqué de presse du STIF - Conseil du 1er juin 2011 : Le STIF lance le Réseau VOGUEO, premier réseau de transport public fluvial de France

- AFP : Paris: un réseau de transport public fluvial en 2013, le 1er juin 2011

- J. Solonel, « Les passagers regrettent le sabordage de Voguéo », Le Parisien, (ISSN 0767-3558, lire en ligne)

- All Boats avenue - Paris Ile de France : la navette de transport public fluvial Voguéo en attente de décision du préfet de région., 4 juin 2011

- Autorité de la concurrence - Communiqué du 29 juillet 2009 : Transport public de voyageurs par navettes fluviales sur la Seine

- « La navette fluviale Voguéo lancée aujourd'hui », Le Parisien, (ISSN 0767-3558, lire en ligne)

- [PDF] Carte du futur réseau Voguéo

- Fiche action N°24 Inscrire les déplacements dans une perspective de développement durable - Valoriser les infrastructures fluviales et ferroviaires et préserver leurs abords pour favoriser le transfert modal du Plan local de déplacements de Plaine Commune

- [PDF] Ville de Clichy - Clichy se mobilise pour la ligne 13

- J. Solonel, « Des escales de Vitry à Suresnes en projet », Le Parisien, (ISSN 0767-3558, lire en ligne)

- Association des Usagers des Transports FNAUT Île-de-France - Avis sur le nouveau projet de transport fluvial Vogueo, Consulté le 31 octobre 2012

- « Voguéo trop coûteux pour les usagers » dans Le Parisien, 2 mars 2012

- « Voguéo prend l'eau à l'ouest » dans Le Parisien, article du 15 avril 2012

- [PDF] Lancement de la concertation pour les 3 lignes du futur réseau Voguéo. Consulté le 31 octobre 2012 sur le site du Stif.

- [PDF] STIF - Délibération n°2012-0164 (séance du 6 juin 2012) relative au bilan de la concertation préalable au service de navettes fluviales Voguéo (consulté le 16 août 2013).

- [PDF] « Voguéo » - communiqué de presse du STIF, 13 février

- Paris laisse couler sa navette fluviale, sur transports.blog.lemonde.fr, blog d'Olivier Razemon, Le Monde.

- « Le projet de «vaporetto» parisien Voguéo fait naufrage » dans Le Figaro, 10 février 2013

- Julien Demade, Les embarras de Paris : ou l'illusion techniciste de la politique parisienne des déplacements, Paris, L'Harmattan, , 271 p. (ISBN 978-2-343-06517-5, lire en ligne), p. 200.

- « Voguéo : un élu crie au sabordage » dans Le Parisien, 12 février 2013

- Site officiel - Gare d’Austerlitz

- Site officiel - Bibliothèque François-Mitterrand

- Site officiel - Ivry Pont Mandela

- Site officiel - École vétérinaire de Maisons-Alfort

- Site officiel - Parc de Bercy

- Pour alléger le tableau, seules les correspondances avec les transports guidés (métros, trains, tramways...) et les correspondances en étroite relation avec la ligne sont données. Les autres correspondances, notamment les lignes de bus, sont reprises dans les articles de chaque station.

- Site officiel - Présentation du service Voguéo

- L'aménagement de l'escale définitive de la gare d’Austerlitz dépend de l'achèvement des travaux « Docks en Seine » ainsi que de l'ouverture du musée de la Mode et du Design, initialement prévue pour fin 2008.

- [PDF] « Site officiel - Fiche horaire »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?)

- Horaires Voguéo

- « Le STIF sur tous les fronts », sur metro-pole.net, via web.archive.org, article du 10 septembre 2007 (consulté le ).

- [PDF] Site officiel - Dossier de presse du 28 juin 2008 : Inauguration de Voguéo, un service de navette fluviale

- A. Baur, « Et vogue la navette fluviale... », Le Parisien, (ISSN 0767-3558, lire en ligne)

- Site officiel - Construction du bateau

- Le salaire de matelot en contrat de travail à durée déterminée est de 1677 euros par mois selon une annonce parue sur le site Paris job, le 23 mai 2008

- Présentation de Paris Visite sur le site de la RATP (consulté le 13 décembre 2010).

- Le Nouvel Observateur - Voguéo : la croisière s'amuse

- H. Guénot, « Voguéo, dans le sillage du métro », Le Journal du dimanche, (ISSN 0242-3065, lire en ligne)

- Le financement des transports franciliens - Site du STIF

Annexes

Articles connexes

- Seine à Paris

- Syndicat des transports d'Île-de-France (STIF)

- Navibus, le réseau de navettes fluviales développé à Nantes

- Namourette, navette fluviale développée à Namur

- London River Services (en), les navettes fluviales à Londres

Bibliographie

- Henri Zuber, Le patrimoine de la RATP, Flohic Éditions, , 400 p. (ISBN 978-2-84234-007-0, présentation en ligne)

- Marc Gaillard, Du Madeleine-Bastille à Météor : Histoire des transports parisiens, Éditions Martelle, , 223 p. (ISBN 978-2-87890-013-2, présentation en ligne)

Liens externes

- Site web initial en 2011 (version archivée)

- Pplan de la ligne [PDF] (version archivée)