Vallée d'Ossau

La vallée d'Ossau est une vallée des Pyrénées françaises, située en Béarn dans le département des Pyrénées-Atlantiques en région Nouvelle-Aquitaine. Ses habitants sont les Ossalois.

| Vallée d'Ossau | |||

La vallée d'Ossau vue des contreforts du Plaa de Soum. | |||

| Massif | Pyrénées | ||

|---|---|---|---|

| Pays | |||

| Région | Nouvelle-Aquitaine | ||

| Département | Pyrénées-Atlantiques | ||

| Communes | Arudy, Bielle, Aste-Béon, Laruns | ||

| Coordonnées géographiques | 42° 59′ nord, 0° 25′ ouest[1] | ||

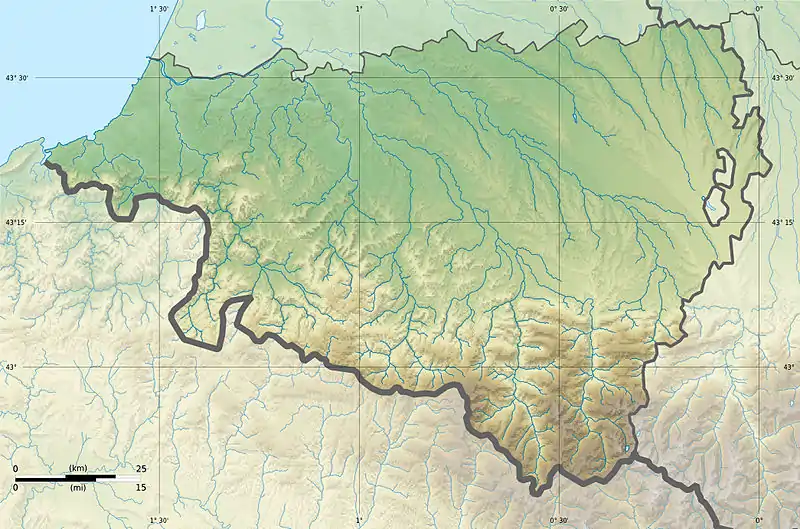

| Géolocalisation sur la carte : Pyrénées

Géolocalisation sur la carte : Pyrénées-Atlantiques

| |||

| Orientation aval | nord | ||

| Longueur | |||

| Type | Vallée glaciaire | ||

| Écoulement | Gave d'Ossau | ||

| Voie d'accès principale | D 934 | ||

Toponymie

Le toponyme Ossau transparaît dans le nom de peuple Oscidates et Osquidates Montani et Campestres[2], puis est attesté sous les formes Valis Ursaliensis (1127[3], réformation de Béarn[4]), Orsalenses et Orsal (respectivement 1154[3] et 1170[3], titres de Barcelone[5]), Arcidiagonat d'Ossau (1249[3], notaires d'Oloron[6]) et Ursi-Saltus (1270[3], titres d'Ossau[7]). Son nom gascon est Vath / Bat d'Aussau.

Les dénominations médiévales valis ursaliensis, Orsal suggèrent que la région tire son nom de l'ours (latin ursus + suffixe adjectival -al/-au)[8]. Plus vraisemblablement, le toponyme Ossau est dérivé de l’hydronyme *urs, que l'on retrouve dans Ourse ou Ousse[9] - [10].

Géographie

Situation, topographie

La vallée d'Ossau est une des trois grandes vallées de montagne du Béarn. Elle s'étire géographiquement du nord au sud sur une cinquantaine de kilomètres depuis Rébénacq (à quinze kilomètres de Pau) jusqu'au col du Pourtalet (à la frontière espagnole). Elle est formée de deux cantons : en partie basse vallée se trouve le canton d'Arudy avec un paysage de piémont pyrénéen. En partie haute-vallée se trouve le canton de Laruns qui offre de la basse, de la moyenne et de la haute-montagne. Elle est traversée par le gave d'Ossau et dominée par le pic du Midi d'Ossau qui culmine à 2 884 mètres.

Située en Haut-Béarn au sud de Pau, elle est parcourue par le gave d'Ossau, branche mère du gave d'Oloron.

C'est la plus orientale des trois principales vallées béarnaises creusant la chaîne des Pyrénées. C'est aussi une vallée glaciaire qui offre son emblème à la vallée, à la ville de Pau, à la Section paloise : le pic du Midi d'Ossau. À l'époque glaciaire, le glacier s'écoulait jusqu'à Rébénacq, à quelques kilomètres au sud de Pau.

Elle communique avec la vallée de l'Ouzom et le Lavedan (Argelès-Gazost), à l'est, par le col d'Aubisque et avec l'Aragon, au sud, par le col du Pourtalet.

Dans les villages de la vallée, l'habitat et les bâtiments d'exploitation sont regroupés autour de rues étroites épousant le relief.

Potagers, vergers et pâturages se succèdent lorsque l'on s'éloigne des habitations pour approcher la forêt. Cette organisation explique l'exceptionnelle intégration des villages dans le paysage.

Basse vallée vers Bielle.

Basse vallée vers Bielle.

Haute vallée lac d'Artouste.

Haute vallée lac d'Artouste. La vallée depuis le terminus haut du téléphérique d'Artouste (vue vers le sud).

La vallée depuis le terminus haut du téléphérique d'Artouste (vue vers le sud).

Glacier d'Ossau

Le glacier d'Ossau, aujourd'hui totalement disparu, a donné sa forme spécifique à la vallée.

Durant la dernière glaciation, il mesurait 38 km de long, il se terminait, au nord, dans le bassin d’Arudy en s'étalant au-dessus de Louvie-Juzon, vers Buziet et vers Sévignacq[11], de nombreux arcs morainiques caractéristiques des dépôts du front glaciaire sont visibles au nord de Bescat sur la carte géologique de la région[12], le bourg de Bescat lui-même étant installé sur la moraine frontale du glacier[13].

L'extension maximale des glaciers des Pyrénées lors de la dernière glaciation se situerait aux environs de 60 000 ans AP[14], ils auraient commencé à se retirer à partir de 44 000 - 41 000 cal AP. À la fin du XXe siècle , les scientifiques pensaient que les vallées étaient libres de glace vers 30 000 - 23 500 cal AP[15];[16] mais ces hypothèses ont été remises en cause après 2006, on considère maintenant que les glaciers étaient encore présents dans les vallées à une altitude 400 m vers 17 500 - 15 000 cal AP[17].

Évolution de l'environnement naturel durant la Préhistoire

L'analyse pollinique de dépôts glacio-lacustres et tourbeux s'étageant de 30 000 à 16 900 cal AP mettent en évidence des conditions climatiques glaciaires :

- formation steppique à Poacées, armoises (Artemisia) et Chenopodiacées (indiquant la relative sécheresse du climat[18]) avec quelques traces de végétation de type toundra, présence du pin (Pinus) et du genévrier (Juniperus)[18] ;

- paysages très ouverts, faune constituées de chevaux, rennes, bisons, bouquetins, isards ;

- entre 24 000 et 18 000 cal AP (la phase la plus froide du dernier épisode glaciaire) la température moyenne est estimée à −5 °C, les précipitations moyennes 300 mm.

Le maximum glaciaire se situerait vers 20 000 AP[18], le climat se réchauffe peu à peu à partir de 17 000 cal AP.

De 16 900 à 14 700 cal AP, le climat reste froid, les populations d'armoise et de genévrier s'accroissent[18], le couvert forestier reste faible, le pin représente 25 % des pollens[15], les populations de chênes et de bouleaux bien que présentes, restent faibles[15], le genévrier domine (probablement Juniperus thurifera, Juniperus communis, Juniperus sabina).

À partir de 14 700 cal AP, le climat se réchauffe, les glaces fondent, le niveau de la mer remonte (période Bölling : 14 700 - 14 075 cal AP) :

- genévriers, bouleaux et pins se développent en premier accompagnés de saules et d'argousier (Hippophae rhamnoides), toutes espèces héliophiles et colonisatrices[15] ;

- les herbacées steppiques se raréfient.

Vers 14 000 AP, la couverture forestière, surtout constituée de pins[15], s'accroît, bouleaux, genévriers et poacées déclinent, les chênes caducifoliés apparaissent[18] (période Alleröd : 14 075 - 12 895 cal AP).

Vers 11 700 cal AP, les espèces héliophiles se raréfient, remplacées par des feuillus caducifoliés (chêne et noisetier), c'est le début de l'holocène.

Du Mésolithique au Néolithique (8 200 - 5 100 cal AP), l'environnement forestier est dominé par le noisetier (Corylus) s'enrichissant peu à peu en chêne (Quercus) et en orme (Ulmus), le pin (Pinus) reste présent[19]. L'aulne (Alnus), le frêne (Fraxinus) puis le tilleul (Tilia) apparaissent vers 5 750 AP.

Les céréales sont décelables à partir du Néolithique moyen[20].

Le hêtre déjà présent vers 7 300 - 6 800 AP se répand fortement à partir de 4 000 - 3 800 AP grâce à une nébulosité favorable à son développement. Le sapin ne colonise les Pyrénées occidentales que vers 4 900 - 4 800 cal AP[15]. Les premiers châtaigniers apparaissent vers 4 500 AP, le noyer vers 2 000 AP[15].

Végétation à la Protohistoire

Du Néolithique final au bronze moyen (5 100 - 3 650 cal AP), les boisements restent dominés par le noisetier, des indices de feux apparaissent, la proportion de noisetier et de chêne diminue au profit des céréales et des herbes de pâturage[20].

Du bronze moyen à l'âge du fer (3 650 - 2 250 cal AP), on constate un impact anthropique croissant (feux pastoraux et écobuages), la fréquentation par le bétail apparaît au bronze final[20].

Végétation à la période médiévale

Le paysage reste essentiellement forestier durant le Moyen Âge, la vallée d'Ossau n'héberge pas de communautés religieuses de défrichements telles qu'elles ont existé dans d'autres régions. Les secteurs les plus cultivés se situent entre Laruns et Arudy, mais au XIVe siècle la forêt reste très présente autour de Castet, de Louvie-Soubiron et de Sainte-Colome. Le chemin de Saint-Jacques parcourt la haute vallée dans un paysage très boisé jusqu'à l'hôpital de Gabas. Le bois est totalement intégré à la vie locale, la maison, les meubles, les instruments agricoles sont en bois, les animaux se nourrissent des fruits du chêne, du châtaignier ou du hêtre. L'utilisation du bois d’œuvre (chêne, frêne, chataignier) reste toutefois réglementée par les seigneurs[21].

Administration

18 communes font partie de la vallée : Arudy, Aste-Béon, Béost, Bescat, Bielle, Bilhères, Buzy, Castet, Eaux-Bonnes, Gère-Bélesten, Izeste, Laruns, Louvie-Juzon, Louvie-Soubiron, Lys, Rébénacq, Sainte-Colome et Sévignacq-Meyracq.

Ces communes adhèrent à la communauté de communes de la Vallée d'Ossau créée en et présidée par Jean-Paul Casaubon. Elle fait partie du Pays d'Oloron et du Haut-Béarn aux côtés des communautés de communes du piémont oloronais, de Josbaig, de la vallée d'Aspe et de la vallée de Barétous.

Histoire

Concernant l'anthropisation primitive de la vallée, selon l’archéologue Claude Blanc : « La vallée d'Ossau est une des plus riches en vestiges protohistoriques des Pyrénées occidentales françaises ». En 2000, il comptabilise 223 monuments, dont 7 dolmens, 110 cercles de pierres, 70 tumulus, 9 tumulus-cercles, 7 construction circulaires, 2 monolithes, 16 affûtoirs et 2 pétroglyphes. De plus, 11 grottes sépulcrales ont été découvertes et fouillées[22]. Parmi les cromlechs figurent ceux de Lous Couraus.

L'emblème de la vallée d'Ossau : l'ours et la vache sont représentés sur la façade de la mairie d'Aste-Béon.

Selon la légende, le vicomte du Béarn défia l'archevêque de Morlaàs qui élevait un ours, en lui soutenant qu'une de ses vaches l'emporterait au combat, ce qui arriva... Symbole de pastoralisme, la vache est reine dans le cœur des Ossalois.

Paul Raymond[3] note que la vicomté d'Ossau, vassale de la vicomté de Béarn, fut réunie à cette dernière en 1000 et devint ainsi la baronnie d'Ossau. Au XIIIe siècle, la baronnie, s'étendaient à tout le canton de Laruns (Aste-Béon, Béost, Bielle, Bilhères, Eaux-Bonnes, Gère-Bélesten, Laruns, Louvie-Soubiron) et partiellement à celui d'Arudy (Arudy, Bescat, Buzy, Castet, Izeste, Louvie-Juzon, Lys, Sainte-Colome, Sévignacq). Bielle en était la capitale.

.JPG.webp)

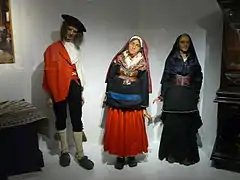

Types et costumes de la vallée d'Ossau (vers 1877).

Costumes traditionnels, musée pyrénéen de Lourdes.

La construction du barrage d'Artouste, le plus haut édifice de l'ensemble hydroélectrique de la vallée d'Ossau a nécessité un chantier exceptionnel dans les années 1920. Une voie de chemin de fer de 10 km est construite à 2 000 m d'altitude. Le train sert à transporter plus de 2 000 ouvriers et des tonnes de matériel. En raison des hivers rigoureux, le chantier en construction de la voie dure trois ans. En 1932, le train industriel reprend du service à des fins touristiques. Les conditions de transport sont rustiques et le train ne fonctionne que le week-end. On monte alors par le téléphérique de la SHEM dont le départ se trouve au niveau de l'usine hydroélectrique d'Artouste. Puis, la renommée du train augmente et il sert même dans les années 1960-1970 pour transporter les skieurs vers la station d'Artouste. Il accueille désormais près de 100 000 visiteurs par an et est toujours utilisé pour la maintenance des ouvrages hydroélectriques.

Activités

Économie

La production d'hydroélectricité est une des activités phare de la vallée d'Ossau en parallèle du pastoralisme et du tourisme. Depuis près de 100 ans, la Société hydroélectrique du Midi (SHEM) produit une énergie renouvelable grâce à l'eau de la vallée. Elle exploite en cascade 13 usines (Artouste lac, Pont de camps, Artouste, Fabrèges, Bious, Miègebat, Hourat, Geteu, Castet, Eaux-Bonnes, Assouste, Espalungue, Aste-Béon). Ce parc hydroélectrique s'étend sur environ 30 km de galeries et cinq communes (Laruns, Eaux-Bonnes, Aste-Béon, Bielle, Castet). L'eau transite à travers 45 km de galeries et 7 km de conduites forcées à flanc de montagne. La SHEM produit en moyenne en Ossau 586,8 GWh par an, soit la consommation en électricité d'une ville comme Bordeaux. Le complexe hydroélectrique débute à 2 000 mètres d'altitude avec le barrage d'Artouste. La première usine hydroélectrique est installée sous le barrage à 70 mètres de profondeur. L'eau turbinée une première fois est rejointe par les eaux d'autres barrages (Bious, Fabrèges). Ces eaux sont ensuite turbinées plusieurs fois en cascade par les autres usines implantées le long du Gave d'Ossau, notamment Miègebat et le Hourat. Elles sont restituées au barrage de Castet qui a été construit, dans les années 1950, pour moduler le retour au milieu naturel des eaux turbinées par les usines et garantir ainsi, un flot plus régulier d'eau dans le gave d'Ossau. L'usine installée dans ce barrage a été dotée des premiers groupes bulbes de France qui ont ensuite équipé l'usine marémotrice de la Rance en Bretagne. En Ossau, on dénombre les trois principaux types d'installations hydroélectriques : la haute chute, la moyenne chute et le fil d'eau.

À travers ses installations, la SHEM contribue aussi à l'alimentation en eau de la commune de Laruns. Elle fournit aussi notamment de l'eau pour les canons à neige de la station de ski d'Artouste.

Tourisme

- Train d'Artouste

- Espace muséographique La Falaise aux Vautours (découverte du vautour fauve et du vautour percnoptère).

- Maison du parc national des Pyrénées (sorties et randonnées avec les gardes).

- Espace naturel du lac de Castet (découverte des milieux humides).

- Randonnée : GR 10, Chemin du Pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, Tour Pédestre de la vallée d'Ossau, sentiers balisés du Parc et des villages.

- Découverte du pastoralisme (plateaux de pâturage, fabrication du fromage d'Ossau, fêtes de la transhumance, foire aux fromages de Laruns).

- Visites guidées du patrimoine.

- Stations de ski de Gourette et d'Artouste.

- Musée d'Ossau (collections archéologiques, ethnographiques et sciences naturelles)

Village d'Aas.

Village d'Aas. Maison à Aste-Béon.

Maison à Aste-Béon.

Protection environnementale

Une partie de la vallée d'Ossau fait partie de la zone cœur du parc national des Pyrénées. De plus, une partie du territoire a été reconnue comme zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF).

La SHEM mène avec les AAPPMA et Pêche 64 (CD), différentes actions pour la protection des milieux aquatiques afin de contribuer à l'atteinte de l'objectif européen du bon état écologique des masses d'eau. Le barrage de Castet est ainsi équipé du premier ascenseur à poissons de France ainsi que d'une caméra de détection des poissons dont la technologie est issue de la recherche médicale.

Notes et références

- « Coordonnées du centre de la vallée » sur Géoportail.

- Pline l'Ancien, Ier siècle de notre ère, Histoire naturelle, livre IV

- Paul Raymond, Dictionnaire topographique du département des Basses-Pyrénées, Paris, Imprimerie Impériale, , 208 p. (BNF 31182570, lire en ligne).

- Réformation de Béarn, Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques, coll. « manuscrits du XVIe au XVIIIe siècle ».

- Titres publiés dans les preuves de l'Histoire de Béarn de Pierre de Marca

- Notaires d'Oloron - Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques

- Titres de la vallée d'Ossau - Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques

- Jacques Astor, Dictionnaire des noms de famille et des noms de lieux du midi de la France, Millau, Éditions du Beffroi, , 1293 p. (ISBN 2-908123-59-2, BNF 39034098), p. 557.

- Michel Grosclaude (préf. Pierre Bec), Dictionnaire toponymique des communes du Béarn, Pau, Escòla Gaston Febus, , 416 p. (ISBN 9782350680057, BNF 35515059), « L'hydronyme Ousse », p. 380.

- Bénédicte et Jean-Jacques Fénié, Dictionnaire des pays et provinces de France, Sud-Ouest (ISBN 2-87901-367-4)

- Andrieu-Ponel Valérie, Hubschman Jacques, Jalut Guy et Hérail Gérard, « Chronologie de la dégladation des Pyrénées françaises. Dynamique de sédimentation et contenu pollinique des paléolacs ; application à l'interprétation du retrait glaciaire. », Bulletin de l'Association française pour l'étude du quaternaire, vol. 25, nos 2-3, , p. 55–67 (lire en ligne)

- « Infoterre », sur http://infoterre.brgm.fr (consulté le )

- Panneau d'information près du cimetière de Bescat.

- Jalut, G. et Turu i Michels, La végétation des Pyrénées françaises lors du dernier épisode glaciaire et durant la transition Glaciaire-interglaciaire (Last Termination), Puigcerda, (lire en ligne)in J.M. Fullola, N. Valdeyron et M. Langlais (dir.), Els Pirineus i les àrees circumdants durant el Tardiglacial. Mutacions i filiacions tecnoculturals, evolució paleoambiental. Homenatge Georges Laplace. XIV Colloqui internacional d'arqueologia de Puigcerdà, 10–11 XI 2006, Institut d'Estudis Ceretans.

- Guy Jalut, « Les principales étapes de l'histoire de la forêt pyrénéenne française depuis 15000 ans », Monografias del Instituto Pyrenaico Ecologia, Jaca, , p. 609–615 (lire en ligne)in Homenaje a Pedro Montserrat, Jaca y Huesca, 1988

- G. Jalut, D. Galop, J.M. Belet, S. Aubert, A. Esteban Amat, A. Bouchette, J.J. Dedoubat et M. Fontugne, « Histoire des forêts du versant nord des Pyrénées au cours des 30000 dernières années », J. Bot. Soc. Bot. Fr. 5, , p. 73–84 (ISSN 0181-1789, lire en ligne)

- Guy Jalut et Valentin Turu i Michels, « Le dernier cycle glaciaire-interglaciaire dans les Pyrénées : englacement, climat, végétation », Colloque Pyrénées d'hier et d'aujourd'hui organisé à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, , p. 145–162 (lire en ligne)in Colloque Pyrénées d'hier et d'aujourd'hui organisé à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour

- Jalut G., Montserrat Marti J., Fontugne M., Delibrias G., Vilaplana J.M. et Julia R., « Glacial to interglacial vegetation changes in the northern and southern Pyrénées : déglaciation, végétation cover and chronology », Quaternary Science Reviews, vol. 11, , p. 449–480 (lire en ligne)

- Geneviève Marsan, « Les gisements mésolithiques d'Arudy (vallée d’Ossau, Pyrénées nord occidentales) », Monografías Arqueológicas, , p. 256–278 (ISBN 978-84-92522-07-1, lire en ligne)

- Carole Cugny, Apports des microfossiles non-polliniques à l'histoire du pastoralisme sur le versant nord Pyrénéen : entre référentiels actuels et reconstitution du passé, Toulouse, Université Toulouse 2, (lire en ligne), p. 220–224, 240–244Thèse de doctorat en Géographie

- Tucoo-Chala Pierre, « Forêts et landes en Béarn au XIVe siècle », Annales du Midi : revue archéologique, historique et philologique de la France méridionale, vol. 67, no 31, , p. 247–259 (DOI https://doi.org/10.3406/anami.1955.6053, www.persee.fr/doc/anami_0003-4398_1955_num_67_31_6053)

- LARROUTUROU Emmanuel, « La pierre solsticiale du plateau du Bénou », sur Cromlechs Ossau,

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

- René Arripe, La vallée d’Ossau, Éditions Loubatières

- René Arripe, Ossau 1900 « Le canton de Laruns », Loubatières, Toulouse

- René Arripe, Ossau 1900 « Le canton d’Arudy », Loubatières, Toulouse

- René Arripe, Vallée d'Ossau 2000, le canton de Laruns, René Arripe

- René Arripe, Vallée d'Ossau 2000, le canton d'Arudy, René Arripe

- F. Butel, Une vallée pyrénéenne : la vallée d’Ossau, 1894

- F. Capdevielle, La vallée d’Ossau, 1890, Paris

- Lucienne Couet-Lannes, Promenade Archéologique en vallée d’Ossau, Éditions Marrimpouey Jeune, Collection des Amis des Églises anciennes du Béarn, 1975, Pau

- Jean-Pierre Dugène, Ossau pastoral, parc national des Pyrénées et éditions Cairn, Pau, 2002

- Jean Joanicot, La vallée d’Ossau à travers l’histoire, Imprimerie Saint-Joseph, Tarbes, 1971 - In 8°écu

- J. Lacoste, Souvenir des temps calamiteux en Ossau, In Revue historique et archéologique du Béarn et du Pays Basque, 1re année, 1910. pp. 77–88, 106-117, 255-273, 413-428, 474-480

- M. Luchaire, « Étymologie du nom d'Ossau », In Bulletin de la Société des Sciences, des Lettres et des Arts de Pau, 2e série, tome 3, années 1873-1874, p. 66 [lire en ligne]

- Jean et Paul Passy, L'origine des Ossalois, Paris, 1904 - 172 p.

- Pierre Tucoo-Chala, Cartulaires d’Ossau