Ursus spelaeus

Ours des cavernes

Ursus spelaeus, communément appelé l’Ours des cavernes, est une espèce éteinte d'ours de grande taille qui a vécu au Pléistocène supérieur dans une grande partie de l'Europe, depuis le sud de l'Angleterre jusqu'au Caucase.

Description

Les mâles atteignent plus de 1,30 mètre au garrot et peuvent dépasser 3,50 mètres de haut en position dressée. Ils pèsent autour de 450 kg, le triple du poids d'un ours brun de taille moyenne, les estimations les plus hautes donnent même jusqu'à une tonne pour les plus grands spécimens[1]. Outre la taille, les ours des cavernes sont faciles à différencier des ours bruns (avec lesquels ils ont coexisté pendant presque toute leur existence), par leur museau moins développé et leur front fuyant et bas. Leurs canines, même si elles sont bien développées, le sont beaucoup moins que leurs molaires puissantes, preuves d'un régime fondamentalement végétarien et avec un apport carné plus restreint que pour la majorité des ours, voire quasi inexistant[2].

Les pattes avant sont plus longues et plus robustes que les pattes arrière, ce qui donne à l'animal un profil surbaissé à l'arrière-train.

En mai 2005, des chercheurs de Californie parviennent par séquençage à analyser de l'ADN d'ours de cavernes extrait d'ossements découverts dans les Alpes et datant de plus de 40 000 ans[3].

Jean Clottes affirme pour sa part, que « le génome de l'ours des cavernes a pu être déchiffré pour la première fois » lors de l'étude de la grotte Chauvet effectuée entre 1995 et 2015[4].

L’ADN mitochondrial d’un ours Ursus deningeri, très proche parent de l’ancêtre de Ursus spelaeus voire son ancêtre direct, découvert sur le site préhistorique de la Sima de los Huesos en Espagne, datant de 430 000 ans, a aussi été séquencé en 2013[5].

Anatomie

L'Ours des cavernes a un crâne très large, en dôme, avec un front prononcé.

Son corps trapu a de longues cuisses, des tibias massifs et des pieds tournés vers l’intérieur, ce qui le fait ressembler par la structure de son squelette à l'Ours brun[6].

Les ours des cavernes sont comparables en taille aux plus grands ours actuels. Le poids moyen pour les mâles est de 400 à 500 kg, tandis que les femelles pèsent de 225 à 250 kg[7].

Les ours des cavernes croissent en taille pendant les glaciations et deviennent plus petits pendant les interglaciaires, probablement pour réguler leur taux de déperdition de chaleur[8].

Ursus spelaea a une encéphalisation plus petite que ses congénères contemporains, ce qui est aussi corrélé avec le rapport hibernation / régime alimentaire. Dans les périodes où la taille du corps augmente, la taille du cerveau augmente beaucoup moins vite ; autrement dit, la taille relative de son cerveau diminue par rapport à la taille de son corps. Ceci est lié notamment à la nécessité de stocker plus de tissu adipeux[9].

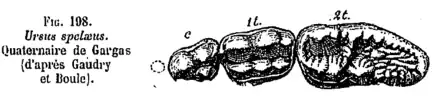

Au cours de la dernière période glaciaire les ours des cavernes ont perdu les deux ou trois prémolaires que possèdent généralement les autres ours ; en compensation, la dernière molaire s’est considérablement allongée, avec des cuspides supplémentaires[10].

L'humérus de l'Ours des cavernes est semblable en dimension à celui de l'Ours polaire, comme le sont les fémurs de femelles. Les fémurs des ours des cavernes mâles, en revanche, présentent plus de similitudes par la taille avec ceux des ours kodiak[7].

Habitat

Les ours des cavernes ont évolué à partir de l'espèce Ursus deningeri, découverte en Europe dans un grand nombre de gisements du Pléistocène moyen, et dont dérivent aussi les ours bruns actuels. L'espèce est apparue il y a 250 000 ans et elle s'est éteinte vers 25 600 ans AP [11]. Pendant cette période, son habitat se restreignait strictement aux forêts mixtes du continent européen, en évitant les plaines herbacées et les zones de végétation méditerranéenne. Avec des goûts si exclusifs, il ne faut pas s'étonner que l'espèce n'ait jamais abondé dans l'Europe glaciaire, froide, sèche et dépourvue de forêts. Les principales populations se trouvaient dans le Nord de l'Espagne, la France, le Sud de l'Angleterre et de l'Allemagne, le Nord de l'Italie, les Balkans, la Crimée et le Caucase, dans les zones montagneuses et protégées des vents froids du nord qui servaient de refuge aux dernières forêts du continent. Une telle diminution des secteurs boisés pendant les maxima glaciaires contraignait les populations d'ours des cavernes à vivre souvent isolées et les exposait à la consanguinité.

Comme les ours bruns, les ours des cavernes étaient des animaux solitaires. Après s'être réveillés au printemps de leur longue hibernation, ils passaient la bonne saison à se nourrir, essentiellement d'herbes, de fruits et de feuilles, qu'ils écrasaient avec leurs molaires puissantes. Le rut devait se produire en été, puisque les fossiles découverts indiquent que les oursons naissaient pendant l'hiver, comme c'est le cas pour les autres espèces d'ours actuelles. À la fin de l'automne, les ours cherchaient des grottes où passer l'hiver. Si l'année avait été mauvaise, il n'était pas rare que l'ours mourût de faim pendant l'hibernation par manque de réserves. C'est précisément au fond des grottes qu'on a trouvé la plupart des restes d'ours des cavernes, et c'est la raison pour laquelle ils ont reçu leur nom. De nombreuses parois rocheuses à l'intérieur des cavités ont été griffées par les ours, ou polies par le contact répété de leur fourrure imprégnée de terre.

Relation avec l'homme paléolithique

_Dent_d'ours_perc%C3%A9e_-_Grotte_Duruthy_-_Mus%C3%A9e_de_Toulouse_MHNT.PRE2010.0.13.1.jpg.webp)

Les ours des cavernes doivent se battre avec de nombreux autres animaux pour se réserver un refuge où passer l'hiver : parmi eux de grands carnivores comme les ours bruns, les hyènes géantes et les lions des cavernes.

Les grottes leur sont aussi disputées par les hommes du Paléolithique, aussi bien les Néandertaliens que les Homo sapiens. En outre, les découvertes archéologiques montrent que les ours des cavernes, malgré leur taille et leur force, servent assez souvent de gibier quand les hommes partent en chasse ; le gisement anglais de Eartham Pit à Boxgrove (en) semble indiquer la grande ancienneté de cette pratique puisque voici 480 000 ans, les ancêtres des ours des cavernes (Ursus deningeri) étaient déjà victimes des ancêtres des Néandertaliens (Homo heidelbergensis). Les niveaux châtelperroniens des grottes d'Arcy-sur-Cure montrent qu'à cette époque les hommes attaquaient les ours, alors que ces attaques cessent dans les niveaux plus récents[12].

Les chasseurs évitent d'affronter les mâles adultes trop puissants et réservent leurs attaques aux jeunes et aux femelles.

Certains indices tendent à prouver qu'un possible tabou a pu porter sur le nom de l'ours dès le Paléolithique supérieur[13].

Extinction

Cette espèce s'est éteinte en 25 600 AP en moyenne, c'est-à-dire pendant la période la plus froide de la dernière glaciation (glaciation de Würm)[11] - [14]. Le manque de flexibilité dans le régime alimentaire herbivore est probablement la cause de son extinction lors de cette période plus froide[2] : outre la diminution de la quantité de nourriture disponible à cause du froid[14], les longues périodes d'hibernation ont rendu nécessaire de plus grands sinus (le ratio entre la volume des sinus et le volume du crâne est de 30% pour U. spelaeus ladinicus et 60% pour U. ingressus), ce qui affecte négativement la capacité de se nourrir d'aliments variés, entre autres parce que l'animal ne peut pas mordre efficacement avec toutes ses dents. U. spelaeus ne pouvait se nourrir que de ressources végétales à basse énergie[2].

Noter que U. ingressus a survécu un peu plus longtemps puisqu'il s'est éteint en 24 800 AP en moyenne ; il avait une meilleure adaptation à l'environnement aride et froid, et une plus grande tendance à manger occasionnellement de la viande[11].

Céline Bon date la disparition de l'ours à 30 000 ans pour la Grotte Chauvet, par l'étude des coprolithes qui y ont été retrouvés[15].

Analyse génétique

D'un sternum vieux de 32 000 ans, découvert dans la grotte Chauvet, des chercheurs français ont réussi à extraire l'ADN mitochondrial et l’ont comparé avec celui d'un ours brun des Pyrénées. D'après les résultats de cette étude publiée en 2008, les ours des cavernes sont étroitement apparentés aux ours polaires et aux ours bruns ; les trois genres proviennent donc d’un ancêtre commun[16]. Tous les autres genres actuels d'ours proviennent d'une autre branche de l'arbre phylogénétique des ours.

Cette lignée d'ours des cavernes se divise en trois formes nettement distinctes sur le plan génétique, qui sont parfois considérées comme des espèces indépendantes du pléistocène tardif. Les formes d’Europe occidentale sont généralement identifiées comme « Ursus spelaeus » alors que les ours des cavernes de l'Europe orientale sont qualifiés d'« Ursus ingressus ». L'espace alpin constitue la frontière entre ces deux premières formes. La troisième connue vivait dans le Caucase. Ces derniers, qui se distinguent sur le plan génétique d’une façon particulièrement nette du reste des ours des cavernes ont reçu le qualificatif d'« Ursus deningeri kudarensis ». Ce n’est que récemment que des restes d'ours de caverne d'Asie septentrionale et centrale ont à leur tour été découverts. Une espèce découverte au Nord de la Sibérie a été identifiée par des analyses d'ADN comme proche parente des ours des cavernes caucasiens. De manière surprenante, les ours des cavernes des monts Altaï se sont révélés être en étroite parenté avec les ours des cavernes de l’Europe de l’Ouest[17].

L'ours des cavernes dans la fiction

L'ours des cavernes est un symbole important dans la série romanesque Les Enfants de la Terre de Jean M. Auel. Il y représente, entre autres, l'avatar d'Ursus, une divinité néandertale.

Il apparaît également dans le jeu vidéo Far Cry Primal sorti en 2016 en tant qu'animal apprivoisable.

Notes et références

- (en) « Cave bear | Size, Weight, Extinction, & Facts | Britannica », sur www.britannica.com (consulté le )

- [Pérez-Ramos et al. 2020] (en) Alejandro Pérez-Ramos, Z. Jack Tseng, Aurora Grandal-D’Anglade, Gernot Rabeder, Francisco J. Pastor et Borja Figueirido, « Biomechanical simulations reveal a trade-off between adaptation to glacial climate and dietary niche versatility in European cave bears », Science Advances, vol. 6, no 14, (lire en ligne [sur advances.sciencemag.org], consulté le ).

- [Noonan et al. 2005] (en) James P. Noonan, Michael Hofreiter, Doug Smith, James R. Priest, Nadin Rohland, Gernot Rabeder, Johannes Krause, J Chris Detter, Svante Pääbo et Edward M Rubin, « Genomic Sequencing of Pleistocene Cave Bears », Science, vol. 309, no 5734, , p. 597-599 (DOI 10.1126/science.1113485, lire en ligne [sur researchgate.net], consulté le ).

- [Clottes 2015] Jean Clottes, La grotte du Pont d'Arc, dite grotte Chauvet, sanctuaire préhistorique, éd. Actes Sud, , 96 p. (présentation en ligne), p. 28 :

- « Les caractéristiques propres à cette caverne protégée et exceptionnelle ont également permis des études que l'on envisageait pas aux tous débuts : par exemple le génome de l'ours des cavernes a pu être déchiffré pour la première fois ».

- [Dabney et al. 2013] (en) Jesse Dabney, Michael Knappb, Isabelle Glockea, Marie-Theres Gansaugea, Antje Weihmanna, Birgit Nickela, Cristina Valdioserad, Nuria Garcíad, Svante Pääbo, Juan-Luis Arsuaga et Matthias Meyer, « Complete mitochondrial genome sequence of a Middle Pleistocene cave bear reconstructed from ultrashort DNA fragments », Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, vol. 110, no 39, , p. 15758–15763 (DOI 10.1073/pnas.1314445110, lire en ligne [PDF] sur pnas.org, consulté le ).

- [Brown 1996] (en) Gary Brown, Great Bear Almanac, Lyons & Burford, (ISBN 1558214747, lire en ligne).

- [Christiansen 1999] (en) Per Christiansen, « What size were Arctodus simus and Ursus spelaeus (Carnivora: Ursidae)? », Annales Zoologici Fennici, vol. 36, , p. 93–102 (lire en ligne [PDF] sur sekj.org, consulté le ).

- [McDonald 1992] (en) David Macdonald, The Velvet Claw : A Natural History of the Carnivores, BBC Books, , 256 p. (ISBN 0563208449, résumé), p. 256.

- [Veitschegger 2017] Kristof Veitschegger, « The effect of body size evolution and ecology on encephalization in cave bears and extant relatives », Evolutionary Biology, no 17, (lire en ligne [sur link.springer.com], consulté le ).

- « Ursus Spelaeus », sur altabadia.it (consulté le ).

- [Mackiewicz et al. 2017] Pawel Mackiewicz, Mateusz Baca, Danijela Popovic, Paweł Socha, Krzysztof Stefaniak, Adrian Marciszak et Adam Nadachowski, « Estimating the extinction time of two cave bears, Ursus spelaeus and U. ingressus », Acta Zoologica Cracoviensia, vol. 60, no 2, , p. 1-14 (lire en ligne [sur researchgate.net], consulté le ).

- [Baryshnikov & David 2000] Gennady Baryshnikov et Francine David, « Les ours des cavernes à Arcy-sur-Cure (Yonne, France). Ursus (speleardos) spelaeus Rosenmüller et Heinroth, 1794 », Quaternaire, vol. 11, no 1, , p. 65-79 (lire en ligne [sur persee], consulté le ).

- [d'Huy 2013] Julien d'Huy, « L'Oreille de l'Ours », Mythologie française, no 250, , p. 10-14 (lire en ligne [sur academia.edu], consulté en ).

- [Baca et al. 2016] Mateusz Baca, Danijela Popović, Krzysztof Stefaniak, Adrian Marciszak, Mikołaj Urbanowski, Adam Nadachowski et Paweł Mackiewicz, « Retreat and extinction of the Late Pleistocene cave bear (Ursus spelaeus sensu lato) », The Science of Nature, no 103, (lire en ligne [sur link.springer.com], consulté le ).

- « Céline BON », sur La Grotte Chauvet-Pont d'Arc (consulté le )

- [Bon et al. 2008] Céline Bon, Nicolas Caudy, Maud de Dieuleveult, Philippe Fosse, Michel Philippe, Frédéric Maksud, Éliane Beraud-Colomb, Eric Bouzaid, Rym Kefi, Christelle Laugier, Bernard Rousseau, Didier Casane, Johannes van der Plicht et Jean-Marc Elalouf, « Deciphering the complete mitochondrial genome and phylogeny of the extinct cave bear in the Paleolithic painted cave of Chauvet », Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA (PNAS), (DOI 10.1073/pnas.0806143105).

- [Knapp et al.] (en) M. Knapp, N. Rohland, J. Weinstock, G. Baryshnikov, A. Sher, D. Nagel, G. Rabeder, R. Pinhasi, H. a Schmidt et M. Hofreiter, « First DNA sequences from Asian cave bear fossils reveal deep divergences and complex phylogeographic patterns », Molecular ecology, no 18, , p. 1225-1238 (lire en ligne [sur academia.edu], consulté en ).

Voir aussi

Articles connexes

- Le Mont Granier, un des plus grands et des plus riches gisements d'ossements d'ours des cavernes.

- Culte de l'ours.

Bibliographie

- [Arguant & Crégut 1996] Alain Arguant et Évelyne Crégut, « Famille des Ursidae », dans Claude Guérin & Marylène Patou-Mathis(éds.) (préf. Yves Coppens), Les grands mammifères plio-pléistocènes d'Europe, Paris, éd. Masson, coll. « Préhistoire », (ISBN 2-225-84951-X, présentation en ligne), partie III, dans chap. VII « Ordre des carnivores ».

- [Lequatre 1966] Paul Lequatre, « I. Le repaire d'ours des cavernes et son industrie moustérienne », Gallia préhistoire, t. 9, no 1 « La grotte de Prélétang (commune de Presles, Isère) », , p. 1-83 (DOI 10.3406/galip.1966.2188, lire en ligne [sur persee], consulté le ).

- [Hänni et al. 1994] (en) Catherine Hänni, Vincent Laudet, Dominique Stehelin et Pierre Taberlet, « Tracking the origins of the cave bear (Ursus spelaeus) by mitochondrial DNA sequencing », Proceedings of the National Academy of Sciences, USA, no 91, , p. 12336–12340 (lire en ligne [sur researchgate.net], consulté le ).

- [Krause et al. 2008] (en) Johannes Krause, Tina Unger, Aline Nocon et al., « Mitochondrial genomes reveal an explosive radiation of extinct and extant bears near the Miocene-Pliocene boundary », Evolutionary Biology, vol. 8, no 220, (lire en ligne [PDF] sur sedici.unlp.edu.ar, consulté le ).

- [Orlando et al. 2002] (en) Ludovic Orlando, Dominique Bonjean, Hervé Bocherens, Aurelie Thenot, Alain Argant, Marcel Otte et Catherine Hänni, « Ancient DNA and the population genetics of cave bears (Ursus spelaeus) through space and time », Molecular Biology and Evolution, no 19, , p. 1920–1933 (lire en ligne [sur academia.edu], consulté le ).

Liens externes

- (en) Référence NCBI : Ursus spelaeus (taxons inclus)

- (en) « Ursus spelaeus Rosenmüller, 1794 », fiche descriptive, sur gbif.org (consulté le ).