Union de l'Europe occidentale

L'Union de l'Europe occidentale (UEO ; en anglais : Western European Union, WEU ; en allemand : Westeuropäische Union, WEU) fut une organisation européenne de défense et de coopération, fondée par le traité de Bruxelles modifié dans le cadre plus général des accords de Paris du .

| Union de l'Europe occidentale | |

Drapeau de l'UEO. | |

| Situation | |

|---|---|

| Création | 23 octobre 1954 |

| Dissolution | Juin 2011 |

| Type | organisation internationale |

| Domaine | défense européenne |

| Siège | Bruxelles (Belgique) |

| Organisation | |

| Membres | |

Ses membres étaient des États d'Europe occidentale du bloc de l'Ouest, qui furent aussi membres de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN) ainsi que de la Communauté économique européenne puis de l'Union européenne. Initialement, l'UEO fut fondée par six pays membres de la Communauté économique européenne (CEE) et le Royaume-Uni[N 1].

L'UEO n'eut dans les faits qu'un rôle limité, tant les Européens de l'ouest donnaient la primauté à l'Organisation du traité de l'Atlantique nord pour leur défense collective.

Toutefois, à partir de 1984 et surtout durant les années 1990, les États membres choisirent l'UEO comme support d'une politique européenne de défense. Mais en 2001, le traité de Nice introduisit avec l'Union européenne une Politique européenne de sécurité et de défense (PESD) qui reprenait alors la plupart des activités dévolues jusque-là à l'UEO. Cette même PESD fut remplacée en 2007 à la suite du traité de Lisbonne par la Politique de sécurité et de défense commune (PSDC).

L'UEO a été dissoute en .

Historique

Origines (1954)

L'UEO est fondée par le traité de Bruxelles modifié de coopération et de sécurité collective, signé le à Paris, entre la France, le Royaume-Uni, la RFA, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. Cette réactivation du traité de Bruxelles de 1948 est un des volets des accords de Paris signés ce jour-là, à la suite de l'échec de la Communauté européenne de défense[1] - [2].

L’objectif est de construire, à terme, une Europe plus intégrée, de renforcer l’ancrage allemand dans l’espace euro-atlantique et occidental, tout en consacrant un peu plus la dimension atlantique de la défense occidentale européenne placée sous le commandement de l’OTAN (article V du traité)[3].

Le traité de Bruxelles modifié donne à l’UEO des compétences dans les domaines économique, social et culturel, mais aussi et surtout dans le domaine des armements et de la sécurité collective, tout en évitant de faire double emploi avec les autres organisations internationales telles que l’Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN), le Conseil de l’Europe, l’Organisation européenne de coopération économique[N 2] (OECE) et la Communauté européenne du charbon et de l’acier[N 3] (CECA)[3].

Contributions à l'intégration européenne

De 1954 à 1973, l'UEO est l'un des leviers de l'intégration de l'Allemagne de l'Ouest (RFA) dans le camp occidental et favorise le développement de la coopération en Europe occidentale, en participant[4] :

- à la réconciliation franco-allemande ;

- au règlement du problème de la Sarre ;

- au rétablissement de la confiance entre les pays d'Europe occidentale, notamment en matière de contrôle des armements ;

- à la concertation entre les six États fondateurs des Communautés européennes et le Royaume-Uni.

Perte d'influence et mise en sommeil

Mais l'UEO est progressivement dessaisie de jure ou de facto de nombre de ses attributions. Elle est dessaisie à partir de 1960 de l’exercice de ses compétences sociales et culturelles au profit du Conseil de l’Europe. Dans le domaine économique, son rôle s'efface avec l'adhésion du Royaume-Uni aux Communautés européennes, effective le [4].

Dans le domaine militaire, l'Alliance atlantique est le cadre par excellence aux yeux de la plupart des pays européens de leur sécurité collective, et l'OTAN bénéficie de moyens incomparablement supérieurs à ceux de l'UEO qui se trouve marginalisée. Le débat sur les questions nucléaires européennes à l'initiative de l’Assemblée de l’UEO ne débouche pas faute de consensus entre les capitales européennes. Les questions nucléaires discutées avec les États-Unis, comme la doctrine de la riposte graduée et le projet de force multilatérale nucléaire (MLF), sont traitées directement entre les dirigeants et au sein de l’Alliance atlantique et non pas à l’UEO[4].

Émergence d'une « identité européenne de défense »

Après l’échec du plan Genscher-Colombo de [5] visant à étendre les domaines de la coopération politique européenne (CPE) aux questions de sécurité et de défense et dans le contexte du rebond de la guerre froide et de la crise des euromissiles, la Belgique et la France proposent d'utiliser l'UEO comme cadre de discussion de ces questions[4].

La « Déclaration de Rome », datée du marque le processus de relance de l'UEO. Au nombre des objectifs formulés figurent la définition d'une identité de sécurité européenne et l'harmonisation progressive des politiques de défense des États membres[6] - [7].

Dans cette perspective, les membres de l'UEO adoptent à La Haye le une « plate-forme sur les intérêts européens en matière de sécurité » qui souligne le caractère indivisible de la sécurité de l’Alliance (à travers le renforcement de son pilier européen) mais aussi, et surtout, insiste sur l’idée que « la construction d’une Europe intégrée restera incomplète tant que cette construction ne s’étendra pas à la sécurité et à la défense »[4] - [8].

En parallèle, l'UEO s'élargit à trois autres pays, l'Espagne et le Portugal en 1990 et la Grèce en 1995, aussi membres des Communautés européennes et de l'OTAN.

L'UEO, partie intégrante de la politique de défense de l'Union européenne

Signé le , le traité de Maastricht fonde l'Union européenne. Il instaure la Politique étrangère et de sécurité commune (PESC). L'article J.4 du traité dispose que « L'Union demande à l'UEO, qui fait partie intégrante du développement de l'Union européenne, d'élaborer et de mettre en œuvre les décisions et les actions de l'Union qui ont des implications dans le domaine de la défense »[9].

À la suite de la décision de doter l'UEO d'une capacité opérationnelle, la déclaration de Petersberg de définit les types de mission que l'UEO est autorisée à entreprendre dans le domaine de la gestion des crises[10] :

- missions humanitaires ou d'évacuation de ressortissants ;

- missions de maintien de la paix ;

- missions de forces de combat pour la gestion des crises, y compris des opérations de rétablissement de la paix.

À la suite des changements intervenus en Europe centrale et orientale avec la fin de la guerre froide, le Conseil de l'UEO, réuni à Kirchberg en 1994, invite les pays d'Europe centrale qui ont signé un accord avec l'Union européenne, à devenir partenaires associés de l'UEO.

Lors du sommet de l'OTAN à Bruxelles en 1994, l'OTAN apporte son soutien au développement de l'« Identité européenne de sécurité et de défense » (IESD) et se déclare prête à mettre les moyens et capacités de l'Alliance à la disposition des opérations de l'UEO., ouvrant la voie à un renforcement significatif des capacités de l'UEO. Les ministres des Affaires étrangères et de la Défense de l'OTAN approuvent en 1996 le concept de « groupes de forces interarmées multinationales » (CJTF) et l'élaboration d'accords de commandement européen multinational pour les opérations dirigées par l'UEO[7].

Signé le , le traité d'Amsterdam confirme le rôle de l'UEO en tant que bras opérationnel de la politique de défense de l'Union européenne. Le Titre V est réécrit (article 1, alinéa 10 du traité) pour renforcer le volet sécurité et défense de la PESC : il inclut notamment les « missions de Petersberg » dans le traité[11], prévoit l'intégration éventuelle de l'UEO dans l'Union, et crée la fonction de Haut représentant pour la PESC[12].

Opérations menées par l'UEO

Faisant suite à la décision de développer ses capacités opérationnelles, l'UEO participe à des opérations navales limitées de déminage dans le détroit d'Ormuz (1987 / 1988) et de contrôle maritime dans le contexte de la guerre du Golfe (1990 / 1991)[13], mais surtout l'UEO conduit plusieurs opérations, entre 1992 et 2001, liées aux crises et conflits dans les Balkans[2] - [14] :

- Opération navale Sharp Guard conjointe avec l'OTAN en mer Adriatique ( / ) ;

- Opération de police et de douane avec l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) sur le Danube ( / ) ;

- Envoi d'un contingent de police à Mostar en Bosnie-Herzégovine ( / ) ;

- Mission MAPE de police consultative en Albanie ( / ) ;

- Mission WEUDAM d'assistance au déminage en Croatie ( / ) ;

- Mission générale de surveillance de la sécurité au Kosovo ( / ).

Transfert des activités à l'Union européenne (1998-2001)

Dans les années 1990, l'UEO est le « bras armé » de l'Union européenne, mais les crises des années 1990 démontrent l'insuffisance des modes d'action et des moyens de l'UEO. Ces constatations amènent les Européens à penser et à créer un nouvel instrument, la Politique européenne de sécurité et de défense (PESD), dont l'objectif premier est la gestion globale des crises hors du territoire de l'UE. Les principaux jalons de définition et de mise en place de la PESD sont, de 1998 à 2001, les suivants :

- Le sommet franco-britannique du 4 décembre 1998 à Saint-Malo qui marque le véritable point de départ de l'Europe de la défense, les Britanniques acceptant finalement de voir l'Union européenne se doter « d'une capacité autonome d'action, appuyée sur des forces militaires crédibles, afin de répondre aux crises internationales »[15] ;

- Le Conseil européen de Cologne, en , qui pose les bases d'une « Politique européenne de sécurité et de défense » (PESD)[15] ;

- Le , Javier Solana, qui est le haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) de l'UE, est nommé secrétaire général de l'UEO. Sa place à la tête des deux organisations lui permet de gérer le transfert de fonctions de l'UEO à l'Union européenne.

- Le Conseil européen de Nice du , au cours duquel les chefs d’État et de gouvernement adoptent le Rapport de la présidence française sur la politique européenne de sécurité et de défense, qui prévoit notamment le développement des capacités militaires de l'Union (création de la force de réaction rapide européenne), la création de structures politiques et militaires permanentes (Comité politique et de sécurité, Comité militaire et État-major de l'Union européenne) et l'incorporation dans l'Union des fonctions de gestion de crise de l'UEO[15] ;

- Le traité de Nice signé le , qui inscrit ces décisions dans le TUE par une nouvelle rédaction profondément modifiée du Titre V[15].

Les structures opérationnelles de l'UEO sont transférées à l'UE en 2000 et au premier semestre 2001. L'Union européenne n'incorpore pas en bloc le dispositif normatif et opérationnel de l'UEO au sein de la Politique européenne de sécurité et de défense mais en reprend les principaux éléments suivants :

- L'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne et le Centre satellitaire de l'Union européenne, tous deux établis pour fonctionner dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune de l'UE, se substituent à l’Institut d'études de sécurité de l'Union de l'Europe occidentale et au Centre satellitaire de l'Union de l'Europe occidentale qui avait été conçus pour fonctionner en relation avec l’UEO.

- L'Union européenne a repris à son compte un certain nombre de dispositions contenues dans les accords de Berlin conclus entre l'UEO et l'OTAN pour la mise à disposition des moyens de l'OTAN au profit de l'UE. C'est ce qui explique la dénomination Berlin-Plus des accords qui ont résulté des discussions entre les deux organisations.

- Un certain nombre d'attributions de l'UEO en matière d'armement sont reprises par l'Agence européenne de défense.

- Le concept d'équipes de suivi des situations (Monitoring Missions), initiative prise à la suite de la crise en ex-Yougoslavie, est repris dans le corpus doctrinal de la PESD.

Dissolution (2009-2010)

L'UEO conserve dans les années 2000 un petit nombre de compétences et d'activités qui n'ont pas été transférées à l'Union européenne et qui, au moins formellement, perdurent pour être inscrites dans le traité de Bruxelles modifié de 1954 qui est toujours en vigueur. Il s'agit principalement :

- de l'engagement d'assistance mutuelle en cas d'agression armée contre l'un des pays partie au traité, au titre de l'article V du traité ; toutefois, une clause d'assistance mutuelle en cas d'agression armée est prévue par le traité de Lisbonne, qui figure à l'article 42 du traité sur l'Union européenne ;

- de la remise d'un rapport parlementaire annuel sur les activités de l'UEO et en particulier sur le contrôle des armements, au titre de l'article IX du traité ;

- de sessions de l'Assemblée parlementaire de l'UEO, composée de députés des États parties au traité, qui continue ses travaux.

Le , les dix États membres annoncent collectivement la dissolution de l'UEO. Son rôle est entièrement repris par l'Union européenne en collaboration avec l'OTAN[16].

Le , l’Union de l’Europe occidentale cesse d’exister. Le Centre satellitaire de l'UE est chargé de gérer les suites pour le personnel de l'UEO[17] - [18].

Dès 2009, le Centre virtuel de la connaissance sur l'Europe (CVCE), établissement public Luxembourgeois, publie un corpus de recherche consacré à l'Union de l'Europe occidentale (UEO), la première organisation européenne de sécurité et de défense mutuelle. À la suite de ces premiers travaux de recherche, le Conseil permanent de l’UEO accueille favorablement en 2009 la proposition du gouvernement luxembourgeois d’héberger les archives de l’UEO et de les exploiter à des fins scientifiques. C’est ainsi que les Archives nationales de Luxembourg en deviennent le dépositaire et le CVCE se voit confier leur exploitation scientifique[19].

Organisation et ressources

Conseil de l'UEO

Le Conseil de l'UEO est l'organe exécutif de la collaboration entre les Parties. Selon les dispositions de l'article 8 du traité, le Conseil a pour objet de « connaître des questions relatives à l'application du traité, de ses Protocoles et de leurs annexes », et pour pouvoir exercer ses fonctions en permanence, il « constituera tous organismes subsidiaires qui pourraient être jugés utiles »[1].

Il se réunit au niveau ministériel et diplomatique. En pratique, au fur et à mesure du transfert de compétences de l'UEO vers le Conseil de l’Europe, l’OTAN et les Communautés européennes, les activités du Conseil de l'UEO sont considérablement réduites. En outre, son rôle principal de mise en œuvre du contrôle des armements perd, au fil des années, de son utilité[20].

La situation change avec la réactivation de l'UEO par la déclaration de Rome de 1984[6]. Entre 1985 et 2000, le Conseil se réunit au niveau des ministres des Affaires étrangères et de la Défense, au rythme d'une à trois fois par an. Le Conseil de l’UEO acquiert davantage de visibilité à travers le lancement d'opérations, dans le contexte notamment des guerres de Yougoslavie[20].

Assemblée de l'UEO

L'Assemblée de l'Union de l'Europe occidentale est créée par l'article 9 du traité. Elle est composée de membres des parlements nationaux des Parties, aussi membres de l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe. Elle ne possède pas de pouvoir décisionnel. En revanche elle est durant toute l'existence de l'UEO un lieu important de débats et de propositions concernant les questions européennes de sécurité et de défense[20].

Siège de l'UEO

Pendant près de quarante ans, l’Union de l’Europe occidentale est établie à Londres[21].

En 1993, le Conseil permanent et le Secrétariat général de l’UEO sont transférés à Bruxelles, au 4, rue de la Régence[21], afin de les rapprocher à la fois du centre de commandement de l’OTAN et des institutions de l’UE[21], l’UEO cherchant à servir de passerelle entre l’OTAN et l’UE[21].

L’Assemblée parlementaire de l’UEO ainsi que son Institut d’études de sécurité sont installés à Paris, au 43, avenue du Président-Wilson, dans le 16e arrondissement[21].

Forces opérationnelles de l'UEO

Le rôle dévolu à l'UEO par le traité de Maastricht de 1992, est à l'origine de la mise sur pied de forces préexistantes mises à la disposition de l’UEO (forces «relevant» de l’UEO ou FRUEO), qui pourraient être utilisées pour les missions dites de Petersberg[22].

La principale unité multinationale ainsi créée et mise à la disposition de l’UEO est le corps d'armée européen, l'Eurocorps, dont la création est annoncée par la France et l'Allemagne le [22].

La décision de constituer une Force d'intervention rapide européenne ( Eurofor et Euromarfor) est prise en 1995 afin de doter les Européens de moyens d'action en propre, capables de répondre aux missions définies dans la déclaration de Petersberg[22].

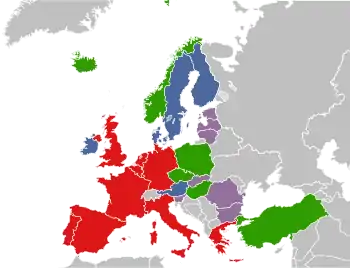

États participants

- États membres

- États membres associés

- États observateurs

- États partenaires associés

L'UEO comporte au moment de sa dissolution 10 États membres, 6 membres associés, 5 membres observateurs et 7 États partenaires associés. Les États membres de l'Union européenne qui ont accepté l'invitation à adhérer à l'UEO se sont engagés à :

- respecter, conformément aux principes et aux valeurs auxquels adhèrent tous les États membres de l'UEO, le traité de Bruxelles, ses protocoles et textes associés, et les accords conclus par les États membres en vertu des dispositions dudit traité,

- prendre acte en les approuvant des accords, décisions et règlements adoptés conformément aux dispositions dudit traité, et des Déclarations adoptées à partir de celle de Rome du ,

- développer l'UEO en tant que composante de défense de l'Union européenne et comme moyen de renforcer le pilier européen de l'Alliance atlantique, conformément à l'engagement pris le dans la Déclaration sur le rôle de l'UEO et sur ses relations avec l'Union européenne et avec l'Alliance atlantique, jointe au traité sur l'Union européenne,

- accepter dans son intégralité la teneur de la partie III de la Déclaration de Petersberg qui formera un élément du Protocole d'adhésion.

États membres

Leur statut est défini par le traité de Bruxelles modifié de 1954. Tous ces États, dont sept d'origine, sont à la fois membres de l'Union européenne et de l'OTAN.

|

États membres associés

Le statut de membre associé est créé en 1992 à Rome pour inclure les États qui sont membres de l'OTAN mais pas de l'UE. Depuis, la Pologne, la République tchèque et la Hongrie ont rejoint l'Union.

Pays observateurs

Le statut d'observateur est lui aussi créé en 1992 à Rome. Tous les États observateurs de l'UEO sont membres de l'Union européenne mais pas de l'OTAN à l'exception du Danemark qui est membre des deux organisations mais qui n'a pas adhéré à l'UEO comme il était prévu après son premier référendum négatif sur le traité de Maastricht. Le Danemark avait en effet obtenu à l'époque des dérogations, notamment en matière de défense européenne avant que les Danois ne se prononcent cette fois positivement pour le traité.

Chronologie de l'Union européenne

| Signature Entrée en vigueur Nom du traité |

1948 1948 Traité de Bruxelles |

1951 1952 Traité CECA |

1954 1955 Accords de Paris |

1957 1958 Traité de Rome (TCEE) Traité Euratom |

1965 1967 Traité de fusion |

1975 1976 institution officieuse |

1986 1987 Acte unique européen |

1992 1993 Traité de Maastricht (TUE et TCE) |

1997 1999 Traité d'Amsterdam (TUE et TCE) |

2001 2003 Traité de Nice (TUE et TCE) |

2007 2009 Traité de Lisbonne (TUE et TFUE) |

||||||||||

| Les trois piliers de l'Union européenne | |||||||||||||||||||||

| Communautés européennes | |||||||||||||||||||||

| Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) |

|||||||||||||||||||||

| Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) |

Dissoute en 2002 | Union européenne (UE) | |||||||||||||||||||

| Communauté économique européenne (CEE) |

Communauté européenne (CE) | ||||||||||||||||||||

| TREVI | Justice et affaires intérieures (JAI) | ||||||||||||||||||||

| Coopération policière et judiciaire en matière pénale (CPJMP) | |||||||||||||||||||||

| Coopération politique européenne (CPE) | Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) | ||||||||||||||||||||

| Union occidentale (UO) | Union de l'Europe occidentale (UEO) | ||||||||||||||||||||

| Dissoute en 2011 | |||||||||||||||||||||

Notes

- En 1954, le Royaume-Uni n'est pas encore membre de la Communauté économique européenne. L'UEO permet d'affirmer l'engagement complet du Royaume-Uni dans la défense de l'Europe de l'Ouest. Après son adhésion à la CEE en 1973, tous les États membres de l'UEO seront aussi membres de l'UE et de l'OTAN.

- L'OECE devient l'OCDE en 1961, sa mission d'accompagnement de reconstruction économique de l'Europe et de déploiement du plan Marshall étant achevée.

- Fondée en 1951, la CECA est dissoute en 2002.

Sources

Références

- Traité de Bruxelles modifié (texte) 1954.

- EEAS, Shaping of a Common Security and Defence Policy.

- La disparition d'une organisation internationale : l'UEO, Dumoulin 2011.

- « L'évolution de l'UEO », sur Cvce.eu, .

- « Les propositions germano-italiennes », sur Cvce.eu, .

- Déclaration de Rome 1984.

- Western European Union history 2001.

- Plate-forme de La Haye sur les intérêts européens en matière de sécurité 1987.

- « Traité sur l'UE - Article J.4 (Maastricht, 7 février 1992) », sur Cvce.eu.

- Déclaration de Petersberg 1992.

- Article J.7 du traité du TUE (1997).

- Article J.16 du traité du TUE (1997).

- Dominique Guillemin, « La marine nationale et la guerre du Golfe », sur Cairn, .

- « UEO : le rôle opérationnel et la gestion de crise », sur Cvce.eu, .

- From St-Malo to Nice: European defence core documents.

- « « UEO: les Dix annoncent collectivement la dissolution de l’Union de l’Europe occidentale » dans Europe diplomatie et défense », sur Cvce.eu, .

- Le Centre satellitaire de l’UE chargé de gérer la fin de l’UEO (B2, Nicolas Gros-Verheyde, ).

- Fermeture des organes de l'UEO à Paris et Bruxelles, UEO.

- « Corpus de recherche consacré à l'UEO », sur Cvce.eu, .

- « Organisation et fonctionnement », sur Cvce.eu, .

- « L’Union de l’Europe occidentale • Siège ». Centre Virtuel de la Connaissance sur l’Europe (CVCE), établissement public du Luxembourg.

- « Les forces opérationnelles de l'UEO », sur Cvce.eu, .

Bibliographie

- « Traité de Bruxelles modifié de 1954 (texte) », sur Laguerrefroide.fr, .

- André Dumoulin, « La disparition d’une organisation internationale : l’Union de l’Europe occidentale (1954 – 2011) », Annuaire français de relations internationales, (lire en ligne).

- (en) « Shaping of a Common Security and Defence Policy », sur Union européenne - European External Action Service (EEAS), .

- (en) « Western European Union history », sur Laguerrefroide.fr, .

- « Déclaration des ministres des Affaires étrangères et de la Défense de l’UEO (Rome, 27 octobre 1984) », sur Cvce.eu.

- « Plate-forme sur les intérêts européens en matière de sécurité (La Haye, 27 octobre 1987) », sur Cvce.eu.

- « Déclaration de Petersberg faite par le Conseil des ministres de l'UEO (Bonn, 19 juin 1992) », sur Cvce.eu.

- (en) « From St-Malo to Nice: European defence core documents », sur EUISS, .