Théorie des anciens astronautes

La théorie des anciens astronautes est une théorie pseudo-scientifique et ufologique selon laquelle plusieurs anciennes civilisations auraient été en contact avec des « visiteurs » extraterrestres venus apporter sur la Terre quelques savoirs dans les domaines de l'écriture, de l'architecture, de l'agriculture, des mathématiques, de l'astronomie et de la médecine.

_-_R_1_-_Area_di_Zurla_-_Nadro_(ph_Luca_Giarelli).jpg.webp)

Ces « êtres » hypothétiques détenteurs d'une technologie supérieure à celle de l'Homme à ces époques seraient devenus, au fil des siècles, des « dieux », ces êtres supranaturels dont parlent les anciennes mythologies et dont l'archéologie met les cultes en évidence.

La théorie est souvent attribuée à Erich von Däniken mais, si ce dernier l'a amplement popularisée en 1968[1], elle reprend de nombreux éléments déjà présents dans les doctrines théosophiques publiées par Helena Blavatsky dans les années 1880, ainsi que d'autres publiés en 1960 par Louis Pauwels et Jacques Bergier, en 1962 par Robert Charroux et en 1965 par Jean Sendy. Sans compter les nombreux textes littéraires relevant de la science-fiction, comme À l'aube de l'histoire, publié par Arthur C. Clarke en 1953 [2].

Elle s'appuie sur une interprétation littérale de textes religieux ou de découvertes insolites comme les lignes de Nazca ou encore de faux artéfacts comme les crânes de cristal.

Théorie

La théorie repose sur les hypothèses suivantes :

- les civilisations antiques (égyptienne, maya, andines...) n'auraient pas possédé les connaissances nécessaires pour réaliser certaines de leurs constructions colossales (Baalbek, statues de l’île de Pâques, géoglyphes de Nazca...) ou complexes (machine d'Anticythère…) ;

- des éléments donneraient des indices d'une présence extraterrestre : certains personnages présents sur des fresques anciennes représenteraient des astronautes (Dogū au Japon), d'autres éléments représenteraient des ovnis ou des « pistes d'atterrissage » ;

- des êtres extraterrestres auraient influencé le développement des civilisations sur Terre, en enseignant aux hommes l'agriculture, l'écriture, les mathématiques ; voire en altérant l'ADN humain pour favoriser l'évolution vers une espèce plus intelligente. On rejoint ici la théorie du dessein intelligent extraterrestre, que l'on retrouve dans le mouvement raëlien avec les Elohim, ou chez Jean Sendy ou encore Roger Vigneron, selon qui la Bible évoque le peuple des Élus (Elohim terme hébreu présent dans l'Ancien Testament, qui signifie « ceux qui viennent des cieux[3] ») venus sur Terre dans leurs roues de lumière (Weidorjes)[4] ;

- les peuplades primitives, dépassées par le savoir de ces « visiteurs » nettement plus avancés, auraient considéré que ceux-ci étaient des dieux.

Critiques

Pour la communauté scientifique, la théorie des anciens astronautes n'a aucun fondement, et ne repose que sur un amalgame de prétendus mystères historiques ou préhistoriques. En réalité, les éléments archéologiques réputés inexpliqués ont le plus souvent une explication rationnelle déjà exposée par les archéologues.

Ainsi, Jean-Pierre Adam, dans L'archéologie devant l'imposture (1975), démontre que la construction de la grande pyramide repose non pas sur un savoir étranger à l'espèce humaine mais bien sur les techniques de l'époque[5]. La récente découverte de comptes de campagne, datant de Chéops, ont conforté l'origine purement humaine de la pyramide.

La fabrication des géoglyphes de Nazca peut aujourd'hui être expliquée par des procédés strictement humains[6], consistant en un simple déplacement des cailloux de surface et des techniques d'arpentage ; l'absence de précipitations a permis leur longévité.

La machine d'Anticythère s'est révélée être un planétarium remarquablement complexe, mais fondé sur un modèle géocentrique (le Soleil et les planètes tournant autour de la Terre), erreur que bien évidemment d'anciens astronautes n'auraient pu faire.

Les statues de l'Île de Pâques paraissent intransportables en l'absence d'arbres, mais les études palynologiques ont révélé qu'autrefois, l'île en abritait plusieurs espèces en assez grand nombre.

Ainsi, l'interprétation des faits à laquelle se sont livrés les auteurs de la théorie dans les années soixante, ne résiste pas aux progrès de l'archéologie (datations au carbone 14, par exemple) et d'autres sciences, comme la géophysique (dérive des continents pour contester un pseudo continent effondré de l'atlantique, etc.).

Retombées

La théorie a eu un fort retentissement médiatique. Si elle n'a jamais été sérieusement considérée comme une théorie scientifique par les historiens ou les archéologues, elle a donné lieu à de nombreuses retombées :

- journalistiques : notamment sur Erich von Däniken (1968), influencé par Robert Charroux et Jean Sendy (1963) ;

- sceptiques : les éléments archéologiques présentés comme inexpliqués ont le plus souvent une explication rationnelle, et les archéologues se sont employés à réfuter ces prétendues intervention d'extraterrestres. Mais les mythes ont la vie dure.

- sculpturales : sur un montant de la porte de Ramos, à la nouvelle cathédrale de Salamanque (XVIe et XVIIIe siècles), on reconnaît un astronaute en apesanteur, œuvre du tailleur de pierre Miguel Romero lors de la restauration de 1992[8].

Selon Jason Colavito, l'écrivain de science-fiction américain Howard Phillips Lovecraft se trouve être à l'origine de l'expansion de la théorie des anciens astronautes dans la culture populaire tout au long du XXe siècle. Par le biais de ses récits fictionnels dépeignant des entités extraterrestres — assimilées parfois à des anciens dieux ou démons — descendues sur Terre en des temps infiniment lointains (L'Appel de Cthulhu, Les Montagnes hallucinées…). Lovecraft aurait eu une influence déterminante sur Louis Pauwels et Jacques Bergier, lesquels ont largement contribué à lancer le thème des anciens astronautes en France, influençant à leur tour Robert Charroux, Jean Sendy et, indirectement, Von Däniken, qui donna une dimension mondiale au phénomène[9].

Prétendues représentations d'engins volants et d'extraterrestres du passé

Préhistoire et Antiquité

D'après certains auteurs[10], des représentations étranges visibles dans quelques grottes ornées, telles celle d'Altamira en Espagne ou celle de Cougnac en France, seraient des représentations d’ovnis[11]. De même, des statuettes ou des peintures (comme les fresques du Tassili, en Algérie) ressembleraient étrangement à certaines représentations d'extraterrestres du XXe siècle, preuve, selon certains courants ufologiques, de l'ancienneté du phénomène.

Certaines de ces apparitions étranges peuvent avoir été des phénomènes astronomiques (comme des comètes ou des météores) ou optiques atmosphériques. L'analyse de ces faits passés est dénommée couramment rétro-ufologie. En voici quelques exemples :

- une description remontant au règne du pharaon Thoutmôsis III vers 1450 av. J.-C. fait état de multiples « cercles de feu plus brillants que le Soleil » d'environ 5 mètres d'envergure, qui seraient apparus durant de nombreux jours. Ils ont finalement disparu après « être montés haut dans le ciel[12] » ;

- dans la Bible, le prophète Ézéchiel décrit une vision qu'on appelle le char divin : quatre êtres, munis chacun de quatre ailes, pilotent des sortes de roues flamboyantes, capables de se déplacer comme l'éclair, changeant de direction brusquement, sans se retourner ; leurs jantes sont garnies d'yeux tout autour (comme des hublots ?) ; au-dessus de leurs têtes, quelque chose comme des dômes de cristal[13].

- l'auteur romain Julius Obsequens écrit, en 99 av. J.-C., que « dans Tarquinia, pendant le coucher du Soleil, un objet rond comme un globe a pris son chemin dans le ciel d'ouest en est[14] ».

Moyen Âge et Renaissance

À ces époques, il est surtout question de phénomènes occultes, chez des théoriciens comme Agrippa de Netessheim ou Paracelse. L'influence de la religion est réelle puisque les phénomènes célestes sont considérés comme des avertissements divins ou des expressions maléfiques imputables aux sorciers et sorcières :

- au Japon, dans la nuit du , le général Yoritsume et son armée observent près de Kyoto des sphères de lumière non identifiées, aux mouvements erratiques. Ses conseillers lui disent de « ne pas s'inquiéter car c'était simplement le vent qui faisait osciller les étoiles[15] ».

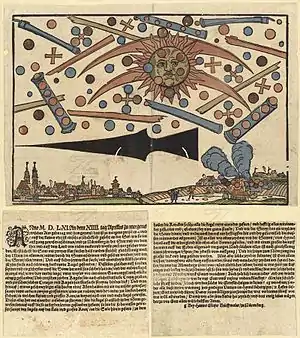

- gravure sur bois par Hans Glaser (1561), Nuremberg. Un feuillet imprimé rapporte que le , le ciel de la ville de Nuremberg est parcouru par une multitude d'objets décrits comme étant engagés dans une bataille. On y mentionne que de petits globes et disques sortaient de grands cylindres. Ces observations sont alors interprétées comme des prodiges surnaturels, des anges et autres présages religieux. Les historiens y voient la fusion imagée de plusieurs événements historiques et phénomènes naturels non reliés entre eux et embellis par une interprétation religieuse et une transmission orale[16] - [17]. En météorologie, on y voit la représentation artistique d'un effet de halo[18].

De nos jours, ces témoignages sont parfois interprétés comme l'équivalent ancien de rapports d'ovnis modernes. Pour les cas les plus souvent cités, une explication simple est fournie par les historiens de l'art :

- les « cosmonautes » de la fresque du monastère de Visoki Dečani au Kosovo (1350) sont des représentations symboliques du Soleil et de la Lune comme on en trouve dans l'art byzantin religieux de cette époque ;

- l'« ovni » du tableau de Mainardi (Madonna col Bambino e San Giovannino)[19], qui traverse les cieux en pleine Nativité, est en réalité la représentation symbolique de l'archange Gabriel ;

- l'objet en forme de soucoupe volante sur le tableau de Paolo Uccello, la Thébaïde, est un chapeau de cardinal ;

- la fameuse pièce de 1680 censée commémorer un passage d'ovni au-dessus du ciel de France, est en fait un jeton de jeu sur lequel est dessinée une roue de la fortune[20].

La théorie des anciens astronautes dans la culture

De nombreuses œuvres littéraires, cinématographiques, télévisuelles et autres se sont inspirées de la théorie des anciens astronautes.

Littérature

- L'Appel de Cthulhu (The Call of Cthulhu), nouvelle fantastique de l'écrivain américain Howard Phillips Lovecraft, publiée en février 1928 dans le magazine Weird Tales. De par le monde, des sectes d'adorateurs vénèrent les Grands Anciens, des « dieux » venus des étoiles il y a des millions d'années et aujourd'hui confinés ou en sommeil dans des régions reculées de la terre ou dans les profondeurs terrestres ou océaniques par leurs vainqueurs, des dieux plus anciens encore.

- Le Testament de la Vierge (2009), roman de Anton Parks.

Bande dessinée

- Luc Orient (1967), série de Greg et Eddy Paape, publiée dans le Journal de Tintin. Si les voyageurs extra-terrestres n'ont guère eu d'influence sur l'évolution des humains (en dehors de quelques récits légendaires), ceux-ci, en revanche, interviennent dans l'histoire des extra-terrestres.

- Vol 714 pour Sydney (1968), par Hergé, 21e album des Aventures de Tintin, où l'on trouve un personnage représentant Jacques Bergier, également en faveur de visites extraterrestres à visées « pédagogiques ».

- Les Éternels (The Eternals), personnages de comic-book créés par Jack Kirby en 1976.

- Thorgal, série franco-belge (depuis 1977) créée par Jean Van Hamme au scénario et Grzegorz Rosiński au dessin.

- Aquablue, série de science-fiction française, plus particulièrement les tomes 5 « Projet Atalanta », 12 « Retour aux sources » et 13 « Septentrion ».

Cinéma

- 1968 : 2001, l'Odyssée de l'Espace, de Stanley Kubrick (1968), inspiré par le romancier Arthur C. Clarke, évoque l'existence d'un ancien contact entre les premiers hominidés et des extra-terrestres, qui seraient à l'origine des progrès de l'Humanité.

- 1989 : Un dieu rebelle, réalisé par Peter Fleischmann, adapté du roman de science-fiction des frères Arcadi et Boris Strougatski, Il est difficile d'être un dieu.

- 1994 : Stargate, la porte des étoiles, réalisé par Roland Emmerich. Des scientifiques découvrent en Égypte une machine complexe ouvrant un passage vers une planète désertique dont les habitants sont sous la coupe d'un tyran extraterrestre, Râ, qui se fait passer pour un dieu de l'Égypte antique. Les pyramides servent d'astroport pour des véhicules interstellaires.

- 1997 : Le Cinquième Élément, réalisé par Luc Besson.

- 2004 : Alien vs. Predator, réalisé par Paul W. S. Anderson. Les Prédators auraient appris aux humains à bâtir des temples et des pyramides.

- 2007/2009 : dans Transformers et Transformers 2, réalisés par Michael Bay, il est question de pyramides d'origine extraterrestre.

- 2008 : Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal, réalisé par Steven Spielberg. Le célèbre archéologue est à la recherche des mythiques crânes de cristal façonnés par une civilisation extraterrestre.

- 2015 : Jupiter : Le Destin de l'univers, réalisé par Les Wachowski. Le film évoque en partie la théorie de David Icke.

- 2017 : The Recall, réalisé par Mauro Borrelli. Dans ce film, l'ancien soldat, interprété par Wesley Snipes, fait allusion implicitement à la théorie des anciens astronautes.

- 2021 : Les Éternels, réalisé par Chloé Zhao. Adaptation des comics éponymes, le film présente des extraterrestres baptisés les Éternels, liés à des entités cosmiques, qui ont accompagné et subtilement encouragé l'évolution humaine sur Terre durant ces cinq mille dernières années.

Télévision

- L'univers Stargate : Stargate SG-1, Stargate Infinity, Stargate Atlantis et Stargate Universe.

- Star Trek, la Série Originale, Saison 2 Episode 2 Pauvre Apollon

- Il était une fois… l'Espace (1982, Procidis), série télévisée d'animation française, notamment les épisodes 5, 7, 13 et 18.

- Battlestar Galactica, série télévisée anglo-canado-américaine, de Ronald D. Moore.

- Métal Hurlant Chronicles, série télévisée française, notamment l'épisode Seconde Chance.

- Alien Theory (2010–2014), série documentaire télévisée américaine de Kevin Burns, présentant la théorie des anciens astronautes en six saisons.

- Ulysse 31, notamment l'épisode 15 : La Deuxieme Arche : il est fait références aux lignes de Nazca et, implicitement, à la théorie des anciens astronautes.

- OVNI(s), fait référence à des Hommes-Lune, des anciens astronautes, possédant des technologies avancées et les transmettant aux Terriens de nos jours.

Ouvrages propagateurs de la théorie

- Louis Pauwels et Jacques Bergier, Le Matin des magiciens, introduction au réalisme fantastique, Paris, Gallimard, 1960.

- Robert Charroux, Histoire inconnue des hommes depuis cent mille ans, Robert Laffont, 1962.

- Erich von Däniken, Présence des extra-terrestres (titre originel : Erinnerungen an die Zukunft / Souvenir du futur), 1968.

- Jean Sendy, Ces Dieux qui firent le Ciel et la Terre, Le Roman de la Bible, Robert Laffont, 1969.

- Erich von Däniken, L'or des Dieux, J'ai lu no A365, « collection L'Aventure mystérieuse », 1974.

- Robert Charroux, L'énigme des Andes, Robert Laffont, 1974.

- Erich von Däniken, Vers un retour aux étoiles, J'ai lu no A322, « collection L'Aventure mystérieuse », 1975.

- Christiane Piens, Les OVNIs du passé, Marabout, 1977.

Notes et références

- Dans Erinnerungen an die Zukunft, 1968. Titre français : Présence des extra-terrestres, 1969. Titre anglais : Chariots of the Gods. Unsolved Mysteries of the Past, 1968.

- Wiktor Stoczkowski, Des hommes, des dieux et des extraterrestres : Ethnologie d'une croyance moderne, Paris, Flammarion, (ISBN 2-08-067211-8).

- Elohim de Roger Vigneron.

- Ces Dieux qui firent le Ciel et la Terre.

- Jean-Pierre Adam, L'archéologie devant l'imposture, éditions Robert Laffont, 1975, 267 p., p. 153-183.

- Nazca et ses mystères, dossier de zététique.

- Jeff Yates, « Oui, il y a un astronaute sur cette cathédrale vieille de 500 ans », sur Metro, (consulté le ).

- (es) Laura Sanz Cruzado, Un astronauta en la catedral, diariodenavarra, : « en la Puerta de Ramos de la catedral nueva de Salamanca, construida entre los siglos XVI y XVIII, puede verse un astronauta labrado en piedra durante una restauración hecha en 1992 por el cantero Miguel Romero ».

- (en) Jason Colavito, Charioteer of the Gods, sur le site Lost Civilizations Uncovered (publication initiale : Skeptic, 10.4, 2004.

- par exemple Robert Charroux, dans Histoire inconnue des hommes depuis cent mille ans, éditions Laffont, 1963, ou encore Guy Tarade, dans Les Archives du savoir perdu, Paris, Robert Laffont, « Les Énigmes de l'univers », 1972.

- Ovni dans l'art et l'histoire.

- Journal du professeur Alberto Tulli, ancien directeur de la section « Égypte » du musée du Vatican.

- Ezéchiel, ch. 1, versets 4 à 28. Ces êtres évoquent les quatre Chérubins, qui supportent le trône de Dieu.

- Julius Obsequens, Liber de prodigiis.

- Observation du général Yoritsume en 1235.

- (de) [PDF] Ulrich Magin: Ein Ufo im Jahr 1561?.

- (en) Carl Gustav Jung, Ein moderner Mythus, p. 94–97.

- (en) Robert Greenler, Rainbows, Halos and Glories, CUP Archive, 1989, p. 106-109.

- (it) Ufo nel dipinto? No, solo simboli divini.

- Diego Cuogi, Arts et ovnis ? (analyse critique de prétendus « ovnis » figurés dans des œuvres d'art du passé).

Annexes

Bibliographie critique

- Henri Broch,"Le cosmonaute maya de Palenque" : Le Paranormal, Les documents, chp 1. 1985, Seuil (coll. Points-Science, 2001) p29-43. Du même : "Au cœur de la terre, ou les mystères de l'archéologie" : Au cœur de l'extraordinaire, chp p61-123, Ed. L'horizon chimérique, 1991 (éditions Book-e-book, coll. « Zététique, 2005). »

- (en) Jason Colavito (en), The Cult of Alien Gods : H.P. Lovecraft and extraterrestrial pop culture, Prometheus Books, 2005, (ISBN 9781591023524).

- (en) H. E. Legrand et Wayne E. Boese, « Chariots of the Gods ? And All That : Pseudo-History in the Classroom », The History Teacher, Society for History Education, vol. 8, no 3, , p. 359-370 (JSTOR 491740).

- Jean-Loïc Le Quellec, Des Martiens au Sahara : chroniques d'archéologie romantique, Arles / Paris, Actes Sud / Errance, coll. « Histoire », , 318 p. (ISBN 978-2-7427-8275-8, présentation en ligne).

- (en) James R. Lewis (dir.), The Gods Have Landed : New Religions from Other Worlds, Albany, State University of New York Press, , 360 p. (ISBN 978-0-7914-2329-5 et 978-0-7914-2330-1, présentation en ligne).

- (en) John T. Omohundro, « Von Däniken’s Chariots : A Primer in the Art of Cooked Science », Skeptical Inquirer, vol. 1, no 1, , p. 58-68 (lire en ligne).

- (en) William Rathje (en), « The Ancient Astronaut Myth », Archaeology, Archaeological Institute of America, vol. 31, no 1, , p. 4-7 (JSTOR 41726852).

- Jean-Bruno Renard, « Religion, science-fiction et extraterrestres : de la littérature à la croyance », Archives de sciences sociales des religions, Paris, Éditions du CNRS, nos 50/1, , p. 143-164 (lire en ligne).

- (en) Ronald Story (préf. Carl Sagan), The Space Gods Revealed : A Close Look At The Theories of Erich von Däniken, Harper & Row, , XVIII-139 p. (ISBN 0-06-014141-7 et 0-450-03370-8).

- (en) Ronald D. Story, « Von Däniken's Golden Gods », Zetetic, no 2, automne / hiver 1977, p. 23-35.

- Wiktor Stoczkowski, Des hommes, des dieux et des extraterrestres : Ethnologie d'une croyance moderne, Paris, Flammarion, (ISBN 2-08-067211-8).

Articles connexes

Liens externes

- Art et ovnis ? non merci, seulement l'art, dossier de Diego Cuoghi.

- Les ovnis du passé : L'Histoire manipulée par l'ufomanie, Cercle zététique

- (en) Page du Skeptic's dictionary sur les anciens astronautes

- (en) « Erich von Daniken's » Chariots of the Gods ?" : Science or Charlatanism?", un article de Robert Sheaffer.