Terreur blanche de 1795

La Terreur blanche est une période de violences commises au printemps et à l'été 1795 dans la vallée du Rhône et le Midi de la France, sous la Convention thermidorienne, lors de la Révolution française. Pendant cette période, environ 2 000 personnes, montagnards, sans-culottes, agents municipaux, membres des tribunaux ou dénonciateurs sont assassinées. Si les massacres sont initialement imputés aux royalistes — dont la couleur emblématique est le blanc — ils s'inscrivent davantage dans un contexte de vengeances et de règlements de comptes contre les partisans supposés de la « Terreur ». Les violences cessent en juillet 1795, lorsque la Convention parvient à reprendre en main le Sud-Est.

| Terreur blanche | |

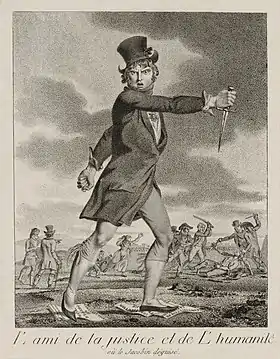

Arborant sur sa poitrine l'emblème solaire des compagnies du Soleil, un muscadin brandit un poignard et entonne le chant le Réveil du Peuple en foulant aux pieds la Constitution. Au second plan, ses amis bastonnent, sabrent et poignardent un homme à terre. Caricature des bandes armées (« Amis de la justice et de l'humanité », « Compagnons de Jéhu », « compagnons du Soleil »...) qui perpétraient la Terreur blanche dans les départements en massacrant les républicains[2]. Estampe anonyme, an V, Paris, BnF. | |

| Date | Avril - juillet 1795 |

|---|---|

| Lieu | Vallée du Rhône et Midi de la France |

| Victimes | Républicains montagnards et sans-culottes accusés d'avoir soutenu la « Terreur » |

| Morts | ~ 2 000[3] - [4] |

| Auteurs | Républicains opposés à la la « Terreur », royalistes, Compagnies de Jéhu (?) |

Origine de l'expression

L'expression de « Terreur blanche » n'est pas utilisée par les contemporains des événements qui utilisent celle de « Réaction »[5].

En 1815, dans le sud de la France, une nouvelle vague de violences, commise cette fois contre les bonapartistes par les royalistes, fait entre 300 et 500 morts[6]. Ces violences sont d'abord désignées sous le nom de « Terreur de 1815 » par les libéraux, puis « Terreur blanche » à partir de 1830[6].

Inusitée pendant la Révolution française, l'expression Terreur blanche est employée pendant la Révolution russe de 1917 pour dénoncer les actions contre-révolutionnaires des « blancs », puis pendant la guerre civile espagnole. Elle est transposée à la fin du XXe siècle à l'histoire de la Révolution française[7] : l'expression fait alors son chemin et est employée par l'essentiel des historiens, même si Jean Tulard la juge « un peu abusive » dans son Histoire et dictionnaire de la révolution française. Elle sert à faire un parallèle entre la Terreur de la Convention montagnarde et tous les mouvements de défense ou d'opposition violente contre la Révolution, réunis rétrospectivement dans un ensemble et qualifiés de « blancs ».

Georges Clemenceau utilise déjà l'expression « terreur blanche » dans son discours à l'Assemblée nationale le 29 janvier 1891, dans lequel il fait de la révolution un « bloc » et oppose les « blancs » aux républicains[8].

Terreur blanche de 1795

La réaction thermidorienne

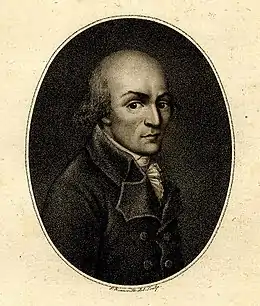

gravure de François Bonneville, fin du XVIIIe siècle.

Après la chute de Robespierre, pendant quelques semaines, la coalition formée contre les robespierristes le 9-Thermidor semble s'unir dans la dénonciation d'un Robespierre roi ; mais au sein de la Convention nationale, une lutte oppose les partisans du maintien du gouvernement révolutionnaire et de la Terreur aux tenants du libéralisme économique. Les premiers, attachés à la constitution démocratique de l'an I, regroupent tous les Montagnards de l'an III, autour de Barère ou de Billaud-Varenne, tandis que leurs adversaires souhaitent le retour au gouvernement constitutionnel et la rédaction d'une nouvelle constitution, fondée sur les principes de liberté et de propriété. Parmi ces derniers, on rencontre des montagnards « dantonistes », autour de Tallien, de Fréron ou de Merlin de Thionville, les députés du Marais, autour d'un Boissy d'Anglas ou d'un Sieyès et les survivants de la Gironde, réintégrés le et le (78 députés reviennent siéger). De même, les anciens hébertistes connaissent un bref renouveau, après thermidor ; ils conservent les sections de Montreuil et des Gravilliers jusqu'à l'hiver.

Les Thermidoriens s'opposent sur le sens à donner au 9-Thermidor. Parmi ceux des Montagnards qui ont approuvé le 9-Thermidor, les excès de la Terreur doivent être imputés au seul Robespierre et à ses « complices ». Pour leurs adversaires, tous les terroristes - auxquels, d'ailleurs, appartenaient maints de ces députés, comme Tallien, Barras ou Fréron - sont des « tyrans » et des « buveurs de sang ». Dans ce cadre, tandis qu'une grande part des suspects - royalistes, fédéralistes, accapareurs - bénéficient d'un élargissement, de nombreux militants révolutionnaires sont arrêtés et les fonctionnaires soupçonnés de « complicité » avec le « tyran » (Robespierre) sont révoqués. Parallèlement, un certain nombre de procès de représentants en mission jugés pour leurs exactions (Carrier à Nantes ou Joseph Le Bon à Cambrai), du tribunal révolutionnaire de Paris (ouvert le ), de la commission populaire d'Orange (clos par de multiples condamnations à mort le ), poussés par les familles des victimes et les suspects mis en liberté, favorisent auprès de l'opinion l'image d'une Terreur violente et sanguinaire. Le gouvernement révolutionnaire est progressivement démantelé, avec l'établissement du renouvellement par quart tous les mois des membres du Comité de salut public et la diminution de ses attributions après Thermidor, puis sa disparition en 1795, la suppression du maximum le ou le rétablissement définitif de la Bourse de Paris le .

Dans ce cadre, la presse modérée et royaliste se déchaîne contre les terroristes, de même que les pamphlétaires hébertistes, comme Gracchus Babeuf (du moins, jusque vers mi-, où l'on assiste à un retournement d'alliances, unissant jacobins et babouvistes). Le député Louis Fréron, représentant de la Convention dans le Midi avec Barras en 1793, où il s'était distingué par sa violence et ses rapines, fait reparaître à partir du l'Orateur du Peuple, dont il fait l'organe de la propagande réactionnaire et où il fait preuve d'un antijacobinisme virulent. De même, le royaliste Méhée de la Touche publie le pamphlet La Queue de Robespierre, et Ange Pitou répand dans les rues des refrains royalistes.

Par ailleurs, les violences verbales et physiques contre tous ceux qui ressemblent de près ou de loin à un « jacobin » se multiplient, dans tout le pays. À Paris, Tallien et Fréron - on parle de la « jeunesse dorée de Fréron » - organisent des groupes de muscadins. 2 000 à 3 000 de ces muscadins, composés de suspects sortis de prisons, déserteurs, insoumis, journalistes, artistes, clercs, courtiers, petits commerçants vivant principalement sur la rive droite et baptisés « Collets noirs » en raison de leur tenue (un habit étriqué au col de velours noir - en signe de deuil, par rapport à la mort de Louis XVI -, avec 17 boutons de nacre - en l'honneur de Louis XVII - les basques taillées en queue de morue et la culotte serrée sous le genou, les cheveux tressés et retenus par des cadenettes, avec un gourdin plombé), affichent leur rejet de l'ordre révolutionnaire. Réunis en bande autour des chanteurs et compositeurs Pierre Garat et Jean Elleviou, d'Ange Pitou, du dramaturge Alphonse Martainville et du publiciste Isidore Langlois, emmenés par le marquis de Saint-Huruge, un aventurier, et prenant de plus en plus une orientation contre-révolutionnaire, ils mènent une agitation bruyante dans le quartier du Palais-Royal ; ils font du tapage dans les rues en chantant Le Réveil du Peuple, se réunissent dans les cafés royalistes, lisent des journaux comme Le Courrier républicain, La Quotidienne, Le Messager du Soir, interrompent les spectacles au théâtre pour chahuter un acteur réputé « terroriste », imposer une lecture ou un air, attaquent tous ceux qui, par leurs lectures, leurs propos, leur tenue correspondent plus ou moins à la description des jacobins, font la « chasse aux bustes », contraignant la Convention à dépanthéoniser Marat le .

gravure de François Bonneville (fin du XVIIIe siècle).

Les bagarres se multiplient entre la jeunesse dorée et les républicains, jacobins ou non, particulièrement avec les soldats permissionnaires ou de l'Hôtel des Invalides, notamment le , au Palais-Égalité (le Palais-Royal). Prenant prétexte de ces violences, les autorités ferment le Club des Jacobins en . Même le girondin Louvet de Couvray, qui dénonce aussi bien les royalistes que les jacobins dans son journal, la Sentinelle, est pris à partie par de jeunes royalistes dans sa librairie-imprimerie du Palais-Royal, en .

Les Jacobins, confrontés à la double hostilité des républicains modérés et des royalistes, et le peuple de Paris, touché par la disette qui frappe la capitale à l'hiver 1794-1795, et que la politique libérale de la Convention (qui réprouve la « taxation » du prix des grains) empêche d'enrayer, réagissent et se révoltent. Toutefois, les insurrections du 12 germinal et du 1er prairial an III (avril et ) échouent, et les autorités ordonnent le désarmement des terroristes (loi du 21 germinal), astreints à résidence ; 1 200 jacobins et sans-culottes sont arrêtés, à Paris. Ce sont les dernières insurrections populaires avant la révolution de 1830.

Dans ce contexte, la Convention vote cinq décrets qui ont permis le déchaînement de la Terreur blanche : celui du 21 nivôse (10 janvier), autorisant les émigrés partis après le 31 mai à rentrer en France, s'ils travaillent la terre ou exercent un métier manuel, leurs biens devant leur être rendus ou indemnisés en cas de vente ; celui du 3 Ventôse (21 février) reconnaissant la liberté des cultes, à l'exception des manifestations extérieures, qui a favorisé le retour clandestin de nombreux prêtres réfractaires ; celui du 5 vendémiaire ordonnant aux fonctionnaires, membres des autorités locales des tribunaux et des comités révolutionnaires destitués après Thermidor de rentrer dans leur commune d'origine, toute infraction étant punie de six mois de prison ; celui du 21 germinal (10 avril) désarmant les anciens « terroristes » ; enfin celui du 22 germinal étendant les dispositions du décret du 21 nivôse à l'ensemble des partis après le 31 mai[9].

La Terreur blanche

Dès le lendemain de Thermidor, de nombreux actes de violence ont été menés contre des hommes de l'an II ou des symboles républicains. Les attentats contre des individus isolés se multiplient en pluviôse et ventôse an III (février-mars 1795)[9].

Profitant de la réaction thermidorienne, avec le retour des religieux réfractaires et l'afflux d'émigrés, des mouvements de vengeance spontanée des royalistes, de familles de victimes de la Terreur et de catholiques fanatiques se développent au cours de l'année 1795, dans le sud-est de la France, plus particulièrement la vallée du Rhône, contre les anciens Jacobins, particulièrement des militants sans-culottes, appelés terroristes (ou « Mathevons » à Lyon, d'où le terme de « mathevonnade », traque menée en groupe, à la tombée du jour ou la nuit, avec des aspects initiatiques, s'agissant de prouver sa foi ou son courage[9]).

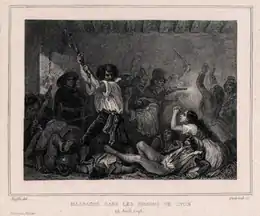

Peu à peu, ces groupes s'enhardissent, attaquant de jour. Le basculement a lieu le 26 pluviôse (14 février) avec le massacre de Joseph Fernex, ancien membre de la commission révolutionnaire lyonnaise, battu à mort par la foule et jeté dans le Rhône lors d'un transfert. L'absence de poursuite est vue comme une approbation tacite du meurtre et ouvre la voie aux meurtres collectifs. Lyon connaît de nouvelles violences les 15, 16 et 17 floréal (4-6 mai) : par 30 à 40 personnes qui forcent les prisons et égorgent une centaine de captifs. À Aix-en-Provence, les 21 et 22 floréal (10-11 mai), une quarantaine de prisonniers sont massacrés. Le 17 prairial (5 juin), à Marseille, la foule envahit le fort Saint-Jean et tue une centaine de détenus. Ces scènes de violence se distinguent par une prédilection des massacreurs pour l'arme blanche et les mutilations rituelles, le peu de réactivité et la mollesse des autorités, représentants en mission compris (treize égorgeurs sont arrêtés à Marseille, mais relâchés deux jours plus tard)[9].

Exploitant réactions paysannes, vengeances populaires et actions contre-révolutionnaires, qui créent un climat de violence, des chefs contre-révolutionnaires - Saint-Christol, Arnaud de Lestang[10], Duclaux de Bésignan[11], l'ardéchois Dominique Allier[12] - recrutent parmi les jeunes gens mécontents, les anciens fédéralistes, les déserteurs et les criminels, dans un esprit de clientélisme. À Lyon, l'agent anglais Wickham, installé en Suisse, établit dans la ville une agence de propagande qui recrute des contre-révolutionnaires, comme Imbert-Colomès ou le « marquis » de Bésignan[13], et prépare une nouvelle insurrection avec Précy. Les détachements royalistes des Compagnies de Jéhu (ou de Jésus) et du Soleil, pourchassent et massacrent jacobins, républicains, prêtres constitutionnels, protestants (pour des raisons socio-économiques et politiques autant que religieuses), détenus politiques des prisons, à Lons-le-Saunier, Bourg, Lyon, Saint-Étienne, Aix, Nîmes, Marseille, Toulon, Tarascon, etc., généralement avec la complicité des autorités municipales et départementales, quand ce n'est pas des représentants en mission, qui s'appuient sur les royalistes dans leur lutte contre les Jacobins.

D'autres bandes sont dénoncées, qu'il s'agisse des « Triqueurs », du « Vibou » ou d'un groupe de gardes nationaux « chouans » dans le Gard regroupant nobles émigrés et « éléments populaires ». Grâce à des listes de dénonciation, elles s'attaquent aux anciens agents de l'administration et aux correspondants des sociétés populaires. Il semble que ces bandes étaient assez centralisées, le centre principal de coordination étant Lyon.

En prenant en compte le fait que les poursuites contre les auteurs des massacres étaient assez molles et les victimes parfois difficiles à identifier, on considère que 3 % des massacreurs étaient nobles, 14 % des notables et les maires des bourgs, 12 % des négociants et des professions libérales, 44 % des artisans et des boutiquiers. Par ailleurs, les paysans étaient nombreux dans les massacres commis sur les routes. De leur côté, les victimes, appartiennent dans l'ensemble à une couche plus populaire de la société - « artisans et laboureurs » à Tarascon, sans-culottes marseillais, ouvriers de l'arsenal de Toulon - et paient leur engagement révolutionnaires - 42 % sont des soldats, gendarmes, volontaires ou requis, 34 % d'anciens administrateurs et cadres jacobins, 12 % des prêtres constitutionnels et/ou abdicataires, comme le curé de Barbentane, jeté dans la Durance pieds et poings liés[14].

La Terreur blanche a lieu essentiellement dans la vallée du Rhône et le Midi de la France[5]. D'autres bastions fédéralistes comme la Normandie ou Bordeaux ignorent, au contraire, ce phénomène. Cette localisation s'explique par de grands antagonismes socio-politiques à Toulon et à Lyon, où ils opposent les fabricants en soie et les canuts. Dans la Basse-Provence occidentale et le Comtat-Venaissin — zone qualifiée de « Vendée provençale » — des clans opposés se forment dès 1790, se radicalisant en 1793[14].

L'effondrement des structures du pouvoir jacobin et la faiblesse des autorités thermidoriennes laissent une bonne place aux modérés, voire aux royalistes. Face aux partisans locaux de la cause royaliste — muscadins, clergé réfractaire et parents des personnes exécutées depuis 1793 — le gros des troupes royalistes est constitué, à Lyon, de nobles, de prêtres ou d'aventuriers étrangers à la ville, réfugiés ou arrivés clandestinement de l'étranger[15]. Surtout, les journées insurrectionnelles parisiennes font craindre une flambée jacobine. Quand les sans-culottes de Toulon se soulèvent, fin floréal, et marchent sur Marseille pour délivrer les détenus, la peur s'empare des modérés, qui craignent de vivre de nouvelles journées de septembre et organisent une forme de contre-révolution préventive[16].

Outre les crimes politiques, ces massacres relèvent aussi pour une bonne part d'opérations crapuleuses, de revanches entre membres d'une communauté ou d'anciens antagonismes propres au Sud-Est, accablant protestants ou acquéreurs de biens nationaux. Ainsi, les autorités, menacées par la violence populaire de la confession religieuse adverse, n'hésitent pas à la détourner sur les anciens terroristes. Ces violences vont de l'insulte à l'assassinat de prisonniers (une centaine de victimes à Marseille ou à Avignon, une soixantaine à Aix, 47 à Tarascon, 55 entre Orange et Pont-Saint-Esprit, peut-être 2 000 au total), en passant par des attaques personnelles, des pillages, des emprisonnements et des mises à mort individuelles (notamment par lapidation). Publics, ces actes se déroulent devant des spectateurs, dans la tradition des charivaris ou des farandoles[17].

Si les assassinats se prolongent durant tout le Directoire, 1795 représente un summum[14]. La Convention attend le début de messidor (fin juin) pour réagir[9]. Sur 415 meurtres perpétrés de l'an III à l'an V dans les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, le Var et les Basses-Alpes, 66 % le sont en trois mois, de floréal à messidor an III. Après le soulèvement jacobin de Toulon le 28 floréal et l'insurrection du 1er prairial an III, les massacres atteignent un sommet en prairial avec 50 % des massacres provençaux[14].

De la Haute-Loire aux Bouches-du-Rhône, les tueurs traquent les républicains, souvent désignés par un juge de paix ou un aubergiste. Chaque jour et chaque nuit, des jacobins sont assaillis, blessés, voire jetés dans le Rhône.

À Lyon, la Terreur blanche se prolonge, avec son cortège de violences, d'assassinats collectifs d'anciens responsables terroristes lyonnais et d'éliminations de dénonciateurs à la suite de la publication de la Liste générale des dénonciateurs et des dénoncés de la ville de Lyon en , jusqu'à la mise en état de siège de la ville en [15].

À Saint-Étienne, après la libération de nombreux suspects en fructidor an II, parmi lesquels se trouvent de nombreux notables de la ville, ainsi que les épurations successives de la mairie et du directoire du département, qui voient l'arrivée, entre et de personnalités compromises dans la subversion royaliste, la chasse aux Jacobins est lancée dès . Le 12 et , encore, des muscadins, armés jusqu'aux dents, font régner la terreur dans les rues de la ville et, faisant irruption dans le cabaret Verrier, point de rencontres de Jacobins, tuent trois personnes, blessent mortellement un officier municipal, Mory, et manquent d'en tuer un autre. Le 12 nivôse an VI, le maire, Jean-Baptiste Bonnaud, est frappé à la tête vers huit heures du soir par deux individus, deux jours après avoir envoyé la police perquisitionner dans la maison de l'entrepreneur Jovin, où un prêtre réfractaire avait installé une chapelle clandestine. Le gouvernement finit par mettre la ville en état de siège le , et celui-ci doit être maintenu jusqu'au [18].

Chronologie

- - Lyon. Joseph Fernex, juge de la Commission révolutionnaire en prison depuis Thermidor, est massacré et jeté dans le Rhône par une foule de « réacteurs », en plein jour. Début de la Terreur blanche à Lyon, menée par une société secrète, les Compagnons de Jéhu, ou de Jésus.

- - Ain. Six terroristes, que l'on conduisait à Lons-le-Saunier, sont massacrés à une demi-lieue de la ville.

- - Lyon. Rafle antijacobine. Visites domiciliaires et perquisitions au domicile des Jacobins ordonnées par le représentant en mission Boisset, en application des mesures de désarmement prises par le comité de sûreté générale, une grande partie des « suspects » sont relâchés.

- . La Terreur blanche s'abat sur le pays. Les journées de Germinal lui ont donné un regain de vigueur en brisant les derniers velléités de la résistance des sans-culottes. Dans la vallée du Rhône et dans tout le Sud-Est, on assiste à des tueries. Là, on rend publiques des listes de citoyens connus pour leur républicanisme, afin de les désigner à la vindicte populaire. Selon la rumeur, les royalistes seraient groupés en organisations secrètes, la compagnie du Soleil à Marseille ou les compagnons de Jéhu à Lyon. Ailleurs, la répression est moins terrible. Elle se traduit plutôt par un harcèlement incessant. Représentants en mission, administrateurs de districts, membres des tribunaux révolutionnaires et des comités de surveillance font l'objet de poursuites judiciaires engagées sur la foi de dénonciations. Dans toutes les villes, des Muscadins se distinguent par leurs agissements, qui laissent les autorités locales indifférentes.

- - Roanne. Plusieurs milliers d'émeutiers envahissent les prisons de la ville et égorgent plus de 100 Jacobins de la Loire et du Rhône qui y sont détenus[15], dont le comédien Antoine Dorfeuille, ex-président du Tribunal révolutionnaire.

- - Drillon, ancien membre du comité de surveillance de Saint-Étienne, est tué d'un coup de pistolet dans la rue de Lyon[18].

- - Saint-Étienne. L'ancien maire jacobin Johannot est abattu rue des Fossés dans des circonstances obscures par des membres de la Compagnie de Jéhu[18].

- - Aix-en-Provence. Alors qu'on instruit le procès des insurgés marseillais de , la prison est envahie et 40 détenus sabrés[14].

- - Var. Les Jacobins de Toulon s'emparent de la ville qu'ils vont contrôler jusqu'au 23.

- Dans la nuit du 24 au , à Tarascon, après l'incarcération au château de Tarascon, le 23 mai, de plus de 100 personnes suspectes de sympathie pour les « rebelles » toulonnais, 24 sont égorgées et jetées dans le Rhône[14].

- - Saint-Étienne. Robert dit la Guille est arrêté et « traité inhumainement dans la rue du Chambon » avant d'être massacré par des membres de la compagnie de Jéhu. Le même soir, 200 à 300 individus, munis d'un ordre de Jean-François Courbon de Montviol ordonnant le transfert des prisonniers à Feurs, prennent d'assaut la prison Sainte-Marie, enfoncent la porte, barricadée par les détenus, « instruits qu'on devait venir cette nuit pour les assassiner », massacrent Ducros, originaire de Jonzieux, qui résiste à l'aide d'un petit couteau, à coups de pistolets, de sabres et de baïonnettes et emmènent les autres. Quelques-uns parviennent à s'échapper grâce à des complicités. Les autres sont emmenés au Treuil, où on les abat à bout pourtant, avant de les achever à l'arme blanche. Un charbonnier de Saint-Chamond, Escomel, survit miraculeusement[18].

- - Marseille. Des « jeunes gens » armés de sabres et d'un canon à mitraille tuent 107 prisonniers jacobins, anciens insurgés de Toulon ou révolutionnaires marseillais, au fort Saint-Jean. Le représentant en mission Cadroy fait tout son possible pour ralentir l'intervention de la garde nationale[14].

- - Aubagne. Assassinat de Jean-Baptiste Domergue, ancien maire de la ville.

- - Paris. À la Convention, Marie-Joseph Chénier dénonce la Terreur blanche qui ravage Lyon et le midi de la France et déclare: « C'est à Lyon qu'est le fil électrique qui menace d'embraser le Midi[14]. »

- - Avignon. Les membres du tribunal révolutionnaire d'Orange sont massacrés, et leurs corps jetés dans le Rhône.

- - Avignon. Vengeance contre le tribunal d'Orange. Un greffier du tribunal, unique survivant du massacre du 27 juin, un complément d'information ayant été demandé, est condamné à vingt ans de fers et six heures d'exposition. Mais, menacé d'être massacré par la foule lors de l'exposition, il obtient des juges que l'exposition soit commuée en quatre ans de fers supplémentaires.

- - Aix-en-Provence. Les compagnons du Soleil massacrent quinze terroristes.

- - Avignon. À la suite d'une altercation avec des soldats, la garde nationale locale, en grande partie royaliste, se soulève et oblige le représentant Boursault et la garnison à quitter la ville.

- . Réintégration dans l'armée des officiers jacobins destitués.

- . Décret de la Convention arrêtant les poursuites contre les Montagnards.

- - Marseille. Envoyé par la Convention au mois d'octobre, Fréron arrive dans la ville, où il est chargé d'arrêter les massacreurs royalistes. Il décide de destituer la municipalité et d'épurer les autorités départementales[19].

Terreur blanche et royalisme

Rapidement, les représentants en mission thermidoriens et anti-jacobins attribuent la responsabilité des massacres aux royalistes[4]. Les représentants Goupilleau de Montaigu et Fréron évoquent notamment une « réaction royale »[4]. Cependant ces accusations sont remises en question par les historiens.

En 2011, l'historien Stephen Clay s'interroge à ce sujet : « Dans quelle mesure la « Réaction » ou Terreur blanche était-elle royaliste dans sa nature ou son intention? La réponse n'est pas simple. Une grande partie de la difficulté vient du langage politique contemporain. Les Jacobins appliquaient le mot « royaliste » à leurs adversaires politiques d'une manière générale, sans qu'il désigne nécessairement un programme politique. La même ambiguïté pouvait se retrouver pour les dénominations « contre-révolutionnaire » et « aristocrate », sans parler du mot « républicain » lui-même. Si certains auteurs des violences commises pendant la « Réaction » purent être motivés par des convictions royalistes, il n'en demeure pas moins que le sentiment qui a dominé et inspiré les violences fut la vengeance »[5].

En 2012, l'historien Jean-Clément Martin écrit que « les raisons expliquant la Terreur blanche sont manifestement moins liées à des convictions idéologiques qu'à un empilement de mécontentements au sein de populations divisées en elles. Ont joué ainsi le rejet des mesures terroristes dans des régions où même les révolutionnaires « modérés » et girondins ont payé de lourds tributs à la radicalisation. [...] La Terreur blanche est moins liée aux interventions des émigrés et des contre-révolutionnaires qu'aux ressentiments locaux. Si la présence de troupes « blanches » en Auvergne, de bandes de muscadins et des compagnies de Jésus à Lyon, des compagnies du soleil dans le reste de la vallée du Rhône est avérée, et si ces hommes ont joué incontestablement un rôle dans les manifestations de violence, ils n'ont pas réussi à rallier à eux l'ensemble des opposants au « terrorisme », plus conservateurs que contre-révolutionnaires. Ils ne sont en définitive d'aucun parti, ne souhaitent pas revenir à l'Ancien Régime ; on comprend qu'ils se rallieront ensuite sans difficulté à l'Empire. [...] La Terreur blanche n'a vraiment rien à voir avec l'Ouest des fiefs vendéens et chouans, dans lesquels les doctines royalistes sont expressément mises en œuvres »[3].

En 2021, l'historienne Annie Jourdan écrit que « les historiens s'accordent aujourd'hui pour y lire des actions vengeresses qui n'ont quasiment rien à voir avec le royalisme. Ils s'accordent aussi pour dire que victimes et bourreaux se connaissaient pour la plupart. [...] Bien souvent, il s'agit de représailles, visant des hommes qui ont été actifs dans les sections, les clubs, et, surtout, dans les comités ou armées révolutionnaires. Les bourreaux, ce sont, pour nombre d'entre eux , les victimes de l'an II, leurs familles ou leurs amis »[4].

Coup d'arrêt au royalisme

%252C_French_revolutionary_(small).jpg.webp)

gravure de François Bonneville, fin du XVIIIe siècle.

Après le débarquement manqué des émigrés à Quiberon en juin-, et l'échec de l'insurrection royaliste du 13 vendémiaire an IV (), la Convention prend conscience de la menace royaliste et réagit en envoyant Fréron, qui réprime partiellement la Terreur blanche à la fin de 1795, avant son rappel, en .

À partir de ce moment, les modérés de la Convention thermidorienne cherchent à retrouver l'union de tous les républicains contre la menace royaliste. Le 24 juin, déjà, les Lyonnais sont sommés de rendre leurs armes, de chasser les étrangers et de livrer émigrés et assassins. Menacée par l'arrivée de 12 000 hommes sous les ordres de Kellermann, la ville finit par se soumettre. Les officiers jacobins destitués sont réintégrés dans l'armée (notamment Jean Antoine Rossignol, mais aussi Napoléon Bonaparte, dont l'action lors de l'insurrection de Vendémiaire relance la carrière), les poursuites contre les Montagnards sont interrompues, par le décret du 13 octobre ; une amnistie générale « pour les faits proprement relatifs à la Révolution » (dont sont exclus les émigrés, les déportés, les accusés de vendémiaire, ainsi que les faussaires) est votée le . Le club du Panthéon, composé d'anciens terroristes et de Jacobins inconditionnels, tous issus de la petite bourgeoisie, ouvre ses portes le 6 novembre. Toutefois, les succès de la gauche inquiètent le nouveau gouvernement, où figure le modéré Carnot, et une nouvelle politique antijacobine est menée à partir de , notamment avec la découverte de la conjuration des Égaux, en . De fait, entre 1795 et 1799, le Directoire ne cessera d'osciller entre une lutte contre les royalistes et les jacobins.

Bilan humain

Le bilan humain de la Terreur blanche a fait l'objet d'estimations très divergentes. En 2011, l'historien Stephen Clay indique que les estimations vont de 3 000 morts, jusqu'au chiffre, « improbable », de 40 000[5]. En 2012, l'historien Jean-Clément Martin estime que sans doute plus de 2 000 personnes ont été tuées[3]. En 2021, l'historienne Annie Jourdan donne également un bilan de 2 000 morts[4].

Notes et références

- Marcel Roux, Collection De Vinck : inventaire analytique. Un siècle d'histoire de France par l'estampe, 1770-1871, t. IV : Napoléon et son temps (Directoire, Consulat, Empire), Paris, Bibliothèque nationale, Département des estampes, (1re éd. 1929), IX-754 p. (lire en ligne), p. 82-83.

- Marcel Roux, Collection De Vinck : inventaire analytique. Un siècle d'histoire de France par l'estampe, 1770-1871, t. IV : Napoléon et son temps (Directoire, Consulat, Empire), Paris, Bibliothèque nationale, Département des estampes, (1re éd. 1929), IX-754 p. (lire en ligne), p. 82-83.

- Martin 2012, p. 484-487.

- Jourdan 2021, p. 308-313.

- Clay 2011, p. 489-491.

- Triomphe 2011, p. 491-493.

- Françoise Brunel, « Terreur blanche », dans Albert Soboul (dir.), in: Dictionnaire historique de la Révolution française, Paris, PUF, 1989.

- Georges Clemenceau (29 janvier 1891) site de l'Assemblée nationale, consulté le 5 octobre 2020.

- Michel Biard, Philippe Bourdin et Silvia Marzagalli, Révolution, Consulat, Empire (1789-1815), Paris, Belin, , p. 130-137.

- Gabriel-Marie-Laurent Arnaud de Lestang, connu sous le nom de « marquis de Lestang », né à Saint-Paul-Trois-Châteaux le , il se met en à la tête d'une détachement royaliste, avec son intendant Job Aymé, dans les environs de Montélimar. Capturé, il est jugé à Avignon par un conseil de guerre, qui le condamne à mort, et fusillé à Avignon le . Voir Adolphe de Coston, Histoire de Montélimar et des familles principales qui ont habité cette ville, Éditions du Palais royal, 1973, tome IV, p. 329 (ISBN 2-7777-0031-1).

- Pierre-Charles-Joseph-Marie Duclaux de Bésignan, né le à Mirabel-aux-Baronnies (Drôme), mort en émigration en 1806, il lève une bande dans les montagnes du Forez.

- Daniel Martin, L'Identité de l'Auvergne, Éditions Créer, 2002, 717 pages, p. 324 (ISBN 2-909797-70-8).

- Adolphe Rochas, Biographie du Dauphiné, contenant l'histoire des hommes nés dans cette province, Paris, charavay, 1856, tome 1, p. 335

- Françoise Brunel, « Terreur blanche », dans Albert Soboul (dir.), Dictionnaire historique de la Révolution française, Paris, PUF, 1989 (rééd. Quadrige, 2005), p. 1025-1026.

- Michel Vergé-Franceschi, Jean-Pierre Poussou, Ruptures de la fin du XVIIIe siècle, Presses Paris Sorbonne, p. 92-93.

- Denis Woronoff, La République bourgeoise de Thermidor à Brumaire, 1794-1799, Le Seuil, collection Points, 2004, p. 34-35

- Voir :

- Jean-Clément Martin, Contre-Révolution, Révolution et Nation en France. 1789-1799

- Jean-Paul Bertaud, Initiation à la Révolution française

- Denis Woronoff, La République bourgeoise de Thermidor à Brumaire

- Gérard Thermeau, Saint-Étienne et son agglomération: à l'aube de la révolution industrielle, université de Saint-Étienne, 2002, 446 pages, p. 37-42 (ISBN 2-86272-218-9).

- Chronologie de la Révolution française: 1795, tiré de Jean Favier (dir.), Chronique de la Révolution française, Larousse, 1988, 704 pages.

Sources primaires

- Sur la Terreur blanche de 1795

- Mémoire historique sur la réaction royale, et sur les massacres du midi / par le citoyen Fréron, avec les pièces justificatives et augm. d'éclaircissemens et documents historiques Mémoire de Fréron à son retour de mission dans le Midi en 1796.

- Rapport fait à la Convention nationale, au nom des comités de salut public et de sûreté générale, par Marie-Joseph Chénier, député du département de Seine et Oise, dans la séance du 6 messidor, an III Rapport imprimé par ordre de la Convention, 1795.

- Défends ta queue, par l'auteur de La queue de Robespierre / (signé : Felhémési) Pamphlet du royaliste Méhée de la Touche.

- Rendez-moi ma queue, ou Lettre à Sartine Thuriot, sur une violation de la liberté de la presse et des droits de l'homme : par l'auteur de La Queue de Robespierre / (signé : Felhémési) Pamphlet du royaliste Méhée de la Touche.

- Le chanteur parisien. Recueil des chansons de L.-A. Pitou, avec un Almanach-tablette des grands évènements depuis 1787 jusqu'à 1808 par Louis-Ange Pitou.

- Les grandes prouesses des Jacobins, ou Réponse au libelle intitulé, Les Jacobins traités comme ils le méritent Libelle du conventionnel Armand-Benoît-Joseph Guffroy, imprimé à Paris en 1794.

Bibliographie

- Ouvrages

- Alphonse Aulard, Paris, pendant la réaction thermidorienne et sous le Directoire, 5 volumes, 1898-1907.

- Antoine de Baecque et Claude Langlois, La Caricature révolutionnaire et contre-révolutionnaire, 2 volumes, CNRS, 1988.

- Jean-Paul Bertaud, Initiation à la Révolution française, Perrin, 1989.

- Stephen Clay, « Terreur blanche, 1795 », dans Jean-Clément Martin (dir.), Dictionnaire de la contre-révolution : XVIIIe-XXe siècle, Perrin, , 552 p. (ISBN 978-2262033705).

- Jacques Godechot, La contre-révolution, PUF, (1961), 1984.

- Georges Lefebvre, La Révolution française, PUF, (1930), 7e édition, 1989.

- Georges Lefebvre, La France sous le Directoire. 1795-1799, éditions sociales, 1977.

- Annie Jourdan, La Révolution française : Une histoire à repenser, Flammarion, coll. « Champs histoire », , 656 p. (ISBN 978-2080255624).

- Jean-Clément Martin, Violence et Révolution : essai sur la naissance d’un mythe national, Paris, Seuil, coll. « L'univers historique », , 338 p. (ISBN 2-02-043842-9, présentation en ligne), [présentation en ligne].

- Jean-Clément Martin, Contre-Révolution, Révolution et Nation en France. 1789-1799, éditions du Seuil, 1998.

- Jean-Clément Martin, La France en Révolution. 1789-1799, Belin sup, 1990.

- Jean-Clément Martin, Nouvelle histoire de la Révolution française, Perrin, , 636 p. (ISBN 978-2-262-02596-0, présentation en ligne).

- Pierre Triomphe, « Terreur blanche, 1815 », dans Jean-Clément Martin (dir.), Dictionnaire de la contre-révolution : XVIIIe-XXe siècle, Perrin, , 552 p. (ISBN 978-2262033705).

- Michel Vovelle, La Révolution française, Armand Colin, Cursus, 1992.

- Denis Woronoff, Nouvelle histoire de la France contemporaine, t. 3 : La République bourgeoise : de Thermidor à Brumaire, 1794-1799, Paris, Éditions du Seuil, coll. « Points. Histoire » (no 103), (1re éd. 1972), 250 p. (ISBN 2-02-067633-8, présentation en ligne).

- Dictionnaires historiques

- François Furet et Mona Ozouf, Dictionnaire critique de la Révolution française, Flammarion, 1992.

- Françoise Brunel, « Terreur blanche », dans Albert Soboul, Jean-René Suratteau et François Gendron (dir.), Dictionnaire historique de la Révolution française, Paris, Presses universitaires de France, , XLVII-1132 p. (ISBN 2-13-042522-4), p. 1025-1026.

- Colloques

- Philippe Bourdin et Bernard Gainot (dir.), La République directoriale. Actes du colloque de Clermont-Ferrand (22-24 mai 1997), Clermont-Ferrand, Société des études robespierristes / Université Blaise-Pascal, 1998, 2 vol., [présentation en ligne], [présentation en ligne].

- Michel Vovelle (dir.), Le tournant de l'an III : réaction et Terreur blanche dans la France révolutionnaire, Paris, Éditions du Comité des travaux historiques et scientifiques (CTHS), , 610 p. (ISBN 2-7355-0343-7, présentation en ligne).

- Religion, révolution et contre-révolution dans le Midi, Colloque international de Nîmes, 1990.

- Les Résistances à la Révolution, Colloque de Rennes (1985), 1987.

- Articles

- Stephen Clay, « Justice, vengeance et passé révolutionnaire : les crimes de la Terreur blanche », Annales historiques de la Révolution française, n° 350, « Justice, nation et ordre public », octobre-décembre 2007, p. 109-133, lire en ligne.