Saturargues

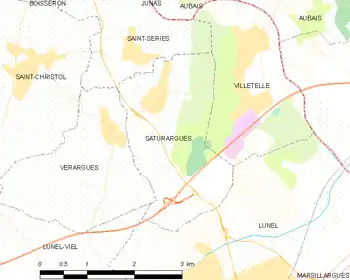

Saturargues est une commune française située dans le nord-est du département de l'Hérault, en région Occitanie.

| Saturargues | |

| |

Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Occitanie |

| Département | Hérault |

| Arrondissement | Montpellier |

| Intercommunalité | Communauté de communes du Pays de Lunel |

| Maire Mandat |

Martine Dubayle Calbano 2020-2026 |

| Code postal | 34400 |

| Code commune | 34294 |

| Démographie | |

| Gentilé | Saturarguois |

| Population municipale |

1 022 hab. (2020 |

| Densité | 171 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 43° 43′ 24″ nord, 4° 06′ 51″ est |

| Altitude | Min. 16 m Max. 68 m |

| Superficie | 5,99 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Montpellier (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Lunel |

| Législatives | Troisième circonscription |

| Localisation | |

Exposée à un climat méditerranéen, elle est drainée par divers petits cours d'eau. La commune possède un patrimoine naturel remarquable : un espace protégé (les « Costières de Nimes ») et une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique.

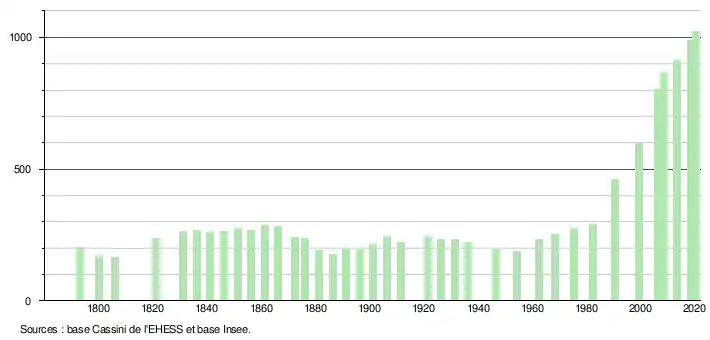

Saturargues est une commune rurale qui compte 1 022 habitants en 2020, après avoir connu une forte hausse de la population depuis 1962. Elle fait partie de l'aire d'attraction de Montpellier. Ses habitants sont appelés les Saturarguois ou Saturarguoises.

Géographie

Saturargues est un village de près de 1 000 habitants[I 1], situé à l'extrême Est du département de l'Hérault, à deux kilomètres de la cluse du fleuve Vidourle et à quatre kilomètres au nord de Lunel.

Depuis le 24 décembre 1993, il fait partie de la Communauté de Communes du pays de Lunel.

Saturargues est construit à flanc de colline, à une altitude moyenne de 35 m., à l’ouest du talweg du Grand Valat (19 m.) et de la colline du Pioch des Garrigues (60 à 66 m. ). Cette dernière est couverte d’un espace boisé classé.

A 4 km au nord de Lunel, il est proche de Saint Sériès au nord (1 km), de Saint Christol Entre-Vignes au nord-ouest (3,7 km) ; enfin de Vérargues Entre-Vignes à l’ouest (1 km) et de Villetelle à l’est (2,5 km), auxquels il est relié par la D110.

Il bénéficie, à 1,5 km, d’une entrée / sortie de l’autoroute A9 (no 27, Lunel), autoroute qui traverse son territoire au sud. Un grand parc de stationnement sécurisé réservé aux poids lourds est présent sur le territoire de la commune.

Il est relié à cette entrée par la D34 qui elle-même contourne le village, ayant été déviée depuis quelques années sur la colline à l’ouest, lui permettant ainsi d’éviter la traversée des villages de Saint Sériès et Saturargues. Vers le nord, cette D 34 devient D6110 en entrant dans le Gard vers Sommières ; laquelle D6110 la relie à Alès ; et au-delà aux Cévennes.

Enfin, le sud de la commune est traversé en tranchée par la nouvelle voie ferrée mixte du contournement ferroviaire de Nîmes et de Montpellier. Elle est contiguë d’une importante carrière d’extraction de matériaux (calcaires), dont la fin d’exploitation a été pensée et est mise progressivement en œuvre dans le respect de l’environnement (plan d’eau d’agrément artificiel aménagé en 2006, parking de 700 places en 2013, amphithéâtre de verdure d’une capacité de 5 000 personnes en 2015, végétalisation progressive avec des espèces locales)[1].

Espaces protégés

La protection réglementaire est le mode d’intervention le plus fort pour préserver des espaces naturels remarquables et leur biodiversité associée[2] - [3].

Un espace protégé est présent sur la commune : les « Costières de Nimes », un terrain acquis (ou assimilé) par un conservatoire d'espaces naturels, d'une superficie de 2 027 ha[4].

Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique

L’inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) a pour objectif de réaliser une couverture des zones les plus intéressantes sur le plan écologique, essentiellement dans la perspective d’améliorer la connaissance du patrimoine naturel national et de fournir aux différents décideurs un outil d’aide à la prise en compte de l’environnement dans l’aménagement du territoire. Une ZNIEFF de type 1[Note 1] est recensée sur la commune[5] : les « garrigues d'Ambrussum » (369 ha), couvrant 3 communes du département[6].

Climat, sol, eau, végétation

Saturargues est inclus dans la zone du climat méditerranéen. Comme le décrivait Emmanuel de Martonne, « ce que le mot évoque pour la plupart, c’est la lumière éclatante tombant d’un ciel qui ne connaît pas les brumes et nuages bas du Nord, la tiédeur des hivers, l’ardeur des étés, les brutalités du mistral »[7]. Et le même de souligner que « rarement, en effet, le climat s’incorpore aussi complètement aux paysages, leur donne une tonalité et une expression aussi caractérisée »[7].

La variante locale de ce climat de type subtropical pour certains auteurs[8], de type tempéré chaud sans hiver pour d’autres[9], donne des hivers doux et lumineux, des étés excessifs, chauds et secs, des printemps brefs et souvent humides, des automnes marqués par la violence des précipitations. Le mistral, très fréquent, peut souffler à tout moment de l’année. Du fait de la barrière cévenole et de l’éloignement du couloir du Lauragais, c'est la zone méditerranéenne du Languedoc la plus imperméable aux influences atlantiques. Les sols sont essentiellement liés aux roches mères, princialement le calcaire et la terra rossa. Encore que des éléments limoneux et organiques existent, notamment dans le vallon du Grand Valat (alluvions fluviatiles quaternaires), dans le secteur entre les Fans et les Tuilères (alluvions anciennes), dans le secteur des Grès (sédiments villafranchiens) et dans la dépression de Fresqualin (alluvions anciennes)[10].

L’eau est rare ; mais des affleurements sont présents en plusieurs endroits, notamment vers le centre du vieux village et sur ses marges (plusieurs puits) ; ce qui peut fournir une explication quant à l’occupation pérenne du site depuis l’antiquité.

La végétation spontanée est essentiellement xérophile, adaptée à l’aridité estivale et au calcaire. Elle est dominée par la garrigue de Chêne Kermès, dans laquelle émergent le Chêne Vert, le Pin d’Alep, et plus rarement l’Oléastre. S’ajoute une strate arbustive avec les Cistes (ciste cotonneux, ciste de Montpellier), les plantes aromatiques xérophiles (Fenouil, Romarin, Thym…) et autres espèces adaptées à la sécheresse (Alaterne, Buis, Chèvrefeuille, Euphorbes, Genévrier, Pistachier, Salsepareille, Valériane…). La strate herbacée est surtout représentée par le Brachypode rameux, l’Iris des garrigues, l’Ornithogale en ombelle, et plus rarement l'Aphyllanthe et quelques Asphodèles au printemps.

Du fait de l’extrême inflammabilité de cette végétation spontanée et de l’aridité persistante, les risques d’incendies sont extrêmes tous les étés.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat méditerranéen franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[11]. En 2020, la commune ressort du type « climat méditerranéen » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Pour ce type de climat, les hivers sont doux et les étés chauds, avec un ensoleillement important et des vents violents fréquents[12].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 2]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré suivant[11].

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[14] complétée par des études régionales[15] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Gallargues Le Montueux », sur la commune de Gallargues-le-Montueux, mise en service en 1985[16] et qui se trouve à 5 km à vol d'oiseau[17] - [Note 4], où la température moyenne annuelle est de 15,2 °C et la hauteur de précipitations de 704 mm pour la période 1981-2010[18]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Montpellier-Aéroport », sur la commune de Mauguio, mise en service en 1946 et à 15 km[19], la température moyenne annuelle évolue de 14,7 °C pour la période 1971-2000[20], à 15,1 °C pour 1981-2010[21], puis à 15,5 °C pour 1991-2020[22].

Urbanisme

Typologie

Saturargues est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 5] - [23] - [I 2] - [24].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Montpellier, dont elle est une commune de la couronne[Note 6]. Cette aire, qui regroupe 161 communes, est catégorisée dans les aires de 700 000 habitants ou plus (hors Paris)[I 3] - [I 4].

L'habitat s'est adapté, au fil du temps. Le cœur du village, centre ancien s'est restauré, tandis que quelques petits lotissements développaient les habitations surtout au nord et à l'ouest de celui-ci. En s'arrondissant, l'urbanisation a préservé en son centre, des espaces de vie : une esplanade moderne et spacieuse et une grande salle polyvalente pour les activités associatives.

Le centre ancien, sur une superficie d’environ 1,5 hectare rassemble les plus anciennes constructions entre l’église du XIIe siècle et le “château”, bâtiment complexe du XVIIe siècle. Ces anciennes constructions sont agglomérées de façon irrégulière autour de rues étroites et possèdent quelques trésors architecturaux, relevant tous du domaine privé.

En 1950, la carte topographique, comme la photographie aérienne montrent que ce centre ancien est resté pratiquement en l’état depuis la Carte d’État-Major du milieu du XIXe siècle.

Ce n’est que dans la fin des années 1980 que le village se développe avec une succession de zones pavillonnaires ; d’abord lentement dans la période 1985-2003, puis de façon plus rapide ensuite. La limitation administrative régionale des possibilités de bâtir des constructions nouvelles n’apporte qu’un ralentissement peu significatif. Parallèlement, le centre ancien est restauré et rénové par des initiatives individuelles qui aboutissent à un ensemble de qualité, encore que disparate.

La vue aérienne permet de distinguer assez nettement les périodes d’urbanisation, la taille des parcelles construites étant relativement indicative de celles-ci.

D’abord, globalement entre 1985 et 2000, l’expansion pavillonnaire s’effectue essentiellement au nord, le long du chemin des Oliviers et du chemin du Vidourle, et de façon moindre au sud, autour de la D110 ; les parcelles sont encore relativement importantes.

Puis une seconde phase pavillonnaire, globalement entre 2000 et 2015, tend à développer le quart nord-ouest, vers et autour de la D34, devenue Avenue de la mer après le déplacement de celle-ci. Les parcelles, moins grandes, sont encore conséquentes, les pavillons parfois luxueux. S’ajoute un petit quartier de logements sociaux, idéalement placé près du centre actif du village, contre la salle polyvalente Michel Galabru, qui avait été terminée en 2000.

Plus récemment, depuis 2018, une troisième phase développe le village vers l’ouest, avec un parcellaire plus limité, se limitant actuellement à un seul petit lotissement.

Mis à part le “château” et quelques maisons anciennes, bien peu de bâtiments dépassent deux niveaux : le pavillonnaire est construit de plain-pied ou avec un seul étage ; il représente 88 % des résidences. Cette occupation de l’espace, consommatrice de surfaces importantes, appartient depuis le début du XXIe siècle à un passé révolu, la forte pression démographique sur la région amenant à des constructions plus économes en terme global de superficie bâtie.

En 2016, le parc immobilier représentait 408 habitations, dont 92,0 % de résidences principales, 2,5 % de résidences secondaires et 5,5 % des logements vacants ; 74,9 % des habitants sont propriétaires[I 5].

L’implantation d’un nouveau lotissement depuis cette date a modifié ces données.

Le parc immobilier est globalement de qualité, avec un prix moyen du mètre carré de 2 392 € (entre 1 683 et 2 883 €) pour les maisons, de 1 751 € pour les appartements (entre 1 232 et 2 110 €). Ces prix sont globalement stables, avec une hausse globale estimée à + 3,1 % sur les dix dernières années[25]

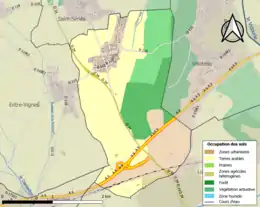

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (47,4 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (55,6 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : cultures permanentes (46,5 %), forêts (13,7 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (12,7 %), mines, décharges et chantiers (11,3 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (8,6 %), zones urbanisées (6,3 %), zones agricoles hétérogènes (0,9 %)[26].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Saturargues est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations, feux de forêts et séisme (sismicité faible). Il est également exposé à un risque technologique, le transport de matières dangereuses[27]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[28].

Risques naturels

Certaines parties du territoire communal sont susceptibles d’être affectées par le risque d’inondation par débordement de cours d'eau, notamment La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 2002 et 2021[29] - [27].

Saturargues est exposée au risque de feu de forêt. Un plan départemental de protection des forêts contre les incendies (PDPFCI) a été approuvé en juin 2013 et court jusqu'en 2022, où il doit être renouvelé. Les mesures individuelles de prévention contre les incendies sont précisées par deux arrêtés préfectoraux et s’appliquent dans les zones exposées aux incendies de forêt et à moins de 200 mètres de celles-ci. L’arrêté du réglemente l'emploi du feu en interdisant notamment d’apporter du feu, de fumer et de jeter des mégots de cigarette dans les espaces sensibles et sur les voies qui les traversent sous peine de sanctions. L'arrêté du rend le débroussaillement obligatoire, incombant au propriétaire ou ayant droit[Note 7] - [30].

Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. 73,4 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (59,3 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les 356 bâtiments dénombrés sur la commune en 2019, 356 sont en en aléa moyen ou fort, soit 100 %, à comparer aux 85 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM[31] - [Carte 2].

Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune[32].

Risques technologiques

Le risque de transport de matières dangereuses sur la commune est lié à sa traversée par des infrastructures routières ou ferroviaires importantes ou la présence d'une canalisation de transport d'hydrocarbures. Un accident se produisant sur de telles infrastructures est susceptible d’avoir des effets graves sur les biens, les personnes ou l'environnement, selon la nature du matériau transporté. Des dispositions d’urbanisme peuvent être préconisées en conséquence[33].

Toponymie

Le nom de Saturargues vient du latin Saturus Acum, la propriété ou le domaine (acum) donnée aux soldats de l’Empire à la fin de leur long service[34].

Le nom de Saturus est la déformation latine du nom grec Saturoï, qui signifiait « petit démon des champs et des forêts ». C’était peut-être un soldat d’origine grecque enrôlé dans une Légion romaine. Hypothèse probable puisque, vers 45 avant J.-C., Tiberius Néron avait établi dans la colonie romaine d’Arles des vétérans de la 6e Légion, la Legio 6 Ferrata, laquelle avait auparavant été stationnée en Illyrie et participé à la bataille de Dyrrachium. Des tessons d’origine grecque découverts localement corroboreraient cette potentialité. S’ajoute la présence de très nombreuses dalles taillées, souvent utilisées en clôture des parcelles, dont les mesures correspondent aux mesures romaines : environ 74 cm x 45 cm x 18 cm[35].

Histoire

Antiquité

Son ancienneté est attestée par son nom, d'origine romaine. D'ailleurs la Via Domitia (Voie Domitienne), voie romaine, traverse la commune au sud de son territoire, et conduit les randonneurs empruntant le GR 653, du pont romain et de l'oppidum d'Ambrussum vers Montpellier.

Moyen Âge

Au Moyen Âge, la paroisse de Saturargues fait partie de la baronnie de Lunel[36]. Son église, citée en 1119 dans la bulle du pape Calixte II, a été restaurée en 1986, ce qui a permis de mettre au jour le plus riche décor intérieur des établissements clunisiens en Bas-Languedoc.

Renaissance

Nous n’avons à ce jour aucune indication quant à l’histoire du village dans cette période. Il est cependant probable que son économie s’améliora avec un accroissement de la demande en soie et en vin. Pourraient corroborer cette hypothèse des éléments architecturaux existant encore dans quelques maisons du vieux village et dans le “château”.

Époque moderne

Si Saturargues n’est pas nommément cité en 1599[37] et 1600[38] par Olivier de Serres, ni comme terroir producteur de soie, ni comme terroir producteur de vin de muscat, il est certain que les nombreux mûriers qui subsistent encore, comme les plantations de panses muscades[39] ne laissent aucun doute sur la présence de ces deux productions.

En 1703, Saturargues village catholique et royaliste a été attaqué par les camisards et soixante de ses habitants furent massacrés (plaque commémorative devant l'église). La liste fut établie par l'abbé Rouquette, lequel attribue ce massacre, de façon « très probable » à « Cavalier », rappelle qu'une « enquête fur ordonnée par Lamoignon », que le procès-verbal fut dressé par « le juge Reboul »[40].

Le village de Saturargues est présent sur la Carte de Cassini, la première carte fiable du royaume de France, établie entre 1756 et 1793. Il était entouré de vignes, d’oliveraies, de champs et de pâturages pour les ovins. Sur la crête entre Saturargues et Vérargues passait la voie de communication sud - nord qui montait de Lunel vers Sommières et les Cévennes.

Période contemporaine

Saturargues compte 202 habitants en 1793, lorsque le premier recensement fiable est effectué.

Le village de Saturargues est présent sur la Carte d’État-Major, au milieu du XIXe siècle ; seul le centre ancien (actuel) apparaît, cerné de quelques bâtiments agricoles, à l’est de la « Route départementale No 3 d’Alais ».

Sa démographie, au XIXe siècle varie à la hausse comme à la baisse en lien étroit avec les fluctuations économiques.

Car Saturargues s’enrichit par sa viticulture lorsque, après 1853, le chemin de fer lui permet d’expédier son vin de Lunel à Paris : sa population augmente alors et les bergeries deviennent des caves. Saturargues s’appauvrit lorsque surviennent les crises de l’oïdium (1850) et du phylloxéra (1863), puis du mildiou après 1878 : sa population diminue.

En dépit de ses horreurs et de ses héros dont la mémoire demeure sur son monument aux morts, la Grande Guerre a peu d’impact réel : 223 habitants en 1911, 245 en 1921, une augmentation en lien direct avec la production intensive de vin et d’alcool destinés aux soldats du Front. Le village se dépeuple ensuite, alors que croît l’attractivité de Lunel, où s’implante un secteur secondaire non négligeable ; après la Seconde guerre mondiale, il y a bien peu de monde à Saturargues : 197 habitants en 1946.

La population s’accroît ensuite ; lentement d’abord en lien avec la fin de la guerre d’Algérie et l’installation de quelques rapatriés ; puis très rapidement lorsque s’ouvre la sortie de l’autoroute A9. Le village, devenu très attractif, n’est alors qu’à peine plus de 15 minutes des entrées de Montpellier ou Nîmes, qu’à 20 minutes environ de La Grande Motte.

Cette proximité relationnelle des grandes agglomérations et du littoral, le calme de ses rues et de ses grands espaces, fait de Saturargues, un lieu privilégié, recherché, apprécié.

Politique et administration

Tendances politiques et résultats

Administration municipale

La commune ayant moins de 1 500 habitants, lors des dernières élections municipales de 2014, le conseil municipal compte 15 membres, dont le maire[41].

Liste des maires

Rattachements administratifs et électoraux

Canton : Lunel ; circonscription : Montpellier 3e.

Population et société

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[42]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2008[43].

En 2020, la commune comptait 1 022 habitants[Note 8], en augmentation de 10,61 % par rapport à 2014 (Hérault : +7,37 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Enseignement

La commune dépend de l'académie de Montpellier. Elle dispose d'une école maternelle. Les élèves poursuivent leurs études dans les écoles primaires des communes voisines de Vérargues, Saint-Sériès, ou Villetelle. À partir du collège, ils se rendent au collège Ambrussum de Lunel[46].

Économie

Revenus

En 2018, la commune compte 394 ménages fiscaux[Note 9], regroupant 1 024 personnes. La médiane du revenu disponible par unité de consommation est de 22 760 €[I 6] (20 330 € dans le département[I 7]).

Emploi

| 2008 | 2013 | 2018 | |

|---|---|---|---|

| Commune[I 8] | 9 % | 9,2 % | 8,9 % |

| Département[I 9] | 10,1 % | 11,9 % | 12 % |

| France entière[I 10] | 8,3 % | 10 % | 10 % |

En 2018, la population âgée de 15 à 64 ans s'élève à 684 personnes, parmi lesquelles on compte 76,3 % d'actifs (67,4 % ayant un emploi et 8,9 % de chômeurs) et 23,7 % d'inactifs[Note 10] - [I 8]. En 2018, le taux de chômage communal (au sens du recensement) des 15-64 ans est inférieur à celui de la France et du département, alors qu'en 2008 il était supérieur à celui de la France.

La commune fait partie de la couronne de l'aire d'attraction de Montpellier, du fait qu'au moins 15 % des actifs travaillent dans le pôle[Carte 3] - [I 11]. Elle compte 89 emplois en 2018, contre 104 en 2013 et 107 en 2008. Le nombre d'actifs ayant un emploi résidant dans la commune est de 468, soit un indicateur de concentration d'emploi de 19 % et un taux d'activité parmi les 15 ans ou plus de 65,5 %[I 12].

Sur ces 468 actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi, 52 travaillent dans la commune, soit 11 % des habitants[I 13]. Pour se rendre au travail, 91,5 % des habitants utilisent un véhicule personnel ou de fonction à quatre roues, 2,4 % les transports en commun, 3 % s'y rendent en deux-roues, à vélo ou à pied et 3,2 % n'ont pas besoin de transport (travail au domicile)[I 14].

Secteurs d'activités

85 établissements[Note 11] sont implantés à Saturargues au . Le tableau ci-dessous en détaille le nombre par secteur d'activité et compare les ratios avec ceux du département[Note 12] - [I 15].

| Secteur d'activité | Commune | Département | |

|---|---|---|---|

| Nombre | % | % | |

| Ensemble | 85 | ||

| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 3 | 3,5 % | (6,7 %) |

| Construction | 22 | 25,9 % | (14,1 %) |

| Commerce de gros et de détail, transports, hébergement et restauration | 17 | 20 % | (28 %) |

| Information et communication | 3 | 3,5 % | (3,3 %) |

| Activités immobilières | 3 | 3,5 % | (5,3 %) |

| Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services administratifs et de soutien | 17 | 20 % | (17,1 %) |

| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 12 | 14,1 % | (14,2 %) |

| Autres activités de services | 8 | 9,4 % | (8,1 %) |

Le secteur de la construction est prépondérant sur la commune puisqu'il représente 25,9 % du nombre total d'établissements de la commune (22 sur les 85 entreprises implantées à Saturargues), contre 14,1 % au niveau départemental[I 16].

Entreprises et commerces

Les quatre entreprises ayant leur siège social sur le territoire communal qui génèrent le plus de chiffre d'affaires en 2020 sont[47] :

- Comptoir Vert, autres commerces de détail spécialisés divers (854 k€)

- BTHR Maconnerie - Baissade THR, travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment (121 k€)

- Estibals Investissements, location de logements (26 k€)

- Audio Light, arts du spectacle vivant (13 k€)

L'activité du village était vouée à l'agriculture et plus particulièrement à la viticulture. Nous sommes, ici, en plein terroir du célèbre muscat de Lunel. Actuellement, il ne reste que cinq ou six familles d'exploitants agricoles et le village, qui est passé en une vingtaine d'années de 300 à près de 1 000 habitants, se compose d'artisans et d'employés ou cadres travaillant à l'extérieur. La présence sur la commune d'un échangeur de l'autoroute A9, facilite d'ailleurs ces déplacements vers Nîmes ou Montpellier situés à 25 km de part et d'autre de celui-ci.

L’agriculture et la viticulture ne concernent plus qu’une minorité de familles, encore que les superficies cultivées soient globalement constantes : les propriétés sont devenues plus grandes. De ce fait, les ressources issues du secteur primaire, même si elles demeurent non négligeables, ne sont plus essentielles. Une pépinière à destination des professionnels de l’agriculture, récemment installée, se rapproche plus par son modèle productif du secteur secondaire, lequel est bien présent, représenté par de nombreux artisans. Le secteur tertiaire est également présent, lié pour l’essentiel à l’accompagnement de la personne et au commerce de proximité. L’essentiel des ressources du village provient du travail effectué hors de celui-ci, les migrations pendulaires marquant son appartenance aux hinterlands des villes voisines : Montpellier, Nîmes, Lunel.

Le secteur du tourisme est quasiment absent, à deux exceptions près, en dépit d’un patrimoine naturel quasi intact, et non exploité, d’un patrimoine historique existant, et non exploité.

Agriculture

La commune est dans le « Soubergues », une petite région agricole occupant le nord-est du département de l'Hérault[48]. En 2020, l'orientation technico-économique de l'agriculture[Note 14] sur la commune est la viticulture[Carte 4]. Neuf exploitations agricoles ayant leur siège dans la commune sont dénombrées lors du recensement agricole de 2020[Note 15] (27 en 1988). La superficie agricole utilisée est de 81 ha[50] - [Carte 5] - [Carte 6].

Revenus de la population et fiscalité

Le niveau de vie médian est de 21 737 € en 2019.

En 2017, Saturargues comprenait 517 foyers fiscaux, dont 222 sont imposés[51].

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- Église de l'Assomption de Notre-Dame, romane, du XIIe siècle.

Héraldique

Par son blason actuel, modifié à la fin du XIXe siècle, l’héraldique de la commune se réfère explicitement à son église : D’azur à une Notre Dame d’or.

Notons que le blason initial, référencé page 300 de l’Armorial général de France, diffère légèrement de la version actuelle : D’azur à une Notre Dame d’or, la senestre sur la poitrine[52].

Cette modification de la gestuelle a eu lieu à la fin du XIXe siècle, lorsque les mouvements de mission s’organisèrent et recueillirent des fonds autour de la représentation de Notre Dame d’Afrique, dont la gestuelle identique à celle de Notre Dame du Sourire (initiée par Jean-Baptiste Bouchardon au début du XVIIIe siècle) est reprise scrupuleusement dans la version actuelle du blason de Saturargues. Un calvaire en ex-voto à l’entrée de la commune rappelle d’ailleurs la participation du village à ce mouvement missionnaire de la fin du XIXe siècle.

Si le statut officiel du blason demeure expressément à déterminer, il apparaît comme probable qu’il est lié à la mention de l’église, consacrée à l’Assomption de Notre Dame, donc à l’officialisation de sa reconnaissance par la Bulle papale.

Notons que la commune voisine de Galargues (à 13 km) possède tout à la fois une église dédiée à l’Assomption de Notre Dame et un blason quasi identique à l’ancien blason de Saturargues, D'azur à une Notre-Dame d'argent, la dextre sur la poitrine. Au pied de cette église, une croix de mission est complétée d’une Notre Dame du Sourire, double de Notre Dame d’Afrique, identique à celle présente sur l’actuel blason de Saturargues.

Outre celui-ci, une étude comparative serait à entreprendre à propos de blasons très proches par leur composition basée sur un thème religieux dans des villages voisins comme Campagne (D'azur à saint Martin à cheval donnant la moitié de son manteau à un pauvre, le tout d'argent), Saint Sériès (D'azur à Saint Sériès évêque, habillé pontificalement, la mitre en tête et la crosse en la main senestre, la main dextre levée donnant la bénédiction, le tout d'or), Saint Christol (De gueules à saint Christophe d'argent accompagné en chef de deux croisettes pattées d'or), Vérargues (D’azur à Saint-André brochant sur sa croix, le tout d’or).

|

Blason | D'azur à une Notre-Dame d'or. |

|---|---|---|

| Détails | Le statut officiel du blason reste à déterminer. |

Voir aussi

Bibliographie

- Émile Bousquet, Histoire de Saturargues, Montpellier, éd. Manufacture de la Charité, , 105 p.

- Émile Bousquet, « Les Camisards à Saturargues (1703) », dans Mélanges de littérature et d'histoire religieuses publiés à l'occasion du Jubilé épiscopal de Mgr de Cabrières, Paris, A. Picard,

Fonds d'archives

- Fonds : Archives communales de Saturargues (1508-1965) [4,05 ml]. Cote : 294 EDT. Montpellier : Archives départementales de l'Hérault (présentation en ligne).

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :

- Saturargues sur le site de l'Insee

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Les ZNIEFF de type 1 sont des secteurs d’une superficie en général limitée, caractérisés par la présence d’espèces, d’association d’espèces ou de milieux rares, remarquables, ou caractéristiques du milieu du patrimoine naturel régional ou national.

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[13].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Le débroussaillement s'applique notamment aux abords de constructions, chantiers, travaux ou installations sur une largeur de 50 mètres (selon un principe du droit des assurances, tout propriétaire est tenu d’assurer la protection de ses biens), et de 5 mètres de part et d’autre des voies privées y donnant accès.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Un ménage fiscal est constitué par le regroupement des foyers fiscaux répertoriés dans un même logement. Son existence, une année donnée, tient au fait que coïncident au moins une déclaration indépendante de revenus et l’occupation d’un logement connu à la taxe d’habitation.

- Les inactifs regroupent, au sens de l'Insee, les élèves, les étudiants, les stagiaires non rémunérés, les pré-retraités, les retraités et les autres inactifs.

- L'établissement, au sens de l’Insee, est une unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante de l'unité légale. Il produit des biens ou des services.

- Le champ de ce tableau couvre les activités marchandes hors agriculture.

- Les données relatives à la surface agricole utilisée (SAU) sont localisées à la commune où se situe le lieu principal de production de chaque exploitation. Les chiffres d'une commune doivent donc être interprétés avec prudence, une exploitation pouvant exercer son activité sur plusieurs communes, ou plusieurs départements voire plusieurs régions.

- L'orientation technico-économique est la production dominante de l'exploitation, déterminée selon la contribution de chaque surface ou cheptel à la production brute standard.

- Le recensement agricole est une opération décennale européenne et obligatoire qui a pour objectif d'actualiser les données sur l'agriculture française et de mesurer son poids dans l'agriculture européenne[49].

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

- Agence nationale de la cohésion des territoires, « Carte de la commune dans le zonage des aires d'attraction de villes. », sur l'observatoire des territoires (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte de la spécialisation de la production agricole par commune », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte du nombre d'exploitations et de la surface agricole utilisée (SAU) moyenne par commune », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte de la surface agricole utilisée (SAU) par commune et de la SAU moyenne », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

Site de l'Insee

- 990 en 2017 selon l’Insee (https://www.insee.fr/fr/statistiques/4269674?geo=COM-34294), nombre qui ne tient pas compte du nouveau lotissement installé et habité depuis cette année 2017.

- « Commune rurale - définition » (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », (consulté le ).

- Source : « Comparateur de territoire − Commune de Saturargues (34294) » (consulté le ).

- « REV T1 - Ménages fiscaux de l'année 2018 à Saturargues » (consulté le ).

- « REV T1 - Ménages fiscaux de l'année 2018 dans le Hérault » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 à Saturargues » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans le Hérault » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans la France entière » (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020 », sur site de l'Insee (consulté le ).

- « Emp T5 - Emploi et activité en 2018 à Saturargues » (consulté le ).

- « ACT T4 - Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la commune en 2018 » (consulté le ).

- « ACT G2 - Part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail en 2018 » (consulté le ).

- « DEN T5 - Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2019 à Saturargues » (consulté le ).

- « DEN T5 - Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2019 dans le Hérault » (consulté le ).

Autres sources

- « Du sable, du gravier, des plantes, de l’eau, de la vie », sur carriereslrm.fr (consulté le ).

- « Les espaces protégés. », sur le site de l'INPN (consulté le )

- « Liste des espaces protégés sur la commune », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le )

- « - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Liste des ZNIEFF de la commune de Saturargues », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF les « garrigues d'Ambrussum » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- Emilien de Martonne : Géographie universelle, tome VI, La France, p. 317.

- Philippe Pinchemel, La France, T. 1, p. 111 ;

- Pierre Pédelaborde : Introduction à l’étude scientifique du climat, p. 85.

- F. Rossi et P. Le Strat : Carte géologique harmonisée du département de l’Hérault, Rapport final ; BRGM/RP-5270-FR.

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (oracle) Occitanie », sur occitanie.chambre-agriculture.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Gallargues Le Montueux - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Saturargues et Gallargues-le-Montueux », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Gallargues Le Montueux - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Saturargues et Mauguio », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Montpellier-Aéroport - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Montpellier-Aéroport - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Montpellier-Aéroport - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- Source : https://www.meilleursagents.com

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune de Saturargues », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- « Les risques majeurs dans l'Hérault », sur www.herault.gouv.fr (consulté le ), partie 1 - chapitre Risque inondation.

- « Les risques majeurs dans l'Hérault », sur www.herault.gouv.fr (consulté le ), chapitre Feux de forêts.

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Liste des cavités souterraines localisées sur la commune de Saturargues », sur http://www.georisques.gouv.fr/ (consulté le )

- « Les risques majeurs dans l'Hérault », sur www.herault.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque transport de matières dangereuses.

- Sources : Rostaing, Charles, Les noms de lieux, Presses Universitaires de France, 1969 ; Rey, Alain, Dictionnaire étymologique de la langue française, Le Robert, 2019.

- Dimensions qui correspondent respectivement au “Pas” (Gradus), à la “Coudée” (Cubitus) et au “Doigt” (Digitus).

- Émilie Scripiec, “Lunel (Hérault) et son terroir d’après le compoix de la fin du XIVe siècle”, Archéologie du Midi Médiéval, no 25, 2007, p. 85-103.

- Olivier de Serres, seigneur du Pradel : La cueillete de la soye par la nourriture des Vers qui la font. Echantillô du théâtre d’agriculture, Paris, Jamet Mettayer, “imprimeur ordinaire du Roy”, “le dix huitième jour de février M.D.XCIX”.

- Olivier de Serres, seigneur du Pradel : Théâtre d’Agriculture et mesnage des champs, Paris, Jamet Mettayer, “imprimeur ordinaire du Roy”, 1600.

- Alain Laborieux, Muscats, des vins, des terroirs, une histoire, Éd. Sud Espace, Montpellier, 1997.

- Eléments mis en forme sur son site par Thierry Ducros https://genea30.pagesperso-orange.fr/Documentations_historiques/Thierry/victimes_camisard.htm

- conseillers municipaux depuis 2014

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- éducation

- « Entreprises à Saturargues », sur entreprises.lefigaro.fr (consulté le ).

- « Les régions agricoles (RA), petites régions agricoles(PRA) - Année de référence : 2017 », sur agreste.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- Présentation des premiers résultats du recensement agricole 2020, Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, 10 décembre 2021

- « Fiche de recensement agricole - Exploitations ayant leur siège dans la commune de Saturargues - Données générales », sur recensement-agricole.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- Source : https://www.impots.gouv.fr/portail/statistiques, IRCOM revenus 2017.

- Armorial général de France, dressé, en vertu de l'édit de 1696, par Charles D'Hozier. (1697-1709). XIV Languedoc, I. Source : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k111467n/f303.item#