Legio VI Ferrata

La Legio VI Ferrata (VIe légion « couverte de fer », référence probable à son armure )[N 1] fut une légion romaine recrutée en 52 av. J.-C. par Jules César en Gaule cisalpine.

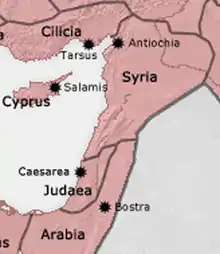

Après avoir participé à la bataille d’Alésia et avoir combattu les Carnutes en Gaule, la légion fut de presque tous les combats qui marquèrent la lutte entre César et Pompée. Après l’assassinat de celui-ci, elle fut reconstituée par Lépide avant de se ranger aux côtés de Marc Antoine et d’être reprise par Octave. Après que celui-ci fut devenu Auguste, elle fut envoyée en Syrie et participa sous les ordres de Tibère à la guerre contre les Parthes visant à faire de l’Arménie un État tampon entre les deux empires. Elle devait retourner sur la frontière avec l’Arménie au cours de la campagne de Corbulo contre les Parthes en 54 et participer à la répression de la révolte juive de 67. Après la chute de Néron, la légion se rangea aux côtés de Vespasien et fut envoyée en Mésie où les Daces avaient traversé le limes danubien et un de ses détachements prit part à la première guerre de Trajan contre ceux-ci. La légion elle-même accompagna Trajan dans ses campagnes contre les Parthes en Arménie, Mésopotamie et Babylonie. Vers 123, elle devait quitter Bosra pour s’établir à Caparcotna en Galilée. Elle devait par la suite rester longtemps en Syrie-Palestine avant d’être transférée vers la Syrie-Phénicie. On sait qu’elle existait encore sous Philippe l’Arabe qui fit frapper des monnaies en son honneur. La légion disparait des sources par la suite et n’est plus mentionnée dans la Notitia Dignitatum datant d’environ 400 dressant une liste des légions en existence.

Comme presque toutes les autres légions recrutées par César, elle avait le taureau comme emblème. On retrouve aussi parfois la louve romaine du Capitole avec les louveteaux Romulus et Remus[1].

Histoire de la légion

Sous la République

Jules César recruta cette légion en Gaule cisalpine en 52 av. J.-C. pour l’aider dans ses campagnes contre les Gaulois. Une de ses premières grandes batailles fut celle d’Alesia contre Vercingétorix. Après avoir passé l’hiver à Châlons-sur-Saône ou Macon, la légion combattit les Carnutes de la Loire inférieure avant d’être envoyée à Orléans[2].

Au cours de la guerre civile entre César et Pompée, la Ferrata fut l’un des plus importants appuis de César dans la lutte pour le pouvoir; extrêmement mobile, elle fut présente à presque toutes les grandes batailles qui marquèrent son accession au pouvoir. À l’été 49 av. J.-C., elle combattit les partisans de Pompée en Espagne lors de la bataille de Ilerda. Stationnée en Illyrie, elle prit part à la bataille de Dyrrhachium dans les premiers mois de 48 av. J.-C. En aout de la même année on la retrouve à la bataille de Pharsale, puis ayant accompagné César à Alexandrie (48/47 av. J.-C.) elle joua un rôle décisif à la bataille de Zela (2 aout 47 av. J.-C.) dans le Pont. Ayant subi de lourdes pertes au cours de ces campagnes, elle fut renvoyée en Italie où César établit ses vétérans à Arles dans la Colonia Iulia Paterna Arelatensium Sextanorum (Colonie ancestrale Julia des légionnaires de la Sixième à Arles). La légion elle-même participa à la bataille de Munda, le 17 mars 45 av. J.-C. Déjà, elle portait le surnom (cognomen) de « ferrata », probablement en raison de son armure[3] - [4].

Après l’assassinat de César, la légion fut reconstituée par Marcus Aemilius Lepidus (Lépide) qui la remit à Marc Antoine en 43 av. J.-C. Après la bataille de Philippes (42 av. J.-C.) où elle combattit Brutus et Cassius, assassins de Jules César, une nouvelle colonie fut fondée pour accueillir ses vétérans à Bénévent en Italie. La légion pour sa part partit pour l’Orient avec Marc Antoine et fut stationnée en Judée après avoir aidé le roi Hérode à s’emparer du trône (37 av. J.-C.). L’année suivante, elle prit part à une campagne contre les Parthes dont l’issue s’avéra désastreuse et les survivants gagnèrent à grand peine l’Arménie. Au cours de la guerre civile qui opposa Marc Antoine à Octave, la VI Ferrata fut envoyée en Grèce où elle ne fut guère active, l’issue des combats se déroulant sur la mer et se terminant par la victoire d’Octave à Actium[5] - [6].

Sous la dynastie julio-claudienne

Après la victoire d’Octave, la légion fut envoyée à Laodicea ad Mare (aujourd’hui Lattaquié) dans la province de Syrie[7] où, avec les légions III Gallica, X Fretensis et XII Fulminata, elle contribua à assurer la sécurité de la région. Ces quatre légions prirent part en 20 av. J.-C. aux campagnes de Tibère chargé par Octave devenu Auguste de faire de l’Arménie un État tampon entre les empires romain et parthe. Effrayés par l'avancée de cette immense armée, les Parthes acceptèrent un compromis en vertu duquel ils restituèrent les insignes et les prisonniers en leur possession depuis la défaite de Crassus lors de la bataille de Carrhes en 53 av. J.-C.[8].

Le gouverneur de Syrie, Publius Quictilius Varus utilisa la Ferrata pour réprimer la rébellion juive de 4 av. J.-C. qui suivit la mort d’Hérode[9]. Dans les années 20, Pacuvius, le légat de la Legio VI Ferrata exerça la charge de gouverneur de Syrie en remplacement de Lucius Aelius Lamia[10]. L’empereur Claude en 45 apr. J.-C. créa la Colonia Claudii Caesaris près de Ptolemais (Akkon) pour y établir les vétérans de ces quatre légions[11] - [12].

En 55, Néron nomma Cnaeus Domitius Corbulo légat de Cappadoce et lui fournit des moyens exceptionnels, incluant les légions III Gallica et VI Ferrata en provenance de l’armée de Syrie, la IV Scythica de Mésie et l’habituel contingent de forces auxiliaires[13]. La ville de Artaxata (aujourd’hui Yerevan) fut prise en 58 suivie de Tigranocerta en 59. Le statu quo rétabli, le roi Tiridate Ier, installé sur le trône par son frère, le roi des Parthes, Vologèse Ier[14], fut remplacé par le proromain Tigranes VI, un petit-fils du roi Hérode[15]. Corbulo laissa 1 000 légionnaires, trois cohortes d'auxiliaires et deux alae de cavaliers (environ 3 à 4 000 hommes) pour soutenir le nouveau monarque, et rentra avec le reste de l'armée en Syrie, dont il avait reçu le gouvernorat (en 60) en récompense de ses succès[16].

En 61, Tigrane envahit l'Adiabène, une importante région du royaume de Parthie[17]. Vologèse se prépara à chasser Tigrane. Corbulo répliqua en envoyant les légions IV Scythica et XII Fulminata en Arménie, pendant qu'il disposait ses trois autres légions (III Gallica, VI Ferrata et XV Apollinaris) pour fortifier la ligne des rives de l'Euphrate, craignant que les Parthes n’envahissent la Syrie. Au même moment, il implora Néron de nommer un légat pour la Cappadoce, avec la responsabilité de conduire la guerre en Arménie[18]. Néron nomma effectivement Lucius Caesennius Paetus, le consul romain de l'année précédente (61), comme nouveau légat avec mission de ramener l'Arménie sous administration directe de Rome. L'armée fut divisée entre lui et Corbulo. Les IV Scythica et XII Fulminata, la V Macedonica nouvellement arrivée et les auxiliaires du Pont, de Galatie et de Cappadoce allant avec Paetus, pendant que Corbulo gardait les III Gallica, VI Ferrata et X Fretensis[19]. La mission de Paetus fut un échec complet et bientôt Corbulo fut remis en charge, parvenant à rétablir la situation et à forcer Tiridates à se rendre à Rome pour y recevoir une deuxième fois sa couronne des mains de Néron[20] - [21].

Après ce nouveau succès, Corbulo renvoya les troupes défaites et humiliées de la IV Scythica et de la XII Fulminata en Syrie, laissant la X Fretensis en garnison en Cappadoce, et prenant la tête des légions de vétérans III Gallica et VI Ferrata à Melitène auxquels se joignirent la V Macedonica, la XV Apollinaris arrivée de Pannonie, ainsi qu'un grand nombre d'auxiliaires, et se prépara en 63 à traverser l’Euphrate. Effrayé devant l’ampleur de cette armée, Tiridate et Vologèse durent négocier la paix[22].

En l'an 67, éclatèrent les révoltes juives en Judée. Corbulo avait alors été écarté par Néron qui voyait en lui un usurpateur potentiel; ce fut Caius Cestius Gallus, gouverneur de Syrie, qui conduisit la Legio XII Fulminata ainsi que des détachements des légions VI Ferrata et III Scythica pour mater la rébellion[11]. Après s’être emparé de Bezetha dont les habitants avaient fui devant lui[23], Cestius Gallus voulut s’attaquer à Jérusalem. Mais il s’avéra incapable de s’emparer de la colline du Temple. Dans sa retraite, il fut écrasé à Beth-Horon par Eleazar ben Simon et perdit la presque totalité de sa légion, soit à peu près 5 300 légionnaires et 480 cavaliers. Ayant dû battre en retraite, il s’enfuit vers Antioche en sacrifiant la plus grande part de son armée et de ses équipements[24]. Néron décida alors de donner à T. Flavius Vespasianus, le futur empereur Vespasien, la mission d'écraser la rébellion juive.

Sous la dynastie flavienne

En 68, Néron fut contraint au suicide. Dans la guerre civile qui s’ensuivit, la Legio VI Ferrata prit le parti de Vespasien, mais ne fut toutefois pas vraiment impliquée dans la guerre, bien qu’elle ait pris part avec les autres légions d’Orient à sa marche sur Rome. Il se peut que Vespasien doutât des qualités militaires de cette légion défaite trois ans plus tôt devant Jérusalem[25]. La majeure partie de la légion, sous les ordres de Gaius Licinius Mucianus fut plutôt envoyée en Mésie où les Daces avaient franchi le Danube exposé aux invasions pendant que les légions marchaient sur Rome. On sait toutefois qu’au moins une unité de la légion entra dans Rome avec Vespasien[26].

La Legio VI Ferrata se sépara de la Legio XII Fulminata à Raphaneia, vers 70[7]. Vers 72/73, sous le commandement du gouverneur de Syrie Lucius Iunius Caesennius Paetus, elle fut stationnée en Commagène, un royaume sur l’Euphrate récemment annexé, et fut basée à Samosata (aujourd’hui Samsat en Turquie)[27]. Des unités des légions XVI Flavia Firma, IIII Scythica, III Gallica et VI Ferrata prirent part à la construction vers 75 de canaux et de ponts autour d’Antioche, partie d’une infrastructure routière qui traversait l’est de la Syrie jusqu’à la mer Rouge via Bostra et Petra[28] - [29] - [30].

Sous la dynastie des Antonins

Sous Trajan (98-117), un détachement de la VI Ferrata prit part à la première guerre contre les Daces et construisit vers 102 un campement près de Sarmizegetusa[31]. Avec la III Cyrenaica, elle prit part à l’annexion du royaume des Nabatéens, frontalier de la Syrie, au nord de la mer Rouge. Elle établit son quartier général à Bosra (ou Bostra, renommée Nova Traiana), capitale du royaume, alors que des détachements étaient postés à Gerasa[32] ainsi qu’à Gadara (aujourd’hui Umm Qais)[33] afin de surveiller la province nouvellement créée de l’Arabie pétrée[34] - [35].

La légion prit part, sous le commandement de son légat Gaius Bruttius Praesens[36], à la guerre de Trajan contre les Parthes en Arménie (114), en Mésopotamie (115) et en Babylonie (116). Toutefois l’empereur s’avéra incapable de conserver ces conquêtes et son successeur, Hadrien (117-138), reconnaissant que la situation était intenable, se résolut en 118 à compléter le retrait que Trajan avait amorcé; à la fin de 117, tout ce qui restait des conquêtes de Trajan était le maintien des prétentions romaines à la protection de l’Arménie et de l’Osroène[37].

Vers 120, la VI Ferrata fut transférée de Bosra en Arabie vers la Judée ayant comme mission de mettre un terme à la révolte de Simon ben Kosiba (132-136)[38] - [39]. Elle y remplaça la Legio II Traiana Fortis à Caparcotna (Kefar ‘Otnay) en Galilée[40]. Elle devait y rester longtemps si bien que l’endroit finit par être connu sous le nom de « Legio » et est encore désigné aujourd’hui comme « Lajjun »[41]. Des détachements furent stationnés près de Tibérias, du mont Hazon, de Tel Shalem, de Kefar Hanayah et en divers autres endroits[42]. Toujours sous Hadrien, des détachements de la X Fretensis, de la II Traiana, de la III Cyrenaica et de la VI Ferrata furent utilisés pour construire l’aqueduc de la Colonia Prima Flavia Augusta Caesariensis près de Césarée maritime[43]. Des vétérans de cette légion semblent avoir été établis à la même période dans la Colonia Aelia Capitolina (Jérusalem)[44]. Entre 2013 et 2015, des fouilles près de Megiddo ont mis au jour un castrum pouvant abriter quelque 5 000 hommes dans un périmètre de 300 m sur 500 m.

Sous Antonin le Pieux (138-161), un détachement de la légion fut brièvement envoyé en Numidie (Algérie et Tunisie modernes) pour y construire une route en 145[45]. Vers 150, le nom du campement de Caparacotna fut modifié pour devenir Legio VI Ferrata Caparcotna[46]. Plus tard, lorsque la guerre éclata entre l’empire et les Parthes, l’empereur Lucius Verus (162-165) utilisa la VI Ferrata en Mésopotamie[47]; il n’est pas impossible qu’elle ait été impliquée dans la prise de Ctésiphon, capitale de l’empire parthe[11].

Pendant la deuxième année des quatre empereurs et sous la dynastie des Sévères

Après l’assassinat de l’empereur Pertinax (193), la VI Ferrata se rangea du côté de Septime Sévère (193-211) au cours de cette deuxième année des quatre empereurs et combattit son rival, Pescennius Niger (193-194). C’est à cette époque qu’elle reçut le surnom de Fidelis Constans (Loyale et constante), mais on ignore dans quelles circonstances ce cognomen lui fut attribué[48]. Selon une hypothèse, la toile de fond aurait été la guerre que se livrèrent Juifs et Samaritains en 195. Le surnom implique que la légion aurait résisté à un siège particulièrement difficile; il est possible que son opposant ait alors été la Legio X Fretensis[11]. Une autre hypothèse veut que la légion se soit mérité ce titre lors de la bataille d’Isos en 194 qui permit à Septime Sévère de triompher de Pescennius Niger ou qu’il s’agisse de la guerre que livra Septime Sévère contre les Parthes en 198/199[49].

À un autre moment impossible à déterminer, la légion se mérita également le surnom de Felix (l’heureuse)[50]. Sous les empereurs Caracalla (211-217) et/ou Élagabal (218-222) la légion porta le nom de Legio VI Ferrata Fidelis Constans Antoniana[N 2]. Après la damnatio memoriae[N 3] d’Élagabal, le surnom de Antoniniana ne fut jamais plus utilisé[51] - [52].

En 215 la légion se trouvait encore en Syrie-Palestine d’où elle fut transférée, peut-être sous Sévère Alexandre (222-235) vers la Syrie-Phénicie[11] - [53].

Dans l’Antiquité tardive

Philippe l’Arabe (244-249) fit frapper des monnaies honorant la légion. Pendant le règne de Dioclétien (284-305) la légion se trouvait à Adrou (près de Petra en Jordanie) où elle bâtit un campement[53].

La Notitia Dignitatum (document datant d’environ 400 qui donnait entre autres la liste des fonctions militaires dans les composantes occidentales et orientales de l’empire) ne faisant pas mention de la VI Ferrata, on peut tenir pour acquis qu’elle n’existait plus à cette époque, soit qu’elle ait été annihilée, dissoute ou réorganisée[54].

Une des hypothèses est que la Legio VI Ferrata faisait partie de l’armée accompagnant l’empereur Valérien lors de la campagne contre les Perses au cours de laquelle l’empereur fut capturé près d’Édesse et de nombreux légionnaires capturés et obligés jusqu’à la fin de leur vie de travailler pour les Sassanides construisant routes et ponts comme ceux de Schuschtar (Band-e Kaisar) et de Bishapur[11].

Notes et références

Notes

- Le nombre (indiqué par un chiffre romain) porté par une légion peut porter à confusion. Sous la république, les légions étaient formées en hiver pour la campagne d’été et dissoutes à la fin de celle-ci; leur numérotation correspondait à leur ordre de formation. Une même légion pouvait ainsi porter un numéro d’ordre différent d’une année à l’autre. Les nombres de I à IV étaient réservés aux légions commandées par les consuls. Sous l’empire, les empereurs numérotèrent à partir de « I » les légions qu’ils levèrent. Toutefois, cet usage souffrit de nombreuses exceptions. Ainsi Auguste lui-même hérita de légions portant déjà un numéro d’ordre qu’elles conservèrent. Vespasien donna aux légions qu’il créa des numéros d’ordre de légions déjà dissoutes. La première légion de Trajan porta le numéro XXX, car 29 légions étaient déjà en existence. Il pouvait donc arriver, à l’époque républicaine, qu’existent simultanément deux légions portant le même numéro d’ordre. C’est pourquoi s’y ajouta un cognomen ou qualificatif indiquant (1) ou bien l’origine des légionnaires (Italica = originaires d’Italie), (2) un peuple vaincu par cette légion (Parthica = victoire sur les Parthes), (3) le nom de l’empereur ou de sa gens (famille ancestrale), soit qu’elle ait été recrutée par cet empereur, soit comme marque de faveur (Galliena, Flavia), (3) une qualité particulière de cette légion (Pia fidelis = loyale et fidèle). Le qualificatif de « Gemina » désignait une légion reconstituée à partir de deux légions ou plus dont les effectifs avaient été réduits au combat (Adkins (1994) pp. 55 et 61).

- Nommé Lucius Septimius Bassianus à sa naissance, Caracalla fut par la suite renommé Marcus Aurelius Antoninus, afin d'être rapproché de la dynastie des Antonins. Élagabal (ou Héliogabal) fut accalamé par les troupes en raison de sa ressemblance avec Caracalla sous le nom de Aurelius Antoninus (Aelius Lampridius, Histoire Auguste, Vie d’Antonin Héliogabale)

- La damnatio memoriae était votée par le Sénat romain à l'encontre d'un personnage politique. Elle consistait par exemple en l'annulation de ses honneurs, l'effacement de son nom des monuments publics, la déclaration de son anniversaire comme jour néfaste ou le renversement de ses statues

Références

Pour les références indiquées « AE » (L’Année épigraphique, Paris, 1888-) et « CIL » (Corpus Inscriptionum Latinarum, Berlin, 1863- ), se référer à Clauss/Slaby dans la bibliographie.

- Lendering (2002) para 17.

- Lendering (2002) para 1.

- Keppie (1998) p. 138.

- Lendering (2002) para 2.

- Lendering (2002) para 2-4.

- Adkins (2004) p. 59.

- Sartre (2005) p. 60

- Auguste, Res Gestae Divi Augusti, 29; Suétone, Vie des douze Césars, « Tibère », 9.

- Lendering (2002)para 6.

- Gebhardt (2002) p. 142.

- Ritterling (1925) col. 1671-1678

- Colonia Claudiio Caesaris (dans) http://www.ancientlibrary.com/gazetteer/006.html.

- Luttwak (1976) p. 105

- Tacite, Annales XII.50-51.

- Lendering (2002) para 8.

- Tacite, Annales XIV.26.

- Tacite, Annales XV.1.

- Goldsworthy (2007), p. 318-319.

- Tacite, Annales XV.6.

- Lendering (2002) para 9.

- Luttwark (1976) p. 107.

- Tacite, Annales, XV.26.

- Flavius Josèph, Guerres contre les Juifs, 2, 18, 9-11.

- Tacite, Histoires, 10, 13.

- Lendering (2002) para 10.

- Tacite, Histoires, III, 46.

- Mitchell (1995) p. 119.

- AE 1983, 927.

- Stoll (2001) p. 237.

- Gebhardt (2002) p. 42.

- AE 1983, 825.

- Chancey (2005) pp. 62-63.

- Isaac (1997) p. 196.

- Bowersock (1998) p. 106.

- Kuhnen (1990) p. 120.

- AE 1950, 66.

- Luttwark (1976) p. 110.

- Kuhnen (1990) p. 121.

- Sartre (2005) pp. 136-137

- Dabrowa (1993) p. 15.

- Kuhnen (1990) p. 360.

- Chancey (2002) p. 59.

- Eck (2008) pp. 25-26.

- Dabrowa (1993) p. 21.

- AE 1951, 278.

- AE 1888, 174, CIL 3, 6814, CIL 3, 6815, CIL 3, 6816.

- Isaac (1997) p. 434.

- CIL 10, 532.

- Smallwood (2001) pp. 487 et 498.

- AE 1910, 68.

- AE 2001, 1968.

- Smallwood (2001) p. 553.

- Lendering (2002) para 15.

- Lendering (2002) para 16.

Voir aussi

Bibliographie

- Sources primaires

- Auguste, Res Gestae Divi Augusti.

- Flavius Josèphe, Guerres juives, 2, 18 et 19.

- Suétone, Vie des douze Césars, Tibère.

- Tacite, Annales, XV 6-9.

- Tacite, Histoires, III, 46.

- Sources secondaires

- (en) Adkins, Lesley. Handbook to Life in Ancient Rome, Sonlight Christian, 2004, (ISBN 0-8160-5026-0).

- (en) Bowersock, Glen. Roman Arabia, Harvard University Press, 1998, (ISBN 978-0-674-77756-9).

- (en) Chancey, Mark A. Greco-Roman culture and the Galilee of Jesus, Cambridge University Press, 2005, (ISBN 978-0-521-84647-9).

- (en) Chancey, Mark A. The myth of a Gentile Galilee, Cambridge University Press, 2002, (ISBN 978-0-521-81487-4).

- (de) Clauss , Manfred/ Anne Kolb / Wolfgang A. Slaby, Epigraphik-Datenbank Clauss / Slaby/EDCS, URL: http://db.edcs.eu/epigr/epi_einzel.php?s_sprache=de&p_belegstelle=AE+1983%2C+00927&r_sortierung=Belegstelle.

- (en) Cotton, H. "The Legio VI Ferrata", (dans) Yann Le Bohec, Les légions de Rome sous le Haut-Empire, Lyon, 2000, pp. 351-357.

- (en) Dabrowa, Edward. Legio X Fretensis. A Prosopographical Study of its Officers (I-III c. A.D.), Steiner, Stuttgart, 1993, (ISBN 978-3-515-05809-4).

- (de) Eck, Werner. Roms Wassermanagement im Osten (dans) Kasseler Universitätsreden 17, 2008, Kassel university press, (ISBN 978-3-89958-409-7).

- (en) Erdkamp, Paul (éd.). A companion to the Roman army, Wiley-Blackwell, 2007, (ISBN 978-1-4051-2153-8).

- (de) Gebhardt, Axel. Imperiale Politik und provinziale Entwicklung, Akademie-Verlag, Berlin, 2002, (ISBN 3-05-003680-X).

- (en) Adrian Goldsworthy, In the name of Rome: The men who won the Roman Empire, Londres, Phoenix, 2007, 3e éd., poche, (ISBN 978-0-7538-1789-6).

- (en) Griffin, Miriam. Seneca: a philosopher in politics, Oxford University Press, 1992, (ISBN 978-0-198-14774-9).

- (en) Isaac, Benjamin H. The Near East under Roman Rule, Reihe: Mnemosyne, bibliotheca classica Batava: Supplementum, Vol. 177, Brill, 1997, (ISBN 90-04-10736-3).

- (en) Kennedy, D.K. "Legio VI Ferrata. The Annexation and Early Garrison of Arabia", (dans) Harvard Studies in Classical Philology 84, 1980,pp. 283-309.

- (en) Kennedy, D.K. & H. Falahat. "Castris Legionis Sextae Ferratae", (dans) Journal of Roman Archaeology 21, 2008, pp. 150-169.

- (en) Keppie, Lawrence. The making of the Roman Army. From Republic to Empire, University of Oklahoma Press, Oklahoma, 1998, (ISBN 978-080613014-9).

- (de) Kuhnen, Hans-Peter. Palästina in griechisch-römischer Zeit, Beck, München, 1990, (ISBN 3-406-32876-8).

- (en) Mitchell, Stephen. Anatolia: Land, Men, and Gods in Asia Minor Vol. I, Oxford University Press, 1995, (ISBN 978-0-198-15029-9).

- Morizot, P. « Vues nouvelles sur l'Aurès antique », CRAI, 1979, pp. 123-2,[en ligne] http://www.persee.fr/doc/crai_0065-0536_1979_num_123_2_13611.

- (en) Parker, Samuel Thomas. The Roman Frontier in Central Jordan. Final Report on the Limes Arabicus Project, 1980-1989, Série: Dumbarton Oaks Studies 40, Harvard University Press, 2006, (ISBN 978-0-884-02298-5).

- Piso, I. "Les légions dans la province de Dacie", (dans) Yann Le Bohec, Les légions de Rome sous le Haut-Empire, Lyon, 2000, pp. 205-225.

- (de) Ritterling, Emil. "Legio (IIII Scythica)". (dans) Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (RE). Vol. XII,2, Stuttgart, 1925, colonnes 1556–1564.

- (de) Ritterling, Emil. "Legio (X Fretensis)" (dans) Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (RE). Vol. XII,2, Stuttgart ,1925, colonnes 1671–1678.

- (en) Sartre. Maurice. The Middle East under the Romans, Harvard University Press, 2005, (ISBN 0-674-01683-1).

- (en) Smallwood, E. Mary. The Jews under Roman rule. From Pompey to Diocletian. A study in political relations, 2e éd., Brill, Leiden ,2001, (ISBN 978-0-391-04155-4), pp. 487 et 498.

- (de) Stoll, Oliver. Römisches Heer und Gesellschaft, Steiner, Stuttgart, 2001, (ISBN 3-515-07817-7).

- (de) Tully, G.D. "The στρατάρχης of Legio VI Ferrata and the Employment of Camp Prefects as Vexillation Commanders" (dans) Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 120, 1998, pp. 226-232.

- (en) Tzori, N. "An Inscription of the Legio VI Ferrata from the Northern Jordan Valley", (dans) Israel Exploration Journal 21, 1971, pp. 53f et sq.

Articles connexes

Liens externes

- (en) Lendering, Jona. « Legio VI Ferrata » dans Livius.org. URL : http://www.livius.org/articles/legion/legio-vi-ferrata/.

- (de) « Legio VI Ferrata » dans Imperium-romanum.com, URL: http://www.imperiumromanum.com/militaer/heer/legionen06_01.htm.