Saint-Girons-en-Béarn

Saint-Girons-en-Béarn (en béarnais Sent-Guironç ou Sén-Guiroûs) est une commune française, située dans le département des Pyrénées-Atlantiques en région Nouvelle-Aquitaine. Son ancienne dénomination est Saint-Girons. Elle prend son nom actuel en juillet 2006 (décret 2006-808 du 7 juillet 2006).

| Saint-Girons en Béarn | |||||

| |||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Nouvelle-Aquitaine | ||||

| Département | Pyrénées-Atlantiques | ||||

| Arrondissement | Pau | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes de Lacq-Orthez | ||||

| Maire Mandat |

Pierre Lafargue 2020-2026 |

||||

| Code postal | 64300 | ||||

| Code commune | 64479 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Saint-Gironnais | ||||

| Population municipale |

166 hab. (2020 |

||||

| Densité | 32 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 43° 33′ 18″ nord, 0° 49′ 47″ ouest | ||||

| Altitude | Min. 76 m Max. 156 m |

||||

| Superficie | 5,20 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Orthez (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton d'Orthez et Terres des Gaves et du Sel | ||||

| Législatives | Troisième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Pyrénées-Atlantiques

Géolocalisation sur la carte : Nouvelle-Aquitaine

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | https://www.saint-girons-en-bearn.com/ | ||||

Géographie

Localisation

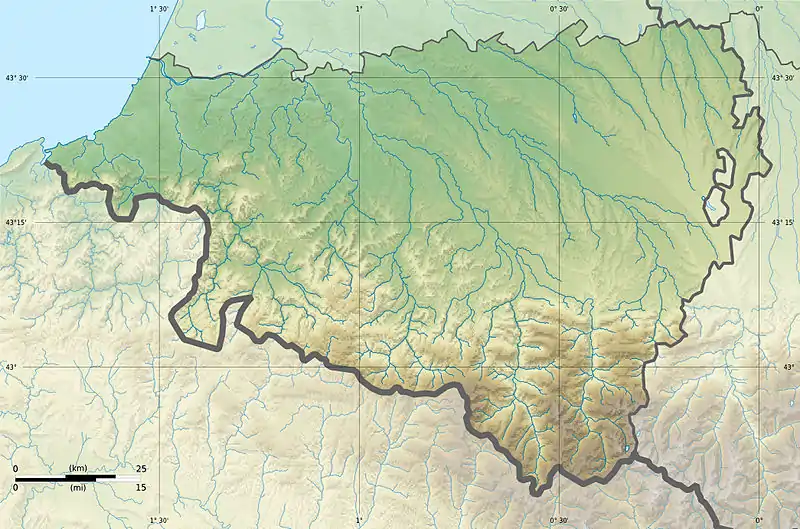

La commune de Saint-Girons-en-Béarn se trouve dans le département des Pyrénées-Atlantiques, en région Nouvelle-Aquitaine[1].

Elle se situe à 58 km par la route[Note 1] de Pau[2], préfecture du département, et à 11 km d'Orthez[3], bureau centralisateur du canton d'Orthez et Terres des Gaves et du Sel dont dépend la commune depuis 2015 pour les élections départementales[1]. La commune fait en outre partie du bassin de vie d'Orthez[1].

Les communes les plus proches[Note 2] sont[4] : Tilh (2,4 km), Saint-Boès (3,6 km), Arsague (4,0 km), Ossages (4,1 km), Baigts-de-Béarn (4,7 km), Mouscardès (5,1 km), Bonnut (5,2 km), Bérenx (6,1 km).

Sur le plan historique et culturel, Saint-Girons-en-Béarn fait partie de la province du Béarn, qui fut également un État et qui présente une unité historique et culturelle à laquelle s’oppose une diversité frappante de paysages au relief tourmenté[5].

Hydrographie

La commune est drainée par le Lataillade, le Grand Arrigan, le ruisseau Peyre et par divers petits cours d'eau, constituant un réseau hydrographique de 7 km de longueur totale[7] - [Carte 1].

Le Lataillade, d'une longueur totale de 13,7 km, prend sa source dans la commune de Saint-Boès et s'écoule d'est en ouest. Il traverse la commune et se jette dans le gave de Pau à Puyoô, après avoir traversé 7 communes[8].

Le Grand Arrigan, d'une longueur totale de 23,5 km, prend sa source dans la commune de Saint-Boès et s'écoule du sud-est vers le nord-ouest. Il traverse la commune et se jette dans le Luy à Mimbaste, après avoir traversé 10 communes[9].

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique altéré », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[10]. En 2020, la commune ressort du même type de climat dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Il s’agit d’une zone de transition entre le climat océanique et les climats de montagne et semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des reliefs[11].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 3]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[13] complétée par des études régionales[14] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Bellocq-Puyoo », sur la commune de Bellocq, mise en service en 1987[15] et qui se trouve à 8 km à vol d'oiseau[16] - [Note 5], où la température moyenne annuelle est de 14,2 °C et la hauteur de précipitations de 1 181,9 mm pour la période 1981-2010[17]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Pau-Uzein », sur la commune d'Uzein, mise en service en 1921 et à 36 km[18], la température moyenne annuelle évolue de 13,2 °C pour la période 1971-2000[19], à 13,4 °C pour 1981-2010[20], puis à 13,8 °C pour 1991-2020[21].

Réseau Natura 2000

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen de sites naturels d'intérêt écologique élaboré à partir des Directives « Habitats » et « Oiseaux », constitué de zones spéciales de conservation (ZSC) et de zones de protection spéciale (ZPS)[Note 6]. Un site Natura 2000 a été défini sur la commune au titre de la « directive Habitats » : le « gave de Pau »[23], d'une superficie de 8 194 ha, un vaste réseau hydrographique avec un système de saligues[Note 7] encore vivace[24] - [Carte 2].

Urbanisme

Typologie

Saint-Girons-en-Béarn est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 8] - [25] - [26] - [27].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction d'Orthez, dont elle est une commune de la couronne[Note 9]. Cette aire, qui regroupe 26 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[28] - [29].

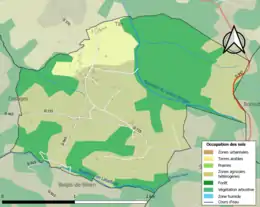

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (58,5 % en 2018), en augmentation par rapport à 1990 (56,3 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : zones agricoles hétérogènes (49,4 %), forêts (41,5 %), terres arables (9,1 %)[30].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 3].

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Saint-Girons-en-Béarn est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse) et séisme (sismicité modérée)[31]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[32].

Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie[33]. 99,8 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (59 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national)[Carte 4]. Depuis le , en application de la loi ELAN, différentes contraintes s'imposent aux vendeurs, maîtres d'ouvrages ou constructeurs de biens situés dans une zone classée en aléa moyen ou fort[Note 10] - [34].

La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1983 et 2009, par la sécheresse en 2011 et par des mouvements de terrain en 1983[31].

Toponymie

Le toponyme Saint-Girons-en-Béarn apparaît[35] sous les formes Sanctus-Gerontius (1101, cartulaire de Lescar[36]),Sanctus Gerontius de Lefosse (vers 1170, cartulaire de Dax[37]), Sent-Girons (1322, cartulaire d'Orthez[38]), Sent-Gerontz (1404, titres de Herrère[39]), Sanctz-Guyrontz et Saint-Guirons (respectivement 1546 et 1675, réformation de Béarn[40]), Saint-Girons (1863, dictionnaire topographique Béarn-Pays basque[35]).Saint Girons est un saint martyr à Hagetmau au IVe siècle[41] où l'on peut voir sa crypte.La localité porte le nom du saint évangélisateur de la Chalosse (Saint Géronce), transcrit en français standard sous la forme de Saint-Girons.Son nom béarnais est Sent-Guironç.

Histoire

Le nom gascon est Guirons selon des textes du XVe siècle. Saint Girons est un saint martyr à Hagetmau au IVe siècle où l'on peut voir sa crypte. La localité porte le nom du saint évangélisateur de la Chalosse (Saint Géronce), transcrit en français standard sous la forme de Saint-Girons. L'église portait la dédicace de saint Girons jusqu'en 1830. Actuellement elle est dédiée à saint Matthieu, dont la fête se célèbre le 21 septembre. C’est pourquoi le deuxième week-end de septembre, les Saint-Gironais rassemblent autour d’eux les voisins de près et de loin pour ces festivités.

L'histoire de ce petit village est celui d'un village regardant à la fois le Béarn et la Chalosse. Il est déjà mentionné par Marca en 1101. Son intérêt était surtout d'être une étape des itinéraires de crête, dont la route de Dax par Tilh. Un lieu-dit Castérou, (casteron signifiant châtelet) près de ce chemin est le seul témoin d’une petite fortification aujourd'hui totalement disparue. La carte Cassini du XVIIIe siècle localise des moulins le long du ruisseau Lataillade. Une tuilerie y est mentionnée, liée très certainement à la présence d’un lit d’argile bien visible aujourd’hui, du bois comme énergie thermique et de l’eau comme force motrice.

Aucun fait dramatique n'a marqué l'histoire du village, sinon qu’il fut aux premières loges de la bataille d’Orthez, le 27 février 1814. Les troupes françaises du Maréchal Soult positionnées sur la ligne de crête d’Orthez à Saint-Boès ne peuvent stopper les armées anglo-espagnoles de Wellington malgré leur résistance héroïque autour de l’église de Saint-Boès. L’arrière garde anglaise traverse le gave à Peyrehorade, arrive à la fin de la bataille par Ossages, en traversant Saint-Girons d’où ils poursuivent les troupes napoléoniennes vers Bonnut et Sallespises.

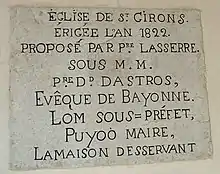

En 1822, l’église alors accolée au cimetière en contrebas du coteau, est démontée et remontée au sommet du coteau où elle est érigée aujourd’hui. Le mur du cimetière a gardé la forme arrondie de l’ancien chœur. Au XIXe siècle, des sources sulfureuses ferrugineuses aux couleurs rouilles sont mises en exploitation. Elles ont la faveur des curistes jusque dans les années 1960. Leur spécialité est la guérison des ecchymoses, « las tumadas » en béarnais. Les téméraires écarteurs landais savaient y trouver soulagement. Ces bains, où l’on venait aussi boire un coup, jouer aux cartes et partager un moment, sont aujourd'hui une propriété privée.

Politique et administration

Intercommunalité

La commune fait partie de trois structures intercommunales[44] :

- la communauté de communes de Lacq-Orthez ;

- le syndicat eau et assainissement des Trois Cantons ;

- le syndicat d'énergie des Pyrénées-Atlantiques.

Population et société

Démographie

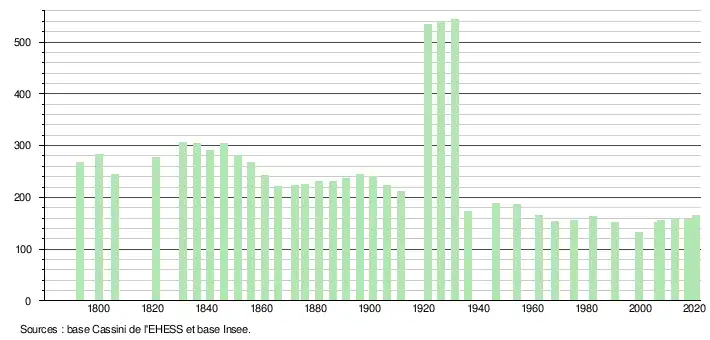

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[45]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2007[46].

En 2020, la commune comptait 166 habitants[Note 11], en diminution de 1,78 % par rapport à 2014 (Pyrénées-Atlantiques : +3 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Économie

L'activité est tournée essentiellement vers l'agriculture (élevage, polyculture).

Culture locale et patrimoine

Patrimoine linguistique et culturel : parler local (en voie de disparition) appartenant au groupe du gascon (langue d'oc), sous-groupe béarnais, en zone de transition des parlers landais ("lou nouste patuès").

Fête annuelle en l'honneur de saint Matthieu (le 21 septembre).

Patrimoine civil

Architecture traditionnelle : majorité de maisons fermières de style Basse-Chalosse (grand toit à double pente, grande porte cochère ouvrant sur le « sol » -espèce de grange-, porte façade avant et façade arrière, grenier). Peu de maisons de style béarnais (aspect massif, toit à forme trapézoïdale en tuile « picoune », sur rez-de-chaussée et étage ; espace habitation distinct de l'espace agricole).

Patrimoine religieux

Église paroissiale Saint-Marcel[49] : (clocher et quatre clochetons), située actuellement sur la place et qui se trouvait autrefois (XIXe siècle) dans l'enclos du cimetière, entourée des tombes des habitants. Le mur de clôture de ce cimetière (prendre le petit chemin à la hauteur du monument aux morts et qui mène à un bas-fond), présente un arrondi qui correspondait au chœur de l'ancienne église, reconstruite à l'identique sur son emplacement actuel. L'intérieur est spacieux et clair. On doit une des rénovations du bâtiment au dernier titulaire de la paroisse Saint-Boës et Saint-Girons, l'abbé Canton, qui collabora généreusement de ses deniers aux travaux de rénovation des églises de sa double paroisse. L'église actuelle Saint-Matthieu a été construite en 1822.

Équipements

La salle polyvalente, inaugurée en 2006, a pris le nom d'un ancien maire, instituteur, Georges Pétriat. Elle a été construite avec une forte participation bénévole du conseil municipal.

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Les distances sont mesurées entre chefs-lieux de communes par la voie routière et évaluées à l'aide d'un calculateur d'itinéraires.

- Les distances sont mesurées entre chefs-lieux de communes à vol d'oiseau.

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[12].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Dans les sites Natura 2000, les États membres s'engagent à maintenir dans un état de conservation favorable les types d'habitats et d'espèces concernés, par le biais de mesures réglementaires, administratives ou contractuelles[22].

- La saligue est un mot patois (langage local) qui désigne la végétation typique qui habille toutes les zones marécageuses du gave de Pau.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Dans les zones classées en aléa moyen ou fort, différentes contraintes s'imposent :

- au vendeur d'informer le potentiel acquéreur du terrain non bâti de l’existence du risque RGA ;

- au maître d’ouvrage, dans le cadre du contrat conclu avec le constructeur ayant pour objet les travaux de construction, ou avec le maître d'œuvre, le choix entre fournir une étude géotechnique de conception et le respect des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire ;

- au constructeur de l'ouvrage qui est tenu, soit de suivre les recommandations de l’étude géotechnique de conception, soit de respecter des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Cartes

- « Carte hydrographique de Saint-Girons-en-Béarn » sur Géoportail (consulté le 11 août 2021)..

- « Sites Natura 2000 de types sites d'intérêt communautaire (SIC) (Directive Habitats) de la commune de Saint-Girons-en-Béarn », sur www.geoportail.gouv.fr.

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

Références

- « Métadonnées de la commune de Saint-Girons-en-Béarn », sur le site de l'Insee (consulté le ).

- Stephan Georg, « Distance entre Saint-Girons-en-Béarn et Pau », sur https://fr.distance.to (consulté le ).

- Stephan Georg, « Distance entre Saint-Girons-en-Béarn et Orthez », sur https://fr.distance.to (consulté le ).

- « Communes les plus proches de Saint-Girons-en-Béarn », sur www.villorama.com (consulté le ).

- Frédéric Zégierman, Le guide des pays de France - Sud, Paris, Fayard, (ISBN 2-213-59961-0), p. 30.

- Carte IGN sous Géoportail

- « Fiche communale de Saint-Girons-en-Béarn », sur le système d'information pour la gestion des eaux souterraines en Aquitaine (consulté le ).

- Sandre, « le Lataillade ».

- Sandre, « le Grand Arrigan ».

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le ).

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le ).

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- [PDF]« Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (oracle) Nouvelle-Aquitaine », sur nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr, (consulté le ).

- « Station Météo-France Bellocq-Puyoo - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Saint-Girons-en-Béarn et Bellocq », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Bellocq-Puyoo - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Saint-Girons-en-Béarn et Uzein », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Pau-Uzein - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le ).

- « Station météorologique de Pau-Uzein - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le ).

- « Station météorologique de Pau-Uzein - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le ).

- Réseau européen Natura 2000, Ministère de la transition écologique et solidaire

- « Liste des zones Natura 2000 de la commune de Saint-Girons-en-Béarn », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « site Natura 2000 FR7200781 - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Orthez », sur insee.fr (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le ).

- « Les risques près de chez moi - commune de Saint-Girons-en-Béarn », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Sols argileux, sécheresse et construction », sur www.ecologie.gouv.fr (consulté le )

- Paul Raymond, Dictionnaire topographique du département des Basses-Pyrénées, Paris, Imprimerie Impériale, , 208 p. (BNF 31182570, lire en ligne)..

- Cartulaire de l'évêché de Lescar, publié dans les preuves de l'Histoire de Béarn de Pierre de Marca

- Cartulaire de la cathédrale de Dax, Liber rubeus (XIe – XIIe siècles); CEHAG ; 2004 ; Acte n° 174

- Cartulaire d'Orthez, dit Martinet, manuscrit du XIVe au XVIIe siècle - Archives de la mairie d'Orthez

- Titre de la commune de Herrère - Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques

- Réformation de Béarn, Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques, coll. « manuscrits du XVIe au XVIIIe siècle ».

- Michel Grosclaude (préf. Pierre Bec), Dictionnaire toponymique des communes du Béarn, Pau, Escòla Gaston Febus, , 416 p. (ISBN 9782350680057, BNF 35515059), p. 299..

- Ostau Bearnes, « Toponymie des communes béarnaises selon la graphie classique » [PDF] (consulté le ).

- Institut béarnais et gascon, « Toponymie des communes béarnaises selon la graphie moderne » [PDF] (consulté le ).

- Cellule informatique préfecture 64, « Base communale des Pyrénées-Atlantiques - Intercommunalité » (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Base Mérimée - Notice sur l'église Saint-Marcel

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :