Saint-Boès

Saint-Boès (prononcé [sɛ̃ bɔɛs] ; en béarnais Semboès) est une commune française située dans le département des Pyrénées-Atlantiques, en région Nouvelle-Aquitaine.

| Saint-Boès | |||||

Mairie | |||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Nouvelle-Aquitaine | ||||

| Département | Pyrénées-Atlantiques | ||||

| Arrondissement | Pau | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes de Lacq-Orthez | ||||

| Maire Mandat |

Jean Labaste 2020-2026 |

||||

| Code postal | 64300 | ||||

| Code commune | 64471 | ||||

| Démographie | |||||

| Population municipale |

358 hab. (2020 |

||||

| Densité | 38 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 43° 31′ 36″ nord, 0° 48′ 29″ ouest | ||||

| Altitude | Min. 65 m Max. 178 m |

||||

| Superficie | 9,49 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Orthez (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton d'Orthez et Terres des Gaves et du Sel | ||||

| Législatives | Troisième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Pyrénées-Atlantiques

Géolocalisation sur la carte : Nouvelle-Aquitaine

| |||||

Géographie

Localisation

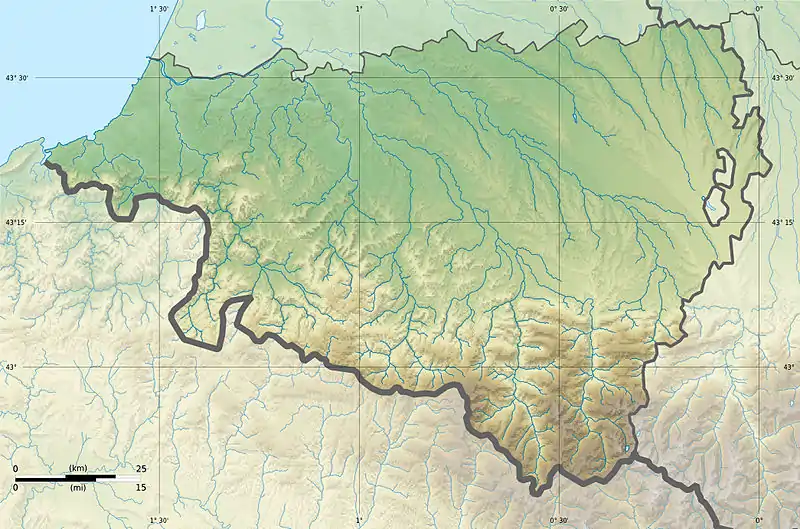

La commune de Saint-Boès se trouve dans le département des Pyrénées-Atlantiques, en région Nouvelle-Aquitaine[2].

Elle se situe à 53 km par la route[Note 1] de Pau[3], préfecture du département, et à 6,6 km d'Orthez[4], bureau centralisateur du canton d'Orthez et Terres des Gaves et du Sel dont dépend la commune depuis 2015 pour les élections départementales[2]. La commune fait en outre partie du bassin de vie d'Orthez[2].

Les communes les plus proches[Note 2] sont[5] : Baigts-de-Béarn (2,8 km), Saint-Girons-en-Béarn (3,6 km), Salles-Mongiscard (3,8 km), Bonnut (4,4 km), Bérenx (4,6 km), Orthez (5,2 km), Tilh (6,0 km), Arsague (6,1 km).

Sur le plan historique et culturel, Saint-Boès fait partie de la province du Béarn, qui fut également un État et qui présente une unité historique et culturelle à laquelle s’oppose une diversité frappante de paysages au relief tourmenté[6].

Paysages et relief

De par sa topographie vallonnée, de nombreuses perspectives à partir de lignes de crêtes permettent d'apprécier cette campagne béarnaise avec en fond de plan en direction sud la chaîne des Pyrénées.

Le territoire communal présente un paysage bocager marqué par :

- les espaces boisés et de landes répartis de manière assez régulière sur tout le territoire ;

- le terroir agricole de culture et d'élevage, délimité de haies, bosquets.

Hydrographie

Tous les ruisseaux de la commune y prennent leur source : elle est traversée[8] par un affluent du Luy, le ruisseau du Grand Arrigan (23,5 km), par ceux du bassin versant du gave de Pau, les ruisseaux de Lataillade (13,7 km) (et par ses tributaires, le ruisseau Peyré et le ruisseau Hontarède) et le ruisseau de Monlong, et par ceux du bassin versant du Luy de Béarn, les ruisseaux permanents de Pehitte et du Bosq.

Sources

- les sources de Rebuquet et Casaous : la gestion de l’eau potable est gérée en régie par la commune. La ressource en eau provient des sources Rebuquet et Casaous captées sur le territoire communal. L’eau est rendue potable par un traitement de minéralisation et de désinfection. L’ensemble de ces installations est exploité par la commune. Toutes les zones agglomérées de Saint-Boès sont desservies par le réseau d’eau ;

- la source de Mounicq, source bicarbonatée, sulfureuse et bitumineuse ayant eu une grande réputation de la fin du XIXe siècle au milieu du XXe siècle. Son eau possédait de nombreuses qualités médicinales reconnues par le corps médical de l’époque : affections des voies respiratoires, problèmes de digestion, de peau, névralgies, tuberculose, asthme, maladies génito-urinaires, problèmes de nutrition ; son eau s'exportait en flacons étiquetés. À partir de 1887, elle fut conditionnée sous forme de granules. L’exploitation de la source s’est arrêtée au tout début des années 1950[9].

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique altéré », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[10]. En 2020, la commune ressort du même type de climat dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Il s’agit d’une zone de transition entre le climat océanique et les climats de montagne et semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des reliefs[11].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 3]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[13] complétée par des études régionales[14] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Orthez », sur la commune d'Orthez, mise en service en 1994[15] et qui se trouve à 5 km à vol d'oiseau[16] - [Note 5], où la température moyenne annuelle est de 14,1 °C et la hauteur de précipitations de 1 201,1 mm pour la période 1981-2010[17]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Pau-Uzein », sur la commune d'Uzein, mise en service en 1921 et à 33 km[18], la température moyenne annuelle évolue de 13,2 °C pour la période 1971-2000[19], à 13,4 °C pour 1981-2010[20], puis à 13,8 °C pour 1991-2020[21].

Réseau Natura 2000

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen de sites naturels d'intérêt écologique élaboré à partir des Directives « Habitats » et « Oiseaux », constitué de zones spéciales de conservation (ZSC) et de zones de protection spéciale (ZPS)[Note 6]. Un site Natura 2000 a été défini sur la commune au titre de la « directive Habitats » : le « gave de Pau »[23], d'une superficie de 8 194 ha, un vaste réseau hydrographique avec un système de saligues[Note 7] encore vivace[24] - [Carte 1].

Urbanisme

Typologie

Saint-Boès est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 8] - [25] - [26] - [27].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction d'Orthez, dont elle est une commune de la couronne[Note 9]. Cette aire, qui regroupe 26 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[28] - [29].

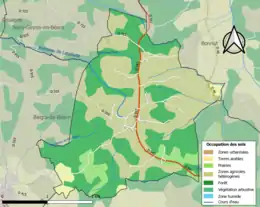

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (57,6 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (57,8 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : zones agricoles hétérogènes (47,7 %), forêts (42,4 %), prairies (6,8 %), terres arables (3,1 %)[30].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 2].

Lieux-dits et hameaux

- Barbaü[31]

- Barraquet[31]

- Bayliou[31]

- Bédourède[31]

- Bergé[31]

- Bergeras[31]

- Bidaloup[31]

- Bidalucq[31]

- Bidaü[31]

- Bouché[31]

- Boutou[31]

- Brana[31]

- Broucas[31]

- Cabarrecq[31]

- Cabeillou[31]

- Campagne[31]

- Cantégrits[31]

- Carrère[31]

- Casenave[31]

- Cassanet[31]

- Cassourret[31]

- Caüsié[31]

- Cazaous[31]

- Commet[31]

- Coustalat[31]

- Cousté[31]

- Coustenti[31]

- Coutot[31]

- Église-Presbytère[31]

- Francésou[31]

- Frérou[31]

- Galy[31]

- Ganel[31]

- Gay[31]

- Ginge[31]

- Grange[31]

- Haü-Dou-Riche[31]

- Haüret[31]

- Hilloo[31]

- Hillou[31]

- Houns-Dé-Camp[31]

- Joannès[31]

- Joffre[31]

- Joffret[31]

- Jouanhaü[31]

- La Maysouette[31]

- Labadie[31]

- Labarthe du Hourcq[31]

- Labaylette[31]

- Labidalette[31]

- Labiste[31]

- Labourdette[31]

- Lacampagne[31]

- Lacan[31]

- Lachine[31]

- Lacoste[31]

- Lagelouze[31]

- Lagouaillote[31]

- Lagouarde[31]

- Laherrère[31]

- Lahite[31]

- Lajouas[31]

- Lalane[31]

- Lalanne[31]

- Lamenotte[31]

- Lamothe[31]

- Lapanne[31]

- Laplace[31]

- Laporte[31]

- Largounès[31]

- Lasbaces[31]

- Lasbarrères[31]

- Laslandes[31]

- Lassalette[31]

- Lasserre[31]

- Lataillade[31]

- Latrubesse[31]

- Louge[31]

- Louscasaoüs (Les Cazaux)[31]

- Loustaü[31]

- Luc[31]

- Maçou[31]

- Marsaü[31]

- Maysonave[31]

- Mercé[31]

- Miché[31]

- Micoulaü[31]

- Monheüga[31]

- Monlong[31]

- Moulin[31]

- Mounicq[31]

- Mourté[31]

- Mousquès[31]

- Mouté[31]

- Nicoulaü[31]

- Nougué[31]

- Pabillou[31]

- Parquet[31]

- Pehitte[31]

- Petit[31]

- Peyré[31]

- Peyrot[31]

- Peyrouticq[31]

- Plassotte[31]

- Pouchiü[31]

- Prat[31]

- Prince[31]

- Pucheü[31]

- Rebuquet[31]

- Régen[31]

- Rey[31]

- Riché[31]

- Sarragayou[31]

- Sarrailh[31]

- Sarrot[32]

- Sarrussère[31]

- Saubétat[31]

- Soustra[31]

- Suzou[31]

- Tailleur[31]

- Testabi[31]

- Tiquete[31]

- Tisné[31]

- Touroun[31]

- Touya[31]

- Tauzià (Tausiàa)[31]

- Tort[31]

- Trébucq[31]

- Treyture[31]

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Saint-Boès est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse) et séisme (sismicité modérée). Il est également exposé à un risque particulier : le risque de radon[33]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[34].

Risques naturels

Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie[35]. La totalité de la commune est en aléa moyen ou fort (59 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national)[Carte 3]. Depuis le , en application de la loi ELAN, différentes contraintes s'imposent aux vendeurs, maîtres d'ouvrages ou constructeurs de biens situés dans une zone classée en aléa moyen ou fort[Note 10] - [36].

La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1983 et 2009 et par des mouvements de terrain en 1983

Risque particulier

Dans plusieurs parties du territoire national, le radon, accumulé dans certains logements ou autres locaux, peut constituer une source significative d’exposition de la population aux rayonnements ionisants. Selon la classification de 2018, la commune de Saint-Boès est classée en zone 2, à savoir zone à potentiel radon faible mais sur lesquelles des facteurs géologiques particuliers peuvent faciliter le transfert du radon vers les bâtiments[37].

Toponymie

Le toponyme Saint-Boès apparaît[38] sous les formes Semboys (1290, titres de Béarn[39]), Somboes (XIIIe siècle, fors de Béarn[40]), Somboeys (1356, cartulaire d'Orthez[41]), Sent-Boes (XIVe siècle, censier de Béarn[42]), Semboees (1442, contrats de Carresse[43]), Senboes, Sent-Boees, Sanct-Boes et Saint-Bouès (respectivement 1536, 1536, 1546 et 1686, réformation de Béarn[44]), Saint-Bois (1768, règlement des États de Béarn[45]) et Saint Boés (fin du XVIIIe siècle - carte de Cassini).

Son origine est peut-être l'anthroponyme aquitanien (protobasque) Sembe[46].

Son nom béarnais est Semboès.

Histoire

le camp romain

L'oppidum, qui n’a de romain que le nom, est très probablement un village protohistorique de l’âge de fer (3 000 ans av. J.-C.). Il représentait une aire de refuge pour la population en période de troubles et permettait de voir venir l’ennemi de loin. Il était occupé par des populations aquitaines, les Tarbelles, que Jules César redoutait pour leur organisation rigoureuse. Il s’étale sur 1,6 ha. Les fossés, d’une dizaine de mètres de profondeur, laissent entrevoir un travail de terrassement titanesque (10 000 m3)[47] - [48] ;

Moyen Âge

La dynastie béarnaise des princes de Moncade (1173-1290) a vu s'ouvrir l'ère des luttes contre les Anglais qui dominaient alors en Gascogne. À la suite d'une série de guerres avec les vicomtes de Dax, le Béarn s'agrandit du pays d'Orthez, annexé en 1194. Les vicomtes s'affirment, le Béarn gagne en autonomie et défend ses frontières. À son avènement, le vicomte Gaston VII juge nécessaire de fortifier encore plus son territoire béarnais, et élève de nombreuses forteresses et bastides, pour lutter contre les rois d'Angleterre, seigneurs de Guyenne, Henri III et Édouard Ier.

Dans les années 1250, le château de Saint-Boès est élevé, faisant partie du système de surveillance de la frontière, au Nord-Ouest, avec la Chalosse. Le castrum frontalier de Semboes (Semboeys, Sumbueis) (mentionné dans les actes de règlement de 1286 et le testament de 1290) joue un rôle de surveillance et militaire important dans la seconde moitié du XIIIe siècle[49].

En 1273, les troupes anglaises entrent en Béarn et assiègent le château de Saint-Boès où le vicomte Gaston VII s'est réfugié ; il est fait prisonnier. Philippe III, roi de France, interpose sa médiation pacifique. Cette entremise du roi de France finit par régler les difficultés à la satisfaction du vicomte de Béarn. Gaston VII se comporte ensuite, jusqu'à sa mort en 1290, en vassal fidèle[50] - [51].

La déchéance du castrum de Saint-Boès semble consommée dès la fin du XIVe siècle. Dans le dénombrement de 1385, le souvenir du bourg fortifié paraît se réduire au nom d'une maison dite de Semboeys Bielh. Aujourd'hui, le château est démantelé, et ses traces semblent disparues.

En 1385[38], Saint-Boès dépendait du bailliage de Rivière-Gave, nom d'un archiprêtré du diocèse de Dax qui tirait son nom du gave de Pau. On y comptait 44 feux. Au XIIIe siècle, une sauveté se situait très probablement au village autour de l’église, les patronymes anciens de Guixarnaut de La Saubetat et Johanot de la Saubetat à Saint-Boès en attestent. La ferme de Saubétat toute proche de l'église existe encore de nos jours.

La communauté comptait une abbaye laïque, vassale de la vicomté de Béarn. L’abbé n’était pas un ecclésiastique, mais un seigneur, autorisé à lever la dîme, sous réserve d’entretenir une église avec son chapelain. À Saint-Boès, la maison bâtie à côté de l’église se nomme Labadie. Au XVIIIe siècle, la famille de Bordenave portait le titre d'abbé laïque de Saint-Boès ; Antoine de Bordenave, seigneur de Salles-Mongiscard et de Cassou de Castétarbe, maréchal de camp des armées du roi, né en 1691 à Orthez y fut abbé laïque jusqu'à son décès en 1769. Son fils, Pierre de Bordenave-Cassou, chevalier et procureur général au parlement de Navarre, lui succéda jusqu'à la Révolution française.

Époque contemporaine

C'est à Saint-Boès principalement que se déroula, le , la bataille d'Orthez où les forces anglaises et portugaises dirigées par le duc de Wellington battirent l'armée française menée par le maréchal Jean-de-Dieu Soult[52] - [53] - [54] - [55]. Les armées françaises défendaient les routes de crête, tandis que l'artillerie anglo-hispanique tirait vers le village depuis le camp romain.

Politique et administration

Intercommunalité

La commune fait partie de quatre structures intercommunales[57] :

- la communauté de communes de Lacq-Orthez ;

- le syndicat d'énergie des Pyrénées-Atlantiques ;

- le syndicat de Gréchez ;

- le syndicat mixte d'eau potable de la région d'Orthez.

Population et société

Démographie

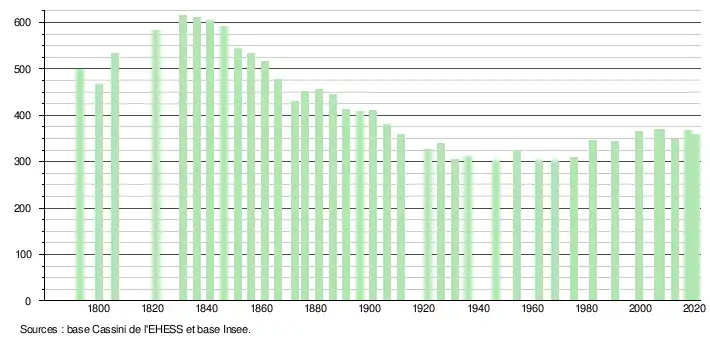

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[58]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2007[59].

En 2020, la commune comptait 358 habitants[Note 11], en augmentation de 5,6 % par rapport à 2014 (Pyrénées-Atlantiques : +3 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Économie

L'activité essentielle est tenue par l'agriculture, orientée vers la culture de céréales (blé/maïs/tournesol) et l'élevage de volailles et bovins, et aussi la production de fruits-rouges et de kiwis.

De nombreux artisans et entreprises du bâtiment (maçonnerie, charpente, menuiserie, peinture, revêtement), d'aménagement paysager, … sont localisés sur la commune, ainsi qu'un hébergement touristique, un atelier d'horloger et un autre de décoration/tissage.

Une entreprise spécialisée dans la vente et l'entretien de matériel agricole et de motoculture, la ferronnerie-métallerie y est aussi implantée.

Les commerces, services de proximité et les professions médicales se trouvent essentiellement sur Orthez.

Culture locale et patrimoine

Patrimoine civil

La commune de Saint-Boès possède des bâtiments et des terres constituant son patrimoine[62] :

- la mairie est un bâtiment construit en 1965. Avant cette date, la maison communale se situait au rez-de-chaussée de l'école. Des travaux de rénovation, de modernisation et d'agrandissement du bâtiment de la mairie ont été entrepris en 2009 (inauguration le ). À sa droite est érigé le monument aux morts, honorant les enfants de Saint-Boès morts pour la France (1914-1918, 1939-1945, Algérie) ;

Monument aux morts

Monument aux morts - la salle municipale polyvalente a été construite en 1981. En 1979, une charpente métallique est montée ; la salle resta ainsi, sans murs. Puis en 1981, le bâtiment est fermé, pour y aménager l'intérieur (salle de sport, vestiaires, comptoir). Depuis, elle a subi de nombreux aménagements et transformations rendus nécessaires par son importante utilisation pour les différentes manifestations. En 1991, des travaux visant à améliorer le confort sont réalisés, notamment l'isolation du plafond et l'installation du chauffage. En 1998, un programme de travaux débute portant sur l'aménagement de l'entrée, d'une salle de réunion, d'une cuisine, de sanitaires public, et la construction d'une annexe à l'usage professionnel pour l'employé municipal, et l'achat de vaisselle, équipements, tables et chaises ;

- le complexe scolaire comprend l'école, abritant le logement de l'instituteur et datant du XIXe siècle ; elle n'avait qu'une seule classe. En 1954, la réfection du préau et l'installation de sanitaires sont réalisés. Puis, voyant le nombre d'élèves augmenter, le conseil municipal délibère, en Novembre 1955, la construction d'urgence d'une nouvelle classe. Finalement, c'est en 1972 qu'est réalisée la construction de la deuxième classe, avec en même temps la construction de la cantine pour 20 rationnaires. Un préfabriqué est aussi acheté par la commune pour servir de salle de réunion pour les associations, mais qui revient au service de l'école pour servir de salle de repos et de détente pour les élèves. Des travaux de rénovation sont ensuite réalisés en 2004, puis des travaux de réfection totale du complexe scolaire en 2018 (inauguré le ) : le réaménagement du logement, et surtout, l'agrandissement des infrastructures (école, cantine, préau), en réponse au regroupement pédagogique des communes de Saint-Girons-en-Béarn et de Baigts-de-Béarn entrainant une hausse des effectifs, la construction d'un nouveau restaurant scolaire, et la rénovation et l'extension du préau. Cette réfection totale a dû prendre en compte une remise aux normes sanitaires, énergétiques et accessibilité complète du bâtiment. Les abords de l'école furent aménagés et sécurisés, avec création de l'arrêt bus ;

- le local ’'Le Chalet’', situé à proximité de l'église, est un bâtiment construit en 1939 par l'association paroissiale Les Veneurs de Saint-Boès, sur un terrain appartenant à Monsieur Ulysse Taillefer et avec son autorisation, pour servir aux œuvres de jeunesse paroissiales. Ce terrain est ensuite légué (le Chalet inclus) par la famille Taillefer à l'évêché de Bayonne. C'est en 2012 que la municipalité en fait l'acquisition auprès de l'évêché.

Patrimoine religieux

L'église et le cimetière font partie des biens communaux[62]:

L’église paroissiale de la Nativité (anciennement Notre-Dame) a été remaniée au XVIIIe siècle avec un clocher à l'impériale avec clocheton, tout en conservant son abside romane.

La date 1718, date de travaux, se trouve une première fois sur l'arche de la porte d'entrée et une deuxième fois sur le fronton de la première arche dans la partie latérale droite O.D.P.E 1718 ; l'arche qui fait suite porte la mention 1887.

Une réfection du clocher de l'église a été faite en 1967. D'autres travaux ont été réalisés en 1986, puis dernièrement en 2003. Lors de cette rénovation d'ensemble, la grosse surprise fut la découverte du plafond original de la nef, caché sous le plâtre ; en mauvais état, le plafond est reconstitué par l'entreprise de plâtrerie et finalisé par les travaux de peinture. L'église est ainsi dotée d'une nef originale qui lui donne un cachet particulier.

Équipements

La commune dispose d'une école primaire en regroupement pédagogique avec les communes de Saint-Girons-en-Béarn et de Baigts-de-Béarn, et d'une salle municipale polyvalente.

Le territoire communal est marqué, aussi, par des points remarquables de visibilité, en bordure de la RD937 (Route de Dax-Orthez) :

- la station hertzienne et les pylônes des télécommunications ;

- le château-d'eau.

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Les distances sont mesurées entre chefs-lieux de communes par la voie routière et évaluées à l'aide d'un calculateur d'itinéraires.

- Les distances sont mesurées entre chefs-lieux de communes à vol d'oiseau.

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[12].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Dans les sites Natura 2000, les États membres s'engagent à maintenir dans un état de conservation favorable les types d'habitats et d'espèces concernés, par le biais de mesures réglementaires, administratives ou contractuelles[22].

- La saligue est un mot patois (langage local) qui désigne la végétation typique qui habille toutes les zones marécageuses du gave de Pau.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Dans les zones classées en aléa moyen ou fort, différentes contraintes s'imposent :

- au vendeur d'informer le potentiel acquéreur du terrain non bâti de l’existence du risque RGA ;

- au maître d’ouvrage, dans le cadre du contrat conclu avec le constructeur ayant pour objet les travaux de construction, ou avec le maître d'œuvre, le choix entre fournir une étude géotechnique de conception et le respect des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire ;

- au constructeur de l'ouvrage qui est tenu, soit de suivre les recommandations de l’étude géotechnique de conception, soit de respecter des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Cartes

- « Sites Natura 2000 de types sites d'intérêt communautaire (SIC) (Directive Habitats) de la commune de Saint-Boès », sur www.geoportail.gouv.fr.

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

Références

- Gentilé sur habitants.fr

- « Métadonnées de la commune de Saint-Boès », sur le site de l'Insee (consulté le ).

- Stephan Georg, « Distance entre Saint-Boès et Pau », sur https://fr.distance.to (consulté le ).

- Stephan Georg, « Distance entre Saint-Boès et Orthez », sur https://fr.distance.to (consulté le ).

- « Communes les plus proches de Saint-Boès », sur www.villorama.com (consulté le ).

- Frédéric Zégierman, Le guide des pays de France - Sud, Paris, Fayard, (ISBN 2-213-59961-0), p. 30.

- Carte IGN sous Géoportail

- Fiche du Sandre sur Saint-Boès

- Cécile Raynal, « L'huile de naphte de « Mounicq », à Saint-Boès. In: Revue d'histoire de la pharmacie, 94ᵉ année, n°353, 2007. pp. 150-153. ».

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le ).

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le ).

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- [PDF]« Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (oracle) Nouvelle-Aquitaine », sur nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr, (consulté le ).

- « Station Météo-France Orthez - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Saint-Boès et Orthez », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Orthez - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Saint-Boès et Uzein », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Pau-Uzein - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le ).

- « Station météorologique de Pau-Uzein - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le ).

- « Station météorologique de Pau-Uzein - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le ).

- Réseau européen Natura 2000, Ministère de la transition écologique et solidaire

- « Liste des zones Natura 2000 de la commune de Saint-Boès », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « site Natura 2000 FR7200781 - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Orthez », sur insee.fr (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le ).

- earchives.le64.fr, « Cadastre napoléonien des Pyrénées-Atlantiques », (consulté le ).

- Géoportail - IGN, « Géoportail » (consulté le ).

- « Les risques près de chez moi - commune de Saint-Boès », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Sols argileux, sécheresse et construction », sur www.ecologie.gouv.fr (consulté le )

- « Cartographie du risque radon en France. », sur le site de l’IRSN, (consulté le )

- Paul Raymond, Dictionnaire topographique du département des Basses-Pyrénées, Paris, Imprimerie Impériale, , 208 p. (BNF 31182570, lire en ligne)..

- Titres de la vicomté de Béarn - Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques

- Fors de Béarn, Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques, manuscrit du xive siècle (lire en ligne)..

- Cartulaire d'Orthez, dit Martinet, manuscrit du XIVe au XVIIe siècle, Archives de la mairie d'Orthez

- Censier de Béarn, Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques, manuscrit de 1385 (lire en ligne). .

- Contrats retenus par Carresse, notaire de Béarn - Manuscrit du XVe siècle - Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques

- Réformation de Béarn, Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques, coll. « manuscrits du XVIe au XVIIIe siècle ».

- États de Béarn, collection manuscrite de 140 volumes de délibérations (1606 à 1789), Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques

- Michel Grosclaude (préf. Pierre Bec), Dictionnaire toponymique des communes du Béarn, Pau, Escòla Gaston Febus, , 416 p. (ISBN 9782350680057, BNF 35515059), p. 298..

- Cœur de Béarn, « Circuit de randonnée Baigts-de-Béarn - Saint-Boès : Le camp romain », (consulté le ).

- Un panneau de reconstitution illustré et didactique est installé dans le fossé, emprunté par le chemin de randonnée.

- Benoît Cursente, « Les castelnaux du Béarn (XIIe-XVe siècle) : essai de bilan. In: Annales du Midi : revue archéologique, historique et philologique de la France méridionale, Tome 102, N°189-190, pp. 73-84. », .

- Pierre Berneteix, « Petite histoire des vicomtes qui ont fait le Béarn », pp 45-51, 2013

- Pierre de Marca, « Histoire de Béarn », p 638, 1640 - "Edouard entra avec une grande puissance dans les terres de Gaston, le mit en fuite, et l'assiégea dans un fort château, où il s'était retiré l'an 1273. Gaston s'était retiré, non pas dans le château d'Orthez, mais dans celui de Senbouës, qui était à une lieue de cette ville, où l'on voit encore les masures, des tours, des doubles fossés, et des autres fortifications du temps."

- Thierry Louchet - planete-napoleon.com, « Bataille d'Orthez - 27 février 1814 », planete-napoleon.com, (consulté le ).

- Stéphane Rozes - info@orthez-1814.org, « Bataille d'Orthez - 27 février 1814 » (consulté le ).

- Alain Verwicht, « Bataille d'Orthez - 27 février 1814 - La charge de l'Escadron Leclaire », 2018, Imprimerie Moulia Orthez

- La plaque commémorative en mémoire du général de brigade Béchaud, des officiers, sous-officiers et soldats de l'armée du maréchal Soult, est apposée sur le mur de l'école primaire (ancienne mairie) le 18 Avril 1914 lors de la commémoration du Centenaire.

- Bernard Vaquié, « Lignée généalogique des Maires de Saint-Boès », Geneanet.org, (consulté le ).

- Cellule informatique préfecture 64, « Base communale des Pyrénées-Atlantiques - Intercommunalité » (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Source : Bulletins Communaux de Saint-Boès - Collection de la Commune de Saint-Boès - 1995/2021.

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :