Saint-Auvent

Saint-Auvent (Sent Auvenç en occitan) est une commune française située dans le département de la Haute-Vienne, en région Nouvelle-Aquitaine. Elle se situe entre le Haut-Limousin et la Charente limousine. Cette commune rurale se trouve dans le parc naturel régional Périgord-Limousin. L'altitude du bourg est de 295 mètres.

| Saint-Auvent | |||||

La chapelle du sanctuaire Notre-Dame-de-la-Paix. | |||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Nouvelle-Aquitaine | ||||

| Département | Haute-Vienne | ||||

| Arrondissement | Rochechouart | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes Ouest Limousin | ||||

| Maire Mandat |

Bruno Grancoing 2020-2026 |

||||

| Code postal | 87310 | ||||

| Code commune | 87135 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Auventais, Auventaises | ||||

| Population municipale |

958 hab. (2020 |

||||

| Densité | 29 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 45° 48′ 23″ nord, 0° 55′ 57″ est | ||||

| Altitude | Min. 194 m Max. 348 m |

||||

| Superficie | 33,46 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Limoges (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Rochechouart | ||||

| Législatives | Deuxième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Haute-Vienne

Géolocalisation sur la carte : Nouvelle-Aquitaine

| |||||

Ses habitants s'appellent les Auventais et les Auventaises[1].

Géographie

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[3]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Ce type de climat se traduit par des températures douces et une pluviométrie relativement abondante (en liaison avec les perturbations venant de l'Atlantique), répartie tout au long de l'année avec un léger maximum d'octobre à février[4].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[7] complétée par des études régionales[8] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Rochechouart », sur la commune de Rochechouart, mise en service en 1967[9] et qui se trouve à 9 km à vol d'oiseau[10] - [Note 4], où la température moyenne annuelle est de 11,9 °C et la hauteur de précipitations de 953,8 mm pour la période 1981-2010[11]. Sur la station météorologique historique la plus proche[Note 5], « Limoges-Bellegarde », sur la commune de Limoges, mise en service en 1973 et à 25 km[12], la température moyenne annuelle évolue de 11,2 °C pour la période 1971-2000[13] à 11,4 °C pour 1981-2010[14], puis à 11,8 °C pour 1991-2020[15].

Urbanisme

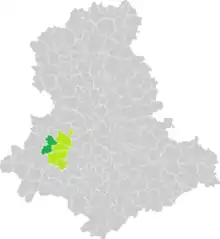

Typologie

Saint-Auvent est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 6] - [16] - [17] - [18].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Limoges, dont elle est une commune de la couronne[Note 7]. Cette aire, qui regroupe 127 communes, est catégorisée dans les aires de 200 000 à moins de 700 000 habitants[19] - [20].

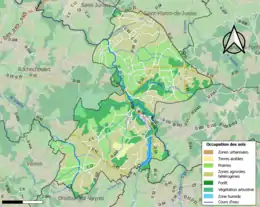

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (79,5 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (79,5 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : zones agricoles hétérogènes (45,1 %), prairies (33,1 %), forêts (17,8 %), terres arables (1,3 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (0,9 %), eaux continentales[Note 8] (0,9 %), zones urbanisées (0,8 %)[21].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Saint-Auvent est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse) et séisme (sismicité faible). Il est également exposé à un risque particulier : le risque de radon[22]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[23].

Risques naturels

Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie[24]. 36,5 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (27 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national métropolitain)[Carte 2]. Depuis le , en application de la loi ÉLAN, différentes contraintes s'imposent aux vendeurs, maîtres d'ouvrages ou constructeurs de biens situés dans une zone classée en aléa moyen ou fort[Note 9] - [25].

La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982 et 1999 et par des mouvements de terrain en 1999[22].

Risque particulier

Dans plusieurs parties du territoire national, le radon, accumulé dans certains logements ou autres locaux, peut constituer une source significative d’exposition de la population aux rayonnements ionisants. Selon la classification de 2018, la commune de Saint-Auvent est classée en zone 3, à savoir zone à potentiel radon significatif[26].

Histoire

Saint-Auvent, ou « Sent-Auvenç » en langue limousine, est surnommé l’épiscopal, en raison de sa dépendance envers l'évêque. C'était une cure de l’ancien archiprêtré de Saint-Junien, anciennement sous le patronage de Saint Pierre-aux-Liens, puis de Saint Auvent par la suite.

Saint Auvent était évêque et mourut en ce lieu en revenant d’un pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. En 1230, son corps fut déterré et placé dans l'église de ce qui devint le centre de la paroisse.

Sous l'Ancien Régime, Saint-Auvent faisait partie de la vicomté de Rochechouart, qui dépendait administrativement de la généralité de Poitiers. En 1603, le vicomte Louis de Rochechouart partagea ses biens entre ses trois fils, René devint comte de Saint-Auvent et baron de Montmoreau. Le nouveau comté ainsi créé regroupait Saint-Auvent, Marval, Milhaguet, Saint-Martin-de-Jussac, une petite partie de Saint-Junien (dont le Petit Saint-Auvent), l'étang de la Pouge et l'est de la forêt de Rochechouart. René fut comte jusqu'en 1632. Lui succéda son fils Jean, puis, en 1695, Jean II qui meurt sans enfant en 1709. Il laissa ses biens à sa sœur Anne de Rochechouart, mariée à Isaac Perry, marquis de la Chauffie (à Pressignac)[27].

Une autre église existait auparavant au lieu-dit Romevieille à Saint-Auvent. Cette dernière fut réunie en 1558 avec l'église paroissiale.

Le château de la commune date du XIIe siècle. Il était à l'origine possédé par la famille de Rochechouart, issue des vicomtes de Limoges. Il est aujourd'hui devenu propriété privée.

Michel Vovelle rapporte la mort le d'Étienne Boudaud à l'âge de 8 ans. Il était le fils unique du sieur de la Boissière, Pierre Boudaud. Étienne est mort noyé dans un puits[28].

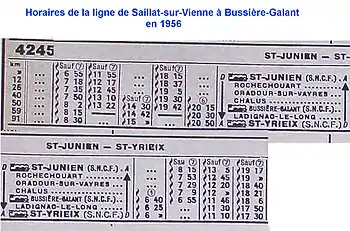

Passé ferroviaire du village

|

_-_L'Emprunt_de_la_Terre_au_Terrassement_des_Tramways.jpg.webp) |

|

De 1880 à 1996, la commune de Saint-Auvent a été traversée par la ligne de chemin de fer de Saillat-sur-Vienne à Bussière-Galant, qui, venant de Rochechouart se dirigeait ensuite vers la gare de Saint-Laurent-sur-Gorre.

A l' époque où le chemin de fer était le moyen de déplacement le plus pratique, cette ligne connaissait un important trafic de passagers et de marchandises.

Avec l'amélioration des routes et le développement du transport automobile, le trafic ferroviaire a périclité et la ligne a été fermée en aux voyageurs en 1940. Le trafic de marchandises a continué jusqu'en 1996 date à laquelle la ligne a été déclassée. Quelques tronçons de l'ancienne ligne subsistent encore de nos jours utilisés comme sentier de randonnée et surtout par le Vélorail de Bussière-Galant à Châlus.

Héraldique

|

Les armes de la commune se blasonnent ainsi : Parti : au premier d'argent à deux lions à la queue léopardée de gueules l'un sur l'autre, au chef de sable ; au second fascé ondé d'argent et de gueules. |

|---|

Politique et administration

Liste des maires

Politique environnementale

Dans son palmarès 2022, le Conseil national de villes et villages fleuris de France a attribué une fleur à la commune[30].

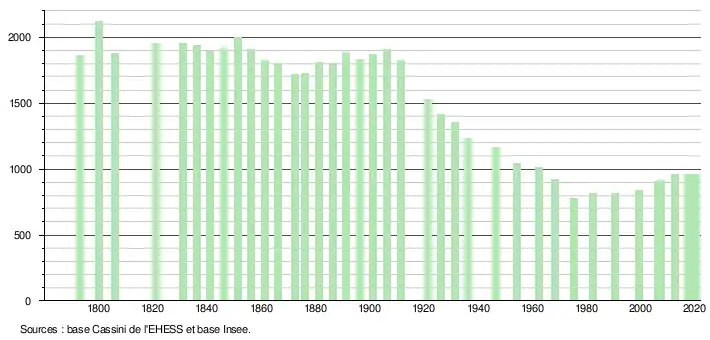

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[31]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2007[32].

En 2020, la commune comptait 958 habitants[Note 10], en diminution de 1,44 % par rapport à 2014 (Haute-Vienne : −1,08 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Lieux et monuments

- Le château[35] : bâti sur un promontoire granitique au milieu d’un parc de trois hectares, il surplombe les vallées de la Gorre et du Gorret. Aujourd’hui propriété privée, il est un centre artistique ouvert à l’art contemporain. Depuis 1996, ont lieu chaque année, durant tout le mois d'août, les Rencontres du château de Saint-Auvent.

- La maison de pays.

- L'étang de la Pouge (La Poja en oc lim.), alimenté par le Gorret.

- Le puits à balancier du village de la Berthe.

- Une voie gallo-romaine (via Vicinala qui permettait de rejoindre la voie d'Agrippa voisine dont le trajet s'est perdu[36]) et son pont antique.

- Église Saint-François-de-Sales de Saint-Auvent.

- Notre-Dame-de-la-Paix, souvent nommée la Grotte, lieu de pèlerinage catholique. Copie de la grotte de Lourdes, elle doit son existence à l’abbé Paul Elias. Ce clerc avait fait un vœu avant la Seconde Guerre mondiale : si tous les hommes de Saint-Auvent revenaient vivants, avec eux il creuserait un rocher pour la remercier. Il existe aussi un pèlerinage des gens du voyage qui se tient tous les ans le lundi de Pâques[37].

- Dolmen de Chez Moutaud[38]

- Menhir de Chez Moutaud[38]

Saint-Auvent.

Saint-Auvent. La grotte du sanctuaire Notre-Dame-de-la-Paix.

La grotte du sanctuaire Notre-Dame-de-la-Paix. Dolmen de Chez Moutaud.

Dolmen de Chez Moutaud. L'étang de la Pouge.

L'étang de la Pouge.

Sites naturels

- La forêt de Rochechouart est une Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1. D'une superficie de 559,93 hectares, elle s'étend partiellement sur la commune de Saint-Auvent. L'intérêt de cetteforêt réside dans l'ancienneté de ces boisements de feuillus d'une part et d'autre part la présence de landes sèches et humides relativement bien préservées.[39]

Personnalités liées à la commune

- L'abbé Paul Elias, né à Cussac (Haute-Vienne) en , fut curé de Saint-Auvent de 1938 à 1955. Il décède d'ailleurs en 1955. Pendant l'occupation, il fut un résistant actif et cacha chez lui trois juifs un pendant un an et demi un autre durant quatre mois, et enfin un instituteur, pendant quatre mois. Ce sont ces trois personnes qui ont demandé que ce dernier soit inscrit au Yad Vaslem. L'abbé Elias a donc été élevé au titre de Juste (à titre posthume) et son nom en tant que curé de Saint-Auvent est inscrit au jardin de Yad Vashem[40].

Anecdotes

- On trouve les inscriptions suivantes sur les deux cloches de l'église :

- Sit Nomen Domini Bendictum. Parrain : saint Auvent patron de la paroisse ; marraine Notre Dame Auxiliaire de Saint François de Salles. Martial–Joseph Cheyron, curé. Gravelat Lagasne, maire. Martin frères, fondeurs, 1801.

- Sit Nomen Domini Bendictum. Parrain : saint Auvent patron de la paroisse ; Maxime de Fredy, parrain sous le patronage de Saint François de Salle. Marraine, Marie Clémence, comtesse de la Guéronnière. Comte de Fredy, maire, curé M. Deluret. Fondue par Triadou aîné, à Villefranche, Aveyron, 1876.

- Dans la bande dessinée Les Bidochons Tome 1 de Binet, les parents de Robert sont dits habiter à Saint-Auvent dans le Limousin.

Pour approfondir

Bibliographie

- Dictionnaire Historique et Géographique de la Haute-Vienne (extraits), André Clerc, in Sauvent-Auvent, tables des mariages (1625-an X), CGHHML, présentation de Saint-Auvent.

Articles connexes

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[5].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[6].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Par station météorologique historique, il convient d'entendre la station météorologique qui a été mise en service avant 1970 et qui est la plus proche de la commune. Les données s'étendent ainsi au minimum sur trois périodes de trente ans (1971-2000, 1981-2010 et 1991-2020).

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Les eaux continentales désignent toutes les eaux de surface, en général des eaux douces issues d'eau de pluie, qui se trouvent à l'intérieur des terres.

- Dans les zones classées en aléa moyen ou fort, différentes contraintes s'imposent :

- au vendeur d'informer le potentiel acquéreur du terrain non bâti de l’existence du risque RGA ;

- au maître d’ouvrage, dans le cadre du contrat conclu avec le constructeur ayant pour objet les travaux de construction, ou avec le maître d'œuvre, le choix entre fournir une étude géotechnique de conception et le respect des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire ;

- au constructeur de l'ouvrage qui est tenu, soit de suivre les recommandations de l’étude géotechnique de conception, soit de respecter des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

Références

- « Nom des habitants », sur www.habitants.fr (consulté le ).

- Carte IGN sur Géoportail

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- [PDF]« Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Nouvelle-Aquitaine », sur nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Rochechouart - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Saint-Auvent et Rochechouart », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Rochechouart - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Saint-Auvent et Limoges », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Limoges-Bellegarde - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Limoges-Bellegarde - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Limoges-Bellegarde - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Limoges », sur insee.fr (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune de Saint-Auvent », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Sols argileux, sécheresse et construction », sur www.ecologie.gouv.fr (consulté le )

- « Cartographie du risque radon en France. », sur le site de l’IRSN, (consulté le )

- André Lecler, Dictionnaire historique et géographique de la Haute-Vienne, .

- Michel Vovelle, Mourir autrefois, attitudes collectives devant la mort aux XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, Gallimard, , 251 p. (ISBN 2-07-032564-4), page 26.

- Site officiel de la préfecture de Haute-Vienne - liste des maires (doc pdf)

- Les communes labellisées, Site des villes et villages fleuris consulté le .

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- « Château de Saint-Auvent », notice no PA87000020, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Jean Régis Perrin, « La voie d'Agrippa restituée, du Queyroix à la Pouge-Périgord », sur www.archeologieaerienne-marchelimousin.fr (consulté le ).

- Pierre Géraudie, « La communauté des gens du voyage a, comme chaque année, rassemblé les siens à Saint-Auvent », le Populaire, (lire en ligne, consulté le ).

- « Dolmen et menhir dits de Chez Monteau », notice no PA00100439, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Espaces Naturelsdu Limousin, Chabrol L.,.- 740000070, FORET DE ROCHECHOUART. - INPN,SPN-MNHN Paris, 38P.

- « dossier 5158 », sur yadvashem-france.org, (consulté le ).