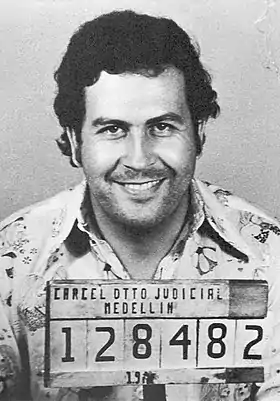

Pablo Escobar

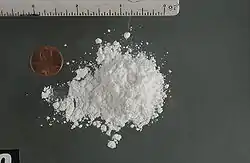

Pablo Emilio Escobar Gaviria, né le à Rionegro, Antioquia, Colombie, et mort le à Medellín, Colombie, est un trafiquant de cocaïne colombien. À la tête du cartel de Medellín, il a été l'un des principaux barons de la drogue dans les années 1980. Son cartel, au sommet de son activité, fournit environ 80 % de la cocaïne consommée aux États-Unis, pour un chiffre d'affaires annuel de 21,9 milliards de dollars américains. Souvent appelé « le roi de la cocaïne », il est le criminel le plus riche de l'Histoire, avec au début des années 1990 une fortune nette connue de 30 milliards de dollars[1] (équivalent à 59 milliards de dollars en 2020), ce qui fait de lui un des hommes les plus riches au monde à cette époque.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès | |

| Sépulture | |

| Nom de naissance |

Pablo Emilio Escobar Gaviria |

| Pseudonymes |

El Patrón, Don Pablo, El Padrino, El Tutur, El Diablo, El Mágico, El Zar de la Cocaína, El Duro, El Baron, El Doctor |

| Nationalité | |

| Domicile |

La Catedral (- |

| Activités | |

| Fratrie | |

| Conjoint |

María Victoria Henao (d) (de à ) |

| Enfants |

Sebastián Marroquín Manuela Escobar (d) |

| Propriétaire de | |

|---|---|

| Parti politique | |

| Membre de | |

| Condamné pour | |

| Films notables |

Pablo Escobar filmography (d) |

Escobar est né à Rionegro, à une quarantaine de kilomètres au sud-est de Medellín, et grandit dans la banlieue de cette dernière ville. Après avoir brièvement étudié à l'Universidad Autónoma Latinoamericana (es) de Medellín, une université privée créée en 1966 sur une dissidence de l'université de Medellín, il la quitte sans obtenir de diplôme et choisit de se lancer dans une carrière criminelle. Il débute dans la vente de cigarettes de contrebande, en vendant de faux tickets de loterie et participe à un réseau de vol de voitures. En 1970, il commence à travailler pour différents contrebandiers, souvent en kidnappant contre rançon, avant de se lancer dans le trafic de cocaïne. Il est le premier, en 1975, à établir des connexions de routes de contrebande en direction des États-Unis. Sa pénétration sur le marché américain de la drogue se fait de manière exponentielle, en raison de la demande croissante de cocaïne. Dans les années 1980, il exporte mensuellement 70 à 80 tonnes de cocaïne de Colombie vers les États-Unis. Son réseau, connu sous le nom de cartel de Medellín, se retrouve opposé à d'autres cartels locaux ou étrangers. Il en résulte un grand nombre d'assassinats de membres de réseaux concurrents mais également d'officiers de police, de juges et de politiciens locaux et nationaux.

En 1982, il est élu suppléant à la Chambre des représentants de Colombie pour le Parti libéral colombien. Il entreprend aussi la construction de nombreux hôpitaux, écoles et églises dans l'ouest de la Colombie, ce qui lui procure une image positive auprès de l'Église catholique et des populations des villes qu'il fréquente. Cependant, l'importance de son activité de trafiquant fait qu'il est recherché par les gouvernements colombien et américain. Son influence grandissante plonge la Colombie dans un cycle de violence, à tel point que la Colombie devient un des hauts lieux mondiaux du meurtre. Activement recherché, il est tué le à Medellín par la police nationale colombienne, le lendemain de son 44e anniversaire[2].

Jeunesse

Pablo Emilio Escobar Gaviria naît le dans une famille pauvre de la ville de Rionegro, dans le département d'Antioquia, dans une Colombie marquée par la crise des années 1950, durant la période de la Violencia ouverte par l'assassinat de Jorge Eliécer Gaitán en 1948.

Deuxième d'une famille de sept enfants[3], il grandit dans une hutte sans électricité ni eau courante. Son père, Abel de Jésus Escobar, était un paysan et sa mère, institutrice, lui donne le prénom de Pablo en référence à saint Vincent de Paul[4]. Il aurait débuté par le vol de pierres tombales (dont il efface les inscriptions pour les revendre à des marbriers) et de voitures au côté de son cousin Gustavo Gaviria[5]. Son frère, Roberto Escobar, nie ces faits, expliquant que les pierres tombales proviennent des propriétaires des cimetières qui se débarrassent des pierres dont les concessions ne sont plus payées et que son frère en a fait un business. Le fils d'Escobar, Sebastián Marroquín, affirme que son père est entré dans la délinquance en commençant par la revente de diplômes d'université falsifiés, généralement provenant de la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín. Escobar étudie à l'université durant une courte période, mais il la quitte sans obtenir de diplômes.

À l'âge de 20 ans, il se lance dans de nombreuses activités criminelles avec Oscar Benel Aguirre. Le duo se lance dans de petites arnaques, la vente de cigarettes de contrebande, de faux tickets de loterie et le vol de voitures. Au début des années 1970, où il est connu pour travailler comme garde du corps et voleur, Escobar gagne rapidement 100 000 dollars en kidnappant des cadres vivant à Medellín et en leur demandant des rançons, avant d'entrer dans le trafic de drogue. Son étape suivante pour réaliser son souhait d'être millionnaire est de travailler pour le contrebandier Alvaro Prieto. À son contact et avec ses conseils, Pablo Escobar devient millionnaire en pesos colombiens à l'âge de 22 ans[6]. Quand Escobar dépasse sur son compte en banque 100 millions de pesos colombien (plus de 3 millions $), il a 26 ans.

Carrière criminelle

Trafic de cocaïne

Dans The Accountant's Story, Roberto Escobar explique comment Pablo est passé de simple et anonyme membre de la classe moyenne à un des hommes les plus riches du monde. Dans une publication non signée, parue en Colombie en 1989, Pablo Escobar raconte ses débuts[7] : « Comment ai-je commencé ? J'étais jeune, j’avais envie de vivre et j’avais de l’ambition. Je ne connaissais rien des affaires du narco-trafic. C’est alors que j’ai rencontré un jeune gringo dans une discothèque de Medellín (…) Le gringo avait un avion. Il voulait acheter de la cocaïne dans le pays. Plus tard, j’ai pris ma décision. Je l’ai mis en contact avec des gens spécialisés. Dès lors, je me suis trouvé embarqué dans cette filière, où j’ai fait entrer de nombreux amis. (…) Nous avons commencé à vendre de la marchandise à ce pilote américain, qui arrivait en Colombie avec son avion US et payait comptant en dollars. Ce commerce me semblait facile à première vue : il y avait peu de risques, c’était rentable. En plus, il ne fallait tuer personne, ce qui m’était important. (…) À cette époque, ce trafic ne faisait pas la une des journaux… au fond, je trouvais cette activité normale (…) ».

Escobar commence à investir dans la cocaïne en 1975, grâce notamment aux trafiquants de drogue pourchassés au Chili par le général Augusto Pinochet qui vient d'accéder au pouvoir. Ces trafiquants lui demandent d'établir des liens avec les zones de production de la pâte de coca au Pérou et en Bolivie, Escobar se spécialisant initialement dans la production de la cocaïne raffinée en Colombie[8]. Pour son premier voyage, il achète 15 kilogrammes de la pâte qui allait devenir son empire. Au début, il passe la drogue dans de vieux pneus et un pilote peut espérer gagner plus de 500 000 dollars en fonction de la quantité de drogue transportée[6].

Plusieurs fois, il pilote lui-même son avion, principalement entre Colombie et Panama pour passer en contrebande de grosses quantités de cocaïne. Plus tard, quand il fait l'acquisition de quinze nouveaux et plus gros avions (dont un Learjet) et de six hélicoptères, il les fait décoller et atterrir à son ranch de l'Hacienda Nápoles où il se fait passer pour un éleveur[9]. Selon son fils, un ami proche de Pablo se tue durant l'atterrissage de son avion et ce dernier est détruit. Pablo le fait reconstruire à partir des débris récupérés et, plus tard, le fait suspendre au-dessus du portail de son ranch l'Hacienda Nápoles.

Sa notoriété commence à s'accroître lorsqu'il assassine en 1975 un trafiquant de Medellín, Fabio Restrepo, à qui il avait acheté 14 kilogrammes. En , lui et plusieurs de ses hommes sont arrêtés en possession de 18 kilos de pâte blanche dans les pneus de leur camion alors qu'ils revenaient à Medellín avec un chargement provenant d'Équateur. Escobar tente de corrompre, sans succès, les juges de Medellín saisis de l'affaire. Après plusieurs mois d'instruction, il fait assassiner les deux policiers qui l'ont arrêté, si bien que les charges sont abandonnées[10].

Roberto Escobar explique que dès lors Pablo tente de soudoyer systématiquement les représentants de l'autorité ou de les tuer. Il affirme que Pablo s'est lancé dans le trafic de cocaïne simplement parce qu'avec un chargement de poudre, il se faisait plus d'argent qu'avec un chargement de cigarettes ou de 40 boissons alcoolisées, et que la contrebande par la route était devenue trop dangereuse[6]. À cette époque, il n'y a pas de cartels de la drogue mais seulement quelques barons, et ce « marché » est considéré comme en pleine expansion avec un territoire non défini qu'il souhaite faire sien. Au Pérou, Pablo achète de la pâte de cocaïne, qui est raffinée dans une maison à deux étages à Medellín.

Il est le pionnier dans l'usage de « mules », c'est-à-dire des personnes volontaires ou non qui passent les frontières l'estomac rempli de capsules de caoutchouc garnies de cocaïne. Ces capsules sont récupérées lors de leur évacuation par les voies naturelles.

Montée en puissance

Bientôt, la demande de cocaïne explose aux États-Unis et Escobar organise plus de transports à travers son réseau de distribution en Floride du Sud, en Californie et dans d'autres endroits des États-Unis. Lui et le cofondateur du cartel Carlos Lehder travaillent ensemble pour trouver une étape entre les États-Unis et la Colombie afin de transborder la marchandise. L'endroit choisi est une île des Bahamas, Norman's Cay, à 350 km au sud-est des côtes de Floride. Selon son frère, ce n'est pas Escobar, mais Lehder qui a acheté Norman's Cay. Escobar et Robert Vesco achètent la plupart des terres de l'île qui comprend une piste d’atterrissage de 1 kilomètre, un port, un hôtel, des maisons, des bateaux, des avions ; ils font même construire un entrepôt réfrigéré pour stocker la cocaïne. De 1978 à 1982, l'île est un axe de contrebande centrale pour le cartel de Medellín. Escobar est en mesure d'acheter les 20 km2 de l'Hacienda Nápoles pour plusieurs millions de dollars. Il y crée un zoo, un lac et d'autres attractions pour sa famille et son organisation.

À une certaine période, entre 70 et 80 tonnes de cocaïne sont expédiées de Colombie vers les États-Unis chaque mois. À l'apogée de sa puissance, vers le milieu des années 1980, Escobar expédie 11 tonnes par vol long courrier vers les États-Unis. La plus grande quantité expédiée, par bateau, représentait 23 tonnes mélangées à des pâtés de poisson, ce que confirme son frère dans son livre[6]. Selon ce dernier, en plus d'avions, Pablo utilise des sous-marins de poche pour transporter de grosses quantités (environ deux tonnes).

Création d'un réseau de trafic international de cocaïne

Pablo Escobar est élu en 1982 comme suppléant à la Chambre des représentants dans les rangs d'une dissidence du Parti libéral colombien[11] ; mais son élection est finalement invalidée pour financement illégal de sa campagne. Propriétaire d'un journal et d'une radio, il bénéficie d'une grande popularité auprès de la population pauvre de Medellín. Il est l'instigateur de l'opération « Medellín sans taudis ». Redistribuant une partie de ses gains mal acquis, il fait construire 500 maisons sur le versant est de la vallée de Medellín. 25 ans plus tard, plus de 3 000 maisons sont construites. Mais ce quartier est dans l'illégalité, car Escobar a fait fi des règles administratives[12]. Il fait aussi construire des routes, des écoles, des stades de football, des hôpitaux et devient ainsi un héros pour les pauvres, alors mal informés de la réalité du personnage. Quinze ans après sa mort, en 2008, il est encore idolâtré par certains[12]. La population de Medellín lui étant pour la plupart acquise, elle cache des informations à la police et fait ce qu'elle peut pour le protéger.

Durant les années 1980, Escobar et le cartel de Medellín deviennent rapidement célèbres au niveau international. Le cartel de Medellín contrôle la plupart des entrées de cocaïne aux États-Unis, au Mexique, à Porto Rico et en République dominicaine, Venezuela et Espagne. La drogue provient essentiellement du Pérou et de Bolivie. Elle remplace peu à peu la cocaïne de Colombie, alors considérée de qualité inférieure. La demande augmentant pour une drogue de meilleure qualité, Escobar commence à travailler avec Roberto Suárez Goméz, l'aidant à étendre son réseau à d'autres pays sur le continent américain et en Europe. Il se murmure que son réseau de distribution va jusqu'en Asie. Il bénéficie de la collaboration du maire de Medellín, Alvaro Uribe[13].

« Plata o Plomo »

La corruption et l'intimidation caractérisent la relation entre le système Escobar et les autorités colombiennes. Sa méthode implacable vis-à-vis des autorités tient dans l'expression Plata o Plomo (« l'argent ou le plomb ») : le représentant de l'autorité ciblé n'a d'autre choix que d'être corrompu ou abattu. Escobar terrorise le pays à partir de 1984, et son emprise se traduit par l'assassinat de milliers de personnes, civils, policiers, journalistes et représentants de l’État. Le bras droit d'Escobar, Jhon Jairo Velásquez, a reconnu avoir organisé les meurtres de 3 000 Colombiens[14]. Escobar soudoie aussi de nombreux fonctionnaires, juges et autres politiciens. Il continue à assassiner lui-même juges, policiers, journalistes et hommes politiques. Il est condamné pour être l'auteur de plus de cent homicides. À lui seul, il est responsable de l’assassinat de trois des cinq candidats à la présidentielle colombienne de 1989, dont Luis Carlos Galán. Il est aussi coupable de l'explosion de l'Avianca Flight 203 et du plastiquage du bâtiment de la DAS à Bogota en 1989. Le cartel de Medellín est également en guerre contre le cartel de Cali pour le contrôle du trafic de stupéfiants durant la plus grande partie de son existence.

En 1982, le cartel de Medellín construit une structure paramilitaire, le MAS (pour Muerte a los secuestradores : « mort aux kidnappeurs »), en réaction aux enlèvements de personnalités du cartel par le groupe de guérilla urbaine M-19, qui entendait alors taxer la narco-bourgeoisie émergente. Le MAS kidnappe et torture à mort des dizaines de militants et sympathisants présumés des groupes insurgés, mais également des syndicalistes et journalistes. Il s'associe aussi au « génocide politique » de l'Union patriotique, la principale formation de la gauche colombienne. Le groupe étend ses activités aux campagnes, s'allie aux hacenderos du bétail, représentés par le syndicat patronal FEDEGAN, et à la multinationale américaine Texaco, et finit par s'intégrer aux paramilitaires AUC[15].

Attaque du palais de justice de Bogota

Escobar a peut-être joué un rôle en 1985 dans la prise du palais de justice de Bogotá, où siège la cour suprême, par un groupe guérillero d'extrême gauche, le M-19. Cette attaque, considérée comme l'un des événements les plus marquants de l'histoire de la Colombie, se solde par la mort de la moitié des juges de la Cour suprême lors de la reprise du bâtiment par l’armée. Le rôle supposé d'Escobar aurait pour origine la défense de ses intérêts, car la Cour suprême étudiait la constitutionnalité du traité d'extradition entre la Colombie et les États-Unis. Le M-19 aurait été payé pour prendre d'assaut le palais et détruire tous les documents et dossiers sur Los Extraditables, un groupe de trafiquants de cocaïne sous la menace d'être extradés vers les États-Unis par le gouvernement colombien. Escobar figurait évidemment sur la liste.

.jpg.webp)

La thèse d'une participation du cartel à l'opération reste cependant fortement douteuse. Les seules destructions des documents conservés dans le palais de justice auraient été insuffisantes pour préserver les narcotrafiquants d'une éventuelle extradition, puisque les documents incriminants avaient été dispersés dans différents bâtiments. Par ailleurs, le violent conflit que se livraient à l'époque les cartels et les groupes de guérillas rend peu vraisemblable l’hypothèse d'une alliance, fût-elle ponctuelle. En 1986, la Commission spéciale d’enquête, créée par le gouvernement, a conclu à la non-participation du cartel[16]. Cette année-là, Escobar se serait réfugié quelques mois au Nicaragua[17].

Cependant, Juan Pablo Escobar, dans son livre Pablo Escobar, mon père, affirme que son père aurait participé à la conception et au financement de la prise du palais de justice de Bogotá[18]. La famille de Pablo Escobar l'aurait accompagné durant une partie de sa cavale, et son fils dit l'avoir vu de nombreuses fois en compagnie de plusieurs leaders du M-19, dont Iván Marino Ospina (en).

Au sommet

Pablo Escobar explique que l'essentiel du business de la cocaïne est très simple : « Tu soudoies quelqu'un par ici, tu soudoies quelqu'un par là et tu payes un banquier amical pour t'aider à blanchir l'argent. ». 45 % de la coca venait du Pérou, 35 % de la Colombie et 20 % de la Bolivie.

Dans son livre The Accountant's Story, Roberto Escobar explique comment Pablo est passé de la pauvreté et de l'obscurité au statut de l'un des hommes les plus riches du monde. Le cartel de Medellín fut sans doute la grande entreprise criminelle la plus rentable de tous les temps. À certaines périodes, le cartel de Medellín passait en contrebande plus de quinze tonnes de cocaïne par jour, avec une valeur à la revente de plus d'un demi-milliard de dollars aux États-Unis[19]. Selon Roberto, un des comptables de Pablo, lui et son frère dépensaient 1 000 dollars par mois pour seulement acheter les bandes de caoutchouc servant à entourer les billets. Accumulant beaucoup trop de liquide pour le blanchir ou le déposer à la banque, ils ont stocké les piles de billets dans leurs entrepôts. Roberto Escobar estime qu'il perdait 10 % des sommes ainsi stockées à cause des rats grignotant les billets[6].

En 1989, dans une liste de 227 milliardaires, Escobar est classé septième homme le plus riche du monde d'après le magazine Forbes, avec une fortune estimée à trois milliards de dollars[20]. Le cartel de Medellín contrôlait alors 80 % du trafic mondial de cocaïne. Dans la plupart des entreprises, un retour sur investissement de 100 % est largement rentable et assure la pérennité de l'activité. Pablo Escobar s'amusait à expliquer que son retour sur investissement était à peu près de 20 000 % : en d'autres termes, pour un dollar investi dans son business, il en recevait environ 200 en retour. Selon les sources, Escobar était l'un des financiers soit de l'Atlético Nacional de Medellín, qui gagna entre autres la plus prestigieuse compétition de football d'Amérique du Sud, la Copa Libertadores en 1989[21], soit de la Corporación Deportiva Independiente Medellín, le club rival de la ville[22].

En dépit de son image de trafiquant impitoyable et sanguinaire, ses associés en affaire savaient qu'il était un négociateur calme et à l'écoute, préférant payer et trouver un arrangement à l'amiable, plutôt que de tuer. La plupart des habitants riches de Medellín considéraient Escobar comme une menace. Au sommet de son pouvoir, tous les trafiquants de drogue colombiens lui versaient un tribut compris entre 20 % et 35 % du chargement qu'ils souhaitaient faire envoyer aux États-Unis, car ils savaient que le réseau d'Escobar était l'un des plus sûrs. Alors que ce dernier est perçu comme un ennemi par les gouvernements américain et colombien, c'est un héros pour une partie de la population de Medellín, surtout la plus pauvre. Il avait un don naturel pour les relations publiques et entretenait son image dans les quartiers déshérités. Fan de sport, il a construit de nombreux terrains de foot, un complexe multi-sports et sponsorisé beaucoup d'équipes de foot junior. Il a également participé à la construction d'hôpitaux, d'écoles et d'églises en Colombie de l'Ouest, ce qui lui a valu la bienveillance de l'Église catholique. Il veillait à se donner une image de Robin des Bois en distribuant de l'argent pour la construction de lotissements et d'autres initiatives sociales. Cela explique sa popularité dans une partie de la population, alors même que sa dangerosité était bien connue.

Les cartels colombiens se livrèrent une guerre féroce pour garder la suprématie, ce qui fit des villes colombiennes des capitales mondiales du crime, avec 25 100 morts violentes dans le pays en 1991, et 27 100 en 1992[23]. Cette vague d'homicides était due entre autres aux primes versées par Escobar à ses sicarios (tueurs) pour abattre des policiers. 600 d'entre eux sont morts de cette manière[24]. En 2011, d'autres pays ont ravi ce triste record comme le Honduras, le Guatemala, l'Afrique du Sud ou le Venezuela.

Escobar négociait activement des accords avec des dictateurs d'Amérique centrale, tel le général Manuel Noriega du Panama, pour que les cargaisons de drogues colombiennes transitent vers les États-Unis en toute quiétude via leurs territoires nationaux. Il faisait affaire avec plusieurs familles du milieu de la drogue et mettait son argent dans une banque privée, au Panama et en Suisse.

Pablo Escobar aurait, pendant toute sa carrière, amassé plus de trente milliards de dollars[1].

La chasse à l'homme

Le , un sommet antidrogue réunit à Carthagène les présidents Bush père (États-Unis), Barco (Colombie), Paz Zamora (Bolivie) et García (Pérou). En avril, l'armée colombienne cerne le siège de Pablo Escobar pour en finir avec lui. Il y a 510 morts, mais ce dernier réussit à s'échapper.

Il avait créé un véritable groupe armé autour de lui, composé d'environ 3 000 tueurs de tous âges, les sicarios. En 1992, à Medellín 6 662 personnes ont été tuées dans des affrontements armés, auxquelles il faut ajouter 1 292 cadavres non identifiés et 967 habitants portés disparus, soit 8 921 morts.

Escobar était le sommet d’une pyramide composée de chacun des membres de son clan ou de sa famille. Pour le faire tomber, il aurait été prévu de détruire un à un les étages qui composaient la pyramide, jusqu’à ce qu'il n'ait plus de soutien logistique suffisant ni d’endroit où se réfugier.

Lui-même était un grand consommateur de cannabis, mais prenait très rarement de la cocaïne.

La prison : la Catedral

Après l'assassinat de Luis Carlos Galán, journaliste candidat à l'élection présidentielle, le gouvernement de César Gaviria se promet de mettre un terme au règne d'Escobar et de son cartel. Il négocie avec Escobar, arrivant à le convaincre de se rendre et de cesser toutes activités criminelles en échange d'une peine réduite et d'un traitement privilégié durant sa captivité.

Au terme d'une succession d'actes terroristes visant à mettre la pression sur les autorités et l'opinion publique, Escobar se rend. Le , il se met à disposition de la justice colombienne, qui lui promet de ne pas l'extrader vers les États-Unis. Il est emprisonné dans une prison spéciale à Envigado qu'il a lui-même fait aménager, de manière luxueuse. Elle s’appelle La Catedral, comportant un terrain de football, une maison de poupée géante, un bar, un jacuzzi et une cascade. Juste avant sa reddition, l'extradition des citoyens colombiens a été interdite par la nouvelle constitution de 1991, décision très contestée qui laisse suspecter que l'assemblée constituante était sous l'emprise d'Escobar et des « barons » de la drogue.

Malgré l'enfermement, l'activité criminelle d'Escobar continue à faire la une des journaux. Escobar mande La Moncada et les frères Galeano à La Cathédrale pour les y faire assassiner, car suspectés d'avoir volé le cartel. Sa prison devient rapidement le nouveau QG du clan de Medellín. Quand les autorités se rendent compte qu'Escobar continue ses activités criminelles, il est décidé de le transférer dans une prison plus conventionnelle le . Mais Escobar en est prévenu par le président César Gaviria, craignant que rompre le pacte conclu avec Escobar ne déclenche des représailles de ce dernier, et il s'évade peu de temps avant son transfert, par peur d'une extradition vers les États-Unis[25]. Sa tête est alors mise à prix pour 6 millions de dollars.

Selon l'ancien ministre de l'Information, Mauricio Vargas, la responsabilité du président doit être mise en cause aux États-Unis.

Le , avec trente complices, Pablo Escobar kidnappe un groupe d'hommes d'affaires entre l'aéroport et le centre de Medellín et exige une rançon de 300 000 dollars.

Search Bloc (Bloc de recherche) et Los Pepes

Après l'évasion d'Escobar, deux entités américaines, le Joint Special Operations Command (constitué de membres de l'USN DEVGRU et Delta Force) et l'Intelligence Support Activity, se joignent à la chasse à l'homme. Elles ont entraîné et conseillé une task force colombienne : le Bloc de recherche (Search Bloc) dont le but est de localiser Escobar. En 1992, un représentant du gouvernement de César Gaviria, le procureur général Gustavo de Greiff et des chefs de la police se réunissent avec les frères Rodriguez du cartel de Cali afin de conclure une alliance pour traquer Escobar. Le cartel de Cali finance alors un réseau d'écoutes téléphoniques et le développement d'une technique de localisation électronique[26].

Début 1993, un nouveau groupe paramilitaire terroriste, « Los Pepes », apparaît, décidé à éliminer Pablo Escobar et le cartel de Medellín, et fait régner la terreur sur la ville. Los Pepes est l'acronyme pour « PErseguidos por Pablo EScobar » (« persécutés par Pablo Escobar »). Il est financé par ses rivaux et anciens associés, dont notamment le cartel de Cali et des organisations paramilitaires d'extrême droite menées par Carlos Castaño, qui dirigera plus tard la Force d'auto-défense de Córdoba et Urabá. C'est une milice privée, animée par l'esprit de vengeance, qui va lutter contre Escobar avec les mêmes armes que celles du trafiquant : le crime et les attentats, et qui va grandement aider le gouvernement américain. Elle élimine plus de 300 associés d'Escobar, et une bonne partie des propriétés du cartel de Medellín sont détruites.

Les membres du Bloc de Recherche, des agences de renseignement colombiens et américains et les soldats d'élite du groupe spécial de recherche, arrivés à Medellín le , réalisent près de 20 000 perquisitions dans la ville et dans toute sa région, très boisée et accidentée, où le parrain possédait de très nombreuses propriétés. Selon la revue colombienne Semana, s'engage alors une vaste opération américaine, dénommée Heavy Shadow (Ombre pesante), qui « mobilisait des équipes de la CIA, de la DEA, du FBI et de la NSA », c’est-à-dire tous les services fédéraux de sécurité américains. Elle « a coûté en fonds secrets, charges de personnels et armes, plusieurs centaines de millions de dollars ». Tous sont de connivences avec Los Pepes. Ces différents intervenants se coordonnent et s'échangent des informations. Certains membres du Bloc de Recherche participent aux escadrons de la mort de Los Pepes[27]. L'un des dirigeants de Los Pepes est Diego Murillo Bejarano (également connu sous le nom « Don Berna »), un ancien associé du cartel de Medellín qui est, par la suite, devenu un caïd de la drogue rival et a émergé comme un chef de file de l'une des factions les plus puissantes au sein d'une organisation appelée Autodefensas Unidas de Colombia (Autodéfenses unies de Colombie).

Mais de nombreux autres groupes et personnages étaient aussi sur ses traces :

- les tueurs à gages du cartel de Cali qui avaient eu avec le cartel de Medellín de nombreux règlements de comptes sanglants pour la prééminence de la livraison de drogue ;

- les mercenaires américains, israéliens et autres, alléchés par la prime de plusieurs millions de dollars US offerte par le gouvernement et les organismes anti-stupéfiants américains ;

- les nombreux proches et familles des « collaborateurs » qu'il avait fait tuer, et tous ceux qui avaient réussi à détourner l'argent du crime par millions de dollars.

La fin du parrain

La guerre contre Escobar se termine brutalement le . Après des mois de travail, l'équipe de surveillance électronique du Bloc de recherche, menée par le brigadier Hugo Martínez, repère où loge Pablo Escobar : Los Olivos, quartier de la classe moyenne à Medellín, grâce à un écran de visualisation de signal de communication[28]. La veille, jour de son anniversaire, Escobar avait en effet imprudemment passé, depuis sa cachette, plusieurs appels à son épouse et à son fils Juan Pablo[29].

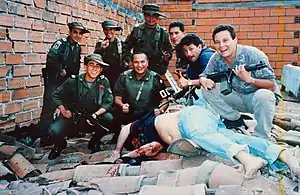

Plutôt que d'encercler le quartier, Martínez préfère l'attente, l'infiltration et la surveillance. Le plan se termine par l'assaut et par des échanges de coups de feu avec Escobar et son garde du corps, Alvaro de Jesús Agudelo (alias « El Limón »). Les deux s'enfuient sur les toits pour tenter d'atteindre une rue derrière l'immeuble, mais sont abattus par la police nationale colombienne. Escobar est touché à la jambe, au torse et par un tir fatal à l'oreille.

Il n'a jamais été clairement établi qui a tiré la balle mortelle, ni si elle est partie dans l'échange confus de coups de feu ou si elle signe une véritable exécution. La plupart des membres de la famille d'Escobar pensent, eux, qu'il s'est suicidé[30] - [31], notamment ses frères, Roberto Escobar et Fernando Sánchez Arellano : « il s'est suicidé, ils ne l'ont pas tué. Durant toutes ces années, ils étaient après lui, il me le disait tous les jours : s'il était coincé sans moyen de s'enfuir, il se tirerait lui-même une balle dans l'oreille[32]. »

Vie privée

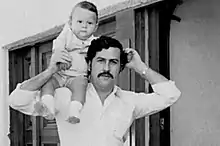

Au début des années 1970, Escobar rencontre Maria Victoria Henao, dite « Tata », petite sœur de l'un de ses partenaires de crime, alors à peine adolescente. Escobar la viole à 14 ans, la met enceinte et la force à avorter[33]. Ils finissent néanmoins par se marier en mars 1976. Choquée par cette union entre Tata et un voyou beaucoup plus âgé qu'elle, la famille Henao désapprouve le mariage et les époux Escobar doivent s'enfuir[34]. Naïve, Tata vit dans l'ombre de son mari, son amour pour lui n'a jamais été compromis malgré les infidélités et les activités criminelles de ce dernier. Le couple donne naissance à deux enfants : Juan Pablo en 1977 (aujourd'hui Sebastián Marroquín), et Manuela en 1984[35] (elle perd une partie de l'audition à la suite d'un attentat à la bombe sur l'immeuble d'Escobar en janvier 1988)[36].

L'une des nombreuses maîtresses d'Escobar, Virginia Vallejo, publie en 2007 Amando a Pablo, odiando a Escobar (Pablo, je t’aime, Escobar, je te hais), où elle décrit leur idylle clandestine, mais passionnée. Elle le surnomme dans son journal intime Coque de Mi Rey (Mon roi de la coke) ou Polla Blanca (Bite blanche)[37].

Propriétés

Devenu riche, Escobar a acheté et fait construire de nombreuses propriétés et maisons sécurisées, dont notamment l'Hacienda Nápoles. Ce luxueux domaine contient une maison coloniale, un parc taillé et un zoo complet avec des animaux de différents continents, dont des oiseaux exotiques, des éléphants, des girafes et hippopotames. Escobar a planifié la construction d'une citadelle dans le style grec classique sur la propriété, jamais terminée[38]. Après la mort d'Escobar, les hippopotames se sont reproduits sans contrôle et leur population s'élevait en 2023 à près de 150 individus. L'espèce étant considérée comme invasive et la possibilité de leur chasse ouverte, 70 de ces hippopotames sont transférés en juillet 2023 dans des réserves en Inde et au Mexique[39].

Il a aussi possédé une maison, rose, aux États-Unis sous son propre nom : plus de 600 m2 en front de mer située au 5860 North Bay Road à Miami Beach en Floride. La propriété de quatre chambres construite en 1948 sur Biscane Bay est saisie par l'État fédéral dans les années 1980. Délabrée, elle est rachetée en 2014 par Christian Berdouare, propriétaire de la chaîne de restauration rapide Chicken Kitchen. Ce dernier engage une équipe de tournage pour réaliser un documentaire, et des chercheurs de trésors professionnels pour rechercher dans la maison une part hypothétique de la cagnotte qu'Escobar ou son cartel y aurait cachée. Ils auraient trouvé des trous inhabituels dans les sols et les murs, ainsi qu'un coffre-fort dans le sol en marbre, volé avant qu'il ne soit examiné[40].

Escobar a aussi possédé une grande île sur Isla Grande (es), la plus vaste des 27 îles coralliennes constituant les Islas del Rosario, localisées à 22 miles de Carthagène. Le domaine, de nos jours à moitié démoli et envahi par la végétation et les animaux sauvages, comprend un manoir, des appartements, de nombreuses cours, une grande piscine, une piste d'atterrissage d'hélicoptère, des vitres blindées, des sols carrelés et un grand bâtiment non terminé sur le côté du manoir[41].

La polémique

Selon l’hebdomadaire Cambio, Pablo Escobar entretenait des relations étroites avec Vladimiro Montesinos, chef des services secrets péruviens et éminence grise du président Alberto Fujimori. Le parrain aurait participé au financement de la première campagne électorale de Fujimori. Le frère de Pablo, El Osito (L’Ourson), a confié dans un entretien que ce dernier « aurait donné un million de dollars pour payer la campagne de Fujimori. En échange, les autorités péruviennes devaient fermer les yeux sur les chargements de pâte de coca » qui passaient la frontière.

Le trafic de drogue après Pablo Escobar

Peu après la mort d'Escobar et la fragmentation du cartel de Medellín, le marché de la cocaïne est dominé par l'autre supercartel, le cartel de Cali. Celui-ci, plus discret, plus proche des élites économiques, profite de la mort de son grand rival avant d’être démantelé à son tour en 1996[42] - [43]. Ses dirigeants sont soit capturés, soit tués par le gouvernement colombien. L'image de Robin des Bois qu'avait cultivée Escobar s'est maintenue à Medellín, surtout dans les zones pauvres de la ville où il avait distribué de l'argent de son vivant. À sa mort, 25 000 personnes viennent assister à ses funérailles[44].

Depuis, les cartels ont pratiquement disparu de Colombie, au profit d’un réseau horizontal, multiple et diversifié (les seuls cartels encore en exercice étant constitués par les groupes mafieux mexicains qui, depuis 2008, sont en guerre ouverte avec le gouvernement local). Malgré cette modification dans la structure et l’organisation du trafic, les niveaux de production n’ont en rien diminué[45].

Notes et références

- (en) « The 20 Richest Drug Dealers of All Time », sur Celebrity Net Worth, (consulté le ).

- « La seconde mort d'Escobar », L'Express, 9 décembre 1993.

- Dans l'ordre de naissance : Roberto de Jesús alias El Osito, Gloria Inés, Argemiro, Alba Marina, Luz María et Luis Fernando le cadet né en 1958.

- (en) Mark Bowden, Killing Pablo. The Hunt for the World's Greatest Outlaw, Grove/Atlantic, , p. 17.

- Irène Jarry, Antinarcoticos. Au cœur des unités de police antidrogue en Colombie, Michalon, , p. 66.

- http://www.dailyrecord.co.uk/news/editors-choice/2009/03/16/amazing-story-of-how-pablo-escobar-came-to-be-the-richest-crook-in-history-86908-21201734/.

- Don Pablo et ses amis, Éditions Aden, , p. 186.

- Anne Wyvekens, Drogues et antidrogue en Colombie, INHES, , p. 141.

- (en) Roberto Escobar, Escobar: the inside story of Pablo Escobar, the world's most powerful criminal, Hodder & Stoughton, , p. 63.

- (en) Anne Williams, Vivian Head, Sebastian C. Prooth, Criminal Masterminds, Brown Book Group Limited, , p. 255.

- https://www.ouest-france.fr/culture/paradise-lost-huit-choses-que-vous-ignorez-surement-sur-pablo-escobar-2954059.

- (en) « Bakchich », sur Bakchich (site internet) (consulté le ).

- Maurice Lemoine, « Pablo Escobar », Le Monde diplomatique, (lire en ligne, consulté le ).

- Véronique Gaymard, « Colombie : l'ancien bras droit de Pablo Escobar sort de prison », sur rfi.fr, .

- « Muerte a secuestradores MAS: Los orígenes del paramilitarismo », sur www.verdadabierta.com (consulté le ).

- Ana Carrigan, The Palace of Justice: A Colombian Tragedy, Four Walls Eight Windows, 303 p..

- « Ortega financé par la drogue et Chavez », Le Figaro, .

- Juan Pablo Escobar, Pablo Escobar, mon père, éditions Hugo et Compagnie, , p. 186-190

- (en) Tim Rutten, « Remorse is not on this balance sheet »

, sur latimes.com, The Los Angeles Times, (consulté le ).

, sur latimes.com, The Los Angeles Times, (consulté le ). - (en) Associated Press, « Japan's Tsutsumi Still Tops Forbes' Richest List »

, sur latimes.com, Los Angeles Times, (consulté le ).

, sur latimes.com, Los Angeles Times, (consulté le ). - (en) Phil Davison, « The Road to Italy: In the Shadow of the Drug Barons », The Independent, , Lexis-Nexis Academic, .

- (es) Carlos Marañón, « La mentira futbolera de 'Narcos': ¿de qué equipo era Pablo Escobar? - CINEMANÍA », CINEMANÍA, (lire en ligne, consulté le ).

- « Colombia 1993 Chapter II », sur cidh.org (consulté le ).

- (en) Karl Penhaul, « Drug kingpin's killer seeks Colombia office », The Boston Globe, .

- (en) Joseph B. Treaster, « Colombian Drug Baron Escapes Luxurious Prison After Gunfight », The New York Times, (lire en ligne

, consulté le ).

, consulté le ). - Ingrid Betancourt, La rage au cœur, Éditions XO, , p. 137.

- Mark Bowden, Tuer Pablo: The Hunt Pour Greatest Outlaw du monde, New York, Atlantic Monthly Press, 2001.

- http://www.faithtelegraph.com/interview-with-hugo-martinez-the-man-who-got-pablo-escobar-page-4/.

- Louis Eustache, « Juan Pablo Escobar – Pas le fils de mon père », sur Brain Magazine,

- (es) REDACCION EL TIEMPO, « Familiares exhumaron cadáver de Pablo Escobar para verificar plenamente su identidad », El Tiempo, (lire en ligne, consulté le ).

- « - YouTube », sur YouTube (consulté le ).

- Kenneth Roberts, Zero Hour: Killing of the Cocaine King, 2007.

- « Pablo Escobar : Sa veuve violée à 14 ans et contrainte à l'avortement », sur www.purepeople.com (consulté le )

- Juan Pablo Escobar, Pablo Escobar, My Father, St. Martin's Press, New York, 2014, p. 74.

- Aurélie Raya, « J'ai épousé un monstre : vingt ans dans l'ombre de Pablo Escobar », parismatch.com, 6 août 2017.

- « Manuela Escobar Wiki, Age (Fille de Pablo Escobar) Bio & Famille », sur fr.howpeopleheal.net (consulté le )

- « Me matan, Limon! -Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota- INEDITO » [vidéo], sur YouTube (consulté le ).

- (en) « BBC NEWS / Americas / At home on Pablo Escobar's ranch », sur news.bbc.co.uk (consulté le ).

- « Colombie: le transfert d'hippopotames invasifs coûtera 3,5 millions de dollars », sur LEFIGARO, (consulté le )

- « A luxurious Miami mansion built by the 'The King of Cocaine' is no more », sur businessinsider.com, Business Insider France, (consulté le ).

- Amanda Macias, « This dilapidated villa once served as a Caribbean getaway for drug-kingpin Pablo Escobar », sur businessinsider.com, Business Insider France, (consulté le ).

- « Liberation - Cartel de Cali - 19960322.pdf », sur Google Docs (consulté le ).

- Libération, 22 mars 1996.

- Virginia Vallejo, Loving Pablo, Hating Escobar.

- « La guerre de la drogue », Le Monde diplomatique, archivé le 1er janvier 2006.

Voir aussi

Bibliographie

- Hernando Calvo Ospina (trad. de l'espagnol par Henriette Courtens et Léon Goffin), Don Pablo et ses amis : Pablo Escobar et la cocaïne connection, EPO, , 184 p. (ISBN 2-87262-090-7, OCLC 48829018).

- Gabriel García Márquez, Journal d'un enlèvement [« Noticia de un secuestro »], .

- Guy Gugliotta et Jeff Leen (trad. Pascal Martin et Octave Lepourpre), Les rois de la cocaïne : l'histoire secrète du cartel de Medellín, Presses de la Cité, coll. « Documents », , 357 p. (ISBN 2-258-03020-X).

- Mark Bowden (trad. Christophe Mercier), Il faut tuer Pablo Escobar, Plon, , 371 p. (ISBN 2-259-19406-0).

- Juan Pablo Escobar (trad. Arthur Desinge), Pablo Escobar, mon père, Hugo Document, , 400 p. (ISBN 2-755-63573-8).

- Maria Isabel Santos-Escobar, Frédéric Ploquin, La Vie secrète de Pablo Escobar, Éditions Albin Michel, 2021, 368 p.

Cinéma

- 2001 : Blow de Ted Demme, interprété par Cliff Curtis.

- 2014 : Paradise Lost d'Andrea Di Stefano, interprété par Benicio del Toro.

- 2015 : Infiltrator de Brad Furman.

- 2017 : Escobar (Loving Pablo) de Fernando León de Aranoa, interprété par Javier Bardem.

Télévision

- 2012 : Pablo Escobar, le patron du mal (Pablo Escobar: el patrón del mal) (Telenovela), interprété par Andrés Parra.

- 2015 : Narcos (saisons 1 et 2), interprété par Wagner Moura.

Documentaire

- 2009 : Les péchés de mon père (Los Pecados de mi Padre) de Nicolás Entel (es), avec Juan Escobar.

- 2010 : The Two Escobars de Jeff Zimbalist (en) et Michael Zimbalist.

Articles connexes

Liens externes

- Ressource relative à l'audiovisuel :

- (en) IMDb

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- « Séquence du journal télévisé du 3 décembre 1993, qui relate la fin du trafiquant » [vidéo], sur ina.fr.