Notes américaines

Notes américaines, en anglais American Notes for General Circulation, est le récit par Charles Dickens de son voyage en Amérique du Nord, avec son épouse, au cours de l'année 1842. Publié par Chapman & Hall dès octobre, avec des illustrations de Marcus Stone, ce petit ouvrage est en majeure partie fondé sur les lettres envoyées à John Forster tout au long du séjour. Les Dickens avaient quitté Liverpool le et étaient revenus le , les cinq mois s'étant passés à visiter les grandes villes des États-Unis et, pendant un mois, celles du Canada, où ils avaient partout reçu un accueil triomphal de la part des autorités, des sommités littéraires et du public[1].

| Notes américaines | |

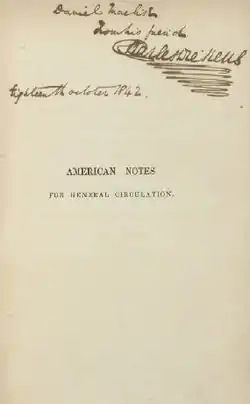

Page de titre avec une dédicace de l'auteur à Daniel Maclise, illustrateur. | |

| Auteur | Charles Dickens |

|---|---|

| Pays | |

| Genre | Reportage critique |

| Version originale | |

| Langue | anglais |

| Titre | American Notes for General Circulation |

| Éditeur | Chapman & Hall |

| Lieu de parution | Londres |

| Date de parution | 1842 |

| Chronologie | |

Cependant, fatigué de tant d'attention, irrité aussi par le ton de la presse, le refus général de prendre en considération l'institution d'un copyright international, le spectacle de l'esclavage, Dickens rédige dès son retour, pendant l'été passé au bord de la mer[2], un compte rendu férocement critique où il raconte son voyage et dénonce la presse américaine, les conditions sanitaires des villes, l'esclavage, raillant le comportement des Américains, par exemple l'habitude qu'ils ont de cracher leur chique en public[2].

Notes américaines a très vite été piraté et diffusé aux États-Unis par le périodique Brother Jonathan (du nom de la figure allégorique conçue pour personnifier les États-Unis dans leur ensemble aux premiers temps de l'existence de la nation américaine[1]). La colère des lecteurs et le déchaînement de la presse ont été égaux à l'engouement précédemment porté au visiteur ; l'ouvrage a même été brûlé en public dans un théâtre de New York[1]. Ce ressentiment se voit porté à son comble lorsque Dickens récidive peu après dans son roman Martin Chuzzlewit, paru en 1844, où une longue partie médiane consacrée au séjour en Amérique du héros, accompagné de son ami Mark Tapley, reprend avec une virulence accrue les critiques précédemment formulées.

Cependant, American Notes n'est pas né aussi spontanément qu'on a pu l'imaginer. Il existe une pléthore de récits de voyage aux États-Unis que Dickens est supposé avoir consultés. Ces récits représentent un genre spécifique dans lequel s'inscrit son livre[3], mais, comme l'écrit Nathalie Vanfasse, « force est […] de constater que, si cet ouvrage peut être mis en relation avec d'autres récits de voyage sur les États-Unis écrits à la même époque, il se nourrit aussi largement de fiction »[3].

Quoi qu'il en soit, ce petit livre semble avoir eu une influence déterminante sur l'évolution de Dickens, donc de son œuvre. En effet, comme le signale Kate Flint, la réaction du public américain ne concernant pas seulement ses écrits, mais son personnage (persona), il est devenu ce qu'elle appelle une « commodité littéraire dont la circulation lui a complètement échappé ». Du coup, renforcé comme de l'extérieur dans son nationalisme, il s'est désormais autorisé à commenter toutes sortes d'affaires publiques, que ce soit par son militantisme ou par sa fiction[4].

Parmi les nombreuses réactions américaines, deux articles se détachent, l'un, fort critique, de E. P. Whipple, l'autre de G. W. Putnam, au contraire tout acquis au visiteur. Ils ont tous les deux l'avantage de n'avoir pas été rédigés à chaud, mais après la mort du romancier en 1870. Le premier analyse et commente Notes américaines ; le second raconte le voyage et le séjour du couple avec des souvenirs de première main, puisque son auteur avait été choisi pour servir de secrétaire à Dickens pendant son périple.

L'ouvrage de Dickens

Genèse

Avant de prendre le bateau à vapeur Britannia pour les États-Unis, Dickens s'astreint à lire plusieurs récits de voyage en Amérique[5]. La liste des ouvrages qu'il est censé avoir consultés, établie par Jerome Meckler, comprend Diary in America du capitaine Frederick Marryat (1839), Observations on Professions, Literature, Manners, Emigration in the United States, Made During a Residence There in 1833 d'Isaac Flidler (1833), Travels in North America in the Years 1827-1828 d'un ami de Dickens, le capitaine Basil Hall, Domesic Manners of the Americans de Frances Trollope (1832), Society in America de Harriet Martineau (1837) et De la démocratie en Amérique d'Alexis de Tocqueville (1835 et 1840)[6]. Paul Schlicke y ajoute, sans citer de titre, le nom de James Silk Buckingham, mais cet auteur semble, comme le montre son autobiographie, avoir plutôt fréquenté l'Orient[7]. Sans aucun doute, comme n'importe quel voyageur, Dickens se prépare à visiter un nouveau pays et veut se renseigner sur ses paysages et ses traditions, mais il est tout aussi certain qu'il songe déjà à l'ouvrage qu'il va rédiger dès son retour[8]. De toute façon, il espère que ce périple sera productif et rémunérateur : après cinq livres majeurs en cinq ans, sans compter plusieurs ouvrages de moindre envergure, il craint que ne s'épuise sa veine créatrice et voit dans un récit de voyage l'occasion d'écrire avec moins de contrainte tout en glanant du matériau neuf pour son prochain roman, ce qui sera effectivement le cas avec Martin Chuzzlewit[8].

Jusqu'alors, l'idée chez Dickens d'un voyage en Amérique était restée intermittente, mais la décision de la réaliser se trouva soudain prise en . Pourtant, la saison ne s'y prêtait guère, avec des automnes pas toujours cléments et des hivers à coup sûr rudes ; de plus, la traversée s'avéra particulièrement agitée, ce qui rendit d'autant plus agréable la réception à laquelle il fut convié dès son arrivée et qui, selon lui, « avait surpassé tout ce à quoi un roi ou un empereur pouvait s'attendre »[9]. Ce n'était que justice, Dickens étant désormais reconnu, des deux côtés de l'Atlantique, comme l'écrivain le plus éminent de sa génération[8]. De plus, lui-même se considère comme un radical en politique et se sent tout disposé à admirer les réalisations démocratiques de la jeune république ; les Américains, quant à eux, s'attendent à rencontrer un esprit ouvert, ne se réclamant pas de l'éternel cliché auquel la partialité de tant de visiteurs précédents les a habitués, qui présente le Vieux Monde retranché sur ses certitudes face aux États-Unis[8].

La réalité est qu'il ne fallut pas longtemps pour que ces espoirs réciproques fussent déçus. Dickens s'aliéna la presse avec son exigence d'un copyright international, et se trouva fort irrité des attaques dont il devint l'objet, et surtout, du ton employé pour le critiquer. De plus, nombre d'habitudes américaines lui parurent vite nauséabondes : les crachats sans retenue, le manque d'hygiène personnelle, la grossièreté des convives à table, sans compter la familiarité générale faisant de lui une sorte de phénomène que s'approprie tout un chacun sans la moindre réserve. Plus dérangeante est la découverte progressive, alors qu'il s'enfonce le long de la ligne Mason-Dixon, démarcation entre les états abolitionnistes et les états esclavagistes[10], des réalités de cette « institution bizarre » qu'est l'esclavage, qui suscite en lui une horreur absolue. Aussi est-il tout aussi heureux, alors qu'il s'embarque en juin pour le voyage de retour, de quitter l'Amérique que de rentrer chez lui[8].

Pendant son séjour, Dickens écrivit de nombreuses lettres, surtout à son ami John Forster, manifestement dans l'intention d'utiliser ces aide-mémoire pour son futur livre, « stratégie payante », écrit Paul Schlicke, puisque American Notes fut prêt dès le début d', soit moins de quatre mois après le retour en Angleterre. Alors qu'il était au travail, il demanda à divers autres correspondants, l'illustrateur Daniel Maclise surtout, de lui renvoyer ses lettres pour finaliser certains chapitres ; en d'autres occasions, par exemple lorsqu'il décrit les méthodes appliquées pour l'éducation de Laura Bridgeman, une Américaine sourde et muette, et aussi quand il discourt sur l'esclavage, son manuscrit (déposé au Victoria and Albert Museum) montre à l'évidence qu'il s'est servi de coupures de journaux ou d'autres publications collectées lors de son périple. Des sections entières de son ouvrage étaient déjà prêtes pour la correction en épreuves alors que s'en poursuivait la rédaction[8].

Ordonnance du livre

American Notes est assez nettement divisé en deux parties : la première est consacrée à la traversée, à l'arrivée et aux déplacements jusqu'à Washington, D.C., et Dickens y présente diverses institutions américaines, les écoles, les prisons et, dans la capitale, le gouvernement ; la seconde se préoccupe surtout des voyages vers l'ouest et des rigueurs auxquelles sont soumis les passagers des trains ou des diligences, ou encore, lors des déplacements sur l'eau, des péniches et autres embarcations de canal et de rivière. Certaines pages décrivent aussi les paysages traversés, qui semblent laisser l'auteur assez indifférent[8]. Le ton critique de l'ensemble ne surprend pas, ayant déjà été annoncé par le titre : en effet, American Notes for General Circulation est en soi un jeu de mots lourd de signification, puisqu'il peut se traduire par « Billets de banque américains en circulation généralisée », allusion aux crises bancaires du pays et au manque de fiabilité des coupures privées, et plus directement, selon Michael Slater, à la faillite de la seconde banque des États-Unis et à la panique monétaire qui s'ensuivit en 1837, dont les effets se faisaient toujours sentir en 1842[11].

En juillet, Dickens avait écrit une introduction à son livre, mais, se rendant au conseil de John Forster, il se décida au dernier moment à ne pas la publier. En réalité, il s'agissait d'un chapitre qui aurait sans doute bien éclairé les lecteurs sur ses intentions : il ne prétendait pas, disait-il en substance, avoir analysé les institutions et le mode de vie américains, ni s'être spécifiquement appuyé sur son expérience personnelle ; il s'agissait simplement d'un « catalogue de ses impressions » et de ses réflexions à leur propos, et aussi de sa revendication au droit de rendre compte le plus honnêtement possible des « abus et faiblesses » rencontrés aux États-Unis, « tout comme il l'avait déjà fait et le ferait toujours dans son propre pays »[12]. Évidemment, Forster avait craint que cette introduction, une fois publiée, n'avivât encore la colère des Américains, déjà suffisamment scandalisés par la matière même du livre[12].

Accueil

Le livre, d'ailleurs, se vend bien, surtout aux États-Unis en éditions piratées, mais les comptes rendus anglais restent décevants. Alors que Dickens s'attend à la vitupération de la presse d'outre-Atlantique, il est surpris et choqué de la tiédeur plutôt négative de ses compatriotes[12] : dans l'ensemble, la critique britannique se plaint que les descriptions des paysages et des différents lieux visités, tout comme les commentaires du visiteur, n'apportent rien de nouveau et qu'on n'y retrouve pas le cachet proprement « dickensien » auquel l'auteur a habitué ses lecteurs. En revanche, la critique américaine, elle, se déchaîne, accusant l'ouvrage de n'être qu'une déformation, parmi tant d'autres, des vertus républicaines restées incomprises et une piètre manifestation d'hostilité et de jalousie vengeresses. Seuls les abolitionnistes, toujours prêts à recueillir un appui d'où qu'il vienne, apportent de l'eau au moulin de Dickens. Bien des amis américains du romancier, dont Washington Irving qui avait œuvré pour ce voyage, s'éloignent de lui, surtout après la nouvelle charge de Martin Chuzzlewit[12].

Il se peut que le dernier chapitre d'American Notes ait été rédigé longtemps après 1842, au retour de la tournée de lectures publiques que Dickens entreprend aux États-Unis en . En effet, lors d'un dîner de gala donné en son honneur à New York le , il rend hommage aux « grandioses changements, à la fois physiques et moraux, qu'[il] a constatés autour de [lui] après une absence de vingt-cinq années », ajoutant que, désormais, ces dernières considérations seront ajoutées à toute nouvelle édition de Notes américaines et de Martin Chuzzlewit[12].

Sources et contexte

.svg.png.webp)

Lorsque Dickens écrit American Notes, la mode des récits de voyage aux États-Unis est en pleine expansion. Les Européens sont en effet très attirés par ce nouveau modèle de société, d'autant qu'il a été forgé par des émigrés du Vieux Continent. Dès le XVIIIe siècle, alors que l'Amérique était toujours une colonie britannique, l'énergie et l'esprit d'aventure déployés à conquérir les territoires de l'Ouest fascinaient l'imagination, surtout du fait que ces pionniers, souvent réfugiés pour des raisons religieuses, partaient de rien et ne connaissaient pas encore de divisions sociales[13]. Dickens rend d'ailleurs compte de cette réalité devenue mythique, lorsqu'il explique qu'après avoir vu la côte Est, il désire s'enfoncer dans le centre du pays, afin de répondre « aux vieux chuchotements si souvent entendus à la maison, alors qu'il n'imaginai[t] pas s'y trouver un jour ; et pour rêver de nouveau à des cités surgissant de terre comme les palais dans les contes de fées, au beau milieu des solitudes sauvages et des forêts de l'ouest »[14].

Après la Déclaration d'indépendance de 1776, puis la signature de la Constitution des États-Unis le , outre l'intérêt porté aux pionniers, naît une curiosité pour la nation américaine, avec sa spécificité sociale, politique et économique[13]. Les Anglais, en particulier, comme Frederick Marryat, veulent savoir, puisque la nouvelle société américaine est en majeure partie issue de leur peuple, si leurs cousins d'outre-Atlantique sont restés anglais ou s'ils sont devenus très différents[15] ; tel est aussi le cas de Harriet Martineau qui fait le déplacement, « fortement désireuse d'admirer les institutions démocratiques, mais nantie d'une suprême ignorance quant à la manière dont le peuple américain s'est hissé à leur niveau ou, au contraire, a failli à sa propre théorie »[16] ; en fait, Harriet Martineau invente la sociologie sans le savoir, car, durant sa visite de deux ans entre 1834 et 1835, faisant preuve d'une remarquable inventivité, elle décide de rencontrer toutes les couches de la population, visite des prisons, des asiles d'aliénés, des sociétés savantes, des usines ainsi que des bordels, se consacre à l'étude systématique de l'économie, de la politique, du système éducatif, de la famille, des classes sociales et du statut de la femme, travail rappelant celui d'Alexis de Tocqueville, mais assis sur une base méthodologique[13].

De plus, au XIXe siècle, les principes énoncés dans les textes fondateurs[17] commencent à porter leurs fruits, ce qui incite les Européens à la comparaison. Il n'est donc pas étonnant que Dickens consacre une grande part de son livre à confronter les théories professées par ses hôtes américains et leur application[18]. Sa visite à la Chambre des représentants des États-Unis (United States House of Representatives)[N 1] fait l'objet d'un compte rendu cinglant d'ironie : « Ai-je reconnu dans cette assemblée un groupe d'hommes disposés dans leur nouveau monde à corriger certains des vices hypocrites de l'ancien, ayant nettoyé les chemins menant […] au pouvoir, débattu et légiféré pour le bien commun, et ne connaissant d'autre parti que leur propre patrie ? »[19]. La réponse est évidemment négative : il a constaté la fraude électorale, la corruption des fonctionnaires, l'aventurisme des élus avides d'argent et de profit véreux ; il a été témoin de la violence politique, et surtout, il a vu l'esclavage en action, fort éloigné des textes fondateurs, et il crie son indignation : « Dans le wagon réservé aux nègres où nous avons voyagé, se trouvaient une mère et ses enfants qui venaient juste d'être pourchassés […] Le champion de la vie, de la liberté, de la quête du bonheur qui les avait achetés, avait emprunté le même train »[20].

Non seulement les Européens jaugent les pratiques sociales, économiques et politiques des États-Unis, ils comparent également le pays à leur continent et voient en l'outre-Atlantique comme un laboratoire d'idées pouvant, le cas échéant, être transposées chez eux[21]. C'est pourquoi, comme d'autres écrivains, par exemple Frederick Marryat, Dickens veut en savoir plus sur les systèmes de discipline pénitentiaire, en particulier sur la prévention et le traitement de la délinquance juvénile[22]. En ce domaine, les États-Unis lui paraissent devoir servir de modèle pour l'Angleterre, surtout par leur pratique du silent system[23], qui permet aux prisonniers de travailler en groupe mais en gardant le silence : il approuve l'adoption par l'Angleterre, « depuis quelques années », de cette forme de discipline et en vante les bienfaits[22].

De telles confrontations vont dans les deux sens et ne tournent pas toujours à l'avantage des Américains. Dickens constate ainsi que la législation sur les condamnés à mort est plus tolérante en Angleterre, où le condamné peut au moins profiter du grand air et de l'exercice physique « à certains moments de la journée »[24]. Pour autant, il reste lucide quant à la portée de telles comparaisons[21], car il sait faire la part des contingences géographiques, climatiques, sociales et économiques[21] : en particulier, écrit-il, « l'Amérique, pays nouveau et ne souffrant pas de surpopulation, a le grand avantage dans ses prisons de pouvoir fournir à ses détenus un travail utile et profitable ; chez nous, il existe tout naturellement un très fort préjugé contre le travail en milieu pénitentiaire, quasi insurmontable, pour la simple raison que d'honnêtes citoyens n'ayant commis aucune infraction se retrouvent condamnés à rechercher en vain du travail »[25].

Les Américains eux aussi écrivent des récits de voyage, curieux qu'ils sont de connaître l'opinion des Anglais sur leur ancienne colonie ; ils sont en outre très friands des œuvres de Dickens dont ils ont apprécié les Esquisses de Boz, et il leur importe d'apprendre du célèbre chroniqueur comment il juge leur société et leurs institutions[26]. La proximité entre les deux pays s'étant accrue depuis que le bateau à voile a cédé la place au bateau à vapeur, les récits de voyage outre-Atlantique se sont multipliés et American Notes leur doit sans doute quelque chose[26].

Les Notes américaines et les récits de voyage

Se pose la question de savoir si Dickens n'a pas été influencé par la littérature de voyage qu'il avait lue et si son livre ne comporte pas une part de déception induite par les représentations utopiques de l'Amérique dont il était imbu avant son départ[26]. Jerome Meckler est d'avis que ses lectures l'avaient en effet conduit à penser qu'il allait trouver là le meilleur des mondes possibles, et conjointement, qu'il était porté à accentuer les approches déjà négatives d'autres écrivains[27]. Cependant, Percy G. Adams remarque qu'au contraire, les auteurs ont souvent tendance à mettre en doute la crédibilité de leurs prédécesseurs ou contemporains et cherchent à prouver la supériorité de leur propre vision[28], ce qui fait dire à Nathalie Vanfasse que les deux positions doivent être nuancées[26].

American Notes, en effet, est moins virulent que les chapitres de Martin Chuzzlewit consacrés au même sujet, voire que les discours prononcés et les lettres rédigées par le voyageur au cours de son périple. Si la critique définit volontiers l'ouvrage comme un réquisitoire dénonçant les manières répugnantes des Américains, leur violation du copyright des auteurs européens, le crime de l'esclavage, en réalité, la question du copyright, même si elle avait été soulevée lors de discours de Dickens, d'ailleurs non transposés dans le récit, ne s'y trouve pratiquement pas évoquée[26]. En fait, il ressort de sa lecture qu'au départ, l'impression de Dickens est très favorable, qu'elle commence à évoluer lors de son arrivée à New York et que « la descente aux Enfers », comme l'écrit Nathalie Vanfasse, ne se produit qu'à la jonction entre l'Ohio et le Mississippi[29], où, découvrant la réalité de l'esclavage, Dickens décide, en effet, de rebrousser chemin.

S'ajoute à cela le fait que si, comme l'affirme péremptoirement la critique, il est rentré ulcéré par sa visite, il a tout de même rencontré sur le continent américain la société presque idéale à laquelle il aspirait, celle du second pays parcouru, le Canada[29] : il écrit en substance que ce pays garde une place privilégiée dans son souvenir, que bien peu d'Anglais le voient tel qu'il est, que c'est une terre de promesses solide et saine, et que, pour lui qui avait l'habitude de le considérer comme un pays laissé pour compte et arriéré, ce fut une immense surprise de constater sa fiévreuse activité, la pérennité de sa prospérité, la haute tenue de sa presse publique, tout comme le degré de confort et de bonheur qu'assure une activité industrieuse et honnête[30]. Ainsi, le Canada représente pour lui l'utopie qu'il rêvait de trouver en arrivant sur la côte américaine[29] : ses descriptions des paysages et des villes, ses appréciations de la société sont alors empreintes d'enthousiasme, et, lorsqu'il contemple les chutes du Niagara, il se fait même dithyrambique :

« Oh, comme les épreuves et les affres de la vie quotidienne s'effacèrent et s'éloignèrent au cours des dix journées mémorables que nous avons passées sur cette Terre Enchantée ! Quelles voix n'ont-elles pas surgi des eaux rugissantes ; quels visages disparus de la surface de la terre n'ont-ils pas porté leur regard sur moi depuis les profondeurs étincelantes ; quelles promesses enchanteresses n'ont-elles pas lui dans ces larmes angéliques, avant de s'enlacer aux arcs somptueux des arcs-en-ciel sans cesse changeants[31]. »

En réalité, Dickens croit voir et entendre Mary Scott Hogarth, sa jeune belle-sœur décédée prématurément quelques années plus tôt, qu'il ne peut oublier : il ressent soudain l'impression qu'elle est présente dans ce paysage sublime, qu'elle y est venue plusieurs fois depuis que « son doux visage s'est estompé de [s]a vue terrestre » (« her sweet face fade from my earthly sight »)[32]. Tout au long de ce périple américain, il s'est senti entouré et touché par « cet esprit qui guide [s]a vie […], le doigt invariablement pointé vers les sphères d'en haut depuis plus de quatre ans[33] - [34]. »

Frances Trollope, par Auguste Hervieu.

Frances Trollope, par Auguste Hervieu. La prison de Sing Sing en 1855.

La prison de Sing Sing en 1855. Danse des fidèles durant un office shaker.

Danse des fidèles durant un office shaker. Confluence de l'Ohio et du Mississippi.

Confluence de l'Ohio et du Mississippi. Vue de la prairie américaine.

Vue de la prairie américaine.

Ainsi, sa déception n'est pas complète[29]. Et il est à remarquer qu'il ne fait pas directement allusion aux ouvrages de James Silk Buckingham, d'Harriet Martineau et de Frederick Marryat qu'il a lus (ce qui le distingue de la majorité des autres écrivains qui s'opposent aux récits de voyage existants, ceux précédemment cités), ni même aux écrits de Frances Trollope[N 2], en particulier Mœurs domestiques des Américains, critique sévère très appréciée en Angleterre, mais soulevant la colère de la société anglo-américaine. À la différence de beaucoup, il ne dote pas non plus American Notes d'une préface renvoyant aux autres récits ; autrement dit, ses idées sur les États-Unis lui viennent surtout de ce qu'il a constaté et entendu sur place : ainsi, il se permet de chanter le charme des Bostoniennes : « J'en avais déjà entendu éloquemment parler, mais n'ayant jamais cru ce qu'on m'avait raconté, je ne fus point déçu ; de fait, les dames sont sans aucun doute très belles — de visage : mais là, il me faut m'arrêter[35]. »

Quand Dickens parle de son dégoût pour l'habitude qu'ont les Américains de recracher leur chique n'importe où, loin de dénigrer les auteurs ayant évoqué cette habitude avant lui, il s'emploie au contraire à souligner qu'ils n'avaient nullement exagéré leur répugnance, voire qu'ils l'avaient minimisée[29]. Parfois, il reconnaît qu'il n'a pas apprécié leurs commentaires à leur juste valeur, et son récit surenchérit sur leurs comptes rendus sans les critiquer :

« Comme Chicago peut être appelée le quartier général de la salive noircie de tabac, le moment est venu d'avouer que la prévalence de ces odieuses pratiques de machouillage et d'expectoration se firent alors pour moi fort désagréables avant de devenir odieuses et nauséabondes […] Dans les bâtiments publics, on implore les visiteurs d'expulser ces glaires ou ces « conglomérats », comme j'ai entendu les appeler certains messieurs adeptes de ce genre de friandises, dans les crachoirs officiels plutôt que sur le soubassement des colonnes de marbre. […] En certains endroits, cette pratique fait intrinsèquement partie de chaque repas et visite matinale, comme de tous les rapports de la vie quotidienne. L'étranger qui suit les chemins que j'ai empruntés, constatera qu'elle fleurit dans toute sa splendeur, avec un suprême degré de luxuriance, à Washington. Et qu'il ne se persuade point, comme, à ma honte, je l'ai moi-même fait, que les touristes qui nous ont précédés en ont exagéré l'amplitude[36]. »

De telles constatations conduisent Dickens à dénoncer la publicité mensongère diffusée en Europe pour attirer les immigrants outre-Atlantique[29] : « Au confluent des deux rivières, l'Ohio et le Mississippi, le terrain est si plat, si en contrebas et si marécageux, qu'en certaines saisons de l'année, il est inondé jusqu'au faîte des habitations, devenant alors un véritable bouillon de culture pour les fièvres et la mort ; vanté en Angleterre comme une « Mine d'or d'espoir », objet de toutes les spéculations fondées sur le mensonge, il est synonyme de désastre pour nombre de gens. Ce Cairo n'est en fait rien d'autre qu'un sinistre bourbier[37]. »

En somme, si Dickens s'est servi des récits de voyage de ses prédécesseurs, comme en témoignent, par exemple, les ressemblances de son parcours et de son compte rendu avec ceux de son ami Basil Hall, mêmes prisons et hôpitaux visités dans l'Est, plus particulièrement le pénitencier de Sing Sing près de New York, même séjour dans la ville manufacturière de Lowell non loin de Boston, même intérêt pour la secte des Shakers, membres d'une branche du protestantisme issue des quakers née au début du XVIIIe siècle, à Lebanon, en Pennsylvanie, même parcours de la prairie américaine, etc., il s'avère pour autant difficile d'affirmer qu'il prend le contre-pied d'écrivains élogieux et rivalise avec ceux qui font de la critique leur fonds de commerce. En fait, note Nathalie Vanfasse, ce qui frappe le plus dans American Notes , c'est la part de fiction dont se nourrit l'ouvrage[38].

Voyages et voyageurs fictifs dans Notes américaines

La littérature américaine

Dans son récit, Dickens se réfère à la littérature américaine, plus particulièrement à l'œuvre de Washington Irving et à son The Kinckerbocker's History of New York (1809)[38] - [N 3] - [39] ; alors qu'il est en route pour New York, il reconnaît le nom de localités évoquées dans ce livre. Aussi mentionne-t-il Heel Gate, The Hog's Back, The Frying Pan et autres lieux-dits devenus familiers[40]. Il en est de même lorsqu'il se rend au Canada où les montagnes de Kaatskill évoquent pour lui les aventures de Rip Van Winkle (The Sketch Book)(1819)[41]. Et lorsqu'il décrit sa déception au spectacle de la prairie américaine, il se peut qu'il ait en mémoire le cycle des Histoires de Bas-de-Cuir de James Fenimore Cooper, comprenant cinq romans historiques, publiés de 1823 à 1841, et évoquant, à travers la vie du chasseur blanc Natty Bumppo, l’histoire des États-Unis de 1740 à 1804[42] - [38].

La fiction universelle

James Fenimore Cooper (1789-1851).

James Fenimore Cooper (1789-1851). Daniel Defoe (1660-1731).

Daniel Defoe (1660-1731). Jonathan Swift (1667-1745).

Jonathan Swift (1667-1745). Alain-René Lesage (1668-1747).

Alain-René Lesage (1668-1747).

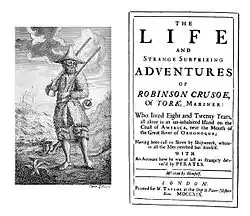

Paradoxalement, lorsqu'il a besoin de se référer explicitement à des voyages et à des voyageurs, c'est plutôt vers la fiction qu'il se tourne[38] : ainsi évoque-t-il Robinson Crusoé pour décrire un couple qui lui paraît assez louche sur le navire où sa femme et lui ont embarqué pour les États-Unis : « un couple mystérieux, comme fugitif, une dame plutôt agréable à regarder et un monsieur bardé de plus de fusils que Robinson Crusoé, avec une pelisse de tir et deux gros chiens à bord »[43] ; et lorsqu'il voyage dans le wagon réservé aux noirs, il le décrit en des termes rappelant Les Voyages de Gulliver de Jonathan Swift : « une grande caisse haletante et maladroite, telle celle dans laquelle Gulliver embarqua lors de son départ du royaume de Brobdingnag »[44], et l'allusion à Gulliver se répète quand, sur un petit vapeur de rivière en partance pour Hartford dans le Connecticut, il se voit réduit à occuper une cabine minuscule, « lilliputienne », écrit-il, où est quand même casé un fauteuil à bascule, ce qui provoque son hilarité : « Il serait impossible de se rendre n'importe où en Amérique sans un fauteuil à bascule »[45] - [38].

Autre référence, française cette fois, le Gil Blas de Santillane de Lesage, qui se rappelle à lui à la vue des porcs en liberté dans New York et ailleurs ; il y va de sa plume pour un petit conte picaresque à la manière de Lesage auquel il rend hommage à la fin de son paragraphe[46], et à un autre endroit de son récit, sur le vapeur l'emmenant vers l'ouest, il associe Lesage et Swift pour décrire le morne ennui que génère le spectacle de passagers engloutissant sans façon leurs victuailles à une vitesse record, tels, dit-il, « des compagnons de route d'une espèce animale, avant de s'esquiver comme des voleurs d'un air renfrogné »[47] - [48].

Le thème du voyage étant prévalent dans les contes des Mille et Une Nuits, l'un des ouvrages préférés de Dickens dans son enfance[49], il n'est pas étonnant qu'on en retrouve l'écho dans Notes américaines[50]. Ainsi, le quartier de Wall Street à New York se voit associé à cet univers exotique où « l'homme des Mille et une nuits » est évoqué avec son coffre-fort ; de même, à propos cette fois de l'esclavage, Dickens se réfère au « Noir dans les Voyages de Sinbad avec un œil au milieu du front rougeoyant comme un charbon ardent[20] ».

L'appel à son propre art

Ces constantes références littéraires constituent bien une spécificité du récit de voyage à la Dickens, ce qui confère à Notes américaines une dimension pittoresque que les lecteurs avertis peuvent reconnaître et qui tranche avec les rapports factuels qui leur sont d'habitude présentés[50]. Par exemple, alors que Basil Hall ne fait que décrire aussi objectivement que possible le système d'isolement pénitentiaire, Dickens, lui, fait appel à son imagination de romancier pour restituer l'état d'esprit des détenus soumis à cet isolement : « Toujours et encore, [le prisonnier] retombe sur son lit et y gît en gémissant ; soudain, il fait un bond, à l'affût de savoir si un autre homme s'approche, s'il existe une autre cellule semblable à la sienne de chaque côté, et il tend l'oreille avec avidité »[51]. De façon identique, lors de la visite d'un institut pour aveugles à Boston, au lieu de se contenter d'une description générale, il se focalise sur une jeune femme, Laura Bridgman, qui, sourde et aveugle, apprend avec l'aide d'un médecin à communiquer avec ses proches : sa technique n'est alors pas très différente de celle que déploient les romans sentimentaux[50] - [N 4] - [52], puisque l'histoire de la jeune femme n'est pas livrée à l'état brut, mais par l'entremise du journal du médecin. Il s'agit donc d'un récit, entre guillemets, dans le récit, dans lequel Dickens a opéré des choix pour ne retenir que les extraits les plus émouvants, tout en regrettant, coquetterie d'auteur sûr de ses effets, « de ne pouvoir présenter l'ensemble [du journal] »[53] - [54].

« Le basculement du réel dans la fiction » (Nathalie Vanfasse)

Il arrive même que Dickens se réfère à sa propre fiction : par exemple, pour rendre au mieux les impressions ressenties lors du mal de mer qui l'assaille lors du retour en Angleterre, il se tourne vers son Barnaby Rudge, écrit un an plus tôt[54], où il décrit les sentiments d'horreur du vieux Mr Willet, dont le bar de Chigwell vient d'être envahi par la foule hurlante et déchaînée, et il ajoute : « Si Neptune lui-même avait fait irruption avec son trident, j'aurais considéré cet événement comme la plus normale des choses[55] - [56] ».

Outre la dimension imaginaire, certaines formes, formules et images de Notes américaines font basculer le réel dans la fiction et contribuent « à lui attribuer une qualité visionnaire[56] ». La description du Mississippi devient même fantastique, quand Dickens évoque des arbres et des souches énormes dont les racines enchevêtrées deviennent des « corps monstrueux […] à la chevelure emmêlée » ou des « sangsues géantes » ou encore « des serpents blessés[37] ». À l'occasion, il emploie également des images très littéraires, par exemple lorsqu'il compare les couchettes superposées d'un bateau l'emmenant vers l'ouest américain à des étagères suspendues « où les passagers étaient la bibliothèque qu'on allait ranger sur le côté, sur trois étages, jusqu'au matin[57] » ; il y a là très exactement ce que Tzvetan Todorov décrit, lorsqu'il parle, à propos du fantastique, de « l'hésitation entre le surnaturel et le naturel, le possible ou l'impossible et parfois entre le logique et l'illogique[58] ».

Notes américaines se caractérise aussi par l'imagination scénique qui conduit Dickens à utiliser de nombreuses références au théâtre et à l'art de la scène : par exemple, la ville de Boston lui évoque, par son entrelacs de rues et de carrefours à angle droit, le passage d'une pantomime où se cache « le clown en pantalon bouffe derrière chaque embrasure de porte ou chaque pilier » et où « Arlequin et Colombine logent chez un tout petit horloger, au premier étage, près de l'hôtel[59] - [60] ». Certaines scènes sont même composées de façon particulièrement théâtrale, par exemple la relation du discours d'un prêcheur un tantinet excentrique, dont Dickens fait alterner les phrases avec de véritables didascalies, indications scéniques et accessoires de scène[61] - [56].

Conclusion

Notes américaines relève donc du genre des récits de voyage aux États-Unis, sans pour autant que Dickens se confine aux lois établies par ses prédécesseurs ou contemporains ; il ignore la rivalité souvent de mise entre écrivains désireux d'imposer leurs vues aux dépens de celles de leurs confrères ; le livre se rattache aussi à d'autres formes de littérature, le récit fictionnel, le conte et le théâtre, d'où sa logique à la fois réaliste et imaginaire[62].

Le point de vue américain

Edwin Percy Whipple.

Edwin Percy Whipple. Benjamin Robert Haydon par lui-même (1847).

Benjamin Robert Haydon par lui-même (1847). Sir Thomas Noon Talford.

Sir Thomas Noon Talford. La baronne Holland avec son fils, par Louis Gaufier.

La baronne Holland avec son fils, par Louis Gaufier. Holland House où recevait la baronne Holland.

Holland House où recevait la baronne Holland.

Commentaire d'Edwin Percy Whipple

Le point de vue américain est d'abord exprimé dans un article publié le , soit sept ans après la mort de Dickens, sous la plume d'Edwin Percy Whipple[N 5] qui commente son déplacement, sa visite et son compte rendu[63]. Cette analyse n'est pas réalisée à chaud, tant s'en faut, puisque la publication de Notes américaines s'est faite trente-cinq années auparavant et qu'entre-temps, le romancier a fait un autre voyage en Amérique, apaisé cette fois, lors d'une tournée de lectures publiques en 1867.

Dickens avant son départ

L'auteur y souligne l'activisme radicaliste de Dickens au cours des six mois précédant son départ, assure donc qu'il s'est embarqué sans le moindre préjugé doctrinal à l'égard du pays qu'il allait visiter, mais qu'il ne s'y connaissait que fort peu en sciences politique et économique, et aussi qu'il manquait « d'esprit philosophique »[64] ; aussi, écrire sur les États-Unis en 1842 quelque chose qui pût satisfaire de véritables penseurs se trouvait hors de sa portée, et pis, son génie, pourtant réel, avait, en effet, peu relui dans ce livre. À l'appui de ses dires, E. P. Whipple cite Tocqueville qui « avait ridiculisé la notion qu'une quelconque opinion de Dickens sur la question fût citée comme faisant autorité » et de Macaulay qui « déclare le livre frivole et ennuyeux ». L'ennui que génère Notes américaines, poursuit l'auteur, tient surtout à la détermination qu'a Dickens de consacrer ses pages aux individus qu'il a rencontrés plutôt qu'aux réceptions et dîners « éminemment enthousiastes, ayant si généreusement été donnés en son honneur ». Certes, certains passages, comme la noble et pathétique description des émigrés sur le bateau faisant la navette entre Montréal et Québec, « sont de sa plus belle veine » ; il n'en demeure pas moins que la majeure partie du livre « relève d'une observation dispersée et incertaine »[64].

Whipple poursuit sa démonstration en citant le peintre Benjamin Haydon auquel Talfourd [sic] (Thomas Noon Talford (1795-1854), juge, homme politique et auteur à qui Dickens avait dédié Les Papiers posthumes du Pickwick Club) aurait confié qu'il avait présenté Dickens à Lady Holland[N 6], qui détestait les Américains et avait raillé Dickens de son choix de voyage, en lui recommandant d'aller plutôt à « Bristol et d'y voir des gens de troisième ou de quatrième catégorie qui feraient tout aussi bien l'affaire ». Et Whipple d'en conclure que sans doute le voyageur avait traversé l'Atlantique avec l'a priori que rencontrer des « individus vulgaires », comme il s'était mis en tête de le faire, risquait après tout de ne représenter qu' « un gaspillage d'argent et de talent »[65].

Les écrits dithyrambiques de Dickens à son arrivée

Plus prometteuses pour comprendre la réaction de Dickens, écrit E. P. Whipple, sont les quelque deux cents pages qu'il a adressées à Forster, et aussi les lettres pleines d'esprit qu'il a destinées au professeur C. C. Felton de l'université Harvard[N 7] - [66] pendant son séjour et juste après son retour[65] ; il cite d'abord un long extrait d'une missive envoyée à Forster le , dans laquelle Dickens ne tarit pas sur la magnificence et la générosité des marques officielles ou privées d'admiration et de respect qu'il reçoit sans discontinuer : dîners, bals, réceptions, spectacles, visites de représentants venus de lointaines provinces, etc. : « Tout cela surgit du cœur, jamais n'y aura-t-il un tel triomphe ! ». Et Whipple de souligner l'engouement du récipiendaire de tant d'attentions, son entichement des personnalités rencontrées, du confort des habitations (« Pas un seul individu en cette ville et cet état de la Nouvelle-Angleterre qui n'ait un feu ronflant et un bon dîner chaque jour de sa vie, et une épée de flamme suspendue dans les airs attirerait moins de curiosité que la vue d'un seul mendiant dans la rue. »). Whipple parle là d'extravagance, mais témoignant pour le moins d'une véritable « exaltation (elation) de l'âme de se sentir ainsi l'hôte de toute une nation dont l'hospitalité se déverse avec tant d'ardeur sur lui »[67].

Le jugement favorable de nombreuses sommités

De nombreuses sommités universitaires ou personnalités politiques sont alors citées pour relever l'enthousiasme ressenti envers Dickens : John Kenyon[N 8], qui dit qu'il sera « reçu comme personne depuis La Fayette » ; Daniel Webster[N 9], qui considère que ses œuvres romanesques « ont plus fait pour améliorer la condition des plus déshérités en Angleterre que tous les hommes d'État que la Grande-Bretagne a envoyés au parlement » ; l'ascétique Dr. Channing[N 10] - [68], qui souligne qu'elles témoignent à l'évidence de « sa tendance à éveiller la sympathie chez notre race » et à « changer l'indifférence […] envers la multitude des malheureux en une sensibilité douloureuse et indignée pour les injustices et les souffrances dont elle a été l'objet »[67].

L'affaire des copyrights

Alors qu'il voyage de New York à Boston, la prodigalité de ses hôtes, poursuit Whipple, le fatigue et même le chagrine ; c'est une bataille constante qu'il doit livrer pour régler ses factures, les autorités locales insistant pour le défrayer de tous frais. Entre New Haven et New York, il rencontre à nouveau le professeur Felton sur le vapeur et le décrit comme « le plus engageant des hommes, chaleureux, jovial, sans apprêt, un Anglais de premier choix ». Curieux, ajoute Whipple, que Dickens « traite le professeur d'« Anglais de premier choix » ; nous serions plus enclins à appeler ce […] patriote, cet érudit […], un « Américain de premier choix » »[69].

C'est à New York, note Whipple, que Dickens, irrité par les commentaires de la presse sur ses discours relatifs au copyright, et au milieu des ovations, a commencé à se lasser de ses adulateurs. Ses amis américains lui avaient déconseillé d'aborder la question, mais, commente-t-il, ce qui n'était que suggestion judicieuse, il l'a pris pour de la pusillanimité ; alors que la nation honorait un grand écrivain étranger, il paraissait malvenu qu'il se permît publiquement de recommander une modification de ses lois, tandis qu'il avait au contraire le sentiment qu'il faisait acte de courage, voire de noblesse, en mettant sa popularité en péril, en disant aux Américains, droit dans les yeux, qu'ils portaient la responsabilité d'une grave injustice à l'encontre de ses confrères anglais et de lui-même[69]. Et Whipple de souligner la « grandiloquence » avec laquelle il aborde le sujet dans ses lettres à Forster, à quel point il se donne le beau rôle, insistant sur le fait que lui, tout seul, avait « eu l'audace de leur laisser entendre qu'il y avait un point sur lequel ils bafouaient la justice », alors que « personne parmi les gens qui écrivent ici, ni Washington Irving, ni Prescott, ni Hoffman, ni Bryant, ni Halleck, ni Dana, ni Washington Allston n'osaient ouvrir la bouche pour se plaindre de cette loi inique ». Whipple cite enfin la conclusion de Dickens à son ami : « Je n'aime pas ce pays. Pour rien au monde, je n'y vivrais. […] Je suis d'avis qu'il est impossible, totalement impossible pour n'importe quel Anglais de vivre ici et d'y être heureux »[69].

Les fluctuations de Dickens

Washington Irving, « un gars formidable ».

Washington Irving, « un gars formidable ». Halleck, « un petit homme jovial ».

Halleck, « un petit homme jovial ». Dr. Channing, « un correspondant intéressant ».

Dr. Channing, « un correspondant intéressant ». Longfellow, « un homme franc et direct, très cultivé et un excellent écrivain ».

Longfellow, « un homme franc et direct, très cultivé et un excellent écrivain ».

Pourtant, fait remarquer Whipple, Dickens apprécie certains Américains : Washington Irving, « un gars formidable », Halleck, « un petit homme jovial », Dr. Channing, « un correspondant intéressant », Longfellow, « un homme franc et direct, très cultivé et un excellent écrivain ». Même au parlement se trouvent des hommes « remarquables, courageux, irrésistibles, des lions généreux, etc. »[70]. Alors, se demande Whipple, pourquoi Dickens, « après cela », « va-t-il donc choisir pour modèle politique en Amérique un homme comme l'auteur du programme Elijah ? […] Cela montre bien que son opinion du pays suit les hauts et les bas de son obstination à vouloir forcer l'adoption du copyright international ». Il convient de souligner, concède Whipple, que Dickens a peu à peu ressenti une immense fatigue, qu'il y a « quelque chose de cruel d'obliger un seul homme à serrer la main à toute une nation […] que Dickens aurait dû, s'il l'avait pu, déléguer sa popularité à cinquante, voire cent subordonnés […] qu'on a voulu le noyer dans un océan de champagne et de bordeaux, le suffoquer dans une cohue de gens fort élégamment habillés, et tout ce monde se fichait pas mal du fameux copyright. […] Rien d'étonnant, à ce compte, que, jour après jour, il se soit aigri envers ses hôtes, […] soit devenu méchant, voire coléreux, qu'il ait quitté le pays d'humeur massacrante et qu'il ait écrit à son propos sans faire d'aucune façon honneur à son sens de l'observation, son art de la satire et son humour »[70].

Conclusion

En effet, écrit Whipple, la vérité est que Notes américaines est « un livre ennuyeux, des Notes ne pouvant satisfaire son immense public, ni par son approche philosophique des institutions des États-Unis, ni par son rendu humoristique des façons américaines […] ; un livre creux, cela aurait pu se pardonner ; mais ennuyeux ? C'est impardonnable. Le résultat, c'est que Martin Chuzzlewit qui a suivi Notes américaines, qu'on considère comme l'un de ses meilleurs romans, a déçu son auteur et les éditeurs, et ne s'est vendu qu'à vingt ou vingt-trois mille exemplaires »[70].

Le voyage et les réactions de Dickens vus par un témoin direct

Il existe un autre récit, publié le , peu après la mort de Dickens, le compte rendu de G. W. Putnam, Quatre mois avec Charles Dickens[71], qui a l'avantage d'avoir été rédigé par un témoin très proche du maître. G. W. Putnam est alors élève chez le peintre Francis Alexander de Boston et il se souvient d'abord que, dès l'annonce de l'arrivée prochaine de Dickens, son professeur a invité le romancier à poser pour un portrait, proposition acceptée par retour. Ayant lu tous ses livres et partageant l'enthousiasme qu'ils suscitaient, Putnam se réjouissait de l'honneur qui lui serait fait de lui être présenté, sans se douter alors de la belle aventure qu'il allait vivre[72].

L'arrivée de Dickens et la bonne étoile de Putnam

Dickens, écrit-il, avait quitté l'Angleterre très affaibli par la maladie et était arrivé un samedi, épuisé par sa rude traversée en plein hiver, et c'est avec un plaisir évident qu'il aspirait au repos que l'amabilité et le respect dont il fut aussitôt entouré lui promettaient[72]. Dès le lundi, cependant, une foule de visiteurs se pressait dans sa résidence : « hommes d'État, auteurs, universitaires, marchands, juges, avocats, éditeurs, la plupart accompagnés des épouses et filles, si bien que ses appartements se trouvèrent envahis de visages souriants et de voix résonnant de gaieté »[73]. La presse, relayant à New York comme à Philadelphie les comptes rendus de Boston, consacrait la une des journaux à le décrire et à commenter ses façons d'être, et partout, en public comme en privé, jeunes ou vieux, citadins ou provinciaux, l'Amérique bruissait de « l'arrivée de Dickens » ; aussitôt se pressèrent les comités de toutes sortes pour voir le célèbre « Boz », « cet homme jeune et beau, et merveilleux de génie », et organiser rencontres, réceptions à l'infini[73].

Putnam raconte ensuite les séances de pose pour le portrait, décrit la bonne grâce de Dickens saluant la foule qui se presse aux abords du bâtiment et à l'intérieur. Son souci, cependant, est d'honorer à temps l'immense correspondance qu'il reçoit, et, demandant au peintre s'il peut lui recommander quelqu'un pour lui servir de secrétaire pendant son séjour, c'est le jeune homme qui lui est proposé. C'est ainsi qu'à partir du vendredi à 9 heures, Putnam commence sa collaboration avec le grand homme, ce qui va l'amener à voyager avec lui[74].

Dans son récit, Putnam consacre une page à la description de Mrs Dickens[74] ; le portrait est flatteur : visage régulier, bouclettes soignées, une apparence de santé d'une plénitude « très anglaise », beaucoup de dignité, de grâce et de calme, ce qui diffère de la nerveuse rapidité constamment enjouée de son époux[75]. Putnam souligne aussi le souci qu'éprouve Catherine Dickens d'avoir dû laisser en Angleterre ses quatre enfants dont elle montre le portrait encadré à ses interlocuteurs, dessiné au crayon par l'ami de la famille, le peintre Daniel Maclise, et toujours posé sur une table ou un guéridon près d'elle[75]. Le récit se poursuit par les activités du romancier à Boston, conformes, y est-il écrit, à la relation qui en est faite dans American Notes[76].

La ronde des réceptions

Putnam rend compte ensuite des innombrables réceptions auxquelles Dickens est convié et il ajoute que le maître anglais a « une très haute opinion de Boston et de ses habitants ». Le périple commence à Worcester, avant une étape à Hartford, cette partie du voyage se faisant à bord d'un petit vapeur dont Dickens estime la puissance à « un demi poney-vapeur »[76]. En conclusion de son allocution ce soir-là, Dickens rappelle, tout en évoquant la question d'un copyright international, la mort, dix ans plus tôt, de Sir Walter Scott[77].

Ainsi se poursuit le voyage, toujours accompagné d'une foule empressée : New Haven où les étudiants de Yale arrivent en nombre pour voir et admirer le célèbre « Boz »[77], puis, en compagnie du professeur Felton de Cambridge, New York où « les journaux de la ville sont pleins de « l'arrivée de Dickens » » ; visite d'écoles, de refuges, de prisons, et chaque soir, au moins quatre réceptions par « l'élite de la cité »[78]. Putnam rappelle que, dans Notes américaines, Dickens relate avec bonne humeur ses dîners dans les restaurants à huîtres en compagnie du « plus chaleureux des professeurs de grec »[78]. Outre les grands écrivains américains du moment, parfois tous réunis dans la même pièce, se présentent aussi des intrus cherchant à soutirer de l'argent à Dickens, par exemple un colporteur irlandais prétendant qu'il est pour beaucoup dans sa popularité en Amérique tant il a vendu de ses livres, et qui, après avoir essuyé un refus, « lui envoya une lettre pleine de menaces et d'indignation »[78]. Quelques anecdotes incongrues sont notées, par exemple la requête venue du sud pour un autographe du poème de Mrs Leo Hunter sur « l'agonie de la grenouille »[N 11] - [78].

Premières ombres au tableau

.jpg.webp) Fac-similé de la Déclaration d'indépendance des États-Unis.

Fac-similé de la Déclaration d'indépendance des États-Unis. Vue du sommet des monts Allegheny.

Vue du sommet des monts Allegheny.

C'est à New York, poursuit Putnam, « qu'on commença à se douter que Charles Dickens ne serait pas particulièrement disposé à approuver l'institution de l'esclavage »[79], et que les journaux « commencèrent à faire montre d'inimitié envers lui, sentiment qui atteignit ensuite un degré de violence et de méchanceté insoupçonné »[79]. Le récit rappelle une scène, à laquelle Dickens doit se soumettre, qui est « reproduite dans Martin Chuzzlewit »[80], celle dite du « lever » (levee) où le jeune Martin est obligé de serrer d'innombrables mains, « des grosses, des maigres, des courtes, des longues, des sèches, des moites, des molles, des rudes, des fines », et de mille et une façons, « crispée, lâche, brève, appuyée, attardée »[81] - [82].

Le voyage se poursuit, toujours avec sa cohorte de badauds et de personnalités entourant l'hôte de marque[80]. À Washington, Dickens rend visite au président Tyler[83] - [N 12], puis c'est la descente du Potomac jusqu'à Potomac Creek ; de là, des diligences conduisent la petite troupe jusqu'en Virginie et, comme à son habitude, Dickens s'assied à côté du cocher. Putnam prend soin de faire remarquer que cet épisode du voyage est très fidèlement décrit dans Notes américaines[83]. C'est après une de ses explications en réponse à une question concernant la stérilité des terres alentour, que Dickens manifeste de nouveau son horreur de l'esclavagisme ; se tournant vers sa femme, il s'écrie : « Grand Dieu, Kate, écoute ce que Mr P. vient de dire ! Ces terres étaient autrefois cultivées ! Et elles ont été abandonnées après avoir été épuisées par le travail forcé des esclaves ! »[83]. Putnam ajoute que le spectacle d'une mère noire et de ses enfants en pleurs dans une gare isolée et le commentaire d'un homme bien habillé s'exclamant « Bah, ce ne sont que des f… nègres qui viennent d'être achetés et que je conduis à Richmond, et tout ce tin-touin pour ça ! »[84], n'ont pu que l'indigner davantage, lui qui, et ici, Putnam reprend les termes mêmes de la Déclaration d'indépendance des États-Unis, « prônait la liberté et le bonheur de tous les êtres humains »[84]. Inutile, ajoute-t-il, « de mettre un bandeau sur les yeux […] d'un tel ami de l'humanité. Ce qui méritait l'éloge […], il le louait sans réserve ; mais jamais il n'aurait cautionné les torts de la nation, en particulier celui de l'esclavage »[84].

Pittsburg, St. Louis et Cincinnati

Dickens, poursuit Putnam, avait prévu une longue visite dans le sud du pays, mais le manque de temps et surtout la vague de chaleur affectant ces contrées le poussèrent à ne pas aller au-delà de Richmond. Après un bref séjour à Washington, il se rendit à Baltimore, puis à Harrisburg, d'où il décida de prendre le canal jusqu'à Pittsburg. La description par Putnam de cette descente en péniche est savoureuse : le commandant a cédé sa cabine à l'illustre couple ; à chaque arrêt, le bateau prend de nouveaux passagers, bientôt agglutinés sur la pile de leurs bagages ; lorsque se présente un pont, le barreur crie « Pont ! » ou « Pont bas ! » et « ceux qui avaient envie de garder leur cerveau se courbaient jusque après le passage[85] ». Les Dickens, eux, restent en général assis sur les chaises du petit pont adjoignant la cabine, à lire ou à converser. Puis, c'est la montée et la descente des monts Allegheny[85], avec quelques surprises culinaires, comme la potpie (sic), mélange de couenne, de cartilage et de pommes de terre, plus « des bouts de ceci et de cela qui, d'habitude, finissent leur existence par la bonde d'évacuation[86] ».

La descente de l'Ohio s'avère pittoresque, surtout parce que Mrs Dickens, « très désireuse de perpétuer la tradition anglaise de « prendre de l'exercice », se rendait chaque soir et par tous les temps sur le pont supérieur et marchait pendant des heures[86] ». À chaque étape, se répandait la nouvelle que « Boz » était à bord, et se rassemblait une petite foule d'où « quelques messieurs étaient invités à jeter un regard de loin sur le grand auteur[87] ». Il en est de même à Cincinnati où « les admirateurs de Boz vinrent en foule pour le voir[87] ». Au bout de quelques jours, Dickens décide de se rendre à St. Louis et, pour ce faire, sa petite troupe, soit, outre lui-même, son épouse, leur servante Anne et Putnam, embarquent sur le steamer Pike, et, dès l'arrivée, une excursion est organisée pour Looking-glass Prairie, un déplacement « épouvantable », les roues enfoncées dans le sol jusqu'au moyeu, les chevaux enlisés dans la boue. Lors de la pause du repas, « Mr Dickens se régala d'une langue de buffle » et, tout compte fait, « apprécia beaucoup cette sortie qui lui donna une idée de la vie rurale de l'Ouest[87] ».

À St. Louis, se déroule une scène caractéristique : « Lors de la visite d'un homme de lettres fort connu, après avoir conversé de choses et d'autres pendant quelques instants, on en vint à l'état de la société en Amérique, et de façon très neutre et sans aucune agressivité, [le visiteur] demanda :

– Monsieur, vous appréciez notre institution domestique, n'est-ce pas ?

– Votre quoi, Monsieur ? […]

– Eh bien, notre institution domestique, Monsieur, l'esclavage.

Les yeux de Dickens s'enflammèrent et il répondit aussitôt :

– Pas le moins du monde, Monsieur, je ne l'apprécie pas du tout !

- Ah, dit le visiteur, très étonné de cette prompte et virile repartie, vous ne l'avez sans doute pas vue telle qu'elle est dans sa réalité, et vous avez un parti pris contre elle.

– Si, Monsieur, je l'ai vue ! Tout ce qu'il y a à voir, je l'ai vu, et je déteste ce que j'ai vu, Monsieur !

Sur quoi, le monsieur, l'air sonné, mortifié et offensé, prit son chapeau, souhaita le bonjour à Mr Dickens et quitta la pièce[88] ».

Vers Columbus, les grands lacs et le Canada

Après Cincinnati, où les voyageurs ne restent que le temps d'une étape, on prend la diligence pour Columbus ; comme à son habitude, Dickens est aux côtés du cocher, mais Mrs Dickens, elle, se trouve installée sur le siège arrière avec, presque en face d'elle « un monsieur élégamment mis, mais qui, toute la nuit, déversa ses crachats de chique alentour, en une pluie amplifiée par les mouvements de la voiture, que Mrs Dickens, malgré ses efforts et la protection d'un épais voile, ne réussit pas à esquiver[89] ». Une diligence privée est mise à la disposition du groupe et Putnam note que, le long de la route, les cabanes de bois servant des repas n'offrent que du pain de maïs et du bacon ; aussi, un panier de provisions a-t-il été préparé. Tous les dix ou douze milles, le cocher fait sonner son cor pour qu'au relais, le nouvel équipage soit prêt[89]. À chaque étape, les gens s'agglutinent autour d'eux et finissent par découvrir que c'est « Boz qui a loué un « extra » pour se rendre vers les lacs[90] ». Putnam rappelle par quelques anecdotes « la bonté de cœur dont Charles Dickens fait preuve en toutes occasions », comme lorsqu'il partage les fruits de son panier avec le cocher et son assistant. « C'est là, écrit-il, un trait de caractère qu'il a montré tout au long de sa vie, ne jamais oublier les autres[90]. » Dans une cabane, plusieurs servantes dévisagent le grand homme : elles ont lu ses livres et sont heureuses de voir leur auteur, « ce qu'il semble apprécier à sa juste mesure[91] ».

« Bientôt, nous commençâmes à faire la connaissance de l'exquise douceur des Corduroy roads (« chemins de rondins »)[N 13] », écrit Putnam, et il explique : deux mouchoirs noués à l'armature des portes et entourés d'un côté aux poignets de Mrs Dickens, de l'autre aux siens et à ceux de Mr Dickens, Anne la servante assise au milieu. Chacun scrute la route trouée d'énormes nids-de-poule et, à chaque fois, c'est-à-dire sans cesse, on crie « Corduroy ! » ; mais rien n'y fait, « nous étions constamment culbutés les uns sur les autres et nous nous retrouvions au fond de la diligence d'où nous devions nous extirper[91]. » Au bout du chemin, un relais en rondins d'un étage où les attendent la nouvelle que « les Indiens venaient de tenir conseil à proximité », ce qui inquiète beaucoup Mrs Dickens, et des lits « grouillant de punaises[92] », tout cela, note Putnam « dûment rendu dans les Notes[92] ».

À Tiffin, l'hôtelier informe toute la ville que « Dickens loge chez lui » et, pour conduire le couple à la gare, choisit un coupé très haut qu'il fait passer au pas par toutes les rues principales[92], si bien que les gens se sont massés à chaque coin de maison, aux fenêtres et aux portes, et si, « à Tiffin, Ohio, les habitants n'ont pas vu Boz et sa femme, ce n'est certes pas la faute de l'hôtelier ou du cocher de son attelage[93] ». C'est alors le départ pour Toronto, Kingston, Montréal et Québec. En route, « un pur délice d'admirer les chutes du Niagara[93] » ; enfin, après de nombreuses réceptions, les Dickens reprennent la route de New York[94].

La fin du séjour et la conclusion de Putnam

Visite au village Shaker de Lebanon, puis de West Point, et les amis américains se pressent de Boston, de Philadelphie et d'ailleurs, pour dire leurs au-revoir au couple Dickens ; le , une petite foule accompagne les visiteurs jusqu'à l'embarcadère d'où ils montent à bord du George Washington, voilier ralliant l'Europe par la Belgique[95].

Putnam termine son récit en évoquant la « beauté et la pureté de tempérament de Charles Dickens, sa détestation du grossier et du mesquin[95] » ; il rappelle les nombreuses lettres qu'il a reçues de lui d'Angleterre et comment, lors de la dernière visite américaine du romancier[N 14], « l'auteur de ces souvenirs fut salué très chaleureusement, les deux mains tendues, puis l'ancien voyage se trouva longuement commenté[95] ».

« Je le félicitai sur son évidente bonne santé et sa robustesse, et lui parlai des longues années qui lui restaient pour donner au monde ses magnifiques œuvres ; et d'un air joyeux, il me répondit :

– Oui, je suis en forme et plein de vigueur. Et, Mr P., qu'il ne déplaise à Dieu que nous ne fassions encore quelque chose !

Hélas, cet espoir a été déçu. Un monde affectueux a une dernière fois regardé le visage aimé, écouté le dernier mot, lu la dernière ligne de Charles Dickens, et le registre s'est à jamais refermé[96]. »

Adaptation

Notes américaines a servi de ligne directrice à un documentaire produit par Lion Scotland pour BBC Four, réalisé en 2005 par Christopher Swann, avec Miriam Margolyes, grande admiratrice de Dickens, comme meneuse de jeu, dans lequel elle visite et commente les lieux où il s'est rendu lors de son séjour de 1842. Elle mélange histoire, récit de voyage et interviews, et, ce faisant, apporte un éclairage sur les coups de cœur du romancier, interprété par Nathaniel Parker, comme sur ses détestations, tout en brossant un portrait lucide et vivant de l'Amérique contemporaine qui, selon ses conclusions, n'aurait pas beaucoup changé[97].

Ce voyage routier se présente en dix parties, chacune gonflée d'optimisme, mais animée par un regard aiguisé sur les relations sociales, à la fois passées et présentes, le tout raconté en une langue rappelant la veine comico-satirique de Dickens. Miriam Margolyes réussit aussi à capter la mentalité de la jeune célébrité qu'était Dickens en 1842 et à expliquer ses vues sur les façons de faire et de se comporter des Américains de l'époque, leur morale, leurs travers, leurs modes et aussi leur fascination pour la célébrité[98].

Annexes

Bibliographie

- (en) Basil Hall, Travels on North America in the Years 1827 and 1828, Londres, Simpkin and Marshall, .

- (en) Isaac Fidler, Observations on Professions, Literature, Manners and Emigration In the United States and Canada, Made During a Residence there in 1832, Londres, Whitaker, Treacher, .

- (en) G. W. Putnam, The Atlantic, vol. xxvi, Boston, The Atlantic Monthly, , 34 p., « Four Months with Charles Dickens ».

- (en) Harriet Martineau, A Diary in America (1839), Bloomington, Indiana University Press, .

- (en) Frederick Marryat, Society in America (1837), New York, Alfred A. Knopf, .

- (en) Charles Dickens, American Notes (1842), Oxford, New Oxford Illustrated Dickens, .

- (fr) Alexis de Tocqueville, De la Démocratie en Amérique (1835-1840), Paris, J. Vrin, .

- (en) John Forster, The Life of Charles Dickens, Londres, J. M. Dent & Sons, 1872-1874.

- (fr) Sylvère Monod, Dickens romancier, Paris, Hachette, , 520 p.

- (en) Percy G. Adams, Travel Literature and the Evolution of the Novel, Lexington, Ky, Kentucky Oxford, .

- (en) Jerome Meckler, Innocent Abroad: Charles Dickens's American Engagements, Lexington, Ky, Kentucky University Press, .

- (en) Peter Ackroyd, Charles Dickens, Londres, Stock, , 1234 p. (ISBN 978-0099437093), (fr) traduit par Sylvère Monod, Paris, Stock, 1993, 1234 p.

- (en) Paul Davis, Charles Dickens from A to Z, New York, Checkmark Books, , 432 p. (ISBN 0-8160-4087-7).

- (en) Paul Schlicke, Oxford Reader’s Companion to Dickens, New York, Oxford University Press, , 675 p. (ISBN 978-0-198-66253-2).

- (en) John O. Jordan, The Cambridge companion to Charles Dickens, New York, Cambridge University Press, (ISBN 0-521-66964-2).

- (fr) Nathalie Vanfasse, Récits de voyage, fiction et voyageurs fictifs dans American Notes de Charles Dickens, E-rea (Revue électronique d’études sur le monde anglophone), , 18 p., « Article de N. Vanfasse » (consulté le ).

- (en) Michael Slater, Dickens on America and The Americans, Austin, Texas Oxford, .

- (en) Michael Slater, Charles Dickens, Yale, Yale University Press, , 201 p. (ISBN 0-300-11207-6).

Notes

- La Chambre des représentants compose, avec le Sénat, le Congrès des États-Unis et forme à ce titre un des deux organes du pouvoir législatif américain. Elle représente les citoyens au sein de l'Union. Son siège se trouve dans l'aile sud du Capitole, à Washington, D.C..

- Frances Trollope, romancière, mère du célèbre écrivain Anthony Trollope.

- Knickerbocker, ou Knikkerbakker, Knikkerbacker, Knickerbacker, est un surnom datant des premiers colons de la Nouvelle-Néerlande, que Washington Irving a popularisé en 1809 avec son ouvrage satirique Histoire de New York sous le pseudonyme de « Diedrich Knickerbocker ». C'était également par ce terme qu'on désignait l'aristocratie de Manhattan aux premiers temps de la colonisation ; peu à peu, il devint synonyme de New-Yorker. Enfin, Dietrich Knickerbocker se vêt de pantalons dont la coupe, devenue très populaire, porte son nom.

- La romance est une variété de roman sentimental anglais, d'abord illustré par Paméla ou la Vertu récompensée de Samuel Richardson (1740), et d'autres écrivains du XVIIIe siècle, tels Oliver Goldsmith ou Fanny Burney. Au XIXe siècle, Jane Austen est considérée comme l'un des maîtres du genre avec Orgueil et Préjugés (1813). De même en est-il avec les sœurs Brontë, en particulier Charlotte Brontë, qui, dans Jane Eyre (1847), présente une héroïne orpheline et soumise à une maltraitance de tous les instants jusqu'à ce qu'elle décide de prendre la fuite et de se forger elle-même un destin.

- Edwin Percy Whipple, mort en 1887, est l'auteur d'un ouvrage en deux volumes sur Charles Dickens intitulé Charles Dickens. The Man and His Work, publié avec une introduction d'Arlo Bates en 1912, soit quinze ans après la mort de l'auteur.

- Elizabeth Vassall Fox, Baroness Holland (1771–1845) fut une égérie célèbre qui tenait salon dans sa magnifique résidence de Kensington, Holland House.

- Cornelius Conway Felton fut longtemps professeur de littérature grecque ancienne avant de devenir, de 1860 à 1862, le vingtième président de l'université Harvard.

- John Kenyon (1784-1856) est le fils de riches propriétaires d'une plantation en Jamaïque. Il passe la plus grande partie de sa vie en Angleterre. Il fait ses études à la même école que le père de Robert Browning et est à Cambridge en même temps que celui d'Elizabeth Barrett. Il affirme d'ailleurs, sans que ce point soit avéré, être un lointain cousin de la famille Barrett.

- Daniel Webster (1782-1852) fut l'un des hommes d'État américains les plus importants lors de la période qui précéda la guerre de Sécession. Il se fit d'abord connaître sur le plan régional en défendant les intérêts maritimes de la Nouvelle-Angleterre. Ses conceptions nationalistes de plus en plus nettes et sa façon remarquable de les exprimer firent de lui un des orateurs les plus réputés et un des chefs Whigs les plus influents dans le « Deuxième Système des Partis ».

- Dr. William Ellery Channing (1780–1842), né à Newport (Rhode Island), mort à Bennington (comté du Vermont). Il subit l'influence de sa mère pieuse et des principes de la Révolution française. Après des études à Harvard, il devient en 1801 recteur de l'université de Cambridge et commence à prêcher. En 1803, il est nommé pasteur de la congrégation de Federal Street, puis embrasse l'état ecclésiastique et exerce son ministère à Boston, se fait remarquer par son éloquence, sa charité et son esprit de tolérance, ce qui lui vaudra d'être appelé le « Fénelon du Nouveau-Monde ».

- Mrs Leo Hunter est un personnage ridicule qui compose des poèmes à l'eau de rose dans Les Papiers posthumes du Pickwick Club, ici au chapitre XV.

- John Tyler (1790-1862) fut le 10e président des États-Unis. Né en Virginie, Tyler fut législateur, gouverneur, représentant et sénateur de cet État avant de devenir vice-président en 1841. Il fut le premier à accéder au poste de président à la suite de la mort de son prédécesseur, William Henry Harrison, le 4 avril 1841, un mois seulement après son investiture. Tyler se rendit immédiatement à la Maison-Blanche, prêta le serment de président et assuma l'ensemble des pouvoirs présidentiels.

- Un chemin de rondins est un sentier ou une route faite de sections de rondins de bois attachés à la suite l'un de l'autre pour former un genre de radeau. On utilise ce type de construction pour traverser des zones tourbeuses ou marécageuses. Il permet de répartir le poids sur une grande surface, ce qui réduit le risque d'enlisement..

- Il s'agit de la dernière tournée de lectures publiques effectuée par Dickens en Amérique trois ans avant sa mort, soit en 1867.

Références

- Paul Davis 1999, p. 5-6.

- Sylvère Monod 1953, p. 191.

- Nathalie Vanfasse 2005, p. 1.

- John O. Jordan 2001, p. 55.

- Paul Schlicke et 2000, p. 18.

- Jerome Meckler 1990, p. 75.

- James Silk Buckingham, Autobiography of James Silk Buckingham, Londres, Longman, Brown, Green, and Longmans, 1855.

- Paul Schlicke 2000, p. 19.

- Charles Dickens, Lettre à Thomas Mitton, 31 janvier 1842.

- « Plan de la ligne ou parallèle de latitude ouest », sur World Digital Library, (consulté le )

- Michael Slater 2009, p. 201.

- Paul Schlicke 2000, p. 20.

- Nathalie Vanfasse 2005, p. 2.

- Charles Dickens 1982, p. 127.

- Frederick Marryat 1949, p. 35.

- Harriet Martineau 1837, p. VI.

- « Constitution des États-Unis » (consulté le ).

- Nathalie Vanfasse 2005, p. 3.

- Charles Dickens 1982, p. 120.

- Charles Dickens 1982, p. 134.

- Nathalie Vanfasse 2005, p. 4.

- Charles Dickens 1982, p. 49.

- « Silent System aux États-Unis » (consulté le ).

- Charles Dickens 1982, p. 84.

- Charles Dickens 1982, p. 50.

- Nathalie Vanfasse 2005, p. 5.

- Jerome Meckler 1990, p. ??.

- Percy G. Adams 1983, p. 87.

- Nathalie Vanfasse 2005, p. 6.

- Charles Dickens 1982, p. 212.

- Charles Dickens 1982, p. 200.

- Charles Dickens, Lettre à John Forster du 26 avril 1842.

- Charles Dickens, Lettre à John Forster du 20 janvier 1842.

- Cité par Peter Ackroyd 1993, p. 346 et Michael Slater 2009, p. 101.

- Charles Dickens 1982, p. 56.

- Charles Dickens 1982, p. 112-113.

- Charles Dickens 1982, p. 171.

- Nathalie Vanfasse 2005, p. 7.

- Jacob Riis, Genesis of the Tenement, New York, Charles Scribner's Sons, , « I ».

- Charles Dickens 1982, p. 78.

- Charles Dickens 1982, p. 214.

- Charles Dickens 1982, p. 182.

- Charles Dickens 1982, p. 18.

- Charles Dickens 1982, p. 62.

- Charles Dickens 1982, p. 72.

- Charles Dickens 1982, p. 86.

- Charles Dickens 1982, p. 170.

- Nathalie Vanfasse 2005, p. 8.

- Charles Dickens, David Copperfield, chapitre IV, traduction de Paul Lorrain, Paris, Hachette et Cie, 1894, Tome 1, p. 58.

- Nathalie Vanfasse 2005, p. 9.

- Charles Dickens 1982, p. 106.

- (en) Pamela Regis, A Natural History of the Romance Novel, University of Pennsylvania Press, , 240 p. (ISBN 0-8122-1522-2), p. 63, 64, 66.

- Charles Dickens 1982, p. 32.

- Nathalie Vanfasse 2005, p. 10.

- Charles Dickens 1982, p. 13-14.

- Nathalie Vanfasse 2005, p. 11.

- Charles Dickens 1982, p. 147.

- « Todorov's fantastic theory of literature » (consulté le ).

- Charles Dickens 1982, p. 26.

- Nathalie Vanfasse 2005, p. 12.

- Charles Dickens 1982, p. 58.

- Nathalie Vanfasse 2005, p. 13.

- « Notes américaines de Dickens » (consulté le ).

- « Notes américaines de Dickens » (consulté le ), p. 1.

- « Notes américaines de Dickens » (consulté le ), p. 2.

- « C. C. Felton » (consulté le ).

- « Notes américaines de Dickens » (consulté le ), p. 3.

- Larousse mensuel illustré, tome deuxième, p. 679.

- « Notes américaines de Dickens » (consulté le ), p. 4.

- « Notes américaines de Dickens » (consulté le ), p. 5.

- G. W. Putnam 1870, 34 pages.

- G. W. Putnam 1870, p. 1.

- G. W. Putnam 1870, p. 2.

- G. W. Putnam 1870, p. 4.

- G. W. Putnam 1870, p. 5.

- G. W. Putnam 1870, p. 6.

- G. W. Putnam 1870, p. 7.

- G. W. Putnam 1870, p. 8.

- G. W. Putnam 1870, p. 10.

- G. W. Putnam 1870, p. 11.

- Charles Dickens, Martin Chuzzlewit, chapitre XVII, p. 439.

- « Chapitre XVII de Martin Chuzzlewit » (consulté le ).

- G. W. Putnam 1870, p. 13.

- G. W. Putnam 1870, p. 14.

- G. W. Putnam 1870, p. 15.

- G. W. Putnam 1870, p. 16.

- G. W. Putnam 1870, p. 17.

- G. W. Putnam 1870, p. 18.

- G. W. Putnam 1870, p. 19.

- G. W. Putnam 1870, p. 20.

- G. W. Putnam 1870, p. 21.

- G. W. Putnam 1870, p. 22.

- G. W. Putnam 1870, p. 23.

- G. W. Putnam 1870, p. 24.

- G. W. Putnam 1870, p. 25.

- G. W. Putnam 1870, p. 26.

- « Dickens en Amérique » (consulté le ).

- « Documentaire Dickens en Amérique » (consulté le ).

- David Lambert, « Dickens In America, le documentaire de Miriam Margolyes (2005) est disponible en DVD », (consulté le ).

Articles connexes

Liens externes

- American Notes sur Internet Archive.

- American Notes, New York, John W. Lovell company, 1883.

- American Notes, disponible sur le site du projet Gutenberg.

- American Notes à University d'Adelaide (HTML).

- American Notes à l’université de Virginie (HTML avec comptes rendus et cartes).

Autre source

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « American Notes » (voir la liste des auteurs).