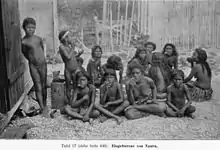

Nauruans

Les Nauruans sont un groupe ethnique originaire de Nauru, une île formant une république indépendante située dans l'océan Pacifique, au nord-est de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. De nos jours, les Nauruans ne vivent que sur cette île à l'exception d'une petite diaspora présente en majorité en Australie.

| Langues | Nauruan, anglais |

|---|---|

| Religions | Protestantisme et catholicisme |

| Ethnies liées | Austronésiens |

Le terme « nauruans » constitue aussi bien l'ethnonyme que le gentilé de la population de Nauru. Les personnes ayant la nationalité de Nauru sont donc appelées à ce titre « nauruans » mais toutes ne font pas nécessairement partie du groupe ethnique des Nauruans.

Histoire

Époque pré-coloniale

Bien qu'il n'existe aucune preuve archéologique, on estime que les premiers peuplements de Nauru survenus dans l'Antiquité ont vraisemblablement été le fait de navigateurs micronésiens et mélanésiens[2]. Vers 1 200 av. J.-C., une nouvelle vague d'immigration arrive sur l'île en provenance des littoraux chinois via les Philippines. Des brassages homogénéisant la population s'effectuent entre ces différents groupes ethniques et probablement avec les populations polynésiennes alentour[2]. Les Nauruans, organisés en douze tribus partageant une religion commune, vivent de l'agriculture vivrière avec la culture du cocotier, du bananier, du pandanus et du takamaka, ainsi que la pêche et la pisciculture[3] - [4].

À partir de 1830, des populations allochtones arrivent sur l'île découverte en 1798 par les britanniques[5]. Quelques Européens y débarquent et introduisent des concepts inconnus des Nauruans tels les transactions à l'aide d'argent et le règlement des conflits par la violence[5]. Ces contacts avec le monde occidental ont des influences néfastes sur la société nauruane, débouchant sur une guerre civile qui fait des centaines de victimes entre 1878 et 1888[6]. Dans le même temps, des maladies comme la grippe, la dysenterie et la tuberculose contre lesquelles les défenses immunitaires des Nauruans sont déficientes déciment la population[5]. Le nombre de Nauruans passe alors de 1 400 habitants en 1843 à 900 habitants en 1888[6].

Colonisation

À partir de 1888, l'Allemagne colonise l'île et amène d'autres populations comme main-d'œuvre : Chinois, Gilbertins et Caroliniens. Dans le même temps, ils évangélisent, éduquent et occidentalisent les Nauruans qui perdent ainsi progressivement toute référence à leur propre culture, abandonnant leur religion, leurs coutumes, leur structure sociale et de manière incomplète leur langue[5]. En 1906, avec les débuts de l'extraction du minerai de phosphate sur le plateau central de l'île, le nombre de villages se réduit, passant de 169 en 1900 à 110 en 1920.

Au terme de la Première Guerre mondiale, Nauru passe aux mains du Royaume-Uni via sa colonie de l'Australie. C'est à partir de cette période que naît l'idée que les Nauruans peuvent disparaître en tant que groupe ethnique[7]. En effet, les autorités de l'époque constatent que le nombre de Nauruans a diminué jusqu'à atteindre 1 068 personnes à la suite d'une épidémie de grippe. Elles créent alors le concept d'Angam Day pour relancer la natalité : le 1 500e Nauruan recevra des présents et tous les honneurs de l'île lors de sa naissance et le jour sera férié chaque année[7]. Le , l'Angam Day est fêté pour la première fois avec l'arrivée d'Eidegenegen Eidagaruwo, le premier Angam Baby[7].

Durant la Seconde Guerre mondiale, Nauru est relativement épargnée par les combats mais est occupée de 1942 à 1945 par le Japon[8]. Les 1 850 Nauruans sont laissés libres de leurs mouvements mais soumis au rationnement[8]. En , les Japonais déportent 1 200 Nauruans dans les îles Truk, ceci pour les utiliser comme main-d'œuvre mais aussi pour limiter l'état de disette qui sévit sur Nauru à la suite des bombardements américains[5] - [9]. Seuls 737 d'entre eux survivront et seront rapatriés à Nauru le , les autres n'ayant pas survécu aux conditions de vie y compris l'Angam Baby Eidegenegen Eidagaruwo[7] - [10]. Le nombre de Nauruans retombe alors à 1 369 individus mais le , l'Angam Day est atteint pour la seconde fois de l'histoire de Nauru avec la naissance de Bethel Enproe Adam[7]. Le nombre de Nauruans ne cessera alors d'augmenter à partir de cette période.

Le , l'ONU confie le mandat de Nauru à l'Australie et l'extraction du minerai de phosphate reprend[11]. Les Nauruans n'en tirant que peu de bénéfices, ils revendiquent l'établissement d'un « Conseil de gouvernement local » qui est créé le [8]. Ce conseil ne possède cependant aucun pouvoir concret et les Nauruans prennent conscience que les réserves de phosphate diminuent et sont littéralement pillées[8]. L'Australie conçoit alors un projet de déplacement de la totalité des Nauruans sur l'île Fraser puis sur l'île Curtis mais ces derniers le refusent car l'Australie ne veut pas leur accorder l'indépendance sur une île australienne[8] - [10]. Renforcés par cet échec, les Nauruans réclament alors l'indépendance sur Nauru qui leur est accordée le au terme d'une période de transition politique et économique[8].

Indépendance

Maîtrisant l'intégralité de l'économie de l'île et continuant d'employer des travailleurs immigrés, principalement Chinois, les Nauruans se hissent alors à un niveau de vie élevé et adoptent la société de consommation[10] - [6]. L'inactivité et la mauvaise hygiène de vie caractérisée par une alimentation plus riche, le tabac et l'alcool qui s'ensuivent se révèleront néfastes sur la santé de la grande majorité des habitants avec une augmentation de l'incidence de certaines maladies liées au surpoids ce qui réduit leur espérance de vie[12] - [13]. Les Nauruans présentent en effet un des taux les plus élevés au monde de diabète, presque 66 % des individus qui ont atteint l'âge de 55 ans en sont atteints, ainsi qu'une très grande incidence de l'obésité et de l'hypertension artérielle[13].

Répartition géographique

La majorité des Nauruans vivent sur l'île de Nauru, principalement groupés en une agglomération située au sud-ouest de l'île, le long du littoral, les autres habitants formant une petite communauté autour de la lagune Buada, le seul endroit habité du plateau central. Toutefois, une petite diaspora vit majoritairement en Australie. Cette petite part est constituée de Nauruans financièrement aisés et d'étudiants scolarisés dans des universités australiennes[10].

Structure de la société et mode de vie

Usages traditionnels

Avant la colonisation de Nauru à la fin du XIXe siècle, les Nauruans sont organisés en douze tribus, symbolisées aujourd'hui par l'étoile blanche à douze branches du drapeau de Nauru, réparties en 169 villages : Deiboe, Eamwidamit, Eamwidara, Eamwit, Eamgum, Eano, Emeo, Eoraru, Irutsi, Iruwa, Iwi et Ranibok[14] - [6]. Chaque tribu possède un chef représentant l'ensemble des membres de son clan. Ces chefs se réunissent en de grandes réunions pour prendre les décisions importantes pour la société entière. La société matriarcale[6] permet aux femmes d'occuper le poste de chef de tribu bien que ce soit le plus souvent le fait des hommes[15]. Ces derniers sont chargés de fournir une maison à leur famille tandis que les femmes s'occupent des enfants et des décisions familiales[15].

Comme chaque tribu possède sa propre histoire et son propre dialecte du nauruan[1], chaque Nauruan se réclame d'une tribu. La tribu Iruwa était composée de Gilbertins ayant immigré relativement récemment à Nauru. Les tribus Irutsi et Iwi n'ont quant à elles plus de descendants, leurs derniers représentants ayant apparemment disparu, pour des raisons inconnues, lors de l'occupation japonaise durant la Seconde Guerre mondiale. Néanmoins, ces tribus n'existent plus de nos jours, les habitants de Nauru s'identifiant désormais au district où ils vivent.

La société, totémique et pacifique comme en témoigne le premier nom de Nauru : Pleasant Island, en français « Île Agréable », vit alors de la culture des cocotiers, bananiers, pandanus et takamakas via la méthode du brûlis et élèvent des porcs[3] - [5]. Afin de faire face aux sécheresses provoquées par La Niña, ils font des réserves de noix de coco sous forme de coprah[5]. Le lait de coco est fermenté pour produire une boisson alcoolisée amère[5]. Les Nauruans pratiquent aussi la pisciculture pendant des centaines d'années, capturant des poissons-lait dans le lagon autour de l'île et les relâchant dans la lagune Buada, un lac du centre de l'île, et dans une lagune d'Anabar[4]. La pisciculture sert alors d'organisation sociale entre les différentes tribus : les exploitations sont partagées entre les tribus avec des murets, l'entretien des poissons est confié aux hommes qui pataugent régulièrement dans les bassins pour oxygéner l'eau et la charger en nutriments, les enfants ont interdiction de déranger les poissons lorsqu'ils se baignent dans les bassins[4].

Occidentalisation

Les premiers contacts avec le monde occidental au travers des navires marchands et de rares Européens vivant sur l'île débouchent sur une guerre civile tribale qui fait des centaines de victimes. Afin de ramener la paix et l'unité chez les Nauruans, l'Allemagne prend possession de l'île et proclame le chef Auweyida et sa femme Eigamoiya roi et reine de Nauru, titres honorifiques qu'ils garderont jusqu'en 1920[14]. Avec la colonisation, la société nauruane perd alors sa structure originelle et ses mœurs et usages : le catholicisme remplace le totémisme, le nauruan qui perd ses dialectes au profit d'une langue unique se dénature avec des emprunts de l'allemand, le mariage chrétien supplante la polygamie, les danses traditionnelles jugées trop sexuelles sont interdites, les pagnes sont remplacés par les vêtements et les frictions corporelles à l'huile de noix de coco sont abandonnées[5]. Les colonisateurs allemands puis britanniques se soucient peu des Nauruans en ne leur reversant qu'une faible part de l'argent généré par l'extraction du minerai de phosphate[5].

Cette situation perdurera jusqu'aux années 1960 lorsque le processus d'indépendance permet aux Nauruans d'accroître leur niveau de vie[5]. À partir de l'indépendance en 1968, tirant l'intégralité des bénéfices de l'exportation du phosphate, ils se convertissent alors à la société de consommation avec aliments industriels, tabac, alcool, automobiles, téléviseurs, électroménager, etc. et s'équipent de toutes les infrastructures nécessaires à la vie d'un État et d'une population sur une île isolée tel un centre de congrès, une compagnie aérienne, des structures de communication, etc[13]. Cette période d'opulence prend fin dans les années 1990 lorsque les réserves de minerai de phosphate commencent à s'épuiser et que les investissements fonciers et immobiliers réalisés hors du pays se révèlent infructueux[10] - [16]. Appauvris, les Nauruans subissent le contre-coup de leur mode de vie occidentalisé avec une augmentation de l'incidence de certaines maladies liées à une mauvaise hygiène de vie[12] - [13]. Les Nauruans présentent en effet un des taux les plus élevés au monde de diabète, presque 66 % des individus qui ont atteint l'âge de 55 ans en sont atteints, ainsi qu'une très grande incidence de l'obésité et de l'hypertension artérielle[13].

Culture

Mythologie et religion

Les Nauruans, avant leur évangélisation, pratiquaient une religion totémique basée sur une mythologie centrée autour d'une cosmogonie et de deux divinités principales : Eijebong, la déesse de la féminité, et Buitani, l'île des esprits. Selon la cosmogonie nauruane, une araignée nommée Areop-Enap a créé le monde à partir d'une moule, de deux escargots et d'un ver et les hommes à partir de pierres. Plusieurs rituels étaient associés à cette religion comme celui où les hommes devaient boire une boisson amère à base de kava chaque nuit[17] ou encore l'offrande quotidienne sous forme de farine faite pour l'esprit du foyer.

Depuis l'évangélisation des Nauruans à partir de la fin du XIXe siècle, très peu d'entre eux souscrivent encore à cette mythologie qui appartient désormais au folklore. Désormais, environ les deux tiers des Nauruans se déclarent protestants, les autres catholiques[8].

Langue

La langue des Nauruans appartient au groupe groupe malayo-polynésien oriental de la famille des langues austronésiennes. Au début de la colonisation de l'île par les Allemands, le nauruan fait l'objet d'études linguistiques[18]. Comprenant à l'origine plusieurs dialectes rendant l'inter-compréhension difficile entre les locuteurs de zones linguistiques différentes, ceux-ci se fondent peu à peu en une langue commune faisant des emprunts à l'allemand[5].

En 1938, une réforme de la langue visant à la simplifier pour faciliter les communications avec les Européens et les Nord-Américains est mise en œuvre. Cette réforme ne sera que partiellement appliquée dans les faits, certains anciens usages étant encore en vigueur de nos jours.

Avec la colonisation britannique puis australienne, les Nauruans apprennent puis utilisent majoritairement l'anglais[1]. Cette langue constitue encore un témoignage de la colonisation de l'île car beaucoup de Nauruans sont bilingues[1]. L'anglais est ainsi utilisé préférentiellement dans les domaines de l'administration, de la justice, de l'enseignement supérieur et du commerce tandis que le nauruan n'est utilisé qu'entre la population, dans les premières années de l'enseignement et à la télévision et la radio[1].

Références

- (de) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en allemand intitulé « Geschichte Naurus » (voir la liste des auteurs).

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Angam Day » (voir la liste des auteurs).

- (de) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en allemand intitulé « Buitani » (voir la liste des auteurs).

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Nauruan language » (voir la liste des auteurs).

- (fr) Université de Laval - Aménagement linguistique dans le monde.

- (en) Nauru Department of Economic Development and Environment. 2003. First National Report To the United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) URL Accessed 2006-05-03

- (en) FAO - Forestry.

- (en) Secretariat of the Pacific Community - Nauru aquaculture development plan.

- (en) Carl N. McDaniel, John M. Gowdy, Paradise for Sale, Chapitre 2.

- (en) U.S. Department of state - Nauru.

- (en) Mission permanente de Nauru auprès des Nations unies - Angam Day.

- (en) Encyclopedia of the Nations - Histoire de Nauru.

- (en) Pacific Magazine Histoire de Nauru durant la Seconde Guerre mondiale.

- (en) Center for Independant Studies.

- (en) World Statesmen - Nauru.

- (en) World Health Organisation - Nauru.

- (en) Republic of Nauru National Assessment Report.

- (en) Site sur l'histoire de l'administration de Nauru.

- (en) Université de Houston - Nauru.

- (fr) Article de L'EXPRESS, « Nauru, île en perdition », 7 mars 2005.

- (en) Map and History of the Nauruan People.

- (en) Dictionnaire anglais-nauruan de Philip Delaporte.

Annexes

Bibliographie

- Bellwood, Peter, The Austronesians, Research School of Pacific and Asian Studies, Australian National University, 1995