Mont-Dauphin

Mont-Dauphin est une commune française située dans le département des Hautes-Alpes en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

| Mont-Dauphin | |||||

Vue aérienne de Mont-Dauphin | |||||

Blason |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Provence-Alpes-Côte d’Azur | ||||

| Département | Hautes-Alpes | ||||

| Arrondissement | Briançon | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes du Guillestrois et du Queyras | ||||

| Maire Mandat |

Cyr Piaton 2020-2026 |

||||

| Code postal | 05600 | ||||

| Code commune | 05082 | ||||

| Démographie | |||||

| Population municipale |

173 hab. (2020 |

||||

| Densité | 298 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 44° 40′ 12″ nord, 6° 37′ 28″ est | ||||

| Altitude | 1 050 m Min. 898 m Max. 1 035 m |

||||

| Superficie | 0,58 km2 | ||||

| Unité urbaine | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes | ||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Guillestre | ||||

| Législatives | Deuxième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

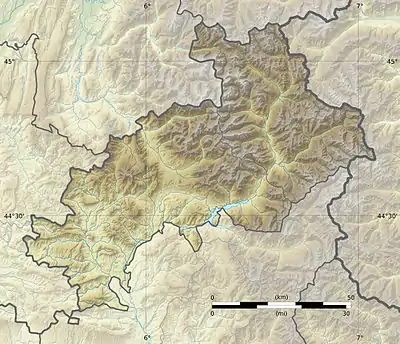

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Hautes-Alpes

Géolocalisation sur la carte : Provence-Alpes-Côte d'Azur

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | montdauphin-vauban.fr | ||||

Mont-Dauphin et son fort du Mont-Dauphin, est membre du Réseau des sites majeurs de Vauban, ensemble inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO[1].

Géographie

Situation et description

Mont-Dauphin est situé à 5,7 km de Guillestre et à 18,2 km au nord-est d'Embrun[2], sur un plateau rocheux qui surplombe le confluent des vallées de la Durance, du Guil et du torrent de la Chagne, qui drainent les vallées menant aux col Agnel, du Montgenèvre et de Vars.

Voies routières

Route départementale 94 depuis la ville de Gap[3].

Saint-André-les-Alpes est desservi par la route nationale 202, départ de la route de la vallée de l’Issole, et de celle de la vallée du Haut-Verdon.

Transports en commun

- Transport en Provence-Alpes-Côte d'Azur

Commune desservie par le réseau régional de transports en commun Zou ! (ex Varlib). Les collectivités territoriales ont en effet mis en œuvre un « service de transports à la demande » (TAD), réseau régional Zou ![4].

Lignes SNCF

Transports aériens

Les aéroports les plus proches sont :

Communes limitrophes

Mont-Dauphin a la particularité de n'avoir qu'une seule commune adjacente, en effet la commune d'Eygliers en fait le tour et l'englobe. La commune de Mont-Dauphin forme donc une enclave dans la commune d'Eygliers.

Géologie et relief

Mont-Dauphin est bâti sur une terrasse fluvio-glaciaire. Coupée en deux par le Guil, cette terrasse constitue maintenant deux plateaux : le plateau de Mont-Dauphin sur la rive droite et le plateau du Simoust sur la rive gauche, plateau surtout à vocation agricole.

Cette terrasse de moraine est constituée de poudingues très indurés à galets bien arrondis, plus ou moins stratifiés. L'érosion épargne plus cette roche, formant des pinacles constitués de poudingue particulièrement résistant.

Hydrographie et les eaux souterraines

Le plus spectaculaire est surnommé localement «la Main du Titan»[6], site classé par arrêté du 31 mai 1937. Une faille majeure qui permet la remontée d'eau profonde, est à l'origine d'une source thermale se trouve à son pied (Plan de Phazy) ainsi qu’une source pétrifiante (source de Réotier)[7].

L’alimentation en eau

Il a été envisagé de creuser des puits, mais la dépense parut excessive.

L’alimentation en eau fut d’abord assurée par le captage de la source de Champ-Chignon, située entre Eygliers et Mont-Dauphin. Le tracé de la conduite en mélèze est marqué par une borne de marbre toutes les deux toises[8].

Une deuxième source est captée, celle de la combe de Loubatière, sur le mont de Catinat. La conduite est construite sur un socle en maçonnerie : la partie inférieure est en fonte, et couverte de grès.

En 1746, la conduite de Champ Chignon est refaite en terre cuite. Les deux sont ensuite refaites en ciment (1854), moins cher que le plomb.

Ces deux conduites alimentent quatre fontaines, et deux citernes creusées pour la troupe. La première de 365 m3, sous le pavillon du Génie. Une seconde de 1 840 m3 est creusée en 1727-1730, en deux salles de 30 × 6 × 5 à 6 m de haut, entre les casernes. Les deux ensembles permettaient à une garnison de 3 000 hommes et à la population civile de tenir 60 jours (sans incendie).

Un nouveau captage, à la source de Gros, est réalisé en 1955-1957, et un nouveau réservoir construit en 1980[9].

Sismicité

Commune située dans une zone 4 de sismicité moyenne[10].

Urbanisme

Typologie

Mont-Dauphin est une commune rurale[Note 1] - [11]. Elle fait en effet partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[12] - [13]. Elle appartient à l'unité urbaine de Guillestre, une agglomération intra-départementale regroupant 3 communes[14] et 3 299 habitants en 2017, dont elle est une commune de la banlieue[15] - [16]. La commune est en outre hors attraction des villes[17] - [18].

Occupation des sols

Le tableau ci-dessous présente l'occupation des sols de la commune en 2018, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC).

La commune est régie par le Règlement national d'urbanisme[19].

| Type d’occupation | Pourcentage | Superficie (en hectares) |

|---|---|---|

| Systèmes culturaux et parcellaires complexes | 73,0 % | 42,9 |

| Forêts de feuillus | 0,3 % | 0,2 |

| Forêt et végétation arbustive en mutation | 26,7 % | 15,7 |

| Source : Corine Land Cover[20] | ||

Toponymie

C'est lors de sa construction d'une place forte à la fin du XVIIe siècle, en , que le plateau va devenir Mont-Dauphin, nommé ainsi en référence au Grand-Dauphin, le fils aîné du roi de Louis XIV, la place forte est située dans le Dauphiné.

Le site se verra appelé Mont-Lyon[21] en 1793, qui sera orthographié Mont-Lion[22], pour redevenir Mont-Dauphin en 1814.

Mont Daufin en occitan.

Avant la construction de la forteresse, ce plateau s'appelait Millaures (mille aures en occitan), ce qui signifie balayé par « mille vents ». Sur certaines cartes anciennes, le lieu est nommé Saint Antoine du Bouchet jusqu'en 1700.

Histoire

Fondée en 1693 par Vauban, Mont-Dauphin est avant tout une place forte[23] destinée à verrouiller les accès des vallées de la haute Durance et du Guil. Mont-Dauphin est membre du Réseau des sites majeurs de Vauban, inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en [24].

Fondation de la ville et première phase de construction : 1693-1708

Avec l’accord de Versailles (le ), les travaux commencent dans l’urgence, pour être finis en un minimum de temps, Versailles craignant une nouvelle offensive savoyarde. Mais le poudingue est non seulement plus dur à creuser que prévu, mais aussi moins compact et donc moins stable que ne le pensait Vauban. Du coup, les fossés doivent être maçonnés pour ne pas s’effondrer. La réalité du chantier, à 1 000 mètres d’altitude, véritable défi à la montagne, n’est pas non plus conforme aux plans prévus : les travaux sont interrompus chaque année dès octobre[25]. L’emploi des galets de déblai et du Guil dans la maçonnerie entraîne l’effondrement de la demi-lune de Berry en 1697[26].

La place est carrée, suivant le profil du promontoire. Trois côtés sont peu menacés, dominant les alentours de 100 m de haut. Le front qui subira l’attaque est le front d’Eygliers, donc il reçoit les principales défenses. Les fronts du Guil et de la Durance sont secondaires. Le front d’Embrun surveille la route de Briançon.

Le front d’Eygliers, doté de trois bastions et qui barre le plateau, est presque achevé lors de la seconde visite de Vauban, en 1700. À cette date, la place est presque fermée sur les trois autres fronts[27]. Les casernes, l’arsenal, le magasin à poudre, 25 maisons civiles sont déjà construites[28] - [29].

Vauban rédige alors une « Addition au projet de Mont-Dauphin », pour corriger certains défauts de la place :

- le front d’Eygliers couvre mal de ses feux le terrain en avant de la place, et Vauban demande trois redoutes pour combler ce manque[28] ;

- l’urgence des travaux a entraîné des effondrements ;

- le front du Guil est menacé par la proximité du plateau de Guillestre, et il doit être rendu plus épais et plus haut, pour dissimuler la place aux vues de l’ennemi[30].

Vauban est par ailleurs persuadé que les problèmes proviennent de malfaçons et des incompétences des ingénieurs locaux.

Travaux complémentaires du XVIIIe siècle

Les travaux ralentissent après le traité d'Utrecht (1713) et le rattachement de l’Ubaye à la France, qui placent Mont-Dauphin en seconde ligne. De simples retranchements de terre sont creusés en 1715 en avant du front d’Eygliers. Une deuxième caserne est construite en 1707, une citerne terminée en 1729[28]. L’arsenal est agrandi en 1751-1757[31].

Plusieurs éléments poussent au remaniement du front d’Embrun. Il est la batterie qui bloque les mouvements ennemis dans la vallée du Guil et de la Durance. De plus, il surplombe une terrasse cachée à sa vue, où l’ennemi pourrait stationner et donner l’assaut. Il est renforcé à partir de 1755[32], mais les constructions actuelles datent d’entre 1765 et 1785[33]. Les casemates datent de 1765, et la rampe d’accès est construite à partir de 1772[32] : elle était attendue depuis longtemps, car elle permet d’ouvrir une seconde porte (la porte d’Embrun, qui date de 1784) dans l’enceinte et évite aux commerçants le long détour par Eygliers. Le front est encore amélioré par la caserne Rochambeau. Les lenteurs de construction causent des faiblesses dans les voûtes, qui sont renforcées d’élégants arcs-boutants, qui supportent également un escalier permettant d’accéder au toit-terrasse qui participe à la défense. Une élégante fontaine entre deux escaliers courbes est construite contre la même caserne également en 1785[33].

Un hôpital est également construit[34].

Sur le front d’Eygliers, le pont de bois est reconstruit en pierre[35]. Des retranchements de terre sont aménagés dès 1715 en avant des bastions, les redoutes préconisées par Vauban étant repoussées. Enfin, avec les guerres de la Révolution, une lunette à la d’Arçon est construite en avant du front d’Eygliers pour mieux le couvrir (1791-1803[36]).

La lunette d’Arçon

Mont-Dauphin conserve une des lunettes avancées (selon le modèle conçu par Le Michaud d'Arçon) à réduit et casemates à feux de revers de France (voir photo), qui est construite entre 1791 et 1803[37] - [36]. Trois autres lunettes existent en effet à Besançon, Tousey et Trois Chatels et la troisième dans le fort de Chaudanne.

La lunette est construite comme le reste de la place en marbre rose. Elle est reliée à la place par un souterrain, et aux casemates du fossé, qui offrent des feux de revers sur ses fossés, par le même souterrain prolongé. Elle se couvre elle-même (car les feux de la place ne la protègent pas). Une tour à deux niveaux, le réduit de sûreté, bat la lunette qui aurait été prise, et le terrain située entre elle et la place. Son efficacité militaire ne fait pas l’unanimité : cependant Robert Bornecque est positif[38]. Son originalité de conception est en tout cas saluée par tous les auteurs.

Les améliorations du XIXe siècle

Une plantation est réalisée par le capitaine Massillon entre 1818 et 1826[39]. Plusieurs essences sont essayées, les frênes et les tilleuls sont ceux qui survivent le mieux. Elle améliore la vie dans la ville : elle offre une promenade, coupe les vents, et fournit une réserve de bois en cas de siège. Le même capitaine du génie remplace la terrasse de terre de la caserne Rochambeau, qui causait des infiltrations, par une belle charpente à la Philibert Delorme[33].

Le magasin à poudre est enterré, d’abord sous un mètre de terre en 1820[40], puis dans le programme de travaux des années 1880[41] - [42], avec la construction de batteries d’artillerie lourde à longue portée et à ciel ouvert. Ces batteries sont construites avec les pierres de la nef inachevée de l’église à partir de 1873[43].

La plus importante batterie est la batterie centrale, construite pour cinq emplacements de grosses pièces, avec quatre soutes à munitions[44]. Une batterie est établie sur le front du Guil, en 1880[45].

D’autres travaux de détail ont lieu au XIXe siècle :

- sur le front d’Embrun, la batterie Saint-Guillaume est construite en 1822 et modifiée en 1857[46] ;

- sur le même front, un pont-levis est établi sur un fossé de 4 m de large et 2,5 m de profondeur dans les années 1830[47] ;

- des coupures sont établies sur le front de la Durance, pour éviter l’infiltration de petites unités d’infanterie, dans les années 1832-1860[48].

Le raid de 1692

En 1692, durant la guerre de la Ligue d'Augsbourg et malgré une alliance matrimoniale avec la France, Victor-Amédée II, duc de Savoie, s’est joint aux Alliés (Angleterre, Autriche, Provinces-Unies) en . De juillet à , à la tête d’une armée de quarante-cinq mille hommes, il envahit le Queyras et la vallée de la Durance, pour créer une diversion et diviser les forces françaises, dévastant tout sur son passage : ponts, villages, récoltes sur pied. Gap, Embrun, Guillestre sont prises et pillées. Seules l’arrivée de l’automne et la petite vérole font faire demi-tour à l’armée piémontaise. Il est ainsi démontré que les montagnes des Alpes ne sont pas suffisantes pour arrêter une armée.

La tournée d’inspection de Vauban et la fondation de Mont-Dauphin

En septembre, sur ordre du roi, Vauban abandonne la réfection de la fortification de Namur dont il vient de s’emparer, pour inspecter la frontière des Alpes. Après avoir fait une reconnaissance, la « borne » qu’il choisit, en , est une position conseillée par Catinat, surplombant par des escarpements de 100 m de haut le confluent du Guil et de la Durance. L’ingénieur propose d’y construire une place forte nouvelle, destinée à verrouiller la vallée du Guil, et accueillant une population civile. « Je ne sais point de poste en Dauphiné, explique-t-il, pas mesme en France, qui lui puisse être comparé pour l’utilité […]. C’est l’endroit de montagnes où il y a le plus de soleil et de terre cultivée, il y a même des vignes dans son territoire, des bois, de la pierre de taille, du tuf excellent pour les voûtes, de la pierre ardoisine, de bon plâtre, de fort bonne chaux et tout cela dans la distance d’une lieue et demie, pas plus […]. Et quand Dieu l’aurait fait exprès, il ne pouvait estre mieux ».

Comme à son habitude, Vauban a tout prévu, tout calculé et, notamment, le coût de l’entreprise, dans un « Abrégé estimatif de toute la dépense de Mont-Dauphin » : il évalue les travaux à 770 000 livres, une somme raisonnable dans une année de crise car le royaume, entre 1692 et 1694, épuisé par les dépenses de la guerre, doit aussi faire face à la plus grave crise de subsistances du XVIIe siècle. Le projet est approuvé rapidement, le , notamment en raison de la qualité du roc de Mont-Dauphin, du poudingue, et de l’abondance du marbre rose à Eygliers[26].

La construction débute immédiatement, et l’essentiel est réalisé ou commencé quand Vauban inspecte la place en 1700. Avec la signature du traité d’Utrecht et l’éloignement de la frontière, les seuls travaux concernent des aménagements de détail et les adaptations indispensables aux évolutions techniques, et ce jusqu’à la Seconde Guerre mondiale.

La vie dans la place

La vie à Mont-Dauphin a toujours été décrite comme morne, ennuyeuse, voire déprimante : longueur des hivers, isolement (une seule sortie vers Eygliers), le vent permanent. Pour que les soldats vivent un peu mieux les longues attentes de l’ennemi, Vauban a conçu un projet de ville royale complète, la population civile soutenant le moral de la garnison. Les maisons sont construites sur un plan préétabli, avec des caves voûtées servant d’abri, un rez-de-chaussée réservé aux échoppes, un étage pour l’habitation et, enfin, un grenier. Des rues droites et larges suivent une gargouille centrale en marbre rose ; des fontaines et des lavoirs sont des équipements urbains qui facilitent la sociabilité de la vie quotidienne. Pour attirer la population, les terrains sont gratuits pour qui veut construire, et les habitants bénéficient de franchises d’impôts[49].

Pour favoriser le développement de la ville, il est demandé le transfert d’administrations de Guillestre, qui n’eut jamais lieu. Un marché et des foires sont institués en 1765[50] ; mais les contraintes, règlement sur les constructions, fermeture de la ville le soir, discipline militaire, une seule porte d’entrée, à l’opposé de la grande route, les inconvénients de la présence de nombreux soldats célibataires, limitent la population civile à un maximum de cinq cents habitants au XVIIIe siècle[51].

Bénéficiant de franchises fiscales, la communauté de Mont-Dauphin (réunie à celle d’Eygliers en 1753, avec trois consuls dont le premier était toujours de Mont-Dauphin[52]), a toujours maintenu un instituteur, financé grâce au privilège de non-taxe sur le bétail à pied fourchu entrant dans la place, et proposé une instruction gratuite. Après 1826, les écoles de filles et de garçons sont séparées[53].

Pour limiter la dépense en ravitaillement, et les désertions causées par la situation difficile de la ville, la garnison qui compte deux bataillons au début du siècle (qui participent aux travaux), est répartie entre un bataillon logé à Embrun, et un autre bataillon dont une partie est casernée à Gap et l’autre qui garde effectivement la place de Mont-Dauphin[54].

En montagne et en l’absence de routes, le mulet, animal de bât, a l’avantage sur les animaux de trait grâce à sa force, sa sobriété et à sa grande capacité à évoluer en terrains accidentés. Au XVIIIe siècle, la place dépendait entièrement des mulets pour son ravitaillement : ils furent ainsi entre 100 et 300 à stationner à Mont-Dauphin durant plus de deux cents ans. Vivres et munitions étaient acheminées par de longues caravanes de mulets bâtés.

Formidable instrument de dissuasion, la place forte n’a jamais connu de siège et faute d’habitants qui acceptèrent de vivre près de la garnison, les soldats furent condamnés, comme l’explique un contemporain, « à ne trouver dans leurs camarades que l’ennui qui leur est devenu commun ». Et c’est ainsi que Mont-Dauphin battit des records de désertion.

Guerres de la Révolution et de l’Empire

Au début de la Révolution, Rostaing et Michaud d'Arçon inspectent les places de l’Est de la France, du Jura à la Méditerranée. Comme pour presque toutes les places visitées, d’Arçon propose une lunette à la d’Arçon. Une des rares à être construites l’est à Mont-Dauphin de 1791 à 1801. Le , devançant le décret de la Convention du 25 vendémiaire an II invitant les communes ayant des noms pouvant rappeler les souvenirs de la royauté, de la féodalité ou des superstitions, à les remplacer par d'autres dénominations, le nom de la ville est changé en Mont-Lionceau ; la Convention le change en Mont-Lion (la forme Mont-Lyon est également courante), et fait exceptionnel, ce nom est resté d’usage jusqu’en 1814/1815[55].

La conquête de la Savoie, puis la victorieuse campagne d'Italie de Bonaparte éloignent le danger : la garnison est progressivement réduite, et les 120 canons présents dans la place en 1792 lui sont retirés. Ils servent notamment au siège de Toulon[56].

La place sert de prison à des moines espagnols, puis aux Autrichiens fait prisonniers en 1796-1797. Ils sont rejoints après 1808 par des Anglais du régiment Royal-Malte (faits prisonniers lors de la prise de Capri par le général Lamarque), des soldats de la Légion allemande. En 1812, 2 000 Anglais sont prisonniers à Mont-Dauphin, accompagnés de leurs femmes et de leurs enfants. L’effet déprimant de la place agit aussi sur ces prisonniers, dont certains s’engagent dans les armées françaises[57].

En 1799, 800 hommes des 74e et 107e demi-brigades de deuxième formation abandonnent matériel et drapeaux pour fuir cette garnison particulièrement mal aimée. De 1799 à 1809, le commandant de place est le général Carpantier, ancien prêtre. Le chef de bataillon Garnier lui succède jusqu’aux Cent-Jours.

Pendant les Cent-Jours, le commandant de place est un colonel d'artillerie à la retraite, Cabrié[58]. Après l’abdication de Napoléon Ier, avec le général Éberlé qui commande à Briançon, ils refusent le passage aux Alliés revenant de Grenoble pour prendre la route du Montgenèvre : le dernier bataillon sarde ne passe le col que le [59].

XIXe siècle

La garnison est réduite à un bataillon après 1815.

La ligne de chemin de fer venant de Gap arrive en 1883 à Eygliers, au pied de Mont-Dauphin. La ligne est prolongée jusqu’à Briançon en 1884[60].

De 1880 à 1914, la garnison se limite à deux ou trois compagnies d’infanterie ou de chasseurs alpins, et une batterie d’artillerie à pied[61].

XXe-XXIe siècles

Durant la Première Guerre mondiale, la place accueille des Serbes réfugiés[59].

Après 1919, la place n’est occupée par des troupes que par intermittence[61].

Le baptême du feu de la place intervient lors du bombardement par un avion italien le , qui déclenche un incendie et détruit l’aile la plus ancienne de l’arsenal[62] - [63]. Des détachements italiens et allemands y cantonnent épisodiquement durant l’Occupation. À la fin , une colonne allemande est accrochée par les FFI au plan de Phazy. Des miliciens et le détachement allemand de Guillestre s’y réfugient à l’été 1944 : ils capitulent le face aux FFI, par manque d’eau (les conduites amenant l’eau de l’extérieur de la place ayant été coupées par les assiégeants)[64].

En 1956, après l’insurrection de Budapest, les bâtiments sont prêtés par le gouvernement français à des réfugiés hongrois[64]. En 1962, ce sont des Pieds-Noirs qui y sont hébergés.

En décembre 1965 la place forte est déclassée[65], et l’ensemble des bâtiments militaires sont classés monument historique le [36].

Le , l’UNESCO inscrit Mont-Dauphin, avec onze autres sites du réseau des sites majeurs de Vauban, à la Liste du patrimoine mondial.

Politique et administration

Budget et fiscalité 2019

En 2019, le budget de la commune était constitué ainsi[66] :

- total des produits de fonctionnement : 301 000 €, soit 1 931 € par habitant ;

- total des charges de fonctionnement : 217 000 €, soit 1 393 € par habitant ;

- total des ressources d’investissement : 92 000 €, soit 592 € par habitant ;

- total des emplois d’investissement : 77 000 €, soit 495 € par habitant.

- endettement : 143 000 €, soit 915 € par habitant.

Avec les taux de fiscalité suivants :

- taxe d’habitation : 14,53 % ;

- taxe foncière sur les propriétés bâties : 16,22 % ;

- taxe foncière sur les propriétés non bâties : 21,90 % ;

- taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties : 0,00 % ;

- cotisation foncière des entreprises : 0,00 %.

Chiffres clés Revenus et pauvreté des ménages en 2018 : médiane en 2018 du revenu disponible, par unité de consommation : 19 460 €[67].

Liste des maires

Intercommunalité

Mont-Dauphin fait partie :

- de 2001 à 2017, de la Communauté de communes du Guillestrois ;

- depuis le , de la Communauté de communes du Guillestrois et du Queyras[72].

Population et société

Évolution démographique

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[73]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2008[74].

En 2020, la commune comptait 173 habitants[Note 2], en augmentation de 14,57 % par rapport à 2014 (Hautes-Alpes : +0,52 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

En 1841, la population comprenait 282 hommes du 82e régiment d'infanterie (France), et 110 soldats en 1881[77].

Enseignement

Établissements d'enseignements[78] :

- Écoles maternelles près de Mont-Dauphin,

- Écoles primaires, près de Mont-Dauphin,

- Collèges à Guillestre, l'Argentière-la-Bessée,

- Lycée à Embrun.

Santé

Professionnels et établissements de santé[79] :

- Médecins à Risoul, Guillestre, Vars, L'Argentière-la-Bessée,

- Pharmacies à Risoul, Guillestre, Vars, Embrun,

- Le centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud (CHICAS)[80].

Cultes

- Culte catholique, Paroisse de Mont-Dauphin[81], Diocèse de Gap.

Économie

Agriculture

- Culture et élevage[82].

Tourisme

- Chambres d'hôtes[83].

- Restaurant.

Commerces et services

- Atelier d'artisanat d'art[84].

- Artisan tailleur de pierre.

Culture et patrimoine

Lieux et monuments

Le patrimoine militaire et les fortifications :

- Les casernes[85] - [86] - [87] - [88], l’arsenal[63], le magasin à poudre[89] - [90].

- Parmi les fortifications[91] - [92], voir le mur d'enceinte, demi-lunes, la caserne Rochambeau qui participe à la défense du front d’Embrun (murs aveugles) et sa charpente. Fort du Mont-Dauphin, œuvre de Vauban construite en 1693 est classé monuments historiques en 1966[93].

Autres éléments de patrimoine :

- La rue centrale pavée, les fontaines, les mesures... L’ensemble est en bon état de conservation, et présente des fortifications de la fin du règne de Louis XIV à la fin du XIXe siècle.

- Le pont sur le Guil remplace le pont Sainte-Marie détruit en 1957[94].

- La coopérative agricole et laiterie industrielle (coopérative laitière) dite Coopérative agricole laitière Guil et Durance[95].

- Mesure banale de grains en pierre.

Le patrimoine religieux :

- L'église Saint-Louis située dans l'enceinte du fort Mont-Dauphin.

Les fondations sont creusées à partir de 1697-99[96], la première pierre de l’église Saint-Louis est posée en 1700 et le chœur est achevé en 1704[28]. Sa particularité est de n’avoir jamais été terminée, il n’existe que le chœur et le transept[97].

- Le clocher, endommagé par un ouragan en 1838, est reconstruit en 1860[98]. Les murs de la nef ont été construits, mais jamais couverts. Les pierres ont été utilisées dans les années 1880 pour la construction des batteries.

- Dans son état actuel, l’église est longue de 18 m et haute de 15[99]. L'édifice est classé monument historique en 1920, 1935 et 1943[100].

Expositions-animations

- Animation et gestion par le Centre des monuments nationaux de la place forte[104], Fortifications de Vauban inscrites à l'Unesco.

- Little Birghom[105], œuvre de l'artiste sculpteur Ousmane Sow, installée en juillet 2021, pour une durée de 10 années renouvelables, dans la caserne Rochambeau[106].

- L’Arsenal abrite, lui des concerts et expositions[107].

- Colloque Les Labels : quels enjeux pour le développement de nos territoires alpins ?[108].

.jpg.webp) Entrée dans Mont-Dauphin.

Entrée dans Mont-Dauphin..jpg.webp) Église Saint-Louis.

Église Saint-Louis..jpg.webp) Caserne Rochambeau.

Caserne Rochambeau. Arsenal du fort.

Arsenal du fort. Rue du Fort.

Rue du Fort. Pavillon des Officiers.

Pavillon des Officiers..jpg.webp) Vue de la Place Vauban.

Vue de la Place Vauban.

Personnalités liées à la commune

- Rouget de Lisle y passa quelques années en garnison dans la décennie 1780, y exerçant selon ses supérieurs ses talents de don Juan[109]

- François Carpantier, ancien prêtre, général de la Révolution française, commandant de la place de 1799 à 1809

- Louise Desgarcins, née à Mont-Dauphin, (1769-1797) tragédienne française, sociétaire du Théâtre-Français et amie de Talma.

- Charles-Benoît Astier, pharmacien français. Né à Mont-Dauphin (Hautes-Alpes) le , il est décédé à Toulouse en .

Héraldique

|

Blason | Parti : au 1er d'azur à trois fleurs de lys d'or qui est de France, au 2e d’or au dauphin pâmé d’azur, crêté, bardé, loré, peautré et oreillé de gueules, qui est du Dauphiné[110]. |

|---|---|---|

| Détails | Le statut officiel du blason reste à déterminer. |

Voir aussi

Bibliographie

- Lucien Brun, Mont-Dauphin mon village, Paris, Fournel, (ISBN 978-2-915493-03-0)

- Nicolas Faucherre, La place forte de Mont-Dauphin : l'héritage de Vauban: Actes sud ; Paris : Cité de l'architecture et du patrimoine ; Aristeas, 2007.

- André Golaz, Odette Golaz. Notice historique et descriptive sur Mont-Dauphin : Hautes-Alpes. Gap : Société d'études des Hautes-Alpes, 1981

- Ouvrage collectif. Vauban et ses successeurs en Briançonnais. Paris : Association Vauban, 1995

- Bénédicte Sire, Julie Aguttes, Charles Berling. Voyage avec Sébastien de Vauban [images animées] : de la frontière des Alpes au littoral méditerranéen. Paris : Image Son et Co

- Henri Vaissière. La place forte de Mont-Dauphin a 300 ans. Revue de l'Amopa, 1993, no 123, p. 17-18mpagnie, 2008

- André Golaz, Odette Golaz, A. Guillaume (préfacier), Notice historique et descriptive sur Mont-Dauphin (Hautes-Alpes), Société d'études des Hautes-Alpes, Gap, 1981 (3e édition, 1re édition 1966) (ISBN 2-85627-001-8).

- André Golaz, "Naissance d'une place forte, Mont-Dauphin, (1692-1700)", [Bulletin de la Société d'Études des Hautes-Alpes, 1959]

- André Golaz, "Le blocus de Mont-Dauphin en 1815" [Bulletin de la Société d'Études des Hautes-Alpes, 1961]

- André Golaz, "Quelques enfants de Mont-Dauphin" [Bulletin de la Société d'Études des Hautes-Alpes, 1980]

- André Golaz, "Un camp de prisonniers de guerre sous Napoléon Ier, Mont-Dauphin, 1808-1813", Bulletin de la société des Hautes-Alpes, 1956

- Bénédicte de Wailly. Mont-Dauphin, chronique d'une place forte du roi. Éditions du Net, 2014

- Bénédicte de Wailly. La véritable histoire de Joseph-Antoine Desgarcins d'après des documents d'archives [Bulletin de la Société d'Études des Hautes-Alpes, 2013]

- Bénédicte de Wailly, "L'hôpital de Mont-Dauphin et ses pratiques" [Bulletin de la Société d'Études des Hautes-Alpes, 2015]

- Bénédicte de Wailly, "L'action royaliste dans les Hautes-Alpes, 1789-1800" [Bulletin de la Société d'Études des Hautes-Alpes, 2017]

- Bénédicte de Wailly, "Rouget de l'Isle en haut-Dauphiné" [Bulletin de la Société d'Études des Hautes-Alpes, 2019]

- (fr + en + de) Coordination générale : René Dinkel, Élisabeth Decugnière, Hortensia Gauthier, Marie-Christine Oculi. Rédaction des notices : CRMH : Martine Audibert-Bringer, Odile de Pierrefeu, Sylvie Réol. Direction régionale des antiquités préhistoriques (DRAP) : Gérard Sauzade. Direction régionale des antiquités historiques (DRAH) : Jean-Paul Jacob directeur, Armelle Guilcher, Mireille Pagni, Anne Roth-Congés Institut de recherche sur l'architecture antique (Maison de l'Orient et de la Méditerranée-IRAA)-Centre national de la recherche scientifique (CNRS), Suivez le guide : Monuments Historiques Provence Alpes Côte d’Azur, Marseille, Direction régionale des affaires culturelles et Conseil régional de Provence – Alpes - Côte d’Azur (Office Régional de la Culture), 1er trimestre 1986, 198 p. (ISBN 978-2-906035-00-3 et 2-906035-00-9)Guide présentant l'histoire des monuments historiques ouverts au public en Provence – Alpes – Côte - d'Azur, avec cartes thématiques : 5 Architecture militaire classique (traduit en allemand et anglais en septembre 1988). Notice Montdauphin pp.42-43

- Mont-Dauphin sur annuaire-mairie.fr/

- Chiffres clés publiés par l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Dossier complet

- Inventaire national du patrimoine naturel du la commune

- Archives Municipales Montdauphin

- Bassins à denrées (Etalons de mesure) : Bassins de Mont Dauphin

Articles connexes

- Liste des communes des Hautes-Alpes

- Liste des anciennes communes des Hautes-Alpes

- Fortifications de Vauban inscrites à l'Unesco

- Fort du Mont-Dauphin

- Villes créées par Vauban

- Unités en garnison à Mont-Dauphin : 74e demi-brigade de bataille (1799) - 107e demi-brigade de bataille (1799) - Légion de l’Ardèche en 1819 - 8e bataillon de chasseurs à pied (à partir de 1830)[47] - 7e régiment d’infanterie légère (1841) - Un bataillon du 99e régiment d’infanterie (1896-1899 puis 1902-1905)

Lien externe

- Site officiel

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :

- Mont-Dauphin sur le site de l'Insee

- Le patrimoine architectural et mobilier des communes sur le site officiel du ministère français de la Culture (Bases Mérimée, Palissy, Palissy, Mémoire, ArchiDoc), Médiathèque de l'architecture et du patrimoine (archives photographiques) diffusion RMN, et service régional de l'inventaire général de la direction de la Culture et du Patrimoine de la Région PACA]

- Site de la Direction Régionale de l’Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) et Inventaire et protections réglementaires de l'environnement des communes

- Mont-Dauphin, sur le site Patrimages de la DRAC PACA

- Site web officiel de la place forte Centre des monuments nationaux

Notes et références

Notes

- Selon le zonage publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- Le dossier du Réseau des Sites Majeurs de Vauban mené par Besançon a été choisi par le Ministère de la Culture en janvier 2007, la décision prise par l'Unesco en juillet 2008

- Itinéraires

- « Itinéraire Montdauphin-Gap, située à 61,7 km ».

- « Réseau régional de transports en commun ».

- « Aérodrome de Gap-Tallard », sur www.provence7.com.

- La Main du Titan

- André Golaz, Odette Golaz, A. Guillaume (préfacier), Notice historique et descriptive sur Mont-Dauphin (Hautes-Alpes), Société d’études des Hautes-Alpes, Gap, 1981 (3e édition, 1re édition 1966), (ISBN 2-85627-001-8), p 13-15

- André et Odette Golaz, Notice historique..., p 46

- André et Odette Golaz, Notice historique..., p 47

- Didacticiel de la réglementation parasismique

- « Zonage rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune urbaine-définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Guillestre », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- La commune est régie par le Règlement national d'urbanisme

- « Données statistiques sur les communes de Métropole; Répartition des superficies en 44 postes d'occupation des sols (métropole) », sur CORINE Land Cover, (consulté le ).

- Jacques Cellard, Éric Vial - Trésors des noms de famille, des noms de villes et de villages - (ISBN 241001223X).

- Louis Réau - 1959 - Les monuments détruits de l'art français: histoire du vandalisme - pages 191 et 405.

- L'intervention de la Fondation du patrimoine : Restauration des Remparts de la Place Forte à Mont-Dauphin

- Le dossier du Réseau des Sites Majeurs de Vauban mené par Besançon a été choisi par le Ministère de la Culture en janvier 2007, la décision prise par l'Unesco en juillet 2008.

- Martin Barros, Nicole Salat et Thierry Sarmant (préf. Jean Nouvel), Vauban - L’intelligence du territoire, Paris, Éditions Nicolas Chaudun et Service historique de l'armée, , 175 p. (ISBN 2-35039-028-4), p 85-87

- André et Odette Golaz, Notice historique..., p 18

- Isabelle Fouilloy-Jullien, « Mont-Dauphin », in Association Vauban, Vauban et ses successeurs en Briançonnais, 1995, p 143

- Isabelle Fouilloy-Jullien, op. cit., p 145

- André et Odette Golaz, Notice historique..., p 22

- André et Odette Golaz, Notice historique..., p 24

- André et Odette Golaz, Notice historique..., p 70

- André et Odette Golaz, Notice historique..., p 28

- Robert Bornecque, La Route des fortifications dans les Alpes : les étoiles de Vauban, Les éditions du huitième jour, Paris, 2006. (ISBN 2-914119-47-X), p 105

- Robert Bornecque, La route des fortifications..., p 99

- Robert Bornecque, La route des fortifications..., p 101

- Notice no IA05000156, base Mérimée, ministère français de la Culture

- André et Odette Golaz, Notice historique..., p. 1125

- Robert Bornecque, La route des fortifications..., p 109-110

- André et Odette Golaz, Notice historique..., p 81

- André et Odette Golaz, Notice historique..., p 69

- Isabelle Fouilloy-Jullien, op. cit., p 146

- « batterie d'artillerie dite batterie 84 », notice no IA05000159, base Mérimée, ministère français de la Culture

- Robert Bornecque, La route des fortifications..., p 104

- André et Odette Golaz, Notice historique..., p 80

- André et Odette Golaz, Notice historique..., p 102

- André et Odette Golaz, Notice historique..., p 83

- André et Odette Golaz, Notice historique..., p 90

- André et Odette Golaz, Notice historique..., p 29

- André et Odette Golaz, Notice historique..., p 39

- André et Odette Golaz, Notice historique..., p 41

- René Favier, « Soudard des champs, soldat des villes », in L’Alpe, Citadelles d’altitude, no 37, juin 2007, p 27

- André et Odette Golaz, Notice historique..., p 40

- André et Odette Golaz, Notice historique..., p 67-68

- René Favier, op. cit., p 28

- André et Odette Golaz, Notice historique..., p 42

- André et Odette Golaz, Notice historique..., p 34

- André et Odette Golaz, Notice historique..., p 35

- André et Odette Golaz, Notice historique..., p 31-33

- André et Odette Golaz, Notice historique..., p 36

- André et Odette Golaz, Notice historique..., p 30

- André et Odette Golaz, Notice historique..., p 33

- André et Odette Golaz, Notice historique..., p 36-37

- « arsenal dit arsenal Q. », notice no IA05000158, base Mérimée, ministère français de la Culture

- André et Odette Golaz, Notice historique..., p 37

- Nicolas Faucherre, La place forte de Mont-Dauphin : l’héritage de Vauban, Arles : Actes Sud, 2007. (ISBN 978-2-7427-6711-3). p. 60

- Les comptes de la commune

- Chiffres clés Évolution et structure de la population. Dossier complet

- André et Odette Golaz, Notice historique..., p 50

- « Liste des maires du département des Hautes-Alpes (mise à jour 15 mai 2014) », sur le site de la préfecture des Hautes-Alpes, (consulté le ).

- « Résultats des élections municipales 2020 », sur le site du Télégramme de Brest (consulté le )

- « Répertoire national des élus (RNE) - version du 24 juillet 2020 », sur le portail des données publiques de l'État (consulté le )

- Direction des libertés publiques et des collectivités locales, « Création de la communauté de communes du Guillestrois et du Queyras par fusion des communautés de communes du Guillestrois et de l'Escarton du Queyras » [PDF], Recueil des actes administratifs no 05-2016-010, Préfecture des Hautes-Alpes, (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- André et Odette Golaz, Notice historique..., p 49-50

- Établissements d'enseignements

- Professionnels et établissements de santé

- Centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud, établissement support du Groupement hospitalier de territoire (GHT),

- Paroisse de Mont-Dauphin

- Culture et élevage

- Restaurant et Chambres d'hôtes Le Galet

- Commerces et services

- « caserne H dite casernes vieilles puis Campana. », notice no IA05000162, base Mérimée, ministère français de la Culture

- « aserne M dite casernes neuves puis Binot. », notice no IA05000163, base Mérimée, ministère français de la Culture

- « caserne Rochambeau dite casemates C et K. », notice no IA05000160, base Mérimée, ministère français de la Culture

- « caserne dite pavillon E, dite caserne des officiers. », notice no IA05000161, base Mérimée, ministère français de la Culture

- « poudrière dite magasin à poudre P. », notice no IA05000164, base Mérimée, ministère français de la Culture

- « poudrière dite magasin à poudre S. », notice no IA05000165, base Mérimée, ministère français de la Culture

- « ville et place forte de Montdauphin », notice no IA05000156, base Mérimée, ministère français de la Culture

- « fortification d'agglomération. », notice no IA05000157, base Mérimée, ministère français de la Culture

- Notice no PA00080589, base Mérimée, ministère français de la Culture

- André et Odette Golaz, Notice historique..., p 15

- « coopérative agricole et laiterie industrielle (coopérative laitière) dite Coopérative agricole laitière Guil et Durance », notice no IA05001058, base Mérimée, ministère français de la Culture

- André et Odette Golaz, Notice historique..., p 74

- « Eglise inachevée comprise dans l'ensemble architectural de la place-forte », notice no PA00080587, base Mérimée, ministère français de la Culture

- André et Odette Golaz, Notice historique..., p 78

- André et Odette Golaz, Notice historique..., p 79

- Notice no PA00080587, base Mérimée, ministère français de la Culture église paroissiale Saint-Louis

- Le monument aux morts

- Monument aux morts (inscriptions)

- « chapelle Saint-Guillaume », notice no IA05000925, base Mérimée, ministère français de la Culture

- Place forte de Montdauphin

- La bataille de Little Birghom d'Ousmane Sow

- Quadrimestriel des agents du Centre des monuments nationaux, Monuments nationaux Magazine, Paris, Centre des monuments nationaux, , 104 p.Ousmane Sow à Mont-Dauphin, pp. 36 à 41. Temps forts : Rencontre entre la réalisatrice Béatrice Soulé, qui fut la compagne d'Ousmane Sow et Isabelle Fouilloy-Julien, administratrice du monument

- Animations et évènements dans la place forte de Mont-Dauphin

- André et Odette Golaz, Notice historique..., p 26

- André et Odette Golaz, Notice historique..., planche 1