Le Drennec

Le Drennec [lə dʁɛnɛk] (en breton : An Dreneg) est une commune française du département du Finistère, en région Bretagne.

| Le Drennec | |

L'église du Drennec. | |

.svg.png.webp) Héraldique |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Bretagne |

| Département | Finistère |

| Arrondissement | Brest |

| Intercommunalité | Communauté de communes du Pays des Abers |

| Maire Mandat |

Monique Loaëc 2020-2026 |

| Code postal | 29860 |

| Code commune | 29047 |

| Démographie | |

| Gentilé | Drennécois |

| Population municipale |

1 904 hab. (2020 |

| Densité | 200 hab./km2 |

| Population agglomération |

37 226 hab. |

| Géographie | |

| Coordonnées | 48° 32′ 09″ nord, 4° 22′ 11″ ouest |

| Altitude | Min. 22 m Max. 85 m |

| Superficie | 9,5 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Unité urbaine | Lesneven (banlieue) |

| Aire d'attraction | Brest (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Lesneven |

| Législatives | Troisième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | site de la commune |

Géographie

Le Drennec est situé sur le plateau granitique du Léon et fait partie traditionnellement du pays de Léon. La commune, d'une superficie de 950 ha, s'étend majoritairement entre Plabennec et Ploudaniel. Le Drennec bénéficie d'une situation géographique intéressante, proche des principaux centres urbains : à 5 km de Lesneven, à 15 km de Landerneau, à 5 km de Plabennec, à 18 km de Brest.

Le Drennec présente traditionnellement un paysage de bocage avec un habitat dispersé entre de nombreux hameaux et fermes isolées ; le bourg est excentré dans la partie est du finage communal. La commune se voit traversée par l'axe de communication principal du secteur, la RD 788 (ancienne Route nationale 788 déclassée en route départementale) qui relie Lesneven à Brest.

Le relief général de la commune est peu varié, l'altitude maximale atteint 82 m dans le secteur de Lestanet et décline légèrement vers l'Aber-Wrac'h au Nord et l'Aber-Benoît à l'Est. Le niveau le plus bas se situe dans le secteur du Mingant (28 m).

Les rives boisées des deux abers permettent d’agréables promenades à pied, particulièrement le vallon du Coat et le sentier de randonnée dans la vallée de l’Aber-Wrac'h, le site de Lok Mazé et le bois du Leuhan.

Communes limitrophes

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[1]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Ce type de climat se traduit par des températures douces et une pluviométrie relativement abondante (en liaison avec les perturbations venant de l'Atlantique), répartie tout au long de l'année avec un léger maximum d'octobre à février[2].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[5] complétée par des études régionales[6] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Ploudaniel-Inra », sur la commune de Ploudaniel, mise en service en 1982[7] et qui se trouve à 4 km à vol d'oiseau[8] - [Note 4], où la température moyenne annuelle est de 11,4 °C et la hauteur de précipitations de 1 164,1 mm pour la période 1981-2010[9]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Brest-Guipavas », sur la commune de Guipavas, mise en service en 1945 et à 12 km[10], la température moyenne annuelle évolue de 11,2 °C pour la période 1971-2000[11], à 11,5 °C pour 1981-2010[12], puis à 0,7 °C pour 1991-2020[13].

Urbanisme

Typologie

Le Drennec est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 5] - [14] - [15] - [16]. Elle appartient à l'unité urbaine de Lesneven, une agglomération intra-départementale regroupant 4 communes[17] et 13 020 habitants en 2017, dont elle est une commune de la banlieue[18] - [19].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Brest, dont elle est une commune de la couronne[Note 6]. Cette aire, qui regroupe 68 communes, est catégorisée dans les aires de 200 000 à moins de 700 000 habitants[20] - [21].

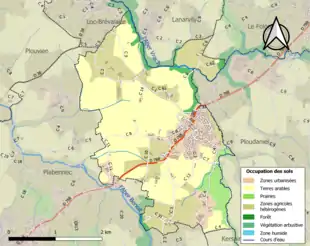

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (83,3 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (84,4 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (50,6 %), zones agricoles hétérogènes (27,7 %), zones urbanisées (13 %), prairies (5 %), forêts (3,8 %)[22].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[23].

Toponymie

Le nom de la localité est attesté sous les formes Spinetum en 1291, Le Dreanneuc en 1428, Spineto en 1516, Audernec en 1630, Audernac lege an Dernac en 1654[24].

Le Drennec procède du breton Drein (« buissons d’épines »).

Histoire

Préhistoire et Antiquité

Située entre deux abers, l’Aber-Wrac'h et l’Aber-Benoît, la commune du Drennec témoigne d’une occupation humaine dès le Néolithique. Sous l'occupation romaine, une voie romaine dans l’axe nord-sud fut tracée pour rejoindre Landerneau au port de l’Aber-Wrac'h.

Moyen Âge

Sous l’Ancien régime, la paroisse du Drennec, qui dépendait de l'archidiaconé d'Ac'h, se composait de deux paroisses et d’une trève : la trève de Landouzen (ou Landouzan), la paroisse de Bréventec (ancien prieuré de l’abbaye Saint-Mathieu de Fine-Terre qui, pour le temporel, dépendait de la seigneurie de Coatelez)[25], et celle du Drennec. Les seigneurs du Drennec habitaient le Coat. Ils disparurent lors de la Révolution française.

Époque moderne

La paroisse de Le Drennec possédait quatre familles nobles comme l’indiquent les armoiries figurant sur le blason dont celles de la famille Le Ny de Coatelez (du château de Coatelez construit au XVIe siècle ne subsiste qu'un portail voûté de style Louis XIII)[26]. La famille Le Ny est représentée aux réformations et montres entre 1429 et 1534 ; son membre le plus connu fut Salomon Le Ny, chambellan du duc de Bretagne Jean IV en 1380[25].

En 1597, alors que la peste ravageait le Léon, la paroisse du Drennec fut la seule à n'avoir aucun mort à déplorer. En reconnaissance à Notre-Dame, les habitants firent le vœu de venir processionnellement chaque année, le premier dimanche d'août, au sanctuaire du Folgoët. Le journal La Croix indique qu'en 1927 « malgré le temps et le vent soufflant en tempête, les enfants du Drennec ont tenu cette année, une fois de plus, la promesse faite par leurs pères il y a plus de trois cents ans, et à laquelle il ne fut, d'ailleurs, jamais manqué »[27].

En 1759, une ordonnance de Louis XV ordonne à la paroisse du Drenec [Drennec] de fournir 3 hommes et de payer 19 livres et sa trève de Landouzan fournir 4 hommes et payer 26 livres pour « la dépense annuelle de la garde-côte de Bretagne »[28].

Jean-Baptiste Ogée décrit ainsi Le Drennec en 1778 :

« Le Drenec ; à 6 lieues et demie au sud-sud-ouest de Saint-Pol-de-Léon, son évêché ; à 43 lieues et demie de Rennes ; et à une lieue et demie de Lesneven, sa subdélégation et son ressort. On y compte 700 communiants[29], y compris ceux de Landouzan, autrefois sa trève, qui ne forme maintenant, avec celle du Drenec, qu'une seule paroisse, dont la cure est présentée par l'Évêque. Le Drenec est très ancien : il avait titre de paroisse du temps de saint Pol, premier évêque de ce diocèse, qui y allait très souvent. Elle renferme les maisons nobles de Bon-Yvon, Kerbue, Launay-Pontreff, et la maison de Coatelez qui est fort ancienne. On n'y voit plus maintenant qu'un village, qui est sur la route de Brest à Lesneven. Ce territoire, coupé de plusieurs petits ruisseaux, renferme des terres bien cultivées et fertiles en grains et lin, de bons pâturages et peu de landes ; on y voit beaucoup de bois comme presque partout ailleurs[30]. »

La cure de Bréventec était en 1786 l'une des plus pauvres du diocèse de Léon avec moins de 300 livres de revenu, pas plus que la portion congrue à cette date[31].

Le XIXe siècle

A. Marteville et P. Varin, continuateurs d'Ogée, décrivent ainsi Le Drennec en 1843 :

« Le Drenec (sous l'invocation de saint Derien, chevalier breton) : commune formée par l'ancienne paroisse du même nom, aujourd'hui succursale (...). Principaux villages : Kerévet, Kerdéozen, Keroulé, Kerzulgar, Kervaziou, Lestandet. Maisons remarquables : manoirs de Landouzen, Coat-Elez et Créac'h. Superficie totale : 880 hectares, dont (...) terres labourables 480 ha, prés et pâtures 45 ha, vergers et jardins 7 ha, bois 25 ha, landes et incultes 271 ha (...). Moulins : 3 ( Goueziou, Coat, Locmazé). (...). Géologie : granite au bourg ; gneiss au nord. On parle le français[32]. »

En 1844 six communes du Finistère (Rumengol, Guipronvel, Lanneuffret, Le Drennec, Loc-Eguiner et Tréouergat) refusèrent d'ouvrir une école, refusant d'appliquer la loi Guizot de 1833[33].

En , le Conseil municipal vote l'acquisition d'une maison destinée à devenir l'école des filles au Drennec, mais demande une subvention au Conseil général car « depuis plusieurs années, les habitants du Drennec n'ont reculé devant aucun sacrifice, les riches ont donné leur argent, les autres leurs bras et leurs charrettes dernièrement encore pour la construction d'un presbytère »[34].

La Belle Époque

Le Drennec fut desservi par une gare située sur la ligne ferroviaire à voie métrique des chemins de fer départementaux du Finistère allant de Brest à Saint-Pol-de-Léon, mise en service au tout début du XXe siècle et qui ferma en 1946.

Jean-Louis Jestin, maire du Drennec, fit partie des onze maires du canton de Plabennec qui adressèrent en une protestation au préfet du Finistère à propos de la circulaire interdisant l'usage de la langue bretonne dans les églises[35].

Les mesures de laïcisation décidées par le gouvernement provoquent des réactions au Drennec : l'inventaire des biens d'église se passe difficilement si l'on en croit cet article du journal L'Ouest-Éclair en date du :

« MM. Agier, commissaire de police et Robier, sous-inspecteur de l'enregistrement, se sont rendus au Drennec avec la même escorte que la veille. La porte de l'église a dû être enfoncée. Au départ des troupes, des paysans ont assailli la voiture où se trouvaient les serruriers et en ont brisé les carreaux à coups de bâtons et à coups de pierres. La cavalerie a dû déblayer le terrain[36]. »

Le journal Le Petit Parisien ajoute que des procès-verbaux ont été dressés contre la femme et la fille du maire, M. Jestin, pour outrages à la gendarmerie[37].

L'interdiction des crucifix dans les salles de classe des écoles laïques suscite aussi l'indignation de la population locale : le , « sur les instructions de l'autorité académique, M. Rungoat, instituteur du Drennec, avait (...) enlevé le crucifix de sa classe. Le , le maire, accompagné de son conseil municipal et d'environ 20 personnes, est venu replacer le crucifix. Sur de nouvelles instructions de l'inspecteur, cet emblème fut de nouveau enlevé, mais le maire, assisté de trois personnes, le replaça pour la deuxième fois et défendit formellement à l'instituteur d'y toucher. Le , le crucifix fut également enlevé de l'école des filles, et le , il y fut replacé. Pour ces motifs, l'administration préfectorale vient de suspendre de ses fonctions M. Louis Jestin, maire du Drennec »[38].

La Première Guerre mondiale

Le monument aux morts du Drennec porte les noms de 26 soldats morts pour la France pendant la Première Guerre mondiale ; parmi eux, un au moins (François Rozec) est mort en Belgique lors des combats de Maissin dès 1914, un (Adrien Le Guen) en Serbie en 1917 dans le cadre de l'expédition de Salonique, un (Adrien Refloc'h) est un marin mort accidentellement en mer, un (Goulven Habasque) est mort alors qu'il était prisonnier en Allemagne ; la plupart des autres sont décédés sur le sol français[39].

L'Entre-deux-guerres

Le bourg du Drennec vers le milieu du XXe siècle ou avant.

Le bourg du Drennec vers le milieu du XXe siècle ou avant. Le Drennec : femmes autour du lavoir (milieu du XXe siècle ou avant).

Le Drennec : femmes autour du lavoir (milieu du XXe siècle ou avant).

Politique et administration

Liste des maires

Monuments

- La Chapelle de Landouzen : le site est, selon la tradition, le lieu de rencontre de Hoarvian et de Riwanon, les parents de saint Hervé ; en tout cas il est occupé depuis fort longtemps comme l'atteste la présence de stèles datant de l'Âge du fer. La chapelle tréviale, construite en 1526, elle fut remise en état et le clocher terminé vers 1780. Du calvaire de Landouzen daté de 1597, ne restent que la porte monumentale et le fût. Il a été transféré au bourg du Drennec lors de la mission de 1884. La cuve baptismale très curieuse correspond peut-être à la réutilisation d’une cuve gallo-romaine. À l’extérieur de la chapelle, on note plusieurs pierres antiques dont une stèle hexagonale profondément entaillée. Sous l’impulsion des « Mignoned Landouzan », la chapelle fermée au culte depuis 1952 et en ruine, reprenait vie en 1969.

La stèle située près du porche possède une entaille qui, selon la légende, aurait été creusée par la chaîne avec laquelle un saint par ailleurs inconnu, saint Ursin[alpha 14], dit aussi saint Thouzan (la chapelle est consacrée à ce saint et le nom de Landouzen en provient), aurait attaché le dragon qui terrorisait la région. Ensuite le saint aurait noyé le monstre dans le marais voisin.

Chapelle de Landouzen : porte monumentale et calvaire.

Chapelle de Landouzen : porte monumentale et calvaire. Chapelle de Landouzen : vue d'ensemble.

Chapelle de Landouzen : vue d'ensemble. Chapelle de Landouzen : façade sud.

Chapelle de Landouzen : façade sud. Chapelle de Landouzen : stèle de l'Âge du fer et son entaille.

Chapelle de Landouzen : stèle de l'Âge du fer et son entaille.

- La paroisse de Bréventec possédait une très petite église (dédiée à Santez Ventroc, invoquée contre les maux de ventre) disparue depuis longtemps, sur l’emplacement de la place publique (cadastre de 1830). L’ancien missel de Bréventec, livre manuscrit réalisé par les moines de l’abbaye de « San Vazé de Fine de Terre » au XIe ou XIIe siècle se trouve à la bibliothèque Mazarine à Paris.

- La Chapelle de Loc-Mazé (Locmazé) est un ancien prieuré construit au XVIIe siècle sur un promontoire rocheux au bord de l'Aber-Benoît, sur la paroisse de Bréventec. Elle dépendait de l'abbaye de « San Vazé de Fine de Terre ». Cette chapelle servit d'église à la paroisse de Bréventec après la disparition de l'église de Bréventec et jusqu'en 1792, date du rattachement de Bréventec à la paroisse du Drennec. Son clocher imposant, frappé par la foudre en 1842, fut reconstruit plus modestement. Tombée en ruine au début du XXe siècle, la chapelle a été restaurée à partir de 1979, par les jeunes de la MLC de Plabennec puis par l'association "Buhez Ha Plijadur e Lok Maze". Son pardon est célébré le dernier dimanche du mois d'août[42].

L'Aber-Benoît près de la chapelle de Loc-Mazé.

L'Aber-Benoît près de la chapelle de Loc-Mazé. Le calvaire et la chapelle de Loc-Mazé.

Le calvaire et la chapelle de Loc-Mazé. La chapelle de Loc-Mazé : vue extérieure d'ensemble.

La chapelle de Loc-Mazé : vue extérieure d'ensemble. Chapelle de Loc-Mazé : statue de sainte Anne et de la Vierge Marie.

Chapelle de Loc-Mazé : statue de sainte Anne et de la Vierge Marie. Chapelle de Loc-Mazé : statue de saint Mathieu.

Chapelle de Loc-Mazé : statue de saint Mathieu.

- L'église Saint-Drien : cette église paroissiale est dédiée à saint Drien, plus connu sous le nom de saint Derien; l'église actuelle a été construite entre 1844 et 1849 et possède notamment des statues de saint Derrien et de Notre-Dame du Roncier, ainsi que les retables de l'ancienne église, en particulier l'autel du Rosaire, qui date du début du XVIIIe siècle[25]. Un calvaire, souvenir de la mission de 1884, se trouve à proximité[43].

Événements

Gouel Lok Mazé. Une fête se déroule à la chapelle de Lok Mazé (paroisse de Bréventec) tous les étés, l'avant-dernier dimanche du mois d'août, organisé par « Buhez Ha Plijadur e Lok Maze ». Des jeux bretons dont un tournoi de rugby strobet y sont pratiqués.

Héraldique

.svg.png.webp)

Le poisson représente les seigneurs du Drennec, qui habitaient le Coat ; la famille disparut après la Révolution, le château et le moulin furent acquis par les familles Jestin et Huguen.

La tête de lièvre avec les quintefeuilles représente la famille Le Ny de Coatéles. Après la Révolution, le château fut la propriété de la famille Bigot d’Engente.

L’arbre représente la famille de Coatéozen ou de Boisyvon, qui s’est fondue dans la famille de Kerouartz de Lannilis. En 1783, Jacques Louis de Kerouartz et son épouse Charlotte furent parrain et marraine de la grande cloche de Landouzen.

Les deux faces et le lambel sont des Barbier de Landouzen, branche cadette des Barbier de Kerjean et des Barbier de Lescoat.

Terre d'Hortensias

L'un des 7 jardins de « Terre d'Hortensias » se situe sur la commune du Drennec à l'aire de jeux de Kerfeunteun.

Devenu une des plantes emblématiques de la Bretagne, l'hortensia ou hydrangea, originaire d'Asie, ne fleurit en France que depuis le XVIIIe siècle, époque des grandes expéditions maritimes scientifiques à la découverte de terres inconnues. Le premier hortensia est introduit en France par le botaniste Philibert Commerson qui embarque avec Bougainville pour un tour du monde à bord de « La Boudeuse », partie de Brest en 1766.

Omniprésent dans les jardins des particuliers et les bourgs de nos communes, l'hydrangea a été privilégié pour valoriser notre patrimoine architectural et paysager du pays des Abers-Côte des Légendes dans le projet « Terre d'Hortensias ».

Plus que de simples fleurissements, « Terre d'Hortensias » présente en 7 jardins une découverte thématique de 50 variétés d'hortensias.

Les autres jardins de « Terre d'Hortensias » : la chapelle de Guicquelleau au Folgoët, la chapelle Notre-Dame de la Clarté à Kernouës, la salle des fêtes à Lanarvily, le sémaphore à Landéda, le dolmen de Lilia à Plouguerneau, la salle multifonctions à Saint-Méen. L'entrée dans les jardins est libre.

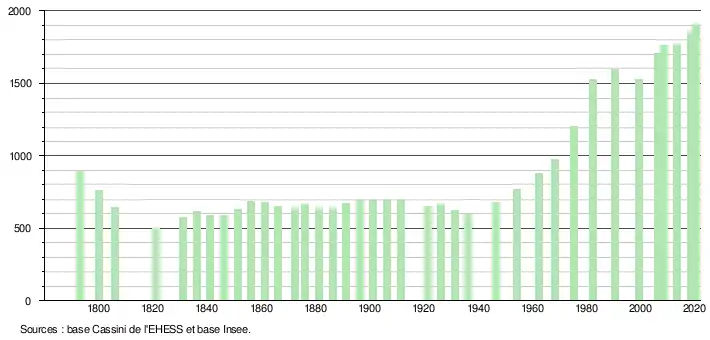

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[44]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2008[45].

En 2020, la commune comptait 1 904 habitants[Note 7], en augmentation de 5,6 % par rapport à 2014 (Finistère : +1,25 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Légende

Le château de Coat-Elez (« Bois des Anges ») se rattache à une légende : « On dit que, fuyant un époux irrité qui la croyait adultère, une femme, nouvelle Geneviève, chercha un asile dans ce bois. Un seigneur des environs l'y rencontra, et voulait assouvir sur elle sa passion, quand deux anges la protégèrent, et ordonnèrent à Even de reconduite cette femme à son mari, le comte Siffroi, et de les réconcilier, car elle était innocente »[32].

Notes et références

Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[3].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[4].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en celle d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Ursin Kerouanton, né le au Drennec, décédé le à Ploudaniel.

- Yves Le Roux, né le à Plouvien, décédé le au Drennec.

- René Le Goff, né le à Traon Riou en Guissény, décédé le au manoir de Landouzan en Le Drennec.

- François Anton, né le à Guicquelleau, décédé le au Drennec.

- Étienne Anton, né le au Drennec, décédé le à Ploudaniel.

- Pierre Louis Marie Le Gall, né le à Kervasiou en Le Drennec, décédé le à Coatelez en Le Drennec.

- Goulven Jacopin, né le au Drennec, décédé le à Lestanet en Le Drennec.

- François Jestin, né le au Drennec, décédé le à Coat Elez en Le Drennec.

- Jean-Louis Jestin, né le au Drennec, décédé le au Drennec.

- Gabriel Gélébart, né le à Milizac ; demeurait au bourg du Drennec ; tué dans un accident d'automobile survenu le au carrefour des Trois-Curés en Milizac.

- François-Marie Kerboul, né le au Drennec, décédé le au Drennec.

- Louis Abhervé, né le à Lamarzant en Ploudaniel, décédé le au Drennec.

- Hervé Coz, né le , décédé en septembre 2009 au Drennec, voir http://www.letelegramme.fr/local/finistere-nord/brest/plabennec/ledrennec/necrologie-herve-coz-ancien-maire-23-09-2009-563893.php

- Saint Ursin serait un évêque (du moins sa statue située dans la chapelle le représente comme tel) dont le nom devait être primitivement Eude, Eudon, Eozen, ou Yvon ; le manoir voisin était celui des seigneurs de Coeteozen ou de Boisyvon, qui avaient fondé une chapellenie à Landouzan, voir http://www.infobretagne.com/drennec.htm

Références

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Bretagne », sur www.chambres-agriculture-bretagne.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Ploudaniel-Inra - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Le Drennec et Ploudaniel », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Ploudaniel-Inra - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Le Drennec et Guipavas », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Brest-Guipavas - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Brest-Guipavas - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Brest-Guipavas - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Lesneven », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- (br) Erwan Vallerie, Diazezoù studi istorel an anvioù-parrez = Traité de toponymie historique de la Bretagne, An Here, (ISBN 2-86843-153-4 et 978-2-86843-153-0, OCLC 63764620, lire en ligne), p. 57

- « Le Drennec : Histoire, Patrimoine, Noblesse (commune du canton de Plabennec) », sur infobretagne.com (consulté le ).

- Christophe-Paulin de La Poix Fréminville (chevalier de), Antiquités de la Bretagne : Finistère, , 346 p. (lire en ligne), p. 214.

- Journal La Croix, n° du 21 août 1927, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k411906c/f1.image.r=drennec?rk=579402;0

- "Ordonnance... portant imposition pour la dépense annuelle de la garde-côte de Bretagne", 1759, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97412315/f7.image.r=Plovan?rk=21459;2

- Personnes en âge de communier

- Jean-Baptiste Ogée, Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne, (lire en ligne).

- Jean Rohou, Catholiques et Bretons toujours ? : essai sur l'histoire du christianisme en Bretagne, Brest, Dialogues, , 534 p. (ISBN 978-2-918135-37-1).

- A. Marteville et P. Varin, "Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne", tome 1, 1843, consultable https://books.google.fr/books?id=DI8DAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=bibliogroup:%22Dictionnaire+historique+et+g%C3%A9ographique+de+la+province+de+Bretagne%22&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjGo4jt_ZrbAhUHIcAKHcQhCqkQ6AEIMjAC#v=snippet&q=Le%20Drennec&f=false

- Louis Ogès, "L'Instruction primaire dans le Finistère sous le régime de la loi Guizot, 1833-1850", 1935, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3339264j.r=Guipronvel?rk=836914;0

- "Rapports et délibérations / Conseil général du Finistère", avril 1874, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k55620363/f212.image.r=drennec?rk=450646;0

- Journal L'Univers, n° du 30 octobre 1902, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k711249b/f4.image.r=drennec?rk=858373;2

- Journal L'Ouest-Éclair, n° du 22 novembre 1906, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6412604/f4.image.r=Drennec?rk=85837;2

- Journal Le Petit Parisien, n° du 22 novembre 1906, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k562339c/f1.image.r=drennec?rk=515024;0

- Journal Le XIXe siècle, n° du 23 janvier 1907, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k7573450r/f3.image.r=Drennec?rk=407727;2

- http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?idsource=16662

- « Le Drennec. Monique Loaëc est la nouvelle maire de la commune », Ouest-France, (lire en ligne).

- « Répertoire national des élus (RNE) - version du 24 juillet 2020 », sur le portail des données publiques de l'État (consulté le )

- https://www.ouest-france.fr/bretagne/le-drennec-29860/ferveur-et-animations-au-pardon-de-locmaze-2785890

- http://www.guidedutourisme.net/tourisme/eglise-sant-drien-le-drennec-2573.html

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

Bibliographie

- Jorda et Ronan Caerleon : Landouzan : au cœur des siècles bretons, publié par les Mignoned Landouzan, 1979.