La Pouëze

La Pouëze est une ancienne commune française située dans le département de Maine-et-Loire en région Pays de la Loire.

| La Pouëze | |

La mairie. | |

Blason |

Logo |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Pays de la Loire |

| Département | Maine-et-Loire |

| Arrondissement | Segré |

| Commune | Erdre-en-Anjou |

| Statut | commune déléguée |

| Maire délégué Mandat |

Christian Berthelot 2020-2026 |

| Code postal | 49370 |

| Code commune | 49249 |

| Démographie | |

| Gentilé | Pouëzéens |

| Population | 1 913 hab. (2013) |

| Densité | 86 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 47° 33′ 13″ nord, 0° 48′ 30″ ouest |

| Altitude | 70 m Min. 51 m Max. 97 m |

| Superficie | 22,15 km2 |

| Élections | |

| Départementales | Chalonnes-sur-Loire |

| Historique | |

| Fusion | 28 décembre 2015 |

| Commune(s) d'intégration | Erdre-en-Anjou |

| Localisation | |

Le , elle fusionne avec les trois communes : Brain-sur-Longuenée, Gené et Vern-d'Anjou pour donner naissance à la nouvelle commune d'Erdre-en-Anjou qui prend le statut de commune nouvelle, les quatre communes fusionnées prenant le statut de commune déléguée.

Géographie

Localisation

Le territoire de la commune est situé au nord-ouest d'Angers à 26 km et au sud-est de Segré à 16 km, dans le Haut-Anjou. Autour se trouvent les communes de Vern-d'Anjou (à l'ouest et au nord), de Brain-sur-Longuenée (au nord - nord-est), de Saint-Clément-de-la-Place (à l'est), de Bécon-les-Granits (au sud) et Le Louroux-Béconnais (au sud-ouest). La Pouëze est intégrée à la communauté de communes Ouest Anjou et à la paroisse de la Trinité-en-Longuenée.

Topographie

C'est un territoire inscrit dans le Massif armoricain avec des altitudes qui varient entre 50 et 90 mètres. C'est sur la commune de La Pouëze que se trouve la source de l'Erdre (qui se jette dans la Loire à Nantes) et la source du Brionneau (petit ruisseau qui se jette dans l'étang Saint-Nicolas à Angers).

Terre bocagère vouée à la polyculture et notamment à l'élevage laitier, La Pouëze est bordée au nord-est par la forêt domaniale de Longuenée dont une petite partie est pouèzéenne (parcelles privées). L'agriculture n'est pas le secteur économique prédominant de La Pouëze (contrairement aux communes des alentours), car c'est une commune de tradition industrielle. Les mines d'ardoise, exploitées depuis des siècles, ont marqué le paysage pouèzéen (carrières constituées de collines de blocs d'ardoise, d'étangs artificiels et de chevalement au nord-est du bourg) et ont concurrencé en Maine-et-Loire celles de Trélazé et de Noyant-Bel-Air. Cette industrie, en crise dans les années 1970-1980, a connu une restructuration, mais l'usine de chaussures ERAM a permis de maintenir une activité importante.

Hydrographie

C'est dans l'étang du Clairet, à l'altitude de 63,40 m, que l'Erdre prend sa source (altitude du bourg distant de 3 km : 71,816 m).

L'Erdre est le dernier affluent de la rive droite de la Loire, qu'elle rejoint à Nantes après avoir parcouru 103 km, dont 27,5 en Maine-et-Loire, traversant les communes de La Pouëze, Le Louroux-Béconnais, Vern-d'Anjou, La Cornuaille, Angrie, Candé et Freigné. La vallée de l'Erdre est un site classé.

Au départ de La Pouëze, un circuit de randonnée passe à la source de l'Erdre.

Le ruisseau du Brionneau prend sa source à la Pouëze, au nord-ouest de la Mulière, D 961, et se jette dans l'étang Saint-Nicolas à Avrillé avant de rejoindre la Maine à Angers, à travers le parc Balzac. Un autre petit ruisseau qui vient du parc de La Villenière, appelé le petit Brionneau, le rejoint au nord-est du village après avoir traversé la propriété du docteur Morel, d'où le nom de cette maison du XVIIIe siècle, le Brionneau [1].

Le parc de la Villenière

Le parc qui s'étend autour du château fut dessiné par le comte de Choulot. Il est maintenant du domaine public.

Son aménagement réserve une grande partie boisée sillonnée d'allées. Une autre partie rassemble toutes les activités sportives (terrains de football, de tennis, salle omnisports, salle de boule de fort). Dans la grande prairie, traversée par l'allée du château, un vieux chêne pousse depuis plus d'un siècle. Un autre arbre important grandit près de la salle omnisports ; c'est le tilleul Arbre de la liberté planté en 1989 lors du bicentenaire de la Révolution française.

La forêt de Longuenée

La forêt de Longuenée est proche de La Pouëze. 18 hectares sur les 580 de sa surface totale sont sur cette commune. Le chemin des Charbonniers, en lisière de la forêt est la limite des communes de Brain sur Longuenée et La Pouëze. Ce chemin doit sans doute son nom à l'activité liée à la forêt. Au XVIIIe siècle, la surface de la forêt était beaucoup plus importante. Une partie de la population exploitait le bois, fabriquait le charbon et des fagots qui étaient vendus à Angers. Pour faciliter l'écoulement de ces produits par la rivière Mayenne, la communauté de La Pouëze demandait une route en 1787 passant par Brain.

La forêt favorisait aussi la lutte entre gabelous et faux-sauniers qui s'y cachaient, ce que déploraient les villageois à la veille de la Révolution. Quelques années plus tard, elle servit de cachette aux soldats vendéens (dont Talour de la Cartrie).

Le circuit de randonnée tour de la Pouëze permet de découvrir cette bordure de forêt, d'y pénétrer et de communiquer avec les circuits de Brain sur Longuenée.

Urbanisme

La population de La Pouèze se regroupe essentiellement dans le bourg (traversé par l'axe routier Cholet-Segré), en expansion, avec la construction récente de deux lotissements (à l'ouest et à l'est) qui indique que la commune est rattrapée par la périurbanisation d'Angers. En plus du bourg et autour de lui se trouvent rattachés trois « quartiers » périphériques : l'ancien village de Sainte-Emérance (autour de la chapelle du même nom, au sud-est), la cité ouvrière des Pouëzettes (au nord) et le quartier ardoisier de la Carterie (au nord-est). Le reste de la commune est constitué essentiellement de fermes ou de maisons isolées, les hameaux restant rares (la Lande, Chantepie...).

Toponymie

La Pouëze est connue depuis le XIe siècle sous les formes de La Poysa (1040)[2], Puzia (1060)[2], Putia (1082)[2]. La graphie La Pouèze apparaît dès 1214[2]. Ce nom vient de l'ancien français qui veut dire « terre dépouillée ». Il dérive du latin putare, tailler, émonder qui désigne un défrichement de forêt et qui rappelle la proximité de la forêt de Longuenée[3].

Une autre explication est avancée. Le mot latin pisum, pois (le légume) peut avoir connu une évolution en poise. En Anjou, le pois qui se prononce « poué » est plus précisément le haricot sec. Une terre de culture de haricots pourrait en effet expliquer la présence de sainte Émérance que l'on venait implorer pour que cessent les maux de ventre.

Histoire

Jehan de la Poëze vivait à la Pouëze en l'an 950. Cette famille fut très puissante en Anjou pendant trois siècles. Vers l'an 1250, elle partit dans les Mauges. Elle vécut peut-être dans le castrum Putia.

Les nombreux descendants disséminés en France se sont retrouvés vers 2003 dans le village, à la recherche de leurs origines. À la chapelle Sainte-Émérance, le comte Jacques de la Poëze a offert et fait fixer une plaque avec leur blason : trois bandes sombres évoquant trois frères morts lors d'une croisade. Un message d'amitié y est gravé : « Gardons la mémoire du passé pour donner des racines au temps qui vient ».

Le , la commune fusionne au sein de la commune d'Erdre-en-Anjou[4].

Politique et administration

Administration actuelle

Depuis le La Pouëze constitue une commune déléguée au sein de la commune nouvelle de Erdre-en-Anjou et dispose d'un maire délégué[4].

Administration ancienne

| Période | Identité | Commentaires |

|---|---|---|

| An I | Pierre Schreyer | chirurgien, maire provisoire "suffrage universel masculin" |

| 1795-1800 | Jacques Guimier | délégué cantonal, propriétaire (suppression des communes de -5000 hab) |

| 1800-1815 | René Paulo | maire élu, cordonnier, agriculteur (petites communes rétablies) |

| 1815-1830 | Gabriel Amys du Ponceau | châtelain à la Villeniere |

| 1831-1840 | René Paulo | maire nommé par le préfet, suffrage censitaire (les plus imposés) |

| 1840-1848 | Amant Fouquet | maire nommé par le préfet, propriétaire, suffrage censitaire |

| 1848-1861 | Pierre Legendre | maire élu par le conseil, puis désigné par le préfet, cultivateur |

| 1861-1873 | François Lepage | adjoint, puis maire |

| 1873-1878 | Alfred la Rochebrochard d'Auzay | châtelain à la Villenière |

| 1878-1883 | Amant Fouquet, fils | puis François Guimier, propriétaires |

| 1883-1884 | Antoine Naturel | régisseur de carrière |

| 1884-1900 | Dominique Léandre Lepage | notaire, nouvelle loi municipale |

| 1900-1902 | Alexandre Girardière | marchand de vin |

| 1902-1904 | Dominique Léandre Lepage | notaire |

| 1904-1913 | Joseph Sébastien Breton | marchand de porcs |

| 1913-1914 | René Huet | maire, mobilisé en 1914, son adjoint Charles Diet le remplace |

| 1914-1919 | Charles Diet | boulanger, fonction de maire |

| 1919-1941 | Jules Morier | menuisier |

| 1941 | Pierre Grimault | |

| 1941-1945 | Louis Neveu | président délégation spéciale |

| 1945-1949 | Léon Burgevin | début du "suffrage universel" (vote des femmes) |

| 1949-1953 | Pierre Gelineau | agriculteur |

| 1953-1959 | Pierre Gourdon | commerçant grainetier |

| 1959-1968 | Robert Boumier | commerçant en bestiaux |

| 1968-1971 | Francis Olive | contremaitre aux ardoisières |

| 1972-1977 | Raymond Robert | commerçant en bestiaux |

| 1977-1983 | Victor Peltier | agriculteur |

| 1983-2001 | Georges Perrin | inspecteur général de l'enseignement agricole |

| 2001-2008 | Robert Lherbette | agriculteur. |

| 2008- | Jean-Claude Lecuit | médecin hospitalier |

Intercommunalité

La commune était membre de la communauté de communes Ouest-Anjou[8], elle-même membre du syndicat mixte Pays de l'Anjou bleu, Pays segréen.

Autres circonscriptions

Jusqu'en 2014, La Pouëze fait partie du canton du Lion-d'Angers et de l'arrondissement de Segré[9]. Dans le cadre de la réforme territoriale, un nouveau découpage territorial pour le département de Maine-et-Loire est défini par le décret du . La commune est alors rattachée au canton de Chalonnes-sur-Loire, avec une entrée en vigueur au renouvellement des assemblées départementales de 2015[10]. Après la création de la nouvelle commune Erdre-en-Anjou de , la Pouëze est de nouveau rattachée au canton du Lion-d'Angers.

Population et société

Évolution démographique

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir du , les populations légales des communes sont publiées annuellement dans le cadre d'un recensement qui repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[11]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2007[12] - [Note 1].

En 2013, la commune comptait 1 913 habitants, en augmentation de 12 % par rapport à 2008 (Maine-et-Loire : 3,2 %, France hors Mayotte : 2,49 %).

Pyramide des âges

La population de la commune est relativement jeune. Le taux de personnes d'un âge supérieur à 60 ans (16,7 %) est en effet inférieur au taux national (21,8 %) et au taux départemental (21,4 %). Contrairement aux répartitions nationale et départementale, la population masculine de la commune est supérieure à la population féminine (51,5 % contre 48,7 % au niveau national et 48,9 % au niveau départemental).

La répartition de la population de la commune par tranches d'âge est, en 2008, la suivante :

- 51,5 % d’hommes (0 à 14 ans = 26,8 %, 15 à 29 ans = 17,1 %, 30 à 44 ans = 24,6 %, 45 à 59 ans = 17,1 %, plus de 60 ans = 14,3 %) ;

- 48,5 % de femmes (0 à 14 ans = 23,6 %, 15 à 29 ans = 17,2 %, 30 à 44 ans = 22,5 %, 45 à 59 ans = 17,5 %, plus de 60 ans = 19,1 %).

Enseignement

La Pouëze comporte trois écoles :

- École maternelle publique l'Ardoisine ;

- École primaire publique Anne-Frank ;

- École privée du Sacré-Cœur (maternelle et primaire).

Autres équipements

Le théâtre de l'Ardoise est le nom donné à l'ancienne salle des fêtes depuis sa rénovation en 2000. Il est situé en face de la mairie. Il peut accueillir 120 personnes.

En 1932, l'abbé Guyard est à l'origine de cette construction. Tout d'abord, il crée une association d'éducation populaire, achète le terrain à la commune sur les anciennes dépendances du presbytère, et fait construire la salle de 29 m de long sur 10 de large et 6,5 de haut. Une grande variété d'activités y sont pratiquées : théâtre, jeux, cinéma, patronage, gymnastique.

Au cours de l'invasion allemande, elle sert de refuge aux nombreux réfugiés et soldats de passage. Elle subit au cours du temps des modifications dans ses statuts, mais aussi dans sa conception. En 1952, elle s'équipe d'une cabine, d'un projecteur, d'une scène, avec coulisses, vestiaire, de fauteuils pour des séances régulières de cinéma avec Ouest-Sonor. En 1967, la commune loue la salle, le bail précise qu'elle sera mise à disposition de toutes les sociétés locales de manière équitable. En 1976, la commune rachète la salle des Fêtes. Cette salle est très utilisée par les écoles pour leurs fêtes, par les troupes théâtrales locales et pour des séances de cinéma.

En 2000, la salle entièrement rénovée, devient moderne, confortable et dispose de matériel technique de pointe. Son nom de théâtre lui va bien et l'Ardoise reste le symbole du village. Son utilisation est étendue à la communauté de communes Ouest-Anjou et régulièrement des spectacles y sont présentés en plus des spectacles locaux[17].

Économie

Tissu économique

Sur 95 établissements présents sur la commune à fin 2010, 24 % relevaient du secteur de l'agriculture (pour une moyenne de 17 % sur le département), 8 % du secteur de l'industrie, 15 % du secteur de la construction, 39 % de celui du commerce et des services et 14 % du secteur de l'administration et de la santé[18].

Agriculture

L'agriculture est un secteur d'activité important : en 2007, la commune comptait 22 exploitations (9 en exploitation individuelle et 13 en société). La Pouëze est une commune d'élevage, en majorité pour la production de lait mais aussi pour la viande. Ces quantités sont importantes et représentent 6 litres de lait et 1,4 kg de viande par jour et par habitant de la commune. Elle ne compte qu'une exploitation céréalière[19].

Tourisme

La commune propose trois circuits de randonnée au départ du parc de la Villenière :

- circuit vert appelé circuit de la source de l'Erdre, 10,5 km ;

- circuit bleu appelé le tour du bourg, 13,5 km ;

- circuit rouge appelé le tour de la commune, 23 km.

Culture locale et patrimoine

Mairie

La Mairie s'est installée dans le presbytère rénové à l'identique en .

Cette bâtisse a été construite en 1627 comme en témoigne la date sculptée sur la fenêtre au-dessus de la porte d'entrée . Ce sont les travaux de restauration du bâtiment qui ont permis de découvrir cette date car jusqu'à ce jour, on ne connaissait qu'une pierre gravée conservée au presbytère et qui porte l'inscription suivante : «J'ai été posée le par M. Louis Maugars, prêtre curé, seigneur de cette paroisse ». Cette pierre en tuffeau, bien conservée est maintenant scellée dans le mur de l'escalier menant au premier étage.

Autour du presbytère s'étendait son domaine avec potager, garenne, vigne, prairie, jardin avec dans le fond, côté est, des douves communiquant avec le carré d'eau d'Arquenay et de nombreuses dépendances, boulangerie, basse-cour, fuye, étable, écurie. Le curé devait son titre de seigneur au roi Louis XI qui fonda Sainte-Émérance comme annexe de la cure.

Le presbytère prit la place de l'ancienne mairie au 45 rue Principale dans la maison signalée par une plaque où l'on peut lire : « En souvenir de sa famille qui donna quatre maires à la Pouëze, Francis Bréchet-Lepage a légué sa maison à ses concitoyens reconnaissants - 1934 ».

Le château de la Villenière

Le mot Villenière vient du latin Villa Lineris qui en 1123 signifie « village où on cultive le lin ». Au fil du temps, Ville Linières s'est contracté en Villenière.

Au XIIe siècle, le domaine appartenait à l'église de Nantes. Puis il fut la propriété de plusieurs grandes familles avant d'être acquis en 1736 par Jean-Jacques Talour de la Cartrie, maître ordinaire de la chambre des comptes de Bretagne, membre de l'académie d'Angers. À sa mort en 1768, le domaine revint à son frère Guy-Barthélémy qui en fit cadeau à son fils Toussaint-Ambroise lors de son mariage en 1768.(voir dans "personnalités liées à La Pouëze").

Le domaine fut vendu en 1810 au vicomte Gabriel Amys du Ponceau. C'est lui qui fit restaurer le château puis ajouter deux tourelles carrées aux extrémités de la façade.

Il fit sculpter ses armoiries sur le fronton : d'argent au chevron brisé de gueules (rouge) accompagné de trois feuilles de vigne de sinople (vert) ; et celles de Madame : d'argent à trois coquilles de gueules ; tenant : un lévrier colleté de gueules ; supports : un lion couché, des branches de laurier, une croix de Malte avec colombe, le tout surmonté de la couronne de vicomte.

On retrouve une ressemblance d'architecture avec le château de Montgeoffroy à Mazé (Maine-et-Loire). La longue façade et les bâtiments de service encadrent la cour d'honneur qui s'ouvre sur la grande prairie, traversée d'une avenue jusqu'à la belle grille en fer forgé.

Le château devint la propriété de M. de la Rochebrochard d'Auzay vers 1870. Les Ardoisières d'Angers en firent l'acquisition ensuite pour y loger des cadres et des ouvriers. La commune l'acheta en 1979 et le fit restaurer ainsi que les bâtiments de service par l'intermédiaire de Habitat 49, société d'HLM pour en faire une vingtaine de logements locatifs.

Le château de l'Anjouère

Le château de l'Anjouère à la Pouëze, façade nord, en 1910.

Le château de l'Anjouère à la Pouëze, façade nord, en 1910. Le château de l'Anjouère à la Pouëze, façade sud, en 1910.

Le château de l'Anjouère à la Pouëze, façade sud, en 1910. Le château de l'Anjouère à la Pouëze, façade nord, en 2007.

Le château de l'Anjouère à la Pouëze, façade nord, en 2007. Le château de l'Anjouère à la Pouëze, façade sud, en 2007.

Le château de l'Anjouère à la Pouëze, façade sud, en 2007.

En 1597, les terres d'Armaillé et de l'Anjouère étaient la possession de la famille Saint Offange dont trois frères se sont rendus célèbres dans le parti angevin de la Ligue contre les Huguenots ; deux autres furent abbés de Saint-Maur au Thoureil : Magdelon Alexandre de Saint-Offange puis André de Saint-Offange, au début du XVIIe siècle.

L'ancien manoir d'Armaillé à la Pouëze, puis l'Anjouère furent ensuite les demeures successives de la famille De Terves. Ces demeures étaient des fermes fortifiées avec fossés, ponts-levis.

René de Terves (1672-1715), seigneur de Glande, de la Guerillière et de l'Anjouère, fut marié deux fois, il eut treize enfants. Son fils Pierre de Terves (1708-1765), seigneur de l'Anjouère et d'Armaillé se maria avec sa cousine Louise Marguerite Modeste de Collasseau de la Machefoliere.

Leur fils, Pierre Charles de Terves (1732-1804) se maria avec Eulalie Victoire Hullin de la Selle (1742-1827), ils héritèrent de l'ancien château de la Beuvrière[20], alors paroisse de Brain-sur-Longuenée, aujourd'hui commune de Grez-Neuville.

Eulalie de Terves vécut la Révolution avec beaucoup de douleurs et de courage. Son frère, son mari et ses fils émigrèrent. Trois de ses fils revinrent dans la chouannerie, deux furent tués au combat. Trois de ses filles furent emprisonnées à la prison de Montreuil-Bellay (Maine-et-Loire), elles y moururent, dans ses bras, de misère et de mauvais traitements.

Sa fille Marie Anne Adélaïde de Terves épousa Paul Esprit Marie de Richeteau de la Coindrie. Veuve depuis 1818, elle hérita de l'Anjouère [21] en 1827. Leur fille Marie Charlotte Adélaïde de Richeteau épousa Amant Hippolyte Tripier de Lozé. En 1878, leur fils Paul Joseph Hippolyte de Lozé fit construire l'actuel château (architecte Pierre Tendron) ; il fit graver le blason de la famille Tripier de Lozé au-dessus de la porte d'entrée nord.

En 2006, les terres (278 ha) et l'actuel château de l'Anjouère sont en train de devenir un centre de recherche et d'expérimentation du végétal pour la région du Segréen. Le GEVES (Groupe d'Étude et de contrôle des Variétés et Semences) est un groupement d'intérêt public fondé par l'INRA[22].

Ardoisières

Les ardoisières de La Pouëze furent l'un des trois sites d'extraction d'ardoises du Maine-et-Loire avec celles de Trélazé et de Noyant-la-Gravoyère. Exploitées du XVe siècle jusqu'à la fin du XXe siècle, elles connurent leur apogée entre 1850 et 1980. Les carrières demeurent des témoignages qui marquent le paysage au nord du bourg par l'existence de collines de blocs d'ardoise et d'étangs artificiels. Le chevalement en bois qui s'est effondré en 2011 et qui couvrait un puits de mine depuis 1923 a été reconstruit à l'identique en 2014 au titre de la sauvegarde et de la mise en valeur du patrimoine minier.

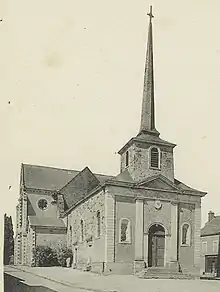

L'église

L'église a été reconstruite en 1838 sur les ruines de l'ancienne dont l'origine remonterait au Xe siècle. Elle est dédiée à saint Victor de Marseille.

Elle ouvrait dans le cimetière, était donc orientée est-ouest comme la plupart des églises.

Lors de sa reconstruction en 1838, elle est inversée de manière à créer une place de l'église et en faciliter l'accès ; seul le clocher est conservé.

En 1865, l'église est devenue trop petite. La population a beaucoup augmenté en raison du développement des ardoisières. Elle est agrandie sur le cimetière.

On refait un chœur plus grand en y adjoignant un second transept ce qui lui donne la forme originale d'une croix de Lorraine. Cette nouvelle partie massive est de style néo-gothique, les voûtes étant sur croisées d'ogives.

À l'intérieur, dans le second transept à droite, un remarquable vitrail aux riches couleurs est classé. Il est l'œuvre de Fournier de Tours. Il représente saint François d'Assise essayant de convertir – en vain – le sultan d'Égypte, entouré de personnages enturbannés, de sphinx, d'obélisques. Le chemin de croix en ardoise a été réalisé par M. Robin, sculpteur angevin en 1987. Le clocher est orné d'une flèche d'ardoise polygonale.

La chapelle Sainte-Émerance

À la fin du XVe siècle, Louis XI convoitait l'Anjou (province appartenant à son oncle le roi René) pour agrandir le royaume de France. Il aimait venir y chasser avec son ami Louis de Beaumont, seigneur du Plessis-Macé, tout en surveillant l'héritage.

Au cours d'une partie de chasse en forêt de Longuenée qui s'étendait alors jusqu'au Plessis-Macé, il fut pris de violentes coliques « qui le plièrent en deux et le culbutèrent sur le gazon ». Jean Bourré, son trésorier, seigneur du Plessis-Bourré, qui l'accompagnait, lui conseilla d'invoquer sainte Emérance, qui avait un oratoire à La Pouëze, village tout proche, et qui guérissait des maux de ventre. Il l'implora, il fut guéri et il promit de faire construire une chapelle à la place de l'oratoire. La chapelle fut construite en 1472. Il lui fit faire une belle statue en argent doré y fit transporter des reliques de la sainte.

La chapelle Saint-Barthélémy

La chapelle Saint-Barthélémy se trouvait au temps jadis à un carrefour de grandes communications. Les chemins d'Angers à Candé, du Lion-d'Angers à Ingrandes et de Bécon à Loiré s'y croisaient. Ces chemins menaient vers le Poitou et la Bretagne. Ce carrefour était situé, de plus, à la limite de trois paroisses : La Pouëze, Le Louroux Béconnais et Bécon-les-Granits. Ce lieu était donc propice aux rencontres de marchands, de voyageurs et des habitants des villages voisins. On y construisit une chapelle et une foire importante s'y développa.

La chapelle est située sur le terrain privé de la ferme du même nom (propriété de M. Lherbette, ancien maire) On ne connaît pas la date de sa construction. Louis XI (au XVe siècle) la gratifia d'une statue en argent de saint Barthélémy qui fut fondue à la Révolution. Le retable actuel en bois de chêne est du XVIIe siècle. Elle fut reconstruite et bénie en 1724.

La foire de Saint-Barthélémy a toujours eu lieu le , jour du saint patron. On en parle déjà en 1453. Elle s'étendait sur des landes autour de la chapelle, une partie située sur la ferme de Saint-Barthélémy, paroisse de la Pouëze, l'autre partie, au-delà du grand chemin dans les paroisses de Bécon-les-Granits et du Louroux-Béconnais. Le jour de la foire, les taxes étaient perçues par deux seigneuries : celle du Plessis-Macé dont dépendait Saint-Barthélémy et celle de Bécon pour les autres terres. Mais les deux seigneuries avaient le même seigneur Walsh de Serrant.

À la Révolution, l'église fut fermée et la foire interdite en 1794 car elle devenait un lieu d'agitation. « Des chouans étaient venus et y menaient grand tapage ».

La foire reprit plus tard dans la prairie devant le château de la Villenière (à la suite du défrichement des landes) et n'existe plus depuis quelques années[23].

L'oratoire Saint Antoine

Il a été édifié sur la D 101, route qui mène à Saint-Barthélémy, en hommage à saint Antoine le Grand, l'ermite d'Égypte, avec son cochon. On lui jetait même des pièces de monnaie à travers les barreaux de la porte, confusion sans doute avec saint Antoine de Padoue, invoqué dans la recherche des objets perdus.

La statue de saint Antoine représente un moine qui porte un bâton dans sa main gauche et qui foule aux pieds un animal qui semble être un cochon. Ses yeux sévères ont causé quelques frayeurs aux gamins de la Pouëze qui n'osaient passer devant l'oratoire.

Un dicton concerne la statue : "Saint Antoine chaffourait les bons d'avec les cochons". (chaffourer : terme local veut dire chasser, séparer.)

La statue de saint Antoine a été transférée à la chapelle Sainte-Emérance [24].

La butte de la grand'Pouëze

Située en face de la majestueuse grille du château de la Villenière, cette butte boisée reste une énigme.

Est-ce une ancienne motte castrale sur laquelle aurait pu se trouver le Castrum Putia, pris de force et incendié par Geoffroy Rorgon en 1086, comme il est dit dans une charte de l'abbaye Saint-Aubin d'Angers ?

D'autres parlent des déblais d'une exploitation minière (d'or) d'une époque incertaine.

L'étang qui est à son pied, se nomme "la grand' Pouëze". Il a servi pendant très longtemps de lavoir[25].

Les moulins à vent

Les moulins étaient aussi des postes de surveillance avec leurs messages codés :

- les ailes arrêtées en croix de saint André (en quartier) signalaient un heureux évènement chez le meunier, que le moulin était au repos ou le retour au calme dans un conflit militaire ;

- les ailes en croix grecque (en bout de pied) signalaient que le moulin était prêt à travailler ou appelaient au rassemblement ;

- inclinées à gauche, position « venante », elles annoncent un heureux événement comme un mariage ou une naissance ou alertaient d'un danger militaire ;

- inclinées à droite, elles annonçaient un deuil chez le meunier ou dans le village ou un danger militaire écarté.

Les ailes étaient toujours orientées vers le lieu de l'événement.

Douze moulins ont été recensés sur le territoire de la commune. Ceux de la Fouillée, de Goulevent, de la Culée existaient au XVIIIe siècle ou avant. Les autres datent de la fin du XVIIIe siècle ou début du XIXe siècle.On y broyait des céréales. Plusieurs moulins étaient de type chandelier (cabine de bois tournant à 360° sur un pivot construit en pierres, le mécanisme se trouvant dans la cabine.) Seuls les moulins de Villetalour, des Nouettes, de Chantepie et l'un de Sainte-Emérance étaient de type tourelle (construction en pierres, dont seul le toit tournait de 360°) Le moulin de Villetalour servit de logement aux prisonniers allemands qui travaillaient aux ardoisières après la libération[26].

Peint en 1941 par un réfugié : « grâce au meunier qui acceptait, en cachette, de moudre notre blé, nous n'avons pas eu trop faim pendant 4 ans. »

Peint en 1941 par un réfugié : « grâce au meunier qui acceptait, en cachette, de moudre notre blé, nous n'avons pas eu trop faim pendant 4 ans. » Le moulin de la Lande à La Pouëze vers 1947.

Le moulin de la Lande à La Pouëze vers 1947. Le moulin de la Lande à La Pouëze vers 1957.

Le moulin de la Lande à La Pouëze vers 1957. Le moulin de la Lande à La Pouëze avant 1970.

Le moulin de la Lande à La Pouëze avant 1970.

Personnalités liées à la commune

- Céleste Bulkeley (1753-1832), combattante vendéenne, dont les parents habitaient au château de la Villenière.

- Eugène Livet (1820-1913), éducateur. Il fut l'un des premiers instituteurs de La Pouëze, nommé en 1838

- Alfred Fouillée (1838-1912), philosophe, né à La Pouëze.

- G. Bruno (1833-1923), femme de lettres, femme du précédent.

- Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre ont séjourné entre 1939 et 1948 chez le Dr Morel et sa femme, dans leur maison du Brionneau

- Stani Nitkowski (1949-2001), peintre, né à La Pouëze.

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

Notes et références

Notes

- Par convention dans Wikipédia, le principe a été retenu de n’afficher dans le tableau des recensements et le graphique, pour les populations légales postérieures à 1999, que les populations correspondant à une enquête exhaustive de recensement pour les communes de moins de 10 000 habitants, et que les populations des années 2006, 2011, 2016, etc. pour les communes de plus de 10 000 habitants, ainsi que la dernière population légale publiée par l’Insee pour l'ensemble des communes.

Références

- « http://www.pays-de-la-loire.sante.gouv.fr/envir/sece49_fichiers/fq_brionneau.pdf »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) Qualité de l'eau du Brionneau.

- Célestin Port, Dictionnaire historique: géographique, et biographique de Maine-et-Loire, J. B. Dumoulin, (lire en ligne), p. 173

- Célestin Port, Dictionnaire historique, géographique et biographique de Maine-et-Loire

- « Arrêté no DRCL-BCL-2015-105 en date du 23 décembre 2015 », Recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de Maine-et-Loire, no 98, (lire en ligne [PDF]).

- « Conseil municipal - La Pouëze », sur Mairie de Erdre-en-Anjou (consulté le ).

- Jean-Claude Lecuit a parrainé Nathalie Arthaud à l'élection présidentielle française de 2017.

- « Erdre en Anjou Yamina Riou, première maire de la commune », sur Ouest-France, (consulté le ).

- Insee, Composition de l'EPCI d'Ouest Anjou (244900858), consulté le 8 décembre 2013.

- Insee, Code officiel géographique, Fiche de la commune La Pouëze, consultée le 20 février 2015.

- Légifrance, Décret no 2014-259 du 26 février 2014, portant délimitation des cantons dans le département de Maine-et-Loire.

- L'organisation du recensement, sur le site de l'Insee.

- Calendrier départemental des recensements, sur le site de l'Insee.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 20062007 2008 2009 2010 201120122013 .

- « Évolution et structure de la population à La Pouëze en 2008 », sur le site de l'Insee (consulté le ).

- « Résultats du recensement de la population de Maine-et-Loire en 2008 », sur le site de l'Insee (consulté le )

- archives paroissiales et municipales

- Insee, Statistiques locales du territoire de La Pouëze (49), consultées le 16 juin 2013

- archives municipales

- « château de la Beuvrière »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).

- « elle hérita de l'Anjouère »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).

- Archives du château de la Beuvrière ; archives privées du Comte Bruno de Lozé.

- archives paroissiales, communales et départementales

- Archives paroissiales, municipales et départementales

- Charte de Saint Aubin, archives départementales

- Archives municipales et départementales.