Ja'far al-Sâdiq

Abû `Abdillâh Ja`far bin Muhammad al Sâdiq[1] (arabe : أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق), né le 17 Rabi’ al-Awwal 83 AH / à Médine, et mort le 25 Chawal 148 AH / dans la même ville, aussi connu sous le nom de Jafar al-Sadiq ou simplement as-Sadiq (le véridique), est le sixième imam pour les chiites duodécimains et le cinquième pour les ismaéliens, ainsi qu'une figure majeure dans les madahib hanafites et malikites de jurisprudence sunnite[2]. Il était un descendant du premier imam et quatrième calife bien guidé Ali du côté de son père, Muhammad al-Bâqir, et du fils du premier calife bien guidé Muhammad ibn Abou Bakr (en) du côté maternel de sa famille, Umm Farwah bint al-Qasim. Muhammad ibn Abou Bakr a été élevé par Ali, mais n’était pas son fils[3]. Ali avait l'habitude de dire : « Muhammad Ibn Abou Bakr est mon fils mais de la lignée d’Abou Bakr »[4]. Al-Sadiq est le sixième imam et reconnu par tous les chiites comme une référence religieuse, et est considéré dans l’islam sunnite traditionnel comme un transmetteur de ahadith, un faqih éminent[5] et un mystique parmi les soufis. En dépit de tout ce qui lui a été attribué dans un certain nombre de disciplines religieuses, aucune œuvre écrite par Ja’far lui-même ne subsiste à ce jour[6].

| Naissance | |

|---|---|

| Décès | |

| Sépulture | |

| Nom dans la langue maternelle |

جعفر الصادق |

| Activités | |

| Père | |

| Mère | |

| Conjoints | |

| Enfants |

Abdullah al-Aftah (en) Ismaïl ben Jafar Moussa al-Kazim Fatima Bint Jafar (d) Ali Abbas Ibn Jafar (d) Isḥâq ibn Ja'far al-Sadiq (d) Muhammad ibn Ja'far al-Sadiq (en) Ali al-Uraidhi ibn Ja'far al-Sadiq (en) Umm Farwah Bint Jafar (d) Asmaa Bint Jafar (d) |

| Maître |

Alqâsim ibn Muhammad ibn Abû Bakr (en) |

|---|

Al-Sadiq est né en 699, en 700 ou en 702 du calendrier julien. Il a hérité de son père la position d’imam dans la mi-trentaine. En tant qu’imam, al-Sadiq s’est tenu à l’écart des conflits politiques qui ont secoué la région, éludant les nombreuses demandes de soutien qu’il a reçues de la part des insurgés (et ce contrairement à Zayd ibn Ali, l'imam des zaydites). Victime d’un certain harcèlement de la part des califes abbassides, il fut finalement, selon la plupart des musulmans chiites, empoisonné sur ordre du deuxième d'entre eux : al-Mansour.

En plus de ses liens avec les écoles sunnites de jurisprudence[7], il aurait joué un rôle important dans l'élaboration de la doctrine chiite. Les traditions rapportées d’al-Sadiq seraient plus nombreuses que tous les autres hadiths des imams chiites réunis (y compris Ali)[8]. En tant que fondateur de la jurisprudence Jafarite, al-Sadiq aurait également élaboré les doctrines du Nass (désignation divinement inspirée de chaque imam par l’imam précédent), et de l'Ismah (l’infaillibilité des imams d'ahl al-bayt), ainsi que celle de la Taqiyyah[9] - [10], qui ont toutes contribué à sceller définitivement la différence entre sunnisme et le chiisme sur le plan théologique.

La question de la succession après la mort d’al-Sadiq fut la cause de la division entre les chiites qui considéraient son fils aîné, Ismaïl (mort avant son père), comme le prochain imam, et ceux plus importants qui croyaient que son troisième fils, Moussa al-Kazim, était l’imam. Le premier groupe est devenu connu sous le nom d'Ismaéliens (ou septimains) et le deuxième a été nommé jafarites ou duodécimains[11] - [12].

Naissance et premières années

Ja`far al Sâdiq est né à Médine en 80 AH / 699 - 700 ou en 83 AH / 703 - 704. Du côté de son père, il était l'arrière-arrière-petit-fils d’Ali, le quatrième calife bien guidé et premier imam des chiites. Sa mère, Umm Farwah bint al-Qasim était l'arrière-petite-fille d’Abou Bakr; le premier calife bien guidé. Al-Sadiq fut le premier des imams chiites d'un aussi haut lignage car descendait à la fois d’Abou Bakr, le premier souverain du califat des Rachidoune, et d’Ali, le premier imam (par ailleurs le sang des empereurs romains Maurice et Tibère II coule dans ses veines, ainsi que celui du prophète musulman David et des empereurs sassanides Vahram V et Yazdgard III). Cependant, les chiites déconsidèrent une telle ascendance car ils croient que les califes précédents (comme Abou Bakr), en prenant le contrôle de l’Empire islamique, avaient illégalement spolié Ali, qui était l’héritier légitime du califat[13]. Au cours des quatorze premières années de sa vie, il vécut aux côtés de son grand-père Ali Zayn al-Abidin et vit ce dernier se retirer de la politique. Il a également noté le respect que les célèbres juristes de Médine portaient à Zayn al-Abidin bien que ce dernier avait peu de partisans[14] - [15].

Dans la maison de sa mère, al-Sadiq interagit également avec son grand-père Qasim ibn Muhammad ibn Abou Bakr (en) qui était respecté par le peuple de Médine comme un célèbre traditionaliste. Pendant cette période, le pouvoir omeyyade était à son apogée, et l’enfance d’al-Sadiq coïncidait avec l’intérêt croissant du peuple de Médine pour la science prophétique et les interprétations du Qorʾān[15].

Imamat

Al-Sadiq avait 34 ou 37 ans lorsqu’il hérita de l'imamat à la mort de son père Muhammad al-Bâqir. Il détint l'imamat pendant 28 ans, plus longtemps que n'importe quel autre imam chiite[15]. Son imamat a été une période cruciale dans l’histoire islamique en ce qui concerne les domaines politiques et doctrinaux. Avant al-Sadiq, la majorité des chiites préférait la politique révolutionnaire de Zayd (l’oncle d’al-Sadiq) au calme mystique du père et du grand-père d’al-Sadiq[5] - [15]. Zayd affirma que la position d’un imam était conditionnelle à sa comparution publique pour faire valoir ses droits[16] - [17]. Al-Sadiq, d’autre part, aurait élaboré une nouvelle doctrine de l'Imamat, qui dit "Imamat n’est pas une question de choix humain ou d’affirmation de soi" mais que chaque imam possède un 3ilm (?) unique (connaissance) qui le qualifie d'office pour ce poste. Cette connaissance aurait été transmise par le prophète Mahomet à travers la lignée des descendants immédiats d’Ali. La doctrine du Nass, ou "désignation divinement inspirée de chaque imam par l’imam précédent", aurait donc été parachevée par al-Sadiq[note 1]. Bien qu’il ait été désigné comme l’Imam, al-Sadiq ne revendiqua jamais le califat de son vivant[12] - [17].

Sous les souverains omeyyades

L’imamat d’Al-Sadiq s’étendait sur la seconde moitié du califat omeyyade, marquée par de nombreuses révoltes (émanant principalement des mouvements chiites alides), et finalement le renversement violent du califat omeyyade par les Abbassides. Descendant de l'oncle défunt du prophète musulman Muhammad, Al-Abbas, Al-Sadiq a maintenu la politique d'apaisement de son père et n’a joué aucun rôle dans les nombreuses rébellions. Il se tint à l’écart du soulèvement de zaïdites qui se réunirent autour de l’oncle d’al-Sadiq, Zayd, qui avait le soutien des mutazilites (dont il avait embrassé la théologie) et des traditionnistes de Médine et de Koufa[15]. Al-Sadiq n’a pas non plus soutenu la rébellion menée par son cousin, Muhammad al-Nafs al-Zakiya, inspiré par les Kaysanites[15] (qui furent par la suite décriés comme des ghulāt et des mushrikin par la littérature jafarite). Al-Sadiq n’a joué strictement aucun rôle dans la rébellion abbasside contre les Omeyyades[5]. Sa réponse à une demande d’aide d’Abu Muslim, le chef khorassanais d’un soulèvement contre les Omeyyades, est devenue célèbre. Al-Sadiq a demandé une lampe et a brûlé la lettre d’Abu Muslim, disant à l’envoyé qui l’a apportée : "Dites à votre maître ce que vous avez vu"[16]. En brûlant la lettre d’Abû Muslim, il aurait également dit : "Cet homme n’est pas un de mes hommes, ce temps là n’est pas le mien"[18]. Al-Sadiq ignora également les demandes d’aide à d’autres revendications du califat, sans faire avancer ses propres prétentions. Il aurait dit que même s’il était, en tant qu’imam désigné, le vrai leader de la Oumma, il ne réclamait pas sa part du califat[12]. Cette position consciente de neutralité est probablement la raison pour laquelle Ja’far a été toléré par la cour omeyyade pendant si longtemps, au contraire des zaïdites[19]. Cette position a également donné lieu à un précédent juridique fort pour la Taqiyyah[19].

Sous les souverains abbassides

La fin de la dynastie omeyyade et le début des Abbassides fut une période au cours de laquelle l’autorité centrale était faible, permettant à al-Sadiq d’enseigner librement dans une madrassa qui a formé environ quatre milliers d’élèves. Une école d'une telle taille était inhabituelle pour les enseignants religieux de l'époque[20]. Parmi ses élèves se trouvaient Abou Hanifa et Mâlik ibn Anas, fondateurs de deux grandes écoles de droit sunnites : le Hanafisme et le Malikisme[21] - [22] - [23]. Wassil ibn Ata, fondateur de l’école de théologie mutazilite, comptait également parmi ses élèves. Après que la révolution abbasside eut renversé le califat omeyyade, elle se retourna, après la mort d'As-Saffah, contre les groupes chiites qui avaient été ses alliés contre les Omeyyades. Les nouveaux dirigeants abbassides, qui étaient montés au pouvoir sur la base de leur descendance d'al-Abbas, l’oncle de Muhammad, se méfiaient d’al-Sadiq. En effet, les chiites ont toujours cru que le commandement de la Oumma était une nomination émise par ordre divin, réservée aux Hachémites, et qui a été donnée à chaque imam par l’imam précédent. En outre, al-Sadiq avait un large public, tant parmi les érudits que parmi ceux qui pensaient qu'il était l'imam de son temps[11]. Pendant le règne (136 AH - 158 AH / 754 - 775) d’Al-Mansour, al-Sadiq a été convoqué à Bagdad avec d’autres hommes éminents de Médine afin que le calife les surveille de près. Al-Sadiq, cependant, a demandé au calife de l’excuser en récitant un hadith qui disait que "l’homme qui s’en va pour gagner sa vie atteindra son but, mais celui qui reste dans sa famille prolongera sa vie"[16]. Al-Mansour aurait accepté sa demande. Après la défaite et la mort de son cousin Muhammad al-Nafs al-Zakiya en 145 AH / 762, cependant, al-Sadiq a pensé qu’il était plus sage d’obéir à la convocation d’al-Mansour. Après un court séjour à Bagdad, cependant, il a convaincu le calife qu’il n’était pas une menace, et a été autorisé à retourner à Médine[5] - [9].

Vers la fin de sa vie, les califes abbassides le harcelèrent. Le gouverneur de Médine a été chargé par le calife de brûler sa maison, un événement qui aurait n'aurait pas blessé al-Sadiq[note 2] - [16]. Pour couper ses liens avec ses disciples, al-Sadiq a également été surveillé de près et occasionnellement emprisonné[11]. De par ces essais, Al-Sadiq semble avoir poursuivi ses études et est resté un enseignant influent dans sa ville natale et au-delà[19].

Vie de famille

Al-Sadiq a épousé Fatimah Al-Hasan, une descendante d’Al-Hassan ibn Ali, avec qui il avait deux fils, Ismaïl ben Jafar (le sixième Imâm ismaélien) et Abdullah al-Aftah (en). Après la mort de son épouse, al-Sadiq a acheté une esclave berbère ou andalouse du nom de Hamidah Khātūn (arabe : حميدة خاتون), qu'il a affranchie, formée comme érudite islamique et épousée. Elle lui donna deux fils supplémentaires : Moussa al-Kazim (le septième imam des Douze), et Muhammad al-Dibaj (en). Elle était vénérée par les chiites, surtout par les femmes, pour sa sagesse. Elle était connue sous le nom de Hamidah la Pure. Ja’far al-Sadiq avait l’habitude d’envoyer des femmes pour apprendre les principes de l’islam auprès d’elle et aurait dit que "Hamidah est pur de toute impureté comme le lingot d’or pur"[24].

L’imam Ja`far avait aussi un fils appelé 'Is-haq', qui aurait épousé Nafisa al-Sayyida bint Al-Hasan. Nafisa est une descendante d’Al-Hasan ibn Ali, et l'enseignante de l’imam sunnite Ash-Shâfi'î[25] - [26] - [27]. Elle est enterrée au Caire.

Fait assez paradoxal, lorsqu'on connaît le point de vue chiite sur les compagnons, Ja'far Al-Sadiq avait une fille prénommée Aïcha[28].

Mort

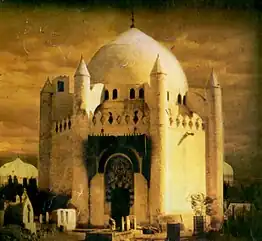

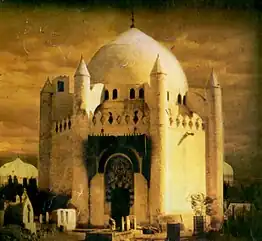

Al-Sadiq a été arrêté à plusieurs reprises par les califes omeyyades et abbassides Hicham, Saffah et Mansour. Il était particulièrement perçu comme une menace par les Abbassides nouvellement au pouvoir qui ont senti le défi que constituait sa revendication du titre califale, formulée par ses partisans qui les avaient soutenus. Lorsqu’il mourut en 148 AH /765 à l’âge de 64 ou 65 années hégiriennes, de nombreuses sources chiites soupçonnaient qu’il avait été empoisonné à l'instigation de Mansour. Cette tradition est jugée peu vraisemblable par certains islamologues[29]. La mort d’Al-Sadiq a conduit à l’incertitude sur la succession de l’Imamat et à un nouveau schisme. Il fut inhumé à Médine, dans le célèbre cimetière de Jannatul Baqi, et son tombeau fut un lieu de pèlerinage jusqu’en 1344 AH / 1926, date à laquelle les Wahhabites conquirent Médine pour la deuxième fois et le détruisirent, ainsi que tous les autres sanctuaires islamiques importants, à l’exception de celui du Muhammad[30].

Selon Tabataba'i, après avoir appris la nouvelle de mort d’al-Sadiq, Mansour aurait voulu mettre fin au dogme d'Imamat. Il aurait alors écrit au gouverneur de Médine, lui ordonnant de lire le testament de l’imam, et de décapiter la personne nommée dans celui-ci comme le futur imam. Cependant, le gouverneur a constaté qu’al-Sadiq avait choisi quatre personnes plutôt qu’une : Mansour lui-même (qui était un Hachémite et éligible à une telle fonction), le gouverneur lui-même, le fils aîné de l’imam Abdullah al-Aftah (en), et Moussa al-Kazim, son fils cadet[8].

Succession

Le groupe chiite commença à se diviser durant la vie d’al-Sadiq, lorsque son fils aîné Ismaïl ben Jafar décéda avant lui. Sa mort s’est produite en présence de nombreux témoins[8]. Après la mort de Ja’far al-Sadiq, ses partisans se divisèrent davantage, avec le plus grand groupe, qui est devenu connu sous le nom des duodécimains, à la suite de son fils cadet Moussa al-Kazim. Un autre groupe croyait plutôt qu’Ismaïl avait été désigné comme le prochain imam et que, puisqu’il avait précédé son père dans la mort, l’imamat était passé au fils d’Ismaïl, Muhammad ibn Ismâ`îl, et à ses descendants. Ce dernier groupe est devenu connu sous le nom d’Ismaéliens. Certains Ismaéliens croyaient qu’Isma’il n’était pas mort, mais qu’il réapparaîtrait comme le Mahdi, le révivificateur de la foi musulmane dans la doctrine chiite.

Encore d’autres groupes ont accepté soit Abdullah al-Aftah (en) soit Muhammad al-Dibaj (en), tous deux fils de Ja’far, comme imam. Un dernier groupe croyait qu’al-Sadiq était le dernier imam et que la lignée s'arrêterait là.

Après la mort de Moussa al-Kazim, la majorité de ses disciples reconnurent son fils Ali ar-Rida comme le huitième imam, tandis que d’autres croyaient qu’al-Kazim avait été le dernier imam. Ce dernier groupe est devenu connu sous le nom de Waqifites (en).

Aucune division majeure ne s’est produite dans le chiisme du huitième au douzième imam, que la majorité des chiites considèrent comme Muhammad al-Mahdi, censé réapparaître à la fin des temps. Parmi toutes les sectes de l’Islam, seuls les zaïdites et les ismaéliens ont une chaîne continue d’Imams vivants et visibles[5] - [8] - [9] - [11] - [12] - [17] - [31].

Points de vue religieux

Les opinions religieuses d’Al-Sadiq sont consignées comme une autorité dans la rédaction d’un certain nombre de positions contradictoires. L’utilisation de son nom comme autorité au sein des écrits soufis, scientifiques, sunnites, ismaéliens et extrémistes montre son importance en tant que figure dans le développement de la pensée musulmane précoce[6]. Selon Al-Yaqubi, il était de coutume pour quiconque voulait rapporter de lui une tradition de dire "le Savant/l'Instruit nous a informés". Malik ibn Anas, lorsqu'il citait quoi que ce soit d’al-Sadiq, disait « Le Thiqa (véridique) Ja’far ibn Muhammad lui-même m’a dit que…", la même chose est rapportée d’Abou Hanifa[11] - [15]. Les œuvres qui lui sont attribuées peuvent être d’une authenticité douteuse, mais elles établissent son nom au moins comme indiquant une maîtrise de l’apprentissage en général, et des sciences islamiques en particulier[6]. Bien que la plupart des groupes susmentionnés souhaitaient s'approprier l’héritage d’al-Sadiq pour sa propre cause, la source la plus étendue de ses enseignements se trouve dans la tradition chiite imamite (al-Imamiyya al-Ithna 'Ashariyya). Pour les chiites duodécimains, Ja’far al-Sadiq est le sixième imam qui a établi le chiisme comme une force intellectuelle sérieuse durant les périodes omeyyades tardives et abbassides précoces[6]. Selon Tabatabai, le nombre de traditions laissées par al-Sadiq et son père était plus élevé que tous les ahadith enregistrés de Muhammad et de tous les autres imams chiites réunis[8]. La pensée chiite qui commence avec Haydar Amoli, qui conduit à des philosophes séfévides comme Mir Damad, Molla Sadra et Qazi Saïd Qommi et qui se poursuit jusqu'à nos jours est basée sur la tradition imamite et spécialement sur ce qui est prêté à Jafar al-Sadiq[10].

Le madhhab jafarite

La jurisprudence islamique (fiqh) chiite est devenue connue sous le nom de jurisprudence jafarite à la suite de Ja'far al-Sâdiq, dont la doctrine juridique était la source la plus importante du droit chiite. Comme le droit sunnite, la jurisprudence jafarite est fondée en premier lieu sur le Qorʾān et le Hadith, ainsi que sur le consensus (Ijmâ'). Contrairement aux sunnites, les chiites accordent plus de poids au raisonnement ('Aql), tandis que les sunnites ne permettent qu’une sorte de raisonnement par analogie (qiyâs)[17] - [6] - [32]. Al-Sadiq est décrit comme celui qui a dénoncé l’opinion personnelle ou usage de la raison (Ra'y) et le raisonnement analogique (qiyâs) de ses contemporains (surtout les hanafites) en faisant valoir que la loi d'Allah est occasionnelle et imprévisible (Badâ'), et que le devoir des serviteurs n’est pas de s’engager dans la raison pour découvrir la loi, mais de se soumettre à l’insondable volonté de Dieu qui serait révélée par l’imam[6]. Dans son livre Maqboula, Omar ibn Ḥanẓala (qui était un des nombreux disciples d’al-Sadiq) demande à l’imam comment les différends juridiques au sein de la communauté doivent être résolus, et si l’on doit porter de tels cas au souverain (Sultan) et à ses juges (Qadis). Ja’far al-Sadiq répond négativement en disant que ceux qui portent leurs différends aux gouvernants et à leurs juges n’obtiennent que soḥt (décision illégale). En lieu et place de cela, al-Sadiq recommande un système de justice non officiel pour la communauté dans lequel les différentes parties impliquées dans le différend se tourneraient vers « ceux qui rapportent nos Hadiths [c’est-à-dire les imams]. » La raison étant que les imams ont « fait un tel un juge (hākem) sur vous[6]. »

Importance dans le soufisme

Ja’far Al-Sadiq occupe une place particulière parmi les confréries soufies (Tariqas) en raison de ses prétendus liens avec certains des premiers théologiens soufistes. Il est traité comme un individu de grande connaissance spirituelle (3ilm) dans de nombreux ouvrages précoces de la littérature soufie, comme ceux d’Abou Bakr Kalābāņi (mort en 380 AH / 990) ou plus tard dans les écrits du poète soufi Farid al-Din Attar (mort en 618 AH / 1221)[20]. Attar prétend que Ja’far, plus que tous les autres imams, était un précurseur spirituel pour le soufisme quand il dit : "il parlait plus que les autres imams au sujet de la Voie (ariqat).".”[33]. Les paroles attribuées par Attar à Al-Sadiq sont pleines de terminologie soufie spécifique telle que "Il est décédé (fa’na : fait figurativement référence à la mort de l’ego/nafs)"[33] - [31] et "fenêtre sur le cœur."[33]. Il est suspect que ces termes soient absents des anciennes collections de dictons attribués à Ja’far[20]. Il convient également de noter que certains fuqaha et auteurs historiques, tels que Moqaddas Ardabili (mort en 993 AH / 1585), considéraient les prétentions soufistes relatives à al-Sadiq comme un lien artificiel créé pour donner une justification historique aux soufistes[34].

Bien qu’il soit évident dans ces écrits que Ja’far Al-Sadiq était considéré comme une figure fondatrice dans le soufisme, la véracité historique de ces faits est bien plus difficile à déterminer. Considérant sa grande école suivie et établie (madrassa), il a presque certainement été un professeur de « proto-soufistes[20]. » Peut-être que, comme le prétend Attar, cela incluait Abu Noʿaym, Sufyān al-Thawrī (mort en 161 AH / 776), juriste et ascète bien connu à son époque[33]. C’est par l’intermédiaire de Sufyān que nous ait parvenu une des caractéristiques principales attribués au caractère de Ja'far Al-Sadiq. Attar rapporte:

« Sadiq a été vu portant une robe précieuse en soie. Ils lui ont dit : "Fils du prophète de Dieu, ce n’est pas en accord avec la vie de votre sainte famille". Il prit alors cet homme par la main et l’entraîna dans sa manche, qui était revêtue d’une charpie grossière, de sorte que sa main fut piquée. Sadiq lui dit : "C’est pour Dieu et c’est pour les hommes" »[33]

Ce passage nous montre que Ja’far était considéré par les sources soufies comme étant d'une humilité et d'une piété intérieure qui étaient la pierre angulaire de la pensée malamatiyyah. Les malamatiyyahs étaient étroitement associés aux soufis, et ces deux traditions mystiques avaient, à bien des égards, été mélangées à l’époque d’Attar[20]. Il n’est pas possible de déterminer avec certitude si ces histoires sont autre chose que des mythes créés par des générations postérieures. On peut dire que les enseignants soufis ont souvent retracé la source de leurs connaissances à l’enseignement d’Al-Sadiq et que le contenu perçu de ces enseignements reste pertinent pour analyser la pratique soufie aujourd'hui[31].

Chez les sunnites

Les sunnites le considèrent comme un des pieux prédécesseurs, un grand savant et un modèle de spiritualité. De nombreuses paroles de l'imam Ja'far sont ainsi rapportées par les sunnites, notamment dans le domaine de l'exégèse coranique[35] et la spiritualité[36]. L’imam Farîd Ud Dîn Al 'Attâr débuta même un de ses livres contenant des notices biographiques sur les saints de l'islam sunnite en ces termes : « Afin d'attirer les faveurs célestes, nous allons tout d'abord parler de Ja'far As Sâdiq, car il fait partie des gens de l'intimité [avec Allâh], il est le modèle de tous les savants et il a mieux parlé qu'eux tous réunis de la voie spirituelle menant à Allâh. »[37]

Les célèbres imams Abû Hanîfa et Mâlik ibn Anas apprirent de lui.

Abu Na’im Isfahani dans son al-Hulya dit : « Ja’far al-Sadiq fut cité par un grand nombre de savants et d’imams renommés, comme Malik ibn Anas, Shu’ba ibn Hajjaj, Sufyan Thawri, Ibn Juraih, Abdullah ibn Amr, Ruh ibn Qasim, Sufyan ibn Uyeyna, Sulaiman ibn Bilal, Ismael ibn Ja’far, Hatem ibn Ismael, Abdul Aziz ibn Bilal, Abdul Aziz ibn Mukhtar, Wahab ibn Khalid, Ibrahim ibn Tahham et plusieurs autres. D’autres disent qu’il fut la source originelle de narrateurs tels que Malik, Imam Shafi’i, Hassan ibn Salih, Abu Ayub Sakhtiyani, Umar ibn Dinar, Ahmad ibn Hanbal et d’autres. Anas ibn Malik dit : aucun œil n’a jamais vu, aucune oreille n’a jamais entendu, aucun cœur n’a jamais connu un homme meilleur que Ja’far al-Sadiq en ce qui concerne son savoir, son adoration et sa piété. »[38]

Mahmud Abu Zuhra, le doyen de l’université d’Al Azhar, préfaçant son livre al-Imam al-Sadiq, dit : { Nous, qu’Allah nous accorde le secours et le succès, avons déjà écrit à propos de 7 imams. Nous n’avons différé notre livre à son propos que parce qu’en fait, il en est le supérieur, il a un mérite particulier parmi les plus grands d’entre les savants, tel Abou Hanifa qui le cite souvent et le considère comme le plus instruit au sujet des différences d’opinions et le plus compétent en jurisprudence. L’imam hanifa fréquentait sa classe en tant qu’étudiant et le citait en tant que narrateur. Il étudia avec Abu Hanifa qui était son mentor et de Malik, ce qui est suffisant pour prouver son grand mérite. Il ne peut être écarté pour cause de déficience quelconque, et personne ne peut le dépasser dans ses mérites. En outre, il est le petit-fils de Ali Zain al-Abidin, qui fut le plus honoré de la population de Médine en son temps, aussi loin que son mérite, son honneur, sa piété et son savoir furent concernés. Ibn Shihab Zahri et plusieurs autres ont également assisté à ses cours. Il est le fils de Muhammad al-Baqir, qui pourfendit le savoir pour en extraire son pur noyau. Il est donc celui à qui Allah accorda un honneur personnel outre l’honneur de sa noble lignée, la parenté des Hashimites et la progéniture de Mahomet[39].

Ya’qubi dit : « Il fut le meilleur et le plus instruit dans la religion d’Allah. Les hommes de science, en le citant, disaient: l’instruit nous a dit. »[40]

Théologie

Le point de vue de Ja’far al-Sadiq sur la théologie aurait été transmis par Moufazzel qui aurait enregistré ses propres questions et les réponses d’al-Sadiq dans un livre connu sous le nom de Ketab al-Tawhid dans lequel al-Sadiq aurait donné des preuves de l'unicité (Tawhid) d'Allah. Ce livre est considéré comme identique au Ketâb al-ehlilaja qui est une réponse à la demande de Mofazzel à al-Sadiq pour une réfutation des athées. Hesham ibn Ņakam (mort en 179 AH / 796) est un autre étudiant célèbre de l’imam qui a proposé un certain nombre de doctrines qui ont plus tard été intégrées au corpus orthodoxe chiite, parmi lesquelles la nécessité rationnelle de l’imam d'enseigner et de diriger la communauté d'Allah à tout âge[8]. La déclaration suivante est attribuée à Al-Sadiq : "Celui qui prétend qu'Allah a ordonné le mal, a menti sur Allah. Celui qui prétend que le bien et le mal lui sont attribués, a menti sur Allah". Cette vision, qui est conforme à celle de la doctrine mutazilite, semble absoudre Allah de la responsabilité du mal dans le monde. Al-Sadiq dit qu'Allah "n'ordonne pas aux êtres créés de faire quelque chose sans leur fournir un moyen de ne pas le faire, même s’ils ne le font pas, ou ne le font pas sans la permission d'Allah". Al-Sadiq a exprimé un point de vue modéré entre la contrainte (Jabr) et le libre-arbitre (Tafviz), affirmant qu'Allah a décrété certaines choses absolument, mais en a laissé d’autres à l’agencement humain. Cette affirmation a été largement adoptée par la suite et a été appelée "al-amr bayn al-amrayn" ce qui signifiait ni prédestination ni délégation mais une position entre les deux"[9] - [16]. Le point de vue d’Al-Sadiq est donc enregistré comme prenant parti pour l'une ou l'autre position selon les circonstances, car il est rapporté dans un échange entre lui et un interlocuteur inconnu, l'interlocuteur lui aurait demandé si Allah force ses serviteurs à faire le mal ou s’il leur a délégué ce pouvoir. Al-Sadiq répond négativement aux deux questions. Quand on lui aurait demandé "Qu’est-ce que c’est alors ?" il aurait répondu : "Les bénédictions de votre Seigneur sont entre ces deux"[6].

Il est raconté dans un "hadith" que Ja’far al-Sadiq aurait dit "Nous sommes les gens bien enracinés dans la connaissance et nous sommes ceux qui savent comment l’interpréter."[41].

Tafsir

Les œuvres attribuées à Jafar al-Sadiq dans le domaine du Tafsir (exégèse coranique) sont pour la plupart décrites comme des œuvres mystiques soufistes telles que "Tafsir al-Qorʾān", "Manāfeʿ ṣowar al-Qorʾān" and "ḴawāsÂs al-Qorʾān al-aʿẓam". L’attribution de ces œuvres à al-Sadiq, cependant, est très suspecte. Dans ses livres Ņaqāņeq al-tafsir et Ziādāt Ņaqāņeq al-tafsir, 'Abd ar-Rahmân as-Sulamî cite al-Sadiq comme l’une de ses principales sources de connaissances (sinon la principale) concernant la signification des versets coraniques[6].

Ketâb al-jafr, un des premiers commentaires mystiques sur le Qorʾān (Tafsir), est également attribué à al-Sadiq[11] - [6]. Selon Ibn Khaldoun, il a été écrit à l’origine sur la peau d’un jeune taureau, permettant à l’imam de révéler le sens caché (baṭin) du Qorʾān[42]. Al-Sadiq aurait proposé un quadruple modèle d’interprétation du Qorʾān. Il a dit que "Le Livre d'Allah comprend quatre choses : la déclaration établie, le but implicite, les significations cachées, se rapportant au monde supra-sensible et les doctrines spirituelles élevées." Il a dit que les significations claires étaient pour la plèbe et les significations cachées pour l’élite; les significations implicites pour les "amis d'Allah" et les "doctrines spirituelles élevées" étaient la "province des prophètes"[31]. Il a déclaré que les ahadith, ou traditions prophétiques, devraient être rejetés s’ils contredisaient le Qorʾān[9].

Taqiyyah

Al-Sadiq a utilisé la Taqiyyah comme outil de défense contre la violence et les menaces que lui et les chiites (considérés comme des apostats pour leur rejet des califats d'Abou Bakr et de Omar) subissaient à son époque[5] - [17]. La taqiyyah était une forme de dissimulation religieuse[43] ou une dispense légale par laquelle une personne croyante pouvait nier sa foi si elle craignait ou risquait d'être gravement persécutée[44]. En d’autres termes, la Taqiyyah dit qu’il est acceptable de cacher ses véritables opinions si, en les révélant, on se met soi-même ou d’autres musulmans en danger (la vie du musulman ne devant pas être exposé, sauf pour le djihad qui fait partie des dix auxiliaires de la foi ou Furû' ad-Dîn dans l'islam chiite et qui est une obligation dans l'ismaélisme)[11]. La doctrine a été développée par al-Sadiq, et a servi à protéger les chiites quand Al-Mansour, le calife abbasside, a rompu avec la politique d'indifférence de son prédécesseur et a mené une campagne brutale et oppressive contre les Alides et leurs partisans[43]. Selon Moezzi, dans les sources primaires, Taqiyyah signifierait "la conservation ou la sauvegarde des secrets de l’enseignement des imams". "La divergence des traditions" est donc parfois justifiée par les imams chiites en raison de la nécessité d’utiliser le Taqiyyah. "Celui qui est certain que nous [les imams] proclamons seulement la vérité (Al-Haqq), puisse-t-il être satisfait de notre enseignement", aurait affirmé al-Sadiq ; "et s’il nous entend dire quelque chose de contradictoire relativement à ce qu’il a entendu plus tôt, il devrait savoir que nous agissons seulement dans son propre intérêt"[18]. La pratique de la Taqiyyah avait également une signification ésotérique pour ceux qui croyaient que leurs enseignements ne devaient pas être compréhensibles pour les Ouléma ordinaires, et donc occultaient leurs enseignements plus profonds[12].

La Taqiyyah a depuis pris une dimension plus large dans le chiisme duodécimain (et peut ainsi être utilisé même quand les chiites ne craignent pas la persécution), alors que dans le sunnisme elle est limitée à des cas précis tels que la crainte pour sa vie (hanbalisme) ou à la crainte d'une peine légale (hanafisme) et dans les deux cas il reste préférable d'être martyrisé plutôt que de mentir.

La Taqiyyah pourrait également expliquer pourquoi Abou Hanifa, Malik Ibn Anas et plusieurs autres grands savants sunnites considéraient Ja'far comme une référence, alors que dans le même temps, ils avaient excommunié les rafidhites : Ja'far aurait simplement dissimulé son chiisme auprès d'eux.

Travaux

Selon Haywood, une demi-douzaine d’œuvres religieuses portent le nom d’Al-Sadiq comme étant leur auteur, bien qu’aucune d’entre elles ne puisse être clairement décrite comme étant écrite par al-Sadiq lui-même. Il est probable qu’al-Sadiq était un auteur qui a délégué l’écriture à ses nombreux étudiants. L’alchimiste, Geber, par exemple, a suggéré que certaines de ses œuvres sont "un peu plus que des enregistrements de l’enseignement de Jaʿfar ou des résumés de centaines de monographies écrites par lui"[9] - [16] - [17] - [42]. Ja’far Al-Sadiq est également cité dans un large éventail de sources historiques, notamment par Tabari, Al-Yaqubi et Al-Mas'ûdî. Al-Dhahabi reconnaît sa contribution à la tradition sunnite et des érudits ismaéliens comme Qadi al-Nu'man[45] ont enregistré ses traditions dans leur travail[46].

Ketâb al-jafr est un commentaire du Qorʾān qui, selon Ibn Khaldoun, a d’abord été écrit sur la peau d’un jeune taureau, ce qui a permis à al-Sadiq de révéler le sens caché du Qorʾān[42]. Diverses versions de son testament, ainsi qu’un certain nombre de recueils de dicton juridique, lui sont également attribués. De nombreux rapports lui sont attribués dans les premières collections de ahadith chiites, comme le Kitab al-Kafi du Kolayni, où ils sont présentés comme des sources centrales de la doctrine imamite[5]. Al-haft wa’l-aņella et Ketâb al-ņerā qui contiennent des « révélations secrètes » à Mofazzel sont également attribués à al-Sadiq, et ont joué un rôle important dans l’élaboration de la doctrine ésotérique des Nusayris, pour qui al-Sadiq est une figure influente[5].

Citations attribuées à Ja'far al-Sâdiq

- « Le plus parfait des hommes en intelligence est le meilleur d’entre eux en éthique. »[47]

- « La charité est la zakât (aumône) des bénédictions, l’intercession est la zakât de la dignité, les maladies sont la zakât des corps, le pardon est la zakât de la victoire, et la chose dont la zakat est acquittée est à l’abri d'être (par Allah).. »[47]

- « Celui qui répond à tout ce qu’on lui demande, est sûrement fou. »[47]

- « Quiconque craint Allah, Allah fait que toutes choses le craignent ; et quiconque ne craint pas Allah, Allah lui fait craindre toutes choses. »[16]

- « Allah Azawajel a dit : les gens me sont chers comme la famille. Par conséquent, le meilleur d’entre eux est celui qui est plus gentil avec les autres et fait de son mieux pour résoudre leurs besoins. »[48]

- « Une des actions qu’Allah Azawajel apprécie le plus est de rendre ses serviteurs pieux heureux. Cela peut se faire en comblant leur faim, en balayant leurs chagrins ou en remboursant leurs dettes. »[49]

- « On ne doit pas jurer par autre qu’Allah, et on doit faire en sorte que les Juifs, Chrétiens, et les Mages ne prennent de serment que par Allah. »[50]

- « Deux femmes ont été amenées au commandeur des croyants (Ali), que la paix soit avec lui, elles ont été prises dans le lit et accusées avec preuves. Elles se livraient à des actes homosexuels (lesbiens), alors Ali a demandé un tapis d’exécution, les a placés dessus et les a brûlés vives. »[51]

- « O Amr, le plus grand des plus grands péchés est d’attribuer des partenaires à Allah »[52]

- « Celui qui prétend qu'Allah est dans quelque chose, ou issu de quelque chose, ou sur quelque chose a commis du shirk, car s’Il était sur quelque chose, Il serait porté, s’Il était dans quelque chose, Il serait limité, s’Il était issu de quelque chose, Il serait crée »[53] - [54]

Notes et références

Notes

- Des sources sunnites, cependant, affirment que des doctrines telles que l’imamat ont été formulées de nombreuses années après al-Sadiq et lui ont été attribuées à tort.

- Les chiites considèrent cet événement comme une évasion miraculeuse du feu par leur imam. Dont ils disent de lui que "hardiment estampillé par les flammes", il s’exclama : "Je suis des fils d’Ismaël. Je suis un fils d’Abraham, l’Ami de Dieu", que le verset 69 de la sourate 21 (Al-Anbiya) du Qorʾān présente comme ayant échappé au feu en toute sécurité

Références

- Sâdiq : « authentique »", arabe : صادق

- Chambers, Simone,, Dissent on core beliefs : religious and secular perspectives, , 254 p. (ISBN 978-1-107-10152-4 et 1107101522, OCLC 900444625, lire en ligne), p. 142

- علامه مجلسی, بحارالانوار, vol. 47, 5 p.

- ابن ابی الحدید, شرح نهج البلاغه, vol. 6, 53 p.

- Robert Gleaves, « JAʿFAR AL-ṢĀDEQ i. Life », sur Encyclopedia Iranica (consulté le )

- Robert Gleaves, « JAʿFAR AL-ṢĀDEQ ii. Teachings », sur Encyclopedia Iranica, (consulté en )

- Abdullah Anik Misra, « Was Imam Ja’far al-Sadiq Sunni or Shi’i? », sur Islamqa.org (consulté le )

- Sayyid Muhammad Husayn Tabatabai (Translated by Seyyed Hossein Nasr), Shi'ite Islam, SUNY press, (ISBN 0-87395-272-3), p. 68–69,179–181

- John A. Haywood, « Jaʿfar ibn Muḥammad », sur Encyclopædia Britannica (consulté en )

- Muhammad Husayn Tabåatabåa'åi (Selected and with a Foreword by Muhammad Husayn Tabataba'i; Translated with Explanatory Notes by William Chittick; Under the Direction of and with an Introduction by Hossein Nasr), A Shi'ite Anthology, State University of New York Press, , 9–11, 42–43 (ISBN 978-0-585-07818-2)

- Campo, Juan E., Encyclopedia of Islam (Encyclopedia of World Religions), USA, Facts on File, , 386, 652, 677 (ISBN 978-0-8160-5454-1)

- Karen Armstrong, Islam, A Short History, Modern Library; Rev Upd Su edition, , 56–57, 66 (ISBN 978-0-8129-6618-3)

- احمد بن یحیی بلاذری, انساب الاشراف, vol. 2, مؤسسه الاعلمی للمطبوعات, 394 p.

- Arzina R. Lalani, Early Shi'i Thought : The Teachings of Imam Muhammad Al-Baqir, I. B. Tauris, , 208 p. (ISBN 978-1-86064-434-4), p. 31,78

- Jafri, Husain M., The origins and early development of Shiʻa Islam, Oxford University Press, (ISBN 0-19-579387-0 et 9780195793871, OCLC 46601259, lire en ligne)

- Dwight M. Donaldson, The Shi'ite Religion : A History of Islam in Persia and Irak, BURLEIGH PRESS, , p. 115,130–141

- (en) Martin, Richard C., Encyclopedia of Islam and the Muslim world, New York, Macmillan Reference USA, , 823 p. (ISBN 0-02-865603-2, 9780028656038 et 0028656040, OCLC 52178942, lire en ligne), p. 369, 625

- Amir-Moezzi, Mohammad Ali., The divine guide in early Shiìsm : the sources of esotericism in Islam, State University of New York Press, , 279 p. (ISBN 0-585-06972-7 et 9780585069722, OCLC 44964091, lire en ligne), p. 64–65, 139

- Mufīd, Muḥammad ibn Muḥammad, -1022., The book of guidance into the lives of the twelve imams = Kitāb al-irshād, Tahrike Tarsile Qurʼan, (ISBN 0-940368-12-9, 9780940368125 et 0940368110, OCLC 9893374, lire en ligne)

- John B. Taylor, “Jaʿfar al-Sādiq, Spiritual Forebear of the Sufis, ” Islamic Culture40/2, avril 1966, pp. 97–113.

- Phyllis G. Jestice, Holy People of the World: A Cross-cultural Encyclopedia, volume 1, p. 415. (ISBN 1576073556)

- Ludwig W. Adamec, Historical Dictionary of Islam, p. 12. (ISBN 0810863030)

- Umar F. Abd-Allah, Mālik and Medina: Islamic Legal Reasoning in the Formative Period, p. 44. (ISBN 9004247882)

- Rizvi, Sayyid Saeed Akhtar, 1930-, Slavery, from Islamic & Christian perspectives, Vancouver Islamic Educational Foundation, (ISBN 0-920675-07-7 et 9780920675076, OCLC 17582272, lire en ligne)

- « Nafisa at-Tahira », sur www.sunnah.org

- Zayn Kassam and Bridget Blomfield "Remembering Fatima and Zaynab: Gender in Perspective", in "The Shi'i World", edited by Farhad Daftory. I.B Tauris Press 2015

- Zainab Aliyah, « Great Women in Islamic History: A Forgotten Legacy », sur Young Muslim Digest (consulté le )

- Kashf al-Ghumma (en) par 'Ali b. 'Isa al-Irbili, vol. 2, p. 373

- Hodgson, M.G.S.. "Ḏj̲aʿfar al-Ṣādiḳ." Encyclopédie de l’Islam. Brill Online, 2015. Reference. Université Catholique de Louvain. 14 December 2015 <http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopedie-de-l-islam/djafar-al-sadik-SIM_1922>

- (en) Adamec, Ludwig W., The A to Z of Islam, Lanham (Md.), Scarecrow Press, , 298 p. (ISBN 0-8108-4505-9 et 9780810845053, OCLC 49952591, lire en ligne), p. 53

- Henry Corbin (Translated by Liadain Sherrard with the assistance of Philip Sherrard), The History of Islamic Philosophy, Londres et New York, Kegan Paul International, , p. 6,31

- Mian Mohammad Sharif, History of Muslim Philosophy, Vol 2, Germany, Allgauer Heimatverlag GmbH, , 906–907 p.

- Farid Al-din 'Attar (trad. Arberry), Tadhkirat al-Auiiya, Londres, Routledge,

- (en) electricpulp.com, « JAʿFAR AL-ṢĀDEQ iii. And Sufism – Encyclopaedia Iranica », sur www.iranicaonline.org (consulté le )

- Voir le florilège de paroles rapportés par le Qâdî 'Iyâd dans Kitâb Ush Shifâ°, le Tafsîr ul Qur°ân il 'Azîm de Ibn Kathîr, ou encore le Tafsîr de Al Qurtubî, et bien d'autres exégèse coranique sunnites.

- Voir également le Kitâb Ush Shifâ° du Qâdî 'Iyâd, le Mémorial des Saints de l’imam Al 'Attâr ou encore Mawâdd Ul Ghawthiyyah de l’imam Al 'Alawî.

- Tadhkirat ul Awliyâ de l'Imâm Farîd Ud Dîn Al 'Attâr.

- Ibn Shahr Ashub, Manaqib aal Abi Taleb, vol 4,p. 248

- Abu Zuhra, Imam al-Sadiq, p. 3

- Ahmad ibn Abi Ya’qub ibn Ja’far ibn Wahab, Tarikh Ya’qubi, vol 2,p. 381

- Kulaynī, Muḥammad ibn Yaʻqūb, -941?, Al-Kafi, , 596 p. (ISBN 978-0-9914308-6-4, 0991430867 et 9780991430888, OCLC 953698252, lire en ligne)

- Daniel De Smet, « Ja'far al-Ṣadiq iv. And Esoteric sciences », sur Encyclopedia Iranica, (consulté en )

- (en) Momen, Moojan., An introduction to Shiʻi Islam : the history and doctrines of Twelver Shiʻism, New Haven, Conn./London, Yale University Press, , 397 p. (ISBN 0-300-03499-7, 9780300034998 et 0300035314, OCLC 13093132, lire en ligne), p. 39, 183

- Devin Stewart, « Islam in Spain after the Reconquista », sur Teaching Materials, The Hagop Kevorkian Center for Near Eastern Studies at New York University (consulté le )

- Madelung, W., The Sources of Ismāīlī Law, The University of Chicago Press, Journal of Near Eastern Studies, Vol. 35, No. 1 (Jan., 1976), pp. 29–40

- Meri, Josef W. et Bacharach, Jere L., 1938-, Medieval Islamic civilization : an encyclopedia, Routledge, (ISBN 0-415-96691-4, 9780415966917 et 0415966922, OCLC 59360024, lire en ligne), p. 409

- Muẓaffar, Muḥammad Ḥusayn., Al-Imam al-Sadiq, Ansariyan Foundation, (ISBN 964-438-011-8 et 9789644380112, OCLC 54743683, lire en ligne), p. 165–166, 230–247

- Muhammad Muhammadi Reishahri, Mizan al-Hikmah, vol. 2, Qum, Dar al-Hadith, , 433 p.

- Muhammad Muhammadi Reishahri, Mizan al-Hikmah, vol. 2, Qum, Dar al-Hadith, , 435 p.

- Moustadrak al-Wasâ'il vol. 16, p. 68

- Tahdhib al-Ahkam par Toussi vol. 10, p. 54

- Wasā'il al-Shīʿa (en)

- Ar-Riçalatou l-Qouchayriyyah, p. 13

- Al-Insâf par Al Bâqillânî, p. 40

Voir aussi

Bibliographie

- Tabarî (839-923), La Chronique, tome II, Les Omayyades, éditions Actes Sud / Sindbad

- Ibn Khaldûn (1332-1406), Muqaddima III, éditions Gallimard, la Pléiade.

- Biographie sunnite de Ja'far As Sâdiq