Dragon de Komodo

Varanus komodoensis

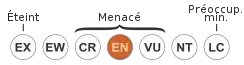

EN C1 : En danger

Statut CITES

Le Dragon de Komodo ou Varan de Komodo (Varanus komodoensis[1]) est une espèce de varan qui se rencontre dans les îles de Komodo, Rinca, Florès, Gili Motang et Gili Dasami en Indonésie centrale[2].

Membre de la famille des varanidés, c'est la plus grande espèce vivante de lézard, avec une longueur moyenne de 2,59 m et une masse d'environ 79 à 91 kg. Sa taille inhabituelle est parfois attribuée au gigantisme insulaire car il n'existe pas, dans son habitat naturel, d'autres animaux carnivores pouvant occuper ou partager sa niche écologique, ainsi qu'à ses faibles besoins en énergie[3] - [4]. Il est possible que cet animal soit au contraire une forme naine du Megalania, un varan géant de 8 m de long ayant vécu en Australie au moins jusqu'à l'arrivée des premiers aborigènes. En raison de leur taille, ces varans, avec l'aide de bactéries symbiotiques, dominent les écosystèmes dans lesquels ils vivent[5]. Bien que les dragons de Komodo mangent surtout des charognes, ils se nourrissent également d'animaux qu'ils chassent (invertébrés, oiseaux ou mammifères).

L'accouplement des dragons a lieu entre mai et juin et les œufs sont pondus en septembre. La femelle pond une vingtaine d'œufs dans des nids abandonnés de mégapodes où ils incubent pendant sept à huit mois. L'éclosion a lieu en avril, quand les insectes sont les plus abondants. Les jeunes sont vulnérables et doivent se réfugier dans les arbres, à l'abri des adultes cannibales. Ils mettent environ trois à cinq ans pour atteindre l'âge adulte et peuvent vivre jusqu'à cinquante ans. Ils sont parmi les rares vertébrés capables de parthénogenèse, mode de reproduction dans lequel les femelles peuvent pondre des œufs viables en l'absence de mâles[6]. Toutefois, la parthénogenèse existe également chez d'autres lézards.

Les dragons de Komodo ont été découverts par les scientifiques occidentaux en 1910. Leur grande taille et leur réputation d'animaux redoutables les ont rendus populaires dans les zoos. Dans la nature, leur aire de distribution s'est vue réduite en raison des activités humaines et ils sont considérés par l'UICN comme menacés. Ils sont protégés par la loi indonésienne et un parc national, le parc national de Komodo, a été fondé pour favoriser leur protection.

Description

Morphologie

Dans la nature, un dragon de Komodo adulte mesure entre 2 et 3 m et pèse environ 70 kg[7] mais les spécimens vivant en captivité atteignent souvent une masse plus élevée. Le plus grand spécimen sauvage contrôlé faisait 3,13 m de long et pesait 166 kg, y compris les aliments non digérés encore présents dans son estomac[2]. Il est de couleur vert foncé, gris ou noir, ce qui lui permet de se fondre dans son environnement et de s'approcher discrètement de ses proies pour les surprendre. La peau du Dragon de Komodo est renforcée par des plaques munies de petits os appelés ostéodermes, qui forment une sorte de cotte de maille[8]. Cette particularité rend la peau de l'animal peu appropriée pour la confection de cuir. Le Dragon de Komodo possède une queue aussi longue que son corps. Sa mâchoire présente près de 60 dents cannelées. Celles-ci tombent pour être régulièrement remplacées et peuvent mesurer jusqu'à 2,5 cm de long. Les deux mâchoires sont reliées par un ligament très élastique qui lui permet d'ouvrir la gueule de manière très importante[9]. Sa salive est souvent teintée de son propre sang car les dents sont presque entièrement recouvertes de tissu gingival qui se déchire naturellement lorsque l'animal s'alimente[10]. Cela crée un milieu idéal pour la croissance des souches de bactéries qui colonisent sa bouche[11]. Il possède une longue langue jaune profondément fourchue[2]. Ses pattes se terminent par de longues griffes courbes.

Biologie et écologie

Sens

Le Dragon de Komodo ne dispose pas d'une ouïe particulièrement développée, en dépit de ses conduits auditifs bien visibles, et n'est capable de percevoir que les sons dont la fréquence est située entre 400 et 2 000 Hz [12] - [2] (à titre de comparaison, l'oreille humaine perçoit les sons d'une fréquence entre 20 et 20 000 Hz). On pensait même qu'il était sourd après qu'une étude avait montré son absence de réaction à la voix murmurée, à la voix posée ou à la voix criée. Cette théorie fut mise à mal lorsqu'un employé du jardin zoologique de Londres, Joan Proctor, dressa un spécimen du parc à sortir pour se nourrir au son de sa voix, alors que lui-même restait caché[13].

Le varan de Komodo est capable de voir jusqu'à 300 m. Cependant, ses rétines ne contenant que des cônes, on pense que sa vision de nuit est faible. Il est en mesure de distinguer les couleurs mais il souffre d'une faible discrimination visuelle des objets immobiles[14].

Comme beaucoup d'autres reptiles, le Dragon de Komodo utilise sa langue pour reconnaître les stimuli gustatifs et olfactifs, (organe voméronasal ou organe de Jacobson) ; c'est sa langue qui l'aiderait à se déplacer dans l'obscurité[11]jusqu'à 4, voire 9,5 km de distance[10] - [14].

Ses narines ne lui sont pas d'une grande utilité pour analyser les odeurs car l'animal ne possède pas de diaphragme permettant de contrôler sa respiration et ainsi de pouvoir renifler avec précision les odeurs[10] - [11]. De plus sans diaphragme, il ne peut pas aspirer l'eau pour la boire ni la laper avec sa langue, donc il recueille l'eau dans sa gueule puis relève la tête pour la faire couler dans sa gorge[10].

Il ne dispose que de peu de papilles gustatives au fond de sa gorge[11].

Ses écailles, qui sont ossifiées, possèdent pour certaines des plaques sensorielles innervées qui accentuent son sens du toucher. Les écailles autour des oreilles, des lèvres, du menton, et de la plante des pattes peuvent présenter trois fois plus de plaques sensorielles que les autres[10].

Comportement

Le Dragon de Komodo apprécie les lieux chauds et secs et vit en général dans des zones de prairies, de savanes ou de forêts tropicales à basse altitude. En tant qu'animal poïkilotherme, il est plus actif dans la journée, même s'il présente une certaine activité nocturne. Il est très souvent solitaire, se rapprochant des autres seulement pour s'accoupler et manger. Il peut courir jusqu'à 20 km/h sur de courtes distances, plonger jusqu'à 4,5 m de profondeur, grimper dans les arbres lorsqu'il est jeune en utilisant ses griffes puissantes[7]. Pour attraper des proies hors de portée, il peut se dresser sur ses pattes postérieures en utilisant sa queue comme point d'appui[13]. Lorsque le Dragon de Komodo arrive à l'âge adulte, il utilise les griffes de ses pattes antérieures pour creuser des galeries qui peuvent atteindre 1,3 m de large[15]. En raison de sa grande taille et de son habitude de dormir sous terre, il est capable de conserver la chaleur de son corps tout au long de la nuit et de minimiser sa période de réchauffement matinale[16]. Le Dragon de Komodo chasse généralement l'après-midi, mais reste à l'ombre dans les racines traçantes d'un arbre pendant les heures les plus chaudes de la journée. Ses lieux de repos sont généralement situés sur des corniches balayées par une brise de mer fraîche, marquées par ses déjections et débarrassées de toute végétation. Elles servent également d'emplacements stratégiques à partir desquels ils peuvent tendre une embuscade à un cerf[14].

Alimentation

Les dragons de Komodo sont carnivores. Les adultes, bien qu'ils se nourrissent essentiellement de charognes[3], peuvent également tuer des animaux dont ils s'approchent furtivement. Arrivés à proximité, ils les attaquent soudainement et les mordent au ventre ou à la gorge[10] ou, s'ils ne sont pas de trop grande taille, leur brisent la colonne vertébrale d'un coup de gueule. On a vu des varans de Komodo assommer des cerfs ou des porcs d'un coup de queue[17]. On a toujours cru que ces lézards possédaient une puissante morsure, mais les calculs informatiques de la force de la mâchoire, à partir de la forme des os et de la taille des muscles, montrent dans le cas de Varanus komodoensis des résultats qui sont en dessous des attentes, avec une mâchoire 6,5 fois moins puissante que celle du crocodile marin[18]. La mâchoire serait en revanche plus adaptée au déchiquetage des proies pour effectuer des tractions arrière violentes.

Les dragons de Komodo mangent de grands morceaux de chair qu'ils avalent tout rond en maintenant la carcasse avec leurs pattes avant. Pour des proies plus petites (jusqu'à la taille d'une chèvre), leurs mâchoires élastiques, leur crâne souple et leur estomac extensible leur permettent d'avaler l'animal entier. Ils évitent de consommer les végétaux contenus dans l'estomac et les intestins de leurs proies[11]. Ils produisent une grande quantité de salive qui leur permet de lubrifier leur nourriture, mais la déglutition est toujours un processus long (il leur faut quinze à vingt minutes pour avaler une chèvre entière). Ils peuvent accélérer le processus en appuyant la carcasse contre un arbre pour la forcer à s'enfoncer dans leur gorge, poussant parfois avec une telle force que l'arbre tombe[19]. Pour ne pas s'étouffer en avalant leur proie, ils respirent à l'aide d'un conduit placé sous la langue et relié aux poumons[10]. Après avoir mangé jusqu'à 80 % de leur propre poids en un repas[5], ils s'installent dans un endroit ensoleillé pour accélérer la digestion, afin d'éviter que la nourriture ne pourrisse et les empoisonne. En raison de leur métabolisme lent, les grands dragons peuvent survivre avec un repas par mois[10]. À la fin de la digestion, les dragons de Komodo régurgitent les cornes, poils et dents de leurs proies (bézoard) entourés d'un mucus malodorant. Après s'être débarrassés de ces phanères indigestes, ils se frottent la gueule dans la terre ou sur les buissons environnants pour enlever le mucus restant, ce qui donne à penser qu'ils n'apprécient guère l'odeur de leurs propres déjections[10].

Lorsqu'ils mangent en groupe, les plus gros dragons mangent généralement en premier tandis que les plus petits suivent dans un ordre hiérarchique. Le plus grand des mâles affirme sa position dominante et les subalternes affichent leur soumission par des attitudes corporelles, des sifflements et des grondements. Les dragons de même taille peuvent avoir recours à la « lutte ». Généralement, les perdants battent en retraite mais ils peuvent aussi être tués et mangés par les vainqueurs[10].

Le Dragon de Komodo a un régime alimentaire très varié, qui comprend des invertébrés, d'autres reptiles (y compris de petits dragons de Komodo), des oiseaux, des œufs d'oiseaux, de petits mammifères, des singes, des sangliers, des chèvres, des cerfs, des chevaux et des buffles[20]. Les jeunes dragons mangent des insectes, des œufs, des geckos et de petits mammifères[3]. Parfois, ils s'attaquent aux êtres humains (surtout aux enfants qui vivent à proximité et oublient le danger) et aux cadavres humains en creusant les tombes pour les déterrer[13]. Cette habitude de s'attaquer aux morts a obligé les villageois de Komodo à déplacer leurs tombes des sols sablonneux vers des sols argileux et à les recouvrir de tas de pierres pour dissuader les dragons de creuser[11]. Le Dragon de Komodo pourrait avoir évolué vers le gigantisme pour se nourrir de l'éléphant nain local, le Stégodon aujourd'hui disparu qui vivait sur l'île de Florès il y a encore 12 000 ans, selon le biologiste évolutionniste Jared Diamond[21].

Venin et bactéries

Les biologistes, comme Walter Auffenberg, qui ont étudié les dragons de Komodo dans les années 1970 et 1980, ont remarqué que les buffles d'eau qui s'échappaient après une première morsure de dragon, mouraient ensuite par septicémie à la suite de l'infection de leur plaie. Ils en avaient conclu que la salive des dragons de Komodo contenait des bactéries mortelles qui tuaient leurs proies. Cette hypothèse semblait confirmée par l'identification dans la salive de dragon de plus de 28 souches gram-négatif et 29 souches gram-positif[22]. Des études plus récentes ont démontré que ces bactéries sont communes à la plupart des prédateurs, et en trop faible quantité pour jouer un rôle significatif dans l'infection des plaies dues aux morsures. Les buffles d'eau sont des occupants récents des îles de Komodo, et leur taille est inhabituelle par rapport aux proies présentes dans l'environnement dans lequel les dragons ont évolué. Ceci explique leur survie à l'attaque des dragons, contrairement aux porcs et cerfs (autres habitants récents des îles) de tailles proches des proies habituelles des dragons. Mais le buffle d'eau se réfugie d'instinct dans les cours d'eau et étangs, or ces eaux sur les îles de Komodo sont stagnantes et servent d'habitats à de nombreuses bactéries qui infectent les blessures subies par les buffles. Les dragons se nourrissent ensuite simplement des bêtes qui ont succombé à une septicémie[23] - [24] - [25].

Fin 2005, des chercheurs de l'université de Melbourne sont arrivés à la conclusion que le varan Perenti (Varanus giganteus), d'autres espèces de varans et certains Agamidae pouvaient être légèrement venimeux. L'équipe de chercheurs a démontré que les effets immédiats des morsures de ces reptiles étaient causés par une envenimation locale. En observant les effets des morsures de doigts chez l'être humain par un varan bigarré (V. varius), un dragon de Komodo et un Varanus scalariset, on a constaté pour les trois types de morsure la survenue de symptômes similaires : apparition rapide d'un œdème du bras, perturbation de la coagulation sanguine locale, douleurs s'étendant au coude, certains des symptômes persistant plusieurs heures[26]. On suppose que tous les squamates, venimeux ou non, y compris les serpents, ont en commun un ancêtre venimeux[26].

En 2009, le scientifique Brian Grieg Fry et son équipe de spécialistes du Venomics Research Laboratory de l'université de Melbourne[18] ont découvert des glandes à venin, grâce à une imagerie médicale (spectroscopie RMN) faite sur un spécimen vivant en captivité, malade et en fin de vie. Cet animal a été sacrifié pour pouvoir analyser ses glandes au spectromètre de masse, ce qui a permis de se rendre compte que ce venin ressemble beaucoup à celui des serpents et à celui du monstre de Gila. Les glandes à venin comptent six compartiments, et sont capables de produire plusieurs protéines. Elles ne sont pas placées au-dessus de la mâchoire comme chez les serpents mais en dessous[27]. La sécrétion du venin se fait dès la première morsure : lorsque l'animal ferme sa gueule, des muscles pressent sur les glandes, faisant sortir le venin. Chez l'animal mordu, le venin provoque une forte chute de pression artérielle.

Il n'existe pas d'antivenin spécifique à la morsure d'un dragon de Komodo, mais la plaie peut généralement être traitée par nettoyage de la zone blessée et par administration de fortes doses d'antibiotiques. Si la plaie n'est pas traitée au plus tôt, une nécrose locale peut rapidement se développer, pouvant nécessiter l'exérèse de la zone nécrosée, voire l'amputation du membre touché.

Reproduction

Accouplement

Les varans de Komodo s'accouplent entre mai et août et la ponte des œufs a lieu en septembre[2]. Durant la saison des amours, les mâles s'affrontent pour la conquête des femelles et d'un territoire en se dressant sur leurs pattes postérieures, puis en maintenant le plus faible au sol. Les mâles peuvent vomir ou déféquer lors de leur préparation au combat[13]. Le vainqueur de la lutte ira alors lécher la femelle de sa langue pour obtenir des informations sur sa réceptivité sexuelle[5]. Les femelles sont opposantes et résistent avec leurs griffes et leurs dents au cours des préliminaires sexuels. Par conséquent, le mâle enserre la femelle pendant le coït pour éviter d'être blessé. Une autre méthode de cour consiste pour le mâle à frotter son menton sur la femelle, à lui gratter fort le dos et à la lécher[11]. La copulation se produit lorsque le mâle insère l'un de ses hémipénis dans le cloaque de la femelle[14]. Les dragons de Komodo sont monogames et forment des couples, un comportement rare chez les reptiles[13].

Ponte

La femelle pond ses œufs dans des terriers à flanc de colline ou dans les nids abandonnés de mégapodes de Reinwardt avec une préférence pour la seconde méthode[28]. Les portées contiennent une moyenne de 20 œufs qui ont une période d'incubation de sept à huit mois[13]. La femelle se place sur les œufs pour les couver et les protéger jusqu'à ce qu'ils éclosent vers le mois d'avril, à la fin de la saison des pluies, lorsque les insectes sont nombreux. L'éclosion est un effort épuisant pour les jeunes varans, qui sortent de leur coquille en la perçant avec leur diamant (une petite excroissance pointue sur le museau qui disparaît peu après). Après avoir cassé leur coquille, les nouveau-nés doivent se reposer pendant des heures avant de sortir du nid. Ces petits sont sans défense, et nombreux sont ceux qui sont mangés par des prédateurs[10].

Croissance des jeunes

Les jeunes dragons de Komodo passent une grande partie de leurs premières années dans les arbres, où ils sont relativement à l'abri des prédateurs, y compris des adultes cannibales, pour qui les jeunes dragons représentent 10 % de l'alimentation[13]. Selon David Attenborough, l'habitude de cannibalisme peut être avantageuse dans le maintien de la grande taille des adultes[17]. Quand les jeunes sont menacés par un adulte, ils s'enduisent de matières fécales ou se cachent dans des intestins d'animaux éviscérés afin de se protéger[13]. Il faut environ trois à cinq ans aux dragons de Komodo pour arriver à maturité, et ils peuvent vivre jusqu'à cinquante ans[15].

Parthénogenèse

Un dragon de Komodo femelle du zoo de Londres, nommé Sungai, a pondu à la fin de 2005 après avoir été prêté par le zoo de Thoiry et séparé de la compagnie de tout mâle depuis plus de deux ans. Les scientifiques ont d'abord cru qu'elle avait été en mesure de stocker le sperme de sa première rencontre avec un mâle, un type particulier de superfécondation[29]. Le 20 décembre 2006, Flore, un autre dragon de Komodo vivant en captivité au zoo de Chester en Angleterre, a également pondu des œufs non fécondés, onze œufs au total, dont sept ont éclos pour donner naissance à des mâles. Les scientifiques de l'université de Liverpool en Angleterre ont effectué des tests génétiques sur trois œufs avortés après les avoir placés dans un incubateur et vérifié que Flore n'avait eu aucun rapport sexuel avec un dragon mâle. Après cette découverte sur les œufs de Flore, les tests sur ceux de Sungai confirmèrent qu'ils n'avaient pas non plus été fécondés[29].

Les dragons de Komodo sont porteurs de chromosomes sexuels WZ contrairement aux mammifères porteurs du système XY. Dans ce système, les mâles possèdent deux chromosomes sexuels ou gonosomes ZZ identiques, alors que la femelle a deux gonosomes différents WZ. On suppose à l'heure actuelle qu'au moment de la deuxième division de la méiose, lors de l'anaphase, les chromosomes simples brins restent dans un des deux ovocytes, le second dégénérant de sorte que les individus seront porteurs des mêmes gonosomes WW ou ZZ. Or les individus WW ne sont pas viables, le chromosome W étant déficient en un certain nombre de gènes indispensables à la vie (un peu comme le YY) et donc seuls les individus ZZ (des mâles) seront viables[30] - [31].

On suppose que ce mode de reproduction permet à une femelle vivant seule dans une niche écologique isolée d'assurer sa descendance dans un premier temps par parthénogénèse en lui permettant de donner la vie à de futurs mâles reproducteurs, dans un deuxième temps en s'accouplant avec les mâles procréés afin d'obtenir une nouvelle génération possédant mâles et femelles[30]. Malgré les avantages d'une telle adaptation, les zoos ont été avertis que la parthénogenèse pouvait être préjudiciable à la diversité génétique de l'espèce[6].

Le 31 janvier 2008, le zoo du comté de Sedgwick à Wichita, au Kansas, est devenu le premier zoo américain à observer une reproduction par parthénogenèse de dragons de Komodo. Le zoo a deux femelles adultes de dragons de Komodo, l'une d'elles a pondu 17 œufs les 19 et 20 mai 2007. Seuls deux œufs ont été incubés et ont éclos pour des questions de place, le premier est né le 31 janvier 2008, tandis que le second est né le 1er février. Les deux nouveau-nés étaient des mâles[32].

Distribution et habitat

Aire de répartition

Cette espèce est endémique d'Indonésie. Elle n'est présente que dans les îles de Gili Motang (environ 100 individus), Gili Dasami (environ 100), Rinca (environ 1 300), Komodo (environ 1 700)[2] et Florès (peut-être 2 000)[33].

La montée des eaux provoquée par le réchauffement climatique pourrait faire disparaitre 30 % de leur habitat d'ici la fin du siècle[34].

Évolution

L'évolution du Dragon de Komodo remonte à l'apparition des premiers varans en Asie, il y a environ 40 millions d'années, varans qui ont émigré vers l'Australie. Il y a environ 15 millions d'années, une collision entre l'Australie et l'Asie du Sud-est a permis aux varans de passer vers ce qui est aujourd'hui l'archipel indonésien. On pense que le Dragon de Komodo est apparu il y a 4 millions d'années, se différenciant de ses ancêtres australiens et élargissant son territoire jusqu'à l'île de Timor, à l'est. Une baisse importante du niveau de la mer au cours de la dernière période glaciaire a découvert de vastes étendues du plateau continental que le Dragon de Komodo a colonisées, puis il s'est retrouvé isolé sur ces îles lorsque le niveau de la mer est lentement remonté[2].

Étymologie et autres noms

Étymologie

Le nom du genre, Varanus, est une latinisation du mot waran qui signifie « avertisseur » en arabe égyptien[35].

Le nom d'espèce, issu de Komodo avec le suffixe du génitif latin -ensis (« de, qui vit dans, qui habite »), a été donné à Varanus komodoensis en référence au lieu de sa découverte.

Noms vernaculaires

Dans les îles de Flores et de Rinca les natifs l'appellent Buaja darat (« Crocodile terrestre »), un nom erroné car il ne s'agit pas d'un crocodile mais bien d'un varan. Sur l'île de Komodo les habitants le nomment Ora. En Indonésie on l'appelle Biawak raksasa[36] (« Varan géant »). La communauté scientifique le nomme « Varan de Komodo » ou simplement « Komodo ».

Synonymes

Selon Reptarium Reptile database il existe plusieurs taxons, mais aucune sous-espèce :

- Varanus Komodoensis Ouwens, 1912 (protonyme)

- Varanus (Varanus) komodoensis Mertens, 1942

- Varanus komodoensis De Rooij, 1915

- Varanus komodoensis De Lisle, 1996

- Varanus komodoensis AST, 2001

Le Dragon de Komodo et l'Homme

Découverte par le monde occidental

Les dragons de Komodo sont connus depuis toujours par les habitants des îles. L’existence du Dragon de Komodo est rapportée pour la première fois au début du XXe siècle par deux pêcheurs de perles néerlandais, messieurs Kock et Aldégon qui, lors d’un voyage en Indonésie, seraient tombés nez à nez avec ce « monstre ». Pour des Européens, la surprise était totale mais les indigènes apprirent aux pêcheurs que l'animal qu’ils avaient rencontré s’appelait « ora » dans la langue locale et qu’il était si féroce qu’il pouvait terrasser un bœuf et même s’attaquer à un humain.

En 1910, d'autres pêcheurs transmirent des propos inquiétants au gouverneur de la région, le lieutenant Van Steyn Hensbroek de l'administration coloniale néerlandaise, qui rapporta des rumeurs de l'existence d'un crocodile terrestre dans la région[37]. La connaissance s'est généralisée après 1912, lorsque Pieter Ouwens, le directeur du musée zoologique à Bogor sur l’île de Java, publia un article sur le sujet après avoir reçu du lieutenant une photo et une peau, ainsi que deux autres spécimens provenant d'un collectionneur[38]. Par la suite, la découverte du Dragon de Komodo fut le facteur déterminant pour l'organisation d'une expédition sur l'île de Komodo par W. Douglas Burden en 1926. Il revint avec douze spécimens préservés et deux animaux vivants. Cette expédition fut à l'origine de l'inspiration du film King Kong en 1933[38]. Burden fut également à l'origine du nom commun « Dragon de Komodo ». Trois de ces spécimens furent empaillés et sont encore visibles au Musée américain d'histoire naturelle[39].

Études

Les Néerlandais, réalisant le nombre limité d'individus disponibles dans la nature, en ont interdit la chasse et ont fortement limité le nombre de prélèvements autorisé pour l'étude scientifique. Les expéditions de collecte ont été arrêtées au début de la Seconde Guerre mondiale, pour ne reprendre que dans les années 1950 et 1960, lorsqu'on a lancé des études sur le Dragon de Komodo pour connaître son comportement alimentaire, son mode de reproduction et la régulation de sa température corporelle. À cette époque, une expédition a été planifiée pour organiser une étude à long terme du Dragon de Komodo. Cette tâche a été confiée à la famille Auffenberg, qui est restée sur l'île de Komodo pendant onze mois en 1969. Au cours de leur séjour, Walter Auffenberg et son assistant Putra Sastrawan ont capturé et marqué plus de cinquante dragons de Komodo[40]. Les recherches de l'expédition se révéleront extrêmement importantes pour l'élevage de dragons de Komodo en captivité[2]. Les recherches qui ont suivi celles d'Auffenberg avec des biologistes, tels que Claudio Ciofi et qui continuent à étudier les dragons ont apporté plus de lumière sur la connaissance de l'animal[41]. Le premier homme à avoir élevé un dragon de Komodo en France est Jackie Verrier.

Sauvegarde

Le Dragon de Komodo est une espèce en danger et figure sur la liste rouge de l'UICN[42]. En 2002, Il y avait entre 4 000 et 5 000 dragons de Komodo vivant à l'état sauvage. Toutefois, il ne semblait plus exister que 350 femelles reproductrices[43]. Pour répondre à une telle préoccupation, le Parc national de Komodo a été créé en 1980 pour protéger les populations de dragons de Komodo, y compris sur les îles de Komodo, Rinca et Padar[44]. Plus tard, les réserves de Wae Wuul et Wolo Tado ont été ouvertes sur l'île de Flores pour aider à la conservation du Dragon de Komodo[41]. On a prouvé que les dragons de Komodo sont de plus en plus habitués à la présence humaine, car ils sont souvent nourris des carcasses d'animaux sur plusieurs stations d'alimentation implantées pour les touristes[3].

L'activité volcanique, les tremblements de terre, la perte d'habitat, le feu (la population à Padar a été presque détruite par un feu de forêt et a mystérieusement disparu depuis[41] - [10]), la diminution du nombre de proies, le tourisme et le braconnage ont tous contribué à la vulnérabilité du Dragon de Komodo. En vertu de l'Annexe I de la CITES (Convention sur le commerce international des espèces menacées d'extinction), le commerce de peaux ou de spécimens est illégal[11] - [45]. En septembre 2021, l'espèce est classée en danger par l'UICN. Il est estimé que la montée du niveau des océans pourrait provoquer la disparition d'au moins 30% de l'habitat du Dragon de Komodo dans les 45 prochaines années[46].

Le biologiste australien Tim Flannery a suggéré que l'écosystème australien pourrait bénéficier de l'introduction de dragons de Komodo, qui pourrait occuper en partie le grand créneau carnivore laissé vacant par l'extinction du varanidé géant Megalania. Toutefois, Flannery plaide pour la plus grande prudence et une extension progressive de ces expériences, en particulier car « le problème de la prédation des grands varanidés sur l'homme ne doit pas être sous-estimé ». Il se sert de l'exemple de la réussite de la coexistence des humains avec les crocodiles d'eau salée au nord de l'Australie comme preuve que les Australiens peuvent s'adapter avec succès à une telle expérience[47].

Agressivité

Bien que les attaques contre les humains soient très rares, les dragons de Komodo peuvent tuer. Le , un dragon de Komodo a attaqué, sur l'île de Komodo, un garçon de huit ans qui est mort des suites d'une hémorragie massive. C'était la première attaque meurtrière en 33 ans[48]. Les autochtones ont imputé l'attaque à l'interdiction des sacrifices de chèvres, ce qui diminue les sources de nourriture pour les dragons et les oblige à errer dans les territoires habités à la recherche de nourriture. Pour les indigènes de l'île de Komodo, les dragons de Komodo sont en fait la réincarnation de concitoyens morts et sont donc traités avec respect[49].

En captivité

Les dragons de Komodo ont longtemps constitué des attractions importantes pour les zoos, où leur taille et leur réputation les rendaient populaires. Rares dans ces espaces, ils ne se reproduisent pas facilement en captivité[43].

Le premier dragon de Komodo a été exposé en 1934 au parc zoologique national de Washington, aux États-Unis, mais il a vécu pendant deux ans seulement. Plusieurs autres tentatives d'exposition de dragons de Komodo ont été faites par la suite, mais la durée de vie de ces créatures a été très courte, avec une moyenne de cinq ans pour le parc zoologique national de Washington. Les études réalisées par Walter Auffenberg (en), qui ont été rapportées dans son livre The Behavioral Ecology of the Komodo Monitor, ont ensuite permis d'élever avec plus de succès et de faire se reproduire des dragons en captivité[2].

De nombreux dragons ont été apprivoisés rapidement en captivité, et les gardiens ont fait sortir à nombreuses reprises des animaux captifs de leur enclos pour venir parmi les visiteurs, y compris de jeunes enfants, sans aucun incident[50] - [51]. Les dragons sont également capables de reconnaître les individus. Ruston Hartdegen du zoo de Dallas (en) rapporte que leurs dragons de Komodo réagissaient différemment en présence de leur gardien habituel, d'un gardien moins familier ou d'un gardien totalement inconnu[52].

Les recherches sur les dragons de Komodo en captivité ont également fourni la preuve qu'ils se livrent au jeu. Une étude a porté sur un dragon qui poussait une pelle abandonnée par son propriétaire, apparemment pour écouter le bruit de la pelle sur les cailloux. Une jeune femelle dragon du parc zoologique national de Washington récupérait différents objets comme des statues, des canettes, des anneaux en plastique et des couvertures pour les secouer. Elle insérait également sa tête dans des boîtes, des chaussures et d'autres objets. Elle ne confondait pas ces objets avec de la nourriture, comme elle se contentait de les avaler s'ils étaient couverts de sang de rat. Ce jeu social est comparable au jeu chez les mammifères[5].

Une autre façon de jouer a été étudiée par l'université du Tennessee, où un jeune dragon de Komodo nommé Kraken s'amusait avec différents objets qu'il poussait, attrapait puis prenait dans sa gueule. Elle les traitait différemment de son alimentation. Le chercheur Gordon Burghardt a donc réfuté le point de vue décrivant ce mode de jeu comme étant « motivé par le comportement prédateur du dragon ». Kraken a été le premier dragon de Komodo né en captivité en dehors de l'Indonésie. Il est né au zoo de Washington le 13 septembre 1992[53] - [2].

Même dociles en apparence, les dragons sont imprévisibles et peuvent devenir agressifs, surtout lorsque l'animal voit son territoire envahi par un inconnu. En juin 2001, un dragon de Komodo a gravement blessé Phil Bronstein, rédacteur en chef du San Francisco Chronicle, quand il est entré dans le parc de l'animal au zoo de Los Angeles après y avoir été invité par son gardien. Bronstein a été mordu au pied, car le gardien lui avait demandé de retirer ses chaussures blanches, ce qui aurait pu exciter le dragon de Komodo[54] - [55]. Bien qu'il s'en soit sorti, il a subi une intervention chirurgicale pour réparer ses tendons endommagés[56].

Le Dragon de Komodo dans la culture

- Dans le 23e film de la saga James Bond, Skyfall de Sam Mendes, on peut apercevoir lors d'une scène, un dragon de Komodo s'en prendre violemment à un homme tombé dans son enclos et le traîner jusqu'à sa tanière pour le dévorer.

- Dans le manga BTOOOM! de Junya Inoue (ainsi que dans son adaptation en série animée), le groupe dont fait partie le héros est attaqué de nuit par une meute de Varans particulièrement hostile. Essentiellement parce qu'ils occupent le territoire des sauriens, ainsi que leur accès à un proche point d'eau.

- Dans le jeu vidéo Far Cry 3, les îles sur lesquelles évolue le personnage sont peuplées de varans de Komodo qui peuvent l'attaquer.

- Dans l'album des aventures de Tintin Vol 714 pour Sydney, Tintin et le Capitaine Haddock font la rencontre d'un dragon de Komodo.

- Le film d'horreur australo-américain Komodo (film) sorti en 1999 met en scène des dragons de Komodo mangeurs d'hommes.

- Dans le manga Beastars de Paru Itagaki, un proche du personnage principal est un dragon de Komodo anthropomorphisé.

Notes et références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Komodo dragon » (voir la liste des auteurs).

- (fr+en) Référence ITIS : « Varanus Komodoensis », Ouwens, 1912.

- (en) Claudio Ciofi, « The Komodo Dragon », Scientific American, (lire en ligne).

- (en) Chris Mattison, Lizards of the World (Of the World Series), Blandford, , 224 p., p. 16, 57, 99, 175.

- (en) Gary P.Burness, Jared Diamond et Timothy Flannery, « Dinosaurs, dragons, and dwarfs: The evolution of maximal body size », PNAS, vol. 98, no 25, (lire en ligne).

- (en) Tim Halliday et Kraig Alder, Firefly Encyclopedia of Reptiles and Amphibians, Firefly Books, , 240 p. (ISBN 1-55297-613-0), p. 112, 113, 144, 147, 168, 169.

- (en) Phillip C. Watts, Kevin R. Buley, Stephanie Sanderson, Wayne Boardman, Claudio Ciofi et Richard Gibson, « Parthenogenesis in Komodo dragons », Nature, no 444, , p. 1021-1022 (DOI 10.1038/4441021a, lire en ligne).

- (en) Don E. Wilson et David Burnie, Animal : The Definitive Visual Guide to the World's Wildlife, DK ADULT, , 624 p. (ISBN 0-7894-7764-5), p. 417, 420.

- (en) « Komodo Dragon, Varanus komodoensis Physical Characteristics », San Diego Zoo Global Zoo, .

- « Le dragon de Komodo », sur vie-animale.com (consulté le ).

- (en) Kathy Darling et Tara Darling, Komodo Dragon : On Location (Darling, Kathy. on Location.), HarperCollins, , 40 p. (ISBN 0-688-13777-6).

- (en) Incito Tour, « The Komodo Dragon », sur incitoprima.com (consulté le ).

- (en) Alona Linatoc, ARCBC Research Branch, « Komodo Dragon(Varanus komodoensis) », sur arcbc.org.ph (consulté le ).

- (en) David P. Badger et John Netherton, Lizards : a natural history of some uncommon creatures, extraordinary chameleons, iguanas, geckos, and more, Voyageur Press, , 160 p. (ISBN 978-0-89658-520-1), p. 32, 52, 78, 81, 84, 140-145 et 151.

- (en) Smithsonian National Zoological Park, « Komodo Dragon Fact Sheet », sur nationalzoo.si.edu (consulté le ).

- (en) Encyclopedia of Reptiles and Amphibians, Second Edition, San Diego, Harold G. Cogger, Richard G. Zweifel, Academic Press, , 240 p. (ISBN 0-12-178560-2), p. 132 et 157-8.

- (en) Eric R. Pianka et Laurie J. Vitt, Lizards : Windows to the Evolution of Diversity (Organisms and Environments), Berkeley, University of California Press, , 346 p. (ISBN 0-520-23401-4, lire en ligne), p. 244.

- (en) Life in Cold Blood, de BBC Video, BBC Worldwide, 5 août 2008, DVD [présentation en ligne].

- (en) Brian Grieg Fry, et al., « A central role for venom in predation by Varanus komodoensis (Komodo Dragon) and the extinct giant Varanus (Megalania) priscus », PNAS, vol. 106, no 22, (DOI 10.1073/pnas.0810883106, lire en ligne).

- (en) « Ten fierce facts about Komodo dragons », WWF Travel, (lire en ligne).

- (en) John Vidal, « The terrifying truth about Komodo dragons », The Guardian, (lire en ligne).

- (en) Jared m. Diamond, « Did Komodo dragons evolve to eat pygmy elephants? », Nature, no 326, , p. 832 (DOI 10.1038/326832a0, lire en ligne).

- (en) JM Montgomery, D Gillespie, P Sastrawan, TM Fredeking et GL Stewart, « Aerobic salivary bacteria in wild and captive Komodo dragons », Journal of Wildlife diseases, vol. 38, no 3, , p. 545-551 (lire en ligne).

- La bouche du dragon de Komodo n’est pas un nid à bactéries mortelles.

- .

- .

- (en) Brian Grieg Fry, et al., « Early evolution of the venom system in lizards and snakes », Nature, no 439, , p. 584-588 (DOI 10.1038/nature04328, lire en ligne).

- (en) Brian Grieg Fry, « Komodo Dragons », sur venomdoc.com, (consulté le ).

- (en) Tim S. Jessop, Joanna Sumner, Heru Rudiharto, Deni Purwandana, M. Jeri Imansyah et John A. Philips, « Distribution, use and selection of nest type by Komodo Dragons », Sciencedirect, vol. 117, , p. 463-470 (lire en ligne).

- (en) Alex Morales, « Komodo Dragons, World's Largest Lizards, Have Virgin Births », Bloomberg News, .

- (en) « Virgin births' for giant lizards », BBC News, (lire en ligne).

- (en) Philip Yam, « Strange but True: Komodo Dragons Show that « Virgin Births » Are Possible », Scientific American, (lire en ligne).

- (en) « Komodo dragons hatch with no male involved », MSNBC.com, (lire en ligne).

- (en) Zoo Barcelona, « Conservation project for the Komodo dragon (Varanus komodoensis) in the Wae Wuul Reserve on Flores Island », sur zoobarcelona.cat, (consulté le ).

- « Indonésie : le dragon Komodo, une espace rare menacée par l'homme et le dérèglement climatique », sur Franceinfo, .

- Damien Glez, « Faune (politique) en voie d’extinction », SlateAfrica, (lire en ligne).

- Loïc Mangin, « Un dragon de Komodo... peu commode », Pour la Science, (lire en ligne).

- (en) Alastair Fothergill, « Should we really be scared of the Komodo dragon? », Mailonline, (lire en ligne).

- (en) « Varanus komodoensis », Andust, (lire en ligne).

- (en) American Museum of Natural History, « Komodo Dragons », sur amnh.org, (consulté le ).

- (en) Mark Cheater, « Chasing the Magic Dragon », sur nwf.org, (consulté le ).

- (en) Bijal P. Trivedi, « Trapping Komodo Dragons for Conservation », National Geographic Today, (lire en ligne).

- (en) Référence UICN : espèce "Varanus Komodoensis" Ouwens,1912.

- (en) The American Museum of Natural History, « Ora (Komodo Island Monitor or Komodo Dragon) », American Museum of Natural History, .

- (en) Komodo National Park, « Komodo National Park », sur komodonationalpark.org, (consulté le ).

- (en) CITES, « Annexe Varanus Komodoensis », sur cites.org, (consulté le ).

- « Dragons du Komodo, requins, raies... La «liste rouge» des espèces menacées d'extinction mise à jour », sur lefigaro.fr, (consulté le ).

- (en) Tim F. Flannery, The Future Eaters : An Ecological History of the Australasian Lands and People, Grove/Atlantic, Inc., , 423 p. (ISBN 0-8021-3943-4, lire en ligne), p. 384-385.

- (en) Associated Press, « Komodo dragon kills boy, 8, in Indonesia », MSNBC, (consulté le ).

- (en) Yaroslav Trofimov, « When Good Lizards Go Bad: Komodo Dragons Take Violent Turn », The Wall Street Journal, (lire en ligne).

- (en) Joan Beauchamp Procter, On a living Komodo dragon Varanus komodoensis Ouwens, Proceedings of the Zoological Society of London, , p. 1017-1019.

- (de) G. G. Lederer, « Erkennen wechselwarme Tiere ihren Pfleger? », Wochenschr. Aqua.-Terrarienkunde, vol. 28, , p. 636-638.

- (en) J. Murphy et T. Walsh, « Dragons and Humans », Herpetological Review, vol. 37, , p. 269-275.

- (en) « Reptiles: Such jokers, those Komodo dragons », Science News, vol. 162, , p. 78 (lire en ligne).

- (en) Jess Cagle, « Transcript: Sharon Stone vs. the Komodo Dragon », Time Entertainment, (lire en ligne).

- (en) Phillip T. Robinson, Life at the Zoo : Behind the Scenes with the Animal Doctors, Columbia University Press, , 320 p. (ISBN 0-231-13248-4).

- (en) Angelica Pence, « Editor stable after attack by Komodo dragon / Surgeons reattach foot tendons of Chronicle's Bronstein in L.A. », San Francisco Chronicle, (lire en ligne).

Voir aussi

Bibliographie

- (en) P.A Ouwens, « On a large Varanus species from the island of Komodo », Bulletin du Jardin Botanique de Buitenzorg,

- (en) Walter Auffenberg, The Behavioral Ecology of the Komodo Monitor, University Press of Florida, , 406 p. (ISBN 0-8130-0621-X)

- (en) Fatimah Tobing Rony, The Third Eye : Race, Cinema, and Ethnographic Spectacle, Duke University Press Books, , 320 p. (ISBN 0-8223-1840-7, lire en ligne)

- (en) James Murphy et Claudio Ciofi, Komodo Dragons : Biology and Conservation (Zoo and Aquarium Biology and Conservation Series), Smithsonian Books, , 324 p. (ISBN 1-58834-073-2)

- (en) Alison Ballance et Morris Rod, South Sea Islands : A Natural History, Firefly Books Ltd, , 160 p. (ISBN 1-55297-609-2)

- Benoît Grison, « À la poursuite du dragon de Komodo », Pour la science, no 506, , p. 72-78

Références taxinomiques

- (en) Référence Reptarium Reptile Database : Varanus komodoensis OUWENS, 1912 (consulté le )

- (fr+en) Référence ITIS : Varanus komodoensis Ouwens, 1912 (consulté le )

- (en) Référence CITES : espèce Varanus komodoensis Ouwens, 1912 (+ répartition sur Species+) (consulté le )

- (fr) Référence CITES : taxon Varanus komodoensis (sur le site du ministère français de l'Écologie) (consulté le )

- (en) Référence NCBI : Varanus komodoensis (taxons inclus) (consulté le )

- (en) Référence uBio : site déclaré ici indisponible le 7 avril 2023

- (en) Référence UICN : espèce Varanus komodoensis Ouwens, 1912 (consulté le )

- (en) Référence BioLib : Varanus komodoensis Ouwens, 1912 (consulté le )

Liens externes

- Ressources relatives au vivant :

- Global Biodiversity Information Facility

- (en) Animal Diversity Web

- (en) ARKive

- (cs + en) BioLib

- (en) Environmental Conservation Online System

- (en) EPPO Global Database

- (mul + en) iNaturalist

- (en) Interim Register of Marine and Nonmarine Genera

- (en) The Reptile Database

- (en) Species+

- (en) Système d'information taxonomique intégré

- (en) Union internationale pour la conservation de la nature

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- (en) Référence Animal Diversity Web : Varanus komodoensis (consulté le )

- (en) Référence Fonds documentaire ARKive : Varanus komodoensis (consulté le )

- (en) Référence Fonds documentaire ARKive : Varanus komodoensis (consulté le )

- (en) Référence Catalogue of Life : Varanus komodoensis Ouwens, 1912 (consulté le )

- (en) Référence Wild Herps : photographies de Varanus komodoensis (consulté le )

- Référence Bernard Heuvelmans : Sur la piste des bêtes ignorées, 1955