Domaine géorgien de Leuville-sur-Orge

Le domaine géorgien de Leuville-sur-Orge (en géorgien ლევილის მამული) (Essonne, Île-de-France), également désigné comme château de Leuville, est un musée et une propriété de l’État géorgien en France, situés dans la commune de Leuville-sur-Orge, dans le département de l'Essonne en région Île-de-France. Il est connu pour avoir été acheté le par deux représentants de la République démocratique de Géorgie en exil, après avoir appartenu à des propriétaires français depuis le XIVe siècle[1]. Après un période d'incertitude, la Géorgie est de nouveau propriétaire du château depuis 2016, avec le projet d’y établir un musée et un centre culturel.

Propriété française

Histoire

En 1367, Jean de Brétigny cite le château de Leuville dans L’Aveu et le dénombrement des biens lui appartenant.

En 1456, M. Rigault, Seigneur de Fontaine, et sa femme, Marguerite de Brétigny, dame de Fontaine, en prennent possession. En 1466, Jacques Olivier en devient propriétaire.

En 1592, les troupes royales s'en emparent. En 1650, la terre est élevée en marquisat et appartient tour à tour à Louis du Bois, Charles Léonard de Baylenx, au Maréchal de Mouchy, duc de Noailles, et à son épouse Anne Claude Louise d'Arpajon.

En 1751, ces derniers vendent les objets mobiliers du château, ainsi que les coupes de bois des quatre rangées d’ormes existant sur le chemin qui conduit au lieu-dit Jubilé : le surplus est transporté dans les diverses propriétés des Noailles et le château est démoli. Le pavillon de chasse et la maison du régisseur (à l'entrée principale à gauche) subsistent. À partir de 1764, le domaine appartient d'abord au citoyen Delavergne, ensuite à l'intendant Faucon, puis successivement à MM. Tornier, Cloche et Colombel[1].

Accessibilité

La commune de Leuville-sur-Orge, située dans le canton d’Arpajon, appartient de 1790 à 1968 au département de Seine-et-Oise, puis à celui de l’Essonne. Elle longe la route de Paris à Orléans. De 1893 à 1937, le village est desservi par un chemin de fer à voie étroite, l’Arpajonnais, reliant Paris à Arpajon et construit pour l’approvisionnement des Halles centrales[2]. Après la fermeture de ce moyen de transport, l’accessibilité devient plus délicate ; les gares ferroviaires de la ligne d'Orléans (Brétigny-sur-Orge et La Bretonnière-La Norville) sont situées à plus de 5 kilomètres ; la diffusion des véhicules automobiles est encore restreinte et les services d'autocars aléatoires. Après la Libération, les services d'autocars Phocéens (repris par les bus Daniel Meyer en 1986) se mettent en place. La lente transformation du village rural en commune résidentielle[Note 1] - [3] conduit localement à l'augmentation notable du nombre d'automobiles : elles deviennent le moyen d’accès le plus utilisé. Un service de bus est mis en place dans les années 1990 reliant la commune à la gare du RER C de Brétigny-sur-Orge : il fonctionne six jours sur sept.

Propriété d'exilés géorgiens

À la suite de l’invasion du territoire de la Géorgie par les armées de la Russie soviétique en février et mars 1921, le Parlement géorgien mandate le gouvernement pour la reconquête du pays à partir de l’étranger. La classe politique séjourne d'abord en Turquie, puis se réfugie en France : l'acquisition d'un lieu de rassemblement est décidée. Le choix de la commune de Leuville-sur-Orge est effectué selon plusieurs critères, coût, accessibilité et discrétion des lieux. La résidence — pavillon de chasse qui sera surnommé Château des Géorgiens —, est située au centre du village, mais entourée de 5 hectares de terres et délimitée par des hauts murs de pierre.

1922 à 1959

Bien qu'acheté avec les fonds publics de l'État géorgien, le domaine est d’abord juridiquement la propriété de deux personnes privées, Nicolas Djakéli[Note 2] et Bénia Tchkhikvichvili[Note 3] - [4]. Cette forme — recommandée par l'avocat français chargé de la transaction — est retenue afin de prévenir toute tentative des autorités soviétiques de récupérer le domaine au titre de la succession d'État. Le départ clandestin de Bénia Tchkhikvichvili en Géorgie pour participer à l’insurrection nationale d’août 1924, son arrestation et sa mort, impliquent une autre solution de propriété pour le domaine.

Le , une Société civile immobilière est constituée : ses parts sont détenues par des représentants de la majorité gouvernementale sociale-démocrate, (Evguéni Guéguétchkori, Noé Jordania , Konstantiné Kandélaki, Noé Ramichvili et Akaki Tchenkéli) et par ceux de l'opposition sociale-fédérale (Samson Pirtskhalava) et nationale-démocrate (Ekvtimé Takhaïchvili). Le , elle fait l’acquisition du domaine et édicte un testament moral, le retour du domaine à la Géorgie lorsque le pays aura retrouvé son indépendance. Une association, distincte de la SCI, réunissant les résidents permanents du domaine, Le Foyer géorgien, est chargée de la gestion au quotidien du parc et des bâtiments[5].

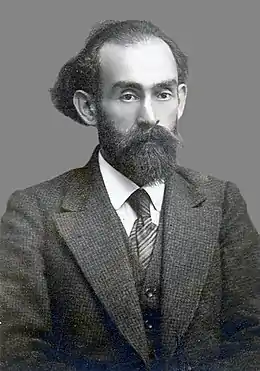

Evguéni Guéguétchkori (1881-1954)

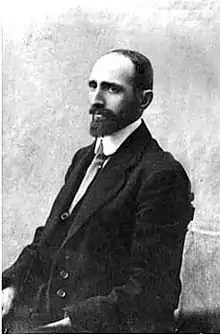

Evguéni Guéguétchkori (1881-1954) Noé Jordania (1868-1953)

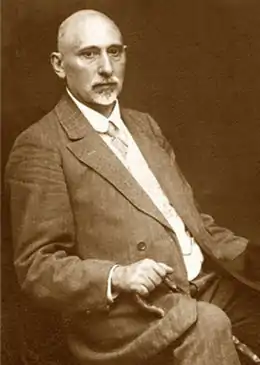

Noé Jordania (1868-1953) Noé Ramichvili (1881-1930)

Noé Ramichvili (1881-1930) Ekvtimé Takhaichvili (1863-1953)

Ekvtimé Takhaichvili (1863-1953)

Vie quotidienne

Selon le journal de Tamara Kakhéladzé, future épouse Takhaichvili :

« Les premiers arrivants furent Bénia Tchkhikvichvili[6], Valiko Djouréli[7], et Constantiné Sabartharachvili ; ils ont acheté des meubles pour pouvoir vivre. Durant le même été, ma mère et moi, nous nous sommes installées au château avec la famille de mon oncle Noé Ramichvili[8]. Puis sont venus Carlo Tcheidze[9] avec sa femme Alexandra et sa fille Véronique, Ekvtimé Takhaïchvili[10] avec sa femme Nino et le fils de Noé Khomériki[11], Victor (surnommé Vitia). »

Les témoignages recueillis par Eka Khamkhadzé en 2004 permettent de dresser la vie quotidienne au sein du domaine géorgien. La maison du régisseur est transformée en ferme : Namo (1891-1988) et Valodia Gogouadzé (1881-1954, ancien responsable de trains blindés de la Garde populaire) vivent de l'élevage de vaches laitières et de la fabrication de fromage géorgien : les visiteurs parisiens en raffolent et les commandes sont passées à l'avance. Le travail des terres est ordonnancé par Guiorgui Eradzé (1882-1971, ancien cheminot et ancien ministre du travail) ; il distribue les parcelles aux résidents permanents ; il assure la discipline et l'ordre ; il veille en particulier sur les Parisiens venus le dimanche et enclins à butiner les récoltes ; des cultures géorgiennes prennent naissance comme le maïs destiné à la consommation humaine, les légumes conservables en saumure (choux, tomates, cornichons, etc.), les haricots rouges ou la coriandre. Des noyers sont plantés afin de permettre la préparation de sauces aux noix ; des volailles et des lapins sont élevés, des porcs également. Après la Seconde Guerre mondiale la culture des cornichons s'intensifie, gagne les champs de la commune de Leuville-sur-Orge et de ceux de Saint-Germain-lès-Arpajon ; un ramassage tri-hebdomadaire par camion est organisé avec Gricha Ouratadzé (1880-1959, ancien secrétaire d'État aux affaires étrangères) comme chef de bord et comptable, à destination d'une usine de transformation en malossol à Alfortville. Une dépendance avait été aménagée en atelier à la fin des années 1920 : après David Khéladzé (1887-1957), Isidore Karséladzé (1888-1971, typographe formé à Tiflis) y dispose des seuls jeux de caractères de l'alphabet géorgien — en plomb — existant à l'étranger ; il assemble par composition typographique les pages des revues et des livres à l'aide de cadres pré-dimensionnés ; il les porte ensuite à l'imprimerie de Leuville-sur-Orge jusqu'à sa fermeture, puis à celle d'Arpajon, pour impression papier. La plus grande pièce du rez-de-chaussée, dénommée Grand salon, est décorée des portraits de notables et d'une copie de la Constitution de la République démocratique de Géorgie. Le vendredi matin, les résidents permanents — accompagnés des Parisiens en période de vacances — se rendent à pied, ou à bicyclette, au marché d'Arpajon, saluant au passage les familles géorgiennes installées le long des trois kilomètres de route. L'administration du domaine ne s'effectue pas sans difficultés, financières en premier lieu, mais aussi relationnelles, inhérentes à toute vie en communauté, de surcroît en exil[12].

Au printemps 1940, une unité militaire française réquisitionne brièvement le parc ; parmi l’encadrement se trouve un jeune officier, Claude Legrand qui deviendra l’acteur Claude Dauphin. Quelques mois plus tard l’armée allemande entrepose temporairement du matériel. Les bombardements alliés du printemps 1944, préalables à la Libération de la France, touchent la gare de Brétigny-sur-Orge, mais épargnent le domaine géorgien[13].

Population

La commune de Leuville-sur-Orge comptabilise officiellement une trentaine de réfugiés géorgiens en résidence permanente (31 en 1926, 27 en 1931 et 20 en 1936) ; après le suicide de Carlo Tchéidzé en 1926 à Leuville-sur-Orge et l'assassinat de Noé Ramichvili en 1930 à Paris, tous deux sociaux-démocrates, Ekvtime Takaichvili (national-démocrate) et Samson Pirtskhalava (social-fédéraliste) — retournés en Géorgie, en 1945 et 1948 — sont les derniers chefs politiques historiques à avoir eu pour résidence principale le domaine géorgien ; les autres notables, généralement sociaux-démocrates, ont élu domicile à Paris et disposent dans le domaine géorgien de chambres qu'ils utilisent les fins de semaine ou durant les vacances[14].

Lieu de rassemblement

Plusieurs personnalités — comme le générél Guiorgui Kvinitadzé, commandant en chef de l'armée nationale géorgienne, de 1918 à 1921 —, en désaccord avec les positions du gouvernement en exil, refusent de se rendre à Leuville-sur-Orge. Le clivage s'accentue durant les années 1930 avec l'envoi d'émissaires secrets sur le territoire soviétique, différents selon l'appartenance au groupe Prométhée (soutenu par la Pologne) ou au groupe Caucase (soutenu par le Japon), ainsi que durant les années 1940 avec l'engagement d'émigrés géorgiens dans la Seconde Guerre mondiale et les accusations réciproques d'ententes tacites avec le régime national-socialiste ou avec le régime soviétique[15]. Les dissensions inhérentes à la classe politique géorgienne en exil, parfois même à l'intérieur d'un même parti, empêchent le domaine d'apparaître comme un lieu de rassemblement.

1959 à 1991

Selon le droit français, les parts de la SCI Le Château de Leuville sont transmises aux descendants des propriétaires initiaux (les cinq représentants du parti social-démocrate géorgien, Evguéni Guéguétchkori, Noé Jordania, Konstantiné Kandélaki, Noé Ramichvili et Akaki Tchenkéli, étant décédés en France) ou à leurs mandataires (Ekvtimé Takhaïchvili et Samson Pirtskhalava étant morts en Géorgie).

Population

Le domaine devient progressivement un lieu de villégiature (fins de semaine ou vacances) pour les dépositaires de parts de la SCI. Par ailleurs certains réfugiés d'origine géorgienne obtiennent des logements pour leur retraite. Les deux populations regroupent des personnes nées sur le territoire géorgien — arrivées en France durant les années 1920 avec la première émigration politique, ou durant les années 1940 après leur mobilisation par l'Armée rouge et leur passage en Europe centrale, ou dans les années 1990 après la guerre civile géorgienne — ou nées sur le territoire français — issues de l'émigration ou mariées à des conjoints géorgiens —. L'effectif des résidents permanents ne dépasse pas la vingtaine.

Lieu de rassemblement

Le domaine, qui a perdu sa valeur symbolique de lieu de rassemblement de toutes les tendances politiques de l'émigration géorgienne en France, la retrouve toutefois une fois par an lors de la commémoration de l'insurrection nationale d'[16] perpétuée par l'Association géorgienne en France. Les locaux sont parfois aussi utilisés pour des réunions familiales (mariages, baptêmes, cérémonies post-mortuaires dites kélékhi).

1991 à 2011

Dès la restauration de l’indépendance de la Géorgie, la question du retour du domaine à l’État géorgien se pose. Le président Edouard Chevardnadze le visite en 1998 et décide la constitution d’une commission sur le sujet, sans résultat.

Au début des années 2000, la commune de Leuville-sur-Orge, dans le cadre de la Communauté d’agglomération du Val d’Orge, dispose d’un budget de deux millions d’euros pour construire une médiathèque[17], l’idée du domaine géorgien est un temps évoquée, sans suite.

Après la visite, le , du président de la République de Géorgie, Mikheïl Saakachvili, une nouvelle impulsion semble être donnée : le ministère géorgien des Affaires étrangères et la Société civile immobilière échangent des courriers (, et )[18], sans résultat une nouvelle fois.

Président Edouard Chevardnadze (1998)

Président Edouard Chevardnadze (1998) Président Mikheil Saakachvili (2004)

Président Mikheil Saakachvili (2004).jpg.webp) Président Guiorgui Margvelachvili (2016)

Président Guiorgui Margvelachvili (2016)

Population

L'effectif des populations permanentes et vacancières diminue année après année, même si parfois quelques personnes viennent résider pour un temps limité dans le domaine.

Lieu de rassemblement

Le parc et le Grand salon sont utilisés institutionnellement par plusieurs associations géorgiennes, la Paroisse orthodoxe géorgienne Sainte-Nino de Paris pour la cérémonie religieuse du et l'Association géorgienne en France pour la commémoration de l'insurrection nationale d', ou françaises, la Paroisse catholique Saint-Jean-Baptiste de Leuville-sur-Orge pour la Fête annuelle des cerises (avec en 2005 une messe en plein air célébrée par Mgr Michel Dubost, Évêque d'Évry) et la mairie de la commune dirigée par Daniel Esprin pour son Banquet républicain annuel. Les locaux continuent à être utilisés pour des réunions familiales. Une catégorie supplémentaire de visiteurs apparaît, celle des familles géorgiennes immigrées économiques en France et résidant en zone urbaine de proximité, venant pique-niquer le dimanche.

2011 à 2016

- Un projet pour le devenir du domaine est publié le par le président de l’Association géorgienne en France, mandaté par le président de Géorgie : il se propose de constituer un centre culturel piloté par des représentants de l’Association géorgienne en France, des dépositaires de parts de la société civile immobilière, de l’université de Tbilissi, des ministères géorgiens de la Culture et des Affaires étrangères, et de l’ambassade de Géorgie en France[19]. Il n’est pas suivi d’effet.

- Le , la société civile immobilière propriétaire et le ministère géorgien de la Diaspora signent un mémorandum de dévolution du domaine géorgien de Leuville-sur-Orge à la Géorgie[20] - [21]. Les autorités municipales sont présentes, en la personne de Claude Parmentier, adjoint au maire chargé de la culture[22].

- Le ministre géorgien de la Diaspora, interviewé sur la chaîne de télévision géorgienne Rustavi 2, le , en marge de la visite à Tbilissi du président français Nicolas Sarkozy, déclare « Il ne faut pas parler pour l'instant de cession définitive mais plutôt de la volonté politique de procéder à cette dévolution et pour cela, il y a trois parties en présence : le gouvernement géorgien, la diaspora de Leuville et enfin, le gouvernement français »[23].

- Trois années plus tard, le , l’ambassadeur de Géorgie en France déclare à son tour : « Une commission travaille sur cette question. Pour la partie géorgienne, y participent le ministre de la Diaspora, le vice-ministre de la Diaspora et le vice-ministre de la Culture. Les problématiques semblent complexes. En tout état de cause, il serait inexact de dire qu'elles sont réglées comme cela est parfois supposé »[24].

- Le , un nouveau ministre géorgien de la Diaspora se rend à Leuville-sur-Orge, à la rencontre des habitants du domaine[25].

- Le , le gouvernement géorgien annonce la décision d'allouer 107 milliers d'euros destinés à « l'étude de l'acte juridique de transfert de propriété à l'État géorgien, aux diagnostics obligatoires, ainsi qu'à l'avenir du centre historique et culturel franco-géorgien, au fonctionnement futur et à la détermination préliminaire des travaux »[26] - [27].

- Le , le Premier ministre géorgien, Irakli Garibachvili, déclare à la presse géorgienne : « Les pourparlers de transfert du domaine de Leuville à la Géorgie en sont à l’étape finale »[28].

- Le , l'ambassade de Géorgie en France publie un communiqué de la Commission paritaire de gestion chargée de la mise en œuvre du Mémorandum du , faisant un point d'étape après sa réunion du et confirmant en particulier que « le gouvernement géorgien a voté en septembre 2015 le premier budget permettant la réalisation des diagnostics obligatoires pour la transmission du domaine »[29].

- Le , un député géorgien, président de Commission parlementaire, fait état dans les médias géorgiens de difficultés dans le processus de transmission de propriété et de la visite en France de deux ministres géorgiens, les 19 et , avec rencontre du maire de la commune de Leuville-sur-Orge[30].

- Le , l'ambassade de Géorgie en France confirme sur sa page Facebook par un communiqué en langue géorgienne la tenue d'une réunion — le mardi 19 janvier — des dépositaires actuels des parts de la société civile immobilière, de deux ministres de Géorgie, de personnel de l'ambassade et de représentants des autorités municipales de Leuville-sur-Orge, dont l'objet a concerné l'état des diagnostics en cours et le projet du futur aménagement.

- Le , l'ambassadrice de Géorgie en France, interviewée par un média, précise que la transmission de propriété à l'État géorgien s'effectuera en 2016, si possible au premier semestre[31].

- Le , l'ambassade de Géorgie en France organise une réunion avec deux ministres géorgiens (Justice et Diaspora) et la société civile immobilière afin de finaliser le processus de transfert de propriété[32].

- Le , le président de Géorgie, Guiorgui Margvelachvili, se rend sur les lieux, en marge de sa visite officielle en France[33].

- Le , l'Association géorgienne en France lance une pétition demandant la nomination d'une commission indépendante, la participation au projet de l'ensemble de l'émigration politique géorgienne, la transparence des accords, la création d'une fondation et l'exclusion de tout avantage matériel pour les négociateurs[34].

- Le , le transfert de propriété à l'État géorgien est signé à Leuville-sur-Orge en présence des ministres géorgiens de la Diaspora et de la Justice, et du vice-ministre géorgien des Affaires étrangères[35] - [36]. Le maire de la commune, Éric Braive, est associé à la cérémonie. L'ambassade de Géorgie annonce peu après que la gestion quotidienne du domaine est confiée pour une année au Foyer géorgien, association regroupant les résidents[37].

Terres

Les terres situées à l'intérieur de l'enceinte murale — ainsi que celles situées à l'extérieur, en contrebas de la partie sud et qui accueilleront plus tard des constructions individuelles — sont cultivées jusque dans les années 1960 à des fins d'autosuffisance alimentaire et de constitution de revenus financiers ; les légumes et les fruits sont envoyées aux Halles centrales de Paris par le train l'Arpajonnais dans un premier temps ; leurs envois sont interrompus durant la Seconde Guerre mondiale ; ils reprennent après la Libération. Progressivement les cultures sont abandonnées, à l'exception de potagers d'agrément ; ils disparaissent à leur tour au début des années 2000. La prairie gagne ; des agriculteurs français du village assurent d'abord la tonte régulière de l'herbe ; le Foyer géorgien se dote ensuite de tracteurs et confie cette mission aux résidents.

Arbres

Selon le recensement effectué 2001[Note 4], à côté des espèces traditionnelles présentes en Île-de-France d'autres plus exotiques sont implantées comme des Tkémali (prunier dont les fruits permettent la préparation de sauce), Djondjoli (faux pistachiers dont les fleurs sont consommées en salade) , Zmartli (néflier), Chvindi (cornouiller), Touta (mûrier à papier), figuiers ou kiwis. Des vignes dites Odessa — proches du cépage américain Isabella —, communes sur les rives de la mer Noire, subsistent à plusieurs endroits du parc : l'origine des premières boutures est attribuée à Samson Pirtskhalava.

Lors de la tempête de 1999, les équipes municipales envoyées par le maire, Lucien Bourgeron, viennent en aide afin de dégager les arbres abattus — en particulier plusieurs tilleuls centenaires —.

Immobilier

Concernant le château, un système de pompage des eaux d'infiltration — accumulées dans les fondations du bâtiment principal — est mis en place. Le toit est rénové en 1970 grâce à un don suédois. Les installations d'arrivée et d'évacuation d'eau, les installations électriques, tant pour les différents logements que pour le Grand Salon et la cuisine aménagée latéralement, ne correspondent pas aux normes européennes. Les façades sud et nord présentent un aspect vétuste, en particulier les volets des fenêtres dont les lattes sont parfois brisées.

L'habitation destinée au régisseur, à gauche de l'entrée principale, est rénovée durant les années 1990. L'atelier de typographie — situé dans un corps de bâtiment extérieur au château, à son nord — est vidé de ses matériels dans les années 1980 ; le bâtiment symétrique est progressivement transformé en bibliothèque durant les années 1990 ; l'habitation individuelle située dans son alignement est occupée par un résident permanent jusque dans les années 2010. Les habitations individuelles apparues au cours du temps, cinq au sud-ouest et quatre au sud-est (dits l'Orangerie) du parc, se dégradent ; au début des années 2000, une investigation en termes d'alimentation d'eau révèle que les canalisations d'arrivée enfouies sous la terre sont l'objet de nombreuses fuites.

Propriété de l'État de Géorgie

Afin de rénover et de reconstruire les bâtiments sis sur les 5 hectares de terrain, le gouvernement géorgien prévoit un investissement de cinq millions d'euros sur la période de 2017 à 2026[Note 5].

- Le , le Comité de gestion du Centre franco-géorgien se réunit sous la présidence du vice-ministre géorgien des Affaires étrangères avec la participation d'une part de deux représentants des anciens dépositaires de titres de propriété, ainsi que d'autre part celle du président de l'Association géorgienne en France et d'un représentant de l'immigration récente[38].

- Le , la députée géorgienne Salomé Zourabichvili — qui connait bien le domaine géorgien et la commune de Leuville-sur-Orge — s'exprime dans les médias géorgiens et prend position contre un éventuel jumelage entre cette commune et la ville de Mtskhéta, avançant la différence de taille[39].

- Le , l'Ambassade de Géorgie en France confirme que les résidents secondaires (disposant de locaux pour les week-ends ou les vacances) ont libéré les lieux et que les résidents permanents (cinq au total) continuent à habiter dans le domaine. Par ailleurs, une société conseil est sélectionnée — sur la base d'un concours — afin d'assurer une mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage[40]. Des expertises techniques supplémentaires sont nécessaires avant le lancement d'un appel d'offres : les autorités de Tbilissi prendront la décision du choix d'un bureau d'architecte[41].

- Le , le corps d’une résidente — de nationalité française — est découvert au fond du puits d’évacuation des eaux pompées à partir des fondations de la bâtisse principale et provoque l’ouverture d’une instruction judiciaire par le parquet d’Évry : le , lors des cérémonies de célébration du centenaire de la naissance de la République démocratique de Géorgie une minute de silence est observée[42].

- Le , les représentants de l'ambassade de Géorgie en France ont les premières réunions opérationnelles de chantier avec les entreprises retenues, l'objectif étant de reloger à partir du les résidents permanents dans des locaux secondaires, situés à l'Est de la propriété, après réhabilitation ; les premiers travaux de désamiantage commencent à l'été 2019, retardant l'objectif initial.

- Le , Salomé Zourabichvili visite le domaine géorgien comme présidente de la République de Géorgie[43].

- Le , l'Association géorgienne en France, avec le support de l'ambassade de Géorgie en France, convie à célébrer la fête nationale géorgienne, au cours d'une journée ponctuée de manifestations artistiques (en particulier un concert du chœur de la Paroisse orthodoxe géorgienne Sainte-Tamar de Villeneuve-Saint-Georges), ouvrant un nouveau chapitre dans l'histoire du domaine et intronisant sa mission festive au profit de plusieurs centaines de Géorgiens arrivés en France au XXIe siècle[44].

- Le , la Paroisse orthodoxe géorgienne Sainte-Tamar de Villeneuve-Saint-Georges et l'association liée Tamarionni[45] — dont l'objet est la promotion de la culture géorgienne — organisent une Fête des vendanges communautaire, à l'image des fêtes équivalentes en Géorgie ; plusieurs centaines de Géorgiens de France y participent.

- Le , le représentant de l'ambassade de Géorgie en France et le recteur de la Paroisse orthodoxe géorgienne Sainte-Nino de Paris reçoivent l'évêque catholique d'Evry, Mgr Michel Pansard, tout comme son prédécesseur, Mgr Michel Dubost, l'avait été une décennie auparavant (La Paroisse catholique Saint-Jean-Baptiste de Leuville-sur-Orge organise traditionnellement sa fête annuelle — dite Fête des cerises — dans le parc du domaine géorgien).

- Le , veille du confinement, les entreprises françaises choisies pour rénover les habitations individuelles situées dans la partie Nord-Est du parc — destinées aux 3 derniers résidents permanents — suspendent les travaux et évacuent les matériaux déposés sur le chantier[46].

- Le , le vice-ministre des Affaires étrangères de Géorgie et le personnel de l'Ambassade visitent le chantier de rénovation des habitations individuelles ouvert par l'entreprise française ETMB, en présence des autorités municipales de la commune de Leuville-su-Orge[47].

Sources

- Travaux d’Annick Nanty (1943-2016), historienne locale, Association Histoire Nature Environnement Leuvillois[48], 1989 (91310 Leuville-sur-Orge)

- Travaux de Luc Méloua (1936-2010), historien local, Art et Histoire du Pays de Châtres[49], 2001 (91200 Arpajon)

- Travaux d’Eka Kakhamkhadze, « Les Géorgiens de Leuville-sur-Orge », 2002, Mairie de Leuville-sur-Orge

- Plaquette « Leuville-sur-Orge et la Géorgie : une Histoire commune », 2005, Mairie de Leuville-sur-Orge

- Redjeb Jordania : « Toutes mes Géorgies », Leuville, New-York, Tbilissi, 2015

- Archives départementale de l’Essonne[50]

- Site communautaire franco-géorgien Samchoblo[51]

- Archives du Comité de liaison pour la solidarité avec l'Europe de l'Est

- Ambassade de Géorgie en France

Notes et références

Notes

- À fin 2015, le revenu fiscal de référence moyen par foyer pour la commune de Leuville-sur-Orge est de 32 165 euros par an, alors qu'il est en moyenne de 22 761 euros dans les villes françaises

- Nicolas Djakéli (ancien responsable de la Sûreté à Erevan à l'époque tsariste, secrétaire d'État-Major militaire sur le front du Caucase durant la Première Guerre mondiale, puis adjoint au chef de la police spéciale de la République démocratique de Géorgie (selon les archives de l'Office des réfugiés géorgiens en France).

- Bénia Tchkhikvichvili (1918-1921, ancien président de la République autoproclamée de Gourie en 1905, déporté en Sibérie, puis maire de Tiflis, gouverneur du district de Batoumi et vice-ministre de l'Intérieur durant la République démocratique de Géorgie).

- Un recensement des essences d'arbre présentes dans le parc du domaine est effectué en octobre 2001 par Philippe Adnet dans le cadre d'une démarche régionale

- Les fonctions du ministère d'État à la Diaspora ayant été rattachée au ministère des Affaires étrangères le , ce dernier a repris le projet

Références

- AHNEL Annick Nanty :"Propriétaires connus du Château depuis son origine", consulté le

- (en) tramwayinfo.com – Paris-Arpajon

- JDN :"Impôts à Leuville-sur-Orge (91310)", 2015

- Colisée : Bénia Tchkhikvichvili (consulté le 17 mars 2015).

- Leuville-sur-Orge et la Géorgie, une histoire commune (consulté le 17 mars 2015).

- Ancien maire de Tiflis.

- Ancien commandant de la Garde populaire.

- Ancien président de gouvernement.

- Ancien président de parlement.

- Ancien vice-président de parlement.

- Ancien ministre.

- Mémoire d'Eka Khamkhadzé "Les Géorgiens de Leuville", 2004, consultable à la Médiathèque municipale de Leuville-sur-Orge

- 1944. L’Essonne, un territoire mis à l’épreuve des bombes

- Conseil général de l'Essonne : "Les Géorgiens de Leuville-sur-Orge", 2009

- Georges Mamoulia : "Les combats indépendantistes des caucasiens entre URSS et puissances occidentales. Le cas de la Géorgie (1921-1945)", Édition L'Harmattan, juillet 2009, Paris, (ISBN 978 2 296 09476 5), Chapitre III et IV.

- Ambassade de Géorgie en France, « Commémoration du 91e anniversaire de l'insurrection nationale 1924 », sur officiel, .

- Secotherm : Construction d'une médiathèque à Leuville-sur-Orge (consulté le 17 mars 2015).

- Mémorandum 3e partie : Rappel et commentaire (consulté le 17 mars 2015).

- Projet pour le devenir de Leuville (consulté le 17 mars 2015).

- Mémorandum 2e partie : « Mémorandum » (consulté le 17 mars 2015).

- « Un petit morceau de Géorgie à Leuville-sur-Orge » (consulté le 17 mars 2015).

- Colisée : « Discours de l'adjoint au maire de Leuville-sur-Orge (consulté le 17 mars 2015).

- Mémorandum 1re partie : « Interview » (consulté le 17 mars 2015).

- Ambassade de Géorgie : « Question 7 : Domaine géorgien de Leuville-sur-Orge » (consulté le 17 mars 2015).

- (en) Site officiel du ministère d'État (publié le 21 mars 2015).

- (ka) საფრანგეთში საქართველოს საელჩოს კომუნიკე (publié le 8 septembre 2015)

- Ambassade de Géorgie en France: Château de Leuville, allocation budgétaire (publié le 8 septembre 2015

- (ka) Timer.Georgia : ირაკლი ღარიბაშვილი: « ლევილის მამულის საქართველოსთვის გადმოცემასთან დაკავშირებული მოლაპარაკებები ბოლო ეტაპზეა » (publié le ).

- Leuville : Communiqué de la Commission paritaire de gestion (publié le 4 décembre 2015).

- (ka) Interpressnews : თემურ ჭკუასელი - ლევილის მამულის გადმოცემაზე მოლაპარაკების პროცესი რთულად მიდის (publié le 15 janvier 2016).

- (ka) Reportori : რა პროექტები იგეგმება ლევილის მამულში და რა ეტაპზეა საქართველოსთვის მამულის გადმოცემის პროცედურა (publié le 23 janvier 2016).

- (ka) სხდომა ლევილის მამულის გადმოცემის საკითხზე (publié le 10 avril 2016).

- « Le président géorgien en pèlerinage à Leuville-sur-Orge », sur Le Parisien, .

- Association géorgienne en France : « Un nouveau projet pour l'avenir, sans oubli du passé. Défendons le domaine de Leuville ! » (publié le 15 septembre 2016).

- Le Parisien : « La Géorgie acquiert le château de Leuville, berceau de son gouvernement » (publié le 2 octobre 2016)

- « L’incroyable histoire du château géorgien », sur Les Échos,

- Ambassade de Géorgie en France : « Signature du transfert du Domaine de Leuville à la Géorgie » (publié le 26 septembre 2016)

- Ambassade de Géorgie en France : « Visite de M.Gonadze à Leuville » (publié le 1er février 2017)

- (ka) Tabula : "ზურაბიშვილი: მცხეთა ლევილთან არ უნდა დაძმობილდეს - მიყრუებული სოფელია პარიზთან", 22 mai 2017.

- Scoping, société d'ingénierie et de conseil en bâtiment, consulté le

- (ka) Ministère géorgien des Affaires étrangères : "პარიზში ლევილის მამულის მოწყობისა და განვითარებასთან დაკავშირებით შეხვედრა გაიმართა", 31 janvier 2018.

- Nolwenn Cosson, Florian Garcia et Florian Loisy, « Essonne : le corps d’une femme retrouvé au fond d’un puits à Leuville », sur Le Parisien, .

- (ka) « ზურაბიშვილი: ბავშვობაში ვერ ვიფიქრებდი, რომ ლევილში დავბრუნდებოდი როგორც პრეზიდენტი », sur Tabula, .

- « l'Ambassade de Géorgie en France et l'Association géorgienne en France vous invitent à célébrer la fête nationale de la Géorgie le 26 mai 2019 au domaine géorgien de Leuville-sur-Orge », sur Samchoblo, .

- « Tamarionni », sur Gralon, .

- Source : résident du domaine géorgien

- (en) « 2020 წლის 20-21 ოქტომბერს », sur Ministère des Affaires étrangères de la Géorgie, .

- Association Histoire Nature Environnement Leuvillois, 1989

- Association Art et Histoire du Pays de Châtres, 2001.

- Archives départementales de l’Essonne

- Site communautaire franco-géorgien Samchoblo