Croyances religieuses d'Adolf Hitler

Les croyances religieuses d'Adolf Hitler ont fait l'objet de débats[1] - [2] - [3] - [4] - [5], et le large consensus des historiens, dont ses principaux biographes, le considère comme déiste, antichrétien et anticlérical. Malgré une mère catholique pratiquante et un baptême et une confirmation catholiques, Hitler rejette les principes du christianisme. Il croit personnellement en un Dieu actif qu'il désigne principalement sous le nom de Providence.

Hitler démontre dans de nombreuses remarques privées à ses confidents (décrites dans les carnets de Joseph Goebbels, les mémoires d'Albert Speer et les transcriptions de ses conversations privées par Martin Bormann dans Libres propos) des convictions irréligieuses : il ridiculise la doctrine chrétienne, qu’il décrit comme une superstition nuisible, absurde, contraire au progrès scientifique et socialement destructrice.

Selon Percy Ernst Schramm, Hitler estime Jésus pour sa grandeur humaine, ses valeurs et en tant que figure allégorique du juste trahi, bien qu’il ne tienne aucune place dans ses idées. Il fait de Jésus le précurseur de la figure du « combattant aryen » qui lutte contre « le pouvoir et les prétentions des pharisiens corrompus » et le « matérialisme juif ».

Il est admis par la grande majorité des historiens que malgré ses convictions personnelles sceptiques à l'égard de l'Église, Hitler « reconnaît librement les besoins religieux des masses » et comprend qu'il ne peut être élu et préserver son pouvoir que s'il s'ajuste aux croyances chrétiennes de l'immense majorité des Allemands. Il déclare à ses confidents qu'il hésite à lancer des attaques publiques contre la religion. Selon lui, le rejet ou l'acceptation de l'Église n'est pas une question de principe mais une démarche politique pragmatique. Dans ses journaux intimes, Goebbels écrit en que bien qu'Hitler soit « un farouche adversaire » du Vatican et du christianisme, il lui a déconseillé de quitter l’Église pour des raisons tactiques.

Ainsi, au cours de sa campagne politique, Hitler fait parfois des déclarations en faveur de la religion, s’élevant ainsi contre l’athéisme, qu'il associe au communisme et au « matérialisme juif ». Il déclare notamment un discours de 1933[6] que l'athéisme a été « éliminé ». Ses premiers discours politiques montrent « une appréciation sincère du christianisme comme système de valeurs à défendre ».

Après son arrivée au pouvoir en Allemagne en janvier 1933, il entreprend des efforts acharnés pour réduire l'influence et l'indépendance du christianisme dans le pays. En 1933, il interdit tous les groupes athées et libre-penseurs, dont la Ligue allemande des libres-penseurs.

Hitler nomme à des postes-clés des militants anti-chrétiens comme Goebbels, Bormann, Himmler, Rosenberg et Heydrich, qui dominent le gouvernement à partir du milieu des années 1930. Il les autorise ou les encourage à perpétrer les persécutions nazies envers les églises catholiques, malgré la signature le du concordat du Reich avec le Vatican. Le régime a néanmoins été moins radical envers la communauté protestante allemande, proposant à ses membres de se réunir sous une Église protestante unifiée du Reich (projet qui n’aboutira jamais). La plupart de la minorité juive d'Allemagne est envoyée dans les camps de concentration sur la base de l'idéologie raciale nazie. Les Témoins de Jéhovah sont durement persécutés pour avoir refusé le service militaire et l'allégeance au nazisme.

Hitler déclare qu'il prévoit un effondrement du christianisme à la suite des progrès scientifiques, et que le nazisme et la religion ne peuvent pas coexister à long terme. Bien qu'il ait été disposé à retarder des conflits pour des raisons politiques, il a finalement voulu la destruction du christianisme en Allemagne, ou au moins sa déformation et son assujettissement à une perspective purement nazie.

Hitler et le Parti nazi promeuvent le « christianisme positif », qui rejette la plupart des doctrines chrétiennes traditionnelles telles que la divinité de Jésus ou la présence d’éléments juifs dans l’Ancien Testament.

Avis des historiens

Alan Bullock

Alan Bullock[7] - [8] - [9] - [10] - [11] - [12], expert de Hitler, a écrit d'importantes biographies du dictateur dans les années 1950 et 1960. Pour lui, Hitler a été élevé dans la religion catholique, et bien qu'impressionné par ses rites, a fini par devenir hostile au catholicisme à l'âge adulte. Bullock considère Hitler comme rationaliste et matérialiste, sans aucun sentiment pour le côté spirituel ou émotif de l'existence humaine. Il écrit également que Hitler ne croyait ni « en Dieu ni en la conscience » mais trouvait à la fois « justification et absolution » dans une vue de lui-même qui faisait écho à Hegel, selon lequel les héros, les agents par lesquels se réalise la « Volonté de l'Esprit du Monde » et le plan de la Providence, étaient au-dessus de la moralité conventionnelle. Après ses premiers succès militaires, Hitler « s'abandonnait entièrement à la mégalomanie » et au « péché d'hybris », orgueil démesuré, prouvant qu’il se considérait comme plus qu’un simple être humain. Une fois la guerre terminée, écrit Bullock, Hitler voulait déraciner et détruire l'influence des Églises, bien que jusque-là il restât circonspect pour des raisons politiques :

« Aux yeux de Hitler, le christianisme n'était une religion que pour les esclaves; il détestait son éthique en particulier. Son enseignement, déclara-t-il, était une rébellion contre la loi naturelle de la sélection par la lutte et la survie du plus apte. »

— Hitler ou les mécanismes de la tyrannie, Alan Bullock

Ian Kershaw

Au début des années 2000, Ian Kershaw, expert de Hitler, remarqua que de nouvelles sources avaient été découvertes dans les études hitlériennes et que d'anciennes sources étaient remises en question. La redécouverte des journaux de Goebbels en particulier a apporté un éclairage nouveau sur les pensées intérieures de Hitler. Kershaw a également trouvé que la politique religieuse de Hitler a été influencée par des considérations politiques, à cela venant s’ajouter l’hostilité naturelle de Hitler au christianisme. « Même si Hitler a parfois prétendu vouloir un répit dans le conflit [avec les églises], ses propres commentaires enflammés ont donné à ses subalternes toute la licence dont ils avaient besoin pour échapper à la « lutte de l'Église », confiants qu'ils travaillaient vers le Führer » a noté Kershaw.

« L'impatience d'Hitler vis-à-vis des églises provoqua de fréquentes explosions d'hostilité. Au début de 1937, il déclarait que « le christianisme était mûr pour la destruction (Untergang), et que les églises doivent donc céder à la « primauté de l'État », en s'opposant à « l'institution la plus horrible imaginable »

— Nemesis, Ian Kershaw

Richard J. Evans

L'historien britannique Richard J. Evans, qui écrit principalement sur l'Allemagne nazie et la Seconde Guerre mondiale, pense que Hitler croyait à long terme que le national-socialisme et la religion ne pourraient coexister. Il souligne à plusieurs reprises que le nazisme était laïc et l'idéologie, fondée sur la science moderne: « La science, déclarait-il, détruirait facilement les derniers vestiges de la superstition ». L'Allemagne ne pouvait tolérer l'intervention d'influences étrangères telles que le pape et les « prêtres », qu’elle qualifiait par ailleurs « d’insectes noirs », « d’avortons en soutanes noires ».

Richard Overy

L'historien britannique Richard Overy, biographe d'Hitler, considère Hitler comme n'étant ni chrétien pratiquant, ni athée endurci, mais il relève lui aussi le sentiment que le nazisme et la religion ne pouvaient coexister à long terme: «Staline et Hitler voulaient une religion stérilisée, subordonné à l'état, tandis que le programme lent de la révélation scientifique a détruit le fondement du mythe religieux. Overy écrit qu'Hitler était sceptique quant à toutes les croyances religieuses, mais qu'il était suffisamment prudent sur le plan politique pour ne pas « clamer publiquement ses opinions scientifiques », en partie pour maintenir la distinction entre son propre mouvement et l'impureté du communisme soviétique. En 2004, il a écrit :

« Il n'était pas un chrétien pratiquant mais avait réussi à cacher son scepticisme religieux à des millions d'électeurs allemands. Bien que Hitler ait souvent été dépeint comme un néo-païen, ou la pièce maîtresse d'une religion politique dans laquelle il jouait la divinité, ses opinions avaient beaucoup plus en commun avec l'iconoclasme révolutionnaire de l'ennemi bolchevique. Ses quelques remarques privées sur le christianisme trahissent un profond mépris et une profonde indifférence… Hitler croyait que toutes les religions étaient maintenant « décadentes »; en Europe, c'était « l'effondrement du christianisme que les gens vivaient ». La raison de la crise était la science. Hitler, comme Staline, considérait comme moderne l’explication selon laquelle les sciences et la religion étaient incompatibles. »

— The dictators : Hitler's Germany and Stalin's Russia, Richard Overy

Percy Ernst Schramm

L'historien allemand Percy Ernst Schramm décrit le credo religieux personnel de Hitler après son rejet des croyances chrétiennes de sa jeunesse, comme « une variante du monisme si commun avant la Première Guerre mondiale». Selon Schramm, ces vues ont été indirectement influencées par le travail d'Ernst Haeckel et de son disciple, Wilhelm Bölsche (de).

Schramm cite le Dr Hanskarl von Hasselbach, l'un des médecins personnels de Hitler, disant que Hitler était une « personne religieuse, ou du moins une personne qui luttait avec la clarté religieuse. Selon von Hasselbach, Hitler ne partageait pas la conception de Martin Bormann selon laquelle les cérémonies nazies pouvaient se substituer aux cérémonies religieuses et était conscient des besoins religieux des masses. « Il a continué pendant des heures à discuter de la possibilité de combler la division confessionnelle du peuple allemand et de les aider à trouver une religion appropriée à leur caractère et à la compréhension du monde de l'homme moderne. »

La conception personnelle qu’avait Hitler de Dieu équivalait à celle de « Providence » ou de « pouvoir créateur ». Par exemple, lorsqu’il survécut à la tentative d’assassinat du , il l'attribua à la Providence et lui demanda de le préserver afin qu’il puisse poursuivre sa tâche. À mesure que le temps passait, la conception de la providence de Hitler devenait de plus en plus étroitement liée à sa croyance en sa propre incapacité à faire une erreur de jugement. Alfred Jodl a rapporté que Hitler avait « une conviction presque mystique de son infaillibilité en tant que chef de la nation et de la guerre ». Un autre de ses médecins, le Dr Karl Brandt, a déclaré qu'Hitler se considérait comme un « outil de la Providence », dévoré par le désir de tout donner au peuple allemand et de l'aider à sortir de sa détresse, la pensée que c'était sa tâche et que lui seul pouvait l'accomplir.

Bien qu'il ne fût pas chrétien — il considérait le Christ comme un brillant dirigeant de la lutte de son peuple contre les pharisiens, mais pas comme un sauveur — il s'en prit néanmoins à l'athéisme en disant : ‘’ Nous sommes des créatures faibles, mais il serait stupide d'essayer de le nier : celui qui croit en quelque chose de faux est plus haut que celui qui ne croit à rien ‘’.

Richard Steigmann-Gall

Richard Steigmann-Gall écrit en 2003 que même après la rupture de Hitler avec le christianisme institutionnel (soit vers 1937), celui-ci continua de tenir Jésus en haute estime, et ne dirigea jamais ses attaques contre Jésus lui-même. L'utilisation du terme « Christianisme positif » dans le programme du parti nazi des années 1920 est généralement considérée comme une mesure tactique, mais Steigmann-Gall pense qu'elle pourrait avoir une « logique interne » et être « plus qu'un stratagème politique ». Il considère que Hitler fut véritablement religieux des années 1920 jusqu’au début des années 1930 et qu'il percevait Jésus comme un adversaire aryen des Juifs. L'historien Robert Michael a dit qu'en raison des croyances religieuses et de l'éducation professées à Hitler dans sa jeunesse, il devrait au moins être considéré comme un « mauvais chrétien ».

Laurence Rees

Laurence Rees, historien de la BBC, caractérise le rapport de Hitler à la religion comme étant de l'opportunisme et du pragmatisme: « sa relation au public avec le christianisme — en fait sa relation avec la religion en général — était opportuniste et consistait en une croyance individuelle dans les principes de base de l'église chrétienne ». Analysant les allusions religieuses trouvées dans Mein Kampf, Rees écrit que « la lecture la plus cohérente de Mein Kampf » est qu'Hitler était prêt à croire en un dieu créateur initial, mais « n'accepta pas la vision chrétienne conventionnelle du paradis et de l'enfer, ni la survie d'une « âme » individuelle.

Max Domarus

Max Domarus (en) a écrit que Hitler a remplacé la croyance en un dieu judéo-chrétien par la croyance en un « dieu » particulièrement germanisé. Il a promu l'idée de ce dieu en tant que créateur de l'Allemagne, bien qu’il ne fut « pas un chrétien dans tous les sens du terme. » Domarus écrit que Hitler n'a pas cru en une religion organisée ni ne s'est vu en tant que réformateur religieux. Hitler avait entièrement rejeté dès 1937 la croyance en la conception judéo-chrétienne de Dieu écrit Domarus mais continuait à utiliser le mot « Dieu » dans les discours. Ce n'était pas le Dieu « adoré depuis des millénaires », mais un « dieu » nouveau et singulièrement germanique. Ainsi, Hitler a déclaré au journaliste britannique Ward Price en 1937: « Je crois en Dieu, et je suis convaincu qu'il ne désertera pas 67 millions d'Allemands qui ont travaillé si dur pour retrouver leur place légitime dans le monde.

Bien que Hitler n'ait pas « respecté ses commandements », Domarus croyait qu'Hitler conservait des éléments de la pensée catholique de son éducation jusque dans les premières années du pouvoir : « Aussi tard qu'en 1933, il se décrivait toujours publiquement comme un catholique, répandant le poison de sa soif de pouvoir et celui de son besoin de se sentir idolatré puis a finalement évincé les souvenirs des croyances de l'enfance et en 1937, a abandonné la dernière de ses convictions religieuses personnelles, déclarant à ses partisans : « Maintenant, je me sens aussi frais qu'un poulain dans les pâturages. » (extrait de The Essential Hitler : Discours et commentaire de Max Domarus ). L'auteur Konrad Heiden a cité Hitler déclarant : « Nous ne voulons pas d'autre divinité que l'Allemagne elle-même, il est essentiel d'avoir une foi, un espoir et un amour fanatiques dans et pour l'Allemagne. » Derek Hastings considère comme « éminemment plausible » qu'Hitler ait été un croyant catholique aussi tard que son procès en 1924, mais écrit qu '« il ne fait aucun doute qu'Hitler était un fervent adversaire du christianisme pendant toute la durée du Troisième Reich ».

John Toland

Le biographe John Toland raconte qu'à la suite d'une tentative d'assassinat en 1939, Hitler aurait dit à ses proches que le pape Pie XII n'était pas son ami et aurait sans doute préféré le voir mourir. Il écrit aussi qu'en 1941, Hitler était encore « un membre en règle de l'Église de Rome malgré sa détestation de sa hiérarchie ». Selon Guenter Lewy, Hitler n'a pas été excommunié explicitement par l'Église catholique de son vivant, mais ces auteurs négligent le fait qu'Hitler fut en fait excommunié latae sententiae, avec tous les autres dirigeants nazis, dès 1931, pour le programme eugéniste avoué du NSDAP. Bien qu'il ait reçu les sacrements catholiques du baptême et la confirmation étant enfant, il y a peu de preuve qu'il se considérait comme soumis à l'enseignement de l'Église à partir de l'adolescence, quelle que soit l'appartenance culturelle qu'il revendiquait. De même, l’excommunication ne signifiait rien pour lui.

Samuel Koehne

Samuel Koehne, de l'Université Deakin, a écrit en 2012 :

« Hitler était-il athée ? Probablement pas, mais il reste très difficile de déterminer ses croyances religieuses personnelles et le débat fait rage. Alors qu'Hitler n'était pas « chrétien » par la notion traditionnelle ou orthodoxe du terme, il parlait d'une divinité dont le travail était la nature et les lois naturelles, confondant Dieu et la nature dans la mesure où ils seraient devenus une seule et même chose… » et que « pour cette raison, certains travaux récents ont soutenu que Hitler était un déiste ». Dans ses écrits sur les images et les symboles religieux récurrents de Hitler, Kenneth Burke a conclu que « les modes de pensée d'Hitler ne sont rien de plus que des formes perverties ou caricaturales de l’esprit religieux ».

Remarques privées de Hitler à ses confidents sur la religion

Albert Speer

Dans ses mémoires[13], Albert Speer, le plus proche confident d'Hitler, son architecte personnel et le ministre des Armements, écrivait : « Au milieu de ses associés politiques à Berlin, Hitler a prononcé des sentences sévères contre l’Église… », mais « a conçu celle-ci comme un instrument qui pourrait lui être utile :

« Vers 1937, quand Hitler apprend qu'à l'instigation du parti et des SS, un grand nombre de ses partisans ont quitté l’Église parce qu'il s'oppose obstinément à ses plans, il ordonne néanmoins à ses principaux associés, surtout Goering et Goebbels, de rester membres de l’Église. Lui aussi resterait membre de l'Église catholique, a-t-il dit, bien qu'il n' ait pas vraiment eu d'attachement à celle-ci. En fait, il est resté membre de l’Église jusqu'à son suicide. »

— Au cœur du Troisième Reich, Albert Speer

Le journal de Joseph Goebbels fait également remarquer cette politique. Goebbels écrivait le que bien qu'Hitler fût « un farouche adversaire » du Vatican et du christianisme, il lui interdise de quitter l’Église pour des raisons tactiques.

Selon Speer, le secrétaire privé de Hitler, Martin Bormann, a mémorisé toutes les déclarations virulentes d'Hitler contre l’Église. Speer considérait Bormann comme la force motrice de la lutte du régime contre les Églises. Speer pensait qu'Hitler approuvait les objectifs de Bormann, mais était plus pragmatique sur certains points et voulait les « reporter à un moment plus favorable »:

« Une fois que j'ai réglé mon autre problème », Hitler a déclaré de temps en temps, « Je vais avoir mon compte avec l’Église, je vais l'avoir sur les cordes. » Mais Bormann ne voulait pas que ce compte soit reporté […] il sortait un document de sa poche et commençait à lire des passages d'un sermon provocateur ou d'une lettre pastorale. Fréquemment Hitler devenait si agité… et jurait de punir de suite le clergé offensant… Qu'il ne puisse pas immédiatement riposter le mettait dans une colère noire… »

— Au cœur du Troisième Reich, Albert Speer

Hitler, écrivait Speer, considérait le christianisme comme une mauvaise religion, incompatible avec le « tempérament germanique ». Speer écrivait qu'Hitler disait: « Vous voyez, nous avons eu le malheur d'avoir la mauvaise religion. Pourquoi n'avons-nous pas eu la religion des Japonais qui considèrent le sacrifice pour la patrie comme le plus grand bien ? La religion musulmane nous aurait aussi été beaucoup plus bénéfique que le christianisme : pourquoi devons-nous endurer le christianisme avec sa douceur et sa mollesse ? ». Speer a également écrit que Hitler était hostile aux notions mystiques propagées par Himmler et Rosenberg.

Martin Bormann

Martin Bormann, qui servait de secrétaire privé à Hitler[14] - [15], persuada celui-ci de permettre à une équipe d'officiers spécialement choisis de consigner en sténographie ses conversations privées pour la postérité. Entre 1941 et 1944, les conversations de Hitler ont été enregistrées dans des transcriptions maintenant connues sous le nom de Libres propos. Les transcriptions ne concernent pas seulement les vues d'Hitler sur la guerre et les affaires étrangères, mais aussi ses attitudes caractéristiques sur la religion, la culture, la philosophie, les aspirations personnelles et ses sentiments envers ses ennemis et ses amis. Speer a noté dans ses mémoires que Bormann a profité de toutes les déclarations sévères faites par Hitler contre l’Église. Dans les transcriptions, Hitler parle du christianisme comme d’une « absurdité » et une « fumisterie » fondée sur des « mensonges » avec lesquels il pourrait « ne jamais venir personnellement à bout ».

Le consensus général parmi les historiens est que les opinions exprimées dans la traduction de Libres propos sont crédibles. Ces conversations sont reconnues comme authentiques et incluent des citations telles que celle-ci : « le christianisme est le prototype du bolchevisme : la mobilisation par le Juif de masses d'esclaves dans le but de miner la société ». La biographie de référence d'Alan Bullock, Hitler : Les mécanismes d'une tyrannie, cite Hitler : « Poussé à son extrême logique, le christianisme signifierait l’apologie systématique de l'échec humain » (déclaration là encore issue des conversations de tablée du Führer) et répète d'autres vues apparaissant dans Libres propos telles que : « les enseignements du christianisme sont une rébellion contre la loi naturelle de la sélection par la lutte et la survie du plus apte. »

Michael Burleigh opposait les déclarations publiques d'Hitler concernant le christianisme à celles de Libres propos, suggérant que les vraies opinions religieuses d'Hitler étaient « un mélange de biologie matérialiste, un mépris faussement nietzschéen pour le noyau, distinct des valeurs secondaires chrétiennes et un anticléricalisme viscéral ». Richard Evans a également réitéré l'opinion selon laquelle le nazisme était laïc, scientifique et antireligieux dans le dernier volume de sa trilogie sur l'Allemagne nazie : « L'hostilité d'Hitler au christianisme a atteint de nouveaux sommets pendant la guerre »; sa source était la traduction anglaise de 1953 de Libres propos. Les discours du dictateur expriment souvent des opinions péjoratives sur le christianisme, telles que : « Le plus grand coup qui ait jamais frappé l'humanité, c'est l'avènement du christianisme : le bolchevisme est l'enfant illégitime du christianisme, tous deux sont des inventions du Juif. La question de la religion a été introduite dans le monde par le christianisme. »

Les transcriptions contenues dans Libres propos montrent un Hitler exprimant le désir que la science dépasse la religion. Le , dans un article sur le destin du christianisme, Hitler dit : « La science ne peut mentir car elle s'efforce toujours, selon l'état momentané de la connaissance, de déduire ce qui est vrai, de bonne foi. Le menteur, c'est le christianisme qui est en perpétuel conflit avec lui-même. Hitler pense que la religion s’effondrera avant le progrès scientifique : « Le dogme du christianisme s'usera devant les progrès de la science, la religion devra faire de plus en plus de concessions et, progressivement, les mythes s'effondreront. Quand la compréhension de l'univers se répandra, quand la majorité des hommes sauront que les étoiles n’étaient pas des sources de lumière mais des mondes, peut-être des mondes habités comme le nôtre, alors la doctrine chrétienne sera reconnue coupable d'absurdité. »

Hitler voulait que son mouvement soit à l'écart de la religion, craignant que le pacte à court terme avec l’Église ne s'effondre : « Je suis convaincu que tout pacte avec l’Église ne peut offrir qu'un bénéfice provisoire, car tôt ou tard l'esprit scientifique révélera le caractère nuisible de celle-ci. Ainsi, l'État aura fondé son existence sur des fondations qui s'effondreront un jour : un homme instruit garde le sens des mystères de la nature et s'incline devant l'inconnaissable, tandis qu'un homme sans éducation court le risque De s’orienter vers l'athéisme (qui est un retour à l'état primitif) dès qu'il s'aperçoit que l'État, par pur opportunisme, se sert de fausses idées en matière de religion tandis que dans d'autres domaines, il fonde tout sur la science pure. C'est pourquoi j'ai toujours gardé le Parti à l'écart des questions religieuses. »

Selon Libres propos, Hitler croyait que les vrais enseignements chrétiens de Jésus avaient été corrompus par l'apôtre Paul, qui les aurait transformés en une sorte de bolchevisme juif. Hitler croyait que prêcher « l'égalité de tous les hommes entre eux, et leur obéissance à un seul dieu causa la mort de l'Empire romain. »

Dans Libres propos, Hitler a loué les trois livres de l'Apostat contre les Galiléens, un traité antichrétien datant de 362 après Jésus.-Christ, dans sa lettre datée du , affirmant : « Quand on pense aux opinions du christianisme exprimées par nos meilleurs esprits il y a cent, deux cents ans, on a honte de se rendre compte combien peu nous avons évolué depuis… Je ne savais pas que Julien l'Apostat avait jugé avec tant de clairvoyance le christianisme et les chrétiens… À l'origine, le christianisme était simplement une incarnation du bolchevisme destructeur, mais le Galiléen, que l'on appellerait plus tard le Christ, voulait quelque chose de tout à fait différent : il devait être considéré comme un chef populaire qui prenait position contre la communauté juive… et il est certain que Jésus n'était pas Juif, ceux-ci le considérant comme le fils d'une putain et d'un soldat romain. La falsification décisive de la doctrine de Jésus est l'œuvre de saint Paul : il se livra à cette œuvre avec subtilité et à des fins personnelles. Car l'objectif du Galiléen était de libérer son pays de l'oppression juive. Il s'est placé contre le capitalisme juif et c'est pourquoi les Juifs l'ont liquidé. Paul de Tarse (il s'appelait Saul avant le chemin de Damas) était l'un de ceux qui persécutaient Jésus le plus sauvagement. »

Richard Carrier a fait quelques comparaisons isolées de passages des éditions allemande, française et anglaise de Libres propos et a trouvé dans chaque cas que l'édition anglaise, traduite par Trevor-Roper, était semblable à l'édition française traduite par François Genoud, plutôt que des éditions allemandes ; aussi, la traduction française contenait des distorsions significatives, qui augmentaient généralement l'impression de la haine de Hitler pour le christianisme. Carrier a conclu que « l'édition de Trevor-Roper doit être considérée comme dénuée de valeur. » Cependant, Carrier a trouvé que trois versions allemandes « ont un ancêtre commun, qui doit être le bunker lui-même », et a recommandé que les chercheurs travaillent directement sur les éditions allemandes.

Dans son introduction pour l'édition 2013 de Libres propos, Gerhard Weinberg a convenu que l'édition de Trevor-Roper « dérive de l'édition française de Genoud et non de l'un ou l'autre des textes allemands ». Après avoir examiné la correspondance et les documents personnels de Trevor-Roper, Mikael Nilsson a conclu que Trevor-Roper était pleinement conscient du fait que son édition était basée sur les textes français, cela n’ayant de plus posé aucun problème aux lecteurs.

Joseph Goebbels

Le journal de Joseph Goebbels, le ministre de la Propagande du Troisième Reich, donne un aperçu important de la pensée et des actions d'Hitler[16]. Dans un passage daté du , Goebbels écrivait que « le Führer rejette avec passion toute idée de fonder une religion, il n'a aucune intention de devenir prêtre, son seul rôle exclusif est celui de politicien »[17]. Dans une note du , Goebbels écrivait, toujours à propos de Hitler : « Il déteste le christianisme parce qu'il a paralysé toute la noblesse humaine »[18]

En 1937, Goebbels a noté que Hitler approuvait la propagande anti-chrétienne et les procès contre le clergé. Selon Ian Kershaw, l'agacement d'Hitler vis-à-vis des Églises « provoqua de fréquents accès d'hostilité : au début de 1937, il déclarait que « le christianisme était mûr pour la destruction » et que les Églises devaient céder à la « primauté de l'État ». Dans un passage du , Goebbels notait de longues discussions sur le Vatican et le christianisme, et concluait : « Le Führer est un farouche opposant à tout ce fléau. »[19]

En 1939, Goebbels remarquait que le Führer savait qu'il « aurait à mener un conflit entre l'Église et l'État » mais qu'entre-temps, « la meilleure façon de traiter avec l’Église était de prétendre être un « chrétien positif ».

Dans une autre note, Goebbels a observé que Hitler était « profondément religieux mais totalement anti-chrétien ». Il écrit le : « Le Führer considère le christianisme comme un symptôme de la décadence. Ce à juste titre. C'est une branche deu judaïsme. Cela peut être perçu dans la similitude de leurs rites religieux. Les deux (le judaïsme et le christianisme) n'ont aucun point de contact avec l'élément animal, et ainsi, à la fin, seront-ils détruits. Le Führer est un végétarien convaincu par principe. ».

Goebbels note en 1939 une conversation dans laquelle Hitler avait « exprimé sa révolte contre le christianisme : le moment était venu de pouvoir l'exprimer ouvertement pensait-il : le christianisme avait corrompu et infecté le monde entier depuis l'antiquité ». Hitler, écrivait Goebbels, considérait l'âge augustinien (pré-chrétien) comme le point culminant de l'Histoire et ne pouvait se rapporter à l'esprit gothique ni au « mysticisme couvant ».

Le journal rapporte également que Hitler croyait que Jésus « voulait aussi agir contre la domination juive du monde mais que le judaïsme l'avait crucifié et que Paul avait falsifié sa doctrine et sapé la Rome antique ».

Autres témoins

Alfred Rosenberg, considéré comme l'idéologue principal du parti nazi a lui aussi, comme Goebbels, tenu un journal. On trouve beaucoup de passages nous éclairant sur les rapports entre Hitler et la religion, mais l'entrée du est claire sur le fait qu'Hitler était antichrétien et voulait éliminer le christianisme après la guerre[20].

L'Anschluss marque l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne nazie au début de l’année 1938[21] - [22]. Le chancelier autrichien, Kurt von Schuschnigg, s'était rendu en Allemagne pour rencontrer Hitler, qui, selon le témoignage de Schuschnigg, menaçait la place de l'Autriche en allemand ainsi que l'Histoire en disant: « Toute idée nationale a été sabotée par l'Autriche à travers l'Histoire et, en effet, tout ce minage était l'activité principale des Habsbourg et de l'Église catholique. » Cela finit par l'ultimatum de Hitler et la demande pressante d’annexion du territoire autrichien.

Après la tentative d'assassinat lors du « complot du 20 juillet 1944 », Hitler attribue sa survie au destin dans une émission de radio le jour suivant. Le chef adjoint de la presse allemande, Helmut Sündermann (de), a déclaré: « Le peuple allemand doit considérer l'échec de l'attentat contre Hitler comme un signe que le Führer accomplira ses tâches sous la protection d'un pouvoir divin ».

En 1945, sa sœur Paula avait déclaré : « Je ne crois pas qu'il ait quitté l'Église [catholique], je n’en ai aucune certitude. »

À la suite d'une rencontre avec Hitler, le cardinal Michael von Faulhaber, un homme qui avait « courageusement critiqué les attaques nazies contre l'Église catholique, est parti convaincu qu'Hitler était profondément religieux », a souligné Ian Kershaw. En , le prélat catholique romain a rencontré Hitler au Berghof pour une réunion de trois heures. Il a quitté la réunion et a écrit : « Le chancelier du Reich vit sans aucun doute dans la croyance en Dieu, il reconnaît le christianisme comme le bâtisseur de la culture occidentale ». Le général Gerhard Engel a également écrit qu'Hitler était un croyant, ayant écrit dans son journal qu'en 1941, Hitler avait déclaré: « Je suis actuellement catholique et je le resterai toujours ». Kershaw cite le cas de Faulhaber comme un exemple de la capacité de Hitler à « convaincre les critiques les plus endurcis », démontrant la « capacité évidente de Hitler à simuler, même devant des dignitaires ecclésiastiques potentiellement critiques, une image de dirigeant désireux de défendre et de protéger le christianisme ».

Évolution des croyances religieuses de Hitler au cours de sa vie

Premières années

Adolf Hitler a été élevé dans une famille catholique à Habsbourg en Autriche[23] - [24] - [25]. Cependant, les détails historiques fiables sur son enfance sont rares. Selon l'historien Ian Kershaw, les réflexions qu'Hitler a fournies sur sa propre vie dans Mein Kampf sont « inexactes dans les détails et colorées dans l'interprétation », alors que les informations fournies pendant la période nazie sont « douteuses », comme le sont les souvenirs d'après-guerre venant de la famille et des connaissances du Führer.

Hitler a été baptisé l’année même de sa naissance, en 1889. Le père d'Hitler, Alois, bien que théoriquement catholique, était quelque peu sceptique et anticlérical dans ses convictions. Au contraire, sa mère Klara était un pratiquante catholique dévote. Wilson a écrit : « On en fait parfois beaucoup de l'éducation catholique de Hitler… c'était quelque chose à quoi Hitler lui-même faisait souvent allusion, et il était presque toujours violemment hostile à cela ». Hitler se vantait d'exprimer son scepticisme face aux enseignants du clergé lorsqu'il était élève dans une école d'instruction religieuse. Il a fréquenté plusieurs écoles primaires. Pendant six mois, la famille vécut en face d'un monastère bénédictin à Lambach, et, quelques après-midi, le jeune Hitler fréquenta la chorale. Hitler a écrit plus tard dans Mein Kampf qu'à ce moment il rêvait d’entrer dans les ordres.

.jpg.webp)

Hitler fit sa confirmation le . Selon Rissmann, Hitler, dans sa jeunesse, fut influencé par le pangermanisme et commença à rejeter l'Église catholique, ne recevant sa confirmation que de manière involontaire. Le biographe John Toland a écrit à propos de la cérémonie de 1904 à la cathédrale de Linz que le commanditaire de confirmation de Hitler a dit qu'il avait failli « tirer les mots de lui… presque comme si toute la cérémonie lui répugnait ». Un ami d'enfance a prétendu qu’Hitler, après cela, n'a plus jamais assisté à la messe ou reçu un quelconque sacrement.

En 1909, Hitler s'installe à Vienne et, selon Bullock, ses intérêts intellectuels vacillent. Ses lectures et pratiques d’alors comprennent « La Rome antique, les religions orientales, le yoga, l'occultisme, l'hypnose, l'astrologie, le protestantisme, chacun des sujets stimulant tour à tour son intérêt… Il s’est mis à mépriser les gens, il a donné libre cours à ses haines — contre les juifs, les prêtres, les sociaux-démocrates, les Habsbourg — sans retenue ».

Dans « L'Anatomie d'un dictateur » de Percy Ernst Schramm, basé sur une analyse des transcriptions des enregistrements issus de Libre propos, Hitler est cité comme disant que « après une dure lutte intérieure », il s'était libéré des croyances religieuses de sa jeunesse, de sorte qu'il se sentait « aussi frais qu'un poulain dans le pâturage ».

Propos publics et écrits sur la religion

En dépit de son scepticisme personnel, le rapport public de Hitler à la religion était un pragmatisme opportuniste[26]. Dans les affaires religieuses il a facilement adopté une stratégie « qui a contenté ses buts politiques immédiats. » Il a typiquement adapté son message aux sensibilités perçues par son public et Kershaw considère que peu de gens pourraient vraiment prétendre « connaître » Hitler, qui était « un individu très privé et secret « capable de tromper » des critiques même endurcis » envers ses vraies croyances. En privé, il a méprisé le christianisme mais en faisant campagne pour le pouvoir en Allemagne, il a fait des déclarations en faveur de la religion.

Les déclarations publiques de Hitler étaient remplies de références à « Dieu » et la « Providence ». Dans Hitler et Staline: Vies parallèles, Bullock a écrit qu'Hitler, comme Napoléon avant lui, employait fréquemment le langage de la « Providence divine » pour défendre son propre mythe, mais, finalement, partageait avec le dictateur soviétique Joseph Staline. « la même vision matérialiste, fondée sur la certitude des rationalistes du XIXe siècle que le progrès de la science détruirait tous les mythes et aurait déjà prouvé que la doctrine chrétienne était une absurdité » :< « Le propre mythe d'Hitler devait être protégé, ce qui l'amena, comme Napoléon, à parler souvent de la Providence, comme une projection nécessaire, sinon inconsciente, de son sens du destin qui lui fournissait à la fois la justification et l'absolution. « Les Russes, remarqua-t-il une fois, avaient le droit d'attaquer leurs prêtres, mais ils n'avaient pas le droit d'attaquer l'idée même d’un Dieu. C'est un fait que nous sommes des créatures faibles et qu'une force créatrice existe » Hitler avait « la capacité de simuler, même aux dirigeants potentiellement critiques de l'Église, l’image d'un leader désireux de défendre et de protéger le christianisme [du bolchevisme]», a écrit Kershaw.

Dans de nombreux discours Adolf Hitler se présente comme un chrétien combattant le mal capitaliste incarné par les Juifs, présentant Jésus comme le fait le Ku Klux Klan protestant américain (reliquat du puritanisme anglican des colons esclavagiste en Amérique)[27] : en chasseur de Juifs du Temple ; ainsi :

« Dans un amour sans limites en tant que chrétien et en tant qu'homme, j'ai lu le passage qui nous raconte comment le Seigneur s'est enfin levé dans sa puissance et a saisi le fléau pour chasser du Temple la couvée de vipères et d'additionneurs. Combien terrible était son combat pour le monde contre le poison juif. Aujourd'hui, après deux mille ans, avec une émotion plus profonde, je reconnais plus profondément que jamais - le fait que c'est pour cela qu'il a dû verser son sang sur la croix. En tant que chrétien, je n'ai pas le devoir de me laisser tromper, mais j'ai le devoir d'être un combattant pour la vérité et la justice. (...) Quand je sors le matin et que je vois ces hommes debout dans leurs files d'attente et que je regarde leurs visages pincés, alors je crois que je ne serais pas un chrétien, mais un très diable, si je n'avais aucune pitié pour eux, si je ne le faisais pas, comme notre Seigneur, il y a deux mille ans, s'est-il retourné contre ceux par qui aujourd'hui ce pauvre peuple est pillé et exploité. »

— Adolf Hitler, discours du 12 avril 1922, à Munich[28].

Le lien idéologique d'Adolf Hitler, du nazisme, avec le protestantisme esclavagiste du Ku Klux Klan a été faite par l'historien américain Robert Paxton dans son ouvrage Le fascisme en action : même folklore festif de croix brûlées, idéologie esclavagiste au profit d'une Nation élue, haine des Noirs, des Juifs et du métissage tant culturel que physique[29].

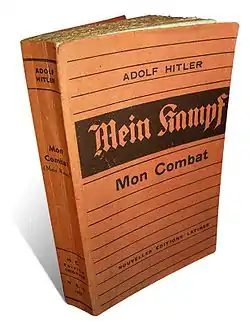

Mein Kampf et la religion

Dans Mein Kampf (1924-1925), rédigé alors qu'il était en prison après son putsch raté de 1923, Hitler a combiné des éléments autobiographiques à des expositions de son idéologie politique raciste[30] - [31] - [32] - [33] - [34] - [35]. Les réflexions personnelles contenues dans Mein Kampf sont néanmoins inexactes et peu fiables. Il y emploie les mots « Dieu », « le Créateur », « Providence » et « Seigneur ».

Laurence Rees a décrit la forme de l’œuvre comme un « nihilisme morne » révélant un univers froid sans autre structure morale que la lutte entre différents peuples pour la suprématie : « Ce qui manque à Mein Kampf, écrit Rees, et c'est un fait qui n'a pas reçu la reconnaissance qu'il devrait — c'est son insistance sur le christianisme — bien que l'Allemagne, a noté Rees, avait été chrétienne depuis mille ans. » Ainsi, conclut Rees, « la lecture la plus cohérente de Mein Kampf est qu'Hitler était prêt à croire en un Dieu créateur initial, mais n'acceptait pas la vision chrétienne conventionnelle du ciel et de l'enfer, ni la survie d'une “âme” individuelle… nous sommes des animaux et tout comme les animaux, nous sommes confrontés au choix de détruire ou d'être détruits. »

Paul Berben a écrit qu'en ce qui concerne les dénominations chrétiennes, Hitler a fait preuve de neutralité dans Mein Kampf mais a plaidé pour une séparation claire de l’Église et de l’État, de manière que l’Église ne se préoccupe plus de la vie terrestre du peuple qui, elle, doit être du domaine de l'État. Selon William Shirer, Hitler « a critiqué le catholicisme politique dans Mein Kampf et a attaqué les deux principales Églises chrétiennes pour leur incapacité à reconnaître le problème racial… », tout en avertissant qu'aucun parti politique ne pourrait réussir à « produire une réforme religieuse ».

Richard Steigmann-Gall a décelé la preuve d'un « élément chrétien » dans les premiers écrits de Hitler. Dans Mein Kampf, Steigmann-Gall ne voyait « aucune indication que [Hitler] soit athée ou agnostique ou ne croyait qu'à une divinité rationaliste isolée, voir qu’il se référait continuellement à une divinité active et providentielle. »

« Aujourd'hui, je crois que je suis en accord avec la volonté du Créateur Tout-Puissant : en me défendant contre le Juif, je me bats pour l'œuvre du Seigneur. Sa vie est initialement terrestre et son esprit est intérieurement étranger au vrai christianisme comme sa nature deux mille ans auparavant était celle du grand fondateur de la nouvelle doctrine. Face au peuple juif, il prit, quand il le fallait, le fouet pour chasser du temple de Dieu cet adversaire de toute l'humanité qui, comme toujours, ne voyait dans la religion qu'un instrument de son existence. Il a été cloué à la croix, tandis que nos chrétiens du parti actuel se sont rabaissés pour demander des votes juifs aux élections et plus tard essayer d'organiser des escroqueries politiques avec des partis juifs athées — et ceci contre leur propre nation. »

— Mein Kampf, Adolf Hitler[36]

Steigmann-Gall a fait valoir que les références de Hitler à Jésus et Dieu en tant que « Seigneur de la Création » ainsi que la nécessité d'obéir à « sa volonté » révèle que le christianisme a été fusionné dans sa pensée. Hitler, parallèlement, déclare :« Ce que le christianisme atteint n’est pas un dogme, il ne cherche pas la forme ecclésiastique pour l’aspect extérieur mais plutôt des principes éthiques… Il n'y a pas de religion et aucune philosophie qui corresponde à son contenu moral, pas d’éthique philosophique qui soit mieux en mesure de désamorcer la tension entre cette vie et l'au-delà, dont le christianisme et son éthique sont nés ».

Dans Mein Kampf, Hitler a écrit que Jésus « ne faisait pas mystère de son attitude envers le peuple juif, et au besoin, a même pris le fouet pour chasser du temple du Seigneur cet adversaire de toute l'humanité, qui alors, comme toujours, ne faisait pas cas de la religion et l’utilisait seulement comme un instrument de son existence et de ses affaires. Par vengeance, le Christ a été cloué sur la croix ».

Hitler a écrit sur l'importance d'une certaine et uniformément acceptée Weltanschauung (vision du monde), et a noté que la position diminuée de la religion en Europe a conduit à une baisse des certitudes, « nécessaires encore en ce monde humain et inconcevable sans l'existence pratique de croyance religieuse ».

« Le chef politique ne doit pas estimer la valeur d'une religion en prenant certaines de ses lacunes en compte, mais il doit se demander s'il n’y a pas un substitut pratique dans une opinion qui soit manifestement mieux. Jusqu'à ce qu'un tel remplacement soit disponible, seuls les imbéciles et les criminels penseraient pouvoir abolir la religion existante. »

— Mein Kampf, Adolf Hitler

Afin d’examiner la façon d’établir un nouvel ordre, Hitler a fait valoir que la grandeur des puissantes organisations était tributaire de l'intolérance de toutes les autres, de sorte que la grandeur du christianisme est né de la « proclamation implacable et fanatique ainsi que la défense de son propre enseignement. » Hitler a par ailleurs rejeté les origines violentes du christianisme en Allemagne : « Il est donc outrageusement injuste de parler des Allemands pré-chrétiens comme des barbares qui n'avaient pas la civilisation. Ils n'ont jamais été tels. ». Prévoyant son conflit avec l’Église catholique concernant l’euthanasie, Hitler a écrit que les églises devraient abandonner le travail missionnaire accompli en Afrique et se concentrer sur la manière de convaincre les Européens que l’adoption est préférable et mieux vue de Dieu que « donner la vie à un enfant malade qui sera une cause de souffrance et de malheur à tous. » Les Églises chrétiennes devraient oublier leurs propres différences et se concentrer sur la question de la « contamination raciale », a-t-il déclaré.

« Les deux confessions chrétiennes regardent avec indifférence la profanation et la destruction d'une créature noble et unique qui a été donnée au monde comme un don par la grâce de Dieu. Pour l'avenir du monde, cependant, il n'a pas d'importance que l’un des deux triomphe sur l'autre, que ce soit les catholiques ou les protestants. Mais cela importe si l'humanité aryenne survit ou dépérit. »

— Mein Kampf, Adolf Hitler

Quand il est arrivé à Vienne étant jeune homme, Hitler prétendait, n’étant pas encore antisémite : « Dans le Juif, je n’ai vu qu'un homme d'une religion différente et par conséquent, pour des raisons de tolérance humaine, j'étais contre l'idée qu'il devrait être attaqué parce qu'il avait une autre foi ». Il pensait que l'antisémitisme fondé sur des motifs religieux, plutôt que raciaux, était une erreur : « L'antisémitisme des chrétiens-socialistes était fondé sur des principes plutôt religieux que raciaux » Hitler a donc fait valoir que les Juifs devaient être dénoncés uniquement sur la base de leur « race ». Pour tenter de justifier l'agression nazie, Hitler a établi un parallèle entre le militantisme et la montée du christianisme au pouvoir au sein de l'Empire romain et son imposition comme religion d’État :

« L'individu peut établir avec douleur aujourd'hui qu’avec l'apparition du christianisme, la première terreur spirituelle est entré dans le monde antique alors beaucoup plus libre, mais il ne sera pas en mesure de contester le fait que, depuis, le monde a été affligé et dominé par cette contrainte, et que la contrainte n’est rompue que par la contrainte et que la terreur n’est rompue que par la terreur. Alors seulement, un nouvel état de choses, de façon constructive crée les partis politiques et sont enclins à des compromis… »

Ailleurs dans Mein Kampf, Hitler parle du « créateur de l'univers » et de« l’éternelle Providence ». Il affirme également sa conviction que la race aryenne a été créée par Dieu et que ce serait un péché de la détruire par métissage racial :

« L'homme aryen d'esprit a le devoir sacré de faire en sorte que les gens arrêtent de parler superficiellement de la volonté de Dieu et qu’ils l’accomplissent réellement, de faire en sorte également que la parole de Dieu ne soit pas profanée. Car la volonté de Dieu a donné aux hommes leur forme, leur essence et leurs capacités. Toute personne qui détruit son œuvre déclare la guerre à la création du Seigneur, à la volonté divine ». »

Dans Mein Kampf, Hitler voit plutôt Jésus contre les Juifs que comme un membre de leur communauté. « Et le fondateur du christianisme ne faisait pas mystère en effet de son estimation du peuple juif. Quand il l’a jugé nécessaire, il a conduit les ennemis de la race humaine dans le Temple de Dieu. »

Derek Hastings écrit que, d’après les dires du photographe personnel d'Hitler, Heinrich Hoffmann, le fortement antisémite prêtre catholique Bernhard Stempfle était non seulement membre du cercle intime de Hitler depuis le début des années 1920 mais qu’il l’a aussi fréquemment conseillé sur les questions religieuses. Il a notamment aidé Hitler à la rédaction de Mein Kampf avant d’être été tué par les SS durant une purge en 1934.

Hitler et le christianisme positif

L'article 24 du Programme national-socialiste de 1920 a approuvé ce que Hitler a appelé le « christianisme positif », mais a placé la religion en infériorité face à l'idéologie du parti, ajoutant que celle-ci ne devait pas offenser « le sens moral de la race allemande »[37] - [38]. Le terme pourrait être interprété de diverses façons mais a apaisé les craintes parmi la majorité chrétienne qui constituait alors l’Allemagne. Hitler a en outre proposé une définition d'un « christianisme positif » qui pourrait combattre « l'esprit juif-matérialiste ».

En 1922, une dizaine d'années avant que Hitler prenne le pouvoir, l'ancien Premier ministre de Bavière, le comte von Lerchenfeld-Köfering, a déclaré dans un discours prononcé devant le Landtag de Bavière que ses croyances « comme homme et chrétien » l'ont empêché de devenir antisémite et de poursuivre des politiques publiques antisémites. Hitler, concernant les propos de Lerechenfeld, clama devant une foule à Munich :

« Je voudrais ici faire appel à un plus grand que moi, le comte Lerchenfeld. Il a dit durant la dernière session du Landtag que ses sentiments « comme homme et comme chrétien » l'ont empêché de devenir antisémite. À cela je réponds de même : Mon sentiment en tant que chrétien me dirige vers mon Seigneur et Sauveur comme un combattant. Il me fait remarquer que l’homme, une fois qu’il est plongé dans la solitude et ait entouré seulement de quelques disciples, a reconnu ces Juifs pour ce qu'ils étaient et les hommes ont été appelés à se battre contre eux, pour Dieu, pour la vérité ! J’étais le plus grand non pas en tant que victime mais en tant que combattant dans l'amour sans bornes en tant que chrétien et en tant qu'homme. Je lis dans le passage qui nous dit comment le Seigneur enfin a augmenté sa force et saisit le fléau pour chasser du Temple la couvée de vipères et couleuvres. Comment était formidable son combat contre le poison juif. Aujourd'hui, après deux mille ans, avec l’émotion la plus profonde, je reconnais plus profondément que jamais le fait que c’est pour cela qu'il a dû verser son sang sur la croix. En tant que chrétien, je n'ai pas le devoir de me laisser avoir mais plutôt celui d'être un combattant pour la vérité et la justice. »

Dans un discours prononcé en 1928, Hitler dit: « Nous ne tolérons dans nos rangs ceux qui attaquent les idées du christianisme… en fait, notre mouvement est chrétien. »

À la lumière des développements ultérieurs, note Rees, « L'explication la plus convaincante des déclarations [de Hitler] est que Hitler, en tant que politicien, a simplement reconnu la réalité pratique du monde qu'il habitait… Si Hitler avait pris ses distances avec son mouvement envers le christianisme, il est presque impossible de voir comment il aurait pu réussi à une élection libre. Ainsi, sa relation en public envers le christianisme, en fait sa relation à la religion en général, était opportuniste. Il n'y a pas de preuve que Hitler lui-même, dans sa vie personnelle, ait jamais exprimé une croyance individuelle dans les préceptes fondamentaux de l'église chrétienne ». Richard Evans estime que l'écart entre les déclarations publiques et privées d'Hitler était dû à une volonté de ne pas provoquer une querelle avec les églises qui pourraient porter atteinte à l'unité nationale.

En 1932, Hitler, agissant pour les chrétiens allemands, exigea la fondation d’un groupe à tendances nazies pro-nazi devant accepter des protestants (Deutsche Christen). Il voyait là encore la religion comme un instrument pouvant servir ses ambitions politiques. Il n’était pas pratiquant mais était parvenu une nouvelle fois à masquer son scepticisme religieux face à des millions d'électeurs.

L’historien Richard Overy considère que Hitler avait trouvé un arrangement utile pour quelque temps, bien qu’il pensât la mort du christianisme inéluctable. Dans cette première période, le mouvement « allemand chrétien » chercha à rendre les églises protestantes en Allemagne, ce qui était une stratégie de la politique nazie. L’objectif était la diffusion des théories raciales d’Hitler. Celui-ci a soutenu en 1932 la mise en place officielle du groupe des « chrétiens allemands ». Nationalistes et antisémites, ses plus proches partisans ont appelé à la répudiation de l'Ancien Testament (la Bible hébraïque) et des épîtres pauliniennes du Nouveau Testament en raison du judaïsme de leur auteur.

Le Parti nazi n'était pas unanime sur les questions religieuses. Le consensus parmi les historiens est que le nazisme dans son ensemble pouvait n’entretenir aucun rapport avec le christianisme voir y être farouchement opposé. L'utilisation du terme « christianisme positif » dans le programme du Parti nazi des années 1920 est généralement considérée comme une mesure tactique, mais l'auteur Steigmann-Gall estime qu'il peut avoir eu une « logique interne » et a été « plus qu'un stratagème politique ». Il pense que Hitler a vu Jésus comme un aryen et un adversaire des Juifs. Bien plus tard, les anti-chrétiens se sont battus pour « expurger l'influence chrétienne du nazisme » et le Parti est devenu « de plus en plus hostile aux églises ». Steigmann-Gall ajoute que même à la fin, il n’était toujours pas devenu « uniformément anti-chrétien ».

L'historien John S. Conway écrit que Steigmann-Gall a eu « raison de souligner qu'il n'y a jamais eu un consensus entre les dirigeants nazis au sujet de la relation entre le Parti et le christianisme », mais que « les différences entre cette interprétation et celles présentées plus tôt sont vraiment les seules. Steigmann-Gall reconnaît qu’à partir de 1937, la politique nazie vers les églises est devenue beaucoup plus hostile… [il] soutient de manière convaincante que le programme initial du parti nazi datant de 1924 et l'élaboration de la politique d'Hitler et ses discours des premières années ne sont pas seulement politiquement motivés ou trompeurs dans l'intention… Steigmann-Gall considère ces discours comme une sincère reconnaissance du christianisme… Pourtant, il n’est pas prêt à admettre que ce christianisme nazi était éviscéré de tous les orthodoxes et des dogmes les plus essentiels.Restait l'impression combinée avec une vague de préjugés antisémites. Seuls quelques radicaux sur l'aile extrême du protestantisme libéral ont reconnu un tel méli-mélo comme le vrai christianisme ».

Samuel Koehne, chercheur à l'Institut de recherche Alfred Deakin, en travaillant sur les vues officielles nazies sur la religion, répond à la question de savoir si Hitler était chrétien ainsi: « Absolument pas, si l'on considère le christianisme sous sa forme traditionnelle ou orthodoxe. Jésus comme fils de Dieu, mort pour la rédemption des péchés de toute l'humanité. Il est absurde de dire que Hitler (ou l'un des dirigeants nazis) ait adhéré à cette forme de christianisme ».

Le pouvoir des nazis

Avant le vote du Reichstag sur la loi d'habilitation de 1933, en vertu de laquelle Hitler a obtenu des pouvoirs dictatoriaux « temporaires » et avec laquelle il a continué de démanteler de façon permanente la République de Weimar, celui-ci a promis au Parlement allemand qu'il ne porterait pas atteinte aux droits des Églises[39] - [40] - [41]. Cependant, avec le pouvoir total acquis peu après et la mort de Paul von Hindenburg en 1934, cette promesse n’a pas été respectée.

Après les années 1933 et 1934, le chancelier nazi exigea le soutien des groupes comme les conservateurs allemands et le Parti du centre catholique au Reichstag ainsi que celui de Hindenburg, afin d'obtenir sa prise de pouvoir à « l'apparence de légalité ». Dans une proclamation du , Hitler déclarait : « Le gouvernement national considérera comme son premier devoir de faire revivre dans la nation l'esprit d'unité et de coopération. Il va préserver et défendre les principes de base sur lequel notre nation a été construite. Elle considère le christianisme comme fondement de notre morale nationale, et la famille comme base de la vie nationale ».

Le , le Reichstag fit valoir l’« unité » du national-socialisme avec le conservatisme d’Hindenburg. Deux jours plus tard, les nazis firent adopter la loi d'habilitation qui conféra à Hitler des pouvoirs dictatoriaux. Moins de trois mois plus tard, tous les partis et les organisations non nazis, y compris le parti du Centre catholique, avaient cessé d'exister.

Hitler chercha à obtenir les votes du parti du Centre catholique et les conservateurs allemands de la loi d'habilitation en utilisant l’intimidation, les négociations et même la conciliation. Le , juste avant le vote de la loi d'habilitation, il décrivit les confessions chrétiennes comme des « éléments essentiels pour la sauvegarde de l'âme du peuple allemand » : « Nous tenons les forces spirituelles du christianisme comme des éléments indispensables à l'élévation morale du peuple allemand ». « Gardant un œil sur les votes du parti du Centre catholique », écrit Shirer, il a ajouté qu'il espérait améliorer les relations avec le Vatican.

Le Parti du Centre demanda des garanties sur les droits concernant les églises. Hitler a promis que les institutions de la République de Weimar et les églises seraient protégées et a déclaré que son gouvernement percevait les églises comme les « facteurs les plus importants pour le maintien de nos enfants ». Au milieu des menaces de guerre civile, le Parti du Centre a voté en faveur de la loi. Les fausses promesses de protection de Hitler pour les églises et les institutions de la république n’ont jamais été tenues.

En , Hitler s’attira les foudres des Églises en nommant le néo-païen Alfred Rosenberg idéologue officiel du Parti nazi. Le Führer fit un effort de coordination des protestants allemands en une Église protestante Reich unifiée sous le nom de Deutsche Christen. La tentative échoua. Dans Le Jésus aryen: Théologie chrétienne et Bible dans l'Allemagne nazie, Susannah Heschel note que les Deutsche Christen différaient de chrétiens traditionnels en rejetant les origines du christianisme hébraïque. Dans des déclarations publiques faites au cours de son règne, Hitler a continué de parler positivement d’une vision nazie de la chrétienne culture allemande, et sa croyance dans un Christ aryen. Hitler a ajouté que saint Paul, en tant que Juif, avait falsifié le message de Jésus. Ce thème revenait régulièrement dans ses sujets de conversation et figurait toujours dans ses dialogues privés en , date à laquelle fut lancée la Solution finale.

Ian Kershaw a démontré que Hitler avait perdu tout intérêt à soutenir les Deutsche Christen dès 1934. Cependant, dans un discours du , le Führer a déclaré : « L’État national-socialiste professe son allégeance au Christianisme positif. Ce sera son honnête effort pour protéger les deux grandes confessions chrétiennes dans leurs droits, de les sécuriser contre toute immixtion dans leurs doctrines et dans leurs fonctions pour établir une harmonie avec les exigences de notre État. »

En 1937, Hans Kerrl, ministre de Hitler pour les affaires religieuses, a expliqué que le « christianisme positif » ne « dépend du Credo de l'Apôtre », ni de « la foi en le Christ comme fils de Dieu », sur laquelle le christianisme est basé, mais plutôt comme représentée par le Parti nazi : « le Führer est le héraut d'une nouvelle révélation », a-t-il dit.

La propagande du système nazi activement a activement dépeint Hitler comme un sauveur du christianisme et a soutenu les chrétiens allemands dans leur formation d'une seule église nationale qui pourrait être contrôlée et manipulée.

« Si le christianisme positif signifie l’amour du prochain, à savoir tendre la main vers les malades, donner des vêtements aux pauvres et prôner l'alimentation contre faim ainsi que donner à boire à ceux qui ont soif, alors il est clair que nous sommes des chrétiens positifs. Dans ces domaines la communauté du peuple de l'Allemagne nationale-socialiste a accompli une œuvre prodigieuse. »

— Discours pour la vieille garde à Munich le

Hitler à propos du mysticisme et de l'occultisme

Selon Bullock, alors qu’il était adolescent à Vienne, Hitler lisait beaucoup, y compris des livres sur l'occultisme, l’hypnotisme et l’astrologie[42] - [43] - [44]. Cependant, son intérêt pour ces sujets était superficiel et il n'y a aucune preuve qu'il ait jamais souscrit à l'une de ces écoles de pensée. Bullock n'a trouvé « aucune preuve à l'appui de la croyance populaire, une fois que Hitler a eu recours à l'astrologie » et écrit que Hitler ridiculisait ceux qui, comme Himmler ou Hess dans son propre parti, voulaient rétablir la mythologie païenne. Albert Speer a écrit que Hitler avait une opinion négative envers les notions mystiques de Himmler et Rosenberg. Speer cite Hitler comme ayant dit, à propos de la tentative de Himmler pour mystifier la SS :

« Quelle absurdité ! Nous avons enfin atteint un âge qui a laissé tout le mysticisme derrière lui et maintenant, [Himmler] veut tout recommencer. Nous aurions tout aussi bien pu rester avec l’Église. Il y avait au moins la tradition. Penser que moi, un jour, je puisse être transformé en un saint SS ! Pouvez-vous l'imaginer ? Je préférerais retourner dans ma tombe… »

— Au cœur du Troisième Reich, Albert Speer

Dans un discours prononcé en 1938 à Nuremberg, Hitler a rejeté toute forme de mysticisme mais a exprimé sa croyance en Dieu. Il a fait comprendre que le travail du nazi devait répondre à une volonté divine :

« Nous ne permettrons pas que des gens d'esprit préfèrent explorer les secrets du Monde avec passion plutôt que d’adhérer à notre Parti. Ces gens ne sont pas des nationaux-socialistes mais quelque chose d'autre — en tout cas, quelque chose qui n'a rien à voir avec nous. À la tête de notre programme, ne se lie pas le secret mais la perception claire et la simple profession de foi. Depuis que nous avons comme point central de cette perception et de cette profession de foi le maintien et donc la sécurité pour l'avenir d'un être formé par Dieu, nous servons ainsi le maintien d'une œuvre divine et accomplissons une volonté divine — pas le crépuscule secret d'une nouvelle maison de culte, mais bien l’ouverture devant la face du Seigneur. »

Selon Ron Rosenbaum, certains chercheurs pensent que le jeune Hitler a été fortement influencé, en particulier dans son point de vue racial, par une abondance d'œuvres occultes sur la supériorité mystique des Allemands, comme le magazine occulte et antisémite Ostara et accrédité la réclamation de son éditeur Lanz von Liebenfels auquel Hitler a rendu visite en 1909 en faisant l'éloge de son travail. John Toland a écrit que des preuves indiquent que Hitler était un lecteur régulier de Ostara. Toland mentionnait également un poème que Hitler aurait écrit alors qu'il servait dans l'armée allemande sur le front occidental en 1915.

Les travaux fondateurs sur Ariosophie, Les Racines Occultes du nazisme par Nicholas Goodrick-Clarke, consacre son dernier chapitre au nazisme avec le thème : Ariosophie et Adolf Hitler. En raison d’un manque de sources les historiens se trouvent en désaccord sur l'importance de Ariosophie concernant les vues religieuses d'Hitler. Comme il est indiqué dans l'avant-propos de The Roots Occultes du nazisme par Rohan Butler, Goodrick-Clarke est plus prudent dans l'évaluation de l'influence de Lanz von Liebenfels sur Hitler que Joachim Fest dans sa biographie d'Hitler.

En le comparant à Erich Ludendorff, Joachim Fest écrit : « Hitler lui – même s’était détaché de ces affections et de l'obscurantisme de ses premières années : Lanz c Liebenfels et la Société de Thulé. Encore une fois cela datait de longtemps. Il avait, dans Mein Kampf, formulé son mépris cinglant du volkish romantique qui préservait rudimentairement l’univers de sa propre imagination ». Fest se réfère au passage suivant de Mein Kampf :

« La chose caractéristique des adeptes de la religion primitive germanique est qu'ils parlent avec enthousiasme de l'ancien héroïsme germanique, de la préhistoire sombre, des haches en pierre, des lances et des boucliers. En réalité, ils sont les plus grands poltrons qui peuvent être imaginés par ces mêmes personnes qui brandissent des imitations savantes d'épées en fer-blanc et portent une peau d'ours ainsi que des cornes de taureau sur leurs têtes, ne prêchent rien pour le présent mais plutôt à la lutte avec des armes spirituelles et courent aussi vite que tous les communistes. »

On ne sait pas si cette déclaration est une attaque à quelqu'un en particulier. Il aurait pu être destiné à Karl Harrer ou au groupe Strasser. Selon Goodrick-Clarke, « Dans tous les cas, l'explosion implique clairement le mépris de Hitler pour les cercles de conspiration et d'études occultes-racistes et sa préférence pour l'activisme direct. » Hitler a aussi prononcé des paroles semblables dans les discours publics.

La littérature plus précise que Hitler n’avait pas l'intention d'instituer le culte des anciens dieux germaniques contrairement aux croyances de certains autres fonctionnaires nazis. Dans Le tableau d'Hitler, on peut trouver cette citation :

« Il me semble que rien ne serait plus absurde que de rétablir le culte de Wotan. Notre vieille mythologie a cessé d'être viable lorsque le christianisme s'est lui-même implanté. Rien ne meurt moins qu'il n'est déjà moribond. »

Jackson Spielvogel et David Redles, dans un article publié par le Centre Simon Wiesenthal, signalent l'influence de divers enseignements d'Helena Blavatsky, la fondatrice de la Société théosophique, tels qu'ils sont exposés par son livre La Doctrine secrète. Les adaptations de ses idées par ses disciples, par l'ariosophie, le Germanenorden et la Société Thulé, constituaient une influence non reconnue mais décisive sur Hitler. Alors qu'il a publiquement condamné et même persécuté les occultistes, les francs-maçons et les astrologues, ses entretiens privés divulguent sa croyance en les idées de ces groupes occultes concurrents et démontré que ses conversations pouvaient porter sur la réincarnation, l'Atlantide, les Hyperboréens, indiquant sa conviction que les mythes ésotériques tels que les batailles entre les dieux et les titans sont un souvenir collectif d'événements anciens.

Dans son enfance, Hitler admirait l’apparat du rituel catholique et l'organisation du clergé. Plus tard, il s’en est inspiré afin d’organiser son parti. Cela est visible par le fonctionnement hiérarchique et même liturgique des grands événements du NSDAP. Ainsi, les hymnes sont fréquemment utilisées. En raison de ces rituels, la considération de Hitler comme un messie et la nature totalitaire de l'idéologie, le mouvement nazi, comme les autres mouvements fascistes et le communisme, est parfois appelé « religion politique », ce qui est anti-ecclésiastique et anti religieux.

Bien que Hitler ait exprimé des opinions négatives envers les notions mystiques de certains de ses subalternes, il a néanmoins nommé Heinrich Himmler et Alfred Rosenberg à des postes supérieurs au sein du Parti nazi. William Shirer a écrit que, « sous la direction de Rosenberg, Bormann et Himmler soutenu par Hitler, le régime nazi destiné à détruire le christianisme en Allemagne voulait remplacer l'ancien paganisme du début tribal germanique avec le nouveau paganisme des extrémistes nazis ». Blainey a écrit: « le nazisme lui-même était une religion, une religion païenne, et Hitler était son grand prêtre… Son grand autel [était] l'Allemagne elle-même et le peuple allemand, leur sol et les forêts et la langue ainsi que les traditions ».

En 1924, au cours de son emprisonnement, Hitler avait choisi Alfred Rosenberg pour diriger le mouvement nazi en son absence. Dans son ouvrage de 1930, Le mythe du vingtième siècle, Rosenberg a écrit: « Nous savons maintenant que les valeurs suprêmes centrales de l'époque romaine et les Églises protestantes [-] empêchent les pouvoirs organiques des peuples déterminés par leur race nordique, [-] ils devront être rénovés ». Hitler avait qualifié son livre « pastiche, de détritus illogique ! » Mais en , Hitler nomma Rosenberg chef culturel et éducatif du Reich. Celui-ci devenait également l’idéologue officiel du régime. Rosenberg était notoirement anti-chrétien. Les responsables de l'Église ont été perturbés par la nomination de Rosenberg comme idéologue officiel, au vu de ses convictions anti-religieuses et païennes. Le Vatican interdit la diffusion de Mythe du XXe siècle en . Pendant la guerre, Rosenberg a décrit l'avenir qu'il envisageait pour la religion en Allemagne. Parmi ses articles, l’un déclarait que l’Église nationale du Reich de l'Allemagne devait exiger le contrôle exclusif de toutes les églises. La publication de la Bible devait cesser. Les crucifix, la Bible et les saints devaient être retirés des autels religieux pour laisser la place à Mein Kampf , livre adressé, selon Rosenberg, « à la nation allemande et donc à Dieu ». Il ajoute qu’il s’agit du « livre le plus sacré ». La croix chrétienne devait être retirée de toutes les églises et remplacée par la croix gammée. Peu de ses projets devaient être mis à exécution. En effet, Rosenberg devint la figure marginale du régime.

Hitler plaça Heinrich Himmler à la tête des Schutzstaffel, les forces de sécurité (SS). Himmler voyait la tâche principale de la SS comme « agissant de l'avant – devant éviter le christianisme et la restauration d'une manière « germanique » de la vie » afin de se préparer pour le prochain conflit entre « l'homme et les sous-hommes ». Il exigea que ses SS pratiquent le « culte du Germain ». En 1937, il a écrit qu'il était « la mission des SS que de donner au peuple allemand dans le prochain demi-siècle les fondements idéologiques non-chrétiens sur lesquels diriger et façonner leur vie. Cette tâche ne consiste pas seulement à vaincre un adversaire idéologique, mais doit être accompagnée à chaque étape par une impulsion positive : cela signifie la reconstruction du patrimoine allemand au sens le plus large et le plus complet ».

Hitler à propos de l'athéisme

[44] - [45] Au cours de sa carrière, et pour diverses raisons, Hitler a fait de nombreux commentaires sur les mouvements « athéistes ». Il associe l'athéisme avec le bolchevisme, le communisme et le matérialisme juif. Overy décrit Hitler comme sceptique face à toute croyance religieuse, sans qu’il soit pour autant complètement athée :

« Hitler était politiquement prudent de ne pas claironner son point de vue scientifique en public, notamment parce qu'il voulait maintenir la distinction entre son mouvement et l’impiété du communisme soviétique. Il n’était pas un athée complet. Ses déclarations publiques sont parsemées de références à ' Dieu » et à l’« Esprit éternel qui règne sur l'univers « ».Pour Hitler les vérités eschatologiques qu'il trouvait dans sa perception de la race représentaient le vrai. La valeur infinie de la course et la lutte pour soutenir les hommes trouvent ce qu'ils pourraient appeler Dieu, un sentiment intérieur de l'unité et de la nature et de l'intentionnalité historique […] Hitler ne pouvait accepter que le christianisme ne puisse offrir autre chose que des « idées » fausses pour soutenir sa prétention à la certitude morale »

— The Dictators : Hitler's Germany and Stalin's Russia, Richard Overy

L'historien Geoffrey Blainey écrit que Hitler a été courtisé et a bénéficié de la peur parmi les chrétiens allemands de l'athéisme militant communiste. « La propagation agressive de l'athéisme en Union soviétique a alarmé beaucoup de chrétiens allemands », écrit Blainey, et les nationaux-socialistes allait devenir, de ce fait, les principaux adversaires du communisme en Allemagne : « [Hitler] lui-même a vu le christianisme comme un allié temporaire. Selon lui, on pouvait être chrétien ou allemand mais pas les deux à la fois. Au début de l’année 1933, Hitler a publiquement défendu le national-socialisme des accusations d’anti-christiannisme. Lancées par Eugen Bolz, Staatspräsident de Wurtemberg. En menaçant la foi chrétienne, le parti s’exprime ainsi :

« Et maintenant, le Staatspräsident Bolz dit que le christianisme et la foi catholique sont menacés par nous. À cette charge, je peux répondre qu’en premier lieu, il fait partie des chrétiens et non athées internationaux qui se tiennent aujourd'hui à la tête de l'Allemagne. Je ne parle pas seulement du christianisme, non, je professe aussi que je ne me suis jamais allié avec les partis qui détruisent le christianisme. Si aujourd'hui, face à la menace, beaucoup souhaitent prendre le christianisme sous leur protection, je leur demanderais où était le christianisme pour eux durant ces quatorze dernières années alors qu’il était lié à l’athéisme ? Non, jamais et à aucun moment plus de dégâts internes n’ont été faits au christianisme avec un parti théoriquement chrétien, assis avec ceux qui niaient Dieu dans un seul et même élan. »

— Discours d'Adolf Hitler prononcé à Stuttgart le

Le discours d'Hitler évoque les alliances politiques du Parti Aligné au centre catholique avec les partis de la gauche, qu'il associait au bolchevisme et donc à l'athéisme. Eugen Bolz a été démis de ses fonctions et emprisonné peu de temps après que les nazis eurent pris le pouvoir. Plus tard, il sera exécuté.

Au cours des négociations menant au Reichskonkordat avec le Vatican, Hitler a dit que « les écoles laïques ne peuvent jamais être tolérés parce que ces écoles n’ont aucune instruction religieuse et une instruction morale générale sans fondement religieux est construit sur l'air, par conséquent, toute la formation du caractère et la religion doit être dérivé de la foi. Cependant, comme Hitler avait consolidé son pouvoir, les écoles sont devenus un champ de bataille majeur dans la campagne nazie contre les Églises. En 1937, les nazis ont interdit tous les membres des Jeunesses hitlériennes d'appartenir simultanément à un mouvement de jeunesse religieux. L'éducation religieuse a été interdite dans le Jeunesses hitlériennes et en 1939, les enseignants membres du clergé ont été retirés de la quasi-totalité des écoles publiques. Hitler a parfois fait pression pour que les élèves d’écoles religieuses soient placés dans des familles d’accueil qui puisse leur donner l’éducation nécessaire. Dans les écoles d’élite nazie, les prières chrétiennes ont été remplacées par des rituels teutoniques et le culte du soleil. En 1939, toutes les écoles confessionnelles catholiques avaient été démantelées ou converties en établissements publics.

Dans une allocution radiodiffusée du , Hitler a déclaré : « Pendant huit mois, nous avons mené une bataille héroïque contre la menace communiste avec notre peuple, la décomposition de notre culture, la subversion de notre art, et l'empoisonnement de notre moralité publique. Nous avons mis fin à la négation de Dieu et à l'abus de la religion. Nous devons à la Providence une humble gratitude pour ne pas nous permettre de perdre notre combat contre la misère du chômage et pour le salut du paysan allemand ».

Dans un discours prononcé à Berlin, le , Hitler a déclaré : « Nous étions convaincus que le peuple avait besoin et a besoin de cette foi. Nous avons donc entrepris la lutte contre le Mouvement athéiste et non seulement avec quelques déclarations théoriques : nous avons agi. » Dans un discours prononcé à Coblence, le , Hitler a déclaré : « Il peut y avoir eu un moment où même les partis fondés sur la base ecclésiastique étaient nécessaires pour l'époque. Le libéralisme était opposé à l’Église alors que le marxisme était anti-religieux. Mais le temps a passé. Le national-socialisme oppose ni l'Église, ni l'anti-religion. Au contraire, il se dresse sur le terrain d'un vrai christianisme. Les intérêts de l’Église coïncident avec les nôtres dans notre lutte contre les symptômes de dégénération dans le monde d'aujourd'hui, dans notre lutte contre la culture bolchevique, contre un mouvement athéiste, contre la criminalité et dans notre lutte pour la conscience d'une communauté dans notre vie nationale, pour la conquête de la haine et la désunion entre les classes, pour la conquête de la guerre civile et des troubles, des conflits et de la discorde. Ce n’est pas anti-chrétien, ce sont des principes chrétiens. »

Hitler à propos des religions indiennes

Le choix de la croix gammée comme symbole principal et officiel des nazis était liée à la croyance dans la culture originelle aryenne du peuple allemand[46] - [47]. Ils ont examiné les premiers Aryens comme étant les envahisseurs blancs prototypiques et le signe de la croix gammée comme un symbole de l'Aryen, la race des Seigneurs. La théorie a été inspirée par l'archéologue allemand Gustaf Kossinna qui a fait valoir que les anciens Aryens étaient une race nordique supérieure du nord de l'Allemagne qui s’est étendue dans les steppes de l'Eurasie et de là en Inde où ils ont établi la religion védique.

Hitler à propos de l'islam

Parmi les religions orientales, Hitler décrit les chefs religieux tels que « Confucius, Bouddha et Mahomet » en tant que fournisseurs de « nourriture spirituelle »[48] - [49]. Dans ce contexte, les liens d'Hitler avec Mohammed Amin al-Husseini, qui a exercé la fonction de grand mufti de Jérusalem jusqu'en 1937 — qui comprenaient son asile en 1941 avec le grade d'honneur d'un major-général de la SS et avait une « généalogie raciale respectable » — ont été interprétés par certains comme un signe de respect plutôt que comme une relation née de l'opportunisme politique. À partir de 1933, al-Husseini, qui avait lancé une campagne pour libérer les différentes parties de la région arabe du contrôle britannique et expulser les Juifs de l’Égypte et de la Palestine, a été impressionné par la politique de boycott juif que les nazis appliquaient en Allemagne et espérait qu'il pouvait utiliser les vues antisémites dont beaucoup dans la région arabe partageaient avec le régime d'Hitler afin de forger une alliance militaire stratégique qui l'aiderait à éliminer les Juifs de Palestine. En dépit des tentatives d'al-Husseini pour atteindre l'Allemagne, Hitler a refusé de former une telle alliance avec al-Husseini, craignant que cela affaiblisse les relations avec la Grande-Bretagne.

Au cours de l'échec de 1936-1939 avec la révolte arabe en Palestine, Husseini et ses alliés ont saisi l'occasion de renforcer les relations avec l'Allemagne et appliqués la diffusion des coutumes et de la propagande nazie tout au long de leurs bastions en Palestine en signe de respect. En Égypte, les Frères musulmans devraient suivre l'exemple d'Al-Husseini. L'influence de Hitler se répandit bientôt dans toute la région mais ce ne fut qu'en 1937 que le gouvernement nazi accepta d'accorder à al-Husseini et aux Frères musulmans la demande d’aide financière et militaire réclamée.

Hitler à propos du judaïsme