Coudun

Coudun est une commune française située dans le département de l'Oise, en région Hauts-de-France.

| Coudun | |||||

L'église Saint-Hilaire, XIIe siècle. | |||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Hauts-de-France | ||||

| Département | Oise | ||||

| Arrondissement | Compiègne | ||||

| Intercommunalité | CC du Pays des Sources | ||||

| Maire Mandat |

Jean-Marie Coulon 2023-2026 |

||||

| Code postal | 60150 | ||||

| Code commune | 60166 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Coudunois, Coudunoises | ||||

| Population municipale |

1 063 hab. (2020 |

||||

| Densité | 102 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 49° 27′ 42″ nord, 2° 48′ 55″ est | ||||

| Altitude | Min. 37 m Max. 149 m |

||||

| Superficie | 10,4 km2 | ||||

| Type | Commune urbaine | ||||

| Aire d'attraction | Compiègne (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton d'Estrées-Saint-Denis | ||||

| Législatives | 6e circonscription de l'Oise | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

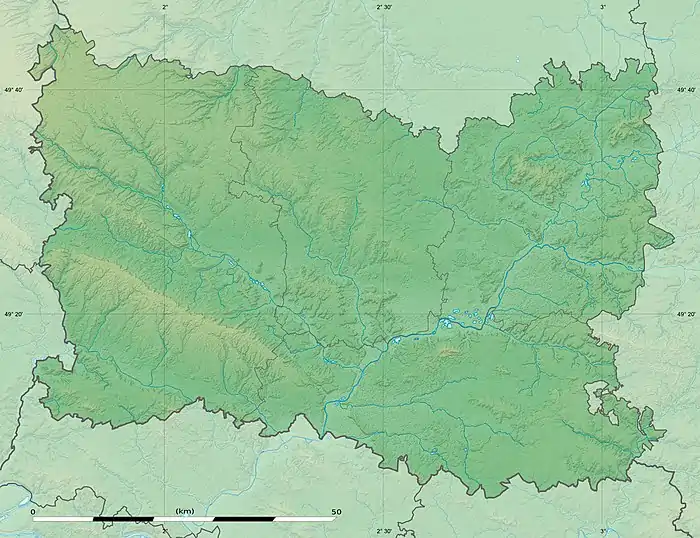

Géolocalisation sur la carte : Oise

Géolocalisation sur la carte : Hauts-de-France

| |||||

Ses habitants sont appelés les Coudunois et les Coudunoises.

Géographie

Description

Coudun est située dans la vallée de l'Aronde au pied du flanc nord-ouest du mont Ganelon, en amont et en aval du village, la rive gauche de l'Aronde est constituée de zones humides plantées en peupleraies qui bordent les pentes boisées du mont Ganelon, à l'ouest les coteaux sont recouverts par des terres agricoles qui s'étendent jusque sur le plateau de Margny les Compiègne et le carrefour des Sept-Voies.

Entre l'Aronde et le mont Ganelon passe la RN 1032, empruntant au nord du mont Ganelon, l'antique passage des chemins de barbarie[1]. Aucun accès à cette voie rapide n'existe pour desservir directement la commune, qui en subit les nuisances mais n'en tire aucun profit économique au service de son développement industriel et commercial.

Coudun est à 5 km au nord de Compiègne.

Communes limitrophes

Les communes aux limites de son territoire sont Giraumont, Longueil-Annel, Clairoix, Bienville, Margny-les-Compiègne, Baugy, Braisnes-sur-Aronde et Villers-sur-Coudun.

Hydrographie

L'Aronde coule au nord de la commune, entouré de ses zones humides.

L'Aronde est un affluent en rive droite de l'Oise, et donc un sous-affluent de la Seine.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique dégradé des plaines du Centre et du Nord », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[2]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique altéré » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Il s’agit d’une zone de transition entre le climat océanique, le climat de montagne et le climat semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des reliefs[3].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[6] complétée par des études régionales[7] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Margny-les-Compiègne », sur la commune de Margny-lès-Compiègne, mise en service en 1994[8] et qui se trouve à 4 km à vol d'oiseau[9] - [Note 4], où la température moyenne annuelle est de 11,1 °C et la hauteur de précipitations de 662,2 mm pour la période 1981-2010[10]. Sur la station météorologique historique la plus proche[Note 5], « Saint-Quentin », sur la commune de Fontaine-lès-Clercs, dans le département de l'Aisne, mise en service en 1933 et à 48 km[11], la température moyenne annuelle évolue de 10 °C pour la période 1971-2000[12] à 10,3 °C pour 1981-2010[13], puis à 10,8 °C pour 1991-2020[14].

Urbanisme

Typologie

Coudun est une commune urbaine, car elle fait partie des communes denses ou de densité intermédiaire, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 6] - [15] - [16] - [17].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Compiègne dont elle est une commune de la couronne[Note 7]. Cette aire, qui regroupe 101 communes, est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants[18] - [19].

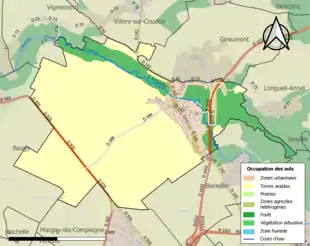

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (76,5 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (78,9 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (75,2 %), forêts (15,7 %), zones urbanisées (7,8 %), zones agricoles hétérogènes (1,3 %)[20].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[21].

Lieux-dits, hameaux et écarts

Le hameau de Revenne situé à cheval sur les territoires de Coudun et de Braisnes-sur-Aronde est partiellement dépendant de Coudun.

Habitat et logement

En 2018, le nombre total de logements dans la commune était de 508, alors qu'il était de 424 en 2013 et de 389 en 2008[I 1].

Parmi ces logements, 94,4 % étaient des résidences principales, 1,2 % des résidences secondaires et 4,4 % des logements vacants. Ces logements étaient pour 86,3 % d'entre eux des maisons individuelles et pour 13,7 % des appartements[I 2].

Le tableau ci-dessous présente la typologie des logements à Coudun en 2018 en comparaison avec celle de l'Oise et de la France entière. Une caractéristique marquante du parc de logements est ainsi une proportion de résidences secondaires et logements occasionnels (1,2 %) inférieure à celle du département (2,5 %) mais supérieure à celle de la France entière (9,7 %). Concernant le statut d'occupation de ces logements, 73,5 % des habitants de la commune sont propriétaires de leur logement (84,4 % en 2013), contre 61,4 % pour l'Oise et 57,5 pour la France entière[I 3].

Projets d'aménagement

L'ancienne voie ferrée de Compiègne à Roye-Faubourg-Saint-Gilles, désaffectée, doit être aménagée par l'intercommunalité entre Coudun et Villers-sur-Coudun d'ici 2024 en voie verte, en continuité de la section aménagée par l’Agglo de la région de Compiègne à Clairoix[22].

Toponymie

Le nom de Cosdun remonte au gaulois *Coslodunon. La première partie « coslo- » désigne le « noisetier, le coudrier » tandis que la deuxième partie, « dunon » signifie « fort, forteresse, citadelle, enceinte fortifiée, mont, hauteur »[23].

Il a évolué en Cosdunum, cité pour la première fois dans la charte de Dagobert 1er en 638[24], il est encore d'usage dans les cartulaires de différentes abbayes aux XIIe et XIIIe siècles (St Martin de Tournai[25], Ourscamps[26] ou Saint Yved de Braine[27]). Les autres appellations cités par différents ouvrages, Cusdunum, Casdunum, Culdunum, que l’on trouve uniquement dans les actes de Clotaire III en 657 et Louis IV en 936[28], tous relatifs au même thème et inspirés par l’acte de Dagobert, sont issues de copies effectuées aux XVIIe et XVIIIe siècles et ne doivent leur existence qu'à des erreurs de transcription[29].

Histoire

Antiquité

À l'époque gauloise, Coudun est située sur la frontière entre les territoires des Bellovaques, des Veromandiens et des Suessiones (rive gauche de l'Oise), c'est un point de passage important, situé à peu de distance du carrefour des Sept-Voies où se croisaient les principales voies de communication de la Gaule belgique.

Il est vraisemblable que le sommet du mont Ganelon (alt. : 149 m) qui surplombe la commune de Coudun (alt. : 43 m) ait été un oppidum gaulois ou à défaut un point de vigie tant sa situation géographique est stratégiquement essentielle au contrôle de la région.

Durant la période gallo-romaine, le site garda toute son importance stratégique, le plateau au sommet du mont Ganelon appelé Camp de César en garde la mémoire, la présence d'un camp romain au sud du mont sur le territoire de Clairoix est attestée par les fouilles effectuées dans les années 1800[31]. Sur le territoire de Coudun, la présence d'une grande villa gallo-romaine est révélée par les recherches en archéologie aérienne de R. Agache[32].

Moyen Âge

Le document le plus ancien mentionnant Coudun est une charte de l’abbaye de Saint-Denis de 638[33], par laquelle le roi Dagobert fait don à l’abbaye de Saint-Denis des villages : Acuciaco (Aiguisy), Cosdunum (Coudun), Mediavillare (Moyenville), Magnovillare (Grandvillers-aux-Bois), Gellae (Jaux).

Cette donation est confirmée par Clotaire III en 657[34].

En 877, les terres de Coudun sont données par Charles le Chauve à l’abbaye Saint-Corneille de Compiègne lors de sa fondation[35]. En 936, un acte de Louis IV d’Outremer[36] prescrit la restitution à l’abbaye Saint-Corneille de ses biens spoliés par son prévôt Rothard, depuis nommé évêque de Meaux. Il y est indiqué que Rothard s’est approprié, entre autres, les terres bordant les deux rives et les droits de franchissement de l’Aronde et qu’il s’est fait construire un château fort[37] à Coudun. On peut donc estimer au début des années 900 la fondation de ce fief, en une période de grands désordres dus aux attaques des Normands (l’abbaye Saint-Corneille est détruite en 882, incendiée en 912 et 916, les Normands[37] étaient à Noyon en 891-892 et en 925).

Rothard ne se plia pas à cette prescription, conserva les terres, fondant ainsi la lignée des seigneurs de Coudun. Ses descendants pour s’attirer les bonnes grâces de l’église firent quelques compromis ainsi qu’en atteste un acte de Hugues de Coudun vers 1092[38], pour la fondation d’un prieuré à Élincourt-Sainte-Marguerite par les bénédictins de Cluny.

Les seigneurs de Coudun tirent leur puissance du contrôle des droits de passage sur leur terre. En effet, ce territoire permet de maîtriser le passage du mont Ganelon, par le nord à Coudun et au sud à Janville où le passage terrestre entre le mont Ganelon et l’Oise est le plus rétréci, les seigneurs de Coudun y tenaient un péage qui contrôlait la navigation sur l’Oise.

En 1166[40], Raoul de Coudun, chevalier et sire de Janville, accorde à l’abbaye Notre-Dame d'Ourscamp un droit de passage sur ses terres et à la navigation sur l’Oise pour le transport des produits utiles à la vie de l’abbaye mais en excluant les produits destinés à faire commerce, pour lesquels les droits devront être réglés. Cet acte sera confirmé par un de ses descendants Robers de Coudun, chevalier, sire de Jehanville et ses deux fils Hugo et Raoul en 1305[41].

La seigneurie de Coudun, faute de descendant mâle, s'éteint, ses terres passent dans la maison de Saint-Simon par le mariage vers 1260 de Béatrix de Coudun avec Simon de Saint Simon[42] (La route qui longe le mont Ganelon entre Clairoix et Coudun porte le nom de voie Saint-Simon). En 1332, pour les mêmes raisons, les terres de Coudun passent dans la maison de Rouvroy par le mariage de Marguerite de Saint-Simon avec Matthieu de Rouvroy dit le borgne qui au décès de ses beaux-parents en 1337, hérite de la moitié des terres de Coudun[43].

À la suite de ces différentes successions, le titre de seigneur de Coudun se retrouve dans plusieurs maisons[44] :

- de 1334 à 1458, les Rouvroy de Saint-Simon (Jean I, Matthieu II, Gaucher) ;

- de 1334 à 1415, les De Raineval (Guillaume, Raoul II, Jean).

En mai 1430, lors de la capture de Jeanne d'Arc par les Bourguignons, au siège de Compiègne, le Duc de Bourgogne, Philippe le Bon, bivouaque à Coudun[45].

Au XVe siècle, Jean Sorel (ou Soreau) écuyer, seigneur de Coudun[46], (mort avant 1446), est le châtelain de Coudun, Il était marié à Catherine Tristan de Maignelais, fille de Jean Tristan de Maignelais (mort en 1462), châtelain de Verneuil-en-Bourbonnais, et de Marie de Jouy. De ce mariage sont issus cinq enfants, dont Agnès Sorel, favorite du roi Charles VII, qui donna naissance à trois filles, légitimées officiellement en tant que princesses de France et qui furent mariées à de grands seigneurs de la cour.

Temps modernes

Vers 1580, les terres de Coudun sont rachetées par la famille d'Humières (Jacques?) et apparaissent dans la liste des fiefs de Charles d'Humières, seigneur de [...], Monchy, Baugy et Coudun, gouverneur de Compiègne qui décède en 1595 sans descendance, sa sœur Jacqueline, héritière, épouse Louis de Crevant, les terres de Coudun font alors partie de la maison Crevant d'Humières jusqu'à la Révolution française.

Doyenné de Coudun

L'importance de Coudun se traduit aussi au niveau des institutions religieuses, dont elle était un des dix doyennés du diocèse de Beauvais. En 1630, on dénombre sur ce doyenné : 1 collégiale, 34 cures ![]() , 1 vicariat, 26 chapellenies, 1 une abbaye, 3 prieurés[47].

, 1 vicariat, 26 chapellenies, 1 une abbaye, 3 prieurés[47].

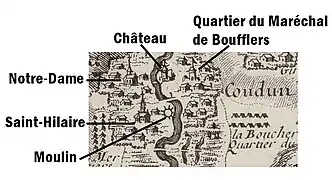

Coudun comportait deux paroisses :

- Notre-Dame, la plus ancienne certainement, avec son église située à proximité du château, édifice de taille modeste si on s'en réfère au plan d'intendance de 1783. Elle sera détruite en 1794. Il n'en subsiste que peu de traces : la boulangerie rue Notre-Dame comporte, dans son angle, une niche abritant une statue de la Vierge.

- Saint-Hilaire, avec son église construite au XIIe siècle, au sud du village, classée Monument Historique en 1924. Elle renferme en son clocher une cloche datant de 1661, gravée COULDUN.

On y trouvait aussi un hôtel-Dieu, une léproserie Saint-Ladre[48] et cinq chapelles[49] :

Chapelle Beate Marie, Chapelle de Gardinis, Chapelle in domo domini Regneval, Chapelle Sancti animosii, Chapelle Sancti Pietri.

Tous ces édifices ont disparu, il ne reste que quelques noms de voies ou de parcelles cadastrales pour en perpétuer la mémoire (voirie de l'hôtel-Dieu, champ Saint Pierre (aujourd'hui dénommé la Renette) , vallée Saint-Ladre).

Le camp de Coudun

En 1698, du 28 août au 20 septembre, Louis XIV organise de grandes manœuvres militaires afin d'enseigner l'art de la guerre Louis de France duc de Bourgogne, son petit-fils[50].

Les troupes étaient formées et campées sur deux lignes appuyant leur droite au village de Monchy et leur gauche à celui de Bienville. Le centre se trouvait ainsi placé en avant de Coudun où était situé le quartier général du roi, où le est organisée une revue générale des troupes (60 000 hommes, 50 bataillons, 52 escadrons, 44 pièces d'artillerie). Assistent à cette revue le roi d'Angleterre Jacques II et de nombreux représentants étrangers et les membres de la cour[51].

Le maréchal de Boufflers chargé de l'organisation de ce camp tient ses quartiers à Coudun dans l'ancienne ferme du château. Il y organise l'accueil et la restauration de tous les visiteurs de marque dans un faste et une profusion qui marqua tous ses hôtes, au point de faire l'objet d'une représentation dans l'almanach de l'année 1699.

En 1764, on dénombrait 152 feux dans la commune de Coudun[52].

- Le camp de Coudun

Coudun en 1698[53].

Coudun en 1698[53]. Louis XIV devant le campde Coudun.

Louis XIV devant le campde Coudun. Extrait de l'almanach de 1699.

Extrait de l'almanach de 1699.

Époque contemporaine

De 1793 à 1833, Coudun et Giraumont ne forment qu'une seule commune.

Camps et grandes manœuvres

De 1833 à 1847, six camps militaires, à l'image de celui de 1698, sont organisés en septembre à Compiègne. Ce sont à chaque fois environ 20 000 hommes et 4 500 chevaux qui séjournent durant plusieurs semaines dans le secteur de Compiègne, nécessitant un surcroit d'approvisionnements qui fait le bonheur des commerçants et des producteurs locaux. Le stationnement des troupes et les parades de revue s'effectuent sur le plateau de Margny essentiellement sur le territoire de la commune de Coudun. Les agriculteurs reçoivent une indemnisation pour l'occupation de leurs terres , les dégradations et les retards de mise en culture engendrés par le déroulement du camp[54].

Épidémie de choléra de 1849

En 1832, une première épidémie de choléra frappe la France entre mars et septembre, alors que Compiègne est touchée[55], Coudun est épargnée. Ce ne sera pas le cas lors de l'épidémie de 1849, alors que le taux moyen de mortalité dans la commune sur les dix années précédentes est de 2,6 %, il passe cette année-là à 6,1 % ; du 27 août au 25 septembre, 23 décès sont enregistrés sur un total annuel de 34.

Évolution de l'habitat

Dans les recensements[56] de 1831 à 1866, il est fait mention de la nature des habitations en les classant en fonction de la nature de leur toiture.

En 1831, pour Coudun seule, on dénombre 131 maisons dont 99 sont couvertes en chaume, 30 ont un toit en tuile et 2 un toit en ardoise.

En 1841, 144 maisons, 76 couvertes en chaume, 65 en tuile et 3 en ardoise.

En 1866, 165 maisons, chaume 29, tuile 121, ardoise 15.

Sucrerie de Coudun

En 1855, trois agriculteurs de Coudun, Bienville et Margny-lès-Compiègne fondent la « société Desmaret Vervelle et Cie » exploitant à Coudun une sucrerie équipée d’une machine à vapeur à cylindre vertical de 12 chevaux dont la chaudière est alimentée au charbon de terre (tourbe extraite localement dans les tourbières de Revennes et Braisnes).

En 1896, la sucrerie est rachetée par Joseph Fantauzzi qui l'équipe d'une unité de distillation.

Dans les années 1930, un transbordeur aérien à godets est installé entre le plateau et la sucrerie afin d'en faciliter l'approvisionnement. Les godets descendent les betteraves vers la sucrerie et remontent simultanément les pulpes vers le plateau. Quelques blocs de béton, vestiges des fondations des pylônes, sont encore visibles sur les bords du chemin de Compiègne et de l'ancien chemin de Coudun à Compiègne.

La sucrerie cesse son activité en 1966[57]. Dans les années 1970, le site est reconverti en usine de reconditionnement de fûts métalliques par la société des Établissements Goux qui ferme en 2007, activité reprise par la société Duo Métal en 2009 avec le concours du conseil régional de Picardie[58].

Guerre de 1870

À la suite de la Bataille de Sedan, les troupes prussiennes qui poursuivent leur avance sur Paris arrivent à Compiègne le et y séjourneront jusqu’en novembre 1871. Durant cette période l’armée prussienne rançonne les populations locales, contributions de guerre, impôts et réquisitions en nature sont imposées sous la menace. À la date du 24 septembre 1870, le garde du domaine de Rimberlieu indique dans ses carnets[59] que 64 Prussiens sont venus à Coudun, Giraumont et Bienville pour réquisitionner du blé, de la farine et du lard salé.

Coudun versera au total 29 000 francs (essentiellement sous forme de réquisitions en nature estimées à 24 417 francs) ce qui fait d’elle la commune la plus touchée du canton de Ressons-sur-Matz avec une part de 11 % du total des contributions versées par les 22 communes du canton[60]

Chemin de fer

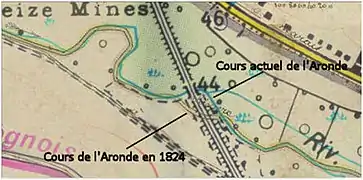

En 1881, la ligne de Compiègne à Roye-Faubourg-Saint-Gilles, une ligne de chemin de fer à voie unique est mise en service. Son édification nécessita de détourner le cours de l’Aronde afin d’établir le pont qui l’enjambe (le pont de Fer).

Entre 1884 et 1914, le trafic voyageur est assuré par quatre aller-retours par jour entre Compiègne et Roye.

Durant la Première Guerre mondiale, d’octobre 1914 à mars 1917, cette voie ferrée longeant la ligne de front, est d’un grand intérêt stratégique pour le ravitaillement, l’évacuation des blessés et les mouvements de troupes.

Le trafic voyageur est officiellement arrêté en 1939, (quelques trains circulèrent encore entre 1940 et 1942). À partir de 1945, seuls circulent des trains de marchandises desservant les différents sites industriels situés le long de la ligne (sucreries de Coudun, Monchy Humières, scierie de Villers-sur-Coudun…).

En 1985, le seul trafic se réduit au passage d’un train par semaine à destination du site Totalgaz de Ressons-sur-Matz.

À la fin des années 1990, la voie est définitivement coupée à l’entrée de Coudun lors de la construction de la voie rapide RN 1032, mettant un terme définitif à son utilisation.

Détournement du cours de l'Aronde. Superposition du cadastre napoléonien de 1824 et de la carte IGN de 1995.

Détournement du cours de l'Aronde. Superposition du cadastre napoléonien de 1824 et de la carte IGN de 1995.%252C_la_halte.jpg.webp) La station du chemin de fer au début du XXe siècle.

La station du chemin de fer au début du XXe siècle.

Première Guerre mondiale

Fin août 1914, les premières troupes allemandes arrivent à Compiègne par le haut de Margny-lès-Compiègne[61], Coudun en contrebas du plateau n’échappe pas aux razzias menées par l’envahisseur dans le secteur pour ravitailler ses troupes. À partir d’octobre 1914 et jusqu’en mars 1917, le front se fixe à une quinzaine de kilomètres au nord, Coudun est alors un lieu de cantonnement des troupes, situé dans la zone des armées, le secteur en 1914 et 1915 est sous le contrôle du 13e Corps d'armée.

En juin 1918, lors de la bataille du Matz, les batteries d’artillerie des 46e et 58e RAC sont positionnées à Coudun qui devient alors une cible pour l’artillerie et l’aviation allemande causant des destructions dans le centre du village. Du 13 au 30 juin 1918 le 58e RAC tire 33 000 obus, ses pertes s'élèvent à 20 tués, 83 blessés, 12 canons détruits[62].

- Coudun pendant la Première Guerre mondiale

Spahis au camp de Coudun

Spahis au camp de Coudun Cavaliers africains des Spahis

Cavaliers africains des Spahis Spahis préparant du son pour la fabrication du pain

Spahis préparant du son pour la fabrication du pain

Politique et administration

Rattachements administratifs

La commune se trouve dans l'arrondissement de Compiègne du département de l'Oise.

Elle faisait partie depuis 1801 du canton de Ressons-sur-Matz[63]. Dans le cadre du redécoupage cantonal de 2014 en France, cette circonscription administrative territoriale a disparu, et le canton n'est plus qu'une circonscription électorale.

Rattachements électoraux

Pour les élections départementales, la commune fait partie depuis 2014 du canton d'Estrées-Saint-Denis

Pour l'élection des députés, elle fait partie de la sixième circonscription de l'Oise.

Intercommunalité

Coudun est membre de la communauté de communes du Pays des Sources, un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre créé en 1997 et auquel la commune a transféré un certain nombre de ses compétences, dans les conditions déterminées par le code général des collectivités territoriales. Elle en est l'un de ses trois pôles d'activité, avec Ressons sur Matz et Lassigny.

Liste des maires

Équipements et services publics

Eau et déchets

Un méthaniseur, l'un des premiers installés dans l'Oise, a été mis en service dans la commune en 2016 par une initiative privée[75] - [76]. Son extension est envisagée pour porter sa capacité de traitement à 96 tonnes brutes par jour, soit 35 000 tonnes brutes par an[77].

Enseignement

Les enfants de la commune sont scolarisés avec ceux de Giraumont dans le cadre d'un regroupement pédagogique intercommunal (RPI)[78].

L'école maternelle de coudun est reconstruite en 2021, après un incendie qui a rendu inutilisable le bâtiment en 2019[78] - [79]. La création d'un local périscolaire distinct des locaux de la cantine est prévu en 2021[80].

Population et société

Évolution démographique

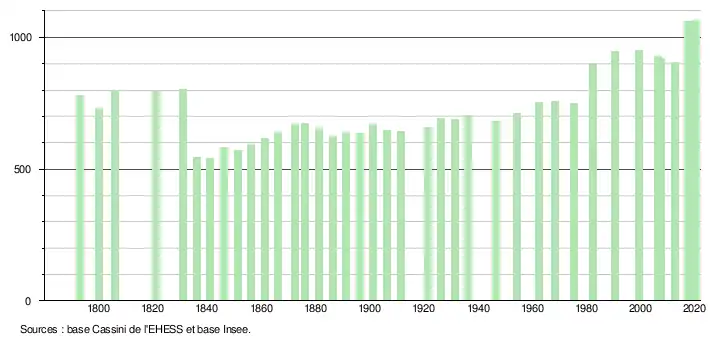

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[81]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2007[82].

En 2020, la commune comptait 1 063 habitants[Note 8], en augmentation de 7,27 % par rapport à 2014 (Oise : +1,35 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

En 1793, Giraumont fut intégrée à la commune de Coudun et ce jusqu'en 1833 où elle devient une commune indépendante de Coudun, ce qui explique la diminution importante de la population entre les années 1831 et 1836 dans les données statistiques.

Dans les recensements de 1851 à 1872, le maire devait, dans le récapitulatif, indiquer les raisons d'une variation de la population communale.

Ainsi peut-on lire les informations suivantes :

- 1851 : « Diminution (-12) de la population due au choléra » (Voir § 3.5.2)

- 1856 : « Augmentation (+23) due à des ouvriers employés à la sucrerie » (fondée en 1855)

- 1861 : « Augmentation(+22) due à l'ensemble des travaux agricoles et industriels qui existent dans la commune et qui amènent des étrangers avec leur famille » (Bien que le recensement me fasse apparaître qu'un couple de nationalité belge sans enfant et un Polonais marié avec une Française et un enfant donc trois étrangers parmi les 22 nouveaux habitants)

- 1866 : « Augmentation (+23) due à l'activité de la sucrerie »

- 1872 : « Augmentation (+30) due à des naissances en excès par rapport aux décès et à l'arrivée de deux familles de Giraumont »

En 1982, augmentation de la population de 20 %, due à l'aménagement par la municipalité d'une zone pavillonnaire de 65 parcelles sur les terrains situés entre le village et la voie ferrée ; création de la rue des Acacias et de la rue des Rosiers.

Pyramide des âges

En 2018, le taux de personnes d'un âge inférieur à 30 ans s'élève à 30,1 %, soit en dessous de la moyenne départementale (37,3 %). À l'inverse, le taux de personnes d'âge supérieur à 60 ans est de 28,6 % la même année, alors qu'il est de 22,8 % au niveau départemental.

En 2018, la commune comptait 523 hommes pour 544 femmes, soit un taux de 50,98 % de femmes, légèrement inférieur au taux départemental (51,11 %).

Les pyramides des âges de la commune et du département s'établissent comme suit.

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- L'église Saint-Hilaire, de style roman, construite en 1109, par Raoul seigneur châtelain de Coudun, l’un des rares édifices romans complet et intact de la région, est classée monument historique[86].

Son plan est constitué d'une nef de 3 travées avec bas-côtés, puis une travée supportant le clocher entourée de deux chapelles formant ensemble un croisillon. L'ensemble se poursuit par et le chœur constitué d’une travée droite terminée par une abside en hémicycle.

Dans l'édifice se trouve une poutre de gloire du XVIe siècle et l'autel avec tabernacle et retable, du XVIIIe siècle[87].

Le monument aux morts.

Le monument aux morts. Carré militaire français du cimetière de l'église.

Carré militaire français du cimetière de l'église.

Personnalités liées à la commune

- Agnès Sorel née en 1422 probablement à Coudin, morte en 1450, fille de Jean Sorel, ou Soreau, châtelain et seigneur de Coudun, est connue pour avoir été la favorite du roi de France Charles VII.

Héraldique

|

Blason | Parti : au premier de gueules à la fasce d'argent (seigneur de Coudun), au second d'argent fretté de douze pièces de sable (famille D'Humières). |

|---|---|---|

| Détails | Le statut officiel du blason reste à déterminer. |

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Site de la Mairie de Coudun

- « Dossier complet : Commune de Coudun (60166) », Recensement général de la population de 2018, INSEE, (consulté le ).

- « Coudun », Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, .

- « Coudun » sur Géoportail.

Notes et références

Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[4].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[5].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Par station météorologique historique, il convient d'entendre la station météorologique qui a été mise en service avant 1970 et qui est la plus proche de la commune. Les données s'étendent ainsi au minimum sur trois périodes de trente ans (1971-2000, 1981-2010 et 1991-2020).

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé, en , celle d'aire urbaine afin de permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Site de l'Insee

- « Chiffres clés - Logement en 2018 à Coudun » (consulté le ).

- « Chiffres-clés - Logement en 2018 à Coudun - Section LOG T2 » (consulté le ).

- « Chiffres-clés - Logement en 2018 à Coudun - Section LOG T7 » (consulté le ).

- « Chiffres clés - Logement en 2018 dans l'Oise » (consulté le ).

- « Chiffres clés - Logement en 2018 dans la France entière » (consulté le ).

Autres sources

- Nom donné par Jules César aux chemins utilisés par barbares. Origine de Compiègne- Le Bon de Bicquilley - §4 page 81

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - », sur www.observatoireclimat-hautsdefrance.org (consulté le )

- « Station Météo-France Margny-les-Compiègne - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Coudun et Margny-lès-Compiègne », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Margny-les-Compiègne - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Coudun et Fontaine-lès-Clercs », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Saint-Quentin - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Saint-Quentin - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Saint-Quentin - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune urbaine - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Compiègne », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Lucien Djani, « L’ancienne voie ferrée va être aménagée pour les vélos à Coudun et Villers-sur-Coudun : La voie ferrée Compiègne-Roye, aujourd’hui désaffectée, sera transformée en voie verte. Le budget est estimé à 852 800 euros. Le projet est porté par la Communauté de communes du Pays des sources », Le Courrier picard, (lire en ligne, consulté le ).

- Lauran Toorians, « Place-names reflecting Gaulish *Coslo-dūnon: Coudun, Colembert and Heusden », Études celtiques, no 37, (lire en ligne).

- « Chartes de l’abbaye de Saint-Denis — Inventaire général des chartes de Saint-Denis : tome I (Archives nationales, LL 1189) (ISD-vol1) », sur saint-denis.enc.sorbonne.fr (consulté le ).

- « Charte de l’abbaye Saint Martin de Tournai 1155 Acte 77 page 81 / 139 du pdf ».

- « Chartes de l'Evêque de Noyon signée à Coudun en 1159 », sur www.cn-telma.fr, (consulté le ).

- Olivier Guyotjeannin, Le chartrier de l'abbaye prémontrée de Saint-Yved de Braine (1134-1250) page 286 acte 144, École nationale des chartes, , 455 p. (ISBN 978-2-900791-20-2, lire en ligne).

- statutes France. Laws, Philippe Lauer et Maurice Prou, Recueil des actes de Louis IV, roi de France (936-954) publié sous la direction de Maurice Prou, Paris Impr. nationale, (lire en ligne).

- Cartulaire de l'abbaye de Saint-Corneille de Compiègne. 1. 827-1216 : publié par le chanoine Morel,... ; Société historique de Compiègne (lire en ligne).

- Extrait de Origines de Compiègne- M le Bon de Bicquilley - page 66 - Doc BnF

- Actes du 91e congrès des sociétés savantes - Michel Roblin - page 218 .

- Revue archéologique de l'Oise- N°18 - 1980

- « Chartes de l’abbaye de Saint-Denis — Inventaire général des chartes de Saint-Denis : tome I /notice 7 (Archives nationales, LL 1189) (ISD-vol1) », sur saint-denis.enc.sorbonne.fr.

- « Chartes de l’abbaye de Saint-Denis — Inventaire général des chartes de Saint-Denis : tome I / notice 12 », sur saint-denis.enc.sorbonne.fr.

- Cartulaire de l’abbaye Saint-Corneille – Louis Carolus Barré Tome 1 -page 34

- Cartulaire de l’abbaye Saint-Corneille 1. 827-1216 par le chanoine Morel- page 33

- Les Normans dans le Noyonnais IXe et Xe siècles - A. Peigné-Delacourt- Comptes rendus et mémoires du comité archéologique de Noyon. Tome IV - Pages 87-88

- Cartulaire de l’abbaye Saint-Corneille 1. 827-1216 par le chanoine Morel- page 94

- D'après De Gaignières dans Histoire de l'abbaye N-D d'Ourscamp- A. Peigné-Delacourt - Doc BnF

- Cartulaire de l’abbaye N-D d’Ourscamp – A. Peigné-Delacourt – page 395

- Cartulaire de l’Abbaye N-D d’Ourscamp – A. Peigné-Delacourt – page 396

- Mémoires de Saint-Simon Tome 21- page 3

- Mémoires de Saint-Simon T 21 - page 12

- Agnès Sorel, tourangelle ou picarde- A. Peigné-Delacourt - page 12

- « Jeanne d'Arc - Henri Wallon - Le siège de Compiègne », sur www.stejeannedarc.net (consulté le ).

- Agnès Sorel était-elle Tourangelle ou Picarde ? : par Peigné-Delacourt,... (lire en ligne).

- Histoire du diocèse de Beauvais - Abbé Delettre - page 94

- Cartulaire de Royallieu - P Guynemer - page 312

- « Revue Mabillon : archives de la France monastique page 316 », sur Gallica.

- Mémoires de Saint-Simon. Tome V- page 359

- Les camps de Compiègne

- Dictionnaire géographique, historique et politique des Gaules et de la France - Abbé Expilly - tome 2 – page 489

- Extrait du plan du camp de Coudun dressé par le sieur Pennier - Doc BnF

- J.F. Callais, « Les Camps de Compiègne sous Louis-Philippe », Bulletin B36 Société Historique de Compiègne, .

- Choléra-morbus observé à Compiègne, et spécialement à l'Hôtel-Dieu de cette ville, compte rendu par MM. Devivier et Villette,..., (lire en ligne).

- « Recensements de population - Archives en ligne - Archives départementales de l'Oise », sur archives.oise.fr.

- « Sucrerie de Coudun (Oise) », sur sucrerie-francieres.pagesperso-orange.fr (consulté le ).

- « Duo Métal rouvre ses portes », sur leparisien.fr (consulté le ).

- Claude Boulet, « Casimir Pouillet Garde-bois et garde-chasse à Villers/Coudun », Bulletin de la Société historique de Compiègne, .

- Théodore Lemas, Un département pendant l'invasion 1870-1871 : Th. Lemas, (lire en ligne).

- Compiègne pendant la guerre : 1914-1918 - J.-Robert Lefèvre - page 26

- JMO du 58e régiment d'artillerie de campagne - 26N1008/1- Mémoire de Hommes

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- « Les maires de Coudun », sur http://www.francegenweb.org (consulté le ).

- Liste affichée en Mairie et disponible sur le site municipal

- Régis Lefèvre, « Coudun. Sanguinette : « Il est temps de passer le flambeau » : Joseph Sanguinette, 75 ans, maire (PS) de Coudun depuis 1987 », Le Courrier picard, (lire en ligne).

- Régis Lefèvre, « Joseph Sanguinette brigue un deuxième mandat », Le Parisien, édition de l'Oise, (lire en ligne).

- « Coudun : Bernard Formont élu maire », Le Courrier picard, (lire en ligne) « Pas de surprise vendredi 4 avril, en mairie de Coudun, pour l’installation du nouveau conseil municipal. Après la décision de Joseph Sanguinette de ne pas se représenter, deux listes s’opposaient pour prendre sa suite. Celle de Guy Bullot et celle de Bernard Formont. Dès le premier tour, l’équipe de ce dernier avait déjà remporté huit sièges, soit la majorité absolue » .

- A. C., « Le premier adjoint sortant Gilles Ambeza sera candidat », Oise Hebdo, (lire en ligne, consulté le ) « Le maire de Coudun ne sera pas candidat aux municipales. «J’ai 72 ans et j’ai déjà fait 32 ans comme élu dans la commune», rappelle Bernard Formont. Entré au conseil en 1987 sous le mandat de Joseph Sanguinette, dont il fut le premier adjoint lors de son dernier mandat, il s’installe dans le fauteuil de maire en 2014. S’il ne se représente pas, Bernard Formont soutiendra la candidature de Gilles Ambeza, l’actuel premier adjoint. Ce dernier lui a demandé de rejoindre la liste. Bernard Formont n’a pour l’heure pas encore donné sa réponse ».

- « Le méthaniseur repoussé de 1 km », Le Parisien, édition de l'Oise, (lire en ligne, consulté le ) « Sur une parcelle déjà en possession des porteurs de projet, mais située à Coudun, commune voisine de Margny. « Les agriculteurs m'en ont informé il y a quinze jours. Ce lieu serait plus intéressant, car proche du raccordement au gaz », explique le maire (SE) de Coudun, Bernard Formont ».

- « Coudun. Son conseil municipal bientôt dissous, le maire Gilles Ambeza jette l’éponge : Après la neuvième démission dans l'entourage du maire, le conseil devrait être dissous. Le maire annonce qu'il ne se représentera pas », Oise Hebdo, (lire en ligne, consulté le ) « Cet échec, le maire l’explique par sa mésentente avec son opposant, son prédécesseur Bernard Formont ».

- Lucien Djani, « À Coudun, l’ultime conseil municipal du maire Gilles Ambeza : Des élections partielles sont organisées les 16 et 23 avril dans ce village au nord de Compiègne, où les élus se déchirent depuis deux ans », Le Courrier picard, (lire en ligne, consulté le )« Entré au sein du conseil municipal de Coudun il y a 15 ans, devenu 1er adjoint en 2014, Gilles Ambeza a été élu maire le 15 mars 2020. ».

- « Coudun. L’équipe de Jean-Marie Coulon sort gagnante de l’élection municipale partielle », Oise Hebdo, (lire en ligne, consulté le ) « Cette liste a recueilli 217 voix contre 197 pour celle menée par Serge de Araujo ».

- Lucien Djani, « À Coudun, Jean-Marie Coulon installé au poste de maire: «Élection pluvieuse, élection heureuse» : Suite à l’élection municipale partielle, le nouveau conseil municipal a été installé, samedi 22 avril 2023. « À l’avenir, nous travaillerons dans un climat serein », promet le nouveau maire », Le Courrier picard, (lire en ligne, consulté le ).

- « À Coudun, les déchets organiques se transforment en énergie : titre=La société Ferti Oise a inauguré vendredi 14 juin son site de production de biométhane en présence de Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France », Le Courrier picard, (lire en ligne, consulté le ).

- Benjamin Merieau, « Une trentaine de méthaniseurs prévus dans l’Oise en 2024 : Seize méthaniseurs fonctionnent déjà dans le département. La communication tente de plus en plus de s’organiser autour de leur implantation, pour éviter des situations comme celle connue à Auneuil », Le Courrier picard, (lire en ligne, consulté le ).

- « À Coudun, une consultation publique sur l’extension du méthaniseur : Elle sera organisée du lundi 22 février au lundi 22 mars », Le Courrier picard, (lire en ligne, consulté le ).

- « L’école maternelle de Coudun ravagée par un incendie », Oise Hebdo, (lire en ligne, consulté le ).

- Vincent Gérard, « Deux ans et demi après l’incendie, une école flambant neuve à Coudun : En mars 2019 l’école avait été en partie détruite dans un incendie. En cette rentrée les élèves ont enfin retrouvé une école digne de ce nom. Elle a été inaugurée vendredi 10 septembre », Oise Hebdo, (lire en ligne, consulté le ).

- Lucien Djani, « Le plan de relance servira à construire un local périscolaire à Coudun », Le Courrier picard, (lire en ligne, consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Commune de Coudun (60166) », (consulté le ).

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Département de l'Oise (60) », (consulté le ).

- Notice no PA00114644, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Dominique Vermand, « Coudun, église Notre-Dame et Saint-Hilaire : Diocèse : Beauvais », sur Églises de l'Oise - art roman et gothique, (consulté le ).