Ciné-club

Le ciné-club (de l'élément ciné- (de cinéma), et du mot club) est un club d'amateurs de cinéma. L'on peut y étudier la technique et l'histoire du cinéma dans le cadre de la projection d'un film[1]. Sa spécificité est de réunir des membres ayant des intérêts communs, desquels dépendront la programmation du ciné-club et les sujets de discussion qui y auront lieu. L'organisation d'une séance de projection suit généralement le modèle "présentation-projection-discussion"[2].

Histoire

Le cinéma comme outil d'enseignement

Dès la création du cinéma, celui-ci est pensé comme un potentiel outil d'enseignement à l'instar du kinétoscope et de la lanterne magique déjà utilisés à ces fins. Mouvements catholiques et laïques , qui y voient "un formidable moyen d'éducation, d'influence et de propagande"[3] s'en emparent.

Les catholiques "sont sans doute les tout premiers à comprendre l’utilisation possible du cinéma à des fins de propaganda fide"[4] qu'ils mettent en œuvre grâce à la revue Le Fascinateur (créée en 1903). Dans cette logique, des projections ont lieu dans les églises avant que la Sacrée congrégation ne les interdise en 1912[5]. Ainsi, l’adoption du cinéma comme moyen éducatif et d’évangélisation ne fait pas l’unanimité.

Pour Christian-Marc Bosséno le retard des laïques sur l’adoption du cinéma comme moyen d'éducation est bien visible[4].

Les premiers ciné-clubs

Selon Laurent Mannoni, le mot ciné-club apparaît pour la première fois avec la création du « Ciné-Club » d’Edmond Benoit-Lévy au cinéma Omnia Pathé (Paris) en avril 1907[6]. Situé au 5 boulevard Montmartre à Paris, il a pour but de conserver et mettre à la disposition de ses membres tous les documents et productions cinématographiques existant. Il est également pourvu d'une salle de projection[7].

Il faut pourtant attendre la création en mai 1920 du Ciné-Club parisien du boulevard Pereire par Louis Delluc[8] pour que les premiers Ciné-clubs se développent.

Dans l'Entre-deux-guerres

On observe une accélération de l'usage du cinéma comme outil d'enseignement dans la période de l'Entre-deux-guerres.

L'offensive des milieux catholiques

C’est la fin des années 1920 qui voit "s’accomplir une véritable révolution des mentalités catholiques face au cinéma, qui devient une arme pour l’Église de France, bien décidée à se saisir des moyens de communication modernes pour reconquérir le terrain perdu par la déchristianisation"[9]. C'est dans ce contexte qu'est créée la Centrale catholique du cinéma (et son organe de diffusion : Dossiers du cinéma) par le chanoine Joseph Reymond en 1927 qui se dote de trois missions principales :

- aider moralement à la production de bons films sans participation matérielle

- éclairer la clientèle catholique sur la question du cinéma

- être capable de fournir une cotation des films[10]

Ces actions répondent à trois constats :

- l’immoralité d’un grand nombre de films,

- l’utilisation du cinéma à des fins de propagande anticléricale notamment par la Ligue de l’enseignement

- le développement de la propagande politique par des films bolchevisants[10]

Parallèlement, cinq réseaux de salles de projection catholiques sont mis en place sur le territoire français. Ces cinémas ont une programmation assez "éclectique" afin de fidéliser le public, mais toujours dans un enjeu apostolique et avec un cadre moral et religieux précis dans lequel la censure jouent un rôle considérable[9]. Le nombre de ces salles est estimé à environ 3000 au sortir de la Seconde Guerre mondiale[10].

Cette volonté des catholiques de faire du cinéma un "instrument de reconquête apostolique" pousse à la création de nombreux organismes de contrôle dont l'Office catholique international du cinéma (Ocic) créé en mai 1928. Pour ses fondateurs "cette organisation devait déployer une stratégie politique internationale de lutte contre la sécularisation de la société et contrarier au moyen du cinéma les idéologies franc-maçonne, socialiste, communiste, bolchevique, etc."[11].

Ces différentes actions légitiment l'usage du cinéma débouchant en 1935 à la publication de l'encyclique Vigilanti cura (es) du pape Pie XI qui positionne pour de bon l’Église romaine en faveur de son utilisation.

La réaction des laïques

Après la guerre, les laïques développent leurs réseaux de projections cinématographiques. Dès lors, instituteurs et prêtres constituent les véritables "chevilles ouvrières de ce phénomène socioculturel d’éducation par l’image"[12]. Les réseaux laïques se développent à partir des réseaux scolaires avec le cinéma scolaire. Sont ainsi diffusés des films servant des objectifs pédagogiques bien précis dans l’instruction donnée en classe : géographie, l’histoire, sciences, etc. Des structures se mettent en place via la création d'office régionaux grandement aidés par les politiques publiques entre 1924 et 1933. Faisant face à l'implantation catholique dans certaines régions - notamment dans l'Ouest - et en pleine bataille scolaire, ces offices se répartissent inéquitablement sur le territoire métropolitain[13].

Cependant, face à l'appropriation du médium par les organisations catholiques qui participe à la "véritable fièvre obsidionale qui s’empare parfois des laïques"[14] - et face à l’inaction de l’état[15] - centraliser l'action paraît inévitable. Ainsi est créée le 20 juin 1929 la Fédération nationale des offices du cinéma éducateur (FNOCE) puis, en janvier 1932, son organe de diffusion géré en collaboration avec la cinémathèque de la ville de Paris : Cinédocument. En 1933, la FNOCE adhère à la Ligue de l'enseignement et devient l'Union française des offices du cinéma éducateur laïque (Ufocel).

Divers terrains de lutte

Un des objectifs fixés par les réseaux laïques est justement de contrer l’influence de l’Église – et en particulier "de concurrencer le réseau des salles paroissiales de la Centrale catholique"[16]. Dans la période de l’entre-deux-guerres, « un des objectifs majeurs du monde de l’éducation populaire laïque consiste à promouvoir l’école publique au moyen des activités postscolaires et populaires programmées le jeudi après-midi, le dimanche et les jours fériés afin de concurrencer la catéchèse et les loisirs dirigés par l’éducation populaire catholique »[17]. L'enjeu est d'éduquer à la citoyenneté et à l’hygiène sociale à travers le cinéma éducateur c'est-à-dire des films comme Âmes d'enfants (Jean Benoit-Lévy, 1928)[18] ou le Voile sacrée (Jean Benoit-Lévy, 1930)[19]. Ces œuvres - en plus de faire une « propagande par omission » qui dénient le rôle social de l’Église - peuvent être qualifiés d’anticléricales, dans le sens où elles « promeuvent la culture scientifique et combattent les idées reçues, sur lesquelles plane le fantôme de l’obscurantisme clérical »[17].

Une autre bataille concerne la reconnaissance des formats de pellicules. Après le passage au parlant, un rééquipement en 35 mm coûterait trop chère. Les laïques proposent comme format intermédiaire le 16 mm tandis que les catholiques favorisent le 17,5 mm produit par Pathé (format très utilisé dans les réseaux de salles catholiques équipées en Pathé-baby et Pathé-rural).

La rivalité entre les deux mouvements s'observe également directement sur le terrain où les coups bas entre instituteurs et prêtres sont parfois rapportés dans les revues :

« Nous donnons les séances le dimanche, en offrant la gratuité aux parents qui accompagnent leurs enfants. Mais dans la semaine qui précède, les enfants sont détournés par le prêtre et le dimanche, il garde les catéchisants jusqu’à une heure qui les empêche de venir à nous. Il fait promettre aux enfants et surtout à leurs parents de ne pas fréquenter notre Cinéma, dirigé par de sales gens, sous menace de ne pas faire la communion. »[20]

L'approche cinéphile

Si l'on en croit Valérie Vignaux, la première occurrence de l’expression « ciné-club » est issue du Journal du Ciné-club créé par Louis Delluc et Georges Denola en janvier 1920[21]. Par la suite, le terme gagne en notoriété avec le ciné-club lancé le 12 juin 1920 au cinéma La Pépinière par Louis Delluc puis avec Le Club des amis du septième art (Casa) fondé par Riccioto Canudo le 18 avril 1921.

Ces rassemblements prennent dans un premier temps la forme de réunions d’intellectuels européens, d’artistes d’avant-garde et de corporatistes qui s’ancrent avant tout dans un projet de reconnaissance du cinéma face notamment aux nombreux discours cinéphobes d’intellectuels ; à l’instar de Georges Duhamel le qualifiant de « divertissement d’ilote » en 1937[22]. Puis, peu à peu, le modèle ciné-club émerge avec l’organisation de discussions avec le public et se dirige timidement vers des projets plus orientés vers l'éducation artistique[23], comme le proposent le Club du faubourg ou la section cinéma de la Fédération française des artistes. Cependant, c'est très probablement le Ciné-club Spartacus, créé par Léon Moussinac et très proche du PCF, qui est "probablement la première tentative réussie de faire du cinéma un outil d'éducation populaire orienté vers les questions esthétiques"[3].

À la fin des années 1920, de nombreux ciné-clubs émergent parmi lesquels le Film-club, le Club de l'écran, le Groupement des spectateurs d'avant-garde ou la Ligue noir et blanc[23]. Ainsi est créé en novembre 1929 la Fédération des ciné-clubs de langue française présidée par Germaine Dulac et regroupant aussi bien des ciné-clubs parisiens que de province (Montpellier, Nice, Marseille, Lyon, Reims, etc.).

Pendant l'Occupation

Avec la Seconde Guerre mondiale et le Régime de Vichy, les initiatives concernant le cinéma, mises sous la tutelle des Allemands, connaissent une période difficile. La Ligue de l’enseignement et ses offices du cinéma éducateur – dont la tendance politique de gauche est affirmée et dont de nombreux membres sont issus de la franc-maçonnerie – ferment leurs portes le 23 juillet 1942. Malgré une plus grande bienveillance de l'État français envers les œuvres catholiques, l’Église est peu à peu exclue des réseaux de cinéma[5].

Concernant le mouvement cinéphile, il existe des ciné-clubs clandestins, en particulier celui animé par André Bazin[24].

Renaissance des mouvements d'éducation populaire

Au sortir de la guerre, les mouvements d’éducation populaire sont à terre mais, marqué par les désastres de l'autoritarisme et par la résiliation des populations face aux politiques discriminatoire, un véritable engouement participent à leur renaissance. Cet enthousiasme s'observe avec la renaissant de la Ligue de l'enseignement dans les territoires libérés d'Algérie puis en France métropolitaine, mais aussi, et surtout, par les créations de Peuple et culture et de Travail et culture. De plus, le gouvernement triparti mis en place - marquant "l’entrée massive et résolue dans la vie politique des catholiques et des communistes" - favorise cette nouvelle vague d'éducation populaire en instaurant une Direction de la culture populaire et des mouvements de jeunesse au sein du ministère de l'Éducation nationale. Dirigée par Jean Guéhenno, elle devient en 1946 le sous-secrétariat d'État à la Jeunesse et aux sports.

Engouement pour le cinéma

Au même moment, le cinéma connaît un important regain d'intérêt. Le contrôle de la production par l’occupant, la censure mise en place, l’interdiction des films américains mais aussi, plus globalement, la "pénurie de distractions dans l’immédiate après-guerre (et surtout les distractions gratuites)"[24], provoquent un enthousiasme pour le septième art et sa diffusion associative.

Pour Léo Souillés-Debats, l’après-guerre est une période où s’effectue un changement de paradigme dans l'éducation cinématographique. Ainsi, on passe de l'"éducation par le cinéma" à l'"éducation au cinéma"[2]. Pour Vivien Soldé, cependant, on ne peut que difficilement séparer "éducation au" et "éducation par" le cinéma. Il analyse cette période comme étant celle de la création du "champ de l'éducation populaire cinématographique" né de la collision entre le "champ cinéphile" (celui notamment des premiers ciné-clubs) et le "champ de l'éducation populaire"[3].

Reprise de l'éducation cinématographique

L’Union française des œuvres du cinéma éducateur laïque (Ufocel) et ses offices régionaux des œuvres laïques par l’image et le son (Oroleis) rouvrent petit à petit leurs portes. La fédération peut compter sur ses anciens réseaux et sur son ancrage dans le cinéma scolaire qui lui permet de reprendre ses activités principalement autour des cinémas scolaire et éducateur avec l’ambition de s’intéresser au cinéma culturel[3]. Elle publie la revue Ufocel informations.

Quant à la Fédération française des ciné-clubs (FFCC) créée en mars 1945, elle semble s'inscrire dans la continuité de la Fédération des ciné-clubs de langue française[23]. Tout du moins, la nouvelle FFCC - qui naît "sous l'égide communiste"[25] - est un projet qui paraît dater de l'Occupation :

« À la fin de l’année 1942, lorsque des réalisateurs, des acteurs et des auteurs fondent une organisation clandestine pour défendre le cinéma, une sous-section est spécifiquement consacrée aux ciné-clubs à la demande de Jean Painlevé. Le futur Comité de libération du cinéma, porté entre autres par Raymond Bardonnet, René Blech, Pierre Blanchar, Louis Daquin, Jean Delannoy, ou encore par Jean Grémillon, marque dès lors son attachement à cette forme de promotion et de diffusion de l’art cinématographique. »[2]

Malgré le soutien de la revue l'Écran français, la FFCC ne tarde pas à se doter de son propre bulletin Ciné-club qui devient Cinéma en 1954.

Une autre association se créée très tôt après la Libération : Film et famille. Officiellement constituée en novembre 1944[3], elle s’inscrit dans la continuité de la revue clandestine Caméra puis Feuillets du cinéma dirigée par Roger Delacroix et diffusée depuis février 1942. Cette organisation confessionnelle réunit des catholiques et des protestants laïcs et ecclésiastiques qui appellent à un « redressement artistique » et à un « assainissement moral » du cinéma[3] - [5]. Elle publie une revue nommée Film et famille.

Le "morcellement du mouvement ciné-club"

Selon Vivien Soldé, la période d'accalmie entre les mouvements confessionnels et les mouvements laïques, due aux amitiés dressées durant la Résistance, ne dure pas. Les débuts de la Guerre froide entraîne un refroidissement des relations puis la multiplication des associations et fédérations (Léo Souillés-Debats parle d’un « morcellement du mouvement ciné-club »[2]) malgré la création en 1947 de la Fédération internationale des ciné-clubs (Ficc) initiée par la FFCC[3].

La Fédération loisirs et culture cinématographique (Flecc) est une des premières fédérations créées par des dissidents de la FFCC[3]. Issue d'un embryon de service cinématographique de la Jeunesse ouvrière chrétienne (Joc) et après concertation avec l'Association catholique de la jeunesse française (ACJF), elle est mise en place le 3 juillet 1946 par André Guillou, secrétaire général de la Jeunesse indépendante chrétienne (Jic), Gérard Marroncle, jéciste socialiste toulousain et Marcel Roy, jociste socialiste bordelais[5] - [2]. Se limitant à la publication de fiches filmographiques et de notes d'informations dans un premier temps, elle devient une fédération lors de l'adoption du décret sur le cinéma non commercial et officialise au même moment sa revue Téléciné[3]. Même si elle est catholique, la Flecc se distingue cependant clairement de la ligne politique et morale défendu par la CCR et Film et famille en s'ancrant dans les valeurs des mouvements de jeunesse ce qui, pour Mélisande Leventopoulos, la catégorise du côté des « mouvements cinéphiles éclairés »[5] à l'instar de l'hebdomadaire dominicain Radio, cinéma, télévision.

En 1950, un autre organisme est créé par des dissidents de la FFCC : la Fédération centrale des ciné-clubs (FCCC). Elle édite une revue nommée Études cinématographiques.

En 1948, une antenne de la FFCC voit le jour comme une fédération à part entière : la Fédération française des ciné-clubs de jeunes (FFCCJ).

Dans les mêmes années naît une fédération protestante par le biais de la Société centrale d'évangélisation par le cinéma (Sercinev) créée en 1948 par le pasteur évangéliste Henri de Tienda et sa femme Madeleine (alias Mady) de Tienda. Mais ce n'est que le 25 octobre 1950 que la fédération prend le nom de Film et vie. Domiciliée au 47 rue de Clichy, elle se situe dans l'Hôtel de la Fédération protestante de France au côté de diverses sociétés évangéliques[3].

Le décret du cinéma non commercial

Les premières lois fiscales concernant le cinéma scolaire et éducateur datent de l’entre-deux-guerres où l’Ufocel réussit « à obtenir les premières exonérations fiscales »[26]. Mais en 1948, aucun statut spécifique n’encadre réellement le secteur du cinéma non commercial. À la suite des nombreuses plaintes d’exploitants à propos de la concurrence déloyale des ciné-clubs, le CNC est encouragé à assurer « le développement d’un secteur non commercial du cinématographe » comme le stipule l’article 2 de la loi du 25 octobre 1946[27] et travaille avec des représentants des fédérations à la mise en place d’un véritable statut du cinéma non commercial qui doit convenir à la fois aux professionnels ainsi qu’aux différentes fédérations qu’elles soient laïques ou confessionnelles.

Un contexte de tension

Le 6 janvier 1948, une loi pose « une première reconnaissance d’une exploitation non commerciale » mais dans laquelle les ciné-clubs ne sont pas encore inclus. Ainsi de nombreux problèmes se posent aux ciné-clubs quant à la légalité de leurs activités, notamment en rapport à la taxation des spectacles. Ils sont notamment accusés par certains exploitants de concurrence déloyale.

Cette situation débouche sur deux procès. Le premier connaît un grand retentissement, c’est celui de Jean Michel pour le Ciné-club de Valence, mis en accusation le 10 janvier 1949. Pour Roxane Hamery, ce procès « de par sa longueur et son retentissement, [...] est certainement le plus emblématique des intérêts contradictoires que le cinéma représente pour l’État à cette période »[27]. Le second procès, bien que se déroulant presque en même temps, passe relativement inaperçu dans le monde des ciné-clubs ; c’est celui de Film et famille, mis en accusation le 10 mai 1949. Les deux associations sont attaquées par les Contributions indirectes qui représentent le ministère des Finances et qui leur reprochent le non-paiement des taxes sur les spectacles. Si Jean Michel semble avoir été « dénoncé par un exploitant local »[2], les militants de Film et famille apparemment exaspérés des réclamations des taxes se sont mis d’accord avec l’administration pour le déroulement d’un « procès-type » visant à « sauvegarder les droits de chacun »[3].

Malgré la loi de 1948, c’est au nom de la circulaire de 1929, de Raymond Poincaré que sont menés ces procédures judiciaires. Une circulaire qui relève d’une autre conception de la culture que celle d’après-guerre, où « seules seraient considérées comme culturelles “les séances à caractère strictement (sic) éducatif, comprenant des films scientifiques, agricoles ou documentaires destinés à instruire et non à distraire” »[28]. Ainsi, lors de la clôture du procès de Jean Michel, cette circulaire est jugée dépassée et il est relaxé le 2 décembre 1949. Cependant, cette affaire ne s’arrête pas là puisque les Contributions indirectes vont utiliser les différents recours à leur disposition jusqu’au 24 mars 1955 où la Cour d’appel de Chambéry rend un verdict définitif[29]. Film et famille, quant à elle, est finalement relaxée le 10 mai 1950[3].

Le contenu du décret

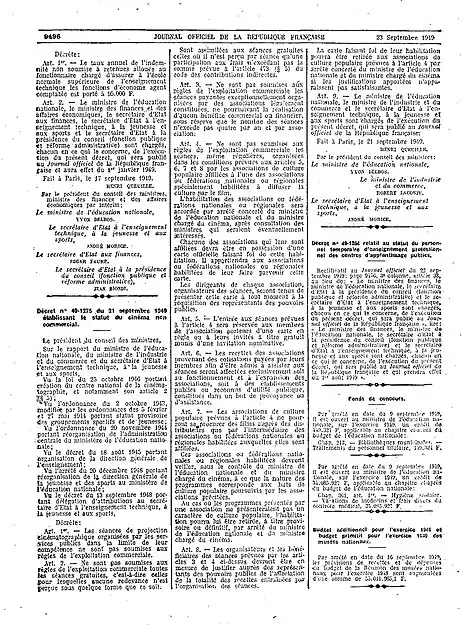

Le 21 septembre 1949, le décret n°49-1275 établissant le statut du cinéma non commercial est adopté. Il est signé par le Président du conseil Henri Queuille, le ministre de l'Éducation nationale Yvon Delbos, par le ministre de l'Industrie et du commerce Robert Lacoste et par le secrétaire d'état à l'enseignement technique, à la jeunesse et aux sports André Morice. Les ciné-clubs doivent désormais répondre à plusieurs exigences :

- Les séances considérées comme "cinéma non commercial" sont gratuites.

- Reconnaissance des ciné-clubs dites « associations de culture populaire » c'est-à-dire associations affiliées aux fédérations "habilitées à diffuser la culture par le film" par le CNC et par le bureau de la Jeunesse et des Sports). En outre, elles ne peuvent adhérer qu’à une seule fédération.

- Quatre projections par an maximum par association non affiliées à une fédération habilitée.

- Ciné-clubs doivent être en possession d’une « carte officielle » (transmise par la fédération après consultation du CNC et des bureaux la Jeunesse et des Sports)

- Séances des ciné-clubs ne doivent être réservées qu’aux membres officiellement inscrits dans l’association.

- Seules les fédérations habilitées peuvent se procurer des films auprès des distributeurs.

- Les séances doivent avoir un caractère de « culture populaire ».

.jpg.webp) Carte officielle d'habilitation à diffuser la culture par le film : première de couverture

Carte officielle d'habilitation à diffuser la culture par le film : première de couverture.jpg.webp) Carte officielle d'habilitation à diffuser la culture par le film de l'association du "Ciné-club des étudiants de Lille" affiliée à la FFCC.

Carte officielle d'habilitation à diffuser la culture par le film de l'association du "Ciné-club des étudiants de Lille" affiliée à la FFCC..jpg.webp) Carte officielle d'habilitation à diffuser la culture par le film : quatrième de couverture

Carte officielle d'habilitation à diffuser la culture par le film : quatrième de couverture.jpg.webp) Carte d'adhérent Film et famille

Carte d'adhérent Film et famille Carte d'adhérent Film et famille

Carte d'adhérent Film et famille

Malgré l'adoption du décret sur le cinéma non commercial, les tensions entre exploitants et ciné-clubs ne diminuent pas. D’après Roxane Hamery, deux textes apaisent les conflits. Dans un premier temps, la Décision réglementaire n°33 du 24 avril 1954 qui oblige les ciné-clubs à projeter des films de plus de quatre ans d’ancienneté et leur interdit l’accès au matériel publicitaire des distributeurs. Et dans un second temps, le décret 55-469 du 30 avril 1955 portant réforme de l’impôt sur les spectacles qui insiste sur le caractère culturel des séances[27]. En parallèle, la création de l’Association française des cinémas d’art et essai (Afcae) en 1955 permet aux exploitants de s’établir sur les terrains des ciné-clubs. De même, le développement de la télévision est désormais vu comme une menace plus grande que le cinéma non commercial.

Avec l'adoption de ce décret, les demandes d'habilitation explosent tandis que l'État souhaiterait avoir le moins d'interlocuteurs possible. Pour Vivien Soldé, le décret a pour effet de redéfinir le champ de l’éducation populaire cinématographique forçant à la reconstitution des réseaux autour des quelques fédérations habilitées dont les identités (notamment confessionnelles et laïques) sont fondamentales. De leur côté, les bureaux de la Jeunesse et des Sports dépêche un inspecteur, Pierre Arents, afin d'évaluer le sérieux des fédérations et les possibilités de fusion entre structures similaires[3]. Jeunesse et Sports tente ainsi de résorber le conflit avec les exploitants en mettant en valeur les « grandes fédérations » jugées plus sérieuses. Ainsi, quelques structures n'obtiendront pas l'habilitation :

- Fédération des ciné-clubs laïques, éducatifs, culturels et sociaux (FCCL) installée à Tarbes. Elle s'affilie à la FCCC.

- Jeunesses cinématographiques de France (JCF)

- Fédération nationale pour les échanges artistiques entre la France et l’URSS (FNEAFU) ou "Association France-URSS".

- Union nationale des ciné-clubs (UNCC)

- Association franc-comtoise de culture

Ainsi, le 29 septembre 1953, seules la FFCC, l’Ufocel, Film et famille, Film et vie, la Flecc et la CRCC sont définitivement habilitées. D'autres sont habilitées provisoirement en attendant une potentielle fusion ou une plus implantation plus importante. Finalement, le cinéma non commercial compte 12 fédérations en 1954 (cf. Institutions).

Pour certaines structures, une échappatoire au décret paraît se trouver dans les autorisations spéciales. Celles-ci sont attribuées au compte-goutte mais permettent à quelques organisations ne correspondant pas aux exigences du décret de tout de même projeter légalement des films. Elles concernent notamment l'Association française pour l'accroissement de la productivité, le Touring club de France, Tourisme et travail, la Fédération nationale des caisses chirurgicales mutualistes et la Mondial films documentaires[3].

Les années 1950-1960 : L'Âge d'or des ciné-clubs

La mise en place complexe de la législation sur le cinéma non commercial n’empêche pas la forte hausse de la fréquentation des ciné-clubs. De 1956 à 1959, le nombre de spectateurs dans les séances organisées par les fédérations habilitées à diffuser la culture par le film passe de 4 781 677 à 6 597 135 sur l’ensemble du pays représentant 1,77% de la totalité de l’exploitation. À ce moment, la France connaît un « deuxième record historique de fréquentation enregistré en 1957 » avec plus de 350 millions d’entrées avant de connaître une chute impressionnante de fréquentation qui ne se stabilise qu’aux années 1970-1980 autour de 170-180 millions d’entrées[30].

Un « No man's land juridique »

À la suite d'un recours porté par certains représentants de la profession auprès du Conseil d’État, le décret de 1949 est annulé le 17 juillet 1957. Ce recours visait en premier lieu la loi n° 55-469 du 4 août 1956 qui « permet désormais à toute association proposant des projections dont le prix des places est inférieur à 50 francs d’être exemptée de la taxe sur les spectacles ». Ainsi, les fédérations habilitées à diffuser la culture par le film entrent dans une période de « no man’s land juridique » qui ne prend fin qu’en 1964[2].

Institutions

Fédérations habilitées à diffuser la culture par le film[31]

- Union française des œuvres du cinéma éducateur laïque (Ufoleis)

- Fédération française des ciné-clubs (FFCC) comprenant :

- Fédération des ciné-clubs de la Méditerranée (FCCM)[32]

- Fédération loisirs et culture cinématographique (Flecc)

- Film et vie

- Film et famille

- Coopérative régionale du cinéma culturel (CRCC)[33]

- Fédération centrale des ciné-clubs (FCCC)

- Fédération française des ciné-clubs de jeunes (FFCCJ) puis Fédération Jean Vigo[34]

- Fédération des associations de ciné-club (Fac)

- Fédération du cinéma pour les jeunes, clubs juniors (FCJCJ)

- Union nationale des inter ciné-clubs (Unicc) confédération regroupant :

- Union lyonnaise des ciné-clubs (ULCC)

- Inter-club cinématographique du sud-ouest (Iccso)

- Fédération nationale du cinéma éducatif (FNCE)

- Inter film[35]

- Inter-club cinématographique de l'ouest (Icco)

Ciné-clubs historiques

- Ciné-club de Valence

- Ciné-club roannais[36]

- Ciné-club d'Ivry[37]

- Ciné-club universitaire de Genève (CCU)

- Ciné-club Spartacus

- Ciné-club des amis du septième art (Casa)

- Ciné-club de Caen

Recensement des ciné-clubs

Dans les annexes de sa thèse[31], Vivien Soldé met en avant une proposition de recensement participatif de l'ensemble des ciné-clubs relevant du décret de 1949. De ce travail a été établit deux cartes interactives, une présentant les ciné-clubs de l'Ufoleis et une seconde présentant les ciné-clubs des autres fédérations.

Fédération internationale

- Fédération internationale des ciné-clubs (Ficc)

Autres structures

- Comité de liaison interfédéral des ciné-clubs (Clicc)

- Coordination des fédérations de ciné-clubs (Cofecic)

Périodiques[31]

Union française des œuvres du cinéma éducateur laïque (Ufoleis)

- Ufocel Informations (1946-1951)

- Image et son (1951-1969)

- La Revue du cinéma (1969-1992)

Fédération française des ciné-clubs (FFCC)

- Ciné-club (1947-1952)

- Cinéma (1954-1999)

Fédération loisirs et culture cinématographique (Flecc)

- Bulletin de la Flecc (?-1956)

- Téléciné (1947-1978)

- Filmographe (1979-1982)

Film et vie

- Bulletin de Film et vie (1958-1972)

Film et famille

- Caméra (?)

- Feuillets du cinéma (?-1945)

- Film et famille (1945-1954)

- Écrans de France (1955-1966)

Fédération centrale des ciné-clubs (FCCC)

- Études cinématographiques (1953-1958)

Fédération Jean Vigo

- Jeune cinéma (1964-auj[38].)

Personnalités

Les personnalités suivantes sont citées ici car elles ont participé activement la création ou à la vie de ciné-clubs ou parce qu'il s'agit de réalisateurs dont les œuvres sont typiquement projetées dans les ciné-clubs.

- André Bazin (1918-1958)

- Alain Bergala (1943-)

- Luis Buñuel (1900-1983)

- Ricciotto Canudo (1879-1923)

- Claude Chabrol (1930-2010)

- Jean-Louis Chéray

- Gilles Deleuze (1925-1995)

- Louis Delluc (1890-1924)

- Jean Delmas (1912-1979)[39]

- Ginette Delmas

- Jean Douchet (1929-)

- Germaine Dulac (1882-1942)

- Jean Epstein (1897-1953)

- Georges Franju (1912-1987)

- Abel Gance (1889-1981)

- Jean-Luc Godard (1930-2022)

- Henri Langlois (1914-1977)

- Léon Moussinac (1890-1964)

- Claude-Jean Philippe (1933-)

- Jacques Rivette (1928-)

- Éric Rohmer (1920-2010)

- Georges Sadoul (1904-1967)

- Jean Tedesco (1895-1959)

- François Truffaut (1932-1984)

- Georges Valero (1937-1990)[40]

En milieu public

Le concept du ciné-club a évolué et est de plus en plus intégré à des activités socio-culturelles variées, ce afin de faire se rencontrer différentes disciplines dont le cinéma et de la cinéphilie. On en trouve notamment des adaptations du concept de ciné-club :

- dans les milieux officiels et notamment dans le cadre de programmes éducatifs. Par exemple, les ciné-goûters sont une opération lancée par le Conseil général des Hauts-de-Seine en 1997 et qui donne pour objectif à des cinémas du 92e département français de promouvoir le septième art auprès des 2 à 10 ans[41] ;

- dans le cadre d'un objectif culturel, comme avec le ciné-philo, sujet de rencontre entre le cinéma et la philosophie se déroulant au cinéma MK2 Bibliothèque depuis la saison 2004-2005[42] ;

- dans le cadre d'organisations à but lucratif, comme à travers l'organisation de soirées thématiques. Ainsi, les ciné-party sont des soirées à thème autour d'un réalisateur. Le concept, amené à Paris par Le Divan du Monde, consiste en l'organisation d'une soirée autour de l'univers visuel, graphique et musical d'un réalisateur ou d'une personnalité du cinéma[43].

Fonctionnement

Le ciné-club est organisé autour d'une structure juridique régie par des règles de fonctionnement découlant directement de la constitution et de différents textes de loi relatifs au pays où a été créé le club.

Tous les ciné-clubs disposent en outre d'un mode de fonctionnement interne qui leur est propre ; certains créent leurs propres méthodes de gestion du ciné-club, aux niveaux interne et public. Mais ces différents modes de fonctionnement se recoupent toujours en un point : l'objectif majeur des ciné-clubs, la diffusion et la promotion de films.

Structure juridique

Si le mode de fonctionnement juridique des ciné-clubs le plus courant est le système associatif, il existe néanmoins d'autres types de ciné-clubs, parfois simplement rattachés à une structure plus importante, ou ayant nécessité la création d'une structure différente étant donné le statut particulier de certains clubs. Il existe également des ciné-clubs privés, "underground", estudiantins, politiques, etc.

Rapport au public

La plupart des ciné-clubs organisent des séances précédées d'une présentation ou d'un historique (portant sur le réalisateur ou sur le film lui-même). Par ailleurs, l'activité de ciné-club conduit presque toujours à faire suivre la projection d'un débat avec le public. C'est par exemple le cas de l'association loi de 1901 Cinéma sans Frontières, association niçoise installée au cinéma Mercury. L'objet de cette association est de présenter, tous les vendredis soir, des films d'horizons aussi divers que possible. Elle a présenté à ce jour () des films de 42 pays différents.

Activité publique

La principale activité d'un ciné-club est la projection de films. Celle-ci est souvent précédée d'une présentation de l'auteur, du contexte du tournage, et/ou suivie par un débat, en général animé par un intervenant du milieu cinématographique (artiste, critique, technicien) ou membre du club associatif.

Néanmoins, il arrive que certains ciné-clubs ne projettent pas que des films, pouvant passer à la vidéo si le besoin s'en fait sentir, ou même à des techniques de projection autres, plus anciennes notamment. Par ailleurs, ces séances peuvent ne pas se limiter à des projections et faire partager à leur public des évènements singuliers.

La forme et le fond de ces projections sont intimement liées la programmation du club.

Programmation interne

La programmation des ciné-clubs respecte dans la plupart des cas une ligne directrice correspondant à la visée pédagogique de l'association. Elle est fréquemment répartie sous forme de cycles, lesquels peuvent être accompagnés de séances spéciales.

Définies d'abord par les membres fondateurs du ciné-club en fonction de critères de sélection tant pratiques (moyens du ciné-club) que théoriques (idéologie du ciné-club), la programmation et sa ligne directrice peuvent évoluer en fonction de la demande du public, ou des moyens et idéologies qui y sont liés.

Théorie générale

Chaque ciné-club possède donc sa propre programmation, généralement très différente de celle des cinémas plus grand-public. Une distinction majeure réside justement en la présence d'une ligne directrice dépendant directement d'une théorie partagée par le(s) membre(s) fondateur(s), et qui constitue la raison d'être du ciné-club.

Ces théories, souvent fondées par les réflexions de cinéastes (Jean-Luc Godard, pour son discours dans Histoire(s) du cinéma, mais aussi Louis Delluc, Abel Gance, etc.) ou théoriciens du cinéma[44] (ainsi, André Bazin, Jean Douchet créèrent leur propre Ciné-club), ne sont pourtant pas indispensables au bon fonctionnement de l'association.

Car si la théorie du ciné-club sert souvent de point de départ pour les discussions et débats suivant la projection des films, les animateurs et intervenants pouvant être les théoriciens eux-mêmes (membres permanents ou invités occasionnels), il est aussi possible que certains membres ayant préparé une présentation du film projeté, ou connaissant particulièrement l'œuvre ou le sujet abordé, prennent la parole afin de mener le débat.

Cycles

Dans le cadre d'une fidélisation du public à l'activité cinématographique que représente le ciné-club, les membres de ce dernier établissent différents cycles destinés à entrevoir les différentes facettes d'un genre, d'un courant, d'un personnage, d'un métier ou encore d'une technique spécifiques du cinéma.

Ressortent essentiellement deux types de cycles distincts :

- Les cycles permanents ont une programmation régulière (hebdomadaire, mensuelle) à heure fixe. Ils s'étendent au moins sur l'ensemble de l'année de travail sinon sur plusieurs années. On y retrouve souvent le même public pour des raisons de disponibilité et d'habitude qui sont l'une des raisons d'être de ces cycles.

- Les cycles périodiques ne s'étalent que sur quelques jours ou semaines (voire mois dans certains cas) et sont essentiellement destinés à accompagner un évènement extérieur au ciné-club. On les retrouve durant les principaux festivals de cinéma, mais aussi en parallèle avec des expositions, commémorations, etc.

Le sujet des cycles, tant permanents que périodiques, peut être très varié. À titre d'exemples de cycles destinés à illustrer ces sujets potentiels :

- par réalisateur : "Jacques Tati" aura pour objet la présentation de films de Jacques Tati.

- par genre : "Péplums" aura pour objet la présentation de péplums

- par type : "Adaptations d'œuvres littéraires" aura pour objet la présentation d'adaptations d'œuvres littéraires

- par thème : "Prison au cinéma" aura pour objet la présentation de films qui abordent le thème carcéral.

- par nationalité : "Au Burkina Faso" aura pour objet la présentation de films burkinabé.

Ces sujets peuvent être combinés entre eux de telle sorte qu'en peuvent ressortir des cycles aux sujets particulièrement originaux et extrêmement précis ; cela pourrait donner par exemple un cycle à fréquence bimensuelle sur les influences de la peinture impressionniste française sur l'image-cristal[45] dans le cinéma européen des années trente.

Toutefois ce cas extrême est exceptionnel et les cycles habituels sont plus portés sur des intégrales de personnages ou thèmes importants du cinéma. Ainsi, la cinémathèque française aura présenté en 2007 l'œuvre intégrale de Sacha Guitry[46] ou le cycle Fantômes de midi, présentant des films traitant plus ou moins directement des fantômes[47].

Séances spéciales

Afin de toujours donner plus d'entrain au ciné-club, peuvent y être organisées des séances dites spéciales, reproduites régulièrement ou à titre exceptionnel. Parmi les séances spéciales fréquentes, on trouvera notamment les séances concernant un public particulier comme les séances jeune public[48].

Avant-premières, projections en présence d'une personnalité en rapport avec le film ou son tournage, journées mondiales, commémorations, sont autant de prétextes aux séances spéciales, ces dernières se déclinant parfois en journées ou semaines spéciales[49].

Organisation d'évènements et collaboration

Mais l'activité des ciné-clubs ne s'arrête pas à la programmation interne, même de séances spéciales. En effet, les ciné-clubs occupent une place souvent importante dans divers domaines : très présents au niveau de l'organisation d'évènements locaux ou régionaux, ils sont aussi là pour la collaboration aux festivals, ainsi qu'au niveau de divers programmes d'éducation à l'image.

Ces engagements divers ne sont pas le fruit du hasard : ils correspondent à la politique de chacun d'entre ces clubs.

Ciné-club dans l'art

Ciné-club au cinéma

Une projection relevant du cinéma scolaire catholique est visible dans le film Au revoir les enfants de Louis Malle (1987).

Notes et références

- Le Petit Robert, Ciné-club

- Léo Souillés-Debats, La culture cinématographique du mouvement ciné-club : une histoire de cinéphilies (1944-1999), Paris, AFRHC, , 575 p. (ISBN 978-2-37029-015-1).

- Soldé Vivien, Le cinéma dans l’éducation populaire en France : étude comparative des réseaux confessionnels et laïques de la Libération aux années 1980, Université de Reims Champagne-Ardenne, , 796 p..

- Christian-Marc Bosséno, « Le répertoire du grand écran, Le cinéma "par ailleurs" », La culture de masse en France : de la Belle Époque à aujourd’hui, Paris, Hachette littérature, , p. 171.

- Mélisande Leventopoulos, Les catholiques et le cinéma : la construction d'un regard critique, France, 1895-1958, Rennes, Presses universitaires de Rennes, , 316 p. (ISBN 978-2-7535-3592-3), p. 173.

- Laurent Mannoni, « Ciné-clubs et clubs », Dictionnaire du cinéma mondial. Mouvements, écoles, tendances, courants, genres, Monaco, Éditions du Rocher, .

- Laurent Mannoni, « Musées du cinéma et expositions temporaires, valorisation des collections d’appareils : une histoire déjà ancienne », 1895. Mille huit cent quatre-vingt-quinze, no 41, , p. 13-32 (lire en ligne).

- « Bonsoir, 16 mai 1920 - page 3 - 3ème colonne bas - "Notre excellent confrère..." », sur Retronews.

- Dimitri Vezyroglou, « Les catholiques, le cinéma et la conquête des masses : le tournant de la fin des années 1920 », Revue d'histoire moderne contemporaine, nos 51-4, , p. 125-126 (lire en ligne).

- Corinne Bonafoux, « Les catholiques français devant le cinéma entre désir et impuissance. Essai d’une histoire du public catholique », Cahiers d’études du religieux. Recherches interdisciplinaires, (lire en ligne).

- Guido Convent, « L’Office catholique international du cinéma et son travail dans le domaine du cinéma en pays de mission avant le Concile Vatican II », Mission et cinéma : films missionnaires et missionnaires au cinéma, Paris, Karthala, , p. 95‑110.

- Pascal Laborderie, « Laïcité, publics religieux et cinéma », Publictionnaire. Dictionnaire encyclopédique et critique des publics, (lire en ligne).

- Pascal Laborderie, Le cinéma éducateur laïque, Paris, l'Harmattan, , 278 p. (ISBN 978-2-343-05396-7).

- Jean-Michel Ducomte, Jean-Paul Martin et Joël Roman, Anthologie de l'éducation populaire, Toulouse, Privat, , 83 p. (ISBN 978-2-7089-8404-2).

- Nathalie Sévilla, « La Ligue de l’enseignement et le cinéma éducatif dans l’entre-deux-guerres : à la croisée de l’associatif et du politique », 1895, no 75, , p. 64-83.

- Philippe Bourdier, Éducation et formation par le cinéma : Ufocel informations, revue professionnelle des enseignants projectionnistes, Saint-Denis, Connaissances et Savoirs, , 214 p. (ISBN 978-2-7539-0517-7), p. 23.

- Pascal Laborderie, Éducation populaire, laïcité et cinéma : une médiation culturelle en mouvement, Paris, l'Harmattan, , 264 p. (ISBN 978-2-343-21876-2).

- Pascal Laborderie, « Âmes d’enfants, un “film-parabole” représentatif de la propagande solidariste en France dans l’entre-deux-guerres », Cinémas : Revue d’études cinématographiques / Cinémas : Journal of Film Studies, vol. 22, no 1, , p. 151-173 (lire en ligne).

- Pascal Laborderie, « Le Voile sacré, un film d’éducation populaire dans le réseau du cinéma éducateur laïque », L’image dans l’histoire de la formation des adultes, Paris, L'Harmattan, .

- Raymond Borde et Charles Perrin, Les Offices du cinéma éducateur et la survivance du muet : 1925-1940, Lyon, Presses universitaires de Lyon, (ISBN 978-2-7297-0408-7), p. 76-77.

- Valérie Vignaux, « Léon Moussinac théoricien du cinéma : d’une poétique des arts à une politique de la culture », Léon Moussinac : un intellectuel communiste, Paris, AFRHC, .

- Georges Duhamel, Défense des lettres : biologie de mon métier, Paris, Mercure de France, .

- Christophe Gauthier, La passion du cinéma : cinéphiles, ciné-clubs et salles spécialisées à Paris de 1920 à 1929, Paris, AFRHC : École des Chartes, , 392 p. (ISBN 978-2-900791-29-5), p. 231.

- Dudley Andrews, André Bazin, Paris, Cahiers du cinéma, , 235 p. (ISBN 978-2-86642-006-2), p. 93.

- Pauline Gallinari, Les communistes et le cinéma : France, de la Libération aux années 60, Rennes, Presses universitaires de Rennes, , 299 p. (ISBN 978-2-7535-4103-0), p. 63.

- Pascal Laborderie, « Le statut du cinéma non commercial : un débat médiatisé dans le Film français et Ufocel informations (1946-1955) », Théorème, no 23, (HAL hal-02104615)

- Roxane Hamery, « Les ciné-clubs dans la tourmente, la querelle du non-commercial (1948-1955) », Vingtième Siècle, , p. 75-88 (lire en ligne)

- Pierre Bloc-Delahaie, « Échec au fisc, victoire du cinéma culturel ? », l’Écran français, no 266,

- Jacques Chevallier, « La cour d’appel de Chambéry donne raison au ciné-club de Valence et déboute les contributions indirectes », Image et son, no 82,

- Fabrice Montebello, Le cinéma en France : depuis les années 1930, Paris, Armand Colin, , 224 p. (ISBN 978-2-200-34014-8)

- Solde Vivien, Le cinéma dans l’éducation populaire en France : étude comparative des réseaux confessionnels et laïques de la Libération aux années 1980, Annexes (Thèse de doctorat en Sciences de l’éducation et de la formation), Université de Reims Champagne-Ardenne, .

- Fédération des ciné-clubs de la Méditerranée, « Présentation ».

- Coopérative régionale du cinéma culturel, « CRCC - Coopérative régionale du cinéma culturel » (consulté le ).

- Trives Yvette, Histoire de la fédération Jean Vigo (Mémoire de maîtrise), Université de Paris 1, , 293 p..

- Inter film, « La fédération Inter Film ».

- Bernard Souche, L’aventure du Ciné-club, 1953-1970 : chronique d’un parcours culturel roannais, Roanne, Thoba’s, 2011, 239 p. (ISBN 978-2-916393-47-6)

- Destouches André,, « Vie et mort d’un ciné-club : le ciné-club d’Ivry (1948-1983) », Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique, no nᵒ 116‑117, juillet 2011, p. 165‑183.

- Jeune cinéma, « Histoire de Jeune cinéma ».

- Delmas Jean, Une vie avec le cinéma : éléments biographiques, textes inédits, témoignages et documents, Paris, France, Jean Michel Place, 1997, 227 p.

- Il a animé le ciné-club syndical des PTT; voir Christian Chevandier, La Fabrique d’une génération. Georges Valero, postier, militant et écrivain, Paris, Éditions Les Belles Lettres, collection « Histoire de profil », 2009, 434 p.

- Présentation du concept des ciné-goûters par Evene

- Présentation du concept du ciné-philo par Evene

- Présentation du concept des ciné-party par Evene ; voir aussi le site officiel de l'évènement

- Théorie critique du ciné-club de Caen sur son site officiel

- L'image cristal sur le site officiel du ciné-club de Caen

- Rétrospective intégrale Sacha Guitry sur le site officiel de la Cinémathèque française

- Les midis de la cinémathèque sur le site officiel de la Cinémathèque française

- Séances Jeune public de la cinémathèque française sur son site officiel

- Liste des séances spéciales de l'association Les Visiteurs du soir sur son site officiel

Annexes

.jpg.webp)

Articles connexes

Ouvrages

- Auzel Dominique et Laborderie Pascal, Les ciné-clubs à l’affiche, Arles, France, Arnaud Bizalion, 2018, 143 p.

- Borde Raymond et Perrin Charles, Les Offices du cinéma éducateur et la survivance du muet : 1925-1940, Lyon, France, Presses universitaires de Lyon, 1992.

- Bourdier Philippe, Éducation et formation par le cinéma : Ufocel informations, revue professionnelle des enseignants projectionnistes, Saint-Denis, France, Connaissances et Savoirs, 2017, 214 p.

- Delmas Jean, Une vie avec le cinéma : éléments biographiques, textes inédits, témoignages et documents, Paris, France, Jean Michel Place, 1997, 227 p.

- Gimello-Mesplomb Frédéric, Laborderie Pascal et Souillés-Debats Léo, La Ligue de l’enseignement et le cinéma : une histoire de l’éducation à l’image, 1945-1989, Paris, AFRHC, 2016, 398 p.

- Laborderie Pascal, Éducation populaire, laïcité et cinéma : une médiation culturelle en mouvement, Paris, France, l’Harmattan, 2021, 264 p.

- Leventopoulos Mélisande, Les catholiques et le cinéma : la construction d’un regard critique, France, 1895-1958, Rennes, France, Presses universitaires de Rennes, 2014, 316 p.

- Souche Bernard, L’aventure du Ciné-club, 1953-1970 : chronique d’un parcours culturel roannais, Roanne, France, Thoba’s, 2011, 239 p.

- Souillés-Debats Léo, La culture cinématographique du mouvement ciné-club : une histoire de cinéphilies (1944-1999), Paris, France, AFRHC, 2017, 575 p.

Articles

- Destouches André, « Vie et mort d’un ciné-club : le ciné-club d’Ivry (1948-1983) », in Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique, no 116‑117, 1er juillet 2011, p. 165‑183, en ligne.

- Gallois Alice et Laborderie Pascal, « Filmer la cinéphilie dans les stages organisés par l’Oroleis de Toulouse (1960-1990) », in Cycnos, no 34, 2018, p. 145‑164.

- Hamery Roxane, « Les ciné-clubs dans la tourmente, la querelle du non-commercial (1948-1955) », in Vingtième Siècle, no 115, 2012, p. 75‑88.

- Laborderie Pascal et Soldé Vivien, « La violence au cinéma : un débat dans les réseaux de ciné-clubs confessionnels ou laïques (France, 1946-1953) », in Le Télémaque, nᵒ 53, 2018, p. 81‑96.

- Laborderie Pascal, « Ciné-club », in Publictionnaire. Dictionnaire encyclopédique et critique des publics, novembre 2018, [en ligne].

- Laborderie Pascal, « Le statut du cinéma non commercial : un débat médiatisé dans Le Film français et Ufocel Informations (1946-1955) », in Théorème, no 23, 2015.

- Loyer Emmanuelle, « Hollywood au pays des ciné-clubs (1947-1954) », in Vingtième Siècle, no 33, 1992, p. 45‑55.

- Munch Guillaume, « Le cinéma comme laboratoire : une réflexion sur les ciné-clubs d’internes de psychiatrie », in L’information psychiatrique, no 8, vol. 90, 13 novembre 2014, p. 711‑717.

- Souillés-Debats Léo, « Le mouvement ciné-club à l’épreuve de la multiplication des écrans : portrait d’une génération de spectateurs », in , 1er janvier 2014.

- Souillés-Debats Léo, « Des ciné-clubs aux dispositifs scolaires du CNC : l’institutionnalisation de l’éducation à l’image en France (1981-1998) », in Décadrages. Cinéma, à travers champs, no 31, 21 décembre 2015, p. 87‑103.

- Souillés-Debats Léo, « Les pratiques cinéphiles au prisme de la programmation des ciné-clubs : du choix des animateurs aux goûts des adhérents », in 1895, no 1, no 81, 2017, p. 53‑70.

- Souillés-Debats Léo, « La nationalité des films dans la documentation et les programmes du mouvement ciné-club : le « style national » comme critère de qualité ? », in Le Portique. Revue de philosophie et de sciences humaines, no 41, 10 mars 2018, p. 87‑101.

Chapitres d'ouvrage

- Soldé Vivien, « Cinéma, colonialisme et anticolonialisme dans les revues de ciné-clubs confessionnelles ou laïques en France dans l’après Seconde Guerre mondiale » in Images et réceptions croisées entre l’Algérie et la France, Sayad El Bachir Hanane et Laborderie Pascal (dir.), Editions Science et Bien commun, 2020, en ligne.

- Soldé Vivien, « La médiatisation d’un film anticolonial par deux fédérations de ciné-clubs chrétienne et laïque : Bel Ami (Louis Daquin, 1954) dans Écrans de France et Image et Son », in Les Cahiers de la SFSIC, no 16, avril 2020, en ligne.

- Soldé Vivien, Les mouvements ciné-clubs en France, Encyclopédie d’histoire numérique de l’Europe, 8 juin 2021, en ligne.

- Souillés-Debats Léo, « L’éducation populaire et le cinéma ou la recherche d’un modèle d’émancipation par et pour l’image » in Éducation populaire : engagement, médiation, transmission (XIXe – XXIe siècles), Buttier Jean-Charles, Roullier Clothilde et Sandras Agnès (dir.), Pierrefitte-sur-Seine, France, Publications des Archives nationales, 2022, p. 173‑190.

- Souillés-Debats Léo, « L’institutionnalisation des ciné-clubs : du statu quo professionnel à l’uniformisation d’un mouvement (1957-1964) » in Le cinéma : une affaire d’État 1945-1970 : actes des journées d’études tenues à l’INHA, Institut national d’histoire de l’art les 23 et 24 janvier 2013, Vezyroglou Dimitri (dir.), La Documentation française, 2014, p. p. 163-172.

- Souillés-Debats Léo, « Le mouvement ciné-club et la revue Jeune cinéma : esquisse d’une critique qui se voulait populaire » in Le texte critique : expérimenter le théâtre et le cinéma aux XXe – XXIe siècles, Vignaux Valérie et Chenetier-Alev Marion (dir.), Tours, Presses universitaires François-Rabelais, « Iconotextes », 2013, p. 153‑166.

Thèses et mémoires

- Armanville Anaïs, « Ciné-club et éducation populaire : les débuts de la revue Cinéma, 1954-1971 », 2010, 386 p, (dactyl.).

- Aurenty Jean-François, « Le mouvement ciné-club en France dans l’après-guerre : (1945-1955) », Mémoire de maîtrise, Université de la Sorbonne Nouvelle, 1994, 117 p, (dactyl.).

- Graumer Vincent, « Les mouvements ciné-clubs en France, 1945-1968 », Mémoire de DEA, Université de Paris X - Nanterre, 1993, 83 p, (dactyl.).

- Loyer Emmanuelle, « Le mouvement des ciné-clubs: 1945-1955 », 1989, 151 p, (dactyl.).

- Soldé Vivien, « Le cinéma dans l’éducation populaire en France : étude comparative des réseaux confessionnels et laïques de la Libération aux années 1980 », Thèse de doctorat en Sciences de l'éducation et de la formation, Université de Reims Champagne-Ardenne, 13 décembre 2022, (dactyl.).

- Soldé Vivien, « Laïques et catholiques : deux visions de l'éducation cinématographique dans la période d'après-guerre (1944-1951) », Mémoire de master en Études cinématographiques, Université Lille 3, 2016.

- Trives Yvette, « Histoire de la fédération Jean Vigo », Mémoire de maîtrise, Université de Paris 1, 1999, 293 p, (dactyl.).

Rapports

- Dujardin Rémi, Le Cinéma dans la commune : éducation populaire, action culturelle et cinéma : document, Marly-le-Roi, France, Institut national d’éducation populaire, 1983, 268 p.

Liens externes

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :