Henri Langlois

Henri Langlois, né le à Smyrne (aujourd'hui Izmir) en Turquie et mort le dans le 14e arrondissement de Paris[2], est un pionnier de la conservation et de la restauration de films. Il est l'un des artisans fondateurs de la Cinémathèque française.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 62 ans) 14e arrondissement de Paris |

| Sépulture | |

| Nom de naissance |

Henri Georges Gustave Langlois |

| Nationalité | |

| Formation | |

| Activités |

| Distinction | |

|---|---|

| Archives conservées par |

Il a commencé ses archives avec des fonds privés et seulement une dizaine de films. Au cours des décennies suivantes, la collection s'accroîtra jusqu'à atteindre plusieurs milliers de titres.

Biographie

De Smyrne à Paris

« Je suis né le 13 novembre 1914 à Smyrne. Mes parents étaient des Français de l’étranger, ce qui m'a permis d'être en retard d'un siècle,dira Henri Langlois. »

À sa naissance en novembre 1914, l'Europe est en guerre. Smyrne (Izmir) est une ancienne ville grecque qui se trouve dans l'Empire ottoman, alors l'allié de l'Allemagne. Après la défaite des empires centraux en 1918 et la signature du traité de Sèvres en 1920, qui attribue Smyrne à la Grèce, la Turquie se soulève et reconquiert l'Anatolie. Smyrne est en très grande partie détruite par un incendie (), des pillages ont lieu et la totalité de la population grecque est expulsée. La plupart des Européens quittent également la ville. C'est ainsi que la famille Langlois se trouve dans l'obligation de rentrer en France. Ils s'installent à Paris, rue Laferrière, dans le 9e arrondissement.

Une passion : le cinéma

Henri Langlois fait ses études au petit lycée Condorcet (le « petit lycée » était la section primaire) de la rue d’Amsterdam. En 1933, pour protester contre la décision de son père qui veut l'inscrire à la faculté de droit, il échoue volontairement à son bac, en rendant page blanche, puis en allant au cinéma. Lui ne veut s'occuper que de cinéma. « Moi je suis la brebis galeuse de la famille. J'aimais trop le cinéma » dira-t-il. Après cet échec, son père lui trouve un emploi chez un imprimeur. C'est grâce à cet emploi qu'il rencontre Georges Franju, son aîné de deux ans. Ils deviennent amis. Franju dira : « C'est grâce à lui que j'ai vraiment appris ce qu'était le cinéma muet. »

Ensemble ils essayeront de faire un film Le Métro (retrouvé en 1985, il se trouve aujourd'hui à la Cinémathèque). Seul Franju, toutefois, poursuivra un parcours de cinéaste.

En 1935, Henri Langlois arrive à faire paraître des articles dans un hebdomadaire intitulé La Cinématographie française, dont le propriétaire s'appelle Paul-Auguste Harlé. Langlois a compris qu'avec l'arrivée du cinéma parlant, les films du cinéma muets allaient disparaître, et qu'il fallait les sauver. Cette même année au mois d'octobre, il fait la connaissance de Jean Mitry au Cercle du Cinéma qui donnait des projections au-dessus du grand cinéma Marignan aux Champs-Élysées, par l'intermédiaire de Madeleine Malthête-Méliès (la petite fille de Georges Méliès)[3]. Celui-ci âgé de 35 ans est historien du cinéma. Il les encourage dans leur idée à monter un ciné-club voué aux films muets.

Ce ciné-club voit le jour en et porte le nom de Cercle du cinéma : « Il s'agit avant tout de montrer des films et non de discuter après. Les débats ne servent à rien » dira Langlois. Les recettes servent à rassembler une première collection de films. Paul-Auguste Harlé leur ouvre un crédit de dix mille francs, avec lesquels Langlois et Franju achètent des copies de 35 mm d'une dizaine de films. Les mois qui suivent créent le climat favorable qui va rendre possible la création de la Cinémathèque.

À vingt ans, Henri Langlois devient un spécialiste du cinéma et possède dans ce domaine une connaissance encyclopédique.

La Cinémathèque

En 1936, Henri Langlois, Georges Franju et Jean Mitry fondent officiellement la Cinémathèque française. Elle est conçue comme une salle et un musée du cinéma. Son siège social est situé à Paris, 29, rue Marsoulan dans le 12e arrondissement. Paul-Auguste Harlé en est le premier président, Henri Langlois et Georges Franju les secrétaires généraux, Mary Meerson le principal contributeur financier grâce à la vente de ses toiles de grands peintres[4] et Jean Mitry en est l'archiviste. La France de 1936 venait de voir naître sa Cinémathèque. Dès 1937, la Cinémathèque peut se recommander de noms aussi illustres que ceux de Lumière, Kamenka, Pathé ou Gaumont et possède déjà une importante collection. De dix films en 1936, le fond atteint plus de 60 000 films en 1970. Bien plus qu'un simple archiviste, Langlois sauve, reconstitue et montre beaucoup de films en danger de désintégration. La plupart des films stockés sont en celluloïd, un matériau fragile qui exige un environnement de conservation fortement contrôlé pour une survie dans le temps.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, Langlois, apolitique, continue à projeter ses films salle Jules Ferry à la Cinémathèque française[5], lui et ses collègues aident à sauver beaucoup de films contre l'occupation nazie en France.

En 1945, la photographe Denise Bellon, belle sœur du cinéaste surréaliste Jacques Brunius réalise un reportage unique sur La Cinémathèque française et immortalise la célèbre baignoire pleine de bobines de films, mais aussi Henri Langlois dans la rue poussant un landau rempli de bobines.

En plus des films, Langlois aide également à préserver d'autres objets liés au cinéma, tels que caméras, machines de projection, costumes et programmes de salles.

Langlois contribue à la fondation de la Cinémathèque de Cuba. En 1950, un photographe et cinéaste amateur Herman Puig se rend à Paris où il rencontre Langlois. Cette réunion est brève mais décisive puisque Langlois accepte d'envoyer des films français au Ciné-club de La Havane (antécédent de la Cinémathèque de Cuba), mais à la condition que ce petit ciné-club soit institutionnalisé, puisque la Cinémathèque française ne peut effectuer d'échange de films qu'avec un organisme analogue.

Langlois a un impact important sur les réalisateurs français de la Nouvelle Vague pendant les années 1960, entre autres : François Truffaut, Jean-Luc Godard, Claude Chabrol et Alain Resnais. Certains de ces réalisateurs de film se sont eux-mêmes appelés « les enfants de la Cinémathèque ».

C'est en 1962 que Henri Langlois expose ses idées sur la conservation, la restauration et la philosophie qui l'anime dans une interview de Michel Mardore et Éric Rohmer dans les Cahiers du cinéma[6]. Cette publication fera date dans l'histoire des cinémathèques.

L'« affaire Langlois »

En 1968, le ministre français de la Culture André Malraux qui, depuis 1958, a mis à la disposition de Langlois d'importants moyens financiers, décide de le priver de la direction administrative de la cinémathèque, tout en lui offrant la direction artistique. Au ministère de la Culture, on reproche à Langlois de négliger complètement l'administration, la comptabilité et la gestion, d'être incapable de donner les informations établissant le droit de propriété de la cinémathèque sur certaines bobines, et d'être si peu soucieux des conditions matérielles de conservation que des milliers de films se détériorent dans des blockhaus dont il refuse l'accès aux techniciens et à certains chercheurs[7]. Langlois est finalement remplacé par Pierre Barbin, choisi et nommé par le ministère.

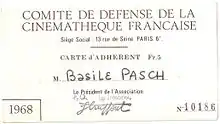

C'est le début de ce qu'on appellera l’« affaire Langlois ». Le limogeage du fondateur de la Cinémathèque française provoque une avalanche de protestations dans le milieu du cinéma et au-delà, à l'étranger, avec la participation entre autres de Charles Chaplin, Stanley Kubrick, Orson Welles, Luis Buñuel, et, en France, avec François Truffaut, Jean-Pierre Léaud, Claude Jade, Alain Resnais, Jean-Luc Godard, Jean Marais, etc. Un très actif Comité de défense de la Cinémathèque française est créé le pour soutenir Langlois. Son trésorier est Truffaut, qui fait partie des fondateurs du comité, avec notamment Godard et Jacques Rivette[8]. L'opposition politique au gouvernement s'émeut. Daniel Cohn-Bendit, alors encore inconnu, participe à une manifestation en faveur de Langlois, rue de Courcelles, où se trouve le siège de la Cinémathèque[9]. Le , à l'Assemblée nationale, François Mitterrand qualifie l'éviction de Langlois de choquante[7].

Malraux fait marche arrière et Langlois est réintégré dans ses fonctions le [9]. Hostile aux soutiens de Langlois dans cette affaire, Raymond Borde estime que la gauche s'est reniée à cette occasion, en défendant « le droit d'un individu sur un patrimoine qui appartient à la Nation[9] » - [10].

Dernières années

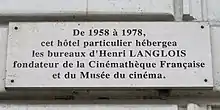

Il fonde le Musée du cinéma qui ouvre le au palais de Chaillot.

Le , Langlois reçoit un Oscar pour l'ensemble de son travail consacré à la réalisation de la Cinémathèque.

En 1977, il lance à Tours un Festival international des écoles de cinéma.

Jusqu'à sa mort à Paris le , Langlois s'efforce d'étendre le principe d'une cinémathèque à d'autres pays, tels que les États-Unis.

Il est inhumé en bordure de la 6e division du cimetière du Montparnasse, à Paris.

Vie privée

Souhaitant organiser une exposition sur le décorateur Lazare Meerson il rencontra la veuve de ce dernier, en 1938, Mary Meerson. De 12 ans son aînée, elle devint sa compagne de vie (malgré le fait que Henri Langlois était homosexuel [11]) mais surtout l'une de ses plus efficaces collaboratrices.

Postérité

Rencontres Henri Langlois

Le Festival international des écoles de cinéma, que Langlois a initié à Tours quelques semaines avant sa mort, a été baptisé en son honneur Rencontres Henri Langlois. Ce festival se tient à présent, et depuis 1990, à Poitiers.

Prix Henri-Langlois

En 2005, à l'initiative de Jean-Louis Langlois (son neveu) et de Frédéric Vidal, sont créées les Rencontres internationales du cinéma de patrimoine au cours desquelles sont décernés les prix Henri-Langlois (à partir de 2006). Ces deux manifestations sont parrainées par un comité d'honneur présidé par Claudia Cardinale. Leur objectif est d’interpeller cinéphiles, élèves et étudiants, professionnels du 7e art et pouvoirs publics, sur le devenir des œuvres cinématographiques.

Les Rencontres prennent en compte des travaux récents des organismes qui œuvrent à la conservation et à la restauration des films, l'actualité des comédiens et des réalisateurs (distingués dans la catégorie Coups de cœur sur le cinéma actuel) et la carrière des personnalités du cinéma relevant du cinéma d'auteurs et d’œuvres de patrimoine.

Publications

- Musée du cinéma, catalogue conçu et réalisé par Glenn Myrent ; photographies de Jean-Pierre Jolly, Paris, éditions Cinémathèque française, 1984 (ISBN 2-900596-01-7)

- Trois cents ans de cinéma : écrits, textes réunis et présentés par Jean Narboni, Paris, Cahiers du cinéma / Cinémathèque française / Fondation européenne des métiers de l'image et du son, 1986 (ISBN 2-86642-045-4)

- Écrits de cinéma (1931–1977), textes réunis, présentés et annotés par Bernard Benoliel et Bernard Eisenschitz, Flammarion, 2014 (ISBN 9782081331211)

- Collectif, Le musée imaginaire d'Henri Langlois, Flammarion, 2014.

Hommages

Lieux

- À Paris, une place Henri-Langlois située dans le 13e arrondissement, est inaugurée en 1995.

- À La Ciotat, « berceau du cinéma », une esplanade porte le nom d’Henri Langlois. Une stèle rappelle son passage dans la cité des frères Lumière en 1968. En pleine « affaire Langlois », il était venu à La Ciotat retrouver l'un de ses plus fidèles soutiens, le comédien Michel Simon qui possédait une bastide dans les collines surplombant le Golfe d'amour. Une photo montre les deux hommes devisant, assis près du monument dédié aux frères Lumière.

Au cinéma

- L’année de la mort d'Henri Langlois, le réalisateur allemand Wim Wenders lui dédie son film L'Ami américain, film qui contient un grand nombre de références à la préhistoire du cinéma.

- Une brève scène du film de Youssef Chahine La Mémoire (1982) rend hommage à Langlois : au festival international du film de Moscou en 1959, on le voit (interprété par un acteur) soutenir Chahine, alors que l’ambassade de France tente de faire interdire la projection de son film Djamila l'Algérienne.

Notes et références

- « http://www.cineressources.net/repertoires/archives/fonds.php?id=langlois »

- Archives en ligne de Paris, 14e arrondissement, année 1977, acte de décès no 161, cote 14D 619, vue 17/31

- Madeleine Malthête-Méliès, « Mon ami Jean Mitry », 1895, revue d'histoire du cinéma, numéro hors-série, 1988, p. 2-3.

- Léone Jaffin, Le pot au feu de Mary Meerson, éd. La Différence, 2005 (ISBN 272911548X)

- Anaïs Kien, documentaire « Trois fois par jour, rendez-vous au 29 », La Fabrique de l'histoire, 17 janvier 2012

- no 135, .

- Olivier Todd, André Malraux, une vie, éd. Gallimard, 2001, p. 530-531.

- Archives du Comité de défense de la Cinémathèque française.

- Raymond Borde, Les Cinémathèques, éditions L'Âge d'homme, 1983, p. 216-217, livre partiellement consultable sur Google Livres.

- « "Pour nous l'intérêt des films passe avant celui des personnes" écrit le directeur de la cinémathèque de Toulouse », sur lemonde.fr,

- Documentaire : Jacques RIchard, Le Fantôme d'Henri Langlois, 2 DVD, 2004, CNC

- « Centenaire Henri Langlois 2014 » sur Cinémathèque.fr.

- Voir sur cinematheque.fr.

Voir aussi

Bibliographie

- Richard Roud, Henri Langlois : l'Homme de la Cinémathèque, traduction Hélène Amalric, préface de François Truffaut, Belfond, 1985 (ISBN 2714417167 et 978-2714417169)

- Georges Patrick Langlois, Glenn Myrent, Henri Langlois : Premier Citoyen du cinéma, en collaboration avec Hugues Langlois, préface d'Akira Kurosawa, Ramsay, 1990 (ISBN 2859568328 et 978-2859568320)

Documentaires

- 1970 : Henri Langlois, documentaire britannique sur son travail et sa vie, avec des entrevues de Ingrid Bergman, Lillian Gish, François Truffaut, Catherine Deneuve et Jeanne Moreau, entre autres.

- 1995 : Citizen Langlois, documentaire réalisé par Edgardo Cozarinsky

- 2004 : Le Fantôme d'Henri Langlois / Henri Langlois: The Phantom of the Cinematheque, documentaire de Jacques Richard, 3 h 30 (sur Rotten Tomatoes) Réalisé par son dernier assistant, le film retrace l'épopée de la Cinémathèque française depuis sa création en 1936 jusqu'à la mort de Langlois en 1977.

Radio

- Jean-Pierre Pagliano, « Profils perdus : Henri Langlois », France Culture (3 et ) Avec la participation de Marie Epstein, Renée Lichtig, Françoise Jaubert, Nelly Kaplan, Henri Colpi, Jean Dréville, Jean-Charles Tacchella, Jean Douchet, Bernard Martinand. Voix d'Henri Langlois et de Georges Franju. Textes d'Henri Langlois et de François Truffaut lus par Jean-Pierre Léaud.

Liens externes

- Ressources relatives à l'audiovisuel :

- Allociné

- César du cinéma

- Ciné-Ressources

- Unifrance

- (en) AllMovie

- (en) IMDb

- Ressource relative aux militaires :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :