Cheval d'Auvergne

Le cheval d'Auvergne est une race de petits chevaux de terroir, originaire d'Auvergne, en France. Il porte une robe bai ou bai-brun. Ce petit cheval ancien connaît de nombreux croisements au fil de son histoire. Les différentes descriptions qui en sont faites évoquent plusieurs types d'animaux rassemblés sous le nom de « cheval d'Auvergne ». Le cheval de selle, devenu le « demi-sang d'Auvergne », est surtout destiné à la remonte des cavaleries de l'armée au début du XIXe siècle. Ce type a désormais disparu. Le cheval de travail auvergnat, à l'origine utilisé pour les déplacements des paysans avant l'amélioration des routes, est croisé pour être employé à divers travaux des champs par les habitants de la région auvergnate, et continue d'exister en formant la souche du cheval d'Auvergne actuel.

|

Cheval d'Auvergne

| |

Cheval d'Auvergne monté en randonnée, en 2007 | |

| Région d’origine | |

|---|---|

| Région | Auvergne, |

| Caractéristiques | |

| Morphologie | Cheval de loisirs et de travail léger médioligne[1]. |

| Taille | 1,43 m à 1,57 m[1] |

| Poids | 450 kg à 650 kg[1] |

| Robe | Uniquement bai ou noir pangaré |

| Tête | Courte et expressive, chanfrein droit[1] |

| Pieds | Ronds, fanons abondants[1] |

| Caractère | Rustique et docile[1] |

| Autre | |

| Utilisation | Tourisme équestre |

Comme la plupart des chevaux de travail d'Europe, l'Auvergnat a failli disparaître avec la généralisation de la motorisation dans les années 1960 et 1970. Croisé avec des chevaux de trait tels que le Comtois, il devient un animal de boucherie. Une association est créée en 1994 pour assurer la sauvegarde des animaux restants. Les actions menées pour la promotion et la pérennité du cheval d'Auvergne ont permis sa reconnaissance officielle en décembre 2012. Il reste néanmoins extrêmement rare et presque introuvable en dehors de sa région d'origine. C'est une bonne monture de randonnée, dont les 500 représentants recensés en 2014 sont traditionnellement élevés de façon extensive en Auvergne. En 2017, il y aurait 600 représentants de cette race chevaline.

Histoire

Le cheval d’Auvergne connaît un destin très proche de celui des autres races locales de chevaux de travail face à la motorisation, l'évolution des modes de vie ne justifiant plus leur emploi[2]. Définir ce cheval est cependant difficile en l'absence de publications scientifiques récentes, les documents historiques évoquent des animaux très disparates, qui n'ont pas, ou rarement, été reconnus comme formant une race au cours de leur histoire, d'après Eugène Gayot[3].

Origine

Il n'existe aucune étude scientifique concernant l'origine du cheval d'Auvergne, et plusieurs théories s'affrontent.

Selon l'association de la race Auvergne, ce cheval serait le lointain descendant de chevaux d'origines orientales abandonnés par les Sarrasins dans les plaines du Vouillé vers l'an 732. Leurs chevaux seraient restés sur place dans les départements de Corrèze, de Creuse et de Haute-Vienne, puis les barons du pays s'en seraient emparés. Ces chevaux auraient constitué la souche d’une population qui essaime au cours des siècles suivants dans tout le Limousin puis l’Auvergne, donnant également le cheval limousin, très proche du cheval d'Auvergne léger[2]. Lætitia Bataille, spécialiste de l'élevage équin en France, estime que le cheval d'Auvergne est issu de l'ancien cheval navarrin et de croisements avec des Pur-sang[4].

Selon les habitants de l'Auvergne, la race est endémique à la région et y vivrait « depuis la nuit des temps »; ce cheval descendrait d'animaux préhistoriques qui s'y seraient installé[5].

De l'antiquité au XVIIe siècle

Si l'on en croit les habitants de l'Auvergne et sans qu'une étude ne confirme cette information, Vercingétorix utilisait déjà un « cob auvergnat » pour ses batailles[5]. Quoi qu'il en soit, le cheval d'Auvergne semble apprécié au Moyen Âge[6]. En 1577, le duc de Bouillon mentionne dans un texte en français classique qu'il chevauchait un animal d'Auvergne en partant de Turenne : « Je pars de Turenne, et m'en vins coucher chez M. de Beynac, avec Bousolles, Alagnac, La Vilatte et Annal, que j'avois nourris pages, Bouschant d'Auvergne, tous sans armes que nos espées, tous ayans de fort mauvais chevaux ; Bouschant avoit un petit cheval d'Auvergne assez bon ; le mien estoit un cheval qui alloit un grand pas, ne scachant tourner et encore moins courir (...) »[7] - [8]. L'existence du cheval d'Auvergne est évoquée dans des documents du XVIIe siècle qui décrivent un petit cheval de montagne rustique de forme orientale, assez proche du sang. Le « barbe auvergnat » est sous Henri IV une monture très prisée de ses cavaliers, et selon la tradition, le fameux cheval blanc du roi provient lui-même de la ferme du Barra, près d'Aurillac[9].

C'est Louis XIV qui, avec la création des Haras nationaux français au cours du XVIIe siècle, tente d'« améliorer » ces chevaux dans le but de remonter sa cavalerie[9]. Il fait pour cela appel à des étalons étrangers, de sang turc et barbe, et à des étalons frisons et hollandais. Ces croisements donnent peu de résultats, en raison surtout d'une mauvaise gestion des haras[9].

XVIIIe siècle

Lors d'un recensement de la population équine auvergnate par l'administration des haras en 1764, 604 juments seulement sont estimées comme susceptibles de donner naissance à de bons poulains dans la région, ce qui est très peu et reflète la mauvaise qualité de la population chevaline auvergnate[10]. Les chevaux auvergnats restent longtemps de mauvaise réputation. Ainsi, à la fin du XVIIIe siècle, ces animaux sont décrits comme pourvus « d'une grosse tête, de larges oreilles et de peu d'encolure »[9], ou encore comme « lourds, malsains et sans nerfs »[11].

En 1788, 2 660 poulains d'Auvergne naissent dans la région et leur vente rapporte quelque 60 000 livres[11]. Avec la suppression des haras nationaux en 1790, les chevaux du pays retrouvent rapidement leurs anciennes caractéristiques du fait de la disparition des étalons étrangers qui y sont stationnés. Pendant la révolution française, le général Houchard remonte tout un régiment de cavalerie légère près d'Aurillac, et durant le Premier Empire, les chasseurs sont remontés avec des chevaux d'Auvergne[11]. L'Auvergne produit alors beaucoup de chevaux élevés à l'économie, et vendus à quatre ans pour la selle[12]. Les guerres font toutefois qu'à la re-création des haras nationaux, les meilleurs chevaux ont disparu[13].

XIXe siècle

Napoléon Ier apprécie les qualités du cheval auvergnat, qu'il réquisitionne massivement pour sa campagne de Russie. À la suite de ces réquisitions importantes, en 1815, la population de chevaux est décimée et affaiblie[11]. Les éleveurs locaux reprennent leur activité mais les chevaux ne sont dès lors plus uniformes[14].

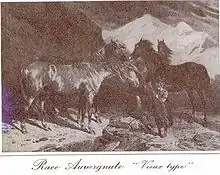

Types historiques

Un numéro du journal des haras, daté du milieu du XIXe siècle, rapporte que « l'Auvergne produit trois espèces (sous-races) de chevaux ». L'une d'elles est un cheval de course issu de l'ancienne race croisée avec les étalons arabes et anglais. La seconde espèce, alors en voie de disparition, est l'ancien cheval auvergnat. Il tient beaucoup de l'Arabe, porte souvent une robe gris truité et possède beaucoup d'ardeur et de fond. La troisième espèce est celle des « chevaux communs », croisés avec des chevaux de gros trait et des étalons Anglo-normands[15].

Le cheval léger ou « demi-sang auvergnat » est une monture de selle destinée à la cavalerie légère. Le cheval commun « à tout faire » est utilisé par les paysans locaux. À la suite de l'amélioration des routes carrossables, il est croisé pour devenir apte à divers travaux agricoles et servir aux paysans dans tous leurs déplacements[11].

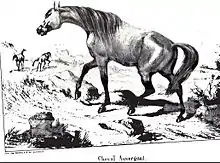

Ancien cheval auvergnat

L'ancien cheval auvergnat est, selon le naturaliste Louis-Furcy Grognier « une émanation affaiblie de la race limousine, résultat immédiat du sang oriental »[2] - [15]. André Sanson[16] et Jean-Henri Magne[12] le décrivent aussi comme proche du cheval limousin, avec « moins d'élégance dans la physionomie » : l'auvergnat est moins régulier que le limousin[15]. L'impression générale est celle d'un cheval « fin, résistant et solide quoiqu'un peu décousu »[17], « manquant de pureté et d'élégance »[9].

La taille est réduite, de 1,43 m à 1,47 m selon Eugène Gayot[18], moins d'1,47 m selon Alexandre-Bernard Vallon[19], de 1,44 m à 1,48 m selon le dictionnaire de Cardini[15]. Elle a augmenté, de 1,48 m à 1,50 m vers la fin du XIXe siècle, selon la Revue d'Auvergne. La tête est fine, courte et expressive, dotée de salières creuses, d'un œil vif, d'oreilles très droites et très mobiles, et de narines larges[20]. Elle parait plus forte que chez le cheval limousin parce qu'il est plus petit[16]. L'encolure est rouée ou renversée[19], assez courte[20]. La crinière est abondante et fine[18]. Eugène Gayot affirme que, lorsque le vent soulève la crinière et le toupet de ces chevaux, cela leur confère un air échevelé très étrange[18]. Le garrot est haut et beau[19], tranchant[12], souvent séparé de l'encolure par le coup de hache. Le poitrail et le corps sont étroits mais la poitrine est profonde, condition de vitesse[20]. Le dos et le rein sont bien conformés[19], mais ce dernier peut être long. Les flancs sont retroussés ou cordés[20]. Les hanches sont saillantes et la croupe tranchante[19], courte, anguleuse et basse[16], légèrement avalée ou en pupitre. La jambe est musclée et fine, le genou large et bien articulé, les canons lisses aux tendons bien détachés, presque aussi gros que l'os. Les membres sont impeccables, secs et nerveux, exempts de tares[21], mais ils présentent parfois des défauts d'aplombs. Le jarret est crochu[19] et clos[16], assez gros, le paturon est court. Le pied est petit et bien conformé, terminé par un sabot noir à la corne très dure[19].

L'ancien auvergnat est vif, nerveux, solide, rustique et remarquablement endurant[9], capable de parcourir 60 kilomètres en une journée[22]. L'élevage en montagne lui donne de nombreuses qualités de sûreté de pied[16] et les hippologues ne tarissent pas d'éloges : « mieux que les limousins et tous les autres chevaux d'Europe, il gravit les rochers les plus escarpés, et court sur les penchants des précipices »[15] [...] « où le cheval d'Auvergne marche d'un pied solide et sans faire un faux pas, l'élégant animal aux aplombs irréprochables ne pourrait cheminer cinq minutes sans rouler au fond d'un ravin ». Ses allures et son caractère sont toutefois moins bons que chez le cheval limousin[16]. Ces chevaux sont « sobres, rustiques, intelligents, un peu têtus, parfaitement appropriés à la nature du sol qui les produit »[19]. La robe est le plus souvent gris fer[12].

Les lieux de pâture du cheval auvergnat sont généralement pauvres, ce qui le rend facile à nourrir et capable de supporter les longues abstinences. Il est des plus résistants à la maladie[15]. L'entier atteint son plein développement à l'âge de cinq ans en moyenne, mais il est fréquemment monté dès l'âge de deux ou trois ans[23].

Demi-sang d'Auvergne

L'élevage des chevaux auvergnats destinés à la remonte des armées et à la cavalerie légère est géré par les haras nationaux et des éleveurs associés. La taille du cheval d'Auvergne étant trop réduite pour la cavalerie légère, il est croisé avec des Pur-sang et des Anglo-normands pour donner le « demi-sang d'Auvergne », un cheval « à taille légère », destiné à la guerre, largement utilisé pendant les guerres d’empires[2] - [15] - [24]. Il n'a que peu de rapports avec l'ancien type de la race. Les éleveurs ont été très réticents à croiser avec du Pur-sang, préférant l'Arabe. Si Eugène Gayot défend l'utilité de ces croisements[24], ils ont souvent eu de mauvais résultats en donnant des chevaux aux membres grêles, aux reins longs, aux côtes plates, et surtout beaucoup moins rustiques que l'Auvergnat originel[19] - [25]. Selon André Sanson, ils ont fortement nui aux qualités ancestrales de l'Auvergnat[16]. De plus, les conditions d'élevage mauvaises font qu'un tiers du cheptel est atteint de fluxion périodique[26].

Le cheval auvergnat du Quercy et du Rouergue est souvent bai, avec une crinière forte et épaisse et une tête ressemblant à celle du Mérens. Sobres, forts et agiles, excellents pour les coteaux secs et rocailleux de ces contrées, ils font un très bon service de cavalerie pendant de longues années, en consommant très peu. Ils sont vendus aux foires du Cantal, du Lot et de l'Aveyron[12].

Cheval commun

Dès la fin du XVIIIe siècle et tout au long du XIXe siècle, les paysans de la région auvergnate élèvent un cheval léger commun qui possède des aptitudes au travail et résiste aux hivers rigoureux des hauteurs. Il connait un grand succès durant tout le XIXe siècle, son modèle devient celui d'un cheval de travail léger au caractère et à la rusticité très appréciés[2]. Selon un rapport en 1873, l'ancienne race auvergnate « légère » est alors considérée perdue en raison du développement des routes carrossables dans la région, à partir des années 1830, qui a pour conséquence de réduire la nécessité de posséder un cheval de selle et de favoriser l'élevage du cheval de travail léger de type carrossier, plus utile pour les paysans locaux puisqu'il leur permet également d'effectuer les travaux des champs. L'élevage de chevaux pour la remonte n'est que peu rémunérateur pour les éleveurs. Des chevaux de trait sont alors importés du Perche, de Normandie, de Bretagne et du Poitou et, croisés avec la race légère du pays, ont donné ce cheval auvergnat « commun »[27].

Disparition du type ancien

L'ancien cheval auvergnat, telle qu'il existait avant les croisements, disparaît en raison du développement des routes carrossables[27]. En 1846, la disparition du cheval d'Auvergne dans le Cantal « est sur le point de devenir complète »[28]. En 1855, le cheval auvergnat léger utilisé pour la remonte des armées est estimé définitivement perdu par les croisements[29]. M. Liégeard, directeur du haras d'Aurillac, dit un an plus tard que « si la race d'Auvergne existait, on sait que cette race ne vit malheureusement plus que dans le souvenir de ceux qui ont habité le pays, il y a 20 ou 25 ans »[30].

Mode d'élevage

La manière d'élever les chevaux d'Auvergne est fréquemment critiquée[31]. Dans le Cantal, la jument auvergnate pleine est montée jusqu'au dixième mois de sa gestation et pas mieux nourrie, en hiver, que si elle était vide. Cinq ou six jours après la mise bas, on l'envoie avec son poulain dans les pâturages où elle passe souvent la nuit. L'allaitement des poulains dure cinq à six mois. Après leur sevrage, une partie d'entre eux est vendue et exportée dans les départements voisins, l'autre reste dans les pâturages jusqu'au mois de novembre, époque à laquelle les poulains sont rentrés à l'écurie. Leur stabulation dure jusqu'au mois d'avril et les poulains ne sortent que pour boire. Aux premiers beaux jours du printemps, les poulains sont renvoyés dans les pâturages pour y rester, nuit et jour, jusqu'au mois de novembre. À deux ans, les poulains mâles sont castrés, tous sont montés douze mois après. La population chevaline est plus nombreuse dans le Cantal que dans les autres départements de l'ancienne Auvergne[32].

Dans le Puy-de-Dôme, les chevaux présentent la même conformation et les mêmes qualités que dans le Cantal, mais sont réputés « moins beaux et moins nombreux ». Le système d'élevage est le même[26]. En Aveyron, des juments auvergnates croisées avec les étalons du dépôt de Rodez ont donné naissance à un petit cheval (1,47 m) qui forme « la race du pays ». En été, il vit dans les pâturages où il trouve une nourriture abondante ; en hiver, il est rentré à l'écurie « où il ne reçoit, pour toute nourriture, que le rebut des affouragements du bœuf »[33].

Raréfaction

Dès le début du XXe siècle, les progrès et l’amélioration des routes provoquent un déclin dans la production du cheval d'Auvergne. Le type demi-sang disparaît avec la fin de la cavalerie dans les armées[2]. Les chevaux élevés dans la région sont selon ceux qui les étudient en 1908 « enfermés dans des écuries malsaines et insuffisamment alimentés »[34]. Une lettre des haras nationaux d'Aurillac à monsieur le ministre de l'agriculture, datée du 4 avril 1932, fait état d'une « jumenterie fort mêlée, d'un disparate qui exclut toute idée de race fixée ». Les deux tiers des chevaux auvergnats sont d'un type montagnard, au tempérament robuste et d'une taille moyenne ne dépassant pas 1,55 m, portant une robe foncée[30].

La population du cheval de travail diminue, la fin de la traction animale pour les travaux des champs menace la race d'extinction. Les animaux restants seraient les descendants de l'ancien cheval auvergnat de travail et du cheval limousin, lui aussi disparu[35]. Dans les années 1960 et 1970, quelques chevaux sont croisés avec des traits bretons et comtois pour la production de viande, mais en dépit de ces croisements, le cheval auvergnat aurait conservé ses caractéristiques[2].

Sauvegarde et reconnaissance officielle

En 1997, l'Association pour la sauvegarde et la relance du cheval Auvergne est créée pour sauver la race[36]. En 2006, elle reçoit un soutien financier de 3 000 € de la part du Conseil régional[37]. Elle est reconnue organisme d’intérêt général en septembre 2009[36], située à l'époque au domaine de Moidas, à Orbeil à côté d’Issoire[38]. Les efforts s'orientent sur le rééquilibre des effectifs et la préservation des qualités de rusticité de ces chevaux de montagne. L'association tente aussi d'obtenir sa reconnaissance officielle pour bénéficier des aides accordées à la sauvegarde des races menacées[35].

Le but de l'association de la race Auvergne est de faire passer le nombre de saillies d’une vingtaine à une cinquantaine par an. Dans ce but, elle propose en 2006 une aide de 150 € aux propriétaires de juments proches des caractéristiques de la race pour les inciter à faire saillir leurs animaux par l'un des huit étalons approuvés, afin de couvrir une partie des frais de déplacement et de pension chez l’étalonnier[39]. Le parc naturel régional des Volcans d'Auvergne, le haras national d'Aurillac et les conseils généraux la soutiennent dans son action[36]. En 2008, elle crée un catalogue d'étalons conformes au standard de race et un suivi du cheptel. L'année suivante, le premier concours modèle et allures de la race est organisé[36].

En avril 2010, elle change de nom et devient l’Association nationale du cheval de race Auvergne (ANCRA). En octobre de la même année, une convention est signée avec l'Institut français du cheval et de l'équitation pour la gestion de la marque Cheval Auvergne[36]. L'homogénéité des animaux dans leur morphologie, leur psychologie et leur expression, dans le nord comme le sud du Massif central, est le principal argument prouvant une fixation de gènes dominants[38].

Le projet de stud-book, suivi par le haras d’Aurillac[39], aboutit à la reconnaissance officielle de la race par le ministère de l'agriculture en décembre 2012[40] - [41].

Description

C'est un cheval médioligne compact, de type postier, assez proche du cheval de selle et rappelant le trait comtois en plus fin. Il toise de 1,43 m à 1,57 mètre au garrot, et pèse entre 450 et 650 kg[1], pour une moyenne d'environ 500 kg.

Morphologie

Tête

Elle est très expressive[37], plutôt petite, courte avec un nez carré, des naseaux bien ouverts, un chanfrein droit ou légèrement concave, des yeux bordés vifs et expressifs en forme d'amande, soulignés par des arcades sourcilières saillantes, un front large, des oreilles courtes et mobiles[1] - [35] - [39]. Les têtes légères sont appréciées[39].

Avant-main, dos et arrière-main

L'encolure est courte et légèrement ronde, généralement rouée, l'épaule plutôt droite et forte. Le garrot est peu saillant et tend à être noyé, le poitrail est ouvert, la poitrine descendue et les côtes rondes[1]. Le dos est court[37] et large, le rein court, puissant et bien attaché. La croupe est double, légèrement basculée mais non rabattue[1] - [39].

Membres et crins

Les membres sont très sains, aux canons courts, dotés de jarrets secs et souvent un peu clos, terminés par des pieds ronds bien proportionnés par rapport à la masse du cheval[1]. Les fanons sont en principe abondants[1] mais il en possède parfois peu. La crinière est très fournie en crins, légèrement ondulés, et peut être simple ou double[1], la queue est également très fournie, assez longue[35].

Robe

Ce cheval a une robe composée de poils fins, qui peut être baie sous toutes les variantes possibles, que ce soit le bai clair, bai cerise, bai cuivré, ou bai foncé, ou bien le bai-brun. Les extrémités noires sont bien marquées et peuvent remonter très haut le long des membres. Les marques blanches importantes, comme les balzanes haut chaussées ou les listes larges, sont interdites[1]. Cette particularité est l'un des critères de reconnaissance des animaux[38]. L'association envisage de conserver cet aspect et de refuser toutes les marques blanches chez les étalons reproducteurs[35]. Le « nez de renard » est apprécié[39].

Tempérament et entretien

Le cheval d'Auvergne est réputé pour être un bon porteur docile et énergique, vif et généreux, doté d'un pied sûr. C'est un cheval sociable, rustique et polyvalent[1]. Évelyne Carpentier, éleveuse de ces animaux à La Ferme Equestre des Roches de Rochefort-Montagne, dit qu'« il a le caractère de l’Auvergnat. Il fait ce qu’il veut, mais il est très gentil... »[37]. Il coûte peu en production et en élevage[36]. Selon Muriel Ronez, « l’idée n’est pas d’en faire un cheval de sport mais de tourisme équestre, d’attelage et de petits travaux agricoles »[39].

Sélection

Le cheval d'Auvergne est élevé de façon extensive dans le Massif central, où il joue un rôle comparable au Pottok pyrénéen[35]. Il est présent dans le Vivarais et sur le plateau de Millevaches[5]. L'association recherche les animaux qui auraient échappé à l’inventaire pour augmenter les effectifs, trouver d’autres souches et accroître la diversité génétique. Dans ce but, des chevaux âgés idéalement de plus de trois ans sont inscrits à titre initial en suivant une grille d'évaluation[39]. L'association veut démontrer la vitalité du cheptel et l'accroître[38] en nombre de reproducteurs[36].

Utilisations

Historiques

L'ancien cheval auvergnat n'a jamais été un cheval de luxe, c'est un vrai montagnard[18] employé pour la selle, la guerre et la chasse[17]. Il est exclusivement destiné à être monté et « éminemment propre au service de la selle »[19], car sa physionomie est peu adapté à l'attelage. C'est également un animal rapide qui a « vaincu quelquefois à la course de bons chevaux anglais »[15] : les courses organisées à Aurillac au début du XIXe siècle ont poussé certains propriétaires à une sélection plus rigoureuse, bien que le cheval d'Auvergne reste souvent dans l'ombre de son voisin, le cheval limousin[13]. Le demi-sang d'Auvergne est l'une des trois races légères de cavalerie employées du début du XIXe siècle, avec le cheval navarrin et le cheval limousin[42] - [31]. Il est réputé être « la meilleure race de la République pour les troupes légères, dragons, hussards et officiers de cavalerie »[11]. Les meilleurs animaux de service se trouvent au Mont-Dore, « bien taillés, nerveux, et jamais sujets aux maux d'yeux ou de jarrets »[11]. Le dépôt de remonte d'Aurillac effectue alors ses achats de chevaux auvergnats dans les départements du Cantal, du Puy-de-Dôme, de la Corrèze et de l'Aveyron[19], sur différentes foires[12].

Par contre, le cheval auvergnat commun est un animal « à deux fins » destiné surtout au transport en tirant les charrettes, mais manquant de force pour le labour[11]. Il est exclusivement employé aux travaux d'agriculture et de ferme, et parfois utilisé à la production de mulets[2] : dans les années 1850, sur 6 500 juments couvertes chaque année en Auvergne, 5 827 sont données au baudet pour seulement 673 saillies par le cheval[28]. Les juments effectuent aussi le dépiquage des blés[12]. À deux ans et demi, les poulains issus des juments auvergnates stationnées en Aveyron sont employés à dépiquer les grains, à labourer et à porter le bât[33].

Actuelles

Le cheval d’Auvergne est monté en tourisme équestre et pour l’équitation de loisirs dans sa région d'origine[38], car il a l'avantage d'être totalement adapté à l'environnement de moyenne montagne. Il pourrait avoir un avenir dans ces deux activités puisque sa morphologie lui permet d'être monté tout comme de tracter des attelages légers[35]. Le développement important du tourisme équestre dans la région est un autre atout[36]. Il excelle à l'attelage selon ses amateurs[43]. Très polyvalents, les chevaux d'Auvergne sont susceptibles de bons services dans les écoles d'équitation grâce à leur physionomie et leur caractère qui rassurent les débutants[43]. Ils sont également doués pour les compétitions de TREC[43].

Il peut être employé comme cheval de travail en maraîchage, pour l’entretien des vignes et au débardage[36]. Les juments sont élevées pour leur lait à la Ferme Équestre des Roches, située à Rochefort-Montagne, qui commercialise des savons au lait de jument d'Auvergne[44]. Du 19 au 23 septembre 2007, le Parc naturel régional des Volcans d'Auvergne a organisé pour ses 30 ans une caravane itinérante de chevaux d'Auvergne montés et bâtés transportant des produits régionaux à travers son territoire[45].

Diffusion de l'élevage

Le cheval de travail auvergnat n'a historiquement jamais été exporté, contrairement au demi-sang qui a largement remonté les troupes de la cavalerie française[11]. L'Association nationale du cheval de race Auvergne ( ANCRA ) a désormais vocation à regrouper éleveurs, utilisateurs et passionnés de la race pour développer son élevage dans son berceau, le Massif central. Elle s'occupe aussi de la promotion du cheval d'Auvergne et de la gestion du cheptel[36]. Elle organise plusieurs concours modèle et allures, y compris le rassemblement national fin août à Moidas sur la commune d'Orbeil, dans le Puy-de-Dôme[46] - [47]. L'association est également présente depuis plus de 15 ans au sommet de l'élevage de Clermont-Ferrand début octobre.

En 2006, 150 chevaux sont recensés, principalement dans le Puy-de-Dôme et le Cantal. En décembre 2007, l'effectif est monté à 184. Quarante juments ont été saillies en 2006, 25 poulinages déclarés, et 21 poulains étaient inscriptibles au titre de l’ascendance[48]. Quelques chevaux proches du Cheval Auvergne sont signalés dans les Alpes en 2006[35]. En 2014, l'effectif total est d'environ 500 têtes, pour 50 naissances par an[49]. La FAO relève la présence de 93 chevaux de race pure en 2015, dont 17 étalons reproducteurs et 76 juments poulinières[50]. En 2017, il y aurait 600 représentants de cette race chevaline[51].

Dans la culture

Un cheval d'Auvergne « petit, mais très-beau » est mentionné dans le célèbre roman Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Il y sert de monture à Mousqueton, qui accompagne Porthos[52]. Cantal, cheval gris truité qui fut monté par Bonaparte à la bataille d'Austerlitz, est présumé auvergnat. Son portrait à l'huile se trouve au musée municipal d'Aurillac.

Notes et références

- « Standard de la race du cheval d'Auvergne » [PDF], sur http://www.chevalauvergne.fr/ (consulté le )

- « L'histoire du cheval d'Auvergne », sur http://www.chevalauvergne.fr/, Association pour la relance du cheval d'Auvergne (consulté le )

- Moll et Gayot 1861, p. 480

- Lætitia Bataille, « Textes à lire » (consulté le )

- « Petit cheval auvergne », sur http://www.crapa-hutte.com, Crapa'hutte (consulté le )

- Prévot et Ribémont 1994

- Joseph Fr Michaud et Jean-Joseph-François Poujoulat, Nouvelle collection des mémoires pour servir à l'histoire de France depuis le XIIIe siècle jusqu'à la fin du XVIIIe : précédés de notices pour caractériser chaque auteur des mémoires et son époque, suivi de l'analyse des documents historiques qui s'y rapportent, Guyot, (lire en ligne), p. 36

- Michel Francisque, Du passé et de l'avenir des haras: recherches sur le commerce, les dénominations et la production des chevaux, principalement en France, avant 1789, Michel Lévy Frères, , 216 p. (lire en ligne), p. 152

- Durand 2006, p. 249

- Jacques Mulliez, Les chevaux du royaume: histoire de l'élevage du cheval et de la création des haras, Montalba, , 398 p. (lire en ligne), p. 284

- Durand 2006, p. 250

- Magne 1857, p. 345

- de Montendre (Comte) 1840, p. 381

- Société des amis de l'Université de Clermont 1892, p. 29

- Cardini 1848, p. 341

- Sanson 1867, p. 129-130

- Comptes rendus des séances de l'Académie d'Agriculture de France, vol. 33, Académie, (lire en ligne), p. 171

- Moll et Gayot 1861, p. 481

- Vallon 1863, p. 504

- Société des amis de l'Université de Clermont 1892, p. 23

- Société des amis de l'Université de Clermont 1892, p. 24

- Société des amis de l'Université de Clermont 1892, p. 25

- Annales de la Société d'agriculture, sciences, arts et commerce du Puy, vol. 5, (lire en ligne), p. 72

- Moll et Gayot 1861, p. 482

- Magne 1857, p. 346

- Vallon 1863, p. 506

- Rapport à Monsieur le préfet du Puy de Dôme sur le service de la monte en 1873.,

- Académie vétérinaire de France, Société Centrale de Médecine Vétérinaire, École nationale vétérinaire d'Alfort 1846, p. 1030

- Antoine Richard, Dictionnaire raisonné d'agriculture et d'économie du bétail: suivant les principes des sciences naturelles appliquées, vol. 1, Firmin Didot Frères, (lire en ligne), p. 170

- Lettre des haras nationaux d'Aurillac à monsieur le ministre de l'agriculture, Aurillac,

- de Montendre (Comte) 1840, p. 380

- Vallon 1863, p. 505

- Vallon 1863, p. 506-507

- Revue scientifique, vol. 15, Revue scientifique, (lire en ligne)

- Daniel Wantz, « Le cheval d'Auvergne », Ferme n°48 (consulté le )

- DT Rhone Alpes Auvergne, « Le Label Cheval Auvergne », les haras nationaux, (consulté le )

- « Au galop vers le boulot », sur http://www.auvergne.info, (consulté le )

- « À Orbeil, le cheval d’Auvergne bien sauvegardé », sur http://www.auvergne.fr/ (consulté le )

- Peyre Arse Prese, « Course de fond pour relancer la race des chevaux d’Auvergne », sur http://www.lunion-cantal.com/, (consulté le )

- « Le cheval d’Auvergne désormais reconnu », Info magazine, (consulté le )

- « Le Cheval d'Auvergne officiellement reconnu par le Ministère de l'Agriculture », sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes (consulté le ).

- École nationale vétérinaire d'Alfort, Recueil de médecine vétérinaire, vol. 19, Vigot (lire en ligne), p. 574

- « La race Auvergne », sur http://www.chevalauvergne.fr/ (consulté le )

- « Produits à base de lait de jument » (consulté le )

- « 30 ans du Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne : le Cheval d’Auvergne est de retour sur le territoire, du 19 au 23 septembre », sur http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/, (consulté le )

- « Section "Les événements" », sur chevalauvergne.fr (consulté le )

- « Le cheval de race Auvergne à l’honneur dimanche à Orbeil » (consulté le )

- « Bulletin d'information et de liaison de l'association pour la sauvegarde et la relance du cheval d'Auvergne » [PDF], association pour la sauvegarde et la relance du cheval d'Auvergne (consulté le )

- « Cheval de race Auvergne », Les haras nationaux.

- (en) « Cheval de race Auvergne / France », DAD-IS (consulté le ).

- Marion Chavot, « Un cheval, fleuron de l'Auvergne », La Montagne, (ISSN 0767-4007).

- Alexandre Dumas, Les trois mousquetaires, vol. 2, Lévy, (lire en ligne), p. 73

Annexes

Articles connexes

Liens externes

- « Site officiel de l'Association nationale du cheval de race Auvergne »

- « Le cheval d'Auvergne, un beau méconnu. », Site « Les biodiversitaires » (consulté le )

- (en) « Cheval de race Auvergne / France (Horse) », DAD-IS

XIXe siècle

- Achille de Montendre (Comte), Des institutions hippiques et de l'élève du cheval dans les principaux États de l'Europe: ouvrage composé d'après des documents officiels, des écrits publiés en Allemagne, en Angleterre et en France et des observations faites sur les lieux à différentes époques, vol. 2, Bureau du Journal des haras, (lire en ligne), p. 378-382

- Académie vétérinaire de France, Société Centrale de Médecine Vétérinaire, École nationale vétérinaire d'Alfort, Recueil de médecine vétérinaire, vol. 23, Vigot Éditions, (lire en ligne), p. 1030

- F. Joseph Cardini, Dictionnaire d'hippiatrique et d'équitation: ouvrage où se trouvent réunies toutes les connaissances hippiques, vol. 2, Bouchard-Huzard, (lire en ligne), p. 341

- Jean Henri Magne, Hygiène vétérinaire appliquée étude de nos races d'animaux domestiques et des moyens de les améliorer, vol. 1, Labe, (lire en ligne), p. 341-345

- Louis Moll et Eugène Nicolas Gayot, La connaissance générale du cheval: études de zootechnie pratique, avec un atlas de 160 pages et de 103 figures, Didot, , 722 p. (lire en ligne)

- Alexandre-Bernard Vallon, Cours d'hippologie à l'usage de MM. les officiers de l'armée..., vol. 2, Saumur, Javaud, (lire en ligne), p. 504-507

- André Sanson, Applications de la zootechnie, Librairie Agricole de la maison rustique, (lire en ligne), p. 129-130

- Société des amis de l'Université de Clermont, Revue d'Auvergne, vol. 9, Typ. et lithog. G. Mont-Louis, (lire en ligne), p. 25-33

- Société des amis de l'Université de Clermont, « Étude sur la race de chevaux auvergnate », dans Revue d'Auvergne, vol. 9, Typ. et lithog. G. Mont-Louis, (lire en ligne)

XXe et XXIe siècles

- Revue scientifique, vol. 15, Revue scientifique, (lire en ligne)

- François Baysse, L'élevage du cheval et du mulet en Auvergne, , 57 p. (lire en ligne)

- Michel Dumont Saint Priest, Le cheval en Auvergne, La Courrière, , 100 p. (ISBN 9782912393029, lire en ligne)

- Brigitte Prévot et Bernard Ribémont, Le cheval en France au Moyen Age : sa place dans le monde médiéval ; sa médecine, l'exemple d'un traité vétérinaire du XIVe siècle, la Chirurgie des chevaux, Caen, Paradigme, coll. « Medievalia », , 522 p. (ISBN 9782868780720)

- Alfred Durand, La vie rurale dans les Massifs volcaniques des Dores, du Cézallier, du Cantal et de l'Aubrac, , 530 p. (ISBN 9782848190570, lire en ligne)

Articles de presse

- Lætitia Bataille, « Le cheval d'Auvergne en quête de reconnaissance », Cheval Magazine, no 403, (lire en ligne)

- Clémence Fugain, « Trois races en quête de reconnaissance », Cheval Magazine, no 477, , p. 46-47

- « Race : Cheval d'Auvergne, lutin des volcans », Cheval Attitude, no 5, (lire en ligne)