Chemin de Saint-Guilhem-le-Désert

Le chemin de Saint-Guilhem est le nom donné à un assemblage de chemins de grande randonnée reliant le haut plateau granitique et volcanique de l'Aubrac aux garrigues de l'arrière-pays montpelliérain en traversant successivement Causses et Cévennes.

| Adresse |

|---|

| Autre nom |

Chemin de Saint-Guilhem |

|---|---|

| Type |

Sentier de grande randonnée (GR) |

| Point de départ | |

|---|---|

| Longueur |

242 km au total, hors variantes |

| Alt. maximale |

1325 m (refuge des Rajas aux Salces) |

| Alt. minimale |

105 m (Abbaye de Gellone à Saint-Guilhem-le-Désert) |

| Attractions |

sentier établi sur le chemin historique d'une importante voie de transhumance et de commerce |

| Difficulté |

moyenne (chemin en moyenne montagne) |

| Danger |

pluies violentes lors des épisodes cévenols |

| Mois |

d'avril à octobre |

|---|

Son parcours emprunte l'antique voie de transhumance connue sous le nom de grande draille d'Aubrac qui permettait naguère aux troupeaux ovins de quitter annuellement leurs sèches garrigues littorales afin de paître en altitude les prés toujours verdoyants de l'Aubrac.

Chemin millénaire à la fois pèlerin, commercial et de transhumance, le chemin de Saint-Guilhem relie deux chemins jacquaires majeurs. Il permet d’accéder à l'abbaye Saint-Sauveur de Gellone dans un parcours jalonné de croix et d'abris monastiques tels que la domerie d'Aubrac, l'abbaye Notre-Dame du Bonheur[1] qui attestent de la nature primitivement religieuse du chemin.

Histoire

Ce très vieil itinéraire fait partie des parcours pédestres majeurs de traversée du Massif central. Le chemin dit de Saint-Guilhem relie les deux voies les plus méridionales des quatre chemins majeurs de Compostelle ; en l'occurrence la via Podiensis (voie du Puy, GR 65) et la via Tolosana (voie d'Arles, GR 653)[2].

Il fut naguère emprunté par les pèlerins jacquaires se déroutant de la via Podiensis en vue de marquer leur dévotion à l'égard des prestigieuses reliques que sont des morceaux de la « Sainte Croix » et des fragments de linge de la Sainte Vierge détenues par l'abbaye de Gellone.

Fondée vers 804 par saint Guilhem, cette abbaye romane relevant de l'ordre bénédictin et se situant sur le chemin d'Arles à Compostelle, devient en effet, dès le XIe siècle, un lieu majeur de ferveur religieuse résultant notamment du succès de la chanson de geste de Guillaume d'Orange. Guilhem de Gellone (alias saint Guilhem en occitan) est à cet égard le prototype historique qui donna naissance au héros légendaire du combat chrétien contre les Sarrasins[3] - [4]. Aussi l'abbaye de Saint-Guilhem-le-Désert figure comme sanctuaire à visiter dans le guide Iter pro peregrinis ad Compostellam qui, vers 1140, aurait été rédigé à destination des pèlerins par le moine poitevin Aimery Picaud.

Le culte d'Énimie dont un moine aurait retrouvé le tombeau en 1060, à Sainte-Enimie connaît en outre une ferveur nouvelle lorsque le prieur du village commande au troubadour Bertran de Massilha, la réécriture d'un poème latin décrivant la vie édifiante de la sainte. Ce poème, dès lors déclamé dans toute la région, conduit à un regain de ferveur au XIIIe siècle qui amène de nouveaux flux de pèlerins empruntant le chemin de Saint-Guilhem vers le monastère bénédictin de la petite cité médiévale.

Des écrits du haut Moyen Âge témoignent par ailleurs, dès 1020, de la vocation commerciale avérée du chemin de Saint-Guilhem menant également aux foires de Meyrueis et du Vigan.

La guerre de Cent Ans, les épidémies du XIVe siècle ainsi que les guerres de Religion vont cependant progressivement tarir le flux pèlerin.

À la fin du XVIIe siècle, son usage de voie marchande décline durant une époque où le pouvoir royal, lors de la révolte camisarde, à des fins politiques et militaires, crée des routes carrossables dans les Cévennes telle que celle de la Corniche.

Le chemin de Saint-Guilhem est plusieurs fois cité par l'écrivaine occitane Marie Rouanet dans son roman Les enfants du bagne. Sa partie littorale, la plus méridionale y est mentionnée comme étant le chemin qu'empruntaient, au XIXe siècle, des enfants bagnards pour rejoindre le Domaine de Monlobre. Cette colonie pénitentiaire agricole gérée par le clergé constituait en effet un lieu de relégation et d'enfermement des délinquants juvéniles voire des enfants orphelins ou vivant de la mendicité ainsi que des enfants maltraités et retirés à leurs familles maltraitantes[5].

Les troupeaux ovins transhumants l'ont emprunté pour rejoindre l'Aubrac jusque dans les années soixante. Les pratiques transhumantes se limitent désormais à monter les troupeaux des garrigues littorales jusqu'aux coteaux du mont Aigoual.

Itinéraire

Dans un sens Nord-Sud, partant d'Aumont-Aubrac, le chemin mène à l'abbaye de Saint-Guilhem-le-Désert en 242 km. Il se parcourt de 12 à 15 jours. Le tracé emprunte successivement les sentiers de l'Aubrac, des gorges du Tarn, du causse de Sauveterre et Méjean. Il aborde ensuite les pentes du mont Aigoual pour rejoindre le causse de Blandas, traverser le cirque de Navacelles, atteindre le plateau du Larzac et franchir la montagne de la Séranne afin de descendre vers le village de Saint-Guilhem-le-Désert.

.png.webp)

Le parcours comporte deux variantes reconnues et balisées comme telles :

- la variante « Aubrac » menant, en 33,3 km, de la croix de la Rode à La Canourgue via Trélans ;

- la variante « Gorges du Tarn » menant, en 61,4 km, de La Canourgue à Meyrueis par la rive gauche du Tarn via Le Rozier-Peyreleau ;

- la variante « Mont Saint-Baudille » menant, en 40,0 km,de Navacelles à Saint-Guilhem-le-Désert via La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries sur le causse du Larzac.

Notoriété et labellisation

Les chemins de Compostelle ont été classés en 1998 au patrimoine mondial de l'humanité par l'Unesco. Le tronçon commun qu'emprunte le chemin de Saint-Guilhem passant par le village d'Aubrac se situe dans une zone naturelle classée pour sa diversité faunistique et floristique[6]. Ce tronçon bénéficie parallèlement du classement « Itinéraire culturel européen » attribué aux chemins de Compostelle par le Conseil de l'Europe en 1987.

Il est à noter que le chemin de Saint-Guilhem traverse Causses et Cévennes qui relèvent, depuis 2011, du patrimoine mondial de l'humanité sous la qualification de « paysages culturels de l’agropastoralisme méditerranéen »[7].

Le « Chemin de Saint-Guilhem » parcourt divers GR[8]. Il est géré et animé par l'Association des amis du Chemin de Saint-Guilhem créée en mars 2009. Pour son action de promotion, développement, structuration et animation de l'itinéraire du chemin de Saint-Guilhem, cette association a été subventionnée en 2020 et 2021 par le Fonds européen de développement régional de l'Union européenne[9].

En traversant le Parc naturel régional de l'Aubrac, le parc naturel régional des Grands Causses, le parc national des Cévennes, le cirque de Navacelles lui-même classé Grand site de France, le chemin de Saint Guilhem fait partie - avec entre autres le chemin de Stevenson, de chemin de Régordane et Urbain V - des grands itinéraires pédestre de traversée du Massif central recensés par la Fédération française de Randonnée et entretenus par ses comités départementaux.

Le chemin de Saint-Guilhem ou chemin « romieu » (surnom des pèlerins en route vers Rome) relève du Réseau des grands itinéraires pédestres de France (RGIPF)[10]. La « Grande traversée du Massif central » en VTT emprunte une partie de son parcours[11].

Fréquentation

Inauguré en 2010, ce chemin est estimé alors pouvoir accueillir 5 000 randonneurs par an[12].

La mise en place d'un compteur par l'IPAMAC (association des Parcs naturels du Massif central) entre mai et octobre 2021 a permis de dénombrer plus précisément la fréquentation du sentier. En l'occurrence 2 732 randonneurs y ont été recensés, contre 1 564 durant la même période en 2020. Sans surprise, les mois de plus grande fréquentation se confirment être ceux de juin et septembre. Un sondage mené sur divers points du parcours permet par ailleurs d'esquisser le profil type du randonneur sur le chemin de Saint-Guilhem : il s'avère être un homme (61% de la fréquentation) âgé de plus de 55 ans (64 %) voyageant en petit groupe (65 %). Le trajet s'effectue majoritairement depuis le point de départ d'Aumont-Aubrac et hors recours à une agence de voyage organisatrice (85%) mais avec le support du topo-guide de la FFRandonnée (75%)[13].

Galerie de photos

Parcours principal

.jpg.webp)

Église de Saint-Germain-du-Teil.

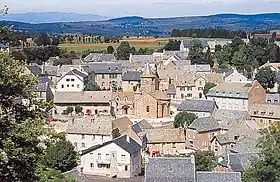

Église de Saint-Germain-du-Teil. La Canourgue (maison à la tour carrée).

La Canourgue (maison à la tour carrée).

Causse Méjean (depuis le puech d'Alluech).

Causse Méjean (depuis le puech d'Alluech). Hures-la-Parade (Campanile du roc Saint Gervais).

Hures-la-Parade (Campanile du roc Saint Gervais).

Mont Aigoual (versant sud et forestier).

Mont Aigoual (versant sud et forestier)..jpg.webp)

.jpg.webp)

Saint-Guilhem-le-Désert (abbaye Saint-Sauveur de Gellone).

Saint-Guilhem-le-Désert (abbaye Saint-Sauveur de Gellone).

Variante « Aubrac »

Paysage typique du plateau d'Aubrac.

Paysage typique du plateau d'Aubrac. Croix du pal à Trélans.

Croix du pal à Trélans.

Variante « Gorges du Tarn »

Variante « Mont Saint-Baudille »

Vue panoramique depuis La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries.

Vue panoramique depuis La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries.

Notes et références

- Abbaye Notre-Dame du Bonheur - Site officiel du Sud Cévennes.

- Agence interrégionale des chemins de Compostelle.

- Sonia Marteau, « Alain Corbellari, Guillaume d’Orange ou la naissance du héros médiéval, », sur Cahiers de Recherches Médiévales et Humanistes (CRMH), (consulté le ).

- OT de Saint-Guilhem Grand site de France.

- Marie Rouanet, Les enfants du bagne, Paris, Payot , coll. « Documents Payot », , 334 p. (ISBN 2-228-88457-X), ISNN=0993-4634, notice BnF = no FRBNF36659274.

- « ZNIEFF 830007462 - Plateau de l'Aubrac », sur Inventaire national du Patrimoine Naturel (consulté le ). Il s'agit en l'occurrence du tronçon de la via Podiensis reliant le village de Nasbinals à celui de Saint-Chély-d'Aubrac, d'une longueur d'environ 16 kilomètres, à mi-chemin duquel se situe le village d'Aubrac.

- Décision : 35 COM 8B.39 Biens Culturels - Les Causses et les Cévennes, paysage culturel de l’agropastoralisme méditerranéen (France).

- Site de l'association instigatrice.

- Site de l'association - Page de présentation.

- Site du Réseau des grands itinéraires pédestres de France.

- Site de La Grande traversée du Massif central.

- « Gard : un point d’étape clé sur le chemin de Saint-Guilhem », Midi libre, (lire en ligne).

- Étienne Hurault (Rédacteur), « Grande itinérance - Qui randonne sur le chemin de Saint-Guilhem-le-Désert ? », Passion Rando - Rubrique "Actus", Fédération française de la randonnée pédestre, no 63 « La Marne un territoire mosaïque », , p. 64 (lire en ligne

).

).

Voir aussi

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- Topo-guides : Le chemin de Saint-Guilhem-le-Désert - Réf. 4834, FFRandonnée, (ISBN 978-2-7514-0986-8).

- Alain Corbellari, Guillaume d'Orange ou la naissance du héros médiéval, Paris, Klincksieck, coll. « Les grandes figures du Moyen Âge », , 262 p. (ISBN 978-2-252-03796-6).

Liens externes

- Association des Amis du chemin de Saint-Guilhem

- Itinéraires en France des Chemins de Compostelle par l'Agence interrégionale des chemins de Compostelle

- Pèlerinage à Saint-Guilhem-le-Désert sur le site de la Région Occitanie

- Le chemin de St-Guilhem dans les pas de l'histoire sur le site du Conseil départemental de la Lozère

- Récit de voyage publié par la Fédération Française de Randonnée (2017)

- Fédération Française de Randonnée : en Aveyron, le chemin de Saint-Guilhem-le Désert

- Mon Gr (Site de la randonnée itinérante de la FFR)

- Office de tourisme Aubrac Laguiole Carladez Viadène : activités de pleine nature en Aubrac