Cardamome

Elettaria cardamomum

| Règne | Plantae |

|---|---|

| Division | Magnoliophyta |

| Classe | Liliopsida |

| Ordre | Zingiberales |

| Famille | Zingiberaceae |

| Genre | Elettaria |

- Alpinia cardamomum (L.) Roxb.[1] [2]

- Amomum cardamomum L.[1] [2]

- Amomum ensal Raeusch.[1] [2]

- Amomum racemosum Lam.[1]

- Amomum uncinatum Stokes[1]

- Cardamomum elletari Garsault[1] [2]

- Cardamomum malabaricum Pritz.[1] [2]

- Cardamomum minus (Gaertn.) Kuntze[2]

- Cardamomum officinale Salisb.[1]

- Cardamomum verum Oken[1]

- Elettaria cardamomum var. minus Watt[2]

- Elettaria cardamomum var. minuscula Burkill[1] [2]

- Elettaria repens Baill.[1]

- Matonia cardamomum (L.) Stephenson & J.M.Churchill[1] [2]

- Zingiber minus Gaertn.[1] [2]

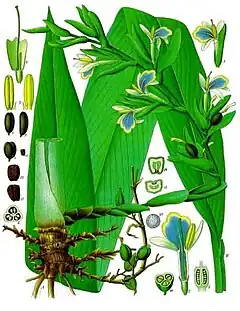

Le ou la Cardamome[alpha 1] (Elettaria cardamomum), est une plante herbacée vivace à rhizome appartenant à la famille des Zingibéracées, originaire d'Asie du Sud-Est. Le fruit séché, qui se présente sous la forme d'une capsule vert gris, donne l'épice du même nom (la « cardamome »), bien que celle-ci puisse également être issue d'autres plantes.

Dénominations

- Nom scientifique valide : Elettaria cardamomum (L.) Maton[3] ;

- Noms vulgaires (vulgarisation scientifique) recommandés ou typiques en français : Cardamome[4] - [5] - [6] - [7] - [8] ;

- Autres noms vulgaires ou noms vernaculaires (langage courant) pouvant désigner éventuellement d'autres espèces : Cardamone de Malabar[5], Petite cardamone[5] - [8], Élettari cardamone[8], Cœur d'amant[8], cardamome vert (e) ou cardamome aromatique.

On donne aussi le nom de cardamome à une autre épice, la cardamome brune (Amomum subulatum Roxb.), dont les grains sont plus gros que ceux de la cardamome verte et possèdent un goût différent. Il existe également la cardamome médicinale (Amomum villosum Lour.) et la cardamome en grappe (Amomum compactum Soland.). Les cardamomes verte et brune peuvent être associées de manière complémentaire dans la cuisine indienne.

Genre et étymologie

Le mot cardamome est issu du latin cardamomum, provenant lui-même du grec ancien καρδάμωμον (kardámômon), composé de κάρδαμον (kardamon), cresson, et ἄμωμον (amômon), amome. L’orthographe cardamone (avec un N) est fautive[9] - [10].

La lexicographie ne s’accorde pas sur le genre grammatical du mot. Les Dictionnaires Le Robert, Le Petit Larousse, le Dictionnaire d’orthographe et d’expression écrite d’André Jouette et la 9e édition du Dictionnaire de l'Académie française[10] le donnent féminin. Pour les dictionnaires plus anciens, comme le Littré[11], le Dictionnaire général de la langue française d’Hatzfeld et Darmesteter[12], l’Académie française jusqu’à la huitième édition[13], comme pour le Trésor de la langue française informatisé[9], il est masculin.

Dans le nom binomial de la cardamome, Elettaria cardamomum, le nom générique Elettaria (de genre grammatical féminin) vient du radical tamoul Elettari, qui signifie « graine de cardamome »[14]. Le nom spécifique cardamomum est placé en apposition : il n'y a donc pas lieu de l'accorder en genre grammatical avec le nom générique.

Biologie

Description

La cardamome, parfois appelée cardamomier[15], est une plante herbacée vivace aux feuilles piquantes.

La racine est un gros rhizome superficiel se développant horizontalement, peu lignifié, qui émet chaque année une trentaine de tiges disposées en touffe[16].

Ces tiges, dont la couleur varie du vert clair au violet[17], peuvent atteindre 15 cm de diamètre à leur base[18], pour une hauteur maximale qui peut varier, selon les variétés, entre 2 et plus de 4 m[19].

Les feuilles poussent aux nœuds des tiges. De couleur généralement vert sombre — mais pouvant varier du vert clair à la pourpre[20]—, leur limbe, long de 50 cm environ pour une largeur n’excédant pas les 3 à 5 cm, présente une forme très lancéolée. Le pétiole est engaînant[16].

À côté des tiges, le rhizome émet des hampes florales, des panicules lâches qui porteront les fleurs blanches striées de violet[21] de la cardamome, et, plus tard, ses fruits[16]. Le nombre moyen de panicules par plante varie entre 10 et 30 pour un plant âgé de 3 à 5 ans[22]. Leur longueur moyenne varie de 50 à 75 cm[23], chacun portant généralement entre 10 et 15 nœuds[24]. Ces panicules poussent généralement à plat, mais peuvent parfois être partiellement dressés, voire verticaux[25].

Le fruit est une capsule jaune-vert à trois côtés, longue de 1 à 2 cm et contenant de 15 à 20 graines noires et brunes. Les graines sont utilisées comme condiment.

_tree_in_RDA%252C_Bogra_05.jpg.webp) Plant d’Elettaria cardamomum.

Plant d’Elettaria cardamomum. Feuilles

Feuilles Fleur

Fleur Fleur et fruit

Fleur et fruit Fleur et fruit

Fleur et fruit Fruit et graines

Fruit et graines

Variétés

Il existe trois variétés naturelles de cardamome verte :

- la cardamome de Malabar, originaire du Kerala, qui présente des panicules floraux poussant horizontalement, le long du sol. Les tiges mesurent entre 2 et 3 m de haut[26], et sont au nombre de 15 à 30 par plant en moyenne[27] ;

- la cardamome de Mysore, originaire du Karnataka, présente des panicules poussant verticalement. Les tiges mesurent entre 3 et 4 m de haut[28], on en compte de 30 à 45 par plant en moyenne[29] ;

- la cardamome vazhuka, un hybride naturel entre ces deux variétés, dont les panicules poussent entre l’horizontale et la verticale. Ses tiges présentent les mêmes caractéristiques que celles de la cardamome de Mysore[30].

Répartition

La plante est originaire d'Asie du Sud-Est[31].

Histoire

Antiquité et Moyen Âge

La cardamome est connue et utilisée en Inde depuis des temps très reculés ; les plus anciennes mentions, sous son nom sanskrit de एला (Ela), datent de la période védique, vers le XXXe siècle av. J.-C.[14]. Elle est exportée, probablement par la route, puisqu’elle est connue et utilisée par les médecins en Assyrie, et même cultivée dans les jardins du roi de Babylone Merodach-Baladan II, au VIIIe siècle av. J.-C. Toutefois, elle semble ignorée des Égyptiens[32].

La cardamome est d’abord connue en Europe grâce aux marchands Arabes, qui l’exportent vers la Grèce et la Rome antiques, puis médiévales, d’où elle se répand dans les autres pays du bassin méditerranéen, puis d’Europe de l'Ouest[33]. Grecs et Romains l’utilisent comme ingrédient de parfums, et c’est une des épices orientales les plus utilisées dans la cuisine romaine. Elle est également considérée comme plante médicinale, mentionnée notamment par Dioscoride ; les vertus digestives qui lui sont prêtées expliquant probablement que de grandes quantités en soient importées d’Inde[32].

Il n’est cependant pas certain que la cardamome mentionnée dans les écrits de l’Antiquité et du Moyen Âge soit la plante connue aujourd’hui sous ce nom. En effet, les caractéristiques qui en sont données peuvent varier, et les mentions en restent rares par rapport aux autres épices[32]. Elle reste mal connue des européens ; ainsi, Pline l'Ancien la pense-t-il originaire d’Arabie. Cela peut s’expliquer par le fait que, face au risque de concurrence des pays méditerranéens, les marchands Arabes qui en font commerce s’emploient à en cacher les origines, comme ils font d’ailleurs avec les autres épices[34].

Époque moderne

Ce sont les Portugais qui, suite à l’arrivée de Vasco de Gama sur la côte de Malabar le , établissent des routes commerciales permettant l’importation directe de la cardamome en Europe, avec le poivre, le gingembre et la cannelle[33].

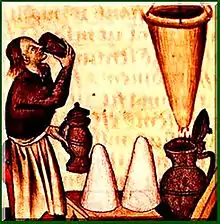

Au XVIIIe siècle, elle fait l’objet d’un commerce par les Compagnies des Indes, qui l’exportent depuis les Ghats occidentaux vers le golfe persique, la Chine, le Japon et la Cochinchine. Elles ne l’exportent que très peu en Europe, où elle est peu utilisée[35]. Elle garde cependant une utilisation médicinale, puisqu’elle fait partie des ingrédients de la thériaque. Elle se retrouve ainsi dans la pharmacopée de la Compagnie française des Indes orientales, sous le nom de « petit cardamome »[36].

Le faible intérêt des Européens fait que la cardamome ne reste considérée que comme un produit secondaire. Alors que la culture du poivre et du gingembre connaît une forte croissante entre le XVIe et le XVIIIe siècle, elle reste exclusivement récoltée dans les forêts où elle pousse naturellement. Néanmoins, sa production peut être contrôlée ; c’est le cas dans l’État de Cochin, ainsi qu’au Travancore, où le Raja possède le monopole du commerce de la cardamome, vendue aux enchères au port d’Alleppey — principalement à des marchands Arabes[34].

Une culture tardive

Il faut attendre le début du XIXe siècle pour que la cardamome devienne une plante cultivée. Les premières cultures sont établies comme produit de diversification dans les plantations de café, puis se développent rapidement dans les Ghats occidentaux, au point qu’une zone y sera baptisée Monts des Cardamomes[34].

Avec la domestication, le pollinisateur de la cardamome a changé. La plante sauvage est pollinisée par des abeilles solitaires du genre Megachile, alors que les souches domestiquées le sont par des abeilles sociales[37]

Au-delà de sa zone d’origine, la cardamome a été naturalisée dans plusieurs pays d’Asie, comme le Nepal, le Vietnam, le Cambodge, la Thaïlande et le Sri Lanka, et également en Amérique centrale. En Inde, les principaux producteurs sont les États du Sikkim et du Kerala.

Usages

On utilise comme épice le fruit séché qui se présente sous la forme d'une capsule vert gris, à trois loges contenant des graines brun foncé qui seules sont aromatiques.

Cependant, le fruit, qui prend une couleur paille en séchant, est commercialisé entier pour éviter l'altération des graines. Il se vend aussi des capsules blanchies artificiellement.

Les graines sont utilisées, entières ou en poudre, dans la cuisine asiatique, en particulier dans la cuisine afghane , ainsi que dans la cuisine arabe, en particulier dans les cuisines saoudienne, somalienne, soudanaise et yéménite. Il peut notamment être d'usage d'en mettre une graine dans chaque tasse de thé ou café turc servi. La cardamome possède un parfum très fort, aussi faut-il l'employer avec parcimonie ; elle n'est cependant pas piquante.

Dans le monde arabe, le café (kahwa bel heel ; قهوة بالهيل) à la cardamome est une tradition réputée[38].

La cardamome a des propriétés détoxifiantes ; elle a notamment pour effet de limiter les propriétés excitantes de la caféine par l’activation d’une enzyme accélérant son élimination[39] - [40].

Elle est utilisée dans la médecine ayurvédique[41].

Elle est peu utilisée en Europe, sauf dans le pain d'épices, et dans la cuisine des pays scandinaves. On l'utilise aussi souvent pour parfumer le café ou le thé en Inde (chai masala) et le café aux États du Levant (Proche-Orient) (décoction de café moulu très finement).

La cardamome peut servir également lors de la fabrication de l'hydromel.

Propriétés

En Asie du Sud, la cardamome verte est largement utilisée pour traiter les infections dans les dents et les gencives, pour prévenir et traiter les problèmes de gorge, la congestion des poumons, la tuberculose pulmonaire et l'inflammation des paupières. La cardamome peut être utilisée pour calmer les douleurs d'estomac après un repas trop lourd (vertus anti-acide) et pour faciliter la digestion en général. Elle permet également de neutraliser l'odeur de l'ail quand on en croque après le repas. Elle aurait également des vertus stimulantes et euphorisante, voire aphrodisiaque[42]. Selon le Larousse, les graines contiennent des composés androgéniques, sûrement grâce à la présence de stérols dans la plantes[43].

Elle aurait aussi été utilisée comme antidote contre les venins de serpent et de scorpion.

Notes et références

Notes

- Voir la section Genre et étymologie.

Références

- The Plant List (2013). Version 1.1. Published on the Internet; http://www.theplantlist.org/, consulté le 5 octobre 2020

- BioLib, consulté le 5 octobre 2020

- Integrated Taxonomic Information System (ITIS), www.itis.gov, CC0 https://doi.org/10.5066/F7KH0KBK, consulté le 5 octobre 2020

- Nom en français d'après Dictionary of Common (Vernacular) Names sur Nomen. [lire en ligne]

- Meyer C., ed. sc., 2015, Dictionnaire des Sciences Animales. [lire en ligne]. Montpellier, France, Cirad.

- Nom en français d’après Termium plus, la banque de données terminologiques et linguistiques du gouvernement du Canada

- Nom en français d'après le Grand dictionnaire terminologique de l’Office québécois de la langue française.

- Nom en français d'après l'Inventaire National du Patrimoine Naturel, sur le site Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN)

- Informations lexicographiques et étymologiques de « cardamome » dans le Trésor de la langue française informatisé, sur le site du Centre national de ressources textuelles et lexicales

- « Cardamome », dans le Dictionnaire de l'Académie française, sur Centre national de ressources textuelles et lexicales

- Émile Littré, Dictionnaire de la langue française, vol. A-C, t. 1, Paris, Hachette, (lire en ligne), p. 486.

- Adolphe Hatzfeld et Arsène Darmesteter, Dictionnaire général de la langue française, Paris, Charles Delagrave, (lire en ligne), p. 356.

- « Cardamome », dans le Dictionnaire de l'Académie française, sur Centre national de ressources textuelles et lexicales

- Ravindran et Madhusoodanan 2002, p. 1.

- Alain Huetz de Lemps, « Principales plantes cultivées introduites en Amérique latine depuis 1492 », Les Cahiers d'Outre-Mer, nos 209-210, , p. 144-145 (ISSN 1961-8603, DOI 10.3406/caoum.2000.3761, lire en ligne, consulté le ).

- Rivals et Mansour 1974, p. 38.

- IPGRI 1994, § 7.1.6, p. 28.

- IPGRI 1994, § 7.1.7, p. 28.

- IPGRI 1994, § 7.1.4, p. 27.

- IPGRI 1994, § 7.1.17, p. 31.

- Collectif (trad. Michel Beauvais, Marcel Guedj, Salem Issad), Histoire naturelle [« The Natural History Book »], Flammarion, , 650 p. (ISBN 978-2-0813-7859-9), Cardamome page 149

- IPGRI 1994, § 7.2.5, p. 33.

- IPGRI 1994, § 7.2.7, p. 33.

- IPGRI 1994, § 7.2.8, p. 33.

- IPGRI 1994, § 7.2.9, p. 33-34.

- IPGRI 1994, § 7.1.4.1, p. 27.

- IPGRI 1994, § 7.1.5.1, p. 28.

- IPGRI 1994, § 7.1.4.2, p. 27.

- IPGRI 1994, § 7.1.5.2, p. 28.

- IPGRI 1994, p. 27-28.

- Jean Guillaume, Ils ont domestiqué plantes et animaux : Prélude à la civilisation, Versailles, Éditions Quæ, , 456 p. (ISBN 978-2-7592-0892-0, lire en ligne), « Annexes ».

- Ravindran et Madhusoodanan 2002, p. 2.

- Ravindran et Madhusoodanan 2002, p. xiii.

- Ravindran et Madhusoodanan 2002, p. 3.

- Alexandre Legoux de Flaix, Essai historique, géographique et politique sur l'Indoustan, avec le tableau de son commerce, t. 2, Paris, Pougin, , 448 p. (lire en ligne), p. 194-197.

- Yannick Romieux et Jean-Pierre Kernéis, De la hune au mortier : l'histoire des compagnies des Indes, leurs apothicaires et leurs remèdes, Nantes, ACL, , 440 p. (ISBN 978-2-86723-017-2, OCLC 416748732).

- « Brèves », Pour la science, no 378, , p. 7 (ISSN 0153-4092).

- « Le café arabe, un symbole de générosité. Formulaire de candidature », sur Unesco (consulté le ).

- Rivals et Mansour 1974, p. 42-43.

- Mohana Roopan et Madhumitha 2018, p. 97.

- Falguni Vyas et Corinne Dupont, Detox ayurvédique, Vanves, Hachette Pratique, coll. « Bien-être », , 256 p. (ISBN 978-2-01-252423-1, lire en ligne), p. 65.

- Muséum National d'Histoire Naturelle / Jardin botanique Val Rahmeh-Menton, « Cardamone », sur mnhn.fr (consulté le )

- Chevalier, A., & L. (2014). Larousse des plantes médicinales - Nouvelle présentation : Identification, préparation, soins (Petit Larousse de. . . Santé, Larousse, Paris, p.236

Voir aussi

Bases de référence

- (en) Référence BioLib : Elettaria cardamomum (L.) Maton (consulté le )

- (en) Référence Catalogue of Life : Elettaria cardamomum (L.) Maton (consulté le )

- (fr+en) Référence ITIS : Elettaria cardamomum (L.) Maton (consulté le )

- (en) Référence Kew Garden World Checklist : Elettaria cardamomum (L.) Maton (1811) (consulté le )

- (en) Référence NCBI : Elettaria cardamomum Amomum cardamomum L. (taxons inclus) (consulté le )

- (en) Référence The Plant List : Elettaria cardamomum (L.) Maton (source : KewGarden WCSP) (consulté le )

- (en) Référence Tropicos : Elettaria cardamomum (L.) Maton (+ liste sous-taxons) (consulté le )

- (en) Référence uBio : site déclaré ici indisponible le 7 avril 2023

Bibliographie

- Pierre Rivals et Antoine Mansour, « Sur les Cardamomes de Malabar (Elletaria Cardamomum Maton) : Leur introduction et leur emploi pour l'aromatisation du café dans les pays arabes du Proche-Orient », Journal d'agriculture traditionnelle et de botanique appliquée, vol. 21, nos 1-3, , p. 37-43 (ISSN 0183-5173, DOI 10.3406/jatba.1974.3147, lire en ligne)

- (en) P. N. Ravindran et K. J. Madhusoodanan, Cardamom : The Genus Elettaria, Londres, Taylor & Francis, , 400 p. (ISBN 978-0-203-21663-7 et 0-415-28493-7, présentation en ligne, lire en ligne)

- (en) International Plant Genetic Resources Institute, Descriptors for Cardamom (Elettaria Cardamomum Maton), Rome, Bioversity International, coll. « Descriptors IPGRI » (no 15), , 52 p. (ISBN 978-92-9043-234-0, lire en ligne)

- (en) K. P. Prabhakaran Nair, Agronomy and Economy of Black Pepper and Cardamom : the "King" and "Queen" of spices, Elsevier, coll. « insight », , 380 p. (ISBN 978-0-12-391877-2, lire en ligne), chap. 2 (« The Agronomy and Economy of Cardamom (Elletaria cardamomum M.): The "Queen of Spices" »)

- (en) S. Mohana Roopan et G. Madhumitha, Bioorganic Phase in Natural Food : An Overview, Berlin, Springer Science+Business Media, , 331 p. (ISBN 978-3-319-74210-6, OCLC 1032070690, lire en ligne), chap. 6 (« Cardamom: A Multipurpose species in food and commercial needs »)

Articles connexes

- Épice

- Zingiberaceae

- Maniguette

- Amomum subulatum (cardamome brune)

- Amomum compactum (cardamome en grappe)

- Amomum villosum (cardamome médicinale)