Calacuccia

Calacuccia [kalagutʃa] est une commune française dans la circonscription départementale de la Haute-Corse et le territoire de la collectivité de Corse. Le village appartient à la piève de Niolu dont il est historiquement le chef-lieu.

| Calacuccia | |

Vue de Calacuccia. Au fond, la Paglia Orba. | |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Collectivité territoriale unique | Corse |

| Circonscription départementale | Haute-Corse |

| Arrondissement | Corte |

| Intercommunalité | Communauté de communes Pasquale Paoli |

| Maire Mandat |

Mathieu Acquaviva 2021-2026 |

| Code postal | 20224 |

| Code commune | 2B047 |

| Démographie | |

| Gentilé | Calacuccese |

| Population municipale |

268 hab. (2020 |

| Densité | 14 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 42° 20′ 12″ nord, 9° 01′ 05″ est |

| Altitude | 847 m Min. 705 m Max. 1 760 m |

| Superficie | 18,77 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes |

| Élections | |

| Départementales | Golo-Morosaglia |

| Localisation | |

Géographie

Situation

Calacuccia est une commune du Niolu, l'une des douze communes du canton de Niolu-Omessa. Elle fait partie du « territoire de vie » Niolu du parc naturel régional de Corse dont elle est adhérente.

- Communes limitrophes

|

Lozzi, Albertacce |

Lozzi, Corscia | Corscia |  |

| Albertacce | N | Corscia | ||

| O Calacuccia E | ||||

| S | ||||

| Casamaccioli | Casamaccioli, Corte | Corte |

Géologie et relief

Géologie

Calacuccia est située dans l'"En-Deça des Monts », dans la « Corse cristalline » à roches magmatiques qui couvre les deux tiers de l'île, à l'ouest de la ligne partant de Calvi et rejoignant Solenzara.

Des lambeaux de gneiss et de micaschistes existent à l'est et au nord de Calacuccia dans le Niolo[1]. Des lambeaux de sédiments anthracolitiques ont été également signalés. « À noter que l'on a signalé la présence de charbon à Évisa, à Ota à Calacuccia et à Lozzi ( ?) - D. Hollande in Géologie de la Corse, note de bas de p. 35. »

Relief

La commune se trouve au fond d'une cuvette traversée par le Golo, occupée de nos jours par les eaux du lac de barrage de Calacuccia. Cette plus haute vallée insulaire est ceinturée des montagnes splendides du Niolo, avec des sommets remarquables tels :

- de l'est au nord, des sommets du massif du Cinto : Paglia Orba (2 525 m), Cinque Frate (1 986 m), Capu Fallu (2 456 m), Punta Crucetta (2 499 m), Pointe des Éboulis (2 607 m), Monte Cinto (2 706 m), Capu Ciuntrone (2 656 m), Punta Selolla (2 592 m) et sa ligne de crête, Capu a u Verdatu (2 583 m) et Capu Biancu (2 562 m) ;

- du sud à l'ouest, des sommets moins élevés du massif du Rotondo : Capu a u Tozzu (2 007 m), Punta Artica (2 327 m), Capu a u Facciatu (2 113 m), Punta Finosa (1 855 m) et Pinerole (1 951 m).

Aucun de ces sommets n'est cependant situé sur la commune de Calacuccia.

Parallèle à la démarcation méridionale, se situe sur son territoire une ligne de crête passant par l'oratoire de Bocca a Croce (1 602 m), Bocca a l'Arinella (1 592 m), Capu di a Borba (1 760 m), Capu Niolatu (1 713 m), puis rejoignant le Pinerole(1 951 m). Entre les deux limites, se situe la partie nord-ouest de la forêt territoriale de Melo.

Au milieu de cette cuvette au sol siliceux peu profond, reposant sur un socle hercynien granitique, a été construit le barrage de Calacuccia. Le barrage de retenue forme un plan d'eau artificiel, d'une superficie de 130 ha ; il a été mis en service en 1968.

- Limites territoriales

- Du nord, à environ 500 m en aval du pont génois d'Erco, la démarcation est matérialisée par le ruisseau d'Erco jusqu'à sa confluence avec le Golo. De là elle part direction sud-est, remontant sur près d'un kilomètre le cours du ruisseau de Sughilia pour ensuite, suivre une ligne de crête démarrant à Capu d'Arinzone (973 m), passant par Monte Rossi (1 634 m) et Petra a u Misoghiu (1 627 m), et se terminant à Colletta di Melo (1 444 m).

- De l est, la démarcation prend l'orientation sud-ouest en une ligne rectiligne passant à Capo Aleri (1 634 m), et allant jusqu'au lieu-dit « Pascio », 600 m avant les bergeries de Menta, en un point à 1 325 m d'altitude qui marque l'extrémité méridionale de la commune.

- De « Pascio » au sud, la ligne remonte au nord jusqu'à Bocca a l'Arinella (1 592 m), puis se dirige au sud-est jusqu'à l'oratoire de Bocca a Croce (1 602 m), et part direction le hameau de Sidossi jusqu'au milieu du lac, traversant la forêt de Cavallo Morto, suivant une ligne de crête descendant jusqu'au lac, coupant la route D 218b qui longe ses berges.

- Du lac, la ligne suit l'ancien lit du Golo devenu limite de partage entre Calacuccia et Casamaccioli, jusqu'à la confluence du ruisseau de Sialari. De là, la démarcation remonte jusqu'à la route D 84, la longe sur 400 m direction est, remonte à l'ouest du couvent Saint-François-du-Niolu, et se dirige au nord-est, longeant en grande partie le flanc de montagne à 950 m d'altitude. Enfin, elle suit une ligne de crête passant par Bocca di Sansario (1 014 m), Sansario (1 048 m) et rejoint le ruisseau d'Erco.

Hydrographie

La commune est traversée par le Golo sur le cours duquel a été dressé le barrage éponyme. Le réseau hydrographique n'est pas dense. Outre les ruisseaux de l'Erco et de Sialari[2] qui lui « servent » en partie de limites administratives, le lac reçoit les eaux d'un ruisseau de Vergalellu[3], à l'est de Sidossi.

Sur la rive sud du lac a été édifié l'usine électrique de Sovenzia, alimentée par conduite forcée depuis une prise d'eau sur le Tavignano à (1 092 m) d'altitude. Cette usine fait partie de l'aménagement hydroélectrique d'EDF du Golo par EDF, constitué du barrage de Calacuccia et des autres usines hydroélectriques de Corscia et de Castirla.

En dessous du barrage de Calacuccia, dans la Scala di Santa Regina, se trouve le petit barrage sur la commune de Corscia, et, à la sortie des gorges, l'usine électrique de Pont de Castirla.

Climat et végétation

Comme dans tout le Niolu, Calacuccia bénéficie d'un climat local très différent du climat méditerranéen baignant l'ensemble de l'île. Sa position géographique centrée dans l'île, la présence des hauts reliefs environnants, l'étendue aquatique, donne des étés secs mais frais, et des hivers humides et tempérés. Hormis Casamaccioli qui est bâti à l'ubac, au sud du lac, les autres villages sont à l'adret, bien exposés.

La couverture végétale est aussi très différente. À l'ubac, Calacuccia possède des forêts, la forêt de Cavallo Morto « à cheval » sur Calacuccia et Casamaccioli, dans le prolongement de la forêt communale de cette dernière, la forêt communale de Calacuccia s'étalant au flanc du Capu di a Borba (1 760 m), et une partie de la forêt territoriale de Melo, « à cheval » sur Calacuccia, Corte et Corscia.

À l'adret, les flancs de montagne avaient été déboisés au fil des siècles pour leur mise en culture. Abandonnées depuis, ils sont recouverts d'une rare végétation, composée essentiellement de ronces, églantiers de Pouzin (Rosa pouzinii), genévriers cade et des châtaigniers à cet étage.

Accès routiers

Une seule route, la D 84, principal maillon de l'axe routier reliant Corte à Vico, traverse le Niolo. Elle dessert toutes les communes de la microrégion.

La D 84 relie la Route territoriale 20 à l'Est depuis Francardo (Omessa) à la D 81 à l'ouest à Porto. Elle passe par de remarquables sites touristiques : à l'est le célèbre défilé de la Scala di Santa Regina (Corscia), au centre le col de Vergio (1 478 m) où se dresse l'imposante statue (6 mètres de haut) du Christ Roi œuvre du sculpteur Noël Bonardi, et à l'ouest les remarquables gorges de la Spelunca (Marignana).

Un embranchement peu avant Évisa permet de bifurquer à gauche sur la D 70 pour rallier Vico (ancienne ville sous-préfecture). En prolongeant jusqu'à Sagone, la D 70 rejoint la D 81. Ce trajet constitue le plus court chemin depuis le Niolo vers Ajaccio et Sartène.

Depuis Calacuccia partent deux routes D 218 et D 218b qui permettent de faire le tour du lac.

Le village est distant, par route, de :

- 21 km de Francardo,

- 23 km de Prato-di-Giovellina,

- 24 km d'Omessa,

- 34 km de Corte,

- 36 km d'Évisa,

- 53 km de Vico,

- 58 km de Porto,

- 64 km de Sagone,

- 70 km de L'Île-Rousse,

- 75 km de Bastia,

- 80 km d'Aléria,

- 82 km de Saint-Florent,

- 83 km de Cervione,

- 93 km de Calvi,

- 101 km d'Ajaccio,

- 106 km de Galéria,

- 115 km de Rogliano,

- 151 km de Porto-Vecchio,

- 161 km de Propriano,

- 173 km de Sartène,

- 179 km de Bonifacio.

Transports

Calacuccia est desservi par un service d'autocar (ligne Corte - Calacuccia - Col de Vergio) fonctionnant sur réservation en période estivale. La gare la plus proche est celle de Francardo, distante de 22 km.

Le village est distant de :

- 61 km de l'aéroport de Bastia Poretta,

- 92 km de l'aéroport de Calvi-Sainte-Catherine,

- 104 km de l'aéroport d'Ajaccio-Napoléon-Bonaparte,

- 71 km du port de commerce de L'Île-Rousse,

- 78 km du port de commerce de Bastia,

- 107 km du port de commerce d'Ajaccio.

Toponymie

Le nom corse de la commune est Calacuccia [kalaˈɡuttʃa].

Cala provient de l'arabe signifiant baie, port abrité, station navale sûre, « sinus maritimus, locus a ventis tutus, tuta navium statio. » d'après Wenrich, p. 310[4]. « Le préfixe cala qui entre dans les noms de localités non maritimes (Calacuccia, Calasima), vient du grec (ϰαλία, hutte, cabane) ; employé à Sartène, comme en Espagne, comme à Venise, pour désigner des voies, il trouve son étymologie directe dans le callis des Latins »[5].

« Il est aussi probable que des colonies sarrasines de Corte ou de la Balagne harcelées par les patriotes chrétiens, ont été refoulées dans le Niolo, où nous trouvons les noms significatifs de Calaguccia et de Calasima appliqués à deux villages »

— Xavier Poli in La Corse dans l'Antiquité et le Haut Moyen-Âge, 1907 - Chapitre X. § 6 p. 180.

Urbanisme

Typologie

Calacuccia est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1] - [6] - [7] - [8]. La commune est en outre hors attraction des villes[9] - [10].

Le village est situé au centre de la vallée au bord du lac artificiel. Il est composé de trois hameaux : Bonamanacce, Castellace et Sidossi. C'est un village de l'intérieur vivant et animé par les commerces qui s'y trouvent, boulangerie, libre service, pharmacie, tabac, bars, restaurants et autres. Des magasins sont ouverts en saison pour la vente de produits locaux : charcuterie, fromages, etc. Lieu de pêche et de chasse pour les amateurs, Calacuccia est sans doute un village incontournable du centre de la Corse.

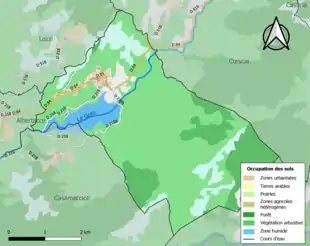

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (92,5 % en 2018), en augmentation par rapport à 1990 (88,4 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (62,5 %), forêts (17,4 %), espaces ouverts, sans ou avec peu de végétation (12,6 %), eaux continentales[Note 2] (5,2 %), zones urbanisées (2,3 %)[11].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[12].

Histoire

En l'état actuel des connaissances et recherches historiques, les périodes liées à la Préhistoire et au Moyen Âge sont largement à découvrir et demeurent presque terra incognita.

Selon Ptolémée, la Corse était habitée par douze nations qui, pour la plupart autochtones, n'ont subi l'influence romaine que dans de faibles proportions. Le Niolu a été habité par les Licnini, une peuplade qui occupait le bassin moyen du Golo. Maîtres des pays de Casacconi et d'Ampugnani ils ont dû être refoulés vers la montagne, peuplant les cantons de Caccia et du Niolo[13]. Les Grecs utilisaient le terme « Lieninoï » pour désigner la peuplade.

Moyen Âge

« Les Sarrasins de Sicile, pressés de toutes parts par les chrétiens, furent obligés d'élever, pour leur sûreté, de nombreuses fortifications, désignées encore aujourd'hui par le nom de Cala ou de Calata[4] »... Selon X. Poli, il est probable que des colonies sarrasines de Corte ou de la Balagne, harcelées par les patriotes chrétiens, aient été refoulées dans le Niolu où l'on trouve les noms significatifs de Calacuccia et de Calasima appliqués à deux villages »[13].

- 1453 - L'Office de Saint Georges vide le Niolo de tous ses habitants. Il le ruine sans cesse de 1460 à 1530 car hostile à Gênes.

- 1470 - Giovan Paolo di Leca qui s'affirme comme le plus puissant des Cinarchesi, domine un vaste territoire qui s’étend du Filosorma et du Niolu jusqu’à la vallée de la Gravona. En 1483, il se soumet à l’Office de Saint Georges et obtient la nationalité génoise.

- Vers 1520, au XVIe siècle, la piève du Niolo était inhabitée. Le Magnifico Officio qui assurait la gestion de la Corse depuis 1453, avait fait détruire en 1503 par les troupes de Nicolo Doria, les habitations des villages de Lozzi, l’Acquale, Erco, Corscia, Calacuccia, Casamaccioli, Sidossi et l’Erbechincie[14].

Temps modernes

Vers la fin du XVIe siècle, la population que l'Office de Saint Georges avait contraint à déserter la piève, revient occuper les lieux. Ceux qui arrivent sont des bergers transhumants qui forment des communautés rurales.

Calacuccia et le Niolu dans la Grande révolte contre Gênes

Extraits de la Chronologie écrite par Antoine-Dominique Monti, président de l'ADECEC, publiée par celle-ci en 1979[15] :

- 1729, 27 décembre. Des troubles sont signalés dans le Niolu (Calacuccia) qui s'était opposé à la publication de décisions de justice.

- 1730, 4 mars. Felice Pinelli gouverneur élu le 1er avril 1728, apprend que les gens du Niolu ont occupé Vicu et se sont emparés de 200 fusils dans la maison du lieutenant.

- 1731, 10 août. Débarquement de troupes. Le marquis Camillo Doria, commissaire auquel la République a donné les pleins pouvoirs militaires, publie un édit du doge et des assemblées, daté du 4 août, qui accorde le pardon général aux Corses à condition qu'ils rejoignent leurs foyers, qu'ils remettent les armes avant 15 jours et qu'ils restituent le fort de San Fiurenzu et la tour de Mortella. Sont exclus du pardon : sept hommes et plusieurs communautés dont Corscia et Calacuccia.

- 1731, 12 avril. Luigi Giafferi et Andria Ceccaldi, généraux de la Nation, envoient une ambassade composée de seize officiers du Niolu à Paomia pour demander aux Grecs de se déclarer contre Gênes, de payer l'impôt de 20 sous, de former un régiment sous les ordres des Généraux et de faire un don de cent fusils. La réponse est négative.

- 1734, mars. Corté est bloqué. Les troupes génoises opèrent des mouvements concertés pour débloquer la ville. : - le major Marchelli est chargé de passer de San Pellegrinu en Casinca pour faire diversion ; Paoli l'attaque à la Venzulasca et l'oblige à se replier ; - une petite troupe chargée de rejoindre Corti, en passant par Aleria, est contrainte de se réfugier à San Pellegrinu ; - d'Aiacciu, Cattaneo envoie 200 hommes par Bucugnanu et Vivariu ; attaqués, ils font demi-tour par Bastelica ; - Ghjacumu Santu Petriconi, à la tête de 300 hommes (des Grecs pour la plupart), s'embarque à Aiacciu pour Sagone ; il doit se rendre à Corti par le Niolu ; dans la nuit du 29 au 30 mars, Ghjuvan Ghjacumu Ambrosi de Castineta, dit Castineta, notable de la piève du Rustinu, l'attaque à Camputile (vallée supérieure du Tavignanu - Niolu) et l'oblige à se replier sur Vicu.

- 1739, 24 juin, le lieutenant-général Jean-Baptiste-François des Marets, marquis de Maillebois, commandant en chef de l'armée du roi en Corse, pénètre dans Corti. Venacu, Nuceta et le Niolu, viennent assurer le général de leur obéissance.

- 1740, 10 août. Un courrier de Paris apporte à Maillebois un plan d'occupation de la Corse par les troupes autrichiennes et françaises. Les premières devaient s'installer sur la côte orientale et dans les pièves de Niolu, Ghjuvellina et Boziu. Villemur et Contades à Bastia donneront un avis défavorable.

- 1742, 10 octobre. La Balagne qui s'oppose à l'oppression génoise, demande des secours au Niolu.

- 1744, 23 août - Le célèbre prédicateur père Léonard, de Port-Maurice, des Mineurs réformés, est envoyé en mission auprès des chefs corses par Beaujeu pour ramener les Corses à l'obéissance. Le 20 août il est à Vezzani.

- 1745, 17 novembre. Au camp de San Brancaziu, les provinces du Nebbiu et de la Balagne, les pieve de Talcini, Niolu, Ortu (Biguglia, Petrabugna) et Costere, ainsi que quelques habitants de la Terre du Commun, élisent général, avec les pouvoirs civils et militaires, le comte Dumenicu Rivarola.

- 1751

- 17 juin. Consulte à Orezza pour le vote d'une constitution, pour un gouvernement indépendant de Gênes, qui sera applicable dès le départ des Français. Le Niolu refuse d'y participer.

- 13 août. Sur ordre de Chauvelin, des troupes françaises sont prêtes à investir le Niolu qui demeurait réfractaire. Au dernier moment ses habitants font leur soumission.

- 1754, 12 novembre. Le Conseil supérieur commande une action dans le Niolu contre les parents des Romei, accusés d'avoir participé à l'assassinat de Ghjuvan Petru Gaffori le 2 octobre au soir à Corté et qui s'étaient réfugiés à Gênes.

- 1768 - Avec la cession de la Corse par les Génois, l'île passe sous administration française. La piève du Niolu garde son nom.

La Corse française

- 1773 - Révolte du Niolu, impitoyablement réprimée par les troupes du général Sionville et ses supplétifs corses. Le 23 juin 1774, Sionville fera pendre aux châtaigniers du couvent Saint-François-di-Niolu (Conventu San Francescu) de Calacuccia, onze paysans Niolins, le plus jeune avait 17 ans.

- 1789 - La Corse fait partie du Royaume de France.

- 1790 - Avec la Révolution française est créé le département de Corse, puis en 1793, ceux de El Golo (l'actuelle Haute-Corse) et du Liamone (l'actuelle Corse-du-Sud).

- 1793 - La commune porte le nom de Calacuccia. La piève du Niolu devient le canton de Niolu, dans le district de Vico et dans le département du Liamone.

- 1801 - La commune de Calacuccia est dans le canton du Niolu, dans le département du Liamone.

- 1811 - El Golo et Liamone fusionnent pour ne former qu'un seul département, celui de Corse.

- 1828 - Le canton du Niolu prend le nom de canton de Calacuccia [16].

La fiancée du Niolu

Maria Felice est née en 1807 au hameau de Castellacce (de nos jours, on peut voir la maison de la « fiancée du Niolu »). À la mort de son frère prêtre assassiné, elle composa un voceru (chant funèbre exécuté par une femme). Maria demanda à son fiancé de venger sa mort, ce qu'il lui refusa. Elle en mourut de chagrin. Mérimée traduisit les paroles de cette vocera.

Époque contemporaine

- 1942 - 11 novembre : Une délégation d'une dizaine de personnes, conduite par Raymond Lenziani (sous-officier de la marine nationale), dépose une gerbe devant le monument aux morts de la commune, et ce, malgré l'interdiction des autorités vichystes.

- 1943 (février-octobre) : C'est dans la commune que réside le responsable de l'organisation du réseau de résistance cantonal (Lenziani Raymond). Cf. archives François Vittori (Archives départementales de Haute-Corse, série 3J).

- 1954 - Le canton de Calacuccia était composé des communes de Albertacce, Calacuccia, Casamaccioli, Corscia et Lozzi. La commune de Calacuccia comptait alors 1 112 habitants[14].

- 1968 - Est mis en eau le barrage de retenue Calacuccia, construit au sud du village, à la fois pour régulariser les débits du Golo en vue de l'irrigation de la Plaine Orientale et pour alimenter l'usine électrique de Sevenzia. Le lac de Calacuccia a profondément changé le paysage du Niolu, procurant en été un nouvel espace de loisirs (base nautique à Sidossi, baignade, pêche, etc.).

- 1973 - Le canton de Niolu-Omessa est créé avec la fusion imposée des anciens cantons d'Omessa et de Calacuccia. Calacuccia en est le chef-lieu.

- 1975 - Calacuccia est dans le département de la Haute-Corse nouvellement créé, l'île étant divisée en deux départements.

Politique et administration

Liste des maires

Population et société

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1800. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[17]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2005[18].

En 2020, la commune comptait 268 habitants[Note 3], en diminution de 7,27 % par rapport à 2014 (Haute-Corse : +5,98 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Manifestations culturelles et festivités

- 2 août, fête patronale de la Portioncule

- 29 juin, fête communale

- 8 septembre, foire rurale de la Santa du Niolu

Sentier Mare a Mare Nord

Le Mare a Mare Nord traverse la commune et passe à Lozzi et à Poggio di Lozzi. Il relie depuis Cargèse, la mer Méditerranée baignant la côte occidentale de l'île, à Moriani-Plage (San Nicolao) sur la côte orientale baignée par la mer Tyrrhénienne, en passant par Évisa, le col de Vergio, Albertacce, Calacuccia, Corte, etc.

Sentier L'Île-Rousse - Corte

Calacuccia est traversé par le sentier de grande randonnée L'Île-Rousse - Corte, qui relie les deux villes en passant par la vallée du Regino, le Giussani, la vallée d'Asco et les gorges du Tavignano via plusieurs chaînes montagneuses, perpendiculaires d'ouest en est, à l'arête centrale orientée nord-sud de l'île.

Autres

- Sentiers de transhumances

- D'autres sentiers permettant de rejoindre le GR20 depuis Calacuccia.

Culture locale et patrimoine

Pont génois de Fontanella

Le pont génois de Fontanella du XVe siècle, est situé sur le Golo, sous le barrage de Calacuccia. C'est un pont à cinq arches, une grosse et quatre petites. Il a été en partie détérioré lors de la crue de 1994. Le pont a été entièrement emporté lors de la tempête Fabien de décembre 2019.

Cunventu San Francescu

Le couvent Saint-François du Niolu est situé à 2 km environ à l'ouest de Calacuccia, sur la droite de la route d'Albertacce. Repérable par son clocher depuis la rive opposée du lac, il était entouré de gros châtaigniers aujourd'hui en majorité morts. Construit en 1600, il sert actuellement de gîte, de lieu de retraite et de halte spirituelle, et abrite un petit musée ethnographique qui rassemble les objets usuels des Niolins du siècle dernier.

Devant son entrée, se trouve une plaque commémorative concernant la pendaison, le 25 juin 1774, sur ordre du général français Sionville désireux de mâter l’une des innombrables révoltes du Niolu, de onze paysans aux châtaigniers du couvent. Le plus jeune avait 17 ans. Parmi eux, deux hommes originaires de Calacuccia : Don Ignaziu Geronimi, 40 ans, de Bonamanacce, et Ghjaseppu Maria Luciani, 38 ans, de Sidossi.

Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul

L'église paroissiale Saint-Pierre-et-Saint-Paul datée du XVIIIe siècle, est située à la sortie ouest du village. À l'intérieur se trouve un remarquable Christ d'art populaire, en bois sculpté au visage expressif. Son clocher date du XVIIe siècle.

Autres

- Chapelles Saint-Jean et Sainte-Lucie dans le bourg.

- Chapelle Saint-Michel du XVIIIe siècle, située au hameau de Bona Manacce.

- Chapelle Saint Antoine de Padoue située au hameau de Castellacce.

- Chapelle de l'Immaculée-Conception au hameau de Sidossi

- Vestiges de la chapelle romane Saint-Jean.

Parc naturel régional de Corse

Calacuccia est l'une des cinq communes du « territoire de vie » nommé Niolu du parc naturel régional de Corse. Ce vaste espace protégé de 362 978 ha est repris à l'Inventaire national du patrimoine naturel sous la fiche Corse (FR8000012)[20].

ZNIEFF

- Crêtes et hauts versants asylvatiques du Monte Rotondo

Calacuccia fait partie des vingt-cinq communes comprises dans la Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de 2e génération nommée « ZNIEFF 940004246 - Crêtes et hauts versants asylvatiques du Monte Rotondo ». Cette zone située au cœur de la chaîne montagnarde de la Corse, est comprise entre 800 et 2 622 mètres d’altitude. La végétation qui la couvre est caractéristique des crêtes et hauts sommets de l'île[21].

- Forêt d'altitude de Corscia-Calacuccia

La forêt que partagent les communes de Castirla, Corscia et Calacuccia au sud de leur territoire, est située à l'ubac de la vallée du Golo, au-dessus du barrage de Corscia et de la Scala di Santa Regina. Ce secteur s'étend de part et d'autre du Monte Agutu qui culmine à 1 641 mètres, est une zone naturelle d'intérêt nommée « ZNIEFF 940004207 - Forêt d'altitude de Corscia-Calacuccia » - 2e génération[22].

- Forêt d'altitude de Valdoniello

La forêt d'une superficie de 4 150 Ha que partagent les communes de Casamaccioli, Albertacce et Calacuccia est classée en zone naturelle d'intérêt nommée « ZNIEFF 940004208 - Forêt d'altitude de Forêt d'altitude de Valdoniello » - 2e génération[23].

La zone couvre l'ensemble des forêts d'altitude de la partie occidentale de la cuvette du Niolo qui s'étagent entre 900 et 1 600 mètres d'altitude. Elle comprend la forêt communale de Casamaccioli, la forêt territoriale de Valdu Niellu et la forêt communale d'Albertacce.

- Gorges et forêt du Tavignano

Cette zone naturelle d'intérêt nommée « ZNIEFF 940004245 - Gorges et forêt du Tavignano » - 2e génération[24], concerne cinq communes : Calacuccia, Corscia, Casamaccioli, Corte et Soveria. Elle couvre la haute vallée du Tavignano, en amont de Corte.

Personnalités liées à la commune

- Ange-Etienne Gentili (abbé -) (Prete Gentili Anghjulu-Stefanu), (Calacuccia 1885 -Lozzi 1961), conservateur du musée de Bastia, écrivain et poète de langue corse avec le pseudonyme de « Prete Gnigninu ». Il publia Pascura, un recueil de contes et proverbes en 1958.

- Joseph Giustiniani, O.F.M. en religion « frère Augustin », (Zigliara 1873 - Calacuccia 1923). Évêque titulaire d’Enos, auxiliaire de Mgr Simeone évêque d’Ajaccio[14].

- Antoine-Louis Ordioni, maire pendant 32 ans à travers trois mandatures (XVIIIe et XIXe siècles), a marqué de son empreinte la vie de la commune.

.jpg.webp) Plaque commémorative apposée en l'honneur de Gracieux Lamperti, dans le village de Calacuccia.

Plaque commémorative apposée en l'honneur de Gracieux Lamperti, dans le village de Calacuccia. - Pierre Griffi (de la mission secrète Pearl Harbour) dut s'établir quelques jours fin 1942 dans le village pour passer des messages très importants aux services spéciaux de la Défense Nationale établis à Alger et au commandant l'Herminier du sous marin Casabianca.

- François-Marie Geronimi (Dr). Maire de 1953 à 1995, qui a accompli le plus long mandat municipal connu jusqu'alors.

- Gracieux Lamperti (champion d'Europe de boxe, poids plume, de 1959 à 1962), figure sportive la plus prestigieuse du village.

- Jean-Baptiste Margheriti (gardien de but), Victor Negroni (inter), tous deux évoluant au SCB (après un séjour au CAB et à l’Étoile), et Jean Geronimi (inter), joueur au FCA.

Voir aussi

Bibliographie

L'époque contemporaine est mieux cernée, au regard de certains travaux portant sur les XVIIIe et XIXe siècles et XXe siècle. L'ouvrage de Charles de La Morandière (1930), de même que l'article de Maestrale (Dominique Versini), publié en 1929, évoquent de manière précise l'histoire et le quotidien de Calacuccia, à l'aune des informations disponibles à l'époque. On pourrait également citer un papier de F. Alfonsi, écrit en 1949, lequel évoque la situation de l'époque, à travers un regard critique. Dans la foulée, la série de reportages effectués par Marthe Renucci, en 1957-1958, pour le Nice-Matin, est un excellent arrêt sur image. On y trouve une excellente description des activités de la commune, avec quelques références historiques. En 1972, le rapport Blasini évoque Calacuccia dans le cadre plus large de l'aménagement du canton, avec un chapitre introductif sur l'histoire - brève - du Niolo. Il faut attendre les années 1980 pour que deux ouvrages universitaires apportent un regard plus précis sur l'histoire de Calacuccia. Il s'agit, tout d'abord, de la publication, en 1983, de la thèse de Georges Ravis-Giordani (Bergers Corses), lequel étudie, de manière approfondie, les structures socio-économiques de la communauté nioline, à travers un regard d'ethnologue, en incluant tous les aspects productifs et reproductifs. Ensuite, en 1989, la thèse (Familles et Pouvoir à Calacuccia, 1925-1955), soutenue à l'université d'Aix-Marseille I par Hubert Lenziani, aborde, pour la première fois, les mécanismes du pouvoir municipal à Calacuccia, sur le long terme (XIXe et XXe siècles), à travers l'analyse de toutes les consultations électorales et l'étude des stratégies familiales. Ce travail devrait donner lieu à publication en 2009. On ne saurait oublier l'entame des recherches sur le terrain (Sidossi), menées à partir de 2007 par Jean-Philippe Antolini, afin de reconstituer certains éléments relatifs à l'activité humaine à l'intérieur du Niolu durant l'époque préhistorique. En 2008, a été créée une association (E funtanelle) visant à la réhabilitation du patrimoine de la commune, avec, comme premier objectif, la restauration du pont génois de Funtanelle.

Articles connexes

Notes et références

Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Les eaux continentales désignent toutes les eaux de surface, en général des eaux douces issues d'eau de pluie, qui se trouvent à l'intérieur des terres.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- D. Hollande in Géologie de la Corse, Bulletin de la Société des Sciences historiques et naturelles de la Corse - Imprimerie Allier Frères 16, cours de Saint-André Grenoble, janvier 1917 - p. 14.

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Ruisseau de Sialari (Y7001500) » (consulté le ).

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Ruisseau de Vergalellu (Y7000580) » (consulté le ).

- César Cantu - Histoire Univ. t. IX, p. 56.

- Colonna de Cesari Rocca in Histoire de Corse - Paris Ancienne librairie Furne Boivin et Cie, éditeurs 1916 p. 68.

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- la Corse dans l'Antiquité et dans le haut Moyen âge - Xavier Poli, Fontemoing 1907

- ADECEC Éléments pour un dictionnaire des noms propres.

- La Grande révolte des Corses contre les Génois 1729-1769 A-D Monti ADECEC 1979

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Parc Naturel Régional Corse (FR8000012) sur le site de l'INPN

- ZNIEFF 940004246 - Crêtes et hauts versants asylvatiques du Monte Rotondo sur le site de l'INPN

- ZNIEFF 940004207 - Forêt d'altitude de Corscia-Calacuccia sur le site de l'INPN

- ZNIEFF 940004208 - Forêt d'altitude de Valdoniello sur le site de l'INPN

- ZNIEFF 940004245 - Gorges et forêt du Tavignano sur le site de l'INPN