Briga

Briga est une agglomération gallo-romaine qui par la suite devint la ville d'Eu dans le département de Seine-Maritime.

| Briga | ||

| ||

| Localisation | ||

|---|---|---|

| Pays | ||

| Province romaine | Haut-Empire : Gaule belgique Bas-Empire : Belgique seconde |

|

| Région | Normandie | |

| Département | Seine-Maritime | |

| Commune | Eu | |

| Type | Pagus | |

| Coordonnées | 50° 01′ 09″ nord, 1° 27′ 59″ est | |

| Altitude | 130 m | |

| Superficie | 65 ha | |

| Géolocalisation sur la carte : Empire romain

| ||

| Histoire | ||

| Protohistoire | Âge du bronze | |

| Âge du fer | ||

| Antiquité | Empire romain | |

| Type | |

|---|---|

| Propriétaire |

État |

| Patrimonialité |

| Pays | |

|---|---|

| Région | |

| Département | |

| Commune |

| Coordonnées |

50° 01′ 09″ N, 1° 27′ 59″ E |

|---|

|

|

Le site archéologique gallo-romain de « Bois l'Abbé », situé en forêt d'Eu à 130 mètres d’altitude sur le plateau de Beaumont, et classé au titre des monuments historiques depuis 1987[1], est fouillé par intermittence depuis plus de deux siècles. Il correspond à une ville du Haut-Empire romain dont la superficie est actuellement estimée à plus de 65 ha. Tous les ans, le site accueille des bénévoles pour les campagnes de fouilles estivales.

Situation géographique

Le site Briga est situé en Normandie, plus précisement en Seine-Maritime. Cette agglomération secondaire gallo-romaine est géographiquement à l'interface des provinces de Belgique, et de Lyonnaise[2] voire de Bretagne si l'on fait abstraction de l'Oceanus Britannicus (la Manche actuelle). Implanté sur un étroit plateau, le site domine la vallée de la Bresle et un petit fleuve éponyme navigable sur plus de 3 km depuis la Manche.

La forêt domaniale d’Eu s’étendait sur toute la frange septentrionale du duché de Normandie, couvrant les coteaux de la rive droite de la Bresle qui faisait face aux terres picardes du Vimeu. Cette forêt est mentionnée tardivement dans les sources et sa formation paraît dater du Haut Moyen Âge. L’extrémité occidentale de ce massif forestier, l’un des trois triages forestiers donnant sur la ville d’Eu, porte le nom de Bois-l’Abbé, en référence probablement à leurs anciens détenteurs, les religieux de la collégiale Notre-Dame du Châtel d’Eu. Ce domaine que les arpenteurs du XVIIe siècle dessinent sous la forme d’un triangle est délimité au nord par le cours d’eau de la Bresle, au sud par la vallée sèche de Saint-Pierre-en-Val et à l’est par la vallée du Mont Hulin qui départage les terres des religieux de celles du Comte d'Eu. La possession de ces terres par la collégiale conduit à penser que le comte d’Eu a hérité des terres qu’occupait l’ancienne agglomération antique de Briga. Si la période entre l’abandon de Briga et l’acquisition par les religieux de cet espace n’est renseignée par aucun document, l’archéologie a repéré, à l’extrémité occidentale du plateau du Bois-l’Abbé, une fortification de terre que l’on suppose être celle du comte carolingien occupant la place forte. Son existence est mentionnée par la chronique du chanoine rémois Flodoard au Xe siècle. Cette fortification de terre est peut-être un jalon dans le déplacement progressif du peuplement, des hauteurs de l’estuaire de la Bresle vers le futur bourg comtal d’Eu en fond de vallée.

Topographie

Les relevés de la carte d'état-major réalisés au XIXe siècle apportent des précisions sur les caractéristiques orographiques de ce massif forestier de Bois-l’Abbé (30 hectares), s’étendant entre le Bois-des-Combles à l’ouest et le massif de La Madeleine à l’est. Ce plateau autonome de plus de deux kilomètres de long est une bande de terre atteignant au mieux 300 m de large et ondulant sous l’effet de vallons entamant en profondeur le socle rocheux. Les talwegs des vallons sont parcourus par des sources qui jaillissent des pentes supérieures. Ce promontoire aux pentes abruptes et à l’humidité persistante n’en a pas moins été un lieu de passage, qu’attestent les nombreux chemins de terre en cavées. Ces chemins assurent le passage de la vallée de Saint-Pierre-en-Val à la Bresle et desservent, à l’époque antique, l’agglomération de Briga situé à l’extrémité orientale du plateau. Ce relief si marqué a déterminé la forme de la ville antique que dégagent les fouilles archéologiques.

La levée topographique, travail de longue haleine, constitue l’unique moyen véritablement scientifique d’inventorier et archiver des informations de terrain. Entre 2011 et 2015, 61 hectares ont ainsi été parcourus grâce à une couverture de 90 000 points permettant aux logiciels informatiques de dessiner des courbes de niveaux précises. Ces données renseignent sur l’organisation spatiale de l’agglomération antique et les anomalies qui ponctuent le terrain, toutes périodes confondues. Cette méthode est mise en place à Briga avant toute intervention archéologique qui détruit irrémédiablement la topographie naturelle.

Les plans montrent que le plateau de Bois-l’Abbé est constitué d’une escarpe de 3 à 8 m de haut dont le pied est occupé par des cuvettes en eau maintenues par des levées de terres périphériques côté vallée. Par endroits, des rampes de terre de différentes largeurs conduisent vers le haut du plateau en rompant la continuité de l’escarpe, éléments à distinguer des chemins en cavées qui complètent le réseau viaire de l’habitat. Le forum est, quant à lui, constitué d’un complexe monumental édifié sur une terrasse, aménagée dans l’alignement du théâtre et implantée en haut d’un vallon naturel. L’enceinte de l’espace public englobe deux autres terrasses au-delà desquelles se développe l’habitat, également aménagé sur des terrasses qui ont persisté, malgré les mouvements de terrain liés à la nature plastique de la géologie locale.

S’il est encore prématuré de confirmer que l’habitat antique serait venu s’appuyer puis gommer partiellement une fortification de hauteur antérieure, les campagnes de topographie en cours rappellent une évidence : une agglomération ne peut se comprendre qu’en intégrant tout son environnement. La découverte en 2013 d’un tertre fossoyé à l’extrémité nord du plateau, à 200 m de la zone classée, en est un exemple.

Identification

L'inscription dédicatoire du théâtre : le pagus Catuslou […]

Pendant longtemps, la nature du site de Briga a été méconnue. La proximité avec la ville d’Eu lui avait fait attribuer le nom d’Augusta découvert grâce à des textes depuis le VIIe siècle. Lors de la fouille du théâtre par Michel Mangard, une inscription très importante a été retrouvée. Proposition de traduction du texte :

« Lucius Cerialius Rectus, prêtre de Rome et de l’empereur, quattuorvir, quinquennal (ou questeur), préfet chargé de la répression du brigandage, a dédié sur ses deniers aux puissances divines des empereurs, au pagus des Catuslogi, au dieu M[?], ce théâtre avec le devant de scène. »

En Gaule, l’épigraphie permet de démontrer deux particularités concernant les notables : la première est qu’ils préfèrent être enterrés ou incinérés à la campagne, la deuxième, celle qui nous intéresse, est qu’ils assuraient leur clientèle en offrant des monuments aux villes, et notamment des basiliques, des édifices de spectacles, des temples, des thermes, etc. Ainsi dans l’inscription, on peut voir que Lucius Cerialus ne s’est pas contenté d’offrir une simple contribution mais a financé la totalité de l’édifice, décor compris.

L’intérêt principal de cette plaque pour Briga est la mention de Pago Castuslougo. Selon Mangard, les Catuslugi seraient un peuple d’avant la guerre des Gaules qui subsisterait comme habitant d'un pagus dépendant de la cité des Ambiens[3]. Cette appartenance à la civitas des Ambiens repose sur une inscription retrouvée, entre 1965 et 1973, dans le sanctuaire rural du Bois-l'Abbé qui indique qu'un magistrat amiénois du IIe siècle, Lucius Cerialus Rectus, avait offert au sanctuaire un théâtre[4]. Mais cette hypothèse a été remise en cause au profit d’une autre plus fondée qui les attribuerait à une subdivision des Bellovaques créée après la conquête.

Dans son Histoire naturelle, Pline l'Ancien cite le peuple des Catuslugi comme peuple de Belgique qui n’avait, jusqu’à la découverte de cette plaque, pas prouvé réellement son existence. En gaulois, Catu- signifierait « combat » et slougo- « troupe, armée, groupe », d'où le sens global de « troupe de combat »[5]. Autre point insolite : à l'époque de la dédicace, la mention du peuple sur les inscriptions est pratiquement sortie de l'usage et, hors de la Narbonnaise, la mention de la tribu ne paraît pas avoir revêtu une grande importance pour les Gaulois romanisés. Au début du IIIe siècle, elle est à peu près tombée en désuétude. Cette inscription du théâtre serait donc une exception. La considération de Briga comme chef-lieu de pagus des Catuslougi n’est qu’une hypothèse, mais elle est bien fondée, d’abord parce qu’elle est le seul site qui fait mention de ce pagus et qui le matérialise, et surtout par son envergure et ses édifices.

L'inscription dédicatoire de la basilique : Briga

L’inscription du théâtre permet d’identifier le peuple des Catuslugi. Elle ne permet pas de démentir à elle seule le lien établi par les érudits entre ce lieu et l'antique Augusta. Le recours aux études toponymiques montrent que le nom de la commune d’Oust-Marest de l'autre côté de la Bresle, dans le département de la Somme, continue le nom d’Augusta, puisqu’il est attesté sous les formes Agusta en 775, Augusta au VIIIe siècle, Austa en 1123, Aouste en 1124, Ouste en 1292[6] et Oust résulte de l'évolution phonétique régulière d’Agusta, forme populaire d’Augusta (voir Août). La présence d'une autre fondation nommée Augusta sur l'autre rive est en effet improbable, à moins d'un transfert de nom de lieu, non vérifié, comme il arrive parfois. En 2006, une nouvelle découverte archéologique, celle d’une plaque dédicatoire, est venue renforcer les conclusions des toponymistes et a permis d’identifier un nouveau bâtiment, la basilique, et de réattribuer à la ville le nom antique de Briga. Voici la proposition de traduction :

« À la puissance divine de l’empereur, au pagus catusloug, à Jupiter et à Mercure de Briga, Publius Magnus Belliger a fait édifier une basilique à ses frais. »

Elle est dédiée à Jupiter, dieu des dieux, et à Mercure, dieu favori des Gaulois, qui est aussi probablement la divinité poliade. Brigensis est constitué comme épithète de Mercure et dérivé en -ensi (> -ois, -ais) du nom de Briga.

Briga est un mot d'origine celtique signifiant « colline, mont », puis ayant évolué dans le sens de « forteresse » cf. irlandais brí, génitif bregs, breton bre[7]. Le sens originel du mot celtique convient particulièrement bien à la localisation des vestiges sur un plateau dominant, au nord et à l'est la vallée de la Bresle, et au sud et à l'ouest une vaste plaine.

On a donc un nouveau témoignage de bâtiment public financé par un notable, qui n’est pas le même que celui qui a fait construire le théâtre. L’étude du texte et de la formation des lettres suggère une datation proche de celle du théâtre, soit échelonnée sur le deuxième et le troisième siècle. La mention, une fois de plus, du pagus Catuslougo renforce la certitude de la situation de ce peuple.

Histoire du site

Fréquentation ou occupation pré-romaine

Du mobilier, notamment céramique, appartenant à l’âge du bronze permet de dater une très ancienne fréquentation de Briga autour des IXe et VIIIe siècles av. J.-C.. Des monnaies, des bijoux (principalement des fibules) de la céramique et du mobilier lié à l’armement retrouvés au niveau du sanctuaire permettent d’affirmer une présence de la période de la Tène, soit dès le milieu du IIe siècle av. J.-C.

Abandon et fréquentation post-romaine

À la fin du IIIe siècle, toute la ville semble être désertée selon l’étude du mobilier. Il ne s’agit pas d’un cas unique puisque 80 à 90 % des sites ruraux et des agglomérations secondaires sont abandonnés dans le nord de la Seine-Maritime. Ce phénomène touche surtout la côte et est plus limité dans les terres où il concerne tout de même environ 50 % des sites. La cause de cette désertion généralisée de la région est à mettre en rapport, du moins en partie, à une succession de raids des Germains dans le nord de la Gaule entre 250 et 280, suivie dans les années 280-290 de razzias lancées sur les côtes de la Manche par la piraterie saxonne. La destruction totale ou partielle des sites et l’insécurité qui l'accompagne a conduit tout naturellement à la fuite des habitants. Une faible fréquentation mérovingienne est attestée, vraisemblablement liée à la récupération des matériaux de construction qui a débuté au IVe siècle. Au VIe siècle, la ville d’Auvae (*Awae), la future ville d’Eu, est fondée en fond de vallée. Petit à petit, la nature a repris ses droits à Briga au point de faire naître une forêt.

La découverte et les premières fouilles

Les vestiges de la ville antique, masqués sous la forêt pendant plus d’un millénaire, n’ont été redécouverts qu’à la fin du XVIIIe siècle, lorsque le duc de Penthièvre fit prolonger en forêt la route venant d’Eu, qui s’arrêtait jusqu’alors au manoir de Beaumont. Le percement de la chaussée rencontra les puissantes maçonneries du Grand Temple, qui passèrent d’autant moins inaperçues qu’il fallut les traverser à la pioche. Une plaque couverte d’un texte en latin fut également découverte et mutilée à cette occasion, sans malheureusement qu’elle ait été transcrite ou conservée.

Louis Estancelin 1820-1821

Ces informations sur la découverte initiale furent recueillies auprès d’un ou plusieurs témoins directs à la fin des années 1810, par Louis Estancelin, qui venait d’être nommé par le duc d’Orléans régisseur de la forêt d’Eu. Après une reconnaissance sur place, il mena la première opération archéologique sur le site de Bois-l'Abbé en 1820 et 1821. Avec une équipe d’ouvriers, il explora partiellement le temple central puis un édifice de spectacle qu’il soupçonnait en contrebas, dans des reliefs très marqués en sous-bois (lieu-dit La Côte des Câteliers). Une publication assez détaillée de ces travaux en 1825 permit de mesurer l’importance des vestiges monumentaux, et de présumer l’existence sous le temple, dans un niveau de « terre noire grasse et fétide », de dépôts votifs plus anciens (armes, bijoux, monnaies gauloises et romaines, clés, etc.). Au terme de ses fouilles, sa conclusion est dépourvue d'ambiguïté : il n’a « pas le moindre doute sur l’existence d’une cité » enfouie sous la forêt.

Daniel et Émile Fauquet 1860-1863

Quarante ans plus tard, les terrains de Bois-l'Abbé furent défrichés en vue de l’établissement d’une exploitation agricole en fermage. Le déboisement de quelques dizaines d’hectares et la construction du corps de ferme, en 1860-1863, entraînèrent la mise au jour de nombreux vestiges antiques, dont on n’a qu’une très brève relation par l’abbé Cochet qui fit une visite sur place en mai 1861, et rapporte en outre deux ans plus tard la découverte d’un dépôt monétaire à proximité de la ferme.

Jean Benoît Désiré Cochet 1872

Une subvention du Préfet de la Seine-Inférieure permit à l’abbé Cochet d’organiser une nouvelle exploration du site durant quelques semaines, en septembre et octobre 1872. Elle fut conduite par son collaborateur de longue date, Pierre-Henri Cahingt. La participation d’Ernest Varambaux, ingénieur des Ponts-et-Chaussées à Eu, permit le levé d’un plan des vestiges, axé sur ce que nous identifions maintenant comme le centre public, et d’un dessin des murs en élévation. Cet ensemble de monuments était alors interprété comme deux temples se faisant face de part et d’autre d’une esplanade.

L’édifice de spectacles fit également l’objet d’un examen plus poussé, qui conduisit à le réinterpréter, à juste titre, comme un théâtre et non comme un amphithéâtre comme le proposait Estancelin. Enfin, un troisième secteur fut exploré lors de cette campagne, « un peu en dessous » du théâtre, « en allant vers la forêt d’Eu ». Là, des fouilles menées jusqu’à deux mètres de profondeur dégagèrent un bâtiment à hypocaustes particulièrement bien conservé (les « Petits Thermes » ?).

L’abbé Cochet se positionnait, comme L. Estancelin avant lui, de manière catégorique sur la nature du site :

« "Tout le plateau de Beaumont fut recouvert de constructions. Il y a là une ville gisante sous les broussailles ou sous l’herbe"[8], une opinion partagée par son collaborateur Varambaux qui évoque de son côté "les traces d’une ville importante". »

Michel Mangard 1965-1978

Durant des décennies, les comptes-rendus des fouilles du XIXe siècle constituèrent les seules données disponibles sur le site du Bois-l’Abbé, et furent compilées et commentées abondamment. La nature urbaine du site fut remise en cause dès le début du XXe siècle par l’abbé Legris, et le site fut dès lors interprété comme un sanctuaire isolé, ou comme un centre monumental rural destiné à « romaniser » les populations campagnardes. À ce titre, il intégrait des sujets de réflexion menés à l’échelon national à partir des années 1960, et revint donc à cette période sur le devant de la scène archéologique.

À l’instigation de personnalités locales et du directeur des Antiquités Historiques, Michel Mangard accepta au milieu des années 1960 de rouvrir le dossier de Bois-l'Abbé. Professeur agrégé d’histoire, il menait en parallèle une activité archéologique bénévole dans la région dieppoise. Après une reconnaissance du terrain en 1964, il entreprit quatorze campagnes de fouilles estivales d’un mois environ, avec une équipe constituée en général de 10 à 20 bénévoles. Ce sont les monuments publics déjà connus (mais incomplètement explorés) qui furent tout naturellement l’objet principal de ces travaux, financés par des subventions de la municipalité et du ministère de la Culture.

Le théâtre fut le premier exploré, en vue d’en comprendre l’agencement et la chronologie, et d’en dresser un premier plan. D’importants terrassements au bulldozer dégagèrent alors une partie du mur de couronne et de ses contreforts, tandis qu’une fouille fine était conduite sur les aménagements de la scène. C’est là que dès la première campagne en 1965 furent découvert de grands pans d’une inscription dédicatoire sur pierre calcaire, formée à l’origine de six plaques jointives (qui totalisent 11 m de long environ sur 43 cm de large), et qui était fixée sur le front de scène. Le texte, rédigé en belles majuscules latines sur deux lignes, évoque le financement du théâtre et de son proscenium par un magistrat, Lucius Cerialius Rectus, qui le dédie conjointement à la puissance divine des empereurs, à un dieu dont le nom n’est pas conservé hors la première lettre M (et qu’il faut sans doute identifier au Mercure de Briga), et au génie de la circonscription locale, le pagus catuslou(…).

Du côté du sanctuaire, après un sondage en 1965, les campagnes suivantes (1969-1978) portèrent sur le grand temple et ses abords. Pour la première fois, l’existence de plusieurs lieux de culte successifs fut mise en évidence, avec un phasage en quatre temps : une première période de fréquentation caractérisée par des dépôts votifs dans les « terres noires », puis trois états maçonnés, où les temples étaient bordés sur l’arrière par un réseau dense de portiques successifs. À l’extrémité sud du troisième et du plus récent de ces portiques, fut dégagé un fanum ; l'existence d'un second fut envisagée peu après par symétrie à l'autre extrémité du portique.

Michel Mangard situe la période de fréquentation de ce lieu de culte entre 35/30 avant notre ère et la fin du IIIe siècle av. J.-C., avec quelques traces de nature non déterminé jusqu’au début du Ve siècle. En 2008, peu avant son décès, il concluait son intervention par les propos suivants :

« Après la Conquête a pu se développer à “Bois-l'Abbé” une bourgade-sanctuaire ou, si l’on préfère, une agglomération secondaire à fonction religieuse prédominante (…). La coexistence probable d’habitats sur la Bresle, au pied de “Bois-l’Abbé” et sur le plateau au voisinage immédiat du sanctuaire pourrait accréditer l’existence d’une agglomération polynucléaire prospérant autour de deux pôles, l’un en vallée à vocation plus économique, l’autre sur le plateau à vocation plus cultuelle. »

Étienne Mantel 2002-2015…

Des sondages menés en 2004-2005 derrière la ferme du Vert-Ponthieu avaient montré l’existence de constructions monumentales qui prolongent le sanctuaire dans ce secteur. Il paraissait alors évident que les fouilles de M. Mangard n’avaient mis au jour qu’une partie d’un ensemble plus vaste. Comprendre l’organisation et l’évolution du lieu de culte nécessitait d’entreprendre la fouille extensive de ces nouveaux monuments.

Ce travail a été mené essentiellement de 2006 à 2010, dans le cadre de fouilles programmées conduite par Étienne Mantel (direction régionale des Affaires culturelles, service régional de l'archéologie). Un complexe monumental très étendu a alors été dégagé, qui dépasse dans son état final le cadre d’un simple sanctuaire. Son organisation ne rencontre pas d’équivalent direct dans l’ensemble du monde romain, et son interprétation fait débat, entre un ensemble strictement cultuel et un centre public mêlant des fonctions religieuses, politiques et économiques.

Parallèlement, la question du contexte dans lequel s’insère cet ensemble de monuments, ainsi que le théâtre et les thermes, s’est rapidement imposée comme un axe de recherches supplémentaire. Les hypothèses avancées auparavant privilégiaient la fonction religieuse de Bois-l'Abbé, où était envisagée au mieux l’existence d’un petit noyau aggloméré vivant dans la dépendance du sanctuaire. L’étendue du site et son organisation n’avaient jamais fait l’objet de recherches et, en l’absence de données concrètes, toutes les hypothèses étaient permises.

Pour mettre un terme à ces spéculations, dès l’hiver 2006-2007 ont été mises en œuvre des campagnes de prospections pédestres sous le couvert forestier, avec un report cartographique de la zone d’extension des vestiges archéologiques en surface, et le pointage des principales concentrations. Ce travail se poursuit année après année, et permet aujourd’hui d’estimer l’assiette du site antique à environ 60 ha, une superficie considérable qui classe Briga au rang des petites villes de la Gaule romaine. Depuis 2012, cette démarche est doublée par un levé topographique des micro-reliefs, particulièrement bien conservés en forêt, qui met en évidence des voiries, des points d’eau et des zones présumées bâties.

Ces approches qui reposent sur des données de surface ont toutefois été mises en doute, en l’absence de données archéologiques concrètes. Il importait donc d’en confirmer la validité. À cette fin, une vaste zone autour du complexe monumental a été choisie en 2010 comme zone test pour la réalisation de prospections géophysiques. Cette méthode donne souvent des résultats spectaculaires sur ce type de sites, montrant l’organisation des rues et des maisons. Malheureusement ici, la nature argileuse humide du terrain et de l’omniprésence d’un même matériau, le silex (utilisé pour les murs, les sols, les rues, trottoirs et cours, et présent également dans le substrat naturel) ont généré un brouillage qui a conduit à un échec.

Vérifier l’hypothèse de l’existence d’une agglomération nécessitait donc une autre approche, plus classique : celle de la fouille en aire ouverte, sur de larges superficies. C’est là l’objectif principal assigné à une nouvelle série de campagnes programmées (2012-2015), à la suite de sondages exploratoires menés en 2011 et qui d’emblée avaient révélé les fondations de bâtiments modestes, clairement distincts des monuments publics, et des traces de voiries.

Le quartier dégagé en quatre ans sur plus d’un hectare permet de confirmer une organisation de type urbain (rues délimitant des îlots), du moins à partir de la fin du Ier siècle, et confirme les intuitions des premiers archéologues attachés au site, Louis Estancelin et l’abbé Cochet.

Les acquis de ces dernières années ont considérablement fait progresser les connaissances sur le site antique de Bois-l'Abbé. Il est désormais incontestable qu’il s’agit d’une petite ville, organisée à partir de la fin du Ier siècle en îlots par un quadrillage de rues plus ou moins régulier, et qui couvre environ 60 hectares. La population fixe, à son apogée, peut être estimée à quelques milliers de personnes. La ville a progressivement été dotée d’une importante parure monumentale, temples, basilique, place publique fermée, théâtre, thermes.

Au début du IIIe siècle, le sanctuaire situé à son point culminant, à l’extrémité occidentale, paraît avoir été transformé en forum, ce qui suggère l’envie pour les notables locaux de solliciter l’accès à l’autonomie politique auprès des autorités romaines. Briga, centre administratif d’un district nommé pagus catuslou(…), relevait en effet de l’une des cités voisines, celle des Ambiens (autour d’Amiens) ou plus probablement celle des Bellovaques (autour de Beauvais).

Débats actuels et nouvelles problématiques de fouilles

Ces acquis ne doivent toutefois pas masquer d’importants sujets qui restent à explorer ou à approfondir.

Le premier concerne le centre public, dont l’exploration est largement avancée, mais sur lequel doit désormais être menée une étude architecturale, en vue de reconstituer les élévations des temples successifs et du complexe monumental du IIIe siècle. Les préliminaires à ce travail sont en cours, avec des travaux universitaires menés sur les éléments lapidaires qui subsistent (plusieurs centaines de blocs sculptés) et sur les restes de peintures murales. Les restitutions des monuments et de leur décor permettront, à terme, de comprendre comment les monuments de Briga s’insèrent dans les courants stylistiques de l’architecture provinciale romaine.

Un second point incontournable porte sur les origines du site, avant le développement de la ville dans les dernières décennies du Ier siècle de notre ère. Dans l’état actuel des connaissances, c’est le sanctuaire qui semble le point d’occupation le plus ancien, et tirer son existence d’un lieu de culte gaulois antérieur, qui remonte au IIIe siècle av. J.-C. Mais l’extension des zones explorées montre une zone de découverte de mobilier ancien qui déborde largement les abords du seul sanctuaire, et qui suggère une présence humaine, qui reste à caractériser, depuis la fin de l’âge du Bronze (IXe ou VIIIe siècle).

Après la conquête romaine, une large enceinte défensive enserre un espace de 4 ha avec le sanctuaire et des zones d’habitat, pour le peu que l’on en connaît actuellement. Une présence très marquée de pièces d’équipement militaire romain et un atelier monétaire implanté sur place, suggèrent également l’existence d’un secteur administratif, qui reste à localiser. Ce « village fortifié » gallo-romain précoce interroge sur les origines des agglomérations secondaires de la Gaule romaine, et constitue un thème important des recherches futures.

Enfin, il importe de poursuivre les prospections et relevés micro-topographiques aux abords de l’agglomération, pour localiser et visualiser les voies d’accès à la ville antique, les zones d’extraction de matériaux et bien évidemment les nécropoles, qui sont pour l’heure totalement méconnues.

Les vestiges

Les édifices sacrés : le sanctuaire

Le sanctuaire du « Bois-l’Abbé » tire son origine d’un lieu de culte occupé par les Belges bien avant la conquête de la Gaule par César. Les sondages et fouilles menés depuis 2002 ont mis en évidence, dans la zone des « terres noires » qui constituait le sanctuaire initial, des séries d’objets divers d’époque gauloise, dont les plus anciens remontent au début du IIIe siècle av. J.-C. au moins. Il s’agit d’armes (épées, lances), d’éléments de ceintures, de bijoux (fibules, bracelets, perles de collier en verre et en ambre), des premières séries monétaires celtiques. Quelques ossements humains, dont l’un porte des traces de coups destinés à un démembrement après la mort, doivent sans doute également être attribués à ce sanctuaire gaulois. Ce caractère assez hétéroclite des dépôts ne permet guère de se prononcer sur la nature d’un culte qui offre des aspects guerriers, mais également économiques et plus personnels. La documentation d’époque romaine montre que le dieu principal était Mercurio brigensi, le « Mercure de Briga », sans doute un dieu gaulois du commerce assimilé plus tard au Mercure romain.

Dans les décennies qui suivent la conquête romaine, une première phase d’aménagements en bois a été observée de manière très partielle, en raison notamment de destructions causées par les constructions plus récentes. Le principal changement semble résider dans la fermeture de la zone de dépôts par une série de trous de poteaux, qui délimitent une palissade. À l’intérieur, les rites se poursuivent sans changement avec des offrandes d’armement, de bijoux ou d’objets de toilette, de monnaies. En avant du sanctuaire, vers l’est, de petits bâtiments rectangulaires semblent avoir été construits au tournant de l’ère, et servaient probablement de portiques pour l’exposition des offrandes.

Un premier sanctuaire en dur est édifié peu après, dans la première moitié du Ier siècle. Il est délimité par un mur d’enceinte ouvert à l’est, et comprend en son sein, au fond de la cour ainsi délimitée, un premier temple qui se présentait probablement sous la forme d’un grand fanum, avec une tour centrale carrée (le « Petit Temple »), entourée d’une galerie. Plus tard, le mur de péribole est abattu et remplacé par un quadriportique (le « portique 1 » de M. Mangard). Ces aménagements maçonnés n’interrompent pas la pratique des dépôts qui se poursuit de manière intensive jusque dans le troisième quart du Ier siècle.

Dans le dernier tiers du Ier siècle, le fanum initial est démonté, et remplacé par un temple sur podium de type gréco-romain, formé d’une cella qui accueillait la statue de culte, et d’un vestibule. Plus allongé que le fanum initial, ce nouveau temple aurait été trop à l’étroit dans l’aire sacrée initiale. L’une des faces du quadriportiques, sur l’arrière, fut donc déplacée et reculée de (c’est le « portique 2 » de M. Mangard). À cette occasion, deux temples supplémentaires de type fanum sont accolés dans les angles nord-ouest et sud-ouest du portique, avec un culte pratiqué à l’extérieur de l’aire sacrée principale. En témoigne une fondation d’autel découverte cette année devant le fanum 3. Les dépôts, notamment de monnaies, semblent alors se déplacer autour de ce nouveau fanum.

Au cours du IIe siècle, d’autres temples de type fanum sont édifiés autour du sanctuaire principal. Le temple central pourrait également avoir été reconstruit durant cette période.

Enfin, au début du IIIe siècle intervient un grand remaniement qui voit un nouvel agrandissement du Temple (le « Grand Temple ») et l’extension du quadriportique (le « portique 3 » de M. Mangard). Ce dernier intègre désormais le temple central et cinq des temples périphériques dans un même ensemble architectural, constituant un grand sanctuaire voué aux différents cultes du panthéon local, parmi lequel domine Mercure, mais où sont attestés Mars ou Minerve, Epona, Vénus, peut-être également Dionysos et Victoria, tous deux liés au culte impérial.

Le fanum en eau

Le fanum 1 forme l’angle sud-est du sanctuaire. Ses dimensions sont légèrement plus grandes que celles des autres fana (13 m de côté au lieu de 10), mais ce n’est pas sa particularité la plus frappante. Lors de sa fouille, on s’est aperçu que ses sols étaient formés de mortier de tuileau, un béton de couleur rose composé de chaux et de fragments de briques ou de tuiles cuites. Ce mortier a pour spécificité de garantir une étanchéité parfaite du sol et était utilisé pour les salles d’eau des thermes. La présence de ce type de mortier dans le fanum 1, renforcé par un boudin épais pour étancher les murs, est assez extraordinaire. Ce fanum pouvait donc, en permanence ou occasionnellement, contenir de l’eau.

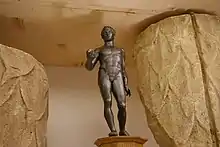

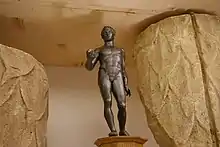

Le Mercure d'argent

Découvert dans le fanum 4 en 2007, la statuette de Mercure est la dernière trouvaille exceptionnelle de Briga à ce jour. Faite en tôle d’argent, sauf les pieds et les mains qui sont en métal massif et les attributs qui sont en tôle d’argent dorée, elle est composée de la statuette de Mercure même qui mesure 28,8 cm et de son socle de 7,5 cm, sur lequel on retrouve le nom de Briga, écrit négligemment par l’artiste pour se rappeler le destinataire de la commande. On sait que Mercure était la divinité préférée en Gaule et il est encore moins étonnant d’en trouver une statuette dans un sanctuaire qui lui est dédié. Les statuettes de Mercure nu sont très courantes en Gaule, mais celles en métal précieux beaucoup moins. On en trouve une autre dans la région mais plus grossière, contrairement à celle de Briga qui rappelle le canon de Polyclète. Mis à part le style du Mercure de Briga, quelques éléments nous interpellent : les attributs et le sexe du dieu ont disparu. Les ailes du pétase et le caducée que la divinité tenait dans sa main gauche sont absents et la main tenant la bourse a été retrouvée détachée de la statuette. En fait, ces attributs étaient enfouis à proximité de la statuette et avaient été retirés d’elle volontairement avant que le tout soit enterré, vraisemblablement pour désacraliser la statuette. Une hypothèse pertinente propose qu’on a voulu remplacer cette statuette du Mercure par une autre, soit de la même divinité, soit d’une nouvelle lors d’un changement de culte, et qu’on a cassé les attributs de Mercure pour éviter qu’il ne se venge avant de l’enterrer soigneusement dans l’aire sacrée.

Le forum

Dans les premières décennies du IIIe siècle, le centre monumental de Briga fait l’objet d’une restructuration complète, qui conduit au démontage intégral ou presque des constructions de la période précédente. Un petit temple très fruste est alors construit en marge du chantier pour accueillir une ou plusieurs statues de culte durant la période de travaux.

Le nouveau programme édilitaire dépasse le cadre du simple sanctuaire des phases antérieures. Il comprend désormais trois ensembles juxtaposés.

- Le lieu de culte affiche désormais une vocation officiellement polythéiste, et regroupe dans un même ensemble architectural d’abord cinq puis six temples voués à autant de divinités du panthéon romain et/ou celto-romain. Le temple principal, au centre, est édifié sur un haut podium et présente un plan mixte, mêlant une base gréco-romaine, avec une cella pour la statue et un vestibule, et une galerie périphérique qui renvoie à la tradition des temples celtiques. L’élévation est formée de pierres calcaires de la vallée de l’Oise, en gros appareil, avec des colonnes corinthiennes et un fronton sculpté dont nous est parvenu un fragment où se reconnaît un Amour ailé.

En avant du temple, au pied de l’escalier d’accès au podium (dont rien ne subsiste aujourd’hui), ont été dégagées les fondations d’un grand autel où avaient lieu les sacrifices. L’aire sacrée où se tenaient ces cérémonies est fermée par deux grands murs en L.

Les autres temples présentent un plan centré à deux carrés emboîtés (fanum) ; ils sont implantés aux angles d’un quadriportique qui enserre le temple principal, et sont clairement à un niveau inférieur, ce qui se traduit de diverses manières : dimensions moindres, usage du petit appareil, du style toscan pour les colonnes, podium nettement plus bas.

- Une grande basilique à trois nefs (69 m par 17 environ) est édifiée dans l’axe du grand temple, et intègre partiellement le sanctuaire : un cinquième de sa longueur est inséré dans le quadriportique qui relie les temples. Elle s’en extrait cependant pour l’essentiel de sa longueur. Trois accès ont été identifiés : elle s’ouvrait au sud sur une place par un porche probablement précédé d’un escalier, et des portes donnaient accès à chacune de ses extrémités, à l’ouest directement sur l’aire sacrée qui enserre l’autel du Grand Temple, à l’est sur un grand bâtiment carré annexé à la basilique (le « Bâtiment Est »). La fonction de cette construction reste conjecturale, mais ses dimensions et son implantation accolée à la basilique pourrait renvoyer à une salle de réunion pour une assemblée locale.

- Ces différents monuments publics sont insérés dans un vaste espace enclos par un mur, et qui forme au sud sur une vaste esplanade apparemment dépourvue de constructions à cette période. Il s’agit manifestement d’une place à caractère public en avant du centre monumental. Des sondages sur trois côtés ont montré l’existence d’une rue qui ceinturait cette place, et qui était bordée par endroits de petites boutiques ou d’échoppes appuyées contre le mur d’enceinte.

Ces différents éléments – grand sanctuaire, basilique, salle de conseil, place publique – constituent les différentes unités architecturales dont le groupement au sein d’une agglomération forme un forum. Un tel centre public au sein d’une agglomération secondaire pose problème, car Briga était assujettie politiquement à un chef-lieu de cité (Amiens ou Beauvais) et à ce titre n’est pas supposée disposer d’une autonomie justifiant l’existence d’un forum.

Le théâtre

Le théâtre a été implanté sur la pente qui fait face à l’est, en contrebas du centre monumental, profitant du relief pour limiter les terrassements nécessaires à l’implantation des gradins (la cauea), selon un principe assez fréquent.

Il a fait l’objet de sondage de reconnaissance en 1821 puis en 1872, qui ont permis de l’identifier comme tel, et du dégagement d’un court segment du mur de couronne extérieure dans les années 1950. Michel Mangard lui a ensuite consacré plusieurs campagnes d’une fouille fortement mécanisée dans les années 1960, et Laurent Cholet (SMAVE) y a pratiqué un sondage transversal sur une partie de la cauea au milieu des années 1990.

Ces différentes interventions permettent aujourd’hui de disposer d’un plan de l’édifice dans sa phase finale, et de données préliminaires à une restitution architecturale. Le diamètre, au niveau du mur de scène, atteint 90 mètres d’après les mesures prises en 1971, et le rayon, du mur de scène au mur de couronne, environ 60 m. Il s’agit d’un édifice de dimensions moyennes, dont la capacité d’accueil a été estimée autour de 4 000 personnes. Il était destiné à des représentations scéniques, et/ou à des cérémonies qui peuvent avoir relevé du culte impérial, ce que pourraient appuyer de fortes libertés prises avec le schéma classique du théâtre gréco-romain, notamment au niveau des aménagements de part et d’autre de la scène. Ces derniers se limitent ici à un mur de scène, avec deux accès sur l’arrière, de part et d’autre d’un proscenium formé d’une abside rectangulaire, devant laquelle s’élevait une colonnade. Les cinq colonnes de ce front de scène étaient richement ornées de feuilles imbriquées et de personnages sculptés en bas-relief (notamment une danseuse de la suite de Dionysos). Elles reposaient sur des plots quadrangulaires, et supportaient une poutre sur laquelle était fixée la plaque dédicatoire de 11 m de long.

Un certain nombre de questions restent cependant en suspens, notamment en ce qui concerne l’existence de deux édifices successifs superposés.

M. Mangard signale en effet aux abords du mur de couronne, côté ouest, des restes de murs en petit appareil de rognons de silex qui supportait un mur en torchis, dont les restes brûlés gisaient au pied du soubassement. Ces vestiges interprétés initialement comme appartenant à une « construction » non déterminée antérieure au théâtre, ont depuis été présumés appartenir aux restes d’un premier état de mur de théâtre, dont l’existence serait également perceptible dans les remblais de la cauea. Le mode architectural très modeste de ce premier édifice, en terre et bois, paraît toutefois difficilement compatible avec le soutènement des terres de remblai de la cauea. La question reste posée : doit-on envisager un premier édifice de spectacle d’allure fruste, avec des gradins sur échafaudage en bois ? ou ces restes peuvent-ils correspondre à un quartier d’habitat antérieur au théâtre ?

La chronologie de l’édifice ou des édifices successifs devra également être précisée, les propositions divergentes de M. Mangard et de L. Cholet ne reposant que sur des données limitées. L’état final paraît dater du début du IIIe siècle, mais pourrait correspondre à des remaniements et reprises d’un monument construit dès le milieu du IIe siècle ; le premier état supposé est quant à lui attribué tantôt à la fin du Ier, tantôt à la première moitié du IIe siècle.

Un trésor de 1 606 monnaies a été découvert en 1996 sous une dalle de l’accès sud du proscenium. Enfoui vers 280, il pourrait marquer la date ultime d’utilisation du monument.

Les édifices thermaux

Deux édifices thermaux ont été reconnus à Briga. Le premier se trouve en forêt, toujours plus bas dans la vallée et a été seulement sondé, il a pris le nom de « grands thermes ». L’autre, beaucoup plus petit, avait déjà été exploré par l'abbé Cochet et a subi une autre fouille non exhaustive sous Laurent Cholet. Il présente un plan à itinéraire rétrograde avec un vestibule, un frigidarium, deux salles intermédiaires et un caldarium. La dénomination de "petits thermes" se met entre guillemets car il est possible que cet édifice soit en fait une villa datée des Ier au IIIe siècles avec des thermes privés, hypothèse premièrement émise par l’abbé Cochet. Ces « petits thermes » auraient été détruits par un incendie au IIIe siècle.

Le Quartier Nord

Le quartier d’habitat dégagé au nord du centre public antique s’organise en îlots délimités par un réseau de rues plus ou moins orientées sur les points cardinaux, avec des aménagements en fonction des contraintes du relief.

Les îlots paraissent donc assez irréguliers, rectangulaires ou trapézoïdaux. En leur sein, les premières maisons ont été construites dès le troisième quart du Ier siècle, et paraissent dans un premier temps avoir adopté des plans très simples, cases à pièces uniques ou bâtiments rectangulaires à deux pièces accolées.

Durant les deux siècles suivants, deux tendances ont été observées de manière assez générale, au fur et à mesure des reconstructions successives. La première concerne l’agencement des bâtiments au sein des îlots, qui tend à se régulariser le long des rues, avec en général en phase finale des alignements assez réguliers précédés parfois d’un trottoir. La deuxième tendance montre un agrandissement des superficies au sol et une complexité croissante de l’organisation interne des maisons, avec des espaces de circulation (galeries, couloirs) et des pièces qui se distinguent par leur localisation (pavillons d’angle) ou par leurs dimensions plus importante et la présence d’un foyer (pièces de vie ?). La forme privilégiée consiste en un corps principal rectangulaire qui présente une série de pièces en enfilade (« longère »), et probablement surmonté d’un étage ; les aménagements de façade (galeries ou portiques, pièces en débord) agrémentent et individualisent chaque maison par rapport à ses voisines.

Dans l’état final du quartier au IIIe siècle, certains îlots présentent des bâtiments de très grand module (150 à 300 m2 au sol, outre un étage probable sur le corps de bâtiment central), tandis que d’autres semblent voués à des habitats de taille plus modeste.

Cette hiérarchie apparente pourrait témoigner de différences sociales, mais elle doit toutefois être nuancée par l’absence, au sein des constructions les plus imposantes, de la moindre trace des éléments de confort ou de décor « à la romaine » : aucune maison n’est équipée d’un système de chauffage ou d’un balnéaire privé, aucune ne présente des peintures murales ou un aménagement de sol plus ostentatoires qu’un simple cailloutis ou qu’un radier de silex. De même, l’ensemble des bâtiments actuellement fouillés présente un même mode de construction, très sobre, en terre et bois, qui repose sur de petits soubassements en rognons de silex assemblés à sec. Les aménagements internes sont rares, une cave dans deux cas, des latrines parfois, plus fréquemment un foyer dans la pièce principale. La plupart de ces maisons en torchis semble toutefois avoir été couverte en tuiles plutôt qu’en chaume.

Quelques traces d’activités artisanales ont été repérées de manière indirecte dans ce quartier, par la découverte d’outils ou de déchets de fabrication, mais aucun atelier « en place » n’a été fouillé.

Le lapidaire

À Briga, l'étude du lapidaire porte sur le complexe monumental. Un travail d’association entre les blocs et les bâtiments identifiés permet ensuite de proposer une restitution de l’élévation des différents édifices. De nombreuses séries architecturales, qui appartiennent notamment à des colonnades (base, fût et chapiteau) et des entablements (architrave, frise et corniche), ont été élaborées à partir d’environ 400 blocs découverts à Briga. Ce nombre relativement important témoigne de la diversité architecturale et de l’activité de construction dans ces grands ensembles bâtis.

La succession de travaux entraîne des besoins croissants en matières premières. Cette demande est en partie alimentée par les démontages effectués par les constructeurs, dans le but de réutiliser une partie des blocs des phases précédentes lors des nouvelles constructions. Leur fragmentation et les nombreuses traces de retaille observées en témoignent. Bien que la décoration sculptée soit presque exclusivement réalisée en calcaire, les approvisionnements en pierre de taille vont progressivement varier au cours des siècles. Le calcaire de provenance locale utilisé à l’origine est ensuite remplacé par un calcaire importé du Bassin parisien.

En matière d’architecture, le caractère singulier de Briga n’est plus à démontrer. Il réside dans la bonne documentation archéologique, tant au niveau des vestiges conservés en place que par le nombre de blocs retrouvés, ce qui fait presque figure d’exception dans le nord de la France. À terme, cette étude a pour but de donner une réelle vision de la panoplie monumentale de cette agglomération de Gaule Belgique.

La décoration architecturale des édifices et l’ornementation des espaces intérieurs formaient un ensemble cohérent. Celui-ci, en plus du rôle ornemental, participait à la diffusion de messages et de symboles.

Les peintures murales

Les peintures murales sont constituées de plusieurs couches d’enduits de chaux qui uniformisent le mur. La dernière est recouverte de pigments servant d’éléments décoratifs et formant des motifs géométriques qui composent une trame de fond permettant de répartir par symétrie des animaux ou des personnages

Selon le lieu où ils ont été peints, ces motifs combinés véhiculaient très probablement des messages précis pour les fidèles.

Les peintures du portique 3

Le portique 3, délimitant le sanctuaire dans son dernier état, est orné de peintures datées (par la céramique) du début du IIIe siècle de notre ère. Elles sont constituées de grands panneaux rouges entrecoupés d’inter-panneaux noirs de plus petite taille. L’organisation générale permet d’estimer une hauteur de mur décoré d’environ 3,20 m. Enfin, plusieurs fragments présentent des angles peints qui trahissent l’existence d’ouvertures de plusieurs types (portes, niches ou fenêtres).

Des motifs associés à Dionysos sont fréquemment retrouvés dans l’iconographie de ce portique. Ce dieu renvoie également à une imagerie liée à la victoire et à la puissance civilisatrice qui, dans le cadre religieux, peut se rattacher au culte de l’Empereur.

Dans l’état actuel de la recherche, certains motifs et l’organisation du décor trouvent des similitudes dans une zone géographique circonscrite au nord-ouest de la Gaule. Ces éléments peuvent être aussi le marqueur d’un atelier de peintres ou celui d’un style régional.

La céramique

Chaque année, ce sont des dizaines de milliers de fragments qui sont mis au jour sur l’antique agglomération de Briga. Une fois lavés, ces tessons sont inventoriés et si possible recollés et restaurés ; les éléments notoires sont dessinés.

Plusieurs études sont en cours sur la céramique antique de Briga. L'implication bénévole dans le cadre de la fouille programmée a notamment permis de faire avancer des travaux sur le mobilier céramique. Ceux-ci concernent le sanctuaire, l'habitat précoce de l'agglomération, ainsi qu’une grande fosse dépotoir fouillée en 2011 en contrebas du centre monumental. Parallèlement, une étude a pour sujet la céramique d'un l'îlot d'habitation du Quartier Nord de Briga.

La céramique du sanctuaire

Un travail sur la céramique du sanctuaire a été achevé en 2015. Celui-ci avait pour objectifs de déterminer des jalons chronologiques pouvant contribuer à affiner le phasage du centre cultuel et de présenter un aperçu de la vaisselle en circulation à Briga.

Les éléments les plus anciens découverts sur le sanctuaire remontent, pour l’essentiel, à la fin de la période gauloise ; ils sont plus particulièrement attribuables à La Tène finale (fin des IIe et Ier siècles av. J.-C.). Un petit pourcentage, datable de la fin de l’âge du Bronze (IXe/VIIIe siècle av. J.-C.) témoigne d’une occupation plus ancienne du site ; la fragmentation est telle qu’il est actuellement difficile de statuer sur leur nature.

La fréquentation du centre cultuel perdure, sans discontinuer, pendant les trois premiers siècles de notre ère. Dans son ensemble, le mobilier s’apparente aux rejets des contextes d’habitats. Seuls quelques fragments de cruches (lagènes) et de bassines (patères) se rattachent directement au matériel liturgique. Quelques offrandes alimentaires associées à des petits gobelets ont été découvertes sur le sanctuaire et témoignent de pratiques cultuelles d’ordre probablement privé.

Les éléments, les plus tardifs, découverts sur le sanctuaire sont attribuables à la période médiévale. Ils correspondent à la phase de récupération des matériaux de construction qui débute dès la fin du IIIe siècle.

La céramique du Quartier Nord d'habitat

La détermination de l'origine des récipients de ce quartier va notamment permettre de donner un premier aperçu de l'approvisionnement céramique de Briga entre le dernier quart du Ier siècle et le dernier quart du IIIe siècle de notre ère.

Les provenances principales de l'îlot V sont majoritairement bellovaques (Pays de Bray, régions de Beauvais et Noyon). Une production locale est de mieux en mieux mise en évidence. Elle a été repérée à travers des ratés de cuisson : poteries déformées et de fait peu commercialisées. Le mobilier, aux origines très variées, témoigne de la diversité des liens commerciaux, à la fois à l'échelle régionale (Pays de Caux, Oise, Artois…), de la Gaule (sigillée et vaisselle fine du sud, du centre et de l'est) et du reste de l'empire (amphores à huile de la province de Bétique en Hispanie et récipients de Britannia).

Le verre

Le verre est un matériau qui connaît, déjà à l’époque antique, de multiples usages. On le retrouve employé en vaisselle et contenants de toutes sortes, mais aussi en architecture avec les vitres et les tesselles de mosaïque, et dans le domaine de la parure : miroirs, bijoux (perles, bracelets, fausses pierres précieuses).

À Briga, point de mosaïque ni de miroirs, mais une quantité de petits morceaux de vaisselle et de vitres qui s’accroît d’année en année. Il faut cependant garder à l’esprit que le verre est un matériau recyclable. En 2014, environ 600 tessons de verre ont été retrouvés pour 70 000 à 80 000 tessons de céramique. Ce rapport n’est très probablement pas représentatif de la réalité à l’époque gallo-romaine.

L’étude du verre, en cours, a porté pour le moment sur l’habitat. Elle permet d’établir, dans le Quartier Nord, une dominance de la vaisselle de table estimée à 73 % : gobelets, bols, coupes, cruches et bouteilles, pour 27 % pour les formes de vases attribuables au stockage : flacons, fioles, bouteilles et cruches prismatiques, barillets, pots.

Les quelques fragments de vitrage trouvés sur l’habitat ne permettent pas de dire que les maisons bénéficiaient d’un tel confort. En revanche, 840 morceaux de verre à vitre proviennent des « Petits Thermes ». Ce type d’édifice est généralement vitré dans le monde romain. Briga ne fait ainsi pas exception.

L'archéozoologie

Au Bois-l’Abbé, les études archéozoologiques permettent d'identifier les pratiques religieuses, puisque de nombreux dépôts ont été découverts devant les accès de certains temples. Ils témoignent de sacrifices de moutons et, plus rarement, de bovins, aux IIe et IIIe siècles de notre ère.

En dehors de ces occasions particulières, dans l’habitat, sont surtout consommés des porcs (jambons, palettes et jambonneaux) et des volailles (poulets, oies, canards et pigeons). On note également la récurrence de la chèvre dans la ville de Briga. La présence marquée de cet animal, habituellement plus fréquent dans le sud que dans le nord de la Gaule, pourrait s’expliquer par la nature particulière du terrain argileux aux pentes abruptes, où poussent des mauvaises herbes siliceuses comme la prêle d’hiver.

L’ichtyologie et la malacologie s’inscrivent également dans ce domaine de recherche. Briga livre d’ailleurs chaque année des quantités élevées d’huîtres, mais également quelques autres espèces de bivalves marins, telles que la coque et la moule, et de nombreux restes de poissons. Certains, comme l’esturgeon et le chinchard, sont ferrés dans la Bresle. D’autres sont pêchés le long de la côte (carrelet, turbot), ou capturés dans des filets en pleine mer, telle la morue.

Principales découvertes de la campagne 2015

L’un des axes de la campagne 2015 porte sur la fouille d’un pan de 20 m de long du quadriportique qui délimite le sanctuaire dans son état final du IIIe siècle, effondré en place, et qui avait jusqu’alors été gardé en réserve archéologique. En vue de la reconstitution des élévations et des décors du centre monumental, une fouille fine a été menée durant l’été sur ces effondrements. Il s'agissait de prélever des pans de peintures murales qui vont permettre de compléter la restitution du décor du mur du fond du portique, de localiser d’éventuelles ouvertures, de recueillir des blocs architecturaux de la colonnade ouvrant sur la cour. La bonne fortune a voulu que soit mis au jour, parmi environ 5 m2 d’enduits peints, un large pan à décor figuré assez spectaculaire, qui présente un fragment de la partie supérieure du mur du portique. Un panneau rouge encadré d’un filet vert est surmonté d’un entablement qui repose sur une colonne jaune, et sert de support à des animaux bondissants (panthère ou griffon ?). Un inter-panneau noir le sépare du panneau rouge suivant ; dans l’intervalle, un candélabre est surmonté d’un personnage féminin en pied, traité de manière schématique, qui tient dans ses mains une crosse et un élément non déterminé actuellement.

Un autre apport majeur des fouilles été la mise en évidence d’une vaste zone comprise entre les monuments publics et le théâtre, qui semble essentiellement vouée à des pratiques cultuelles assez particulières, pour lesquelles on ne connaît guère d’équivalent. Deux grandes fosses avec des dépôts curieux avaient déjà été repérées les années précédentes : elles contenaient des centaines de récipients qui y avaient été jetés ou déposés, pour la plupart en lien avec le service à boire (gobelets, quelques cruches), en association avec plusieurs dizaines de monnaies et des ossements de chevaux. Trois nouvelles fosses similaires, de grande taille, ont été identifiées en 2015 sur cet espace, ainsi que de petits dépôts plus ponctuels en fosse, avec en particulier des ossements de mouton. En façade sur la rue principale, cette aire d’offrandes (ou d’enfouissement d’offrandes) est masquée par un alignement de petits bâtiments rectangulaires très étroits. L’hypothèse de travail actuellement retenue les assimile à des portiques, où les objets auraient par exemple été exposés avant d’être enfouis dans les fosses.

L’usage de ces fosses semble s’être poursuivi sans interruption depuis la fin du Ier siècle jusqu’à leur comblement intégral dans le courant du IIIe siècle.

Notes et références

Notes

Références

- Notice no PA00100656, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- William Devos et Rik Geivers, Atlas historique, éditions scolaire erasme, 1984, p. 27, carte Belgique et Germanie romaine.

- Ronald Hubscher (sous la dir. de), Histoire d'Amiens, Toulouse, Éditions Privat, 1986 (ISBN 2-7089-8232-X).

- Didier Bayard, Jean-Luc Massy, Amiens romain, Samarobriva Ambianorum, Amiens, Revue archéologique de Picardie, 1983, p. 133.

- Xavier Delamarre, Dictionnaire de la langue gauloise, éditions errance, 2003, p. 275.

- Ernest Nègre, Toponymie générale de la France (lire en ligne).

- Xavier Delamarre, op. cit., p. 86-87.

- Jean Benoît Désiré Cochet, « Fouilles du Bois-l'Abbé, à Eu », Journal de Rouen : et des départements de la Seine-Inférieure et de l'Eure, Rouen, imp. D. Brière et fils, no 301, , p. 3 col. 1-2 (ISSN 2430-8242, lire en ligne [jpg], consulté le ).

Voir aussi

Bibliographie

- Collectif 2003 : Le Sanctuaire gallo-romain du Bois l'Abbé (200 ans de fouille en forêt d'Eu), Service municipal d'archéologie de la ville d'Eu, 2003 (obsolète)

- Delestrée 1984 : Louis-Pol Delestrée, Les Monnaies gauloises de Bois l'Abbé (Eu, Seine-Maritime), éditions Belles Lettres, 1984

- Folain, Cholet 2001 : Éric Folain, Laurent Cholet, « La Ville sanctuaire oubliée », Archéologia, no 375, 2001, p. 30 (obsolète)

- Mangard 1982 : Michel Mangard, « L'inscription dédicatoire du théâtre du Bois l'Abbé à Eu (Seine-Maritime) », Gallia, volume 40, 1982, p. 35-51 (lire en ligne)

- Mangard 2008 : Michel Mangard, Le sanctuaire gallo-romain du Bois-l'Abbé à Eu (Seine-Maritime), Revue du Nord, Hors-Série, coll. Art et archéologie no 12, avril 2008

- Mantel, Dubois 2017 : Étienne Mantel et Stéphane Dubois, « L’agglomération de Briga (Eu, Bois-l’Abbé, Seine-Maritime) : premières données sur l’occupation durant l’Antiquité tardive », Gallia, 74-1, 2017, p. 181-193 (lire en ligne)

- Mantel, Dubois, Devillers 2006 : DUBOIS S., DEVILLERS S., « Une agglomération antique sort de l'anonymat (Eu, "Bois L'Abbé", Seine-Maritime) : Briga ressuscitée », Revue archéologique de Picardie, 2006, p. 31-50 (lire en ligne)

- Mantel, Dubois, Devillers 2009 : MANTEL É., DUBOIS S., DEVILLERS S., « Eu “ Bois l’Abbé ”. La bourgade antique de Briga (Seine-Maritime) », L'Archéologue no 102, 2009.

- Mantel, Dubois, Parétias, 2020a : MANTEL É., DUBOIS S., PARÉTIAS J., « Briga, une ville romaine révélée en forêt d’Eu », Archéologia, no 592, novembre 2020, Éditions Faton, p. 44-51 (lire en ligne)

- Mantel, Dubois, Parétias, 2020b : MANTEL É., DUBOIS S., PARÉTIAS J., « Briga, une ville de la Gaule Belgique. Comment une remise en question des données anciennes en révèle l’existence et son importance ? », Annales des XXVIIIe Rencontres archéologiques de Saint-Céré (Lot), 27, Association des Amys du Pays de Saint-Céré, 2020, p. 51-64 (lire en ligne)

- Mantel, Dubois, Parétias, 2021 : MANTEL É., DUBOIS S., PARÉTIAS J., « Rouen. Quand la Normandie était romaine : Briga, une ville retrouvée », Archéologia, no 594, janvier 2021, Éditions Faton, p. 5 (lire en ligne)

- Mantel, Dubois, Parétias, Viquesnel-Shlosser, 2020 : MANTEL É., DUBOIS S., PARÉTIAS J., VIQUESNEL-SCHLOSSER V., « Eu, "Bois-l’Abbé" », Bulletin scientifique régional de Normandie 2017, Drac de Normandie, Caen, 2020, p. 215-218 (lire en ligne)

- Mantel, Dubois, Parétias, Viquesnel-Shlosser, Voisin, 2020 : MANTEL É., DUBOIS S., PARÉTIAS J., VIQUESNEL-SCHLOSSER V., VOISIN C., « Eu, "Bois-l’Abbé" », Bulletin scientifique régional de Normandie 2018, Drac de Normandie, Caen, 2020, p. 225-228 (lire en ligne)

- Mantel, Dubois, Parétias, Viquesnel-Shlosser, Voisin, Gavazzi, Richard, 2020 : MANTEL É., DUBOIS S., PARÉTIAS J., VIQUESNEL-SCHLOSSER V., VOISIN C., GAVAZZI, B., RICHARD M., « Étudier l’occupation d’une ville : les enjeux du PCR “Topographie générale et insertion territoriale de l’agglomération antique de Briga” », Archimède. Archéologie et Histoire ancienne [En ligne], 7, juin 2020, p. 216-229.

- Mantel, Parétias, Marlin (dir.) 2020 : Étienne Mantel, Jonas Parétias et Laurence Marlin, Briga : Une ville romaine se révèle, Silvana Editoriale, , 224 p. (ISBN 9788836644308)

- Mantel (dir.) 2010 : Étienne Mantel (dir.), Briga ou l'histoire d'une bourgade antique peu à peu dévoilée en forêt d'Eu, éd. FATRA, Blangy-sur-Bresle, 2010, 76 pages

- Rogeret 1998 : Isabelle Rogeret, « 255-Eu », in : Isabelle Rogeret (dir.), Carte archéologique de la Gaule. 76. Seine-Maritime, éditions de la Maison des sciences de l'homme, Paris, 1998, p. 245-256

Filmographie

- Briga, la ville oubliée, documentaire de 52 minutes, 2020

Un film de David Geoffroy ; produit par Caroline Chassaing ; coproduction : Court-jus Production - France Télévisions / France 3 Normandie, avec le soutien du CNC (Centre national de la cinématographie et de l’image animée) et du Ministère de la Culture / DRAC Normandie / Service régional d’archéologie.

Voir en replay et bande annonce.