Brasage

Le brasage des métaux, aussi appelé brasure est un procédé d'assemblage permanent qui établit une liaison métallique entre les pièces réunies[1]. Contrairement au soudage (soudure), il n'y a pas fusion des bords assemblés. Selon les cas il peut y avoir ou non utilisation d'un métal d'apport (en). Le mécanisme du brasage est la diffusion/migration atomique de part et d'autre de l'interface solide/solide dans le cas d'un brasage sans métal d'apport et de l'interface solide/liquide/solide lorsqu'un métal d'apport est utilisé, processus obtenu par action calorique et/ou mécanique.

Le brasage est très largement utilisé comme technique d'assemblage dans les industries de pointe telles l'aérospatiale, l'aéronautique, l'automobile ainsi que la conception des petites pièces creuses aux profils compliqués et en métal noble (micro-mécanique de précision, prothèses, capteurs, etc.).

Dans les techniques de brasage mettant en œuvre la chaleur, on distingue :

- le brasage tendre qui met en œuvre des températures inférieures à 450 °C ; le terme technique anglais correspondant est soldering (parfois incorrectement traduit par le mot « soudure »);

- le brasage dur ou fort (brazing), incluant le soudobrasage (braze welding), qui met en œuvre des températures supérieures à 450 °C. Par exemple, les brasures eutectiques argent-cuivre, titane-nickel ou encore titane-cuivre-nickel peuvent avoir des températures de fusion comprises entre 600 °C et 900 °C, les brasures de cuivre et de laiton les moins coûteuses ont une température de fusion comprise entre 700 °C et 1 180 °C.

Histoire du brasage

Le petit chien à bélière — une pendeloque en or retrouvée dans les fouilles de Suse (Iran) et datée de 3300 à 3100 av. J.-C. — est le premier témoignage connu d'une technique de brasage[2] - [3].

Le brasage était couramment mis en œuvre à l'âge du fer, bien avant le soudage. Les forgerons effectuaient des assemblages permanents en combinant les effets de la chaleur aux effets mécaniques. Cette technique, encore utilisée de nos jours, consiste à chauffer au blanc-soudant deux morceaux de fer (« d'acier »), de les juxtaposer puis de marteler ce montage jusqu'à ce que les pièces soient réunies de manière permanente. C'est la forme la plus ancienne du brasage et il s'agit bien là de brasage car les bords des pièces n'ont pas atteint leur point de fusion ; cependant, dans la littérature, il est parfois désigné comme un procédé de « soudage à l'état solide ».

Procédé

Le brasage est l'assemblage de deux matériaux :

- soit à l'aide d'un métal d'apport ayant une température de fusion inférieure à celle des métaux à assembler et mouillant, par capillarité, les surfaces à assembler et mettant en œuvre un mécanisme de diffusion atomique ;

- soit par contact des deux surfaces correctement ajustées suivi d'une chauffe du montage ainsi préparé pour permettre la migration des atomes de part et d'autre du plan de contact. Cette opération est appelée brasage diffusion.

Le brasage est l'opération, la brasure est le résultat. Le résultat est généralement un assemblage « hétérogène », cependant dans le cas du brasage diffusion de matériaux de même nuance, l'interface peut ne plus être détectable à l'examen macroscopique.

Le chauffage de la zone à braser peut se faire, selon le mode opératoire employé, avec différents moyens tels que :

- le fer à souder ;

- la lampe à souder ;

- l'air chaud ;

- la flamme (chalumeau), il s'agit alors de soudo-brasage ;

- le four (à air, sous atmosphère contrôlée, sous vide), par exemple dans le cas du brasage diffusion ;

- l'arc électrique ;

- l'induction électromagnétique ;

- le laser.

Les techniques de brasage sont grandement utilisées dans les industries suivantes :

- l'automobile (pièces moteur, fusées, carburateurs, pompes à injection, tôlerie) ;

- l'aéronautique et l'aérospatiale (brasage sous vide d'alliages métalliques exotiques et fortement sollicités) ;

- les instruments de précision (fabrication de pièces d'instruments de mesure, détendeurs, capteurs) ;

- l'électronique (composants sur circuits imprimés mais aussi en fabrication de composant actifs / semi-conducteurs) ;

- la fabrication de diverses prothèses médicales (implants dentaires, articulations, valves) ;

- la tuyauterie (plomberie sanitaire, ligne d'instrumentation) ;

- la dinanderie (objets d'art en cuivre et/ou en laiton) ;

- la facture instrumentale, et en particulier celle des instruments à vent (trompettes, trombone, flûtes, clarinettes, saxophones, etc.) ;

- l'orfèvrerie (objets de culte, luminaires, objets d'art) et la bijouterie (bagues, bracelets, colliers) ; brasage à l'étain et à l'argent.

Le métal d'apport peut être un alliage d'étain, de cuivre, d'argent, d'aluminium, de titane, de nickel ou autres alliages de métaux précieux.

L'emploi de flux solides, pâteux, liquides ou gazeux est souvent préconisé dans les modes opératoires de brasage pour décaper (nettoyer) et conférer la mouillabilité souhaitée aux surfaces à joindre et agir sur la tension superficielle du métal d'apport en fusion.

Aspects physico-chimiques du brasage

Pour que deux matériaux puissent être brasés, il est nécessaire de connaître et d'agir sur trois propriétés physico-chimiques :

- la capillarité ;

- le mouillage ;

- la diffusion.

La capillarité

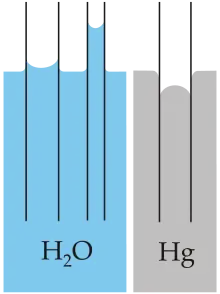

Le dictionnaire définit la capillarité comme un terme de la physique ayant trait à l'ensemble des phénomènes qui se passent dans le contact des liquides avec les solides présentant des espaces très étroits ou capillaires (fig. 1).

La capillarité peut être vue comme une variété de l'adhésion, ou comme une force qui produit les phénomènes capillaires. Ses effets sont observables lorsque les buvards aspirent l’encre ou quand les éponges s’imbibent d’eau et, dans le cas du brasage, lorsqu'un métal fondu remonte entre les deux surfaces à réunir lorsqu'elles sont espacées d'un jeu approprié.

La loi de Jurin donne la hauteur à laquelle un liquide monte dans un tube capillaire.

Cette loi s'exprime par :

où

- h est la hauteur du liquide,

- γ est la tension superficielle du liquide (c'est la force motrice du phénomène de capillarité),

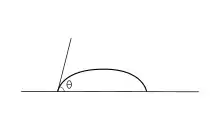

- θ est l'angle de raccordement entre le liquide et la paroi du tube (voir fig. 3),

- ρ est la masse volumique du liquide,

- r est le rayon du tube,

- g est la constante d'accélération de la pesanteur.

Les conditions de validité sont les suivantes : il faut que le diamètre du tube soit petit devant la longueur capillaire, qui vaut d'ordinaire deux millimètres pour de l'eau à la température et pression ambiante. Si le tube est tenu oblique alors la loi de Jurin donne la hauteur verticale et non pas la hauteur mesurée le long du tube.

La capillarité intervient dans la détermination du jeu à laisser entre pièces emboîtées (ou qui se recouvrent) pour permettre au métal d'apport en fusion de monter le plus haut possible dans l'interface ainsi réalisée.

Le mouillage

Le mouillage d'un liquide (métal d'apport en fusion) sur un solide (pièces à réunir) est le degré d'étalement du liquide sur ce solide. Les effets produits sont le contraire de ce que l'on constate lorsqu'on observe une goutte d'eau sur une feuille de chou ou des gouttes d'eau déposées par la rosée (fig .2).

On parle de « mouillage total » lorsque le liquide s'étale totalement et de « mouillage partiel » lorsque le liquide forme une goutte sur le solide.

La loi de Young-Dupré donne l'expression de l'angle de contact statique d'une goutte liquide déposée sur un substrat solide (ménisque), en équilibre avec une phase vapeur (fig. 3) :

où :

, et désignent respectivement la tension superficielle des interfaces solide/vapeur, solide/liquide et liquide/vapeur.

Dans les procédés de brasage avec métaux d'apport (brasage tendre ou fort) le mouillage intervient, en préalable de la diffusion, en deux étapes :

- d'abord en mettant en œuvre des liaisons faibles, du type forces de van der Waals ; c'est l'adsorption physique ou physisorption, puis

- en mettant en œuvre des énergies de liaison importantes. On parle alors d’adsorption chimique ou chimisorption. L’adsorption chimique s’accompagne d’une profonde modification de la répartition des charges électroniques des atomes adsorbés, les forces mises en jeu sont du même type que celles qui agissent lors de la formation des liaisons métalliques et/ou des liaisons chimiques.

On améliore la mouillabilité par l'emploi de flux décapants appropriés aux métaux de base. Une fois l'opération de brasage effectuée, toute trace de flux doit être supprimée afin d'éviter des problèmes ultérieurs de corrosion.

La diffusion

La diffusion désigne la tendance naturelle d'un système à rendre homogènes les concentrations des espèces métalliques ou chimiques en son sein. C'est un phénomène de transport irréversible qui se traduit par la migration d'espèces métalliques ou chimiques dans un milieu. Sous l'effet de l'agitation thermique on observe un déplacement des constituants des zones de forte concentration vers celles de faible concentration. D'un point de vue phénoménologique, et au premier ordre, ce phénomène est régi par une loi de Fick.

Le déplacement des atomes, ions ou molécules dans un milieu, que celui-ci soit solide (cristallin ou amorphe), liquide ou gazeux, est appelé de manière générale « migration ». La diffusion est la migration sous l'effet de l'agitation thermique, à l'exception des autres phénomènes. Elle intervient par exemple dans des procédés d'amélioration des caractéristiques mécaniques (traitements de surface comme la nitruration ou cémentation).

Lorsqu'un atome se déplace parmi des atomes de même nature, on parle d'autodiffusion. Par exemple, on parle d'autodiffusion du fer pour désigner la migration d'un atome de fer dans un cristal de fer.

Lorsque l'on a deux milieux homogènes différents mis en contact, on parle d'interdiffusion. C'est ce qui se produit, en brasage, au travers de la zone de liaison entre le métal d'apport et le métal de base : il y a formation d'un alliage de ces deux métaux.

La diffusion peut être à l'origine de la formation de composés intermétalliques pouvant conduire à la ruine de l'assemblage. C'est le cas lors du brasage d'un acier inoxydable avec un apport en laiton (décohésion intergranulaire), d'un titane avec un apport en argent ou d'un alliage de nickel avec un apport chargé en phosphore ou soufre(formation de composés fragiles).

Dilatation, jeu de brasage

La brasure travaillant bien en cisaillement, il est conseillé d'utiliser des assemblages emboîtés, le jeu de montage est important. Un jeu optimal sera situé entre 0,05 mm et 0,13 mm. Cela constitue un espace adéquat pour que le métal d'apport puisse se répandre par capillarité (jeu qui ne tient pas compte de la dilatation thermique).

En brasant des matériaux dissemblables, il est important de placer le matériau le plus sujet à la dilatation thermique à l'extérieur, une fois l'assemblage à température ambiante, la brasure travaillera en compression. À l'inverse, si le matériau le plus dilatable est à l'intérieur, la brasure travaillera en traction, ce qui affaiblira la tenue mécanique de l'assemblage.

Métallurgie du brasage

Contrairement au soudage, que ce soit en brasage tendre, en brasage fort ou encore en soudo-brasage, les métaux de base n'atteignent pas leur température de fusion. L'aspect métallurgique (voir Théorie du soudage) doit donc être considéré du point de vue des effets de la diffusion et, en cas d'utilisation d'un métal d'apport, des propriétés du métal liquide et de sa solidification en interaction avec les surfaces des métaux de base aussi bien que des conditions environnementales et physiques de réalisation du joint brasé.

Flux de brasage

Dans la mesure où l'opération de brasage doit être réalisée en atmosphère inerte ou réductrice (par exemple dans un four), un flux de brasage est nécessaire pour empêcher la formation d'oxydes sur toute la zone de métal chauffé. Le flux a également pour but de nettoyer toute contamination présente sur les surfaces à braser. Le flux peut être appliqué sous diverses formes par exemple en pâte, en liquide, en poudre voire en mélange poudre de flux et poudre de métal d'apport ou encore injecté dans le gaz combustible dans le cas de soudo-brasage au chalumeau (système gaz-flux). Le flux peut également être intégré en surface de la baguette de métal d'apport (baguette spiralées), ou fourré.

Dans tous les cas le flux s'écoule dans le bain de fusion pendant l'opération de brasage et joue son rôle en mouillant les surfaces à assembler et leurs abords. Les traces de flux excédentaires doivent impérativement être enlevées une fois le brasage terminé car l'excès de flux peut conduire à la corrosion, gêner l'inspection et/ou des opérations de finition de surface.

Les flux de brasage n'ont pas de propriétés polyvalentes et doivent être généralement choisis en fonction de leurs performances sur les métaux de base en particulier. Pour être efficace, le flux doit être chimiquement compatible avec le métal de base et le métal d'apport utilisé.

Avantages par rapport au soudage

Comme mentionné ci-dessus, les températures de fusion des métaux de base ne sont pas (ne doivent pas être) atteintes. Ceux-ci seront moins affectés par la chaleur, la dégradation de leurs propriétés mécaniques sera atténuée de même que leur oxydation. Les contraintes résiduelles et les déformations seront moindres et les procédés de brasage se prêtent bien à la production à grande vitesse et de manière automatique.

Utilisation

Brasage de composants électroniques

En électronique, le métal d'apport était généralement constitué de 60 % d'étain et de 40 % de plomb en masse afin de produire un mélange presque eutectique (point de fusion du mélange inférieur à n'importe lequel des points de fusion des éléments du mélange pris isolément).

Le rapport eutectique de 63/37 (%m) correspond de près à un SnPb mélange intermétallique. Il donne un eutectique aux environs de 179 °C à 183 °C.

La réglementation (ROHS) impose de supprimer le plomb et de trouver d'autres alliages, par conséquent les alliages les plus courants sont composés d'étain (Sn), de cuivre (Cu) et d'argent (Ag) mais ils sont onéreux. Des dérogations existent pour pouvoir continuer à utiliser l'alliage de plomb.

Évolution

Suivant les directives de l'Union européenne WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment) et RoHS (Reduction of Hazardous Substances), le plomb doit être éliminé des systèmes électroniques depuis le , amenant un grand intérêt des industriels pour les brasures sans plomb. Celles-ci contiennent de l'étain, du cuivre, de l'argent, et d'autres métaux dans des quantités variées.

Voir l'article Composant monté en surface pour plus de détails sur les implications de ces changements dans l'industrie électronique.

Brasage utilisé en plomberie

En plomberie, une proportion de plomb supérieure était utilisée, ce qui avait l'avantage de faire prendre la brasure plus lentement, et qui permettait donc de le glisser sur le joint pour assurer l'étanchéité. Avec le remplacement des canalisations de plomb par du cuivre, le plomb dans les brasures fut remplacé par du cuivre, et la proportion d'étain augmenta.

Le métal d'apport utilisé pour le brasage fort est généralement un alliage cuivre/phosphore de cuivre/zinc, ou cuivre/argent. Le point de fusion de ces différents alliages se situe généralement entre 600 °C et 880 °C. Les alliages à forte teneur en argent (6 % minimum) sont recommandés pour la réalisation de brasages à résistance mécanique élevée et sont les seuls autorisés pour les raccordements de conduites de gaz de ville en cuivre et en laiton. Le laiton est utilisé pour le brasage de l'acier.

La brasure est en général mélangée ou utilisée avec du flux, lequel est un agent réducteur conçu pour aider à enlever les impuretés (en particulier les métaux oxydés). Pour l'aspect pratique le métal d'apport est souvent commercialisé sous forme de baguettes ou comme tubes contenant du flux. La plupart des brasures tendres sont suffisamment souples pour être roulées et stockées en rouleau.

Brasage dans la facture instrumentale

En facture d'orgue, ce procédé est utilisé afin de fabriquer les tuyaux. La technique à acquérir n'est pas évidente et est sanctionnée par un CAP spécifique. Les tuyaux sont faits d'un alliage soit riche en étain (> 63,3 %), soit pauvre (< 63,3 %). L'idéal étant que cet alliage ne soit pas trop proche de l'alliage utilisé pour braser. Les fils de soudure sont à 63,3 % d'étain car c'est à ce pourcentage que la température de fusion est au plus bas.

Dans le cas des instruments à vent en métal (famille des cuivres, saxophones, flûtes) ou composés de métal (mécaniques de clarinette, de hautbois), l'assemblage des pièces est réalisé par brasage. Certains composants de pièces n'ayant pas vocation à être démontés (divers composants de clé de saxophone, liaison tubes et bloc pistons sur les cuivres), leur assemblage est réalisé par brasage fort à haute teneur en argent (40 % en général). Les autres assemblages sont réalisés par brasage tendre étain/plomb (ou leur pendant sans plomb) afin de permettre un démontage plus aisé dans le cadre d'une réparation de l'instrument (démontage d'une patte ou d'une clé pour débosseler le tuyau lié, par exemple).

Brasage métal-céramique et céramique-céramique

Il existe deux méthodes pour effectuer un brasage sur une céramique. La méthode traditionnelle consiste à « métalliser » la céramique avant de pouvoir effectuer le brasage avec un alliage ordinaire. Cependant, cette méthode est coûteuse en temps et en argent. La seconde méthode consiste à intégrer un élément actif à la brasure qui réagira avec la céramique pour en faire une liaison permanente. Ces éléments actifs peuvent être du vanadium, niobium ou zirconium mais le plus courant est le titane.

Échangeurs pour l'automobile

Dans l'industrie automobile, les échangeurs thermiques (condenseur pour la climatisation, radiateur pour le refroidissement du moteur, refroidisseurs d'air de suralimentation (RAS ou « intercooler ») pour les véhicules équipés d'un compresseur ou d'un « turbocompresseur »), sont généralement constitués d'aluminium (nuances 3xxx). Le métal d'apport est alors un aluminium allié, enrichi en silicium entre 4 et 8 % (par ex nuances 4343 ou 4045), ce qui abaisse son point de fusion. Il est souvent apporté par colaminage du matériau d'apport sur le métal de base, on parle alors de placage.

L'alumine, dont la température de fusion est bien plus élevée que celle de l'aluminium, doit être éliminée par voie mécanique (grattage) ou chimique (flux actif). En effet, l'alumine n'étant pas mouillable, elle empêche les effets de capillarité et de diffusion de se réaliser et, par voie de conséquence, s'oppose à l'effet de brasage.

Le nombre (plusieurs dizaines de milliers par échangeur), la taille de ces joints (souvent moins d'1 mm de large) et leur longueur cumulée (plusieurs centaines de mètres) font que le brasage est souvent la seule option possible pour ce genre de pièce.

Notes et références

- Informations lexicographiques et étymologiques de « brasage » dans le Trésor de la langue française informatisé, sur le site du Centre national de ressources textuelles et lexicales

- Agnès Benoit, « Pendeloque en forme de chien », sur www.louvre.fr (consulté le )

- Alain-René Duval, Christiane Eluère, Loïc Hurtel et Françoise Tallon, « La Pendeloque au chien de Suse. Étude en laboratoire d'une brasure antique », Revue du Louvre, no 3, , p. 176-179

Articles connexes

Bibliographie

- Welding Handbook - Fundamentals of Welding. Charlotte Weisman, Editor. AWS 2501 Northwest 7th Street. Miami, Florida 33125.

- Manuel de Brasage Tendre - AWS. Diffusé par les Publications de la Soudure Autogène - 90 Rue des Vanesses 93420 Villepinte.

- Manuel de Brasage Fort -. Diffusé par les Publications de la Soudure Autogène - 90 Rue des Vanesses 93420 Villepinte

- Louis Ducros Le brasage, Paris, 1970, J.-B. Baillière et fils, 241 p.

.jpg.webp)