Bataille du Grand-Couronné

La bataille du Grand-Couronné est une victoire française du début de la Première Guerre mondiale qui se déroule en Lorraine en même temps que la bataille de la Marne. Elle oppose, du 4 au , les 1re et 2e armées françaises des généraux Augustin Dubail et Édouard de Castelnau à un groupement composé de la VIe armée bavaroise et de la VIIe armée allemande réunies sous le commandement du prince Rupprecht de Bavière. Cependant, les principaux combats se dérouleront autour de Nancy que défend la 2e armée française attaquée par la VIe armée bavaroise.

| Date | Du au |

|---|---|

| Lieu |

À proximité de Nancy et de Lunéville, (Meurthe-et-Moselle - France) |

| Issue | Victoire stratégique française |

| Édouard de Castelnau, Auguste Dubail | Rupprecht de Bavière |

| Environ 475 000 hommes | Environ 550 000 hommes |

| Coordonnées | 48° 45′ nord, 6° 21′ est | |

|---|---|---|

|

Le contexte de cette bataille

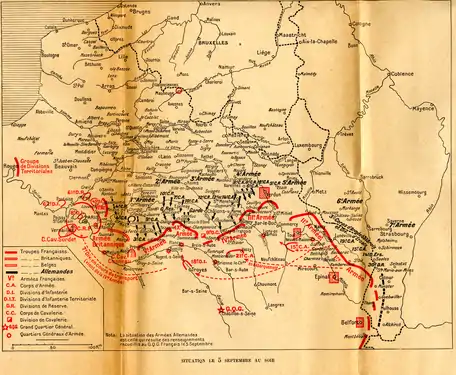

Après la déclaration de guerre à la France par l’empire allemand le , les armées françaises se déploient le long de la frontière avec l’Allemagne. Entre le 20 et le se déroule la bataille des frontières. Disposant d’une large supériorité numérique, les sept armées allemandes prennent le dessus sur les cinq armées françaises et sur le corps expéditionnaire britannique (British Expeditionnary Force). La 1re armée du général Dubail est battue au Donon et à Sarrebourg, celle du général de Castelnau, la 2e armée française, subit une large défaite à Morhange. Ces deux armées qui reculent vers Nancy et dans les Vosges se rétablissent victorieusement le lors de la bataille de la Trouée de Charmes ce qui leur permet de stabiliser la situation en Lorraine pendant que partout ailleurs, les autres armées françaises et l’armée britannique poursuivent leur repli qui les conduira jusqu’à la Marne au cours de la première semaine de septembre.

Du fait de la victoire de la Trouée de Charmes, Joffre, le généralissime français peut prélever des renforts sur les 1re et 2e armées et dissoudre l’armée dite « de Lorraine » afin d’affecter ces unités à la création de deux armées supplémentaires la 6e et la 9e à son aile gauche. Au contraire, le chef d’État-major allemand, le général von Moltke, inquiet de l’échec subi à la Trouée de Charmes, conserve un important dispositif en Lorraine et dans les Vosges[1]. Il est persuadé que les 1re et 2e armées françaises cherchent à se replier vers le sud pour rester alignées avec les autres armées dont il prévoit un profond recul vers le centre de la France. Aussi, le , donne-t-il l’ordre au prince Rupprecht de Bavière de recommencer à attaquer les Français entre Nancy et les Vosges. Rupprecht est furieux de cette décision qu’il juge totalement utopique. C’est également l’opinion de ses subordonnés. En effet, quelques jours plus tôt, du fait de sa défaite face à Castelnau lors de la bataille de la trouée de Charmes, trois de ses huit corps d’armée ont été fortement ébranlés[2] et les autres sont épuisés. Dans ces conditions, Rupprecht décide de s’en tenir à ce qu’il pense être l’esprit de cette demande de l’Oberste Heeresleitung (OHL) : fixer un maximum d’effectifs français dans l’Est. Le meilleur moyen d’y arriver est d’attaquer Nancy. Il sait que les Français défendront la ville avec acharnement. De plus, un tel assaut s’apparente à une opération de guerre de siège qui repose avant tout sur l’emploi d’une puissante artillerie lourde. Or, dans ce domaine, les Allemands possèdent une très large supériorité sur les Français, d’autant que Rupprecht peut compter sur le renfort de pièces lourdes qui seront prises sur les trois places fortes de Metz, Strasbourg et Mayence.

Pour les Français, ce que feront leurs 1re et 2e armée dépend avant tout du sort des autres armées françaises qui sont partout en train de reculer. Or, Joffre et le Grand quartier général(GQG) hésitent entre deux options : s’arrêter sur la Marne et faire face à partir de cette position avec la 6e armée, la BEF, les 5e, 9e, 4e et 3e armées ou poursuivre leur repli jusqu’à la vallée de la Seine et de l’Aube suivant une ligne Melun — Nogent jusqu’aux Vosges. Dans ce dernier cas, cela obligerait les 1reet 2e armées à se retirer derrière la Moselle pour rester alignées et par conséquent cela entrainerait l’abandon de Nancy.

Le quand commence l’offensive allemande contre Nancy. La décision concernant la contre-attaque sur la Marne ou le repli français des armées de l’aile gauche n’a toujours pas été prise. Elle ne le sera que le lendemain et Castelnau n’en sera officiellement averti que le [3].

Les forces en présence

Français et Allemands ont massé en Lorraine le tiers des forces déployées sur le front occidental, soit près un million d’hommes environ.

Les Français : environ 475 000 hommes

Il n’y a pas de commandement unique français en Alsace-Lorraine.

- IIe armée, général de Castelnau

_LCCN2014703495.jpg.webp) Le général Édouard de Curières de Castelnau

Le général Édouard de Curières de Castelnau

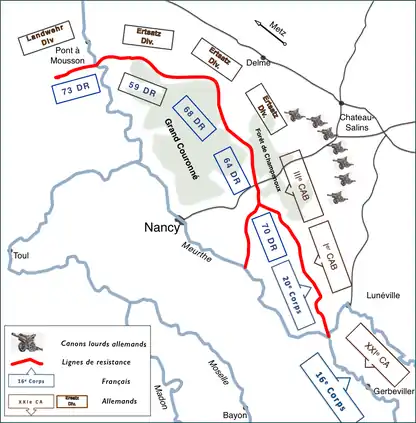

- 2e groupe de divisions de réserve, général Léon Durand :

59e division et 68e division — renforcé par la 73e division de réserve ;

- 70e division de réserve du général Fayolle ;

- 20e corps général Balfourier comprenant la 11e division et la 39e division - renforcé par la 64e division de réserve ;

- 16e corps général Taverna : 31e division et 32e division — renforcé par la 74e division de réserve ;

- Une division de cavalerie : 2e DC.

Sur un effectif théorique de deux cent vingt-cinq mille hommes, le nombre de combattants que Castelnau peut engager est sensiblement plus réduit. La 2e armée souffre de graves problèmes sanitaires provoqués par la consommation d’eau non potable au cours des journées de combat précédentes. Castelnau a placé le 2e groupe de divisions de réserve sur le Grand Couronné de manière à lui faire bénéficier de la protection du relief. Le 20e corps défend la partie de la plus exposée du dispositif français ; une étendue peu vallonnée qui s’étend de Réméréville à la Meurthe (Buissoncourt, Haraucourt, Flainval) avec des éléments avancés à Courbesseaux et Maixe. Le 16e corps est déployé au sud de la Meurthe le long de la rive gauche de la Mortagne et fait la jonction avec la 1re armée. La grande faiblesse de Castelnau est son artillerie lourde. Bien qu’il ait prélevé un maximum de canons sur la place forte de Toul, il ne dispose que d’une centaine de pièces[4].

- Ire armée général Dubail

Le général Augustin Dubail

Le général Augustin Dubail

- 8e corps, général de Castelli : 15e division, 16e division ;

- 13e corps, général Alix : 25e division, 26e division ;

- 14e corps, général Baret : 27e division, 28e division.

Elle est renforcée par la 44e division, par le groupement des Vosges (41e division, division Schlucht, 115e brigade), par le groupement sud (66e division de réserve, 14e brigade dragons) et par la 6e division de cavalerie. Elle peut également compter sur la garnison de la place d’Épinal avec la 71e division de réserve. L’ensemble représente treize divisions d’infanterie et une division de cavalerie, soit environ 250 000 hommes[5]. Elle est déployée sur un large arc de cercle depuis la Mortagne jusqu’à la région de Saint-Dié dans les Vosges. À l’instar de Castelnau, la grande faiblesse de Dubail est son artillerie qui a beaucoup souffert depuis le début de la campagne. Elle ne lui permet pas d’aligner plus de 344 pièces en état de tirer, et moins de trente canons lourds.

Les Allemands : environ 550 000 hommes

Rupprecht de Bavière qui commande la VIe armée bavaroise, assume également le commandement de l’ensemble des forces allemandes et bavaroises engagées en Alsace-Lorraine : soit deux armées renforcées par un corps d’ersatz et par la garnison de la place forte de Metz (équivalente à deux divisions) et par le IIIe corps de cavalerie : VIIe KD et VIIIe KD[6].

- VIe armée, Prince Rupprecht de Bavière :

- Corps d’ersatz (IVe, VIIIe et Xe divisions d’ersatz) ;

- IIIe corps bavarois à 2 divisions ;

- IIe corps bavarois à 2 divisions ;

- XXIe corps à 2 divisions ;

- Ier corps bavarois à 2 divisions ;

- Ier corps bavarois de réserve à 2 divisions.

- VIIe armée, général von Heeringen :

- XIVe corps à 2 divisions ;

- XVe corps à 2 divisions ;

- XIVe corps de réserve à 2 divisions.

Rupprecht a disposé devant Castelnau quatre corps d’armée : le corps d’ersatz, le IIIe corps bavarois, le IIe corps bavarois, Ier corps bavarois de réserve[6]. Il a placé le XXIe corps allemand le long de la Mortagne et la VIIe armée allemande dans les Vosges avec le XIVe corps d’armée dans la région de Baccarat, le XVe corps d’armée à Raon-l'Étape et le XIVe corps d’armée de réserve dans la région de Saint-Dié́. Mais surtout, Rupprecht aligne sept cents canons lourds, principalement devant Nancy, soit une puissance de feu considérable avec laquelle il entend bien venir rapidement à bout des Français.

La problématique de la défense de Nancy

Depuis des temps immémoriaux, la défense de Nancy semble une gageure. En effet, la ligne de défense naturelle du territoire français passe plus au sud sur la rive gauche de la Moselle, suivant l’axe Belfort-Verdun. Le système de Séré de Rivières a suivi la même logique en plaçant les deux rideaux fortifiés et des places fortes en arrière de Nancy. La ligne de hauteurs située au nord-est de la ville, appelée le Grand-Couronné, constitue certes un gros obstacle et une belle position de défense, mais elle est très incomplète, car elle laisse un large espace libre au sud-est qui débouche sur la trouée de Charmes. Dans les faits, cette quasi-absence de fortifications — à l’exception du plateau de la Rochette et du Grand-Mont d’Amance qui seront en partie aménagés — rend illusoire l’idée d’une résistance prolongée devant Nancy. En cas d’offensive allemande, Castelnau et son état-major auraient tôt ou tard à prévoir son abandon pour utiliser les hauteurs situées derrière la ville, voire se replier sur la position naturelle de résistance derrière la Moselle. Cette dernière hypothèse semblait la plus probable aux yeux des Allemands. Comme le rappelle le général von Kühl, la Moselle est pratiquement infranchissable : « La [Moselle] forme avec le canal qui la longe un double et difficile obstacle. La vallée large de deux kilomètres est plate sans couvert. La rive est favorable au défenseur (hauteurs). Une attaque purement frontale s’apparenterait à une guerre de position et prendrait longtemps[7]. » Il faut donc démystifier les propos de ceux qui après-guerre et pour des raisons polémiques, présenteront l’hypothèse d’un abandon de Nancy comme le prélude à une catastrophe stratégique.

Le plan d’attaque allemand

Le plan de Rupprecht vise à prendre Nancy après avoir détruit les défenses françaises grâce à son écrasante supériorité en matière d’artillerie lourde. Mais les grosses pièces qu’il déploie sont également son talon d’Achille. Elles le contraignent à adopter un plan très simpliste. Cette artillerie le force à concentrer son offensive sur un front relativement étroit à l’est de la ville. Pour commencer, au lieu d’attaquer le , il perd deux jours à faire venir de Metz, Mayence et Strasbourg les plus gros calibres. Or, ces canons ne sont pas attelés. Ils doivent donc être placés au plus près des voies ferrées par où ils transitent. Cela oblige également Rupprecht à rester à proximité de ses lignes d’approvisionnement, car il a calculé une consommation d’obus pour ces gros calibres qui nécessite vingt-six trains munitionnaires pour mener cette bataille. Il est également limité par la portée maximale de ses canons (dix kilomètres au maximum). Or, sur une large portion du champ de bataille, la Moselle, les hauteurs de la forêt de Haye et le massif du Grand-Couronné créent une zone d’interdiction d’une quinzaine de kilomètres de profondeur au sud, à l’ouest et au nord de la ville qui dépasse la portée de son artillerie. Son plan est donc aisément prédictible et Castelnau n’aura aucun mal à l’anticiper.

Le plan du général de Castelnau

Depuis le , Castelnau se prépare aux deux hypothèses qu’induit la situation des armées françaises situées à sa gauche. Au cas où elles se replieraient jusqu’à la vallée de la Seine, il faudrait qu’il prévoie d’établir son armée sur la rive gauche de la Moselle. Il décrit cette option dans le projet instruction no 68[8]. Il prévoit un premier recul de son dispositif sur la forêt de Haye qui surplombe Nancy, à l'ouest, et sur la ligne des collines qui bordent la rive droite de la Moselle. L’amplitude de ce mouvement serait volontairement limitée de manière à pouvoir être exécuté de nuit, ce qui réduirait les risques opérationnels. La nuit suivante, Castelnau n’aurait plus qu’à franchir la Moselle, ce qui pourrait être également fait en quelques heures pendant l’obscurité. Castelnau a également prévu le scénario d’une contre-attaque française sur la Marne. Si une telle hypothèse se confirmait, il maintiendrait son armée sur ses positions actuelles. C’est ce que résume le projet d’instruction no 67[9] qu’il a fait également préparer. Jusqu’au , il ne reçoit aucune information. L’impression générale au sein de son état-major est qu’un repli va leur être imposé. En effet, l’officier de liaison du GQG, le capitaine Fétizon vient d’arriver et il est pessimiste. Il pronostique que les armées françaises à l’aile gauche risquent d’abandonner la position de la Marne pour poursuivre leur repli plus au sud. Mais d’autres informations[10] indiquent qu’en haut lieu des hommes tels que le général Gallieni pressent Joffre de contre-attaquer pendant que ses armées sont encore sur la Marne[11]. Tard dans l’après-midi, Castelnau est finalement informé que ce sera l’option retenue. Sans attendre la confirmation que Joffre ne lui enverra que le lendemain[12], il prend la décision de poursuivre la défense de Nancy et c’est donc l’ordre no 67 qu’il envoie à son armée.

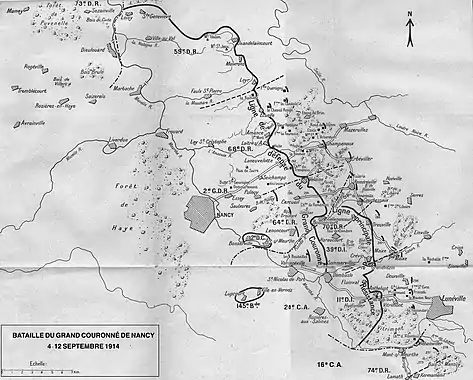

Cette défense, il la prépare depuis une semaine. Elle est basée sur deux lignes de résistance. La principale est formée par les deux corps d’active, le 20e et le 16e. Ils occupent la zone où le relief n’offre pas de protection, mais que barrent des massifs forestiers apparemment anodins et en réalité très accidentés : les bois de Crévic, la forêt de Saint-Paul et surtout la forêt de Champenoux qui se révéleront des obstacles redoutables où s’enliseront les assauts allemands ainsi que la rive gauche de la Mortagne au sud de Lunéville. Un peu en retrait et décalées vers le nord, les divisions de réserve sont établies sur le massif du Grand-Couronné lui-même afin de bénéficier de l’abri de la topographie. Anticipant de plusieurs semaines sur la guerre de tranchées, Castelnau a enterré ses troupes[13]. Chaque unité a constitué un large réseau de tranchées profondes dont il a exigé le doublage systématique de manière à accroître la densité de la défense. Dans les premières se tient un effectif réduit composé de tireurs d’élite protégés par des pare-éclats, le gros de la troupe se tenant en arrière dans l’autre tranchée prêt à intervenir. Cette méthode ne s’imposera dans les armées françaises qu’au printemps 1915. Prévoyant l’intensité du bombardement ennemi, Castelnau fait établir plusieurs épaulements par pièce de manière à pouvoir les déplacer successivement derrière des emplacements protégés dès qu’elles seront repérées. Les Allemands eux-mêmes seront impressionnés par ces méthodes défensives. Le général von Gebsattel (de) qui commande le IIIe corps d’armée bavarois chargé du gros de l’effort allemand pendant cette bataille reconnaît qu’ils avaient beaucoup à apprendre des Français en matière de procédés de fortification : « Une position fortifiée dans toutes les règles de l’art et disposée en étages multiples[14]. »

Le déroulement de la bataille

Les 4 et

Le , la bataille s’engage à 13 heures. Les Allemands vont faire leur effort principal au sud de Lunéville et dans les Vosges. L’idée de Rupprecht est de lancer une diversion dans ce secteur afin d’empêcher les quatre corps d’armée français concentrés dans cette zone — 16e, 8e, 13e, 14e corps — d’intervenir dans la bataille devant Nancy qui est son principal objectif.

L’infanterie allemande franchit la Meurthe par le pont de Rehainvilliers et attaque le 16e corps où un inquiétant flottement se produit quand l’une des divisions se met à plier. La position clef de Gerbéviller est perdue. Si les Allemands franchissent la Mortagne, ils séparent les deux armées françaises et disposent alors d’une base d’assaut contre Nancy par le sud. Mais, dès le lendemain, le général Taverna, commandant le 16e corps, réagit et redresse la situation qui doit beaucoup à l’émotivité du commandement local[15]. En effet, les Allemands reconnaissent que toutes ces tentatives du IIe corps d’armée bavarois et du XXIe corps allemand échouent avec de larges pertes[16].

D’autres unités allemandes ont débouché de la vallée de la Meurthe entre Baccarat et Saint-Dié et font irruption dans le massif boisé entre Meurthe et Mortagne. Elles refoulent les trois corps de la 1re armée après avoir enlevé Saint-Benoît, la Salle, Nompatelize, la Bourgonce et la crête de Mandray. Tous ces mouvements allemands donnent le sentiment que l’axe de l’offensive de Rupprecht se situe au sud de la Meurthe. Déjà, la 1re armée parle de se replier sur la rive gauche de la Mortagne[17]. Mais, à partir du 6, la pression allemande diminue sensiblement dans ce secteur. Le 16e corps et la 1re armée peuvent reprendre une partie du terrain perdu au cours des deux jours précédents. En réalité, la bataille principale se déroule ailleurs : devant Nancy. Les Allemands y attaquent également depuis l’après-midi du 4. L’artillerie en effet se déchaîne sur toute la ligne du plateau du Rambêtant. De petits groupes de fantassins tentent des assauts. Plusieurs positions avancées établies devant la ligne de résistance principale sont progressivement abandonnées par les Français. Mais rien de décisif ne se produit[18]. Soudain, l’offensive allemande prend un tour beaucoup plus intensif. Les Allemands ont décidé de profiter de la nuit pour obtenir des résultats plus tangibles. Ils attaquent l’ensemble du dispositif de la 2e armée de Castelnau devant Nancy. La canonnade atteint une intensité impressionnante et l’infanterie s’engage en masse contre les lignes françaises. La 70e division de réserve du général Fayolle qui fait la jonction avec le Grand-Couronné finit par céder, entraînant le repli des troupes avancées du 20e corps. Il n’y a plus de Français au-delà de la ligne de résistance principale. Les Allemands sont dangereusement proches de Nancy. Il s’en faut de quelques centaines de mètres pour que la ville soit à portée de canon. Cependant, cette attaque de nuit n’a pas eu que des résultats positifs pour le IIIe corps d’armée bavarois. Un régiment notamment, le XIVe RI, se fait décimer par les fantassins français juchés dans les arbres de la forêt d’Hoéville. Pris de panique, dans l’obscurité, les soldats bavarois finissent par se tirer dessus. Le 5, l’attaque se poursuit dans la matinée. Sur tout le front du 20e corps, les combats ont repris à l’aube et les bombardements sont d’une violence extrême. En fin de matinée, ils s’étendent sur l’ensemble des positions françaises, du Grand-Couronné jusqu’au sud de la Mortagne. Bien que la ligne principale de résistance reste inentamée, toutes les positions avancées des Français sont tombées. Pourtant, côté allemand, la situation n’est pas jugée favorable, notamment en raison des pertes très importantes que ces mouvements offensifs viennent d’occasionner. Les difficultés rencontrées sont considérées comme « anormales ». De plus, des instructions contradictoires parviennent de l’OHL. On parle d’enlever deux corps d’armée à Rupprecht pour les envoyer en Belgique. Or, au même moment l’Empereur en personne fait son apparition au QG de la VIe armée en perspective d’une entrée triomphale dans Nancy !

Le

Le 6 est une journée plus favorable pour les Français. La pression allemande diminue sensiblement. Dans ce secteur sud, le 16ecorps et la 1re armée peuvent reprendre une partie du terrain perdu au cours des deux jours précédents. Plus aucune tentative allemande ne se produira dans cette zone jusqu’à la fin de la bataille. De son côté, le 20e corps reprend également une partie du terrain perdu la veille, dont le village de Crévic. Des unités françaises se réinstallent sur la cote 316 et sur la croupe ouest de Gellenoncourt. En face du groupement des divisions de réserve établies sur le Grand Couronné, aucune attaque d’infanterie ne se produit car, comme le note le général von Gebsattel, l’artillerie française couvre d’un feu nourri toute « pointe de casque » qui se montre[19]. Mais durant toute la toute la journée, les batteries lourdes allemandes ne cessent de tirer sur le mont Toulon, le mont Saint-Jean, le plateau de la Rochette et surtout le grand mont d’Amance : ce dernier a reçu en huit heures plus de 3 000 obus de gros calibre. Ce bombardement intense apparait être l’indice d’une prochaine attaque générale allemande en direction de Nancy pour le lendemain. C’est effectivement ce que prépare Rupprecht. Il sait que le temps dont il dispose pour prendre la ville est maintenant compté. L’OHL vient de l’informer qu’une partie de la VIIe armée allemande doit être envoyée en Belgique ainsi qu’un corps de la VIe armée. Il vient également de recevoir la visite du général von Sieger, chef du service des munitions de l’OHL qui lui demande d’économiser les gros calibres. Aussi, Rupprecht et son état-major ne sont font plus d’illusion. Cette attaque qu’ils prévoient pour le lendemain sera sans doute la dernière[20].

Le

Mais cette attaque est très mal coordonnée. À l’aube, seuls les Bavarois du IIIe corps reprennent leur assaut le long de la route de Château-Salins à Nancy pour s’ouvrir le défilé dit « de la Bouzule ». Partout ailleurs, les autres unités ne sont pas prêtes et, comme le rappelle le général von Gebsattel, l’état-major de Rupprecht perd pratiquement toute la journée avant de leur fixer des secteurs d’attaque. Ce matin-là, tout se concentre sur la 68e division de réserve française dans la forêt de Champenoux. Elle est notamment soumise au bombardement de huit batteries d’artillerie lourde. L’artillerie française établie sur le mont d’Amance ne peut intervenir au risque d’être repérée. Elle est elle-même sous le feu des canons allemands. D’évidence, Rupprecht essaye de conquérir cette hauteur stratégique qui commande l’accès à Nancy. En milieu de matinée, la 68e division donne des signes de faiblesse. Castelnau puise alors dans les unités voisines pour la renforcer. Mais, comme l’avant-veille, l’offensive allemande face à la 68e division se calme d’elle-même en début d’après-midi. Il faut dire que l’axe principal de cette offensive allemande le long de la route de Château-Salins à Nancy oblige les Allemands à traverser la forêt de Champenoux. Or, cette immense zone boisée en avant du massif du Grand-Couronné forme un obstacle de premier ordre. Depuis le , il épuise littéralement l’infanterie allemande. Après l’échec des attaques des premiers jours, les Allemands n’osent plus s’y engager en masse. Ils n’y envoient plus que des patrouilles[21]. Ce répit est plus que bienvenu tant la 68e division de réserve est épuisée et a subi de lourdes pertes. Au vu des événements qui se déroulent depuis l’aube, la journée est favorable aux Français. De plus, les nouvelles qui parviennent de la bataille de la Marne renforcent l’optimisme. Contrairement à ce qu’on peut lire dans certains ouvrages - notamment dans celui du général Colin[22], cette journée du 7 n’est pas la plus critique de cette bataille. La position de la 2e armée française est sensiblement plus forte qu’au cours des jours précédents. Si des historiques régimentaires ou des récits de témoins ont tendance à dramatiser la progression allemande dans la forêt de Champenoux ce jour-là, ce n’est pas ce que rapporte le Service historique de la défense, ni l’impression qu’en retire le général von Gebsattel qui commandait les troupes allemandes engagées dans ce secteur. De plus, selon lui, la conquête de cette forêt n’aurait pas, comme certains auteurs l’écriront, ouvert « la route de Nancy ». Une position fortifiée, organisée, à son avis selon toutes les règles de l’art, s’élevait de l’autre côté de la forêt et zigzaguait jusqu’au château de Romémont en se prolongeant jusqu’au bois de Crévic[23]. Au-delà, les aviateurs allemands avaient encore repéré une deuxième ligne de défense. Le gros de l’offensive allemande ne se déclenche en définitive qu’à partir de 17 heures et se concentre dans le secteur du 20e corps où elle est progressivement enrayée, ce que le général von Mertz reconnaît dans son journal : « Les résultats pour la journée du 7 se révèlent moins grands que ce qu’on avait admis le 7 au soir. Les pertes sont importantes[24]. » De toute façon, Castelnau est prêt à faire face à toute éventualité. En effet, au vu des événements de la matinée, il décide de mettre sur pied une force permanente de contre-attaque qu’il pourra engager aux points faibles du dispositif face à une situation de crise s’il s’en produisait une. Il constitue un « groupement de marche », c’est-à-dire une unité temporaire créée pour une mission précise de courte durée. Il met à sa tête le général Ferry[25]. Celui-ci puise des bataillons à droite et à gauche qu’il complète par des batteries d’artillerie prises un peu partout. Le groupement est prêt à l’action vers 17 heures, au moment même où l’infanterie bavaroise lance son attaque sur le front tenu par le 20e corps. Mais, bien que les combats soient intenses, cette nuit-là et les pertes sensibles, les lignes de la 2e armée ne sont pas entamées et ce groupement Ferry n’a pas besoin d’être engagé. Il en sera de même les jours suivants, car cet assaut marque l’ultime effort de Rupprecht pour tenter d’enlever Nancy.

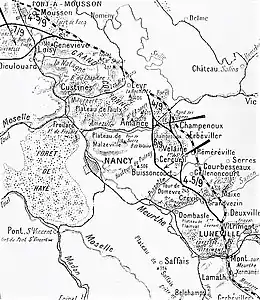

Incident sur la colline Sainte-Geneviève

Concernant cette journée du , l’historiographie française fait grand cas d’un épisode assez confus qui n’aura en réalité aucun impact sur la bataille en cours devant Nancy. Il n’est d’ailleurs même pas mentionné dans les ouvrages publiés outre-Rhin[26]. L’action se situe pendant la nuit du 6 au au nord du massif du Grand Couronné[27], à une trentaine de kilomètres de Nancy, dans la région de Pont-à-Mousson. Dans ce secteur, les Allemands n’ont engagé que des unités de réservistes âgés — 2e rang de Landwehr — de la garnison de Metz[28]. Elles ont pour mission de surveiller une éventuelle attaque française lancée à partir de la place forte de Toul. Mais les unités françaises localisées dans ce secteur prennent peur et se mettent à battre en retraite sans que le commandement l’ait formellement ordonné[29]. Ainsi, Dieulouard est abandonné sur la simple foi d’une rumeur colportée par un auxiliaire de la Croix-Rouge qui prétend avoir vu des Uhlans aux lisières de la ville[30]. Ces replis ont fini par exposer la colline Sainte-Geneviève à être prise de flanc. Cette éventualité ne semble pas poser de problème à Castelnau qui n’accorde pas à cette position de valeur stratégique : « Depuis la destruction du pont de Pont-à-Mousson, l’intérêt qui s’attache au massif de Sainte-Geneviève, simple avancée du Couronné, a beaucoup diminué[31]. » Pourtant, et on ignore toujours aujourd’hui pourquoi, dans la nuit du 6 au , les Allemands en décident l’attaque. Sans doute sont-ils grisés par l’attitude craintive des Français depuis deux jours. Cette attaque est un échec. Les Allemands refluent en désordre et se retirent jusqu’à Pont-à-Mousson ; ils déplorent une centaine d’hommes hors de combat. Un tel incident n’avait pas vocation à passer à la postérité. Mais les journalistes de L'Écho de Paris et du Temps qui visitent le champ de bataille trois mois après les faits transforment ce combat secondaire qui mettait aux prises quelques bataillons en une bataille stratégique de grande ampleur[32]. Cet épisode sans conséquences devient soudain, comme l’écrit le journaliste de L’Écho de Paris, « l’un des fleurons de la bataille du Grand-Couronné ». Une illustration montre un canon de 75 placé à côté de l’église de Sainte-Geneviève tirant sur les Allemands placés en contrebas. Son titre : « Comment fut défendu le Grand-Couronné » comme si cet incident qui n’avait fait que sept victimes côté français[33] et moins de trente chez les Allemands[34] pouvait être représentatif de la bataille du Grand-Couronné qui fera des milliers de morts et des dizaines de milliers de blessés dans chaque camp.

À partir du : amorce d’un repli allemand et bombardement de Nancy

Le , le contexte général stratégique est en train de changer. À l’ouest, sur la Marne, les Allemands commencent à réaliser qu’ils vont perdre cette bataille. Aussi l’OHL sollicite-t-elle Rupprecht pour qu’il libère immédiatement un corps d’armée afin de renforcer le dispositif à l’ouest et lui annonce que les huit trains chargés d’obus de gros calibre qu’il attendait ont été détournés au profit des armées de l'Ouest. Furieux, l’héritier du trône de Bavière saute dans une voiture et fonce sur Luxembourg où Moltke a déplacé son QG (initialement à Coblence) pour s’expliquer avec lui. Il est donc absent et c’est son chef d’état-major de la VIe armée qui reçoit le nouvel ordre que l’officier de liaison de l’OHL apporte : replier tout le dispositif allemand jusqu’à la ligne de défense fortifiée de Metz-Sarrebourg. Cette instruction le met en rage, il insulte le représentant de l’OHL et refuse de l’appliquer. En effet, la retraite qu’ordonne l’OHL est d’une telle ampleur et si brutale qu’elle mettrait la VIe armée en grand danger, en raison de la complexité logistique de cette manœuvre. Heureusement, Rupprecht obtient l’annulation de cet ordre de la part de Moltke. Il se repliera, mais à son rythme et de manière limitée.

Ce désengagement allemand se traduit par une forte diminution des tirs de l’artillerie lourde et par un repli de l’infanterie qui commence dans le secteur de la VIIe armée allemande. Dans celui de la VIe armée bavaroise face à Nancy, il est prévu que l’infanterie et l’artillerie de campagne continuent à donner le change le temps que soit démontée et transférée l’artillerie lourde. À compter du , il se met à pleuvoir à verse, ce qui ralentit les combats et facilite le retrait des forces bavaroises que l’aviation française clouée au sol par la météo ne peut donc pas déceler. Cependant, la lutte reste vive dans la forêt de Champenoux le long de la route de Château-Salins. Si cet axe est stratégique pour une conquête éventuelle de Nancy, il l’est également pour la défense des lignes de repli de Rupprecht. Notamment, il faut faire reculer les grosses pièces jusqu’aux lignes de chemin de fer, ce qui explique que ses troupes continuent leurs attaques le long de cet axe pendant toute la journée.

Vers minuit se produit également un événement inattendu : des obus de 130 tombent directement sur la ville. Les Allemands ont mis en batterie des canons autrichiens à longue portée du côté de Réméréville. Rupprecht veut masquer sa retraite en faisant croire qu’il vise toujours Nancy. Soixante-sept obus atteignent le centre-ville[35], tuant huit personnes. Ce bombardement a l’effet inverse de celui recherché : Castelnau décide une offensive en vue de faire reculer l’ennemi et mettre la ville hors de portée de tir. Cette offensive prévue dans la matinée du prend du retard et ne fait sentir ses effets que dans l’après-midi. En parallèle, Castelnau reçoit de mauvaises nouvelles en provenance de Verdun et de la Woëvre. Le fort de Troyon a été bombardé et on s’attend à une attaque imminente dans ce secteur. Le GQG demande à Castelnau d’y envoyer un certain nombre d’éléments précurseurs en renfort. Le 11 au matin, la ligne de front est pratiquement vide. Les Allemands se sont profondément repliés pendant la nuit. La bataille du Grand-Couronné est terminée.

La victoire

C’est une très belle victoire défensive. Elle est dignement fêtée par les habitants de Nancy le quand une foule immense ovationne les soldats du 79e régiment d’infanterie qui traversent la ville[36]. En dépit d’une grande supériorité numérique et d’une artillerie nettement surnuméraire, les Allemands n’ont jamais pu avancer au-delà des avant-postes, et les positions principales de défense françaises sont restées intactes. L’artillerie lourde allemande, pourtant cinq fois plus nombreuse, a eu une efficacité limitée. Elle a pris prioritairement pour cibles les positions d’artillerie françaises qu’elle devait détruire afin de libérer le terrain avant les assauts d’infanterie. Mais, placés sur les hauteurs, se déplaçant d’épaulement en épaulement aménagé à l’avance, les servants et les canons de la 2e armée française ne subissent que de très faibles pertes au regard de la densité des tirs. Quant à l’action des canons allemands sur les tranchées françaises, elle est loin de ce que Rupprecht avait escompté. La bataille du Grand-Couronné préfigure la guerre de position qui s’installera dans quelques semaines. On se rendra progressivement compte que les concentrations d’artillerie devront être considérablement revues à la hausse pour avoir un effet sur des défenses enterrées. Aux yeux des Français, cette victoire constitue l’un des grands faits d’armes de cette guerre. Lors du défilé triomphal du , un pilier symbolique sera érigé en son honneur[37]. Il sera placé à l’entrée des Champs Élysées en face de celui consacré à Verdun. Pour les Allemands, au contraire, ces combats devant Nancy comptent parmi leurs plus mauvais souvenirs de cette guerre[38].

Le , Castelnau est élevé à la distinction de grand officier de la Légion d’honneur en raison de cette victoire. Pourtant, les communiqués du GQG donnant la priorité à la bataille de la Marne sont plus que laconiques à propos des combats qui viennent de se dérouler en Lorraine. C’est ce que dénonce l’historien Gabriel Hanotaux qui s’étonne : « On peut se demander pourquoi ces faits si considérables sont si mal connus jusqu’ici[39]. » À l’inverse, en Allemagne, autant la bataille de la Marne est traitée avec beaucoup plus de discrétion qu’en France, autant les batailles de la Trouée de Charmes et du Grand Couronné sont abondamment commentées. Le nom de Castelnau est fréquemment mentionné et la presse d’outre-Rhin lui confère l’image « d’un chef résolu à la plus tenace résistance[40] ».

Des polémiques pendant l’entre-deux-guerres

Après la guerre, de nombreuses polémiques éclateront entre les différents chefs militaires français. Castelnau ne sera pas épargné. Une première polémique sera soulevée par le général Dubail qui, dans ses mémoires[41], tentera de s’attribuer une part de la gloire de ce fait d’armes. Il vit très mal le fait que son armée n’a pas spécialement brillé pendant toute cette campagne de Lorraine. Fidèle à sa réputation d’enjoliver ses rapports et de se mettre en valeur au-delà de la réalité[42], dans ses mémoires, il bâtit une véritable fiction dans laquelle il fait intervenir son propre gendre[43]. Celui-ci, pourtant simple capitaine, aurait obtenu de la part de Castelnau qu’il renonce à abandonner Nancy. Ce témoignage très improbable ne pourra jamais être vérifié puisque ce capitaine est mort de suites de ses blessures avant la parution de ce livre. Dans un article du journal L'Écho de Paris[44] ayant reçu préalablement la validation du ministre de la Guerre, Castelnau répond à Dubail en le ridiculisant. Celui-ci n’insistera pas.

Curieusement, c’est Joffre lui-même qui sera à l’origine de la deuxième polémique. Dans ses Mémoires, il ira jusqu’à écrire qu’il avait dû intervenir personnellement le , pendant la bataille du Grand-Couronné, pour empêcher Castelnau d’entreprendre une retraite risquant d’aboutir à « l’enveloppement de l’aile droite des armées françaises[45] ». Outre le fait qu’il n’en existe aucune trace dans les archives (aucun rapport, aucun ordre, aucun message téléphonique, aucun témoignage) de cette prétendue intervention, l’ancien généralissime oublie que, la veille, il avait formellement donné son accord au plan préparé par Castelnau au cas où il aurait été forcé d’évacuer Nancy. Joffre avait en effet écrit : « Toutefois, si vous êtes mis dans l’obligation d’abandonner le Grand-Couronné de Nancy, j’approuve les intentions que vous m’exprimez[46]. » Difficile de croire que les intentions de Castelnau si elles avaient pu conduire à « l’enveloppement de l’aile droite des armées françaises » auraient été approuvées par Joffre. Enfin, la situation de la 2e armée française, le , étant plus favorable comparativement aux jours précédents, on ne voit pas pourquoi elle aurait pu inquiéter Castelnau au point de lui faire envisager d’abandonner la ville.

Devant la résurgence épisodique de telles calomnies, le ministre de la Guerre Paul Painlevé fait faire une enquête officielle approfondie en . Elle confirme que le général de Castelnau n’a jamais donné l’ordre d’abandonner Nancy et que le général Joffre n’est jamais intervenu pour l’en dissuader. Le dossier complet de cette enquête peut être consulté à Vincennes au Service historique de la défense[47].

Notes et références

- De ce fait, lorsque Joffre ordonnera la contre-attaque de la Marne, le , il disposera de la supériorité numérique – 56 divisions franco-britanniques contre 44 allemandes. AFGG 1/3 p. 17-20.

- Pour la VIe armée bavaroise, le total des pertes de la campagne de Lorraine se monte à quatre-vingt mille hommes mis hors de combat. Karl Deuringer, Der Wettlauf um die Flanke in Nordfrankreich, 1914, 2 vol., herausgegeben vom Bayerischen Kriegsarchiv, München, M. Schick, 1936.

- AFGG 1/3/A1 no 222 : télégramme au général commandant la 2e armée, no 3989, 13 h 10, .

- AFGG 1/3, p. 1154-1157.

- AFGG 1/3/2e partie p. 1243-1244.

- AFGG 1/3/2e partie p. 1162-1163.

- Général von Kühl, La Campagne de la Marne en 1914, Paris, Charles Lavauzelle, 2002, p. 348-349.

- AFGG 1/3/A1 no 115.

- AFGG 1/3/A1 no 109.

- Journal du lieutenant-colonel Jacquant, SHD 1K795/38.

- Le chef du 3e bureau du GQG, le colonel Pont, sera l’un des plus ardents partisans d’un arrêt sur la Marne. Il pense à juste titre qu’il sera très difficile de reprendre aux Allemands toute portion concédée du territoire national.

- AFGG 1/3/A1 no 222 : télégramme à général commandant la 2e armée, op. cit.

- AFGG 1/2/A2 no 2208.

- Baron Ludwick von Gebsattel, De Nancy au Camp des Romains 1914, 2015, p. 125.

- AFGG 1/3/A1 no 151 à 154.

- Général von Mertz, La volonté du chef, Paris, Payot, 1934, p. 186.

- AFGG 1/3/A1 no 54.

- AFGG 1/3/A1 no 65.

- Baron Ludwing von Gebsattel, op. cit., p. 106.

- Général von Mertz, op. cit., p. 190-191.

- Général Colin, Le Grand Couronné de Nancy, Paris, Payot, 1936, p. 236-238.

- Général Colin, op. cit., p. 138.

- Général Colin, op. cit., p. 230.

- Général von Mertz, op. cit., p. 194-195.

- Général Colin, op. cit., p. 137.

- Dans le livre de Karl Deuringer, on trouve deux paragraphes succincts indiquant que le groupement de Metz attaque Sainte-Geneviève et se retire ensuite à Pont-à-Mousson.

- Cf. le récit complet de cet épisode ; Benoît Chenu, Castelnau le quatrième maréchal, Paris, Éditions Bernard Giovananageli, 2017, p. 145-148.

- Selon Karl Deuringer, il s’agit de quinze compagnies détachées de trois régiments de réservistes de type territorial (25e, 30e et 68e LIR) et, sur la rive gauche, d’éléments de la 33e division d’infanterie de réserve. Cependant, ces forces sont appuyées par une puissante artillerie. Il y a notamment de l’artillerie lourde sur le mont Mousson qui balaye toute la région. C’est ce qui provoquera une attitude de crainte infondée chez les Français qui leur font face.

- AFGG 1/2/A2 no 1823.

- AFGG 1/3/A1 no 1229.

- AFGG 1/3/A1 no 272.

- L'Écho de Paris, ; Le Temps, .

- Sur les trente noms figurant sur le monument aux morts de Sainte-Geneviève, seuls sept soldats français sont tombés ce jour-là dont une majorité victimes du bombardement d’artillerie de la journée et non pas de l’attaque allemande de nuit : les soldats Brillanceau, Constant, Fichet, Gibaud, Petit, Picard et Rautureau.

- Rapport du capitaine Bosquet, AFGG 1/3/A1 no 1324.

- Principalement la rue Saint-Nicolas et la rue de la Hache.

- Patrick-Charles Renaud, La guerre à coups d'hommes, Escalquens, Éditions Grancher, 2014, p. 412-413.

- Pylônes dédiés aux batailles de Verdun et du Grand-Couronné avenue des Champs-Élysées le 13-7-1919. photo sur Gallica.

- Baron Ludwig von Gebsattel, op. cit., p. 134.

- Gabriel Hanotaux, La Revue des Deux Mondes, décembre 1916.

- Gabriel Hanotaux, Histoire illustrée de la guerre de 14, t. 7, Paris, Éditions Gouhnouillou, , p. 72.

- Général Dubail, Quatre années de commandement, 1914-1918, t. 1, p. 99.

- Général Edmond Buat, Journal. 1914-1923, Paris, Perrin, 2015.

- Le capitaine André Dussauge.

- L'Écho de Paris, 17 juin 1920.

- Maréchal Joffre, Mémoires du maréchal Joffre (1910-1917), t. 1, Paris, Plon, 1932, p. 408.

- AFGG 1/3/A1 no 222 : télégramme à général commandant la 2e armée, no 3989, 13 h 10, 6 septembre 1914.

- SHD 5N260.

Voir aussi

Bibliographie

- André Payan-Passeron, La bataille de Lorraine d’août et septembre 1914 : analyse stratégique et détaillée, Paris, Éditions L’Harmattan, , 424 p., 21 × 30 cm, de la stratégie défensive à la doctrine de l’offensive à outrance avec l’analyse croisée des stratégies internes et externes françaises et allemandes de 1871 à 1914 (pages 15 à 47), en Belgique, dans le Nord et en Lorraine évolution des fronts, des opérations et des pertes du début août au 15 septembre 1914 en 160 cartes couleur explicatives de la main de l’auteur et en 21 tableaux à données comparatives chiffrées, (ISBN 978-2-343-25132-5, présentation en ligne, écouter en ligne)

- Adrien, Bertrand, La victoire de Lorraine, 24 août — 12 septembre 1914, carnet d’un officier de dragons, Paris, Librairie militaire Berger-Levrault, 1917.

- Armengaud, général, Le renseignement aérien : sauvegarde des armées, Paris, Librairie aéronautique, 1934.

- Barrès, Maurice, La Lorraine dévastée, Paris, Librairie Félix Alcan, 1917.

- Camon, général, « L’aile gauche allemande (août-septembre 1914). », Revue militaire française, juillet 1924, p. 162-199.

- Chenu, Benoît, Castelnau le quatrième maréchal, Paris, Éditions Bernard Giovanangeli, 2017.

- Colin, général H, Le Grand Couronné de Nancy, Paris, Payot, (lire en ligne). Disponible sur Gallica

- Deuringer, Karl, Der Wettlauf um die Flanke in Nordfrankreich, 1914, 2 vol., herausgegeben vom Bayerischen Kriegsarchiv, München, M. Schick, 1936. ISNI 0000 0003 5880 4039.

- Deuringer, Karl, The first battle of the first world war, Alsace Lorraine (traduction anglaise de Terence Zuber), Terence Zuber, 2014.

- Didier Jacques, Lorraine 1914 : guide des lieux de mémoire : Morhange, le Grand Couronné de Nancy, Louviers, Ysec, 2004, 152 p. (ISBN 2-84673-042-3).

- Dubail, général, Quatre années de commandement, 1914-1918. 3 vols, Paris, L. Fournier, s.d.

- Ferry, général, Des champs de bataille au désarmement, Paris, Louis Querelle, éditeur, 1932.

- baron Ludwick von Gebsattel, De Nancy au Camp des Romains 1914, (ISBN 978-2-955-35290-8).

- Gmeline, Patrick de, Le général de Castelnau (1851-1944). Le Soldat, l'Homme, le Chrétien, La Tullaye, Éditions Charles Hérissey, 2014.

- Gras, Yves, Castelnau ou l'art de commander, 1851-1944, Paris, Denoël, 1990.

- Hanotaux, Gabriel, Histoire illustrée de la guerre de 14. 17 vols, Paris, Gouhnouillou, 1915-1924.

- Huet, Jean-Paul, Édouard de Castelnau, Paris, Anovi, 2013.

- Koeltz, commandant, « La bataille de Lorraine. », Revue de Paris, septembre-octobre 1923, p. 417-436 et 595-626.

- Kuntz, capitaine, « Stratégie et opérations dans l'Est. », Revue militaire générale, 1920, 1921, 1922.

- Joffre, maréchal, Mémoires du maréchal Joffre (1910-1917), t. 1, Paris, Plon, 1932.

- Mertz, général von, La volonté du chef, Traduit par traduit de l'allemand par le colonel Koeltz, Paris, Payot, 1934.

- Nancy et le Grand-Couronné, Clermont-Ferrand, Michelin, coll. « Guide illustré des champs de bataille », , 111 p.

- Pugens (lieutenant-colonel), « La manœuvre de Lorraine (août-septembre 1914) », Revue militaire française, , p. 127-162 et 269-300.

- Renaud, Patrick-Charles, La guerre à coups d’hommes, Escalquens, Editions Grancher, 2014.

- Rolin Abbé Ch., « La bataille qui sauva Nancy : Champenoux 24 août-12 septembre 1914 », Le Pays lorrain, 1928, p. 385-401, p. 440-455.

- Von Bayern, Kronprinz Ruprecht, Mein Kriegstagebuch, Édité par Deutscher National Verlag, 3 vols, 1929.

Liens externes

- Chaine dédiée au général de Castelnau sur YouTube

- Chaine consacrée aux 600 000 soldats et officiers qui ont participé à la bataille de lorraine d'août et et, notamment, à ceux qui ont combattu dans tout le secteur du Grand-Couronné

- « Bataille du Grand Couronné de Nancy (4 - 13 septembre 1914) », sur le site Sambre-Marne-Yser

- Stéphane Gaber, « Le problème de la fortification de Nancy 1873-1914 »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) [PDF], sur academie-stanislas.org,

- Gabriel Hanotaux, « Histoire illustrée de la guerre de 1914 : tome 7 »,