Buissoncourt

Buissoncourt est une commune française située dans le département de Meurthe-et-Moselle en région Grand Est.

| Buissoncourt | |

_mairie_et_%C3%A9glise.jpg.webp) Mairie et église. | |

Héraldique |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Grand Est |

| Département | Meurthe-et-Moselle |

| Arrondissement | Nancy |

| Intercommunalité | Communauté de communes de Seille et Grand Couronné |

| Maire Mandat |

Patrick Henquel 2020-2026 |

| Code postal | 54110 |

| Code commune | 54104 |

| Démographie | |

| Population municipale |

257 hab. (2020 |

| Densité | 37 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 48° 40′ 40″ nord, 6° 20′ 42″ est |

| Altitude | Min. 210 m Max. 258 m |

| Superficie | 6,91 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Nancy (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton du Grand Couronné |

| Législatives | Quatrième circonscription |

| Localisation | |

Géographie

Buissoncourt se situe à 17,5 km de Nancy par la route. Le village est traversé par la route départementale numéro 126 qui le relie au nord à Réméréville et à l'ouest à Lenoncourt. Une seconde route départementale, la RD 81, démarre de Buissoncourt en direction de Haraucourt-Crévic. Une route communale relie le village à Velaine-sous-Amance.

Le village est à 221 m d'altitude. Le point le plus bas est à 215 m et le plus haut à 250 m. L'ensemble du territoire est relativement plat.

Le territoire comporte une exception géologique sous la forme d'un synclinal, une sorte de plissement que l'on rencontre assez rarement sur ce type de territoire plutôt plat[1].

Romémont

à environ 1,5 km, en direction de Velaine-sous-Amance, le territoire de Buissoncourt comprend le domaine de Romémont[2]. Il s'agit d'un petit château et de ses dépendances construit au XVIIe siècle. Le site a pour coordonnées géographiques 48,693 degrés de latitude et 6,345 degrés de longitude.

Cet écart ne doit pas être confondu avec « l'ermitage de Romémont » qui, avant sa destruction en 1944, était situé à environ 500 m au Sud du domaine ci-avant mentionné. Ce lieu de culte était parfois appelé « la basse Romémont » dans les documents anciens. Le site a pour coordonnées 48,688323 degrés de latitude et 6,346177 degrés de longitude.

La Borde

C'était un ancien moulin avec dépendances. L'ensemble était enclavé à l'extrémité Sud-Ouest du territoire communal ayant pour coordonnées 48,668 degrés de latitude et 6,331 degrés de longitude. Le village le plus proche de ce lieu étant Buissoncourt, plusieurs documents historiques le situent sur la commune de Buissoncourt. Il s'agit d'une erreur car ce moulin générateur de redevances seigneuriales a toujours dépendu de la châtellenie de Haraucourt, sur la commune voisine. Bien que les deux territoires soient totalement disjoints (Haraucourt et La Borde), cette situation juridique s'est poursuivie après la Révolution. La commune de Buissoncourt a longtemps revendiqué cette portion de territoire. Dans sa séance du 7 novembre 1874, le conseil général de Meurthe-et-Moselle a voté une délibération tranchant le conflit au profit de Buissoncourt[3] mais cette décision n'a jamais été traduite dans les faits. En 2020, La Borde est toujours sur le territoire de Haraucourt. Les bâtiments de l'ancien moulin ont été démolis vers 1985.

Hydrologie

La petite rivière La Roanne, anciennement appelée la Pissotte comme l'atteste la première version des cartes d'État-Major, matérialise la séparation de sud-est à sud ouest avec le territoire de Haraucourt. La pente dominante du territoire de Buissoncourt étant dans le sens nord vers sud, la Roanne draine la totalité du territoire communal. Au début des années 2000, elle était encore polluée par les rejets d'effluents des communes riveraines. La communauté de communes détentrice de la compétence « assainissement des eaux usées » a d'abord construit une station d'épuration intercommunale traitant les eaux de Buissoncourt, Lenoncourt et Haraucourt sur la partie sud du territoire de Buissoncourt, en direction de Varangéville. Les coordonnés géographiques de cette installation sont 48,672 degrés de latitude et 6,333 degrés de longitude. La collectivité a continué avec la construction de stations d'épuration à Gellenoncourt et à Réméréville. Ces investissements ont très nettement amélioré la qualité de l'eau de la Roanne. Ils devraient être complétés par une renaturation des ruisseaux affluents.

Malheureusement ces efforts sont en partie anéantis par des pollutions industrielles répétées sous forme de fuites de la canalisation de saumure qui suit le lit de la Roanne et de résurgences d'eau salée provoquées par l'industrie. En observant la vallée de la Roanne sur les photos aériennes, on voit que la prairie est ponctuée de zones grises ou jaunâtres marquant la pollution à la saumure. La rupture de conduite d'août 2017 a encore aggravée la situation en détruisant plusieurs kilomètres de ripisylves et en provoquant la mort de la majeure partie des poissons qui avaient recolonisés le cours d'eau[4].

Urbanisme

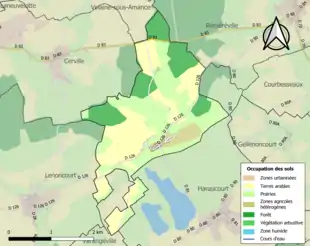

Carte de la commune.

Carte de la commune._city_limit_sign_Buissoncourt.jpg.webp) Entrée de Buissoncourt.

Entrée de Buissoncourt._city_limit_sign_Romemont.jpg.webp) Entrée de Romémont.

Entrée de Romémont._la_Roanne.jpg.webp) La Roanne.

La Roanne. Le pont de Lorraine.

Le pont de Lorraine.

Typologie

Buissoncourt est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1] - [5] - [6] - [7].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Nancy, dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 353 communes, est catégorisée dans les aires de 200 000 à moins de 700 000 habitants[8] - [9].

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (79 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (79 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : prairies (38,2 %), terres arables (35,6 %), forêts (21 %), zones agricoles hétérogènes (5,2 %)[10].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[11].

Santé et secours

les services médicaux de proximité et les pharmacies se trouvent à environ 6 km, dans les villes voisines de Varangéville et de Saint-Nicolas-de-Port. Les centres hospitaliers se trouvent dans l'agglomération de Nancy. La communauté de communes adhère à un réseau gérontologique qui aide les familles dans leurs démarches pour la mise en place des services à la personne. Il existe plusieurs EHPAD (établissement d’hébergement pour personne âgées dépendantes) dans un rayon de moins de 20 km.

Le centre de première intervention des pompiers se situe à Haraucourt, à 2,5 km de distance par la route. La seconde intervention est basée à Saint-Nicolas-de-Port, à environ 6 km.

Éducation et petite enfance

Buissoncourt et les communes voisines de Gellenoncourt et de Haraucourt ont formé un syndicat scolaire qui prend en charge l'enseignement du premier degré sur le site unique de Haraucourt. Il assure également les services périscolaires avec une offre d'accueil des enfants dès sept heures jusqu'à dix-huit heures trente. Il fonctionne aussi pendant la moitié au moins de chaque période de vacances scolaires. Ce dispositif est renforcé par une offre importante au service à la petite enfance avec une maison des assistantes maternelles et une crèche intercommunale. Le réseau des assistantes maternelles indépendantes vient compléter ce service.

Le collège d'enseignement secondaire se trouve à Dombasle-sur-Meurthe et le lycée d'enseignement général est à Tomblaine. Les transports scolaires sont gratuits et gérés par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle.

Toponymie

Le nom du village se serait formé sur le nom de personne mérovingienne Boso ou Boson. On trouve les anciennes formes suivantes du toponyme : Bissoncourt en 1238 et 1260, Bussoncourt et Buchoncourt en 1284[12], La nueuveville dite Buissoncourt en 1289, Bassancourt en 1413[13]. Dans certains documents du 18e siècle, la commune est nommée : Buissoncourt-en-France.

Histoire

Moyen Âge

Une nécropole franque fut découverte et fouillée en 1860 mais il est possible qu'elle se situe au lieu-dit la Borde, dans l'enclave du territoire de Haraucourt et non sur Buissoncourt. Cette erreur est fréquente dans les documents historiques. Outre la cinquantaine de squelettes humains, on y a trouvé un scramasaxe, un fer de lance et deux lames de couteaux. Tous ces objets ont été déposés au musée lorrain[14].

Aussi loin que l'on puisse remonter dans les archives, Buissoncourt a toujours dépendu de l'évêché de Toul puis du diocèse de Nancy et de Toul sur le plan spirituel. Sur le plan temporel, pendant de brèves périodes entre le XIIIe et le XVe siècle, le village a dépendu du duché de Lorraine mais sur le long terme, il dépendait de la généralité de Metz (évêché), plus précisément de son bailliage de Vic, comme c'est détaillé dans le paragraphe suivant.

En 1284, Bouchard évêque de Metz et Ferry III duc de Lorraine déclarent « qu'ils posséderont à l'avenir chacun la moitié des villages de Réméréville, l'étang, les pourpris (paquis ?), les prés et les terres, la Neufville dite Bussoncourt, la forteresse et ce qui appent (dépend ?) et Villemes (Velaine-sous-amance ?) qui appartiennent au duc de Lorraine »[15]. En 1289 les mêmes, Bouchard évêque de Metz et Ferri III duc de Lorraine, font un accord disant que l'étang de Buissoncourt demeure la propriété du duc. En 1292, Bouchard devient propriétaire en totalité de Buissoncourt[16]. Toutefois, divers actes ultérieurs prouvent que les ducs de Lorraine gardèrent quelques prérogatives importantes sur cette commune. En 1308 à la suite d'un échange entre Ferry de Plombières et le duc de Lorraine, Buissoncourt est intégré au duché de Lorraine.

Au XIVe siècle, Buissoncourt, avec Beaufort (Gellenoncourt), Erbéviller-sur-Amezule, Cercueil (Cerville) et Réméréville forment une mairie dépendant du temporel de l'évêque de Metz dont le chef-lieu est Réméréville[12]. En 1333, Aimar évêque de Metz engage pour garantie d'une somme de 1 250 livres la moitié de plusieurs villages dont « Bussoncourt »[15].

En 1413 par un traité entre le duc de Lorraine et Raoul de Coucy, évêque de Metz, Buissoncourt passe à nouveau à l'évêque de Metz et y restera jusqu'à la Révolution française[17]. Cette position eut un important impact fiscal car l'échange de produits avec les communes voisines appartenant au duché de Lorraine était soumis à « acquits » que l'on nommait aussi la foraine, une sorte d'octroi. Les habitants se plaignent de cette situation dans le cahier de doléances de 1789. Ils démontrent par exemple que le sel est deux fois et demi plus cher à Buissoncourt que dans la commune voisine de Haraucourt[18].

En 1845 on a trouvé « en direction d'Erbéviller » et à hauteur de l'ermitage de Romémont, 180 pièces d'argent du XIVe siècle pour la plupart d'origine lorraines et 34 florins en or fin. Cette découverte est décrite dans le mémoire de la Société des sciences, lettres et arts de Nancy de l'année 1845.

La tuilerie

Il y avait une tuilerie aujourd'hui disparue sur la route de Lenoncourt. Elle fut reconstruite en 1581 à la suite d'un incendie[19]. Dans les comptes de la communauté de Haraucourt pour l'année 1726, on trouve une dépense pour un achat à la tuilerie de Buissoncourt[20]. Elle est encore représentée sur la carte des Naudin établie entre 1728 et 1739. Dans la liste des biens nationaux sis à Buissoncourt vendus le 28 juillet 1791, il est écrit : une maison, l'emplacement d'un four banal, d'une tuilerie et 2 jours de terres et prés ayant appartenu à l'évêché de Metz. La phrase est ambiguë. On ne sait si la vente comprend la tuilerie ou seulement son emplacement ?

Ancien régime

Divers documents documents d'archives font allusions à un château situé dans le village mais on manque d'information pour le décrire ici. Il est cependant représenté sur la carte des Naudin, à l'extrémité Ouest de l'actuelle rue Haute. Lorsque l'on arrive de Lenoncourt, on voit nettement que la levée de terrain à cet endroit n'est pas naturelle. Ce constat fait remonter loin dans le temps sa construction puisque la technique des fortifications sur motte commence avant l'an mil.

Il existait un ermitage entre le village et le château de Romémont avec deux ermites présents au début de la Révolution. Il fut abandonné et le bâtiment détruit par les bombardements américains de 1944. Son emplacement a pour coordonnés 48,688 degrés de latitude et 6,346 degrés de longitude. On peut voir sur une photo la porte de la chapelle de cette ermitage avant sa destruction ainsi que les plans de l'ensemble dans un article très détaillé de la revue «le Pays lorrain»[21].

En 1640 puis en 1644 et en 1649, le village est totalement déserté à la suite des ravages de la guerre de Trente Ans et de la peste[19]. On sait cependant que ces recensements sont à considérer avec prudence car la déclaration d'absence d'habitant permettait d'échapper à l'impôt.

La cure de Buissoncourt est unie à celle de Haraucourt en 1641[16]. Elle en est désunie en 1678[22].

En 1678, un procès est en cours entre les « dames de Remiremont, décimatrices » (bénéficiaires de la dîme) et les habitants de Buissoncourt au sujet des réparations à faire dans l'église. A cette occasion, les habitants produisent un « contredit » adressé au bailliage de l'évêché de Metz dont certaines digressions sont intéressantes pour l'histoire locale. La lecture de ce document montre le ressentiment des habitants de Buissoncourt à l'égard de leurs voisins de Haraucourt convertis à la religion réformée[13].

Au début du XVIIIe siècle, les étangs de Buissoncourt sont mentionnés dans une liste de « menus cadeaux » fait par le duc Léopold au prince de Craon, l'époux légitime de la maîtresse du duc[23].

En 1751 les curés de Buissoncourt et d'Haraucourt s'affrontent en justice à propos d'une poignée de chanvre « dix-mée nuitamment » par la servante du curé de Buissoncourt au détriment de celui de Haraucourt. Au détour des pièces de ce curieux procès, on apprend que la pomme de terre est déjà cultivée à cette époque[24], donc bien avant que Parmentier ne tente de la vulgariser.

Il semble que cet incident entre les deux curés ne soit que l'une des nombreuses péripéties de leur opposition. Le fond de leurs divergences reposait sur les bénéfices de la dîme prélevée sur les anciens étangs et sur l'écart de la Borde. Cet impôt avait toujours bénéficié au curé d'Haraucourt ; celui-ci arguant la propriété des étangs par le duché de Lorraine. Le curé de Buissoncourt s'appuyait sur le fait que les étangs, nonobstant leur propriété, étaient situés dans l'évêché de Metz comme le village de Buissoncourt, donc la dîme devait lui revenir. Cette affaire fut arbitrée par un procès qui se termina en 1790 au bénéfice du curé d'Haraucourt[25] - [26].

En 1779 se termine un procès entre les communautés de Haraucourt, Buissoncourt et Réméréville au sujet des « patis » de Rascenel (lieu-dit)[27].

Le 4 mars 1784 : un ballon gonflé à l'air chaud est lancé depuis la basilique de Saint-Nicolas-de-Port. Il finit sa course à Buissoncourt[28].

Dans un pouillé manuscrit du diocèse de Nancy pour l'année 1784, on lit que la cure de Buissoncourt figure parmi les plus pauvres du diocèse avec un revenu annuel de 860 livres.

Les anciens étangs

Il a existé un vaste étang qui ennoyait la vallée de la Roanne et celle du ruisseau de Cerville, territoires actuels de Buissoncourt et d'Haraucourt. On pense généralement que la digue fut construit au XIIe siècle par les ducs de Lorraine. Dans les registres de comptes du duché de Lorraine en 1575, on peut lire que l'étang de Buissoncourt a produit « 535 fr 2 gr pour le poisson vendu et a envoyé à l'hôtel du duc 235 beschets (brochets), 49 perches et 78 brèmes »[29]. La lecture d'une acte d'échange en date du 15 février 1593, entre le duc Charles et le cardinal-évêque de Metz et de Strasbourg, nous apprend que les étangs sont asséchés. Le village était une presqu'île au milieu de ce lac qui est encore mentionné dans un acte de 1623 par lequel le duc Henri vend l'étang pour 80 000 livres à son neveu le prince de Phalsbourg[19]. Selon Henri Lepage, les archives départementales possèdent une carte figurative des prés dit « les étangs » dressée en 1704. Récemment, les services municipaux ont sauvé l'une des bornes qui marquaient les limites de l'étang. Elle est actuellement installée à côté du monument aux morts. Elle représente sur une face une crosse symbolisant le domaine de l'évêque de Metz et sur la face opposée, une croix de Lorraine symbolisant le duché.

La page Wikipedia d'Haraucourt donne plus de détails à propos de ces étangs.

Révolution française et empires

En 1790, Buissoncourt devient le chef-lieu d'un canton qui comprend les communes de Buissoncourt, Cercueil (aujourd'hui Cerville), Haraucourt, Saulxures-lès-Nancy et Lenoncourt. Par délibération de l'Assemblée du Conseil Départemental, en date du 24 novembre 1790, le canton est modifié. Il comprend désormais les communes de Réméréville, Cercueil, Gellenoncourt, Buissoncourt, Haraucourt, Bosserville, Art-sur-Meurthe et Velaine-sous-Amance. Le chef-lieu de canton est transféré à Lenoncourt. Le Consulat crée ensuite le canton de Saint-Nicolas-de-Port ce qui supprime celui de Lenoncourt.

Joseph Boulin né à Buissoncourt en 1789 fut décoré de la Légion d'honneur le 12 août 1822 pour ses campagnes et multiples blessures entre 1809 et 1815[30].

Marie François De Schacken (ou de Schokey) se distingua également pendant cette période (voir la rubrique personnalités liées à la commune).

Lorsqu'elle fut créée, la médaille de Sainte-Hélène fut remise à 4 habitants de la commune ayant combattu pendant les guerres napoléoniennes et encore vivants en 1857. Il s'agit de François Ambiel, Jacques Caron, Nicolas Caron et Pierre Coqueron[31].

Époque contemporaine

En 1830, H.Lepage dit que l'on voit encore les ruines d'une ancienne église sur le chemin de Lenoncourt, au lieu-dit le vieil Moustier[17]. En lorrain roman, moustier (moutier) est synonyme d'église (dictionnaire des patois romans de la Moselle par Léon Zéliqzon).

En 1855, la région est traversée par une épidémie de « choléra asiatique ». Les statistiques de l'époque font état de 117 cas à Buissoncourt suivis de 23 décès[32]. Toutefois, plusieurs communes du secteur on des chiffres aussi importants que l'on ne retrouve pas dans les registres de l'État-civil. Il convient donc de les considérer avec prudence.

Le 22 juin 1861, un ouragan abat le clocher de l'église[33].

En 1872, à la suite de la guerre de 1870 et du traité de Francfort qui a ramené la frontière allemande à 15 km, à Moncel-sur-Seille, un nombre important de douaniers élisent domicile à Buissoncourt[34].

Dans une délibération du 8 septembre 1878, le conseil municipal d'Haraucourt est sollicité par celui de Buissoncourt pour participer aux frais de construction du pont sur la Roanne, en lieu et place du gué dit de la Borde, sur le chemin vicinal de Buissoncourt à Varangéville. La délibération de Buissoncourt actant cette demande date du 11 août 1878. À cette date, il existe un différend entre les deux communes à propos de l'annexion de la Borde par Buissoncourt. L'assemblée de Haraucourt refuse toute participation à la construction de ce pont.

En 1880, une jeune habitante de la commune s'étant rendue à Lourdes se dit miraculeusement guérie d'une plaie purulente dans le dos. Si plusieurs journaux proches des milieux catholiques relaient les dires de la jeune femme, d'autres journaux nationaux, moins réceptifs à ce genre d'événement, se gaussent de cette guérison subite[35].

1890 est l'année d’achèvement du premier remembrement du territoire communal. Il s'agit en réalité d'une révision cadastrale améliorée par un abornement général avec des échanges volontaires entre propriétaires d'une même section cadastrale. Monsieur Hottenger, alors géomètre du cadastre dans le département de Meurthe-et-Moselle en est le principal artisan[36].

1899, le 16 novembre : une pétition est déposée par la société Marchéville-Daguin et Cie en vue d'obtenir une extension de la concession de mines de sel gemme dite concession de Saint-Nicolas. Cette demande de modification de périmètre inclut une partie du territoire de la commune[37].

1914 : si Buissoncourt est à peu près épargné lors de la bataille du Léomont qui s'étend jusqu'à la commune voisine de Haraucourt, le Nord et l'Est du territoire sont le théâtre d'un terrible combat lors de la bataille du Grand-Couronné au début de septembre. Les manuels d'histoire parlent surtout des combats du bois de St-Paul (Territoire de Réméréville) et du bois d'Haraucourt qui sont en limite de territoire mais la mitraille ne s'arrête pas aux limites administratives. Le site « mémoire des hommes » recense 131 fiches de soldats français tués sur le territoire communal.

Le 12 septembre, les Allemands quittent le secteur et un calme relatif s'installe. Le château de Romémont est alors transformé en hôpital militaire de campagne.

Le monument aux morts de Buissoncourt est inauguré le . Il est l’œuvre du sculpteur nancéien Georges Gerbeaux.

Le , le lieutenant Jean Barbaza du 30e bataillon de chars de combat, blessé la veille à Burthecourt-aux-Chênes est déclaré mort pour la France à l'ambulance de Buissoncourt à l'âge de 29 ans[38].

Les voies ferrées étroites de la grande guerre

Après la bataille des frontières et la victoire française de la Marne au début de la Première Guerre mondiale, Les forces combattantes se fixent de part et d'autre de la frontière de 1871. Il faut donc les approvisionner. Côté français, l'armée commence la construction d'un réseau ferré appelé « voie de 60 ». Partant de Dombasle-sur-Meurthe où les ateliers du grutier Perbal sont transformés en usine d'armement, la voie de 60 descend le long du canal de la Marne au Rhin. Elle bifurque un peu avant le pont du canal franchissant de la Roanne à Varangéville. Elle traverse la Roanne juste avant le pont de Lenoncourt sur la route numéro D2k et remonte sa vallée, le long de la rive droite, jusqu'à l'extrémité Est du territoire de Buissoncourt où se situe la première intersection. Une voie remonte entièrement la vallée de la Roanne jusqu'à la forêt de Ranzey ; tandis qu'une autre bifurque vers le nord, en direction de la forêt de Champenoux. Tout près de cette intersection, on distingue encore un important aménagement du sol. Les documents militaires parlent régulièrement de la gare de triage de Romémont. Pour certains habitants de Buissoncourt, cette gare de triage se situait à cet endroit. La bifurcation remonte toujours vers le nord dans la petite vallée du ruisseau de l'étang Vittel, elle passe derrière le domaine de Romémont et entre dans la forêt domaniale de Champenoux sur la rive gauche du ruisseau de la Bouzule. Dès cette entrée, un second aménagement important du terrain est visible dans la forêt. Ne serait-ce pas là que se situait la gare de Romémont où le nom serait plus logique puisque nettement plus proche du lieu-dit ? Seuls des recherches complémentaires aux archives militaires permettront de trancher ce débat. Pour revenir au tracé, il ne cessera d'être prolongé pendant toute la guerre[39]. Une autre bifurcation est construite depuis le château de Romémont. Elle suit la lisière du bois de Froide terre, chemine jusqu'à l'entrée de Velaine-sous-Amance et tourne en direction de Voirincourt avant de rejoindre la gare de Laître-sous-Amance.

L'Armistice est prononcé le 11 novembre 1918. Dès la mi-décembre suivante, le préfet de Meurthe-et-Moselle ordonne par décret le démantèlement de cette voie. Il en reste aujourd'hui quelques vestiges que les amateurs d'histoire locale connaissent.

Politique et administration

Population et société

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[41]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2008[42].

En 2020, la commune comptait 257 habitants[Note 3], en diminution de 6,55 % par rapport à 2014 (Meurthe-et-Moselle : +0,06 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Économie

La majeure partie des habitants travaillent dans l'agglomération de Nancy distante de 18 km. L'industrie du sel très proche qui était le principal employeur au XXe siècle et qui est toujours en activité n'emploie presque plus de main-d’œuvre locale. Il en est de même pour l'agriculture qui ne compte plus qu'une seule exploitation au village. Il n'y a plus de commerce. On compte deux artisans du bâtiment. Il y a un dépôt d'une importante entreprise régionale de travaux publics mais aucun emploi n'est directement lié à ce site.

La commune tire une part non négligeable de ses revenus des forêts qu'elles possèdent.

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- Église Saint-Martin XIXe siècle.

- Carré militaire au cimetière.

- Monument aux morts du sculpteur nancéien Georges Gerbeaux.

- Château de Romémont construit entre 1603 et 1609 par Michel Bouve, résidence de la famille du Pont de Romémont, transformé en 1691 : deux tours carrées, une tour ronde.

- Ruines de l'ermitage de Romémont à environ 1 km du village.

- Maison lorraine 1749.

- Petit patrimoine : borne des anciens étangs, croix de chemin, lavoir, fontaines, pompes.

_%C3%A9glise_(02).jpg.webp) Église Saint-Martin.

Église Saint-Martin._carr%C3%A9_militaire_au_cimeti%C3%A8re.jpg.webp) Carré militaire.

Carré militaire._monument_aux_morts.jpg.webp) Monument aux morts.

Monument aux morts._croix_de_chemin.jpg.webp) Croix de chemin.

Croix de chemin._lavoir_et_fontaine.jpg.webp) Lavoir et fontaine.

Lavoir et fontaine._pompe%252C_rue_principale.jpg.webp) Pompe de la rue principale.

Pompe de la rue principale.

Personnalités liées à la commune

Charles Lambert, dit le Bon Père est né à Seichamps (54) le 1er janvier 1664 et décédé à Buissoncourt le 28 janvier 1710. Sous sa direction la paroisse de Buissoncourt s'est développée[21]. « Sa sainteté » était connue de tous aussi bien de ses confrères que des gens qui venaient prendre conseil auprès de lui. La population de Buissoncourt en garde toujours le souvenir. L'abbé Chatrian a été le premier biographe du Bon Père de Buissoncourt en 1772. Son manuscrit se trouve à la Bibliothèque diocésaine de Nancy.

Schacken Marie François (baron Marie François de Schacken)[45] est né à Buissoncourt le 19 mars 1793. Sur son acte de naissance, le nom est écrit Schaiken, sans particule. L'état civil indique que son père, Guillaume Schaiken exerce la profession de cultivateur et homme de loi[46](avocat). Son grand-père Antoine de Schacken originaire de Flandre arriva en Lorraine avec le duc Léopold. Étant baron de l'empire d'Allemagne, L'aïeul fit enregistrer ses titres de noblesse au greffe de la cour de Nancy le 26 août 1766[45].

Marie François De Schacken commence ses études de médecine à Nancy en 1806. En 1810 il est nommé médecin militaire et part pour la campagne de Russie. Il fait ensuite les campagnes de Saxe et de France en tant que chirurgien militaire. Il est le seul chirurgien du premier corps de la Grande Armée rescapé du passage de la Bérézina. Rentré en Lorraine, il est rattaché à l'hôpital militaire de Nancy. Il se rend ensuite à Paris pour terminer ses études. Le 1er juin 1819, il présente à la faculté de médecine de Paris une dissertation sur la fièvre traumatique en vue d'obtenir le grade de docteur en médecine[47]. Il s'établit ensuite à Nancy comme praticien.

Curieusement, il vante les mérites de la saignée dans un article médical à propos du traitement « de la pustule maligne » alors que cette pratique est abandonnée depuis longtemps[48].

En 1832, il rédige une note médicale plusieurs fois citée à propos du choléra qui sévit alors en Lorraine, notamment à Velaine-en-Haye[49].

En 1866, il est médecin en chef de l’hôpital Saint-Charles à Nancy[50].

Il reçoit la croix de la Légion d'honneur le 4 juillet 1866 selon l'institut Napoléon ; Il est fait chevalier de la Légion d'honneur par décret impérial du 14 juillet 1866 selon le bulletin du ministère de l'Intérieur[51]. Il décède à Nancy en 1876[52].

La Revue de l'Institut Napoléon, no 179, 1999, volume II, lui consacre un article.

Héraldique

Le blason représente en son milieu des flots qui symbolisent l'ancien étang très vaste situé en amont du village entre le XIIe et le XVIIe siècle. La crosse symbolise l'appartenance du village à l’Évêché de Metz. Les deux croix de Lorraine qui l'entourent reflètent l'enclavement dans le duché de Lorraine.

D'argent aux deux fasces ondées abaissées d'azur, à la crosse épiscopale de gueules mouvant de la pointe et brochant sur le tout, chapé du même chargé de deux croisettes patriarcales d'or.

Blason populaire

les habitants étaient surnommés « les rendremis » ce qui signifie les rendormis ; on les appelait également « les méchantes fômmes » parce que l'on prétendait qu'ils étaient «de mauvaises langues». Plus rarement, on parlait des habitants de Buissoncourt en les appelant «nos gens». Les habitants de Romémont étaient surnommés les « grands louvetiers »[53] - [54].

Bibliographie

- Journaux de marche et opérations (JMO) des différentes compagnies du Génie ayant travaillé à la construction et à l'entretien de la voie ferrée no 13 dite voie de Lorraine.

- Archives municipales de Varangéville.

Article connexe

Liens externes

- « Buissoncourt », Monographies communales de Meurthe-et-Moselle réalisées pour l'exposition universelle de 1889 et conservées par les Bibliothèques de Nancy, sur https://galeries.limedia.fr

- Buissoncourt sur le site de l'Institut géographique national

- Buissoncourt, cahier de Doléances pour les états généraux de 1789

Notes et références

Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- Henri Rapin, « TeS à travers les temps géologiques », sur associationtousensel.blogspot.com, (consulté le ).

- http://www.petit-patrimoine.com/fiche-petit-patrimoine.php?id_pp=54104_1

- « Rapports et délibérations du Conseil Général de Meurthe-et-Moselle », sur gallica.bnf.fr, (consulté le ).

- [enquete publique CSMSE] « info-mairie du 18 juillet 2019 - Mairie de Haraucourt », sur www.haraucourt.mairie54.fr, (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Henri Lepage, « Dictionnaire topographique de la Meurthe », sur gallica.bnf.fr, (consulté le ).

- Henri Lepage, « Les communes de la Meurthe », sur gallica.bnf.fr, (consulté le ).

- « Répertoire archéologique pour le département de Meurthe-et-Moselle », sur gallica.bnf.fr, (consulté le ).

- L'Austrasie : revue de Metz et de Lorraine Archives du département de la Moselle : évêché de Metz, Metz, Imprimerie de Rousseau-Pallez, , 645 p. (lire en ligne), p. 288-289 ; 433.

- Henri Lepage, « les communes de la Meurthe 2e partie », sur gallica.bnf.fr, (consulté le ).

- « les communes de la Meurthe par Henri LEPAGE », sur Gallica.

- « Cahier de doléances de Buissoncourt », sur gallica.bnf.fr, (consulté le ).

- « Les communes de la Meurthe par Henri LEPAGE », sur Gallica.

- Paul Beix, Haraucourt avant 1789, Haraucourt, monographie, p. 70

- Jean Hurstel, « L'ermitage de Romémont et le bon père de Buissoncourt », sur gallica.bnf.fr, trimestrielle, (consulté le ).

- « Recueil de documents sur l'histoire de Lorraine », sur Gallica, (consulté le )

- le Pays lorrain, Nancy, , 810 p. (lire en ligne), p. 557.

- « L'indépendant rémois », sur gallica.bnf.fr, quotidien, (consulté le ).

- Henri (1814-1887) Auteur du texte Lepage, Archives communales et hospitalières de la Meurthe, par Henri Lepage,..., (lire en ligne), p. 159

- Paul Beix, L'histoire de Haraucourt, Haraucourt, Monographie

- Henri Lepage, « Archives communales et hospitalières de la Meurthe », sur gallica.bnf.fr, (consulté le ).

- Léon Goulette, rédacteur en chef, L'Est Républicain, Nancy, , 6 p. (lire en ligne), p. 3.

- « Chrétienne de Danemark, Duchesse de Lorraine », sur gallica.bnf.fr, 1937-1939 (consulté le ).

- « Archives nationales (France) - Base de données Leonore/carte des départements français », sur www2.culture.gouv.fr (consulté le ).

- « Les médaillés de Ste-Hélène - Généalogie », sur www.stehelene.org (consulté le ).

- Docteur Louis Bertand, « le choléra asiatique en Lorraine », sur gallica.bnf.fr, (consulté le ).

- L'Espérance : courrier de Nancy, Nancy, , 4 p. (lire en ligne), p. 3.

- Jodeph Cabret, monographie de Buissoncourt, Buissoncourt, , 12 p. (lire en ligne), p. 5.

- « L'anti-clérical », sur gallica.bnf.fr, hebdomadaire (consulté le ).

- Georges Hottenger, « la propriété rural : morcellement et remembrement », sur gallica.bnf.fr, (consulté le ).

- L'Est Républicain, Nancy, , 4 p. (lire en ligne), p. 4.

- « journal des débats politiques et littéraires », sur gallica.bnf.fr, (consulté le ).

- « Cartes de la grande guerre essentiellement en Lorraine », sur cherbe.free.fr (consulté le ).

- « Répertoire national des élus (RNE) - version du 24 juillet 2020 », sur le portail des données publiques de l'État (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Théophile de Auteur du texte Lamathière, Panthéon de la Légion d'honneur. 12 / par T. Lamathière, 1875-1911 (lire en ligne)

- « Visionneuse - Archives Departementales de Meurthe et Moselle », sur archivesenligne.archives.cg54.fr (consulté le )

- Marie François de SCHACKEN, Dissertation générale sur la fièvre traumatique; thèse, etc, (lire en ligne)

- Louis (1853-19 ) Auteur du texte Mesnard, Du traitement de la pustule maligne / par Louis Mesnard,..., (lire en ligne)

- Société de géographie de l'Est Auteur du texte, « Bulletin de la Société de géographie de l'Est », sur Gallica, (consulté le )

- « L'Abeille médicale », sur gallica.bnf.fr, (consulté le )

- France Ministère de l'intérieur Auteur du texte, « Bulletin officiel du Ministère de l'intérieur », sur Gallica, (consulté le )

- Ernest Glaeser, « biographie nationale des contemporains », sur gallica.bnf.fr, (consulté le ).

- Jean Vartier, Sobriquets et quolibets de Lorraine, Jarville-la-Malgrange, Édition de l'Est, , 217 p. (ISBN 2-86955-065-0, lire en ligne), p. 189.

- « blason populaire, Cartographie des blasons populaires (sobriquet par village, sobriquets) en Langue lorraine-romande et en Picard », sur cherbe.free.fr (consulté le )