Dieulouard

Dieulouard est une commune française située dans le département de Meurthe-et-Moselle en région Grand Est.

| Dieulouard | |||||

Le château de Dieulouard en 2008. | |||||

Héraldique |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Grand Est | ||||

| Département | Meurthe-et-Moselle | ||||

| Arrondissement | Nancy | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes du bassin de Pont-à-Mousson | ||||

| Maire Mandat |

Henri Poirson 2020-2026 |

||||

| Code postal | 54380 | ||||

| Code commune | 54157 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Déicustodiens ou Scarponais [1] | ||||

| Population municipale |

4 712 hab. (2020 |

||||

| Densité | 266 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 48° 50′ 26″ nord, 6° 04′ 14″ est | ||||

| Altitude | Min. 177 m Max. 307 m |

||||

| Superficie | 17,69 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Unité urbaine | Dieulouard (ville isolée) |

||||

| Aire d'attraction | Nancy (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton d'Entre Seille et Meurthe (bureau centralisateur) |

||||

| Législatives | Sixième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

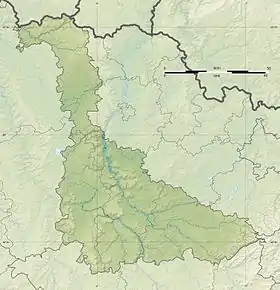

Géolocalisation sur la carte : Meurthe-et-Moselle

Géolocalisation sur la carte : Grand Est

| |||||

Géographie

La commune fait partie du Parc naturel régional de Lorraine[2].

D’après les données Corine land Cover, le ban communal de 1 805 hectares comportait en 2011, 57 % de zones agricoles , 19 % de forêts , 8 % de prairies, 10 % de zones urbanisées, 2 % de mines et 4 % de surfaces en eau. Le territoire communal est arrosé par la Moselle (2,616 km) et la Moselle Canalisée (2,581 km) mais aussi par les cours d’eau suivants: Le Ruisseau d'Esche (2,316 km) , le Ruisseau la Natagne (1,63 km) , le Ruisseau la Bouillante (0,912 km)[3]

Localisation

Dieulouard se situe entre Pont-à-Mousson et Nancy, sur la rive gauche de la Moselle, au pied d'une falaise calcaire au sommet de laquelle se trouve le monument de Notre-Dame-des-Airs. Cette petite ville d'environ 5 000 habitants est très bien desservie, notamment par la N 411 qui va de Toul à Dieulouard. Pour se rendre à Nancy ou à Metz, qui ne sont qu'à une trentaine de minutes de Dieulouard, les habitants disposent de nombreux moyens routiers (A31, N 57) et ferroviaires (TER).

Entre les deux bras de la Moselle, en amont de Dieulouard, se trouvent des étangs où l'on peut se livrer à la pêche. Située au cœur de la petite Suisse lorraine, cette ville verdoyante est le point de départ de plusieurs randonnées. Elle est également dotée de commerces de proximité.

Communes limitrophes

|

Blénod-lès-Pont-à-Mousson · Pont-à-Mousson |  | ||

| Jezainville | N | Ville-au-Val | ||

| O Dieulouard E | ||||

| S | ||||

| Pompey · Frouard · Nancy |

Hameaux, quartiers, clos et lieux-dits

- Gellamont

- Scarpone

Urbanisme

Typologie

Dieulouard est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1] - [4] - [5] - [6]. Elle appartient à l'unité urbaine de Dieulouard, une unité urbaine mono communale[7] de 4 763 habitants en 2017, constituant une ville isolée[8] - [9].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Nancy, dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 353 communes, est catégorisée dans les aires de 200 000 à moins de 700 000 habitants[10] - [11].

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (60,7 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (64,7 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante: terres arables (44,5 %), forêts (18,9 %), zones urbanisées (10,5 %), eaux continentales[Note 3] (9,9 %), prairies (7,2 %), cultures permanentes (4,8 %), zones agricoles hétérogènes (4,2 %)[12].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou des territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photographies aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[13].

Toponymie

Le nom est attesté sous les formes[14] - [15] : Castellum Deilauvart (992-1025) ; Castrum quod dicitur Deus Louvart (1028) ; Castrum Desluardum (1041-1046) ; Deulewart (1082 ); D[eu]slowart (1090-1107) ; Deulewart (1120-1163) ; Deusteuward (1156) ; Deulouart (1184) ; Deilowart (1240) ; Deulowart (1249) ; Deulouvart et Delouard (1253) ; Dieulewart (1270) ; Dei Custodia (1277) ; Delouwart (1278) ; Deilewart (1285) ; Deullouart (1323) ; Deulowairt (1335) ; Duaillewart (1425) ; Deullewart (XVe siècle) ; Dieullewart (1498) ; Dieulowart (1551) ; Dieueleward (1594) ; Dieulewart (1623) ; Dieulewardt (1637).

Puis au cours de la Révolution française, la commune porte le nom de Scarpone[16].

Le nom de Dieulouard résulte de l'évolution de Deu la ward, c'est-à-dire «Dieu la garde, la préserve», que lui donnèrent les premiers seigneurs[17] - [18].

Histoire

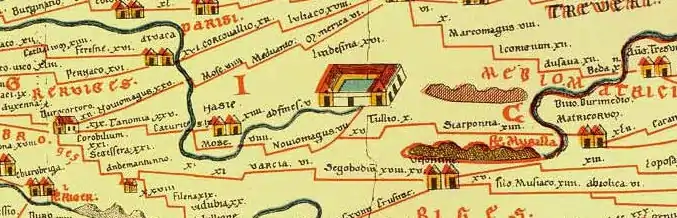

L'actuelle ville de Dieulouard a pris la suite de la cité gallo-romaine de Scarpone ou Scarponne (Scarpona[19] sur la carte de Peutinger), située sur une île de la Moselle, à la limite du pays des Médiomatriques et de celui des Leuques. Bien que ce point reste discuté, il est généralement admis que les Leuques seraient à l'origine de la fondation de Scarpone, qui a donné son nom à la porte Serpenoise à Metz.

Selon une légende évoquée par l'abbé Melnotte dans sa notice historique sur Scarpone et Dieulouard (1895), la ville aurait été fondée par une colonie de Troyens fugitifs, ayant à leur tête un dénommé Serpanus.

À l'époque romaine, Scarpone fait partie de la province de Gaule Belgique, dont la capitale est Durocortorum (Reims), puis de la province de Belgique Première, dont la capitale est Augusta Treverorum (Trèves). C'est alors la ville la plus importante du pagus Scarponensis[20] - [21] qui était limité, au sud par le pagus Tullensis (Toul), au sud-ouest par le pagus Bedensis (le pays de Blois qui a survécu dans le nom de Broussey-en-Blois ou de Rosières-en-Blois), à l'ouest et au nord-ouest par le pagus Virdunensis (Verdun), au nord-est par le pagus Mettensis (Metz), à l'est par le pagus Salnensis (le Saulnois dont il reste la trace dans Dain-en-Saulnois, Silly-en-Saulnois, Fresnes-en-Saulnois, Laneuveville-en-Saulnois), au sud-est le pagus calvomontensis (Chaumontois). Scarpona est connue par l'Itinéraire d'Antonin. La Chronique de Frédégaire cite Berthonius homo Scarponensis, en 624. Scarpona est située sur la rive gauche de la Moselle où la voie romaine de Metz à Reims par Nasium traversait la Moselle pour rejoindre Toul. Le nom du pagus Scarponensis, connu entre 706 et 1028, par les chartes et le cartulaire de Gorze a subi au cours du temps des variantes : pagus Scarmensis, Scarbonensis, ou Carmensis. Scarponne était le lieu de résidence du comte chargé de l'administration du comitatus Scarponensis. Aujourd'hui Scarponne n'est plus qu'un hameau dépendant de Dieulouard. Au Xe siècle c'était une forteresse importante. Elle était au Moyen Âge placée sur une île et dépendait du diocèse de Toul. En 1604, un changement du cours de la Moselle met le hameau de Charpeigne dans le diocèse de Metz. Au traité de Meersen, le pagus Scarponensis passe à Charles le Chauve avec le Verdunois et le Toulois. Il marque la frontière orientale du royaume de Francie occidentale jusqu'en 879. Après la diète de Trebur, il a fait parie de la Francie orientale malgré les efforts des derniers carolingiens, Charles III le Simple et Lothaire. Le pagus Scarponensis tenu par les comtes de Charpeigne n'est plus cité après 1028[22]. Il a probablement été partagé entre les trois places fortes de Dieulouard, Mousson et Prény[23].

Dans sa notice de 1895, l'abbé Melnotte fait état d'une tradition locale selon laquelle le fameux Labarum annonçant la victoire de Constantin serait apparu dans les environs de Scarpone en 311.

Voici, résumée en quelques dates, l'histoire de Scarpone et de Dieulouard depuis les invasions barbares, étant précisé que les dates les plus anciennes sont parfois controversées.

- 366 : Flavius Jovin défait les Alamans près de Scarpone.

- 451 : sous la conduite d’Attila, les Huns envahissent la Gaule et mettent à sac la ville de Metz après avoir vainement tenté de s’emparer de Scarpone.

- 625 : date approximative de la création du Pagus Scarponensis (comté de Scarpone).

- 945 : le comté de Scarpone passe aux mains des comtes de Verdun (issus de la maison d’Ardenne, à laquelle appartiennent notamment Sigefroid, premier comte de Luxembourg, et Godefroy de Bouillon, fondateur du royaume latin de Jérusalem).

- 985 : Lothaire, roi des Francs[24], s’empare de Verdun, fait prisonnier le comte Godefroy et assiège Scarpone. La comtesse Mathilde de Saxe, épouse de Godefroy, tient tête à l’envahisseur. Godefroy ne sera libéré qu'après l’avènement d'Hugues Capet en 987.

- 997 : Frédéric, fils de Godefroy le Captif, cède le comté de Scarpone à Heimon (ou Haymon), évêque de Verdun. Cette cession, qui devient effective à la mort de Frédéric en 1022, coïncide probablement avec la fondation du village de Dieulouard sur la rive gauche de la Moselle.

- 1007 : date traditionnelle de la destruction de Scarpone (attribuée selon les auteurs à Henri II, roi de Germanie, ou à son successeur, Conrad II). Les habitants de la localité se réfugient à Dieulouard.

- 1020 : consécration de la collégiale Saint-Laurent.

- 1140 : le concile provincial de Dieulouard tente de mettre fin aux usurpations de biens ecclésiastiques commises par Théodoric d’Imbercourt, châtelain de Bar.

- 1320 : date approximative de la charte d’affranchissement accordée aux habitants de Dieulouard par Henri d’Apremont, évêque de Verdun.

- 1429 : Jean Coulon, dit Jean de Dieulouard, écuyer de René d'Anjou, accompagne Jeanne d’Arc à Nancy et à Chinon.

- 1504 : consécration de la nouvelle église paroissiale Saint-Sébastien.

- 1552 : la prévôté de Dieulouard est réunie à la France par Henri II en même temps que les trois évêchés de Metz, Toul et Verdun.

- 1608 : les bénédictins anglais prennent possession de l’ancienne collégiale Saint-Laurent, dont ils font leur prieuré.

- 1660 : Louis XIV fait démanteler le château de Dieulouard.

- 1790 : la commune de Dieulouard fait désormais partie du département de la Meurthe.

- 1793 : les bénédictins anglais sont expulsés de Dieulouard.

- 1870 : durant la guerre franco-allemande a lieu l'affaire de Dieulouard () où le 27e régiment d'infanterie se trouve engagé.

- 1871 : la commune de Dieulouard fait désormais partie du département de Meurthe-et-Moselle.

- 1873 : implantation de l'usine Gouvy à Dieulouard.

- 1918 : deux bombes allemandes tombent sur l’église Saint-Sébastien sans exploser.

- 1920 : inauguration du monument de Notre-Dame-des-Airs.

Population et société

Démographie

Au rang français du nombre d'habitants, Dieulouard est 2180e.

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[27]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2006[28].

En 2020, la commune comptait 4 712 habitants[Note 4], en augmentation de 1,77 % par rapport à 2014 (Meurthe-et-Moselle : +0,06 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Sports

- Dieulouard est réputée en Meurthe-et-Moselle pour le handball avec une équipe en nationale 2, l'ESS Dieulouard HB, après une belle saison qui l'a vue terminer deuxième de N3.

- Le club de football Étoile sportive qui a eu des résultats honorifiques dans les années 1970 avec le 7e tour de la Coupe de France atteint plusieurs fois. Cette association sportive fut dissoute tant par manque de finances que de jeunes et de dirigeants.

- Tennis.

- Le club local de rugby, jumelé avec la commune voisine de Liverdun, fait régulièrement bonne figure au sein du Comité territorial d'Alsace-Lorraine. En Promotion d'honneur pour la saison 2011-2012, le club a vu cette saison l'arrivée de nombreux joueurs, débutants ou confirmés. Les effectifs de l'école de rugby ne cessent de croître.

Économie

Les historiens s'accordent à décrire une économie essentiellement agricole et viticole au XIXe siècle : « Surf. Terr. 1768 hect. dont 1072 en terres lab., 146 en prés, 129 en vignes, 235 en bois. »[30] - [31]

Mais Lepage précise également que l’économie industrielle et artisanale utilisait la force motrice de l’eau :

« le ruisseau, remarquable par l'abondance et la limpidité de ses eaux, sort de dessous le château de Dieulouard ; dans un cours de 700 mètres, il fait mouvoir un moulin, une féculerie et une filature, puis va se perdre dans la Moselle. »

Secteur primaire (agriculture)

Le secteur primaire comprend, outre les exploitations agricoles et les élevages, les établissements liés à l’exploitation de la forêt et les pêcheurs.

D'après le recensement agricole 2010 du ministère de l'Agriculture (Agreste[32]), la commune de Dieulouard était majoritairement orientée[Note 5] sur la production de céréales et d'oléagineux sur une surface agricole utilisée[Note 6] d'environ 800 hectares (en deçà de la surface cultivable communale) stable depuis 1988. Le cheptel en unité de gros bétail s'est réduit de 170 à 58 entre 1988 et 2010. Il n'y avait plus que six exploitations agricoles ayant leur siège dans la commune employant neuf unités de travail[Note 7].

Culture locale et patrimoine

Édifices civils

- Voie romaine Reims-Metz.

- Vestiges de la Scarpone antique : remparts du castellum, IVe siècle.

- Château de Dieulouard : ancien château épiscopal bâti aux environs de l'an 1000 (plus précisément en 997, selon la tradition locale) pour protéger les habitants du nouveau village de Dieulouard. Il fut remanié XVIe siècle pour s'adapter aux armes à feu, et démantelé en 1660 par Louis XIV. Composé d'une enceinte polygonale flanquée jadis de sept tours rondes et d'une tour carrée, d'une chapelle castrale (église paroissiale depuis 1481) et des restes du chemin de ronde. Il héberge l'Association des amis du Vieux Pays. Les vestiges du château sont inscrits au titre des monuments historiques par arrêté du [33].

- Plusieurs immeubles remarquables notamment de la Renaissance, dont la maison des Voués.

Édifices religieux

- Chapelle Notre-Dame-des-Airs : chapelle commémorative de la Première Guerre mondiale, monument inauguré en 1920, supportant une statue de la Vierge haute de trois mètres et dominant l'ancien site de Scarpone et la vallée de la Moselle (48° 51′ 02,4″ N, 6° 04′ 14,5″ E).

- Église Saint-Sébastien : église de style gothique, consacrée en 1504, édifiée sur un escarpement rocheux au-dessus d'une crypte médiévale. Les enveloppes métalliques de deux bombes allemandes, tombées en 1918 sur l’église sans exploser, ont été conservées et fixées à deux piliers de la nef. La crypte renferme une statue de la Vierge en terre cuite. Deux vitraux évoquent des épisodes de l'histoire locale, la victoire de Jovin sur les Alamans (366) et le concile de Dieulouard (1140). L'église est inscrite au titre des monuments historiques par arrêté du [34].

- Plusieurs calvaires, tous disparus.

Chapelle Notre-Dame-des-Airs.

Chapelle Notre-Dame-des-Airs. Église Saint-Sébastien.

Église Saint-Sébastien. Portail daté de 1739, ajouté par Nicolas Barthélémy, curé de Dieulouard.

Portail daté de 1739, ajouté par Nicolas Barthélémy, curé de Dieulouard. Détail de la porte de l'église : le martyre de saint Sébastien.

Détail de la porte de l'église : le martyre de saint Sébastien. Crypte de l'église.

Crypte de l'église.

Équipements culturels

- Musée des Amis du Vieux-Pays, au château : vestiges gallo-romains du site de Scarpone, reconstitution d'un cimetière d'inhumations sous tuiles.

Personnalités liées à la commune

- Jean de Dieulouard : écuyer de René d'Anjou (gendre du duc de Lorraine et beau-frère de Charles VII), il accompagna Jeanne d'Arc à Nancy et à Chinon au début de l'année 1429 (1428, ancien style). Il devint par la suite abbé de Sainte-Marie-aux-Bois et fut peut-être envoyé à Rome en 1471 pour demander la dispense pontificale nécessaire au mariage du futur duc René II de Lorraine et de Jeanne d'Harcourt. Il mourut à Phlin en 1485. Il ne doit pas être confondu avec Jean Colin (ou Collin), originaire de Greux, village proche de Domremy, qui fut curé-doyen de Dieulouard et accorda l'hospitalité à Jeanne d'Arc lors de son passage dans cette ville, alors qu'elle se rendait à Nancy.

- Edward Mayhew (le fondateur) et plusieurs générations de moines anglais en exil qui de 1608 à 1793 vécurent dans leur prieuré bénédictin attaché à l'ancienne collégiale Saint-Laurent.

- Pierre André (1903-1983), homme politique.

Héraldique

« De gueules à la crosse épiscopale d'or, mouvant de la pointe, accostée de deux épées basses d'argent. »

Voir aussi

Bibliographie

- Bazaille Manuel, « L'abbatiat de Jean de Dieulouard », Nos villages lorrains, no 99, .

- G. Hamm, Carte Archéologique de la Gaule. 54. La Meurthe-et-Moselle, Paris, 2005.

Articles connexes

Liens externes

- Site officiel

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :

- « Dieulouard et Scarpone », Monographies communales de Meurthe-et-Moselle réalisées pour l'Exposition universelle de 1889 et conservées par les bibliothèques de Nancy, sur https://galeries.limedia.fr.

Notes et références

Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en , en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Les eaux continentales désignent toutes les eaux de surface, en général des eaux douces issues d'eau de pluie, qui se trouvent à l'intérieur des terres.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Orientation technico-économique de la commune : production dominante de la commune, déterminée selon la contribution de chaque surface ou cheptel de l'ensemble des exploitations agricoles de la commune à la production brute standard.

- Superficie agricole utilisée : superficies des terres labourables, superficies des cultures permanentes, superficies toujours en herbe, superficies de légumes, fleurs et autres superficies cultivées de l'exploitation agricole.

- Unité de travail annuel : mesure en équivalent temps complet du volume de travail fourni par toutes les personnes intervenant sur l'exploitation. Cette notion est une estimation du volume de travail utilisé comme moyen de production et non une mesure de l'emploi sur les exploitations agricoles.

Références

- « Meurthe-et-Moselle », sur habitants.fr (consulté le ).

- Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Décret no 2015-73 du portant renouvellement du classement du parc naturel régional de Lorraine.

- « Fiche Ma Commune - SIGES Rhin-Meuse - ©2019 », sur sigesrm.brgm.fr (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Dieulouard », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le ).

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Henri Lepage, Dictionnaire topographique du département de la Meurthe, Paris, Imprimerie impériale, 1862

- Ernest Nègre, Toponymie générale de la France, Librairie Droz 1991. p. 1478.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- La France pittoresque, région de l'Est, p. 37.

- Ernest Nègre, op. cit.

- Histoire de Thionville par GF Teissier.

- Dom Calmet, Histoire ecclésiastique et civile de Lorraine, qui comprend ce qui s'est passé de plus mémorable dans l' archevêché de Trèves, et dans les évêchés de Metz, Toul et Verdun, depuis l'entrée de Jules César dans les Gaules jusqu'à la mort de Charles V, duc de Lorraine, arrivée en 1690, avec les pièces justificatives, chez Jean-Baptiste Cusson, Nancy, 1728, tome 1, col. 17, 208, 276, 743, 872 (lire en ligne).

- Auguste Longnon, « Pagus Scarponensis », dans Atlas historique de la France, pp. 115, 117, 201 (lire en ligne).

- Medieval Lands : comtes de Charpeigne

- Louis Davillé, « Le “pagus Scarponensis” », dans Annales de l'Est et du Nord, 2e année, 1906, pp. 1-32, pp. 219-247.

- Remarque : Dans la titulature des rois, le changement de la terminologie rex Francorum (roi des Francs) en rex Francia (roi de France) ne se fait qu'à l'époque de Philippe II Auguste.

- « Résultats des élections municipales 2020 - Maire sortant », sur le site du Télégramme de Brest (consulté le ).

- « Répertoire national des élus (RNE) - version du 24 juillet 2020 », sur le portail des données publiques de l'État (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Henri Lepage, Le département de la Meurthe. Deuxième partie : statistique historique et administrative, (lire en ligne), p. 147.

- E. Grosse, Dictionnaire statistique du departement de la meurthe : contenant une introduction historique..., Nabu Press (réimpr. 2012) (1re éd. 1836) (ISBN 1278248951 et 9781278248950, OCLC 936241814, lire en ligne).

- « Ministère de l'agriculture et de l'alimentation - agreste - La statistique, l'évaluation et la prospective agricole - Résultats - Données chiffrées », sur agreste.agriculture.gouv.fr (consulté le ) : « Principaux résultats par commune (Zip : 4.4 Mo) - 26/04/2012 - http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/zip/Donnees_principales__commune.zip ».

- « Vestiges du château », notice no PA00106022, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Église Saint-Sébastien », notice no PA00106023, base Mérimée, ministère français de la Culture.