Bataille de Genola

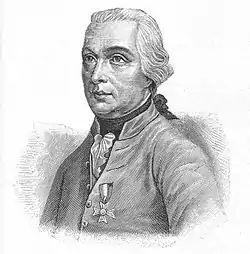

La bataille de Genola, aussi connue sous le nom de bataille de Fossano ou encore de bataille de Savigliano, se déroula le 4 novembre 1799 à Genola, dans le Piémont, et opposa une armée impériale autrichienne dirigée par le général Michael von Melas à une armée française sous les ordres du général Jean-Étienne Championnet. Melas conduisit ses troupes avec habileté et repoussa les Français du champ de bataille, leur infligeant de lourdes pertes. Cet affrontement de la guerre de la Deuxième Coalition fut le dernier engagement d'importance disputé par les Français en Italie durant l'année 1799.

| Jean-Étienne Championnet | Michael von Melas |

| 15 000 à 33 498 hommes | 29 000 à 30 235 hommes |

| 3 400 tués ou blessés 4 200 prisonniers 5 canons | 2 150 tués ou blessés 250 prisonniers |

Batailles

Guerre de la Deuxième Coalition

- Alexandrie (07-1798)

- Chebreiss (07-1798)

- Pyramides (07-1798)

- 1re Aboukir (08-1798)

- Sédiman (10-1798)

- Caire (10-1798)

- Samanouth (01-1799)

- El Arish (02-1799)

- Syène (02-1799)

- Jaffa (03-1799)

- Saint-Jean-d'Acre (03-1799)

- Mont-Thabor (04-1799)

- 2e Aboukir (07-1799)

- Damiette (11-1799)

- Héliopolis (03-1800)

- 3e Aboukir (03-1801)

- Mandora (03-1801)

- Canope (03-1801)

- Alexandrie (08-1801)

| Coordonnées | 44° 35′ 00″ nord, 7° 40′ 00″ est | |

|---|---|---|

Championnet avait pris le commandement de l'armée française après la mort du général Barthélemy Catherine Joubert à la bataille de Novi au mois d'août. Son objectif était de garder le contrôle de la forteresse de Coni. En novembre, Championnet et Melas passèrent tous les deux à l'offensive et leurs armées se rencontrèrent à Genola. Les Français furent défaits et contraints de battre en retraite à travers les Alpes, abandonnant Coni qui fut assiégée et prise le 3 décembre 1799. Les troupes françaises, mal équipées et mal nourries, furent ravagées par une épidémie de typhus au cours de l'hiver et Championnet ainsi que de nombreux soldats succombèrent, victimes de la maladie.

Contexte

Les défaites françaises en Italie et en Allemagne au cours de l'année 1799 avaient fragilisé le Directoire et débouché sur le coup d'État du 30 prairial an VII (18 juin 1799). Les nouveaux responsables politiques envoyèrent le général Barthélemy Catherine Joubert au commandement de l'armée d'Italie, forte de 40 713 hommes, avec ordre de passer à l'offensive. Joubert devait être soutenu sur sa gauche par l'armée des Alpes commandée par le général Jean-Étienne Championnet. À son arrivée, les lieutenants de Joubert lui conseillèrent d'attendre la venue des troupes de Championnet, mais le jeune général en chef ne souhaitait pas désobéir à ses instructions et il déclencha immédiatement son offensive[1]. Le 15 août 1799, Joubert fut tué et l'armée d'Italie défaite à la bataille de Novi par une armée austro-russe supérieure en nombre dirigée par Alexandre Souvorov[2]. Toutefois, les Coalisés ne lancèrent pas de poursuite car les Autrichiens étaient plus préoccupés d'assiéger les forteresses italiennes. Souvorov et le corps expéditionnaire russe se mirent peu après en marche vers la Suisse, laissant l'Italie aux mains d'une armée autrichienne de 178 253 soldats. Du côté français, le général Jean Victor Marie Moreau réorganisa les forces républicaines en attendant l'arrivée de Championnet[3].

Celui-ci quitta Grenoble le 8 août 1799 avec 25 000 hommes divisés en quatre colonnes. La colonne la plus au nord franchit le col du Petit-Saint-Bernard afin d'être en mesure de tomber sur Aoste et Ivrée tandis qu'une autre colonne emprunta le col du Mont-Cenis et progressa en direction de Suze, menaçant Turin. Championnet lui-même cheminait avec une colonne forte de huit à neuf mille hommes qui traversa le col de Montgenèvre et se dirigea ensuite vers Fossano en passant par Pignerol. La colonne la plus au sud se fraya quant à elle un passage à travers le col de l'Argentière, dans la vallée de la Stura di Demonte, et s'avança sur Coni[4]. Le 16 septembre, le général Paul Grenier avec 8 000 hommes battit les 5 000 soldats autrichiens du général Friedrich Heinrich von Gottesheim (en) à Fossano, ce dernier perdant 300 hommes et 700 prisonniers contre environ 200 tués ou blessés dans les rangs français. Deux jours plus tard, à Savillan, vingt mille Autrichiens commandés par le général Michael von Melas tombèrent sur la colonne de Grenier et lui infligèrent une sévère défaite, les pertes françaises se montant à environ deux mille hommes alors que celles des Autrichiens ne dépassaient pas quatre cents soldats[5]. Les Français durent reculer en abandonnant Fossano et Savillan, provoquant le repli des autres colonnes. La colonne nord menée par le général Guillaume Philibert Duhesme dut elle aussi rétrograder après avoir vu sa progression bloquée par le fort de Bard[6].

Préludes

Championnet remplaça Moreau au commandement de l'armée d'Italie à Gênes le 22 septembre. Cette dernière fut amalgamée à cette date avec l'armée des Alpes. Championnet souhaitait abandonner Gênes afin de réduire la longueur du front qu'il était censé défendre, mais le gouvernement français l'en empêcha formellement. Les troupes françaises comprenaient théoriquement 63 657 soldats sous les armes, mais seulement 53 581 en excluant les garnisons. L'aile droite, sous les ordres du général Laurent de Gouvion-Saint-Cyr, était composée des divisions des généraux Jean-Henri Dombrowski, Pierre Garnier de Laboissière, Sextius Alexandre François de Miollis et François Watrin, pour un total de 16 657 hommes. Championnet commandait personnellement le centre, fort de 15 215 hommes répartis dans les divisions de Louis Lemoine et de Claude-Victor Perrin, stationnées à Mondovì. L'aile gauche, enfin, était positionnée non loin de Coni ; dirigée par Grenier, elle était constituée de la division de ce dernier et de celle de Duhesme, ainsi que d'une réserve de 2 056 soldats commandée par André Calvin, soit 19 615 hommes au total. Duhesme était également chargé d'occuper les cols du Petit-Saint-Bernard et du Mont-Cenis. Face aux Français se trouvait le général Johann von Klenau devant Gênes, le général Pál Kray dans la vallée d'Aoste et le général Melas qui menaçait Coni[7].

Les forces de Saint-Cyr résistèrent brillamment aux Autrichiens dans la région de Gênes[8]. Le 13 octobre, les 7 000 soldats du général Watrin battirent les 5 000 hommes de Klenau à Bracco, un petit village à l'est de Sestri Levante. Les Autrichiens perdirent 1 200 hommes, pour la plupart faits prisonniers, alors que les pertes françaises étaient d'environ une centaine[9]. Cet affrontement eut lieu dans le cadre d'une opération plus générale qui avait débuté le 12 octobre et lors de laquelle les troupes françaises, avançant depuis Torriglia, repoussèrent les avant-postes de Klenau dans les montagnes à l'est de Gênes, avant de se retirer sur leurs lignes de départ huit jours après[10]. Le 24 octobre, Saint-Cyr infligea une défaite au général Andreas Karaczay lors de la deuxième bataille de Novi (en)[8]. Les 5 000 hommes dont disposait Karaczay laissèrent sur le terrain 300 tués ou blessés ainsi que 1 000 prisonniers et quatre canons aux mains des Français, ces derniers déplorant pour leur part 400 hommes hors de combat et 800 prisonniers sur un effectif total de 12 000 hommes[11].

À la suite de ce succès, Saint-Cyr continua de progresser au nord. Kray fut envoyé pour l'arrêter à la tête d'un contingent important comprenant notamment 2 800 cavaliers et 25 pièces d'artillerie. Le commandant de l'aile droite française se replia alors sur les hauteurs en arrière de Novi. Kray entreprit de manœuvrer afin de l'inciter à évacuer sa position mais Saint-Cyr refusa de bouger[8]. Le 6 novembre, au cours de la troisième bataille de Novi, Kray se lança à l'attaque des hauteurs en quatre colonnes mais ses troupes tombèrent dans une embuscade habilement préparée. Les unités françaises se replièrent initialement en combattant, entraînant les Autrichiens à leur suite. Soudain, l'artillerie de Saint-Cyr restée masquée jusque là ouvrit le feu tandis que la division Dombrowski se rua sur le flanc des assaillants. Ces derniers furent expulsés des hauteurs mais Saint-Cyr, prudent, refusa de se lancer à leur poursuite dans la plaine où se trouvaient déployées la nombreuse cavalerie et artillerie autrichiennes[12]. Sur un effectif initial de 11 000 hommes, les Français eurent 400 pertes mais celles de leurs adversaires étaient bien supérieures avec 1 000 hommes et cinq canons hors de combat sur un effectif global de 12 000 soldats[13].

Plus à l'ouest, des combats se déroulèrent à Saluces et Pignerol. Le 16 octobre, les divisions de Victor et de François Muller attaquèrent les Autrichiens à Beinette avec de lourdes pertes dans les deux camps. En définitive, Melas leva le siège de Coni et battit en retraite. La division Lemoine fut impliquée dans des affrontements à Mondovì les 27 et 28 octobre[10]. Le 31 du même mois, Melas avec 15 000 hommes défit les 7 000 soldats de Grenier à Centallo, infligeant une perte d'environ 1 000 hommes et prenant quatre canons tout en ne perdant que 200 soldats[11]. Les Français n'en continuèrent pas moins de progresser vers Fossano. Duhesme affronta un contingent autrichien à Pignerol le 1er novembre et le lendemain, les troupes républicaines s'emparèrent de Mondovì[10].

Forces en présence

L'armée française d'Italie, sous les ordres de Championnet et de son chef d'état-major, le général Louis-Gabriel Suchet, était composée des divisions Duhesme, Grenier, Lemoine et Victor et de la division de cavalerie du général Antoine Richepanse. Grenier étant aux commandes de toute l'aile gauche française, le général Muller dirigeait la division en son nom. Cette dernière alignait un effectif de 8 000 hommes et comprenait les 3e, 8e et 17e demi-brigades d'infanterie légère, les 10e, 31e, 40e, 47e, 104e et 106e demi-brigades d'infanterie de ligne, auxquelles s'ajoutaient les 600 sabres du 10e régiment de hussards. Les différentes brigades étaient commandées par les généraux Claude Clément, Jean Dominique Compans et Jean Davin ; le général Julien Auguste Joseph Mermet commandait la cavalerie. La division Duhesme, forte de 8 000 hommes également, était formée des 7e et 28e demi-brigades légères, des 29e, 80e, 87e et 107e demi-brigades de ligne ainsi que du 11e régiment de hussards. Les brigades étaient cette fois dirigées par Georges Kister, Joseph Mathurin Fidèle Lesuire et Claude-François de Malet[14].

La division Victor (8 469 hommes) était constituée du 2e bataillon de la 26e demi-brigade légère et des 26e, 33e, 35e, 39e, 92e, 93e, 99e et 105e demi-brigades de ligne. Les brigades étaient sous la responsabilité des généraux Charles Louis Dieudonné Grandjean, Jean-Louis Gaspard Josnet de Laviolais et Pierre Poinsot de Chansac. La division Lemoine (7 829 hommes) comptait, outre la 5e demi-brigade légère et la 17e demi-brigade de ligne, la 34e demi-brigade de ligne commandée par Philibert Fressinet, la 63e demi-brigade de ligne de Gaspard Amédée Gardanne, la 74e demi-brigade de ligne menée par Bertrand Clauzel et 114 hussards détachés. La 20e demi-brigade légère de Jean-Mathieu Seras ne fut pas engagée, pas plus que la 30e demi-brigade de ligne. Les 1 200 cavaliers placés sous les ordres de Richepanse étaient issus des 1er, 14e et 21e régiments de cavalerie ainsi que des 2e, 3e, 9e et 14e régiments de chasseurs à cheval. Les effectifs répertoriés ci-dessus forment un total de 33 498 hommes[14]. Une deuxième source affirme cependant que les Autrichiens bénéficiaient de la supériorité numérique et donne pour les Français un effectif total de 20 à 25 000 hommes, apparemment sans compter Lemoine[12]. Deux autres sources indiquent qu'il n'y eut que 15 000 soldats français engagés à Genola[11] - [15].

De son côté, l'armée autrichienne, sous les ordres de Melas et de son chef d'état-major, le général Anton von Zach, se composait de trois divisions d'infanterie commandées par les généraux Peter-Carl Ott, Anton Ferdinand Mittrowsky et Anton von Elsnitz (en), d'une division de cavalerie menée par le prince Jean Ier de Liechtenstein, d'une avant-garde dirigée par le général Gottesheim et de la brigade indépendante d'Hannibal Sommariva. La division Ott (7 632 hommes) était formée des brigades de Karl Philippi von Weidenfeld (3 404 hommes) et de Franz Xaver Johann von Auersperg (4 228 hommes). Les unités sous les ordres de Weidenfeld comprenaient les bataillons de grenadiers Görschen, Hohenfeld, Neny, Pers, Pértussy et Weissenwolf. Auersperg dirigeait quant à lui les régiments d'infanterie no 3 Archiduc Charles et no 18 Stuart qui se trouvaient à leur effectif maximal. À l'inverse, la division Mittrowsky n'était composée que d'une seule brigade, celle de Lelio Spannocchi, forte de 2 684 hommes et réunissant des unités aux effectifs modestes : les régiments d'infanterie no 13 Reisky, no 16 Terzi et no 40 Joseph Mittrowsky. Elsnitz commandait pour sa part les brigades de Karl von Adorján, Antoine-François-Armand Mignot de Bussy et Friedrich Joseph Anton de Bellegarde. La brigade Adorján (2 768 hommes) était formée des régiments d'infanterie no 10 ex-Kheul et no 19 Alvinczi, celle de Bussy (1 467 hommes) du régiment d'infanterie no 39 Nádasdy et celle de Bellegarde (3 775 hommes) des régiments d'infanterie no 32 Gyulai et no 33 Sztaray[14].

Les 3 488 sabres de la cavalerie de Liechtenstein étaient répartis entre les brigades de Johann Nobili (1 765 hommes) et Nikolaus Joseph Palffy von Erdöd (1 723 hommes). Nobili avait sous son commandement les régiments de dragons légers no 3 Archiduc Jean et no 4 Karaczay tandis que Palffy conduisait les régiments de dragons légers no 8 Wurttemberg et no 10 Lobkowitz. L'avant-garde de Gottesheim (4 665 hommes) se constituait du régiment de dragons légers no 1 Kaiser et des régiments d'infanterie no 8 ex-Huff et no 15 Prince d'Orange, soit un total de 843 chevaux et 3 822 fantassins. La brigade Sommariva, forte de 2 756 hommes, rassemblait le régiment de hussards no 2 Archiduc Joseph Antoine, le régiment de dragons légers no 14 Levenehr, le bataillon d'infanterie légère no 7 ex-Otto et le 1er bataillon du régiment d'infanterie grenz no 4 Szluiner, pour un total de 1 726 cavaliers et 1 030 fantassins. Franz von Bögner commandait l'artillerie et Joseph Radetzky le corps des ingénieurs, environ 1 000 hommes en tout. En s'en tenant aux effectifs listés ci-dessus, l'armée autrichienne compterait donc au total 30 235 hommes[14]. Une deuxième source évalue les forces des Impériaux à 29 000 hommes[11] tandis qu'une troisième fait état de 34 000 hommes dont 6 000 cavaliers. Dans ce dernier cas, le calcul des effectifs prend en compte six bataillons d'infanterie commandés par Christoph von Lattermann qui n'étaient pas comptabilisés dans les estimations précédentes[15].

Déroulement de la bataille

Le 3 novembre, alors que Duhesme s'emparait de Saluces, Victor franchit la rivière Stura afin de prendre Murazzo et la ville de Carrù fut occupée par les troupes françaises[10]. Championnet décida de lancer une offensive de grande envergure contre son adversaire le jour suivant. Il ordonna dans ce but à Lemoine, qui se tenait sur le flanc droit à Carrù, au nord de Mondovi, de se porter contre l'aile gauche autrichienne tandis que Victor sur le centre-droit se dirigerait vers Fossano. Grenier, avec les unités du centre-gauche, était chargé d'attaquer à l'est vers Marene en passant par Savillan. Enfin, Duhesme devait opérer dans le secteur de Pignerol et de Saluces afin d'être en mesure de tourner l'aile droite autrichienne. Le , la bataille de Genola (ou de Fossano) s'engagea[12].

Championnet pensait que son adversaire était sur le point de battre en retraite, mais Melas était bien décidé à livrer bataille et avait soigneusement regroupé ses forces. Afin de couvrir la route de Turin par laquelle transitaient les approvisionnements de son armée, Melas demanda au général Konrad Valentin von Kaim de conduire les troupes de Lattermann vers le nord à Racconigi[15]. Le commandant en chef de l'armée autrichienne ordonna ensuite à Ott, dont la division stationnait sur l'aile gauche, de quitter sa position de Marene pour s'emparer de Savillan. Mittrowsky, au centre, reçut également l'ordre d'avancer en direction de ce village. Sur la gauche, Elsnitz devait partir de Fossano et progresser sur Genola, pendant que Gottesheim, avec l'appui de la garnison de Fossano, conduirait une diversion du côté de Murazzo et de Maddelena[16].

Les deux armées s'ébranlèrent dès le commencement de la journée. Un premier choc d'importance eut lieu entre division de Ott et celle de Grenier près de Marene. La cavalerie autrichienne intervint et obligea les Français à reculer mais les affrontements étaient toujours indécis lorsque les troupes de Mittrowsky firent leur apparition. Ce renfort fit pencher la balance du côté autrichien et les Français furent chassés de Savillan[15]. Sur le flanc opposé, Victor concentra ses attaques sur Fossano tandis qu'Elsnitz était expulsé de Genola à trois reprises[16]. Afin de soutenir Victor, Richepanse et sa cavalerie menèrent une série de charges victorieuses qui rétablirent temporairement la situation. Le général autrichien Adorján fut tué à peu près au même moment[15]. La division Mittrowsky, quittant Savillan, se dirigea vers Genola et aida à refouler de la ville les soldats de Victor. Ott se lança à la poursuite des restes de la division Grenier et, ce faisant, fit courir le risque à l'armée française d'être enveloppée dans le secteur de Vottignasco[16]. Championnet autorisa alors Victor à se retirer sur Centallo[15]. Les attaques de Gottesheim contre l'aile droite de Victor, retranchée non loin de Murazzo, furent repoussées mais l'aile gauche de ce dernier dut céder et se replia sur Ronchi, à quelques kilomètres au nord de Coni[16]. À la fin de la journée, les troupes autrichiennes lancées à la poursuite de leurs adversaires avaient progressé de manière significative, atteignant Villafalletto à l'ouest, Centallo au centre et Murazzo à l'est[15].

Pendant ce temps, Duhesme avait quitté Saluces avec 3 000 soldats et était arrivé à Savillan en fin d'après-midi. Melas détacha rapidement les brigades Sommariva et Lattermann pour faire face à cette nouvelle menace. Confronté à un ennemi supérieur en nombre, Duhesme dut rétrograder sur Saluces[14]. Le même jour, Lemoine marcha sur Bene Vagienna, à l'est de Fossano ; cependant, Melas l'ignora et consacra toute son attention à la destruction des forces de Grenier et de Victor. Le , le commandant en chef de l'armée autrichienne envoya Ott contre le village de Ronchi où ce dernier captura 600 soldats français. À Murazzo, les généraux Elsnitz et Gottesheim rejetèrent l'arrière-garde de Victor sur la Stura, faisant 1 500 prisonniers ; un certain nombre de soldats français se noyèrent à cette occasion en tentant de franchir la rivière à la nage. De son côté, Grenier abandonna le fort Demonte et se replia en direction du col de Tende, non sans laisser 1 500 prisonniers aux mains de ses poursuivants. Championnet parvint néanmoins à regrouper la division Lemoine et les survivants de la division Victor à Mondovi, avec l'espoir d'empêcher ses adversaires de mettre le siège devant Coni. Duhesme, serré de près par Lattermann, se replia quant à lui au nord-ouest sur Oulx et Suze[17].

Bilan et conséquences

Les Français perdirent 3 400 tués ou blessés, 4 200 prisonniers et cinq canons. Les Autrichiens dénombrèrent pour leur part 2 150 tués ou blessés et 250 prisonniers[11]. Désireux d'assiéger Coni, Melas fit mouvement contre les troupes françaises déployées à proximité de la ville. Le 10 novembre 1799, Ott chassa Richepanse de Borgo San Dalmazzo et le refoula sur Limone Piemonte. Dans le même temps, Liechtenstein et Mittrowsky étaient chargés d'attaquer Mondovi[17]. Le 13 novembre, 14 000 soldats autrichiens délogèrent les 9 000 hommes de Championnet de la localité, au prix d'environ 500 pertes dans chaque camp[13]. Championnet replia ses troupes sur Ormea et Garessio et établit son quartier-général en bord de mer à Finale Ligure. Le 15 novembre, les Impériaux expulsèrent les Français de Limone Piemonte et du col de Tende. Ayant ainsi débarrassé le Piémont de la présence française, Melas ordonna à Liechtenstein de mettre le siège devant Coni le 18 novembre. La ville fut coupée des eaux de la rivière Stura à partir du 21 novembre et la construction des tranchées débuta dans la nuit du 26. Le 2 décembre, les canons autrichiens ouvrirent le feu, créant une brèche dans les défenses et incendiant de nombreuses maisons[18]. Le lendemain, le général Clément, commandant de la garnison, se rendit avec 3 000 hommes, 187 canons et 14 000 tonnes de poudre[19].

Après la bataille, l'armée d'Italie était cernée par les crêtes des Alpes ligures au nord et par la mer de Ligurie au sud. En raison de la guerre, la Riviera ligure ne pouvait plus fournir un ravitaillement suffisant et les vivres destinés à l'armée devaient être acheminés par navire depuis la France. Toutefois, de nombreux bateaux étaient retenus par des vents violents ou arraisonnés par la marine de guerre britannique et la plupart des convois n'arrivaient pas à destination. En outre, les soldats n'avaient pas été payés depuis cinq mois et leurs vêtements ainsi que leurs chaussures étaient usés jusqu'à la corde. Dans ces conditions, beaucoup d'hommes désertèrent et ceux restés sous les rangs décidèrent de se mutiner. Championnet et Suchet se retrouvèrent une fois face à 3 000 mutins qui n'avaient été ravitaillés qu'à six reprises dans les trente derniers jours. Les deux généraux parvinrent tant bien que mal à convaincre les soldats de retourner à leur poste. Les hommes de la garnison de Gênes annoncèrent également à Gouvion-Saint-Cyr qu'ils retournaient en France, mais ce dernier les en dissuada en leur faisant remarquer qu'ils mourraient probablement de faim au cours du trajet. Heureusement pour les Français, des navires de ravitaillement arrivèrent dans le port de Gênes à la même période. La division Watrin abandonna ses positions, ne laissant que ses officiers et sous-officiers chargés de la défense du col de Bocchetta. Les soldats ne s'arrêtèrent que lorsqu'ils apprirent que la garnison de Gênes avait décidé de rester sur place et ils regagnèrent alors leur position sur le col avant que les Autrichiens n'aient pu s'en emparer. Championnet était accablé par la misère de ses hommes[20].

Le 31 décembre 1799, Championnet apprit que le gouvernement avait accepté sa démission et nommé le général André Masséna pour lui succéder à la tête de l'armée d'Italie. Le lendemain, il tomba malade et le général Jean-Antoine Marbot le remplaça temporairement au commandement des troupes. Pendant une semaine, la maladie du général en chef ne semblait pas particulièrement grave et il autorisa Suchet à prendre un congé le 3 janvier. Sa santé déclina néanmoins rapidement et il mourut le 9 janvier 1800, dans la quasi-pauvreté, si bien que son état-major dut payer pour ses funérailles à Antibes[21]. Championnet avait été victime de l'épidémie de typhus qui s'était déclarée à Nice au milieu du mois d'octobre 1799. La maladie avait été repérée pour la première fois dans un hôpital militaire avant de s'étendre rapidement au reste de l'armée et à la population civile. Le nombre de morts augmenta de telle façon que l'enterrement des corps devint un véritable problème. L'épidémie atteignit son pic de virulence à la fin du mois de janvier et ne commença à refluer qu'en mars 1800[22].

Analyse

Au cours de la campagne, le Directoire avait intimé à Championnet l'ordre de conserver Gênes alors que ce dernier jugeait nécessaire d'abandonner la ville afin de réduire sa ligne de front. En conséquence, les effectifs rassemblés par le général en chef français furent insuffisants pour infliger une défaite à Melas à proximité de Coni[23]. Par ailleurs, tandis que l'Italie était mise en coupe réglée par les autorités révolutionnaires, les soldats français qui servaient dans ce pays continuaient d'être mal équipés, mal payés et mal nourris[24]. Pour l'historien britannique Ramsay Weston Phipps, Championnet commit l'erreur de progresser à travers le Piémont en quatre colonnes très distantes les unes des autres plutôt que toutes forces réunies[25]. À Genola, il déploya ses troupes sur un large front alors que Melas avait regroupé les siennes de manière à exercer sur elles un contrôle direct. Sa décision de livrer bataille en rase campagne fut également imprudente dans la mesure où son adversaire disposait d'une cavalerie bien plus nombreuse que la sienne[12]. Napoléon déclara plus tard au sujet de Championnet : « il s'était distingué à l'armée de Sambre-et-Meuse, où sa division était une des principales ; il s'y était imbu des faux principes de guerre qui dirigeaient les plans de Jourdan. Il était brave, plein de zèle, actif, dévoué à sa patrie ; c'était un bon général de division, un médiocre général en chef »[23].

Notes et références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Battle of Genola » (voir la liste des auteurs).

- Duffy 1999, p. 129 à 132.

- Smith 1998, p. 163.

- Phipps 2011, p. 333.

- Phipps 2011, p. 335.

- Smith 1998, p. 165 et 166.

- Phipps 2011, p. 336 et 337.

- Phipps 2011, p. 337 et 338.

- Phipps 2011, p. 339.

- Smith 1998, p. 171 et 172.

- Clarke 1816, p. 414.

- Smith 1998, p. 172.

- Phipps 2011, p. 340.

- Smith 1998, p. 173.

- (en) Enrico Acerbi, « The 1799 Campaign in Italy: the Battle of Genola (4–5 November 1799) », sur napoleon-series.org, (consulté le ).

- Cust 1862, p. 254.

- Clarke 1816, p. 415.

- Cust 1862, p. 255.

- Cust 1862, p. 256.

- Smith 1998, p. 174.

- Phipps 2011, p. 342 et 343.

- Phipps 2011, p. 345 à 347.

- (en) Enrico Acerbi, « The 1799 Campaign in Italy: The Last Battles & the End of the Directory’s Wars August-December 1799 », sur napoleon-series.org, (consulté le ).

- Phipps 2011, p. 349.

- Phipps 2011, p. 351.

- Phipps 2011, p. 336.

Bibliographie

- (en) Hewson Clarke, The History of the War from the Commencement of the French Revolution to the Present Time, Londres, T. Kinnersley, (lire en ligne).

- (en) Edward Cust, Annals of the Wars of the Eighteenth Century, Compiled from the Most Authentic Histories of the Period : 1796-1799, Londres, John Murray, (lire en ligne).

- (en) Christopher Duffy, Eagles Over the Alps : Suvarov in Italy and Switzerland, 1799, Chicago, The Emperor's Press, , 288 p. (ISBN 1-883476-18-6).

- (en) Ramsay Weston Phipps, The Armies of the First French Republic : The Armies Of The Rhine In Switzerland, Holland, Italy, Egypt, and The Coup D'Etat of Brumaire (1797–1799), vol. 5, Pickle Partners Publishing, 2011c (ISBN 978-1-908692-28-3). - Première édition en 1939

- (en) Digby Smith, The Napoleonic Wars Data Book : Actions and Losses in Personnel, Colours, Standards and Artillery, 1792-1815, Londres, Greenhill, , 582 p. (ISBN 1-85367-276-9).