Armée du royaume de Naples (1806-1815)

L’armée du royaume de Naples, active pendant la « décennie française », c'est-à-dire lors de la présence de la France napoléonienne dans le pays, est une armée de terre qui a participé, aux côtés de la Grande Armée, à la plupart des campagnes militaires des guerres napoléoniennes. Avec l'occupation française de 1806, le trône de Naples échoit dans un premier temps à Joseph Bonaparte, frère de Napoléon, puis, de 1808 à 1815, à Joachim Murat, l'une des plus grandes figures militaires de l'Empire.

| Armée du royaume de Naples | |

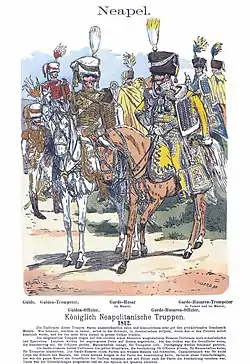

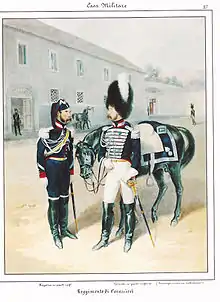

Guides et hussards de la Garde royale napolitaine, 1812. Planche de Richard Knötel, parue dans le 5e volume de la série Uniformenkunde. | |

| Création | 1806 |

|---|---|

| Dissolution | 1815 |

| Pays | |

| Allégeance | |

| Type | Armée |

| Effectif | ~ 47 000 lors des Cent-Jours |

| Inscriptions sur l’emblème |

.png.webp)

|

| Guerres | Guerre d'indépendance espagnole Campagne de Russie Campagne d'Allemagne Guerre napolitaine |

| Batailles | Bataille de Leipzig Bataille de Tolentino |

| Commandant historique | Guglielmo Pepe Carlo Filangieri |

Sous le règne de ce dernier, l'armée napolitaine se bat dans la péninsule Ibérique, lors de la campagne de Russie en 1812 et pendant la campagne d'Allemagne en 1813, en particulier au siège de Dantzig. Murat étant passé du côté des Alliés, les forces du royaume de Naples guerroient en Italie jusqu'à l'abdication de Napoléon en avril 1814. Le roi Joachim se rallie à son ancien maître à l'avènement des Cent-Jours, mais ses troupes sont vaincues à la bataille de Tolentino par les Autrichiens et il doit bientôt abdiquer. Le retour de Ferdinand Ier n'entraîne pas cependant la dissolution de l'armée murattiane qui est amalgamée avec les contingents restés fidèles aux Bourbons.

Sous le règne de Joseph Bonaparte

En 1806, le royaume de Naples est occupé par les troupes françaises de Napoléon. L'armée royale, défaite, se retire en Sicile dans le sillage du roi Ferdinand IV. Au mois de février, Joseph Bonaparte, frère aîné de Napoléon, arrive à Naples à la tête d'un corps expéditionnaire franco-italien qui, après avoir vaincu les Napolitains à Campo Tenese, prend possession de la quasi-totalité du royaume, à l'exception de Gaète, Civitella del Tronto et de l'extrême sud de la Calabre, qui résistent encore longtemps aux Français. En avril de la même année, Joseph s'autoproclame « roi des Deux-Siciles » et entame des réformes vis-à-vis de la politique et du droit. Dans le même temps, il décide de se doter de sa propre armée, avec des unités composées de sujets napolitains. La nouvelle armée nationale doit cohabiter dans un premier temps avec l'armée française de Naples, qui se maintient plusieurs années dans le pays.

L'organisation de cette armée s'avère rapidement complexe : la résistance des partisans pro-bourboniens contre les Français, dans les premières années du règne, est très présente, et la conscription introduite par Joseph en 1807 n'offre pas les résultats escomptés. En dépit de ces difficultés, deux régiments d'infanterie de ligne napolitains à quatre bataillons sont créés sur le modèle français et quittent immédiatement le royaume, envoyés en Italie puis dans le nord de l'Espagne dans le cadre de la guerre péninsulaire. Lors de ces campagnes, en raison des déboires de la conscription, l'administration est contrainte d'enrôler nombre de « mauvais sujets » tirés des prisons. Cette méthode, utilisée durant toute l'année 1808, est fortement critiquée par Napoléon et est finalement supprimée avec l'ascension au trône de Naples de Joachim Murat, le [1].

Sous le règne de Joachim Murat

De 1808 à 1814

Joachim Murat monte sur le trône de Naples après le départ de Joseph Bonaparte pour l'Espagne. Le nouveau souverain, maréchal d'Empire, a la ferme intention de mettre sur pied une puissante armée nationale. À cet égard, il est aidé par Napoléon lui-même qui, par la convention de Bayonne, impose au royaume de Naples de fournir environ 16 000 fantassins et 2 500 cavaliers à l'Empire. Murat décide alors d'utiliser la conscription comme forme principale de recrutement ; il parvient à gagner la sympathie du peuple et résout les problèmes nés pendant le règne de Joseph Bonaparte. La marine est renforcée, et, bien qu'elle ne soit pas encore de taille à lutter contre la flotte anglaise, elle prend une part importante à la prise de l'île de Capri, aux mains d'une garnison britannique sous les ordres d'Hudson Lowe[2].

En 1809, Murat crée le 3e régiment d'infanterie de ligne et l'organise sur un modèle original en le dotant de trois bataillons (quatre en campagne) de sept compagnies chacun, dont deux de grenadiers et de voltigeurs, et un état-major. Cette nouvelle structure devient, à quelques variations près, le modèle de référence de l'organisation des régiments de ligne napolitains. Le roi forme deux autres régiments d'infanterie à recrutement régional : le 4e Real Sannita dans les Abruzzes et le 5e Real Calabria en Calabre. En 1810, pour pallier les nombreuses pertes subies en Espagne et lors de l'expédition de Sicile, le 6e régiment d'infanterie de ligne Napoli voit le jour, composé d'éléments de la garde municipale de Naples. La même année, des soldats noirs sont incorporés à l'armée royale et deviennent le 7e régiment d'infanterie Real Africano. Dans la péninsule Ibérique, le 8e régiment d'infanterie de ligne est créé en 1811 à Saragosse, grâce à une partie des renforts envoyés de Naples aux 1er Re et au 2e Regina, unités de la ligne depuis longtemps engagées dans la guerre d'Espagne. L'année 1812 voit l'armée napolitaine présente en Espagne, en Russie et en Pologne, face aux puissances coalisées. À cette période, Murat appelle aux armes toutes les classes du peuple et réussit, au prix de grands efforts, à compenser les pertes[3].

En 1813, Murat décide de sauver son trône et abandonne la cause de Napoléon, chancelante après la défaite de Leipzig. Les régiments napolitains quittent l'armée française et regagnent le royaume, où ils se voient adjoindre à chacun une compagnie d'artillerie. Dans le même temps, un 9e régiment d'infanterie de ligne est organisé. Au début de 1814, toutes les unités napolitaines prennent part à la brève campagne contre les troupes françaises au centre et au nord de l'Italie, occupant Rome, la Toscane, Émilie et Marches. À la fin de la campagne, les troupes napolitaines stationnent dans cette dernière ville, provoquant des protestations du pape que Murat ignore cependant[3].

La guerre napolitaine de 1815

La paix revenue, Murat regrette bientôt d'avoir abandonné Napoléon, en exil à l'île d'Elbe. Vers le milieu de l'année 1814, de fait, le gouvernement napolitain se rapproche de l'Empereur et décide de renforcer l'armée en vue d'une reprise imminente de la guerre. De nouveaux régiments sont alors créés : les 10e, 11e et 12e régiments de ligne, ce dernier étant composé de vétérans. Les forces royales ainsi remaniées sont engagées dans la guerre contre l'Autriche en 1815, née de la volonté du roi de Naples d'unifier la péninsule italienne sous sa couronne et de permettre à Napoléon, revenu au pouvoir en France, d'être débarrassé de la menace autrichienne. L'Italie centrale est conquise en moins d'un mois par Murat qui occupe ensuite les rives du Pô, de l'Adriatique jusqu'à Reggio d'Émilie. Le 30 mars 1815, le souverain, espérant remédier à son infériorité numérique face aux Autrichiens, publie la « proclamation de Rimini » qui appelle tous les Italiens à se battre sous la bannière napolitaine pour l'indépendance nationale. Cette proclamation, cependant, ne donne que des résultats médiocres : les populations locales, fatiguées de la guerre, ne fournissent que quelques centaines de volontaires, souvent d'anciens officiers. Les Napolitains s'avancent malgré tout au-delà du Pô mais sont rejetés par les Autrichiens à Occhiobello, ce qui oblige Murat à se replier dans les Marches après une retraite difficile. Une bataille décisive se déroule à Tolentino, où l'armée napolitaine est sévèrement battue par les Autrichiens de Bianchi. En dépit du fait que la bataille n'est pas réellement négative pour les troupes de Murat, le roi ordonne la retraite sur Naples après avoir été informé, sans doute de manière exagérée, d'éventuels soulèvements pro-Bourbon et d'une possible intervention britannique sur les mers[3].

La chute et l'héritage militaire de Murat

Pendant ce temps, fortes de leur succès, les troupes autrichiennes réinstallent le pape Pie VII à Rome et progressent jusqu'à San Germano. L'armée napolitaine de Murat, pourtant en large supériorité numérique, y est battue pour la dernière fois. Le 19 mai, le roi se réfugie dans le Gargano avec l'intention de retourner en France, tandis que ses généraux signent la reddition faisant suite au traité de Casalanza. Murat, ayant d'abord offert ses services à Napoléon, conçoit finalement un plan pour revenir triomphalement à Naples avec quelques centaines de fidèles. Une tempête le contraint toutefois à débarquer dans le port de Pizzo, en Calabre, où il est arrêté puis fusillé le 13 octobre 1815.

Le trône de Naples est entre-temps retourné en possession de Ferdinand IV, qui prend ensuite le titre de roi du nouveau royaume des Deux-Siciles sous le nom de Ferdinand Ier. L'armée napolitaine léguée par son prédécesseur est conservée par le nouveau souverain, qui l'amalgame avec ses propres troupes. Les règlements et l'organisation générale de l'armée des Deux-Siciles, comme la plupart des institutions du royaume, est en grande partie fondée sur la législation de la « décennie française ». L'héritage militaire de Murat s'étend plus largement à l'introduction du libéralisme et du constitutionnalisme, qui seront quelques années plus tard à l'origine des émeutes de 1820, menées par des officiers ayant combattu au service de Murat et annonçant la période du Risorgimento italien[3].

Campagnes militaires

La première tâche confiée aux troupes napolitaines en dehors des frontières nationales est, en 1807, la défense des villes du nord de l'Italie, en particulier Mantoue. Avec l'arrivée au trône de Joachim Murat l'année suivante, le rôle de l'armée royale change radicalement, puisqu'elle est déployée sur tous les fronts principaux jusqu'à la chute du souverain, en mai 1815.

Guerre d'Espagne, 1808-1813

En janvier 1808, une division napolitaine entre en Espagne sous le commandement du général Lechi et occupe dans un premier temps la place forte de Barcelone. L'abdication du roi Charles IV entraîne la colère du peuple qui se rebelle contre les Français lors du soulèvement du Dos de Mayo, à Madrid. La révolte se propage rapidement dans toute l'Espagne, et les troupes napolitaines participent à la répression. Entretemps, les insurgés rejoignent l'armée régulière espagnole et luttent à ses côtés ; c'est le début de la guérilla, faite d'embuscades et de coups de main qui usent les forces napoléoniennes. En juin 1808, les troupes napolitaines sont présentes à la bataille de Gérone sous les ordres du général français Duhesme, dont l'échec coûte une centaine de tués ou blessés au 1er bataillon du 1er régiment de ligne[4]. Ce même 1er bataillon tombe dans une embuscade dans le Montnegre-Corridor, au début du mois d'août, et laisse 151 hommes sur le terrain[5].

Cependant, en l'absence de la garnison, Barcelone tombe aux mains des insurgés, soutenus par l'ensemble de la population locale. La ville doit alors être assiégée avec de lourdes pertes par les Français, qui ne s'en emparent que le 16 décembre 1808 grâce à l'intervention du général Gouvion-Saint-Cyr. Ce dernier fait l'éloge de la conduite des troupes napolitaines, et cite en particulier le major d'Ambrosio comme s'étant particulièrement distingué. Des renforts venus de Naples arrivent par la terre ferme et se fraient un chemin jusqu'à Barcelone, où ils font leur entrée juste à temps pour participer au siège de Gérone avec le reste de la division napolitaine. Au mois d'août, après l'ouverture d'une brèche dans les murs de la ville catalane, un assaut auquel prennent part de nombreux bataillons napolitains est lancé, mais l'attaque est repoussée avec de lourdes pertes. Les contingents du royaume de Naples sont finalement dirigés sur Figueras pour y être réorganisés, sans être en mesure d'assister à la chute de Gérone en décembre 1809[3].

En 1810, Murat fait partir plusieurs unités napolitaines fraîches pour la péninsule, dont le 1er léger et le 1er chasseurs à cheval[5], pour un total d'environ 6 000 hommes sous le commandement du général Pignatelli. La division napolitaine continue à être utilisée contre les guérilleros aux alentours de Barcelone ainsi qu'à la défense des côtes. Cependant, les relations entre les chefs se détériorent rapidement : Pignatelli se brouille avec le maréchal Macdonald et rentre à Naples dès la fin de l'année ; il est alors remplacé à son poste par le général Compère[5]. Au mois de mars 1811, la division doit être réduite à l'effectif d'une brigade en raison des pertes. Chaque régiment n'aligne plus dès lors qu'un bataillon ou un escadron selon l'arme, ramenant le total à 1 732 fantassins et 238 cavaliers[6]. La brigade ainsi réorganisée participe ensuite au siège d'Oropesa, puis à celui de Valence jusqu'en janvier 1812.

Un 8e régiment d'infanterie de ligne a entre-temps été créé sur le sol espagnol par décret du 7 juillet 1811, en fusionnant les bataillons des 1er de ligne, 2e de ligne et 1er léger présents en Espagne[7]. Le nouveau régiment a pour commandant le colonel Guglielmo Pepe, qui n'arrive toutefois sur place qu'en février 1812 et constate l'état de délabrement de son unité : « quasiment sans souliers, en haillons, marchant sans ordre »[7]. Les Napolitains quittent Saragosse pour Castellón de la Plana, où ils poursuivent la lutte contre les insurgés. Le colonel Pepe, en désaccord avec certains commandants français, est rappelé. En 1813, la brigade napolitaine revient à Saragosse et essuie encore des pertes dans les affrontements avec la guérilla ; elle prend également part aux dernières actions de la guerre d'Espagne aux côtés des troupes françaises. De 1808 à 1813, les 1er, 2e et 8e régiments de la ligne auront été les unités napolitaines les plus engagées sur le théâtre espagnol[3].

Campagne de Russie (1812)

À partir du printemps 1812, sous le commandement de Murat, près de 10 000 soldats napolitains quittent le royaume pour prendre part à la campagne de Russie. Toutefois, en 1814, après la défaite définitive de l'armée napoléonienne, ces troupes regagnent l'Italie.

Dans le cadre de l'invasion de la Russie, la division napolitaine est placée sous les ordres du général Florestano Pepe et est organisée de la manière suivante : la 1re brigade sous le commandement du maréchal de camp Rosaroll (5e de ligne, 6e de ligne et marins de la Garde royale) et la 2e brigade dirigée par le maréchal de camp d'Ambrosio (7e de ligne, vélites de la Garde royale, cinq escadrons de cavalerie de la Garde royale et une compagnie d'artillerie à cheval). Partis de Naples à la fin du mois d'avril, le contingent napolitain n'arrive qu'au début de l'automne en Pologne orientale. La division est rapidement déployée à Kowno et Vilna en Lituanie. La cavalerie de la Garde napolitaine a l'honneur d'escorter l'Empereur en personne lors de la phase finale de la retraite, subissant de lourdes pertes en raison du froid extrême. Les vélites, qui couvrent le repli de la Grande Armée jusqu'à Kowno, sont également très éprouvés puisqu'ils laissent 1 200 hommes sur le terrain. Les marins et les autres unités de la 1re brigade sont quant à eux fusionnés en un nouveau régiment destiné à protéger la retraite française. Avec le 4e régiment d'infanterie légère arrivé spécialement de Naples, il forme la brigade napolitaine incorporée au sein de la 31e division du général Gérard, appartenant au 9e corps[3]. L'historien italien Raffaele de Cesare écrit :

« Durant l'empire napoléonien, les Napolitains combattant en Espagne furent loués par les maréchaux Suchet et Saint-Cyr ; en 1812, Murat en conduisit dix mille lors de la campagne de Russie, qui firent des merveilles ; et pendant la terrible retraite de Moscou, Napoléon n'avait pas d'autre escorte que celle des cavaliers napolitains, commandés par Roccaromana et Piccolellis, qui conduisait les chevaux du traîneau où se trouvait l'Empereur. Ces dix mille Napolitains étaient sous les ordres de Florestano Pepe, de Rossaroll, de D'Ambrosio, de Cianciulli, de Costa, de Arcovito, de Roccaromana, de Piccolellis et de Campana. Au cours de la fameuse retraite de Moscou, les deux colonels Campana et Roccaromana endurèrent les rigueurs du froid et Florestano Pepe eut les pieds gelés[8]. »

Campagne d'Allemagne (1813)

Les sujets de Murat suivent la Grande Armée en Silésie et se battent en à Lützen et Bautzen, où ils subissent des pertes importantes. Au moment de l'armistice de Pleiswitz, le commandant napolitain Mac Donald ainsi que plusieurs officiers et soldats reçoivent la Légion d'honneur. La reprise des hostilités conduit la brigade à participer aux batailles de Leipzig et de Hanau de juillet à octobre, avant que les derniers survivants ne soient finalement rapatriés en novembre 1813[3].

« J'avais le préjugé de la piètre valeur des Napolitains : ils m'ont émerveillé à Lützen, Bautzen, Dantzig et Hanau. Les célèbres Samnites, leurs ancêtres, n'auraient pas combattu avec une plus grande valeur. Le courage est comme l'amour, il a besoin d'être nourri. »

— Napoléon aux troupes italiennes à Mayence, en novembre 1813.

Dès le début de la campagne, plusieurs unités napolitaines sont regroupées à Dantzig, dont la garnison attend l'arrivée des armées russes. Le siège débute le 21 janvier 1813 et dure près d'un an. À son commencement, un certain nombre de détachements napolitains présents à Stettin se réfugient dans la place. Le froid, la faim, la maladie et la multiplication des sorties causent de lourdes pertes parmi les troupes du roi Murat. Le 9 juin, le commandant en chef de la garnison, le général Jean Rapp, lance une nouvelle attaque coûteuse en hommes. Une trêve est signée deux jours plus tard, ce qui permet aux officiers napolitains de faire parvenir leurs relations des combats à Murat en louant le comportement des soldats. Le rapport au roi du général français Detrès, à propos de la très bonne tenue des Napolitains au feu, est publié dans le Moniteur des Deux-Siciles ; alors qu'à la même période les dépêches provenant d'Espagne sont masquées à la population, les nouvelles du front russe paraissent ainsi régulièrement dans la presse napolitaine[3].

Les hostilités ne tardent pas à reprendre, et le 29 août 1813, les Russes lancent en vain un assaut dans lequel les défenseurs napolitains laissent plusieurs centaines d'hommes. En septembre, les assiégeants réitèrent leur tentative mais les soldats napolitains, bavarois et westphaliens les mettent encore en échec au prix de 200 tués. La concentration des forces coalisées autour des murs de Dantzig rend la tâche de plus en plus difficile pour Rapp, et l'utilisation de l'artillerie par les Russes provoque de nombreux incendies dans la ville hanséatique composée principalement de bâtiments en bois. En novembre, le général Rapp, réalisant la futilité de prolonger la résistance, demande aux Russes de lui permettre d'évacuer la ville avec ses troupes, mais le tsar refuse. À ce stade, les commandants napolitains suggèrent à Rapp de se frayer un chemin à travers les lignes adverses, mais le général ne suit pas leurs avis et opte pour la reddition. Le contingent napolitain ne compte plus alors que 1 700 soldats sur les 3 200 présents au début des opérations ; parmi les Français, les Allemands et les Polonais, c'est celui qui totalise le moins de déserteurs, 22 en tout[9]. Le 7 janvier 1814, les prisonniers sont conduits en direction de la Russie, mais ils recouvrent leur liberté après que Murat ait fait entrer son royaume dans la Sixième Coalition contre Napoléon. Avec une longue marche accomplie en bon ordre, de manière à susciter l'admiration des autorités civiles et militaires des pays traversés, les Napolitains passent par la Silésie, la Saxe et l'Autriche, puis s'embarquent à Trieste pour arriver à Ancône et Barletta. À leur arrivée à Naples, Murat récompense le comportement des vétérans de Dantzig en les incorporant dans la Garde royale[3].

Campagne d'Italie, 1814

À la fin de l'année 1813, l'armée napolitaine est envoyée en Italie du Nord avec pour mission d'appuyer les forces autrichiennes dans leur lutte contre les troupes françaises d'occupation. Murat, alors soucieux de conserver le trône de Naples, négocie dans ce sens avec les Alliés. Pendant ce temps, ses soldats occupent sans coup férir toute l'Italie centrale et en prennent possession après l'accord entre le roi et les souverains coalisés. Les 1er, 2e et 3e régiments d'infanterie de ligne sont dirigés sur la vallée du Pô afin de soutenir l'action de l'armée autrichienne et de la flotte britannique contre les Franco-Italiens. La collaboration des Napolitains reste cependant très modeste : leurs régiments ne participent en effet qu'à une seule bataille, celle de Reggio d'Émilie le 7 mars 1814[3].

Guerre austro-napolitaine, 1815

En 1815, l'armée napolitaine joue un rôle-clé dans le projet de Murat d'unifier l'Italie, dans ce qui sera sa dernière opération militaire. Le roi, au mois de mars, part à la conquête du nord du pays avec 35 000 fantassins, 5 000 cavaliers et 60 canons, dans le but de créer un « rempart italien » face à la menace permanente de l'Empire d'Autriche.

Murat, à la tête de la 3e division, atteint d'abord Marches où, à la suite de la campagne de l'année précédente, stationnent les 1re et 2e divisions napolitaines. Dans le même temps, le roi ordonne à la Garde royale de progresser à travers le Latium et la Toscane le long de la mer Tyrrhénienne. La 4e division, en cours d'organisation, reste quant à elle à Naples pour assurer la défense du royaume. Les armées autrichiennes d'Italie, en face, alignent 50 000 hommes dont 25 000 sur la rive droite du Pô[3].

Le 4 avril, tandis que la brigade Pepe fait son entrée dans Bologne, la 1re division enlève les positions autrichiennes sur les bords du Panaro ; c'est le premier affrontement de la campagne[10]. Entré triomphalement à Bologne, le roi publie une proclamation dans l'espoir de former de nouveaux soldats, mais seuls quelques centaines de volontaires rejoignent les rangs des réguliers. En dépit de ce manque d'enthousiasme, Murat concentre ses forces autour du pont d'Occhiobello, afin de traverser le Pô et atteindre la Lombardie où il espère recevoir un appui militaire et matériel plus prononcé qu'en Émilie. Les Autrichiens ont cependant creusés des tranchées efficaces qui facilitent la défense de la position : les 7 et 8 avril, malgré leurs efforts, les Napolitains se montrent incapables de former une tête de pont sur l'autre rive, et sont même un moment refoulés par une contre-attaque adverse qui est finalement contenue. Plus loin, alors que les combats se déroulent, une colonne autrichienne tente de s'emparer de Carpi mais est tenue à distance par la garnison napolitaine. Dans les jours suivants, Murat relance un assaut sur le pont d'Occhiobello qui n'a pas plus de succès que le premier. Cet échec et la possibilité d'une intervention britannique contre son royaume incite Murat à repasser le Pô et à adopter une position défensive. La Garde royale, comprise dans ce mouvement, est contrainte de quitter Florence et se replie sur Pesaro[3].

La retraite débute le 14 avril 1815, en bon ordre. À Borgo Panigale, les Autrichiens qui tentent de s'interposer sont bousculés par les Napolitains. Les Impériaux reprennent le dessus à Ronco et Cesenatico les 21 et 23 avril, mais ces affrontements n'ont pas de conséquence directe sur la retraite de Murat qui se poursuit de manière ordonnée. Pendant ce temps, le général Nugent, commandant l'un des corps autrichiens, a traversé les Apennins à Foligno et se dirige sur Marches pour couper la retraite à l'armée de Naples. Le roi est à Ancône lorsqu'il a vent des manœuvres ennemies et prend conscience du danger qui pèse sur ses hommes. Heureusement pour lui, en dépit de l'avancée rapide de Nugent et de Bianchi, les forces autrichiennes du lieutenant-général Neipperg sont encore très éloignées. Murat entend profiter de cette occasion pour attaquer Bianchi à Tolentino avant de se retourner contre Neipperg. Le 1er mai, le souverain regroupe à Macerata les divisions d'Ambrosio, Lechi et la Garde royale puis les met en marche sur Tolentino dès le lendemain. Le général Bianchi a déployé ses régiments à mi-chemin de la route emprunté par ses adversaires, dans la vallée du Chienti. Le terrain accidenté et humide facilite la défense autrichienne contre laquelle Murat ne détache qu'une fraction de ses effectifs. Dans la matinée du 2 mai, un assaut napolitain mené par le général d'Ambrosio repousse Bianchi jusqu'à Tolentino, non sans avoir essuyé de lourdes pertes parmi lesquelles d'Ambrosio, blessé. Le 3 mai, Murat ordonne une attaque contre le château de la Rancia, qui est l'objet de combats meurtriers mais reste finalement au pouvoir des assaillants. La bataille est pourtant loin d'être gagnée pour le roi : les succès napolitains ont été acquis au prix de pertes sévères, et sur un autre secteur du front, les unités du général d'Aquino ont été enfoncées par les charges de la cavalerie autrichienne ; en outre, le sol boueux ne favorise pas la progression des troupes. Toutes ces circonstances défavorables pour les Napolitains n'influent pas néanmoins sur le sort de la bataille, toujours indécise à ce moment. Murat peut encore faire basculer la victoire dans son camp, mais la nouvelle de l'avancée autrichienne sur les Abruzzes le décide à rompre le contact avec l'ennemi et à retourner en hâte dans son royaume[3].

La repli de l'armée du roi de Naples s'avère semé d'embûches. À Macerta, où l'état-major de Murat cherche à concentrer les troupes pour les réorganiser, un affrontement sanglant oppose les Autrichiens aux Napolitains qui parviennent à se frayer un passage au sud, laissant de nombreux hommes sur le terrain. Les conditions météorologiques se détériorent, la traversée d'une rivière imposante et sans pont engendre des noyés. Peu à peu, la retraite se transforme en déroute malgré le courage de l'arrière-garde napolitaine qui arrive à maintenir les poursuivants autrichiens à distance. Le 13 mai 1815, Murat en personne arrive à la rescousse avec la 4e division et évite une défaite totale en battant les Autrichiens à Castel di Sangro. Le roi se porte ensuite rapidement sur Capoue et y déclare la Constitution, avec l'espoir de fédérer la population autour du trône. Il est déjà trop tard : la flotte britannique est à Naples et la 4e division est écrasée par les Autrichiens à Cassino. Seuls les forteresses d'Ancône, Pescara et Gaète, assiégées, s'emploient à résister[3].

Restauration des Bourbons et siège de Gaète

Le 20 mai 1815, les généraux Carrascosa et Bianchi signent le traité de Casalanza qui met fin à la guerre et, dans le même temps, assure à l'armée napolitaine de Murat la préservation de ses droits sous la monarchie des Bourbons, tout juste réinstallés sur le trône de Naples. Deux jours plus tard, Bianchi fait son entrée à Naples aux côtés de Ferdinand IV pour mettre fin à la « décennie française ». Les places fortes d'Ancône et Pescara ouvrent leurs portes à la nouvelle de la ratification du traité de Casalanza, mais Gaète continue à résister sous la direction du général Begani, commandant de la forteresse, qui refuse de se rendre sans ordre de Joachim Murat. La marine royale britannique effectue le blocus de la ville par la mer, tandis que sur terre, l'armée de siège reçoit en renfort des contingents d'Autriche, du pape et des Bourbons. Dans la cité, outre l'artillerie, la garnison comprend des bataillons des 10e et 12e régiments de ligne. La situation des assiégés est difficile ; ils savent que la guerre est finie, mais leur ténacité entraîne une vigoureuse défense. La flotte anglaise intensifie son bombardement contre la citadelle et, à la fin du mois de juin, débarquent des renforts et des armes pour les assiégeants. Les canons des Alliés tirent à plusieurs reprises sur le fort pour l'inviter à se rendre, mais les Napolitains déterminés rendent coup pour coup. Entre-temps, Napoléon est définitivement vaincu à Waterloo et Louis XVIII remonte sur le trône de France. Cependant, en dépit du cours des événements, Gaète tient toujours. C'est seulement le 5 août que Begani entame des négociations en vue de la capitulation de la place, demandant que Gaète soit livrée directement à Ferdinand IV et non aux troupes étrangères, et que ses hommes puissent bénéficier des clauses du traité de Casalanza. Ces conditions sont acceptées, et le 8 août 1815, le drapeau murattien est abaissé. Begani part en exil, alors que les salves de canons à Gaète, les dernières des guerres napoléoniennes, prennent finalement fin[3].

Ordre de bataille en 1815

| Armée royale napolitaine, 1815[3] | ||||

| Division | Commandant | Commandants de brigade | Régiments | Effectif |

|---|---|---|---|---|

| Infanterie de la Garde royale | Pignatelli-Strongoli |

|

|

5 840 hommes |

| Cavalerie de la Garde royale | Livron |

|

|

2 109 hommes |

| 1re division | Carrascosa |

|

|

9 694 hommes |

| 2e division | D'Ambrosio |

|

|

8 968 hommes |

| 3e division | Lechi |

|

|

9 358 hommes |

| 4e division | Pignatelli-Cerchiara |

|

|

8 376 hommes |

| Cavalerie de la ligne | Rossetti |

|

|

2 922 hommes |

Galerie

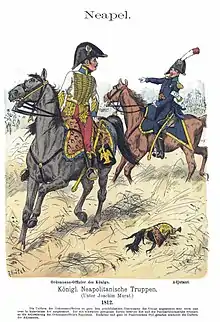

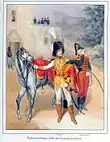

Officier des hussards de la Garde royale napolitaine, 1813. Portrait d'époque, XIXe siècle.

Officier des hussards de la Garde royale napolitaine, 1813. Portrait d'époque, XIXe siècle. Trompette des hussards de la Garde royale napolitaine, 1812. Planche de Quinto Cenni.

Trompette des hussards de la Garde royale napolitaine, 1812. Planche de Quinto Cenni. Cuirassier napolitain, 1812. Planche de Quinto Cenni, 1906.

Cuirassier napolitain, 1812. Planche de Quinto Cenni, 1906. Marins de la Garde royale napolitaine, 1812. Planche de Quinto Cenni, 1909.

Marins de la Garde royale napolitaine, 1812. Planche de Quinto Cenni, 1909. Vélite de la Garde royale napolitaine, 1812. Planche de Quinto Cenni, 1908.

Vélite de la Garde royale napolitaine, 1812. Planche de Quinto Cenni, 1908. Artillerie de la Garde royale napolitaine, 1812. Planche de Quinto Cenni, 1909.

Artillerie de la Garde royale napolitaine, 1812. Planche de Quinto Cenni, 1909. Compagnie franche des Abruzzes, 1812. Planche de Quinto Cenni, 1906.

Compagnie franche des Abruzzes, 1812. Planche de Quinto Cenni, 1906. Tête de colonne du 1er régiment d'infanterie légère, 1812. Planche de Quinto Cenni, 1908.

Tête de colonne du 1er régiment d'infanterie légère, 1812. Planche de Quinto Cenni, 1908. Voltigeur du 5e régiment d'infanterie de ligne, 1812. Planche de Quinto Cenni, 1909.

Voltigeur du 5e régiment d'infanterie de ligne, 1812. Planche de Quinto Cenni, 1909. 2e régiment d'infanterie de ligne napolitain, 1812. Planche de Quinto Cenni, 1908.

2e régiment d'infanterie de ligne napolitain, 1812. Planche de Quinto Cenni, 1908. Génie militaire napolitain, 1812. Planche de Quinto Cenni, 1908.

Génie militaire napolitain, 1812. Planche de Quinto Cenni, 1908. Train d'artillerie napolitain, 1812. Planche de Quinto Cenni, 1908.

Train d'artillerie napolitain, 1812. Planche de Quinto Cenni, 1908.

Notes et références

- (it) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en italien intitulé « Esercito del Regno di Napoli (1806-1815) » (voir la liste des auteurs).

- Woolf 2008, p. 247.

- L'Esercito italiano, p. 44.

- Crociani 1987.

- Crociani et Fiorentino 2006, p. 39.

- Crociani et Fiorentino 2006, p. 43.

- Crociani et Fiorentino 2006, p. 44.

- Crociani et Fiorentino 2006, p. 45.

- (it) Raffaele de Cesare, La fine di un regno, vol. 1, S. Lapi, , 3e éd., 527 p. (lire en ligne), p. 189-190.

- Crociani 1987, p. 16.

- Crociani et Fiorentino 2006, p. 47.

Bibliographie

- Piero Crociani et Massimo Fiorentino, « Le premier régiment d'infanterie de ligne Napolitain 1806-1815 », Soldats Napoléoniens, Éditions de la Revue Napoléon, no 12, , p. 37-50 (ISSN 1770-085X).

- (it) Stuart Woolf, Napoleone e la conquista dell'Europa, Laterza, .

- (it) Bureau historique de l'état-major de l'Armée, L'Esercito italiano dal 1° tricolore al 1º centenario, Rome, .

- (it) Piero Crociani (ill. Massimo Brandani), L'Esercito Napoletano 1806/15, Editrice Militare Italiana, , 60 p..