André Maginot

André Maginot est un homme politique français, né le à Paris, où il est mort le .

| André Maginot | |

| |

| Fonctions | |

|---|---|

| Ministre de la Guerre | |

| – (11 mois et 11 jours) |

|

| Président | Gaston Doumergue Paul Doumer |

| Président du Conseil | Pierre Laval |

| Gouvernement | Laval I et II |

| Prédécesseur | Louis Barthou |

| Successeur | André Tardieu |

| – (9 mois et 2 jours) |

|

| Président | Gaston Doumergue |

| Président du Conseil | André Tardieu |

| Gouvernement | Tardieu II |

| Prédécesseur | René Besnard |

| Successeur | Louis Barthou |

| – (3 mois et 14 jours) |

|

| Président | Gaston Doumergue |

| Président du Conseil | André Tardieu |

| Gouvernement | Tardieu I |

| Prédécesseur | Paul Painlevé |

| Successeur | René Besnard |

| Ministre des Colonies | |

| – (11 mois et 11 jours) |

|

| Président | Gaston Doumergue |

| Président du Conseil | Aristide Briand |

| Gouvernement | Poincaré V Briand XI |

| Prédécesseur | Léon Perrier |

| Successeur | François Piétri |

| – (5 mois et 18 jours) |

|

| Président | Raymond Poincaré |

| Président du Conseil | Alexandre Ribot |

| Gouvernement | Ribot V |

| Prédécesseur | Gaston Doumergue |

| Successeur | René Besnard |

| Ministre de la Guerre et des Pensions | |

| – (2 ans, 4 mois et 30 jours) |

|

| Président | Alexandre Millerand |

| Président du Conseil | Raymond Poincaré Frédéric François-Marsal |

| Gouvernement | Poincaré II et III François-Marsal |

| Prédécesseur | Louis Barthou |

| Successeur | Charles Nollet |

| Ministre des Pensions, Primes et Allocations de Guerre | |

| – (1 an, 11 mois et 23 jours) |

|

| Président | Raymond Poincaré Paul Deschanel Alexandre Millerand |

| Président du Conseil | Alexandre Millerand Georges Leygues Aristide Briand |

| Gouvernement | Millerand I et II Leygues Briand VII |

| Prédécesseur | Léon Abrami |

| Successeur | Édouard Bovier-Lapierre |

| Député | |

| – (21 ans, 8 mois et 13 jours) |

|

| Élection | |

| Réélection | |

| Circonscription | Meuse |

| Législature | Xe, XIe, XIIe, XIIIe (Troisième République) |

| Groupe politique | GD (1910-1914) RDG (1914-1919) GRD (1919-1928) ADS (1928-1932) |

| Biographie | |

| Nom de naissance | André Louis René Maginot |

| Date de naissance | |

| Lieu de naissance | Paris 9e |

| Date de décès | |

| Lieu de décès | 16e arrondissement de Paris |

| Nationalité | française |

| Diplômé de | École libre des sciences politiques |

| Religion | Catholicisme |

| Résidence | Bar-le-Duc |

Plusieurs fois ministre, son nom est associé à la construction, entre les deux guerres mondiales, de la ligne de défense censée protéger la France d'une éventuelle invasion allemande ou italienne.

Biographie

Né au 31, rue Saint-Lazare dans le 9e arrondissement de Paris[1], André Louis René Maginot est l'aîné de quatre enfants. Son père est maître-clerc d'un notaire de Paris et originaire de Lorraine (Revigny-sur-Ornain dans la Meuse) tandis que sa mère est professeure d'anglais, elle-même d'ascendance anglaise.

Il commence ses études à l'École libre des sciences politiques en juin 1897 dont il sort premier de sa licence en droit avec le diplôme de la section administrative. Il fait son service militaire à Bar-le-Duc et ses supérieurs l'indiquent comme « peu militaire ». Il revient ensuite à Paris pour passer son doctorat puis entre dans l'administration au Conseil d'État. En mai 1903, il suit Charles Jonnart au gouvernement général d'Alger. Revenant en Meuse dans sa ville natale, il y épouse sa cousine au quatrième degré, Marie Eugénie Charlotte Dargent, qui vient d'une ancienne famille bourgeoise ; elle meurt cependant en couches en décembre 1909. Maginot commence sa carrière politique en tant que conseiller général de Revigny-sur-Ornain, puis en 1910, il est élu député de Bar-le-Duc (remplaçant le nationaliste Henry Ferrette), mandat qu'il va conserver jusqu'à sa mort[2]. Il devient ensuite secrétaire de la Chambre en 1912 et en 1913 et s'abstient comme d'autres Lorrains sur la signature du traité de Fès avec l'Allemagne.

Après avoir soutenu la loi des Trois ans en Lorraine en 1913, il devient sous-secrétaire d'État à la Guerre. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate l'année suivante, il s'engage comme soldat (au 44e régiment territorial) et demande à rejoindre une compagnie sur les Hauts de la Meuse. Il y crée des patrouilles régulières. Son courage et son attitude le font accéder au grade de sergent[3].

Blessé le , il est sauvé et ramené vers les lignes françaises par le canonnier François Coeyman, originaire de Wasquehal[4]. Ensuite, il ne rejoint plus le front et reçoit la médaille militaire avec citation à l'ordre de l'Armée, après avoir déjà reçu trois citations à l'ordre de la division. Blessé par deux balles à la cuisse gauche, il doit subir plusieurs opérations du genou et vivre de longs mois de souffrances, sans que les douleurs s'estompent totalement pour le reste de sa vie[5]. Il refuse la confiance au gouvernement Briand V en décembre 1916. En 1917, il devient ministre des Colonies et entre dans le comité de la Guerre pour contrebalancer Paul Painlevé, qui ne soutient pas Robert Nivelle. Maginot lui est pour les attaques surprises sans artillerie. À la fin de la guerre, il ne peut pas participer aux débats sur la paix en raison d'un accident de la route, il est cependant de l'avis de Raymond Poincaré plutôt que de celui de Clemenceau. Il refuse la coalition du Bloc national et est réélu moins confortablement en 1919. Il est fait chevalier de la Légion d’honneur le pour ses actes au front. Il préside de 1918 à son décès la Fédération nationale des mutilés, une association d'anciens combattants née avant la Première Guerre mondiale, en 1888, et qui est couramment appelée la Fédération Maginot ; elle s'appelle officiellement la Fédération nationale André Maginot depuis 1953[6].

Nommé ministre des Pensions en 1920, poste qu'il crée lui-même, il s'attache à rendre la bureaucratie plus humaine, ce dans l'intérêt des anciens combattants. Le , il préside dans la citadelle de Verdun à la désignation du soldat inconnu. Le , il allume pour la première fois la flamme sous l'Arc-de-Triomphe[7]. En 1922 il est nommé ministre de la Guerre sous le gouvernement de Raymond Poincaré. Il se préoccupe alors de la défense des frontières françaises et fait réaliser des forts. Remplacé en 1924 par Paul Painlevé, il travaille avec lui pour lever des fonds dans le but d'améliorer la défense du pays. Les travaux de la « fortification permanente » démarrent en 1928. Cependant, elle ne portera le nom de ligne Maginot qu'en 1935, quelques années après sa mort.

Il redevient ministre de la Guerre en 1929 et poursuit l'édification de fortifications à l'est de la France. Persuadé que des défenses fixes sont la meilleure solution, il redynamise le projet expérimental qui n'a que peu avancé. Son objectif est de pallier la remilitarisation le long du Rhin qui doit être possible dès 1935. Il rencontre l'opposition de Philippe Pétain, vice-président du Conseil supérieur de la guerre, et, lors du débat parlementaire du , il finit par déclarer : « ce n'est pas Pétain qui commande, mais le ministre de la Guerre ». Son activisme permet de boucler le financement de la ligne Maginot : 3,3 milliards de francs sur quatre ans, qui est voté par 274 voix contre 26. Bien que la ligne défensive appelée « ligne Maginot » soit principalement due à Paul Painlevé, son édification n'aurait pu être possible sans les démarches et la volonté de Maginot.

Il meurt dans la nuit du de fièvre typhoïde et est inhumé dans sa ville natale le après célébration d'un deuil national. Des obsèques nationales ont lieu aux Invalides, la veille[8].

Postérité

Militaire

- Son nom a été donné à la célèbre ligne de fortifications françaises : la ligne Maginot.

Voies

- Place André-Maginot, anciennement place Saint-Jean, à Nancy.

- Avenue André-Maginot à Tours.

- Rue André-Maginot : à La Ferté-Gaucher, Vesoul, Brest, Bordeaux et Grenoble.

- Boulevard Maginot à Metz.

- À Paris, la rue du Sergent-Maginot (16e arrondissement), et à Rennes, l'avenue du Sergent-Maginot, rappellent son grade obtenu lors de la Grande Guerre.

- Boulevard André-Maginot à Fontainebleau.

- Avenue André-Maginot à Vitry-sur-Seine.

- Rue André-Maginot à Orsay.

Association

- La Fédération nationale des mutilés, victimes de guerre et anciens combattants se renomme Fédération nationale André Maginot (FNAM) en 1961.

Œuvres

- Carnets de patrouille, écrit en 1915, publié par Grasset, 1940.

Autres

André Maginot a été président de la Fédération française d'escrime de 1919 à 1932, et président de la Fédération internationale d'escrime de 1921 à 1924.

Texte débattu à l'Assemblée nationale pour la construction de la Ligne portant son nom et inscrit sur le monument près du fort de Souville :

« Quelle que soit la conception que l'on puisse se faire d'une guerre future, il est une nécessité qui demeure impérieuse, c'est d'empêcher l'invasion du territoire. Nous savons quels désastres elle peut accumuler, désastres tels que la victoire elle-même n'arrive pas ensuite à en compenser les irréparables dommages. Les organisations défensives des frontières dont nous voulons l'exécution, n'ont pas d'autre but que de barrer la route à l'invasion toujours possible.

Le béton vaut mieux à cet égard et coûte moins cher que le mur de poitrines. »

Décorations

Notes et références

- Archives numérisées de l'état civil de Paris, acte de naissance no 9/376/1877 (consulté le 18 juin 2012).

- Pierre Martin/Pierre Grain, La Ligne Maginot, cette inconnue, Publibook, p. 32.

- Alain Denizot, Verdun et ses champs de bataille, Nouvelles Éditions latines, p. 19.

- « Le Grand écho du Nord de la France », sur Gallica, (consulté le )

- « Six mois qui incendièrent le monde », François Roth, Éditions Tallandier, 2014

- Historique de la Fédération nationale André Maginot

- « Le symbole de la Flamme sous l'Arc de Triomphe », sur laflammesouslarcdetriomphe.org (consulté le )

- « Les obsèques nationales de Maginot », L'Express de l'Est, (lire en ligne)

Bibliographie

- André Maginot (1877-1932) - L'homme politique et sa légende de Marc Sorlot, éditions Serpenoise, 1995 (avec le concours de la Fédération nationale André-Maginot).

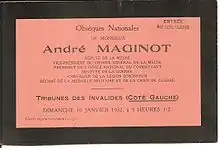

Invitation aux obsèques nationales d'André Maginot.

Invitation aux obsèques nationales d'André Maginot. - André Maginot (1877-1932) Une forte personnalité à découvrir de Marc Sorlot, Lacour Éditeur, 2006.

- André Maginot : un destin, un héritage de Maurice Gambert, Gérard Longuet, Marc Sorlot, Michel Dremeau, Michel Gibot, Henri Lacaille, Robert Rideau, Cherche midi Éditeur, 2014 (ISBN 978-2-7491-3414-7).

- Carnets de patrouille d'André Maginot (Fédération nationale André-Maginot).

- Daniel Hochedez, « Les députés d'Argonne pendant la Grande Guerre », revue Horizons d'Argonne, n° 96, juin 2019, pages 39-68 (lire en ligne).

- Dir. Jean El Gammal, François Roth et Jean-Claude Delbreil, Dictionnaire des Parlementaires lorrains de la Troisième République, Metz, Serpenoise, (ISBN 2-87692-620-2, OCLC 85885906), p. 234-238

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Ressource relative à la vie publique :

- Ressource relative aux militaires :

- Ressource relative à la musique :

- (en) MusicBrainz

- Ressource relative au sport :

- (en) Olympedia

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :