André Mercier du Rocher

André-Charles-François Mercier du Rocher[n 1], né à La Rochelle le , mort à Fontenay-le-Comte le , est un avocat et un révolutionnaire français. Orphelin de mère puis de père, il accepte de mener des études de droit, malgré ses répugnances, mais n'exerce pas la profession d'avocat, préférant se consacrer aux belles-lettres et fréquenter les salons littéraires.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 62 ans) Fontenay-le-Comte |

| Nom de naissance |

André-Charles-François Mercier |

| Nationalité | |

| Formation | |

| Activités | |

| Conjoint |

Militant jacobin, son engagement lui vaut d'être élu au directoire du département de Vendée et député suppléant, à l'Assemblée législative puis à la Convention. Dans ce cadre, il mène plusieurs missions pour la municipalité de Fontenay et l'administration départementale pendant la guerre de Vendée.

Juré de l'instruction publique et membre de la municipalité cantonale de Fontenay sous le Directoire, puis de la municipalité de Fontenay sous le Consulat, il demeure jusqu'à sa mort fidèle à ses idéaux républicains. Auteur d'un Journal et de Mémoires, il est une source privilégiée de l'histoire de la Révolution en Vendée.

Biographie

Formation

Descendant d'anciens échevins de La Rochelle, petit-neveu par alliance de Réaumur, Mercier est le seul fils survivant de Jean-Baptiste-Charles Mercier, conseiller du présidial de La Rochelle né en 1724 et marié le à Marguerite-Geneviève-Félicité Macauld du Doret, née le . Après la mort, au printemps 1754, de sa mère, victime d'une « maladie de langueur » après sa naissance, son père, « inconsolable », se remarie avec une jeune nièce désargentée, avant de décéder à son tour, également d'une « maladie de langueur », en [1] - [2] - [3].

Élève au collège de Niort en 1766, Mercier entre l'année suivante au collège de Bressuire, où il passe toutes les classes avec de brillants succès. En rhétorique en 1770, il adresse un compliment en vers à Pierre-Paul Gilbert des Voisins[n 2], greffier en chef du Parlement de Paris, alors exilé dans cette petite ville du Poitou. En raison du mauvais état de l'héritage paternel, son oncle, avocat au présidial de La Rochelle, et sa grand-mère veulent le voir embrasser la carrière ecclésiastique et décident de l'envoyer au petit séminaire d'Angers. Toutefois, le jeune homme, déiste (sa dernière confession date d'), résiste et s'arrange pour n'arriver qu'à une date où il n'y ait plus de place d'interne. Admis comme externe, il y suit un cours de logique puis de morale en 1771-1772. Alors qu'il achève sa philosophie, le passage d'une troupe de comédiens lui donne un moment le désir de devenir auteur dramatique: il écrit Le Siège de La Rochelle, pièce qualifiée par lui d'« avorton tragique ». Ne pouvant devenir militaire, il accepte alors d'entrer dans la magistrature et part étudier le droit à Paris, où il est reçu avocat en 1787[1] - [4].

Dans la capitale, il retrouve un autre de ses oncles, Pierre-Nicolas Mercier-Dupinier, avocat au Parlement de Paris, futur président du district de Saint-Leu et l'un des 24 commissaires du Comité de constitution chargés de rédiger un plan de gouvernement municipal de la ville de Paris en 1789, mort le . C'est probablement lui qui le lance dans les salons littéraires et philosophiques, puis dans les clubs politiques. C'est ainsi qu'il devient membre, dès sa création, en , de la Société des Amis de la Constitution de Paris, où il siège à côté du duc de Chartres, fils de Louis Philippe d'Orléans, dont il admire « la raison, la douce éloquence et la sagesse, dans un âge où le commun des hommes commence à peine à s'exprimer » — les deux hommes sont également collègues au Comité des présentations[1] - [5].

Retiré dans sa propriété de Vouvant, près de La Châtaigneraie, en , Mercier s'abstient d'exercer la profession d'avocat, se consacrant aux belles-lettres, à la science, à la philosophie et à la philanthropie[1].

Un jacobin vendéen

Patriote ardent, il adhère à la Société ambulante des Amis de la Constitution du département de la Vendée, fondée au château de L'Oie le pour opposer à la propagande cléricale une propagande politique et mener « à travers les régions les plus ignorantes et les plus travaillées par la contre-révolution l'enseignement populaire des lois nouvelles et la prédication de la Constitution ». À ce titre, il rédige une Adresse aux habitants des campagnes du département de Vendée datée de Vouvant le , imprimée à Paris par Gorsas et diffusée dans son Courrier de Paris dans les 83 départements[6]. En mai, il rédige une nouvelle adresse datée de Vouvant le intitulée: Adresse aux citoyens des Assemblées primaires du département de Vendée et diffusée dans les foires et marchés en vue des opérations électorales pour la nomination des députés à l'Assemblée législative[1] - [7].

Ayant acquis une certaine notoriété grâce à ces deux brochures, il est nommé électeur. Réuni le matin en l'église des Cordeliers de Fontenay, le collège électoral l'élit troisième député suppléant de la Vendée à l'Assemblée législative le , au troisième tour de scrutin, par 144 voix sur 210 votants, et membre du Conseil général de Vendée le 10. Puis, entré en novembre, par suite de démissions, au directoire du département, il devient au début de 1792 substitut du procureur général syndic, Pervinquière[8] - [9] - [1] - [7].

Le , il rédige, au nom du Conseil général, l'adresse qui enjoint au roi d'obliger les prêtres réfractaires à prêter le serment. Avec Joseph-Pierre-Marie Fayau, il fait voter, par le directoire du département, le , l'expulsion de tous les prêtres insermentés non domiciliés dans le département, puis, le 9, l'internement au chef-lieu de 33 ecclésiastiques réfractaires[10] - [11].

Après la chute de la royauté, nommé électeur par la section de l'hôpital de Fontenay, alors qu'il est en mission à Bressuire, il rejoint le collège électoral, réuni en l'église paroissiale de La Châtaigneraie et présidé par Goupilleau de Montaigu, le lendemain de son ouverture, c'est-à-dire le , « n'aimant pas se mettre en avant » selon ses propres dires. Puis il est élu troisième député suppléant de la Vendée à la Convention nationale, par 163 voix sur 260 votants, le , après avoir été en ballotage défavorable pour le siège de deuxième député suppléant face à Jacques Arnaud, et substitut du procureur général syndic du directoire du département, François-Aimé-Jacques Bouron, élu face à lui au second tour de scrutin avec 18 voix d'avance[12].

La guerre de Vendée

Au début de la guerre de Vendée, devant les progrès de l'insurrection, Mercier propose le une levée en masse de l'ensemble des patriotes du département, proposition rejetée car jugée par ses collègues de nature à retarder la levée des troupes à destination des frontières[13]. Hormis de faibles troupes régulières, le département dispose alors de gardes nationales permanentes, soldées sur les sous additionnels, et de compagnies de canonniers, formées à son initiative et à celle de son collègue Pierre-Jean Fillon[14].

Après la défaite du Pont-Charrault (), il est envoyé à Paris par l'administration départementale, avec son collègue Pervinquière, afin d'alerter les autorités et de réclamer l'envoi de troupes et de généraux. En passant par Orléans, les deux hommes vont voir Léonard Bourdon, qui a été blessé, et le trouvent alité en compagnie de Collot d'Herbois et de Laplanche. Arrivés dans la capitale le matin du 23 mars, ils rencontrent les députés de Vendée, puis interviennent à la barre de la Convention à midi, avant de se rendre au Conseil exécutif dans la soirée. Là, il est décidé que Berruyer se rendrait à Fontenay avec quinze pièces de canons et 15 000 hommes, tandis que La Bourdonnaye irait occuper Rennes et Beaufranchet la rive droite de la Loire. Après une visite à Berruyer, le lendemain, et l'obtention de 300 000 francs pour subvenir aux dépenses extraordinaires de la guerre dans le département, ils repartent pour Fontenay, où ils rentrent le soir du 29[15] - [16].

Après la défaite de La Châtaigneraie (), c'est cette fois la ville de Fontenay qui l'envoie, en toute hâte, parmi d'autres commissaires, pour demander des secours. À Tours, il est reçu par Tallien, dont il n'obtient que l'envoi d'un bataillon de nouvelle levée venu d'Orléans et qui dispose à peine des armes nécessaires. À Saumur, où il découvre une armée de 10 000 hommes, le girondin Carra refuse d'envoyer le moindre secours. Devant cette absence de réaction, Fontenay tombe le 25 mai. La ville est alors soumise au pillage par les insurgés, dont les derniers éléments repartent vers le bocage le 30 mai[17].

Dans l'entretemps, les insurgés se sont arrêtés, le 14 mai, à Vouvant, où ils ont mis le feu à la maison de Mercier, détruisant plusieurs ouvrages de jeunesse: une traduction en vers des Églogues de Virgile, d'Odes d'Horace et du premier livre de De natura rerum de Lucrèce, diverses pièces de vers, une comédie en trois actes et en prose intitulée: Les Naturalistes, un Discours à l'académie de Besançon sur le thème: « Les vertus patriotiques peuvent s'exercer dans les monarchies comme dans les républiques », des Observations morales, physiques et politiques, une Relation secrète de ma vie pour mon instruction particulière, un dialogue champêtre intitulé: La Nouvelle Agar, des lettres pour servir à l'histoire naturelle du Poitou, une critique des coutumes intitulée: Le Jurisconsulte ambulant et un mémoire envoyé à l'académie de La Rochelle en 1787 sur la double question: « 1° Quel serait le moyen le plus facile et le plus économique, dans le pays d'Aunis, de suppléer au bois pour la brûlure des vins, sans nuire à la qualité de l'eau-de-vie? 2° Si, à défaut de bois, on peut employer avec succès le charbon de terre ou tout autre combustible, quelle serait alors la meilleure forme à donner aux fourneaux et aux chaudières? »[1].

Un notable vendéen

Malgré les deux épurations opérées par Ingrand et Laignelot sous la Convention, Mercier conserve ses fonctions jusqu'à l'installation du Directoire. Toutefois, il se tient à l'écart de la politique à partir de la réaction thermidorienne et n'est pas réélu dans l'administration modifiée par la Constitution de l'An III, s'il demeure membre du jury départemental d'instruction publique. Dans ces fonctions, il s'efforce d'organiser et de développer l'école centrale de Luçon, rédigeant notamment une circulaire datée du 19 frimaire an V (), dans laquelle il fait appel aux spécialistes distingués dans les divers arts et sciences. Il devient également membre de la municipalité cantonale de Fontenay, fonction qu'il conserve jusqu'au Consulat[1] - [18] - [4] - [19].

Après le coup d'État du 18 brumaire, Lefaucheux, le premier préfet de Vendée le nomme le 15 prairial an VIII (), sans l'avoir consulté, membre du conseil municipal de la ville de Fontenay, fonction qu'il accepte de mauvaise grâce, avant de se retirer définitivement sous l'Empire. Réprouvant comme beaucoup de républicains le « despotisme » du nouveau régime, sa haine de Napoléon ne s'apaise qu'au spectacle des désastres de 1813 et de la Première Restauration de 1814. Gagné par une faible lueur d'espérance lors des Cent-Jours, il lui reproche, en revanche, après l'annonce de la défaite de Waterloo, qui signifie pour lui le retour de l'Ancien Régime, des nobles conspirateurs et des « prêtres fanatiques », de ne s'être pas fait tuer[1] - [19].

Le 1er thermidor an IV (), il épouse Louise-Sophie Aumon, propriétaire, fille d'un médecin de Fontenay née le , décédée le sans lui avoir donné d'enfant. Remarié le à Marie-Aimée-Philippine Gauly, fille d'un juge au tribunal civil de Fontenay née le et décédée le , il a quatre enfants avec elle : un fils, Jean-Baptiste-Charles, né le , mort le , et trois filles: Philothée-Sélima, née le , mariée le à Armand Brisson, mère de Paul-Ernest Brisson, juge au tribunal civil de Fontenay, morte le ; Aimée-Noémie, née le , mariée en 1840 à Louis Gaillard, magistrat, et décédée en 1891, mère de Léon Gaillard, secrétaire général de préfecture; Justine-Coronis, née le , morte le [1] - [20] - [21].

Il est victime d'une apoplexie foudroyante, alors qu'il est occupé à rédiger ses Mémoires, le , vers neuf heures du soir, dans sa maison de Fontenay, rue Saint-Nicolas, à l'âge de 62 ans passés[1] - [22].

Une source historique

Les Mémoires de Mercier évoquent les débuts de la Révolution à Fontenay, entre 1789 et 1794. Commencé « dans les premiers jours de floréal de l'an II » (fin ), leur rédaction est interrompue « à l'arrivée du courrier de Paris qui [apporte] la nouvelle de la journée du 9 thermidor ». Laissant alors « tomber sa plume pour considérer les changements que cette époque devait amener dans notre organisation politique », il la reprend en l'an VI et la poursuit jusqu'à sa mort[1] - [9].

Dans son Journal, document toujours en partie inédit de six cahiers, il relate des faits de l'histoire de Fontenay et de la Vendée allant du au [9], hormis une interruption entre le et , lors d'un séjour à Paris avec son épouse, au cours duquel il assiste au sacre de Napoléon, ainsi qu'aux premiers travaux des arcs de triomphe du Carrousel et de l'Étoile[23].

Conservés par son petit-fils Paul-Ernest Brisson, ses manuscrits et livres ont été légués par lui à la bibliothèque municipale de Nantes. Inachevés, ses Mémoires sont parus pour la première fois en 1899 dans la revue mensuelle Souvenirs et Mémoires, n° 7 à 16, chez Lucien Gougy. Toutefois, les deux premiers cahiers de ses Mémoires ont fait l'objet d'une copie réalisée, en double, par le beau-frère de Mercier, Gauly, qui a été communiquée aux historiens Jules Michelet, Louis Blanc[1] - [9] - [24] et Charles Dugast-Matifeux, ainsi qu'à l'érudit Benjamin Fillon, pour leurs travaux sur la Révolution[25].

Aspect physique et moral

Dans ses Mémoires, Mercier se décrit à l'âge de dix-neuf ans:

« J'avais à peine pieds nus 4 pieds 11 pouces de hauteur; ma taille a toujours été parfaitement bien tournée; sans être gros, j'étais assez bien fourni, droit, la tête haute, beaucoup d'adresse et d'aisance dans mes manières, la démarche vive et décidée; mes cheveux, qui avaient été blonds dans mon enfance, et mon teint, qui avait été de lis et de roses jusqu'à ma petite vérole, s'étaient rembrunis assez fortement depuis cette maladie; mes yeux, qui ont toujours été noirs, pétillaient du feu de la jeunesse et n'en sont pas encore dépourvus; mon nez un peu retroussé, l'ensemble de ma petite figure chiffonnée, me donnaient cet air de finesse et de mutinerie qui plaît quelquefois. Joignez à cela une main et un pied dont une jolie femme aurait pu désirer la tournure. Ma jambe, un peu trop courte pour ma taille, était ce qu'il y avait de moins bien dans ma stature. Mon tempérament a toujours été vigoureux, hors des atteintes des maladies et surtout de ces fièvres qu'on nomme tierce, quarte, etc.; dans les épidémies qui ont fait des ravages, je n'ai éprouvé que bénignement ce qu'elles ont de fâcheux. J'ai su me garantir de bonne heure des excès auxquels l'effervescence de la nature porte la plupart des jeunes gens... Lorsque j'ai été plus instruit, l'hygiène est la partie de la médecine à laquelle je me suis le plus attaché. De la sobriété dans mes repas, peu de vin, beaucoup d'eau, point de café, point de liqueurs spiritueuses, peu de ragoûts, des mets naturels et sans apprêts; une application trop forte à l'étude quelquefois; point d'ambition, point de soucis, un contentement intérieur qui avait sa source dans une âme pure, et la gaieté qui a accompagné cette heureuse manière d'exister durant quelques années; des peines cruelles ensuite, des chagrins dévorateurs, consolés par la raison, par la philosophie, par l'exemple des vertus champêtres, par les douces images de la nature et l'étude de ses mystères; le soin des affaires publiques, les troubles, les agitations, les tempêtes politiques, les horreurs de la guerre civile où je me suis trouvé engagé, les veilles employées aux fonctions dont j'ai été chargé sur un théâtre assez célèbre; la renaissance graduée du calme, enfin le retour à l'obscurité, dont je n'aurais jamais dû sortir, à cet état enchanteur où l'homme honnête s'occupe de son ménage, de ses propriétés, de sa femme, de ses enfants, et rêve le bien qu'il n'a pu opérer parmi ses semblables en administrant la chose commune: telle a été, jusqu'au moment où j'écris, ma vie morale et physique [...][1]. »

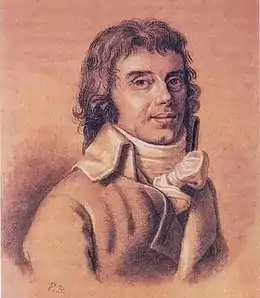

Un portrait à l'huile de Mercier est conservé au musée vendéen de Fontenay[24]. Un portrait aux trois crayons (pierre noire, sanguine et craie blanche) réalisé par Girardin à Fontenay les 10 et 11 vendémiaire an X (2 et ) se trouve à la bibliothèque municipale de Nantes, tandis que celui que le peintre a fait de sa première femme (rehaussé de pastel) a disparu[26].

Œuvres

- Adresse aux habitants des campagnes du département de Vendée, Paris, Imprimerie de Gorsas, 1791.

- Adresse aux citoyens des assemblées primaires du département de la Vendée, Fontenay, Imprimerie de Testard et Goichot, 1791, 8 pages.

- Mémoires pour servir à l'histoire de la guerre de Vendée, introduction, analyse du journal, bibliographie, chronologie et notes par Thérèse Rouchette, Loudéac, Yves Salmon, 1989, XI-408 pages (ISBN 2-903414-46-7).

- Napoléon et les Vendéens, journal inédit de Mercier du Rocher (1799-1816), présentation d'Alain Gérard, La Roche-sur-Yon, Centre vendéen de recherches historiques, coll. Mémoire de Vendée, 2004, 442 pages (ISBN 2-911253-20-5).

Notes et références

Notes

- La particule de Mercier vient d'un domaine hérité de sa mère, la cabane du Rocher, situé dans la paroisse de La Ronde, en Aunis. Son père lui a transmis l'un et l'autre par testament dès après sa naissance, à charge pour lui de transmettre à son tour le second net de toute créance. Voir G. Barbaud et E. Gabory, Inventaire sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Vendée : Archives civiles, Archives départementales de la Vendée, vol. 2 : « Inventaire sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Vendée : Archives civiles: Séries C (articles 62 à 313) et D », Archives départementales de la Vendée, Imprimerie Servant-Mahaud, , p. 88, et André Mercier du Rocher (2004), p. 70.

- Né le , Pierre-Paul Gilbert des Voisins, marquis de Villennes et de Saint-Priest, marquis de Bellegarde, baron de Pressigny, est avocat du roi au Châtelet (), greffier en chef () puis président à mortier du Parlement de Paris (). Lié à Jean-Jacques Rousseau et au clan philosophique, il se montre partisan des idées nouvelles. Émigré à Tournai en 1791, il rentre en France au printemps 1792. Arrêté une première fois le , relâché sur les instances du ministre de l’Intérieur, il est de nouveau appréhendé le 17 octobre suivant. Transféré à la Conciergerie, il est condamné à mort et guillotiné le 25 brumaire an II (). Voir les Papiers Gilbert de Voisins, conservés aux Archives nationales de Paris.

Références

- Charles-Louis Chassin, tome 1 (1892), p. 463-476.

- Revue de Saintonge & d'Aunis: bulletin de la Société des archives, 1899, vol. 19, p. 153.

- André Mercier du Rocher (2004), p. 24-25 et 329.

- Joël Pérocheau (1994), p. 243.

- Charles-Louis Chassin, tome 3 (1892), p. 196.

- Charles-Louis Chassin, tome 1 (1892), p. 235-240.

- Charles-Louis Chassin, tome 2 (1892), p. 63-73.

- Annales de Bretagne et des pays de l'ouest, Anjou, Maine, Touraine, Université d'Angers, 1989, vol. 96, p. 493.

- Auguste Billaud (1982), p. 34, note 84.

- Pierre de La Gorce (1912), p. 386.

- André Mercier du Rocher (2004), p. 72.

- Charles-Louis Chassin, tome 3 (1892), p. 47-49 et 55-60.

- Charles-Louis Chassin, tome 3 (1892), p. 306-307.

- Louis Blanc, Histoire de la Révolution française, vol. 8, Furne & Cie, (lire en ligne), p. 177.

- Charles-Louis Chassin, tome 3 (1892), p. 504-506 et 517-520.

- Louis Blanc, Histoire de la Révolution française, vol. 8, Furne & Cie, (lire en ligne), p. 195-199.

- Louis Blanc, Histoire de la Révolution française, vol. 7-8, Pagnerre, (lire en ligne), p. 321-325.

- Charles-Louis Chassin, tome 3 (1973), p. 243.

- Bulletin de la Societé archéologique et historique de Nantes et de Loire-Atlantique, Société archéologique et historique, 1987, vol. 122, p. 168.

- André Mercier du Rocher (2004), p. 27.

- Marie-Anne Pirez, Valérie Loth, Irène Nouaillac, Les Gaillard, Éditions Archives & Culture, , 285 p. (lire en ligne), p. 165-166.

- André Mercier du Rocher (2004), p. 5.

- André Mercier du Rocher (2004), p. 208.

- Napoléon Bonaparte et la Vendée, Conservation départementale des musées de la Vendée, Somogy, , 319 p. (ISBN 978-2-85056-764-3), p. 301.

- Yves Durand, « Anticléricalisme et politique dans l'Ouest de la France à la fin du XVIIIe siècle », Histoire, économie et société, vol. 9, neuvième année, no 2, , p. 243-258 (lire en ligne).

- André Mercier du Rocher (2004), p. 40.

Voir aussi

Bibliographie

- Auguste Billaud, La petite église dans la Vendée et les Deux-Sèvres : 1800-1830, Paris, Nouvelles Éditions Latines, , 654 p. (ISBN 978-2-7233-0163-3).

- Charles-Louis Chassin, La Préparation de la guerre de Vendée, 1789-1793, Paris, Imprimerie de P. Dupont, , 3 tomes, XIV-523, 555 et 628 pages, tomes 1, 2 et 3.

- Charles-Louis Chassin, Les Pacifications de l'Ouest, 1794-1801, vol. 3, J. Floch, .

- Pierre de La Gorce, Histoire religieuse de la Révolution française, vol. 2, Plon-Nourrit, .

- Joël Pérocheau, Dictionnaire historique des Vendéens célèbres, additionné des incontournables, J. Pérocheau, , 273 p. (ISBN 978-2-9508661-0-3).

- Valentin Saint-Vic, Nathalie Nelson, Le Citoyen Mercier du Rocher, conventionnel vendéen 1753-1816, Valentin Saint-Vic, , 88 pages

Liens externes

- André Mercier du Rocher, « Hillerin de la Groix, avocat du roi en la sénéchaussée de Fontenay », Annales de la Société académique de Nantes et du département de la Loire-Inférieure, tome XVIII, Nantes, Mme veuve C. Mellinet, imprimeur de la Société académique, 1867, p. 298-301.