Église Notre-Dame-de-Lorette de Paris

L’église Notre-Dame-de-Lorette de Paris est une église située dans le 9e arrondissement de Paris. Datant du XIXe siècle, d'architecture néoclassique, elle est dédiée à Notre-Dame de Lorette et classée comme monument historique.

| Église Notre-Dame-de-Lorette | ||||

| ||||

| Présentation | ||||

|---|---|---|---|---|

| Culte | Catholique | |||

| Type | Église paroissiale | |||

| Rattachement | Archidiocèse de Paris | |||

| Début de la construction | ||||

| Fin des travaux | ||||

| Architecte | Louis-Hippolyte Lebas | |||

| Style dominant | Architecture néoclassique | |||

| Protection | ||||

| Site web | www.notredamedelorette.org | |||

| Géographie | ||||

| Pays | ||||

| Région | Île-de-France | |||

| Département | Paris | |||

| Ville | Paris | |||

| Coordonnées | 48° 52′ 35″ nord, 2° 20′ 20″ est | |||

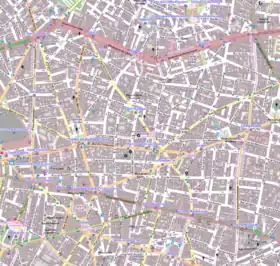

| Géolocalisation sur la carte : Paris

Géolocalisation sur la carte : 9e arrondissement de Paris

Géolocalisation sur la carte : France

| ||||

Localisation

Elle est encadrée au sud par la rue de Châteaudun, sur laquelle donne son fronton, au nord par la rue Saint-Lazare, à l'est par la rue Fléchier, et à l'ouest par la rue Bourdaloue.

Elle est desservie par une station de métro qui a pris son nom, Notre-Dame-de-Lorette, sur la ligne 12.

Histoire

La première chapelle

Une première chapelle est construite pour les habitants des Porcherons sur la rue Coquenard (actuelle rue Lamartine). La date de la fondation de cette chapelle n'est pas connue, mais elle était construite en 1646 car une confrérie y est établie à cette date.

En 1790, la chapelle considérée comme une succursale de la paroisse Saint-Pierre de Montmartre, l'une des 52 paroisses urbaines du diocèse de Paris, dont le curé est Simon-Nicolas Castelan[1] a comme unique desservant l'abbé Jean-Claude-Angélique Lapipe, qui prête le serment constitutionnel[2].

L'édifice, vendu comme bien national en 1796 est détruit. L'église occupait l'actuelle parcelle regroupant les nos 52 et 54 rue Lamartine et le no 15 rue Hippolyte-Lebas[3]. L'actuelle no 54 rue Lamartine occupe l'emplacement de l'entrée de l'église[4].

La ville de Paris rachète la chapelle Saint-Jean-Porte-Latine, construite vers 1760 au niveau des nos 60-62 de la rue du Faubourg-Montmartre (à proximité de l'actuel carrefour de Châteaudun) et détruite en 1846 pour y établir le culte de Notre-Dame-de-Lorette[5].

L'église actuelle

Bien avant le baron Haussmann, Paris faisait déjà l’objet de grands travaux : le quartier dit des Porcherons où s’élève aujourd’hui l’église se situait hors des murs de la ville. Les établissements ne payant pas l’octroi, les cabarets, les guinguettes fleurissaient le long de la rue des Martyrs. Victor Hugo évoque dans Les Contemplations « C’est lundi ; l’homme hier buvait aux Porcherons un vin plein de fureur, de cris et de jurons. » Tout proche, le quartier de la Nouvelle Athènes, allusion à la contemporaine guerre d'indépendance grecque, est également en plein développement. De nombreux artistes s’y installent.

Les églises les plus proches sont Saint-Pierre de Montmartre au nord ou Saint-Eustache au sud. L’église de la Sainte-Trinité ne sera construite qu'en 1867 et le Sacré-Cœur bien plus tard, entre 1875 et 1912. La construction d’une église devient donc urgente.

En 1821, décision est prise de construire l'église actuelle. Une ordonnance royale du 3 janvier 1822 prescrit la construction de cette église et un concours entre dix architectes est ouvert[6]. Hippolyte Le Bas est le seul architecte à proposer une construction sur pilotis, nécessaire compte tenu de la nature du sol[7]. Ami d'Ingres, Lebas lui demanda de l'aider au choix des artistes qui décoreront l'édifice. À l'origine, l'église devait s'ouvrir au nord, mais le plan fut inversé après le percement de la rue Laffitte depuis Paris.

La première pierre est posée, le sous le règne de Louis XVIII et la construction s'achève en 1836 sous Louis-Philippe[6].

Le , durant la période de la Commune de Paris, l'église est transformée en caserne de la Garde nationale sous le nom de caserne Châteaudun pour une partie et en prison pour les réfractaires au service armé pour une autre partie.

Alfred Caillebotte, demi-frère de Gustave Caillebotte, fut l'un des curés de Notre-Dame-de-Lorette.

L'église a été classée au titre des Monuments Historiques le , dans sa totalité[8].

Description

Le début du XIXe siècle est caractérisé par un néoclassicisme qui transparaît dans l’église Notre-Dame-de-Lorette. Retour à un classicisme antique, certes, mais également retour aux primitifs chrétiens. Les décorations murales sont ainsi peintes directement sur les murs. Le plan est un plan basilical classique sans transept visible de l’extérieur comme à Sainte-Marie-Majeure de Rome. La façade comporte un fronton représentant l'hommage de quatre anges à la Vierge et l'Enfant réalisé par Charles-François Nanteuil. Au-dessus du fronton, des statues rappelant les acrotères antiques représentent les trois vertus théologales : la Charité au centre secourant deux enfants par Charles-René Laitié, l'Espérance avec l'ancre de Philippe Joseph Henri Lemaire, et la Foi avec le calice et l'hostie par Denis Foyatier.

La devise Liberté, Égalité, Fraternité au-dessus de l'entrée principale a été rajoutée en 1902.

Classée monument historique en 1984[8], l'église Notre-Dame-de-Lorette est l'église la plus colorée de Paris. Jugée, à l'époque, trop moderne, trop rutilante avec l'éclairage au gaz, ses murs sont entièrement recouverts de décors.

Quatre chapelles, correspondant aux quatre sacrements importants de la vie du chrétien, encadrent la nef. La chapelle du Baptême à droite en entrant, la chapelle de l'Eucharistie par Alphonse Périn au nord-est, la chapelle du Mariage par Victor Orsel au nord-ouest et enfin, au sud-ouest, la chapelle du Sacrement des malades par Blondel.

Un cycle pictural sur la vie de la Vierge Marie est visible en partie haute dans la nef. La majorité des iconographies sont tirées des écrits apocryphes.

En effet, n’apparaissent aucunement dans les peintures de l’église parisienne le récit légendaire inaugural du transport de la sainte Maison par les Anges depuis la Terre sainte et le contexte de fin des Croisades. Héritage du mépris avec lequel Napoléon a traité la Sainte Maison de Lorette qu’il a, en 1797, fait mettre sous scellé après en avoir piller œuvres, reliques et objets précieux.

La technique employée pour le cycle de fresque de l’église est la peinture à la cire, solution novatrice permettant de gagner en longévité dans un environnement très humide sujet au salpêtre.

Pierre-Claude-François Delorme reçut la prestigieuse commande de la peinture de la coupole, l’une des très rares à être peintes à Paris à cette époque, ainsi que des pendentifs, où figurent les quatre Évangélistes.

Le seul vitrail visible dans cette église est celui de l'oratoire au nord-ouest. Il s'agit de la représentation d'une Assomption sortie des ateliers de la manufacture de Sèvres. Un pendant, commandé, sans jamais être réalisé, devait représenter Moïse et les Tables de la Loi.

À voir également, le tapis sous l'autel majeur réalisé par la manufacture des Gobelins, ainsi que la Vierge et la chaire en chêne.

En octobre 2013, Notre-Dame-de-Lorette a toutefois été inscrite sur la liste des monuments en péril du World Monument Fund.

Son décor, gravement abîmé[9], est en cours de restauration, en septembre 2019 ; comme, par un concours de circonstance, le sanctuaire de Lorette dans les Marches qui est également en restauration en cette même période.

Personnalités

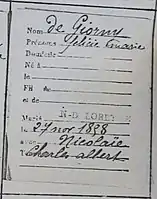

- Charles Albert Nicolaïe dit Clairville (1833-1888), fils du fécond auteur dramatique Louis François Nicolaïe dit Clairville (1811-1879), s'y est marié le 27 novembre 1858[10] avec Félicie de Giorni.

- Alexandre Aguado, marquis de Las Marismas del Guadalquivir, comte de Monte-Ricco (1784-1842), riche banquier d'origine espagnole, propriétaire de l'Hôtel d'Augny, situé 6 rue Drouot, (actuelle Mairie du 9e arrondissement de Paris), bienfaiteur de l'église Notre-Dame-de-Lorette de Paris, où ses obsèques furent célébrées en grande pompe le 12 avril 1842.

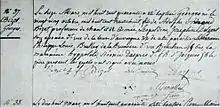

- Georges Bizet (1838-1875), musicien français né à Paris dans la toute proche rue de La Tour d'Auvergne le , a été baptisé en l'église Notre-Dame-de-Lorette le [11]. C'est lors de ce baptême qu'il a reçu le prénom de Georges.

- Claude Monet (1840-1926), peintre impressionniste français né à Paris le , a été baptisé en l'église Notre-Dame-de-Lorette le [12]. Lors de ce baptême, il reçoit les prénoms d'Oscar-Claude.

- Michel-Victor Cuchet (1815-1899), sculpteur-ornemaniste s'est marié le 17 septembre 1840 en l'église Notre-Dame-de-Lorette, avec Catherine Clair.

Fiche de l'acte de mariage religieux de Charles Albert Nicolaïe et Félicie Marie de Giorni (de Giorny) dans le registre de l'église Notre-Dame-de-Lorette à Paris.

Fiche de l'acte de mariage religieux de Charles Albert Nicolaïe et Félicie Marie de Giorni (de Giorny) dans le registre de l'église Notre-Dame-de-Lorette à Paris. Acte de baptême de Georges Bizet en date du 16 mars 1840 en l'église Notre-Dame-de-Lorette à Paris.

Acte de baptême de Georges Bizet en date du 16 mars 1840 en l'église Notre-Dame-de-Lorette à Paris.

À propos du nom de l'église

Son nom fait référence à la Sainte Maison de Lorette, la maison de Marie dans laquelle, selon la tradition chrétienne, elle aurait été visitée par le Saint-Esprit pour donner naissance à Jésus. Selon une légende de la fin du XVe siècle[13], La Sainte Maison aurait été déposée par des Anges à Trsat en Croatie puis à Ancône et Recanati dans la région des Marches italiennes et enfin sur la colline de Lorette en Italie.

La Madone de Lorette de Raphaël.

La Madone de Lorette de Raphaël. La Madone de Lorette par Annibale Carrache.

La Madone de Lorette par Annibale Carrache.

Le Transport de la sainte Maison de Lorette par Giambattista Tiepolo, 1743, Galleria dell’Accademia de Venise.

Le Transport de la sainte Maison de Lorette par Giambattista Tiepolo, 1743, Galleria dell’Accademia de Venise.

Le nom même de Lorette est la version francisée de l’italien loreto dérivant du latin lauretum qui désigne la colline de lauriers sur laquelle a été construit le sanctuaire de la Madone à partir de 1294 et qui se référerait probablement à l’autre nom du mont Aventin, l’une des sept collines de Rome. Le sanctuaire dessiné par le polymathe renaissant Donato Bramante contient la maison originelle de Marie, et contenait jusqu’aux spoliations napoléoniennes les reliques de la sainte Vierge.

Revêtement de marbre de Bramante de la Sainte Maison de Lorette sous la coupole de Giuliano da Sangallo.

Revêtement de marbre de Bramante de la Sainte Maison de Lorette sous la coupole de Giuliano da Sangallo.

Sous Napoléon III, la légende qui clos les croisades en terre sainte a été progressivement effacé et le terme de « lorette » a fini par désigner une courtisane débutante, à l'inverse du terme de « lionne » qui désignait une courtisane confirmée, comme la Païva. En effet, dans la paroisse de l'église, on dénombrait beaucoup de « petites maisons » au XIXe siècle[14].

Les Lorettes vues par Paul Gavarni.

Les Lorettes vues par Paul Gavarni. Les Lorettes vues par Paul Gavarni.

Les Lorettes vues par Paul Gavarni.

Iconographie

- La médaille frappée pour la pose de la première pierre de l'église, due aux graveurs Raymond Gayrard et Joseph-François Domard, montre le projet de façade retenu en 1823. Un exemplaire en est conservé au musée Carnavalet (ND 4177).

- Notre-Dame-de-Lorette, Pierre-Claude-François Delorme, l'esquisse se trouve au musée de la Vie romantique.

Littérature

- Gérard de Nerval fait entrer en pleur le narrateur d'Aurélia ou le Rêve et la Vie dans l’église de Notre de Lorette où il se jette au pied de la Vierge.

Galerie

N.-D. de Lorette avec le Sacré-Cœur en arrière plan.

N.-D. de Lorette avec le Sacré-Cœur en arrière plan. Oculus sommital de l’entrée latérale droite (après restauration).

Oculus sommital de l’entrée latérale droite (après restauration). Intérieur, entrée porte droite.

Intérieur, entrée porte droite. Le plafond.

Le plafond..jpg.webp) Adam et Eve, fresque (technique de peinture à la cire froide).

Adam et Eve, fresque (technique de peinture à la cire froide)..jpg.webp) La coupole sur pendentif (avant restauration) avec la fresque de Delorme.

La coupole sur pendentif (avant restauration) avec la fresque de Delorme..jpg.webp) La nef.

La nef..jpg.webp) L'orgue de tribune.

L'orgue de tribune..jpg.webp) L'orgue du chœur.

L'orgue du chœur.

Références

- Debure, gendre de feu d'Houry, Almanach Royal pour l'année 1789, Paris, Imp. Veuve d'Houry, s. d. (lire en ligne sur Gallica), p. 103.

- Abbé Delarc, L'Église de Paris pendant la Révolution Française, 1789-1801, Paris, Desclées de Brouwer, s. d. (ca 1900), t. 1, chapitre VII, p. 322. Consulter en ligne.

- « Plateforme de webmapping ALPAGE », sur Analyse diachronique de l'espace urbain parisien : approche géomatique (ALPAGE) (consulté le ).

- Félix et Louis Lazare, Dictionnaire administratif et historique des rues de Paris et de ses monuments, édition de 1844, p. 161-162 lire en ligne sur Gallica.

- Ibid., p. 463 lire en ligne sur Gallica.

- Ibid., p. 493-494 lire en ligne sur Gallica.

- Félix de Rochegude, Guide pratique à travers le vieux Paris : maisons historiques ou curieuses, anciens hôtels pouvant être visités, en trente-trois itinéraires détaillés, Paris, Hachette et cie, , 2e éd. (lire en ligne), p. 189.

- « Église Notre-Dame-de-Lorette », notice no PA00088905, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- L’état des églises parisiennes (2) : Notre-Dame-de-Lorette, La Tribune de l'art, 9 octobre 2013.

- Collection Mayet (registres parisiens de catholicité) - Fichier des mariages parisiens 1795 - 1862, AD75 Mayet T066 .

- Acte de baptême no 37 de l'année 1840, registre paroissial de l'église Notre-Dame-de-Lorette.

- registre paroissial de l'église Notre-Dame-de-Lorette, cité par http://www.editions-perrin.fr/_docs/9782262034955.pdf.

- (la) Pietro di Giorgio Tolomei, prévôt de Teramo, Translatio miraculosa ecclesiae Beatae Mariae Virginis de Loreto, Rome, Eucharius Silber (?), , 8 p. (lire en ligne).

- Balzac, archéologue de Paris.

Annexes

Bibliographie

- Préfecture du département de la Seine. Direction des travaux, « Église Notre-Dame-de-Lorette », dans Inventaire général des œuvres d'art appartenant à la Ville de Paris dressé par le service des beaux-arts, t. 3 Édifices religieux, Paris, Imprimerie centrale des chemins de fer Imprimerie Chaix, (lire en ligne), p. 9-37

- Aline Dumoulin, Alexandra Ardisson, Jérôme Maingard et Murielle Antonello, Reconnaître Paris, d'église en église, Paris, Massin, (ISBN 978-2-7072-0583-4), p. 210-213

Articles connexes

Liens externes

- Site de la paroisse de Notre-Dame-de-Lorette

- « Notre-Dame-de-Lorette », (consulté en ) Histoire et Créations autour de Notre-Dame-de-Lorette.