Voves

Voves est une ancienne commune française située dans le département d'Eure-et-Loir en région Centre-Val de Loire, devenue le une commune déléguée au sein de la commune nouvelle des Villages Vovéens. Ses habitants se nomment les Vovéens.

| Voves | |||||

L'hôtel de ville, et, dans la perspective de la rue Roger Gommier, le château d'eau. | |||||

.svg.png.webp) Blason |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Centre-Val de Loire | ||||

| Département | Eure-et-Loir | ||||

| Arrondissement | Chartres | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes de la Beauce vovéenne | ||||

| Maire délégué | Marc Guerrini | ||||

| Code postal | 28150 | ||||

| Code commune | 28422 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Vovéens | ||||

| Population | 3 164 hab. (2013) | ||||

| Densité | 96 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 48° 16′ 22″ nord, 1° 37′ 38″ est | ||||

| Altitude | Min. 139 m Max. 156 m |

||||

| Superficie | 32,98 km2 | ||||

| Élections | |||||

| Départementales | Voves (chef-lieu) | ||||

| Historique | |||||

| Commune(s) d'intégration | Les Villages Vovéens | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Eure-et-Loir

Géolocalisation sur la carte : Centre-Val de Loire

| |||||

Géographie

Situation

- Situation géographique

Carte de la commune de Voves.

Carte de la commune de Voves.

Communes limitrophes

Lieux-dits

- Villarceaux ;

- Foinville ;

- Soignolles ;

- Genonville ;

- Yerville ;

- Sazeray ;

- Lhopiteau.

Voies de communication et transports

Desserte ferroviaire

La gare de Voves est située sur :

- la ligne de Brétigny à La Membrolle-sur-Choisille (ligne de Paris-Austerlitz à Châteaudun) ;

- la ligne de Chartres à Orléans ;

- la ligne de Voves à Toury.

Toponymie

Le nom de la localité est attesté sous les formes Vovæ vers 1250 (pouillé), Vauves en Chartain en 1395, Vosves en 1451 (charte du chap. de Chartres)[1].

Voves est un nom d'origine celtique, du gaulois vidua « bois, forêt »[2].

Histoire

Paléolithique

Un diagnostic fait à Voves a livré une petite série lithique attribuable au paléolithique final. L’intérêt du site réside aussi dans la présence d’ossements d’aurochs, conservés au contact entre les limons et un niveau de marnes sous-jacent.

La fibule de Voves

Découverte en 1969 à l'occasion de travaux dans un jardin privé du quartier de la Poste, à 1,60 m de profondeur environ, cette fibule est en cuivre émaillé et a l'aspect d'une roue à huit rayons, au moyeu épais de 1,4 cm. Son diamètre est de 5,5 cm. Les couleurs sont encore très vives. Le moyeu est vert clair et bleu. Au-dessus, sont représentées des « fleurs», aux pétales bleu foncé et blancs dont le centre est turquoise. Elles sont prises dans une pâte vert clair. L'émail des rayons est alternativement bleu et rouge. Quant au contour du bijou, il est constitué d'une très fine mosaïque bleu foncé et blanche, sertie dans une pâte vert clair. Le travail est d'une minutie extraordinaire.

La datation, en l'absence d'un contexte sérieux, est délicate. L’abbé Nouel, dans son ouvrage Les Origines gallo-romaines du Sud du Bassin parisien, a publié une fibule ornée d'émaux trouvée à Bazoches-les-Hautes (Eure-et-Loir), qu'il date du IIe ou IIIe siècle apr. J.-C., et qui présente de grandes ressemblances avec celle de Voves. Il s'agit, peut-être, d'une fabrication d'inspiration ou de tradition celtique, œuvre d'un atelier gaulois.

Les fortifications de Voves

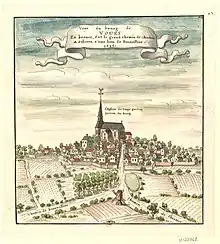

« Vue du bourg de Voves. En Beauce, sur le grand chemin de Chartres à Orléans, à une lieue de Beauvilliers. 1696 »

Depuis le XIVe siècle, la présence continuelle de gens d’armes et d’arbalétriers dans la région de Chartres est attestée. En , le bourg de Voves était victime de brigandages, semble-t-il récurrents dans cette partie de la Beauce, à tel point que le roi de France, Charles VI envoya le Bègue de Villaines pour délivrer le bourg de ces brigands.

Le chef de ces troupes de brigands n’était autre que Gaucher de Chartres, frère de Philippe, seigneur de Chartres et capitaine de Chartres en 1380. Après cette intervention, il rendit le fort de Voves avec tous les biens qui y étaient dans le cadre d’une transaction qui fut passée avec les chanoines et notamment Pierre Guette, chanoine nommé à la prébende de Voves en 1385. Il est cependant impossible de savoir si les fortifications de Voves furent rétablies telles qu’elles existaient avant leur destruction par Gaucher de Chartres même s’il est certain qu’elles n’existaient plus au commencement du règne de Louis XIII (en 1610).

À cette époque, une effervescence régnait et une ligue imposante s’était formée contre la régente Marie de Médicis. La Beauce a été victime des dégradations commises durant les guerres de religion et de la ligue. En , les habitants de Voves adressent une requête au Chapitre, seigneur temporel du bourg, pour demander le rétablissement des fortifications. La permission accordée le jour même par le Chapitre, fut aussitôt adressée au roi avec la requête des habitants et Louis XIII ne fit pas attendre sa sanction en envoyant des lettres-patentes octroyant de « faire clore, fermer et environner de fossés, murs, tours, tourelles, boulevers, ravins, esperons et ponts-levis le-dit bourg et village de Voves ».

1620. Le , le chapitre de Chartres permit à Anne Mangot , garde des sceaux de France, bâtir une chapelle à Villarceaux, paroisse de Voves, dont il étoit seigneur.

Pendant plusieurs décennies, le calme semble être revenu dans le bourg de Voves. En 1642, un premier incident, répertorié par le curé Gendron dans le registre de l’état-civil du bourg, eut lieu avec des soldats attaquant les habitants qui s’étaient réfugiés dans l’église pour se protéger. Seuls 39 maisons subsistèrent après un incendie. En , les habitants sont de nouveau victimes de la violence de gens d’armes. Ces derniers demandèrent la démolition des murailles, désarmèrent les habitants puis profanèrent l’église et la clôture du cimetière. Ils empêchèrent aussi le vicaire perpétuel de porter les sacrements aux malades. Début , une expertise eut lieu : la voûte de l’église menaçait de ruine, la clôture et les portes du cimetière avaient été démolies. On se contenta alors de faire à l’église quelques réparations indispensables, et le bourg fut privé pour toujours de ses fortifications.

Passionné par l’histoire de France, Roger de Gaignières (1644-1715) amasse en près d’un demi-siècle une collection considérable de manuscrits historiques, de portraits et de documents originaux. Dans cette entreprise, Roger de Gaignières ne se contente pas de collectionner des documents existants, il en constitue une grande partie, accompagné notamment par le copiste et dessinateur, Louis Boudan. Ils parcourent la France du nord afin de relever des tombeaux, des épitaphes et des vues topographiques. En 1696, Louis Boudan réalise cette très jolie estampe du bourg de Voves, ci-contre, dont on peut voir en avant-plan un moulin, puis le village encerclé par une enceinte de protection. L’église « de l’ange gardien, paroisse du bourg », majestueuse, est au centre de la vue. La partie iconographique de ce fonds qu’Henri Bouchot publie en 1891 dans son Inventaire des dessins exécutés pour Roger de Gaignières est conservée au département des Estampes et des Manuscrits de la BNF.

Maison du Temple de Voves

L'ancienne maison du Temple de Voves est connue sous le nom de maison de « l'Hopitau » après avoir été dévolue à l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem, tel que mentionné dans le procès-verbal d'une visite prieurale en 1495[Note 1] : « La ferme du Temple de Vausves, aujourd'hui l'Hopitau, où y a chappelle, fondée de saint Jehan, chargée tous les moys d'une messe et où a III ou IIII cens arpens de terre et maison pour le fermier et toute jurisdicion ». Cette ancienne maison de l'ordre du Temple fut détruite pendant les guerres du XVe siècle et une partie des terres fut réunie à la commanderie de Sours. L'autre partie fut donnée à cens et à rente perpétuelle[3].

Retirada

Entre le et le 8 février, plus de 2 000 réfugiés espagnols fuyant l'effondrement de la république espagnole devant les troupes de Franco, arrivent en Eure-et-Loir. Devant l'insuffisance des structures d'accueil (le camp de Lucé et la prison de Châteaudun rouverte pour l’occasion), 53 villages sont mis à contribution[4], dont Voves[5]. Les réfugiés, essentiellement des femmes et des enfants (les hommes sont désarmés et retenus dans le Sud de la France), sont soumis à une quarantaine stricte, vaccinés, le courrier est limité, le ravitaillement, s'il est peu varié et cuisiné à la française, est cependant assuré[6]. Une partie des réfugiés rentrent en Espagne, incités par le gouvernement français qui facilite les conditions du retour, mais en décembre, 922 ont préféré rester et sont rassemblés à Dreux et Lucé[7].

Le camp de Voves

Le camp de Voves [9]a été bâti en 1939 pour accueillir un centre d'instruction de la route. Il est utilisé en 1940 et 1941 par l'armée allemande pour le regroupement de prisonniers de guerre français, l'historien Jacques Benoist-Méchin (1901-1983) y fut notamment prisonnier en 1940.

À la fin de 1941, les autorités françaises cherchent à déplacer le camp d'Aincourt, dans l'actuel département du Val-d'Oise, où sont internés depuis octobre 1940 des militants communistes de la région parisienne.

C'est dans ce but que l'armée d'occupation accepte de restituer à l'administration française le camp de Voves. Le , un premier groupe d'internés arrive d'Aincourt à Voves pour remettre les lieux en état.

Durant les mois d'avril et de mai suivants, des arrivées massives marquent le début du fonctionnement réel du camp. Les premiers internés viennent non seulement du camp d'Aincourt mais aussi de ceux de Gaillon, dans l'Eure, et du camp de Châteaubriant, en Loire-Inférieure. D'autres transferts suivront, notamment en provenance des camps de Rouillé, dans la Vienne, d'Écrouves, en Meurthe-et-Moselle, et de Pithiviers, dans le Loiret.

La grande majorité des internés est constituée de « politiques », principalement des militants et sympathisants communistes, mais quelques-uns sont, pour reprendre le vocabulaire de l'époque, des « indésirables », essentiellement des étrangers, et des « droits communs », trafiquants du marché noir ou repris de justice.

L'histoire du camp est marquée par l'importance du rôle joué par la direction politique communiste, bien sûr clandestine, qui, dans le but de former des cadres politiques et militaires pour la Résistance, crée une véritable université et organise des représentations théâtrales et des compétitions sportives, mais aussi, de façon plus dramatique, par les prélèvements d'otages et les transferts d'internés vers les camps de concentration d'Auschwitz et de Mauthausen, enfin par plusieurs évasions spectaculaires.

Dans la nuit du 5 au , quarante-deux internés s'évadent par un tunnel de cent quarante-huit mètres de long, creusé à partir de la baraque des douches et qui descend à deux mètres de profondeur pour passer sous la clôture du camp. Un détachement de SS prend alors le contrôle du camp et, le 9 mai, la totalité des internés est transférée au camp de Royallieu, puis, quelques semaines plus tard, dans le camp de concentration de Neuengamme, près de Hambourg. Il n'y aura que peu de survivants…

D'août 1944 à 1947, le camp est à nouveau utilisé, cette fois pour accueillir des prisonniers de guerre allemands.

Le site du camp est aujourd'hui un lieu de mémoire, entretenu par un Comité du souvenir.

Il regroupe une baraque musée, un Mémorial, un wagon du type de ceux ayant servi à la déportation des internés, divers souvenirs du camp et un arboretum.

- Le camp de Voves

Panneau d'information de la Carrière des Fusillés à Châteaubriant, "Le Camp de Voves"

Panneau d'information de la Carrière des Fusillés à Châteaubriant, "Le Camp de Voves" Panneau d'information de la Carrière des Fusillés à Châteaubriant, "L'Amicale de Châteaubriant-Voves".

Panneau d'information de la Carrière des Fusillés à Châteaubriant, "L'Amicale de Châteaubriant-Voves".

Politique et administration

Liste des maires

Cadre de vie

Dans son palmarès 2016, le Conseil National des Villes et Villages Fleuris de France a attribué trois fleurs à la commune au Concours des villes et villages fleuris[11].

Population et société

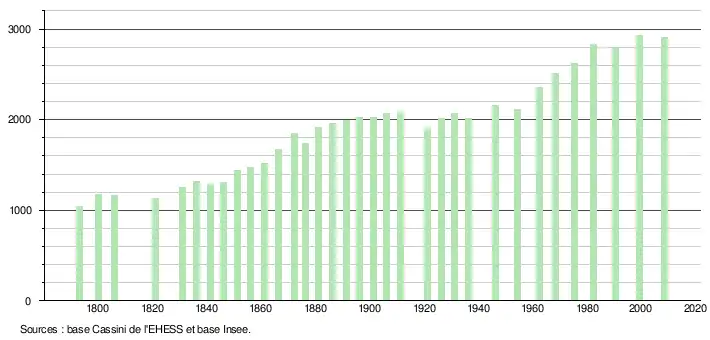

Démographie

Enseignement

En 2019, Les structures d'enseignement comptent deux écoles (Jeanne d'Arc et Jean Moulin) et le collège Gaston Couté.

Économie

Centrale éolienne des Égrouettes

- En 2019, huit nouvelles éoliennes s'ajoutent au parc éolien des Égrouettes entre Voves et le hameau de Soignolles, sur la route de Prasville : les machines Siemens sont exploitées par la société Vol-V de Montpellier[14].

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- Église Saint-Lubin, XIIe et XVe siècles :

- Fontaine Saint-Lubin ;

- Dolmen de la Pierre Levée, à proximité de la fontaine Saint-Lubin ;

- Site de l'ancien camp de prisonniers de guerre, puis camp d'internement ;

- Le plan d'eau.

- Lieux et monuments

L'église Saint-Lubin.

L'église Saint-Lubin. Dolmen de la Pierre Levée.

Dolmen de la Pierre Levée. Plan d'eau de pêche.

Plan d'eau de pêche.

Personnalités liées à la commune

- Hugues Capet (né vers 939-941), roi des Francs, mort en 996 in oppido Judeis, entre Voves et Prasville[15] ;

- François Gendron (1618-1688), vicaire de Voves (frère du curé Jacques Gendron), missionnaire au Mexique et dans les Indes où il acquit de grandes connaissances dans la flore ; guérisseur réputé notamment pour soigner les cancers, il fut choisi par Louis XIV pour soigner le cancer de sa mère Anne d'Autriche[16] ;

- Edmond Epstein (1901-1963), éditeur et directeur de revues consacrées au droit social, à l'énergie, aux transports et au marché commun. Né à Voves le , fils d'un tailleur qui tenait boutique sur la place de l'église le jour des marchés, Edmond Epstein, diplômé de l'École des hautes études commerciales de Paris, est le gendre d'Antoine Pinay, présent à ses obsèques célébrées en l'église Saint-Lubin. Il est enterré à Voves[17].

- Benoît Garnot (1951-), historien moderniste, a enseigné au collège Gaston Couté.

- Philippe Alliot (1954-), pilote automobile, né à Voves.

Blasonnement

.svg.png.webp) |

Les armoiries de Voves se blasonnent ainsi : |

|---|

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Site de la commune nouvelle

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative aux organisations :

Notes et références

Notes

- Inspections et procès-verbaux des possessions de l'ordre dans le grand prieuré de France réalisés cette année-là.

Références

- Dictionnaire topographique du département d'Eure-et-Loir : comprenant les noms de lieu anciens et modernes, Bibliothèque nationale de France.

- Ernest Nègre, Toponymie générale de la France, Vol. 1, Genève, Droz, , p. 135.

- Eugène Mannier, Ordre de Malte : Les commanderies du grand-prieuré de France d'après les documents inédits conservés aux Archives nationales à Paris, Aubry & Dumoulin, (lire en ligne), p. 140-141

- Jeanine Sodigné-Loustau, « L'Accueil des réfugiés civils espagnols de 1936 à 1940. Un exemple : la région Centre », Matériaux pour l'histoire de notre temps. 1996, no 44. p. 43.

- Jeanine Sodigné-Loustau, op. cit., p. 46.

- Jeanine Sodigné-Loustau, op. cit., p. 43-44.

- Jeanine Sodigné-Loustau, op. cit., p. 47.

- « Ancien camp d'internement de Voves », notice no PA28000016, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Stéphane Fourmas, Le centre de séjour surveillé de Voves (Eure-et-Loir), janvier 1942-mai 1944., Mémoire de maîtrise d'Histoire, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, , 220 p.

- « https://www.villages-voveens.fr/jumelage-voves-stroncone-61.html » (consulté le )

- Site des villes et villages fleuris, consulté le 22 décembre 2016.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 20062007 2008 2009 2010 201120122013 .

- « De nouvelles éoliennes s’érigent à Voves », sur lechorepublicain.fr,

- Bernhard Blumenkranz, « Où est mort Hugues Capet ? », Bibliothèque de l'École des Chartes, n° 115, 1957, p. 168-171.

- Jules Charpignon, Étude sur l'abbé Gendron, mort à Orléans en 1688, .

- « Edmond Epstein (1901-1963) », sur data.bnf.fr (consulté le ).