Université Lovanium

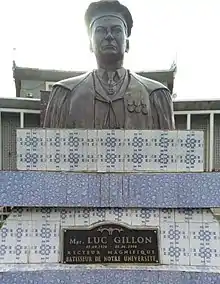

L’université Lovanium[2] était une université située dans les environs de Léopoldville, aujourd'hui Kinshasa en République démocratique du Congo. Elle fut fondée en 1954 par Mgr Luc Gillon de l'université catholique de Louvain (UCLouvain), située en Belgique, et resta liée à celle-ci jusqu'à son intégration dans l'Université nationale du Zaïre en 1971-1972. L'actuelle université de Kinshasa est l'héritière de Lovanium.

| Fondation |

1954 |

|---|---|

| Dates-clés |

1956 (signature de l’arrêté qui institue officiellement Lovanium en université) |

| Dissolution |

1971 (renommée en université de Kinshasa) |

| Type | |

|---|---|

| Forme juridique | |

| Fondateur |

Luc Gillon |

| Membre de |

| Pays | |

|---|---|

| Localisation |

Histoire

Avant la fondation de Lovanium, l'UCLouvain possédait déjà plusieurs implantations au Congo belge. La Fomulac (Fondation médicale de l'université de Louvain au Congo), fondée en 1926, avait pour but de former des infirmiers et d'effectuer des recherches en médecine tropicale. Par ailleurs, l'UCL fonda en 1932 la Cadulac (Centres agronomiques de l'université de Louvain au Congo), dans la localité de Kisantu. Ces écoles formaient des agriculteurs congolais et ont été le noyau de la future université. L'abbé Hyacinthe Vanderyst qui y collaborait avec les Jésuites y voyait déjà la future « université catholique au Congo belge »[3].

Quand le Délégué apostolique au Congo belge envisage la création d'une université catholique, il s'adresse aux missionnaires jésuites (1949). Le Père Schurmans, directeur du centre universitaire de Kisantu, est chargé du projet. Après de nombreuses difficultés, il acquiert un terrain à une douzaine de kilomètres au sud de Léopoldville, sur le plateau de Kimwenza. Les premiers pavillons y sont construits en 1953. Dès l’année suivante, le projet est repris par l’université catholique de Louvain, malgré les réticences des milieux coloniaux et des partis socialistes et libéraux belges. Les cours débutent en 1954 et les premiers diplômes sont décernés dès 1958, sous la direction de professeurs d'universités belges.

Peu avant l'indépendance du Congo en 1960, Lovanium se détacha un peu plus de l'UCLouvain en devenant juridiquement indépendante, même si cette dernière continua d'apporter son aide financière et matérielle par la suite. Certains professeurs de l'UCLouvain partageaient en effet leur temps entre Louvain et Lovanium.

En , un recteur congolais, Mgr Tshibangu, diplômé en théologie de l'UCLouvain, succéda à Mgr Gillon. En 1971, en pleine zaïrianisation du Congo, Mobutu Sese Seko décida la fusion de l'université Lovanium avec les universités de Lubumbashi (fondée par l'université de Liège) et de Kisangani (fondée par des missionnaires protestants) dans une seule université, appelée Université nationale du Zaïre[4].

Naissance de l'université

Fondée en 1954, c’est-à-dire 529 ans après celle de Louvain, Lovanium était la première et la plus grande université du pays[5]. En effet, en 1946 les Pères Jésuites décidèrent d'ouvrir des collèges d’humanités au Congo. En réaction aux futurs diplômés surgit l’idée de créer une université. De ce fait, la FOMULAC, la CADULAC et la section administrative et commerciale de Kisantu, furent regroupées sous le nom de Centre universitaire congolais Lovanium[6]. On ne pouvait pas encore parler à ce stade-ci d’université car il ne s’agissait que d’un enseignement technique supérieur, l’appellation Lovanium servant à souligner l’origine de l’institution issue des réalisations de l’université de Louvain[7].

Une question cruciale se pose dans les années 50, à savoir s’il est préférable d’organiser un enseignement universitaire en Afrique, ou bien d'envoyer les étudiants en Belgique pour qu’ils acquièrent leur diplôme universitaire[8]. Le pouvoir colonial, lui, est réticent à l’idée de créer une université, étant d'avis que les Congolais n’ont pas la capacité intellectuelle nécessaire pour poursuivre des études universitaires. De plus, ils estiment qu’aucun des candidats ne remplit les conditions d’admissions de l’université catholique de Louvain[9]. La création de cette université est vue comme « une aventure prématurée ».

C’est donc dans un contexte de méfiance et de réticence que naquit l’université Lovanium, en comparaison à d’autres pays où la création d'une université était voulue comme symbole d’autodétermination, de souveraineté et de fierté nationale[9].

En effet, l’idée de créer une université congolaise surgit en 1947, et ce n’est que six ans plus tard que l’université Lovanium a vu le jour[9].

L’université est créée au Congo en 1954 par le pouvoir colonial et l’Église catholique. Les jésuites, le clergé séculier ainsi que l’université catholique de Louvain prirent en charge la direction de l’université et le contenu académique proprement dits. L’État colonial assurait l’essentiel du financement. Lors de la scission de l'université de Louvain en deux institutions de langues différentes, c'est l'université francophone de Louvain (l'UCLouvain), s'établissant à Louvain-la-Neuve, qui a poursuivi les relations avec l'université Lovanium.

Évolution

Ce n’est que 2 ans après sa création, que Lovanium reçoit le statut d’université par l’arrêté royal du . L’existence d’un statut officiel pour l’université s’avère extrêmement bénéfique[10].

L’université rencontre un franc succès. Effectivement, il est observé une augmentation du nombre d’étudiants inscrits entre la première année académique et les années qui ont suivi[10].

Lors de la première année académique, l’université Lovanium ne compte que 33 étudiants inscrits. Rapidement, ce chiffre triple presque lors de la deuxième année académique, où le nombre d'inscrits est de 87. La troisième année ce chiffre reste en constante évolution, il y est compté 160 étudiants inscrits. La quatrième année, 249 étudiants inscrits. La cinquième année est celle qui précéda l’accession du Congo à l’indépendance, plus de 365 étudiants Congolais et non Congolais étaient inscrits à l’université Lovanium[10] - [11]. L’augmentation du nombre d’étudiants inscrits à l’université donne tort aux personnes qui doutaient de la nécessité de créer une université au Congo[10].

Cependant, le nombre de diplômés ne suit pas le même rythme que le nombre d’étudiants inscrits. En effet, les premiers diplômes sont délivrés seulement en 1958, étant donné que le cycle d’étude le plus court est de 4 ans[12].

Lors de l’accession du Congo à l’indépendance en 1960, l’université remit une cinquantaine de diplômes seulement, le nombre de diplômés n’étant pas bien remarquable. Toutefois, après l'indépendance, le nombre de diplômes remis double presque d’année en année[12].

Du côté du corps professoral[13], on retrouve lors de la création de l’université qu’une poignée de professeurs, 7 plus précisément[14]. Déjà 2 ans après sa création, l’université compte pas moins de 32 professeurs à son actif. Ce nombre double encore en 1958 où l’université compte 68 professeurs au sein de son établissement [12].

C’est par une loi de 1971 que Lovanium changea de nom et devint l’UNIKIN (université de Kinshasa).

Au XXe siècle, l’université Lovanium est l’université la plus prestigieuse d’Afrique centrale. En 2015, l'Université de Kinshasa ne se retrouvait pas parmi les 150 meilleures universités africaines[15].

Fusions

L’université Lovanium prend fin en 1971 par sa fusion avec l’université libre du Congo et l’université du Congo de Lubumbashi[14]. Elle est renommée en Université nationale du Zaïre. Cette fusion a mis fin au lien avec l’université catholique de Louvain[14]. En 1980, l'Université nationale du Zaïre est à nouveau séparée en trois universités : l'université de Kinshasa ; l'université de Kisangani et l'université de Lubumbashi[14].

Facultés

L’université est composée de plusieurs facultés (dans l’ordre de création) : la faculté de médecine[16] ; l'institut de psychologie appliquée et de pédagogie[17] ; la faculté des sciences politiques sociales et économiques ; la faculté d’agronomie[17]; la faculté de propédeutique général[18] ; la faculté de propédeutique scientifique[18] ; la faculté de philosophie et lettres[18] composée de 4 sections : philologie africaine, philologie classique, philologie germanique et philologie romane ; la faculté polytechnique[18] ; la faculté de sciences[17] ; la faculté de théologie[16], qui est la seule faculté de théologie catholique de l’Afrique[19] et enfin la faculté de droit[18].

Les programmes

Les programmes sont des répliques fidèles des programmes enseignés dans les universités métropolitaines. Effectivement, le but est que l'université puisse accueillir des étudiants européens. Pour ce faire ils ont calqué autant que possible la législation belge sur l’enseignement supérieur afin que les étudiants européens puissent obtenir la reconnaissance de leurs diplômes en Belgique[20]. Il n’empêche que Lovanium est consciente tout de même de la nécessité de prévoir des adaptations utiles et nécessaires de ces programmes.

L'institut de recherches économique et sociale

L’I.R.E.S. est fondé en octobre 1956 dans le cadre de l’université Lovanium. Il est dirigé par un conseil, lui-même constitué des professeurs de la Faculté de sciences politiques, sociales et économiques. Il est divisé en 4 centres de recherches : le Centre de Recherche Économiques ; le Centre d’Ethnologie et de Sociologie ; le Centre d’Études Politiques ; le Centre de Perfectionnement en Gestion des Affaires[21].

L’institut est financé en partie par l’université Lovanium ainsi que par d’autres organismes. L’objet de l’institut est celui de fournir une explication globale des réalités complexes qui caractérisent le processus de transformation des pays en voie de développement et plus particulièrement l’Afrique et le Congo. Il y est abordé les aspects politiques, sociologiques et économiques de ce processus[22].

Centre d'étude des littératures romanes d'inspiration africaine

Autrement appelé C.E.L.R.I.A, il est fondé et dirigé par le professeur Victor-P. Bol. Il a pour but de donner à la littérature africaine la place qui lui revient dans l’étude des lettres, ainsi que d’en entreprendre l’examen critique. Deux tâches principales se distinguent : celle de la critique approfondissant et nuançant l’affirmation d’une unité de lieu commun, ainsi que celle d’expliquer l’idée que l’Europe s’est faite de l’Afrique[23].

L'enseignement

Le recteur vise un enseignement universitaire adapté au niveau des Congolais, il suggère donc l’emploi de manuels de base, de résumés de cours et de répétitions dans les principales langues nationales[16].

Budget et financement

C’est le , lors de la signature d’une convention entre le ministre Dequae et le conseil d’administration de Lovanium que la question du financement de l’université fut évoquée.

Effectivement, c’est en vertu de ce texte que la Belgique s’est engagée à octroyer annuellement une aide couvrant les traitements du personnel laïc de l’université et de deux tiers des rémunérations du personnel belge exerçant à l’université Lovanium[24]. Pour ce faire, en 1960, elle décide d’ouvrir un crédit d’une trentaine de millions. Elle est la principale ressource extérieure de l’université[25].

Architecture

C’est en 1953 que les constructions débutent. Les forces coloniales, et plus précisément le major M. Boulengier démarrent la construction de l'université, celui-ci ayant une solide réputation en bâtiments militaire. La structure de l'université Lovanium se rapproche fortement à celle de l’université catholique de Louvain, dont elle est dépendante [26]. L’université est située sur le mont Amba. Les premiers homes construits abritent les activités d’enseignement et les habitations étudiantes. En parallèle, la construction de cinq maisons de professeurs est entamée[27].

L’université dispose aussi d'une cafétéria et de plusieurs lieux de détente pour les étudiants comme des salles de jeux[28] .

L’église universitaire

Au cœur même du site se trouve l’église universitaire[29]. L’architecture de l’église est prestigieuse. Quiconque découvre l’église du Lovanium remarque la façade incurvée au centre de laquelle brille une aluchromie au ton or dominant et de forme rectangulaire qui surplombe le portail à trois entrées surmonté d’une archivolte en forme de chapiteau[29].

Organisation et administration

Le but est de fixer au Congo les mêmes exigences que celles des universités belges[17]. Pour ce faire, les conditions d’admission sont aussi strictes que celles mises en place en Belgique, il y a de plus une bourse d’études qui peut être octroyée sous certaines réserves.

Admission

Pour être admis à l’université Lovanium, il y a trois conditions à respecter. Premièrement, les futurs étudiants doivent avoir un certificat d’études secondaires homologué de niveau européen[32]. Deuxièmement, ils doivent présenter un certificat de bonne conduite délivré, soit par le Vicaire Apostolique, soit par le directeur de l’école secondaire, soit par les autorités. Troisièmement, il doit être en disposition d’un certificat médical attestant que le candidat semble avoir une santé mentale et physique suffisante pour supporter le long effort des études supérieures[30].

De plus, avant de commencer les études universitaires à Lovanium en tant que tel, les étudiants reçoivent durant une ou deux années scolaires un enseignement préuniversitaire, visant à compléter la formation reçue dans les écoles secondaires[30].

Coût des études

Les étudiants paient un droit annuel d’inscription aux cours de 1.000 frs et un droit annuel d’inscription aux examens de 500 frs. Cependant, pour les études préuniversitaires, ces droits sont réduits de moitié.

Toutefois, en cas d’échec aux examens de la première session, l’étudiant qui se présente en deuxième session doit payer à nouveau un droit d’inscription. Ils doivent aussi payer une pension pour l’internat fixé à 1.000 frs par mois. Ils s’ajoutent aux dépenses annuelles les uniformes et les fournitures scolaires[30].

Bourse d'études

Pour les étudiants ayant des difficultés financières, ils ont la possibilité d’obtenir une bourse d’études qui peut couvrir jusqu’à l’entièreté des frais d’inscription et de pension. Pour une année académique, le montant de la bourse complète est de 8.250 frs. Néanmoins, ces bourses ne sont pas gratuites, elles constituent un prêt d’honneur remboursable par l’étudiant après l’interruption de ses études[30].

Il y a tout de même des conditions à respecter pour l’octroi de cette bourse, dès lors que l’étudiant recommence une même année scolaire, il perd tout droit à la bourse. De plus, pour l’obtention de celle-ci, il faut en faire la demande écrite en deux exemplaires. Elle doit être accompagnée d’une pièce officielle constatant le revenu du père ou du tuteur, ainsi que le nombre d’enfants à sa charge.

Pour les étudiants jouissants de la bourse entière, ils peuvent obtenir un prêt supplémentaire annuel d’un montant maximal de 2.000 frs pour aider le financement des fournitures scolaires. Ces prêts suivent la même logique de remboursement que la bourse[30].

Vie étudiante

L’université Lovanium connait une vie étudiante assez mouvementée, entre les différentes organisations étudiantes et leurs fortes revendications.

Les organisations étudiantes

Les principales organisations étudiantes à Lovanium sont l’Association générale des étudiants de Lovanium (A.G.E.L.)[9] et l’Union générale des étudiants congolais (U.G.E.C.)[33]. Depuis leur création au début des années 1960 ces organisations se caractérisent par leurs tendances nationalistes et unitaristes[34].

Les organisations étudiantes ont toujours porté sur quatre revendications : leurs conditions de vie et d’étude à l’université ; la gouvernance de l’institution universitaire : les échecs lors des examens et la politique économique et sociale congolaise (gouvernance et situation du pays)[9]. Ces revendications ont été plus ou moins appuyé durant les années en fonction des préoccupations du moment.

Les manifestations étudiantes

La première protestation a eu lieu en 1958 contre le refus des autorités coloniales de les laisser participer au Congrès des étudiants africains de Kampala. Les manifestations devinrent de plus en plus fréquentes au cours des cinq premières années de l’indépendance (1960-1965). Les protestations tournaient autour des turbulences politiques de cette première république, notamment, avec l’assassinat de Patrice Emery Lumumba en 1961 ainsi que la course au pouvoir et l’intolérance politique. En 1964, les étudiants manifestent pour revendiquer : la décolonisation de l’université ; l’africanisation des cadres ; l’adaptation des contenus des enseignements ; et la cogestion de l’université[9]. Entre autres, ils n’acceptent pas que le conseil d’administration de l’université soit constitué uniquement que de Belges, et que son siège soit situé à Louvain en Belgique. Le mouvement étudiant le plus célèbre est celui du . Ils revendiquent durant une marche pacifique : les mauvaises conditions de vie estudiantine ; l’orientation politique de plus en plus totalitaire et anti-démocratique du nouveau régime de Mobutu (1965-1997) ; l’inféodation de plus en plus manifeste du gouvernement aux intérêts économiques et financiers étrangers. Les répressions ne furent pas sans conséquence, en effet les étudiants participant à la manifestation furent face à des soldats impitoyables[9].

Le résultat est sans appel, des dizaines d’étudiants sont tués et pas moins de 33 étudiants sont arrêtés et traduits en justice principalement pour complot, organisation d’une manifestation non autorisée, rébellion contre les forces de l’ordre, etc. Ils ont écopé de peines allant de 20 ans de servitude pénale pour les meneurs à deux mois pour les participants[9].

Personnalités renommées

Les professeurs

- Marcel Lihau (1930-1999), constitutionnaliste.

- Léon de Sousberghe (1903-2006), ethnologue et anthropologue.

- Franz Crahay.

- Willy Bal, linguiste et doyen de la Faculté de Philosophie et Lettres entre 1962 et 1965.

- Benoît Verhaegen.

Les recteurs

- Père Maurice Schurmans, fondateur (1953-1954).

- Mgr Luc Gillon (1920-1998), physicien, recteur de 1954 à 1967.

- Mgr Tharcisse Tshibangu Tshishiku, théologien, recteur de 1967 à 1971.

Les anciens élèves

- Albert Ndele (1930), homme politique.

- Étienne Tshisekedi (1932-2017), homme politique.

- Juvénal Habyarimana (1932-1994) homme politique.

- Jules Croy Emony Mondanga (né en 1938), homme politique.

- Pierre Pay-Pay wa Syakasighe (né en 1946) Économiste et Homme politique

- Pius Ngandu Nkashama (né en 1946), écrivain.

- Mukala Kadima Nzuji (né en 1947), écrivain.

- Simon Mbatshi Batshia (né en 1949), homme politique.

Chiffres clés

- 1947 : création du centre universitaire du Lovanium.

- 1950 : la convention Gouvernement-Lovanium est signée.

- : première année académique.

- 1956 : signature de l’arrêté qui institue officiellement Lovanium en université.

- 1958 : premiers diplômes délivrés.

- 1959 : la loi belge du 14 juillet admet l’équivalence des diplômes conférés par les universités congolaises et belges.

- 30 Juin 1960 : indépendance du Congo.

- 1087 : le nombre d’étudiants inscrits après 10 ans d’ouverture de l'université.

- : dixième anniversaire de l’université.

- 1967 : fermeture de l’université du 21 février au 2 mars à la suite d'une grève des étudiants.

- 4 juin 1969 : le gouvernement décide de fermer l’université, 20 étudiants sont tués, une répression des étudiants a lieu dans tous le pays.

- 1971 : l’université Lovanium prend fin, fusionne avec d’autres universités du pays et est renommée en université de Kinshasa par une loi zaïroise.

Notes et références

- Service public fédéral Économie, « Fondation Université Lovanium », sur economie.fgov.be, Moniteur belge, (consulté le )

- Nom latin de la ville de Louvain, en Belgique, en référence à l'université catholique de Louvain.

- Hyacinthe Vanderyst: La future université catholique au Congo belge occidental, dans Revue missionnaire, 1927, p. 253-257.

- D'après Roger Aubert, « L'Université Lovanium, témoin de la vocation internationale de l'UCL » dans Albert D'Haenens (dir.), L'Université catholique de Louvain. Vie et mémoire d'une institution, p. 102.

- Albert Mpase Nselenge Mpeti, « Vivre le devenir de l’université comme étudiant, responsable universitaire et ministre », Les années Lovanium : La première université francophone d'Afrique subsaharienne, t. 1, Marc Quaghebeur (dir.), Paris et Bruxelles, L'Harmattan et A.M.L., , 319 p. (ISBN 978-2-296-11775-4), p. 261

- Guy Malengreau, « Lovanium : du centre universitaire à Kisantu à l’université de Kimuenza », Les années Lovanium : La première université francophone d'Afrique subsaharienne, t. 1, Marc Quaghebeur (dir.), Paris et Bruxelles, l'Harmattan et A.M.L., , 319 p. (ISBN 978-2-296-11775-4), p. 96

- Guy Malengreau, « Lovanium : du centre universitaire à Kisantu à l’université de Kimuenza", Les années Lovanium : La première université francophone d'Afrique subsaharienne, t. 1, Marc Quaghebeur (dir.), Paris et Bruxelles, L'Harmattan et A.M.L., , 319 p. (ISBN 978-2-296-11775-4), p. 97

- Guy Malengreau, « Lovanium, du centre universitaire à Kisantu à l’université de Kimuenza », Les années Lovanium : La première université francophone d'Afrique subsaharienne, t.1, Marc Quaghebeur (dir.), Paris et Bruxelles, L'Harmattan et A.M.L., , 319 p. (ISBN 978-2-296-11775-4), p. 116

- Bernard Mumpasi Lututala, « L'Université de Kinshasa : "colline du savoir", colline des transactions », Revue de l'enseignement supérieur en Afrique, , p. 23 - 48 (ISSN 0851-7762, www.jstor.org)

- Jean Kestergat, « Préface », Luc Gillon, Servir. En actes et en vérité, Gembloux, Duculot, , 319 p. (ISBN 2-8011-0754-9), p. 113

- Françoise Hiraux, Médecins à Lovanium : enseigner chercher, soigner, Louvain-La-Neuve, université catholique de Louvain, , 39 p., p. 17

- Jean Kestergat, « préface », Luc Gillon, Servir. En acte et en vérité, Gembloux, Duculot, , 319 p. (ISBN 2-8011-0754-9), p. 114

- Corps de professeurs ou maîtres qui enseignent une ou des disciplines dans les universités, et établissements où s'exerce cet enseignement supérieur.

- Alix Badot, « Université Lovanium », sur Bestor.be, (consulté le )

- Africa 24, « Rd congo, Repositionner l'UNIKIN comme pôle d'excellence », sur africa24tv.com, chaîne d’information, (consulté le )

- Guy Malengreau, « Lovanium : du centre universitaire à Kisantu à l’université de Kimuenza », Les années Lovanium : La première université francophone, t. 1, Marc Quaghebeur (dir.), Paris et Bruxelles, L’Harmattan et A.M.L., , 319 p. (ISBN 978-2-296-11775-4), p. 128

- Jean Kestergat, « Préface », Luc Gillon, Servir. En actes et en vérité, Gembloux, Duculot, , 319 p. (ISBN 2-8011-0754-9), p. 85

- François Hiraux, Médecins à Lovanium : enseigner, chercher, soigner, Louvain-La-Neuve, Université catholique de Louvain, , 39 p., p. 18

- Willy Bal, Les sciences humaines et l’Afrique à l’université Lovanium, 2 éd., Léopoldville, université Lovanium, , 232 p., p. 116

- Guy Malengreau, « Lovanium : du centre universitaire à Kisantu à l’université de Kimuenza », Les années Lovanium : La première université francophone d’Afrique subsaharienne, t. 1, Marc Quaghebeur (dir.), Paris et Bruxelles, L’Harmattan et A.M.L., , 319 p. (ISBN 978-2-296-11775-4), p. 127

- Willy Bal, Les sciences humaines et l’Afrique à l’Université Lovanium, 2 éd., Léopoldville, Université Lovanium, , 232 p., p. 177

- Willy Bal, Les sciences humaines et l’Afrique à l’université Lovanium, 2 éd., Léeopoldville, université Lovanium, , 232 p., p. 178

- Willy Bal, Les sciences humaines et l’Afrique à l’Université Lovanium, 2 éd., Léopoldville, université Lovanium, , 232 p., p. 144

- Luc Gillon, Servir. En actes et en vérité, Paris et Bruxelles, L’Harmattan et A.M.L., , 319 p. (ISBN 2-8011-0754-9), p. 90

- Luc Gillon, « Aspects financiers de la réalisation et du fonctionnement de l’Université Lovanium », Problèmes de l’enseignement supérieur et de développement de l’Afrique centrale. Recueil d’études en l’honneur de Guy Malengreau, Paris, R. Pichon et R. Durant-Auzias, , 225 p., p. 62

- Léon Matangila Musadila, L’enseignement universitaire et supérieur au Congo-Kinshasa : défis et éthique, Paris, L'Harmattan, , 108 p. (ISBN 2-7475-4688-8), p. 19

- Jean Kestergat, « Préface », Luc Gillon, Servir. En actes et en vérité, Gembloux, Duculot, , 319 p. (ISBN 2-8011-0754-9), p. 93

- Loudjaro, « L’Université Lovanium, la fierté du Congo », sur youtube.com, (consulté le )

- Jean Kestergat, « Préface », Luc Gillon, Servir. En actes et en vérité, Gembloux, Duculot, , 319 p. (ISBN 2-8011-0754-9), p. 125

- Honoré Vinck, « Centre Universitaire Congolais Lovanium Kimuenza », Aequatoria, , p. 154 - 156 (ISSN 0304-257X, www.jstor.org)

- Guy Malengreau, « Lovanium : du centre universitaire à Kisantu à l’université de Kimuenza", Les années lovanium : la première université francophone d’Afrique subsaharienne, t. 1, Marc Quaghebeur (dir.), Paris et Bruxelles, L’Harmattan et A.M.L., , 319 p. (ISBN 978-2-296-11775-4), p. 157

- Guy Malengreau, « Lovanium : du centre universitaire à Kisantu à l’université de Kimuenza », Les années Lovanium : La première université francophone d’Afrique subsaharienne, t. 1, Marc Quaghebeur (dir.), Paris et Bruxelles, L’Harmattan et A.M.L., , 319 p. (ISBN 978-2-296-11775-4), p. 128

- Aimé Mpevo Mpolo, Analyse des cohérences intra, inter et extra des réformes académiques du Congo-Zaïre ( 1971-2003 ), Thèse de doctorat, University Ottawa, , 583 p. (ISBN 978-0-494-81336-2), p. 51

- Aimé Mpevo Mpolo, Analyse des cohérences intra, inter et extra des réformes académiques du Congo-Zaïre ( 1971-2003 ), Thèse de doctorat, University Ottawa, , 583 p. (ISBN 978-0-494-81336-2), p. 117

Voir aussi

Bibliographie

- BAL W., Les sciences humaines et l’Afrique à l’Université Lovanium, 2e éd., Léopoldville, université Lovanium, 1964, 232 p.

- D’HAENENS A. (dir.), L'Université catholique de Louvain : Vie et mémoire d'une institution, Bruxelles, Presses universitaires de Louvain/La Renaissance du Livre, , 399 p. (ISBN 2-8041-1552-6)

- HIRAUX F., Médecins à Lovanium : enseigner chercher, soigner, université catholique de Louvain, 2008, 39 p.

- KESTERGAT J. , « Préface », L. GILLON, Servir. En actes et en vérité, Gembloux, Duculot, 1988, 319 p.

- MATANGILA MUSADILA L., L’enseignement universitaire et supérieur au Congo-Kinshasa : défis et éthique, Paris, L'Harmattan, 2003, 108 p.

- MPEVO MPOLO A. Analyse des cohérences intra, inter et extra des réformes académiques du Congo-Zaïre ( 1971-2003 ) , thèse de doctorat, université d'Ottawa, 2011, 583 p.

- MUMPASI LUTULALA B., « L'Université de Kinshasa : "colline du savoir", colline des transactions», Revue de l'enseignement supérieur en Afrique, 2012, p. 23 - 48.

- QUAGHEBEUR M., (dir.), Les années lovanium : la première université francophone d’Afrique subsaharienne, t. 1, Paris et Bruxelles, l’Harmattan et A.M.L., 2010, 319 p.

- VINCK H., « Centre université congolais Lovanium Kimuenza », Aequatoria, , p. 154 - 156 (www.jstor.org)

- « La Faculté de Médecine à Lovanium », Ama Contacts, no 50, (lire en ligne)

Articles connexes

Liens externes

- Documents et illustrations sur le site de la Faculté de médecine de l'UCL

- Africa24, « Rd Congo, repositionner l’UNIKIN comme pôle d'excellence », sur africa25tv.com, Chaîne d'information, (consulté le )

- Alix Badot, « Université Lovanium », sur Bestor.be, (consulté le )

- LOUDJARO, « L’Université Lovanium, la fierté du Congo », sur Youtube.com, (consulté le )