Teillet

Teillet (en occitan, Telhet) est une commune française située dans l'est du département du Tarn, en région Occitanie. Sur le plan historique et culturel, la commune est dans le Ségala, un territoire s'étendant sur les départements du Tarn et de l'Aveyron, constitué de longs plateaux schisteux, morcelés d'étroites vallées.

| Teillet | |

La mairie. | |

.svg.png.webp) Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Occitanie |

| Département | Tarn |

| Arrondissement | Albi |

| Intercommunalité | Communauté de communes des Monts d'Alban et du Villefranchois |

| Maire Mandat |

Sandrine Sandral 2020-2026 |

| Code postal | 81120 |

| Code commune | 81295 |

| Démographie | |

| Gentilé | Teilletois |

| Population municipale |

438 hab. (2020 |

| Densité | 18 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 43° 50′ 07″ nord, 2° 20′ 24″ est |

| Altitude | Min. 339 m Max. 534 m |

| Superficie | 24,22 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Albi (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton du Haut Dadou |

| Législatives | Première circonscription |

| Localisation | |

Exposée à un climat océanique altéré, elle est drainée par le Dadou, l'Assou, le Lézert, le ruisseau de Besoubre et par divers autres petits cours d'eau. La commune possède un patrimoine naturel remarquable composé d'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique.

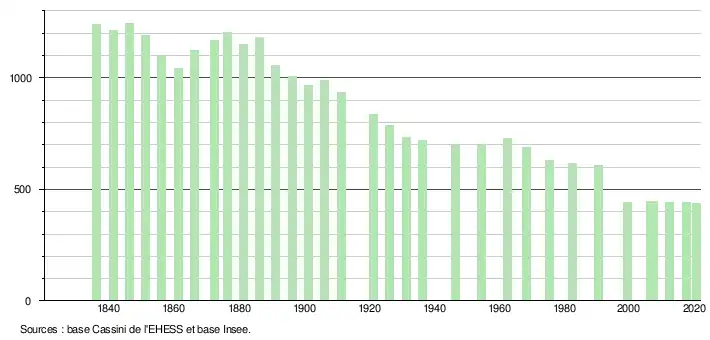

Teillet est une commune rurale qui compte 438 habitants en 2020, après avoir connu un pic de population de 1 244 habitants en 1846. Elle fait partie de l'aire d'attraction d'Albi. Ses habitants sont appelés les Teilletois ou Teilletoises.

Géographie

Localisation

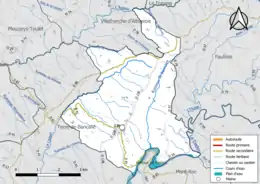

Teillet est située dans la région Occitanie, au nord-est du département du Tarn, à l'entrée des monts d'Alban.

Le village se situe à 16 kilomètres à vol d'oiseau d'Albi, 13 kilomètres de Réalmont, 11 kilomètres d'Alban et à 7 kilomètres du parc naturel régional du Haut-Languedoc (Montredon-Labessonnié).

La commune et le village sont traversés par la Méridienne verte. Deux panneaux matérialisent son passage sur la commune : un à l'entrée du village sur l'avenue d'Albi et l'autre sur la route départementale no 86 vers le lieu-dit le Couderquet.

Communes limitrophes

Les communes limitrophes sont Villefranche-d'Albigeois, Mont-Roc, Paulinet, Rayssac, Terre-Clapier, Le Travet et Terre-de-Bancalié.

Au nord-est, la commune du Fraysse n'est qu'à 150 mètres du territoire communal[1].

Géologie et relief

La commune se situe à l'entrée du Ségala des Monts d'Alban. Deux types de paysages, globalement délimités par le ruisseau de Besoubre, sont visibles sur la commune :

- l'extrémité orientale du Ségala pré-albigeois, qui occupe les deux tiers occidentaux de la commune. Il s'agit d'un relief peu accentué (de 50 à 100 mètres de dénivelé), constitué essentiellement de plateaux cultivés (les « puechs »), entrecoupés de vallons boisées (les « combes ») dans lesquels on trouve des châtaigniers, des chênes et des frênes. Le fond des vallées et les pentes les plus escarpées sont tapissées de prairies appréciées des agriculteurs car elles restent verdoyantes tout au long de l’été (fraîcheur des bords de ruisseaux) ;

- la partie est de la commune constitue les débuts du Ségala des Monts d'Alban. Le relief y est plus accentué (jusqu'à 200 mètres de dénivelé). Les « puechs » sont découpés par de plus grandes vallées, dont celles du Dadou, de l'Oulas et dans une moindre mesure du ruisseau de Besoubre. Nous sommes ici dans un paysage ouvert à grande échelle de perception, délimité au loin par la silhouette de la moyenne montagne. Les vallées sont largement boisées et les premières forêts de résineux se laissent voir.

Sur le plan géologique, la commune se situe à la charnière entre des terrains à dominante calcaire à l'ouest et des terrains à dominante de schiste feuilleté et de gneiss à l'est[2].

Hydrographie

Le Dadou forme la limite sud-est de la commune. Long de 116 kilomètres, il traverse le Tarn d'est en ouest et se jette dans l'Agout. Sa partie est, où se trouve Teillet, est remarquable à ses paysages de méandres et de vallons boisés. Construit en 1954, le barrage de Razisse est situé à 1 kilomètre au sud de la commune et forme une retenue d'eau jusqu'à 7 kilomètres en amont (jusqu'au lieu-dit de la Mouline). L'ancien lit du Dadou et les ruines des ponts et moulins engloutis peuvent encore s'apercevoir en temps de sécheresse.

Le Lézert, ruisseau, forme pour partie la limite ouest de la commune. Il prend sa source dans la commune de Teillet, non loin du lieu-dit de la Capoulanié, et se jette dans le Dadou. Ses eaux sont retenues au niveau du barrage de la Bancalié, sur la commune de Roumégoux.

Le ruisseau de Besoubre (parfois appelé ruisseau de la Blaze par les Teillétois) traverse la commune du nord au sud. Il prend sa source au-dessus du lieu-dit de Besoubre, commune de Paulinet, entre La Rode et le Puech de La Capelle (ancienne église Saint-Salvy du Burg disparue après la Révolution) et se jette dans le Dadou au niveau de Cantegrel.

Climat

Teillet est située dans une zone à multiples influences climatiques :

- une influence océanique dominante, marquée par des pluies d'hiver et de printemps, par la dominance de vents d'ouest et par des températures relativement douces ;

- une influence montagnarde. Elle se caractérise par l'augmentation sensible des quantités de pluie, par la baisse des températures moyennes et par une insolation réduite. Teillet bénéficie ainsi d’une pluviométrie moyenne plus importante qu'Albi : celle des Monts d'Alban est d'environ 1 200 mm/an, tandis qu'elle est de 760 mm/an à Albi. Compte tenu de l'altimétrie plus élevée de Teillet, il y fait également plus frais (température moyenne annuelle de 11,5 °C dans les Monts d'Alban, pour 13 °C à Albi)[3] - [4].

Voies de communication et transports

Le village est traversé par la départementale 81 qui relie Albi à Lacaune.

La départementale 86, reliant Réalmont à Alban, traverse la commune en passant sur les plateaux à l'ouest du Lézert.

La départementale 138, variante de la départementale 86, traverse le village de Teillet, après avoir traversé les villages de Saint-Antonin-de-Lacalm et Le Travet.

Urbanisme

Typologie

Teillet est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1] - [5] - [6] - [7].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction d'Albi, dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 91 communes, est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants[8] - [9].

Le SCOT du Grand Albigeois classe Teillet au sein des « pôles d'équilibre » avec les communes de Villefranche-d'Albigeois, Réalmont, Lombers, Laboutarié et Alban. Les pôles d'équilibre sont des communes définies comme présentant un niveau d’équipement et de services relativement important, sans être sous l'influence du pôle urbain central, à savoir Albi.

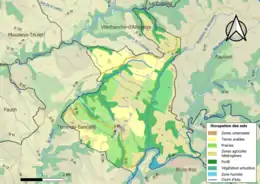

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (72 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (77,1 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : zones agricoles hétérogènes (35,7 %), forêts (21,7 %), prairies (18,6 %), terres arables (17,7 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (4,8 %), eaux continentales[Note 3] (1,4 %)[10].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Teillet est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations, mouvements de terrains et séisme (sismicité très faible). Il est également exposé à un risque technologique, le transport de matières dangereuses, et à un risque particulier : le risque de radon[11]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[12].

Risques naturels

Certaines parties du territoire communal sont susceptibles d’être affectées par le risque d’inondation par débordement de cours d'eau, notamment le Dadou, l'Assou et le Lézert. La cartographie des zones inondables en ex-Midi-Pyrénées réalisée dans le cadre du XIe Contrat de plan État-région, visant à informer les citoyens et les décideurs sur le risque d’inondation, est accessible sur le site de la DREAL Occitanie[13]. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982 et 2012[14] - [11].

Teillet est exposée au risque de feu de forêt. En 2022, il n'existe pas de Plan de Prévention des Risques incendie de forêt (PPRif). Le débroussaillement aux abords des maisons constitue l’une des meilleures protections pour les particuliers contre le feu[Note 4] - [15].

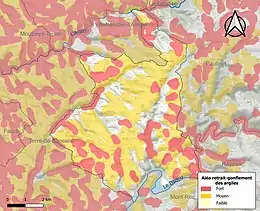

La commune est vulnérable au risque de mouvements de terrains constitué principalement du retrait-gonflement des sols argileux[16]. Cet aléa est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. 74,6 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (76,3 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les 284 bâtiments dénombrés sur la commune en 2019, 262 sont en en aléa moyen ou fort, soit 92 %, à comparer aux 90 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM[17] - [Carte 2].

Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune[18].

Risques technologiques

Le risque de transport de matières dangereuses sur la commune est lié à sa traversée par des infrastructures routières ou ferroviaires importantes ou la présence d'une canalisation de transport d'hydrocarbures. Un accident se produisant sur de telles infrastructures est susceptible d’avoir des effets graves sur les biens, les personnes ou l'environnement, selon la nature du matériau transporté. Des dispositions d’urbanisme peuvent être préconisées en conséquence[19].

Risque particulier

Dans plusieurs parties du territoire national, le radon, accumulé dans certains logements ou autres locaux, peut constituer une source significative d’exposition de la population aux rayonnements ionisants. Certaines communes du département sont concernées par le risque radon à un niveau plus ou moins élevé. Selon la classification de 2018, la commune de Teillet est classée en zone 2, à savoir zone à potentiel radon faible mais sur lesquelles des facteurs géologiques particuliers peuvent faciliter le transfert du radon vers les bâtiments[20].

Toponymie

Le nom de Teillet provient de l'occitan telh, le tilleul[21].

Histoire

.jpg.webp)

Dans l'ancien régime, le village de Teillet appartenait à la vicomté de Paulin ; c'est ainsi qu'à la révolution il fut intégré dans la commune de Paulin. C'est seulement en 1833 que Teillet en fut distrait pour former une commune avec l'ancienne commune de Bézacoul.

L'église dédiée à Saint-Amans avait pour annexes Saint-Salvi de Fourestès, aujourd'hui commune de Terre-Clapier, et Saint-Étienne de Terrabusset, commune de Paulin. L'ancienne église et le cimetière ont été vendus en 1860 pour financer la construction de la nouvelle église[22].

La rue du Baron Solignac, rue principale, fait référence au baron Eugène Solignac, maire de la commune de 1846 à 1894.

Les guerres de religion et la destruction du fort de Teillet

C’est sur l’actuelle place de la mairie que s’élevait autrefois le fort de Teillet. Les Rabastens, vicomtes de Paulin, possesseurs de Teillet, firent construire ce fort vers 1440. Ceux-ci embrassèrent la religion réformée en 1550 avec Bertrand de Rabastens qui fut le chef incontesté des armées protestantes de l'Albigeois et du Castrais. Il prit pleine part aux guerres de religion de la seconde moitié du XVIe siècle.

En 1621, les troubles reprirent lors de la prise d'armes du duc de Rohan, commandant les armées du Haut-Languedoc et de la Haute-Guyenne. Celui-ci, établi à Castres, fit lever de nouveaux impôts pour l'entretien de son armée. C’est depuis un bureau de Réalmont que les rebelles organisaient la levée des impôts dans le diocèse d'Albi par la contrainte des armes. Les catholiques accusèrent les habitants de Teillet de pactiser avec les rebelles de Réalmont. Ainsi, le duc de Montmorency, gouverneur du Languedoc, ordonna au seigneur de Grandval de se saisir de Teillet, ce qu'il fit le sans aucune résistance de la part des habitants qui se déclarèrent au service du roi. Mais les habitants de Teillet continuèrent leurs exactions et, le , le roi Louis XIII donna l'ordre de détruire les fortifications de Teillet. Cependant, la paix de Montpellier, qui fut proclamée au mois d'octobre, en fit suspendre l'exécution.

Pendant la suspension des hostilités, les habitants de Teillet firent quelques réparations aux murailles de la place. Mais celles-ci furent considérées par le Parlement de Toulouse comme une amélioration des fortifications et une violation du traité. À la suite de quoi, le Parlement ordonna en au baron de Lescure de procéder à la démolition totale des fortifications de Teillet.

La vicomtesse de Paulin, Madeleine de Vignolles, s'engagea dans une bataille de procédure afin d'empêcher la démolition, mais en vain. En , les catholiques délogèrent les habitants de Teillet et démolirent partiellement le fort. En , le sieur de Blaumont, sur ordre du duc de Rohan, se saisit de Teillet et l'occupa avec une garnison de 40 protestants. Les rebelles réparèrent les fortifications, recommencèrent leurs exactions et saccagèrent l'église de Teillet.

Le maréchal de Thémines, gouverneur du Languedoc pour le Roi, donna l'ordre au baron de Lescure de détruire Teillet. Le , le baron s'y rendit, fit fuir les rebelles huguenots et entama la démolition du fort. Sur ordre de Rohan, le marquis de Lusignan rassembla 1200 hommes de pied et 200 chevaux à Réalmont dans le but d’attaquer Lescure à Teillet et de stopper la démolition. Lusignan et ses hommes attaquèrent le à l’aube, forcèrent les barricades de Lescure aux faubourgs et le poussèrent à se retrancher dans le fort. S’ensuivit un rude combat de 2 heures pendant lequel Lusignan eut de lourdes pertes (environ 200 tués ou blessés) et il fut forcé de se retirer. À la suite du combat, le fort fut brûlé et, quelques semaines après, entièrement rasé[23] - [24].

Carte de Cassini vers 1779.

Carte de Cassini vers 1779.

La Seconde Guerre mondiale et l'incendie de Grandval

En 1944, des petits groupes de résistants armés s'étaient constitués dans la montagne tarnaise, entre Saint-Pierre-de Trivisy, Paulinet, et Teillet. L'un d'eux, le groupe Armagnac, avait établi en ses quartiers au château de Grandval. Le , Yves Bénazech, un policier résistant clandestin, entraînait tous ses camarades du commissariat à prendre le maquis. Un camion, pris au Saut-du-Tarn, amenait tout le groupe en direction de Saint-Jean de Jeannes, Bénazech les accompagnant en moto. À Teillet, ils furent accrochés par "Durenque", le chef du groupe Armagnac qui était intéressé par la moto de Bénazech et par les 5 fûts d'essence (200 litres) que les policiers avaient réquisitionnés.. à la préfecture. Il retint donc le groupe tout près de Grandval, dans une grange de Mont-Roc, près du village. Ce départ massif des policiers attira l'attention des Allemands.

Le à l'aube, Antoine Combes de Salviniane (ferme toute proche de Grandval), entendit le son des mitrailleuses à quelques kilomètres sur la route d'Albi, vers le pont de Lézert. Là, en effet, au-dessous de la Satjairié et de Pisse-Lièvre, quelques maquisards mis en avant-garde avaient essayé de barrer la route aux Allemands avec un arbre abattu. Combes, pendant ce temps, courut au château pour prévenir les maquisards. Là, on lui prêta à peine attention, jusqu'au moment où parvint un grondement de moteur dans la descente venant de Teillet, et bientôt, une brève fusillade du côté du pont de Cantegrel. Les deux hommes postés là, Clar et Rolland, s'étaient sacrifiés, donnant au groupe de Grandval le temps de fuir par la Veaute.

Grandval était, maintenant, au soir du , occupé par un groupe allemand dirigé par le lieutenant Fritcher, mais celui-ci savait que les résistants voudraient le reprendre. En effet, le groupe Armagnac avait décidé d'attaquer sans être vu.

« De bonne heure (le 21 juin), l'opération était en cours d'exécution et les hommes se dirigeaient vers les points désignés. Par prudence et pour couvrir ses arrières, Armagnac avait placé au carrefour de la Tibarié le frère d'« André », Camille Guittard, avec une douzaine de garçons, armés d'un fusil mitrailleur, de mousquetons et mitraillettes.

Soudain, alors que les garçons devisaient tranquillement, ils virent surgir, venant de Mont-Roc, une colonne allemande (ndr : dirigée par le capitaine Marz), forte de quelques camions. Avait-elle l'intention de continuer le travail de la veille ou de poursuivre sa route ? Nul ne le sait.

Toujours est-il qu'aperçu par le petit groupe, protégé par le remblai, haut d'un mètre à cet endroit, celui-ci se mit en position, attendant de pied ferme que les premiers véhicules soient bien à portée. Quand ils furent à quarante ou cinquante mètres, le tir fut déclenché. Le combat non prévu était inévitable.

Le premier camion atteint alla percuter un orme qui bordait la route sur le côté droit et prit feu. Hélas, le fusil mitrailleur s'enraya sitôt la première rafale. Le préposé se retira pour tenter de le réparer. C'est à la mitraillette et au mousqueton que se poursuivit le combat. Touzet, le seul du commissariat qui avait conservé son arme et rejoint « Armagnac » avec son mousqueton, faisait mouche à chaque coup.

Alerté par la fusillade, « Armagnac » et sa troupe arrivaient à la rescousse pour soutenir ses hommes, il prenait avec succès les Allemands à revers, dont les camions, bloqués sur la route, se trouvaient dans l'impossibilité de faire demi-tour.

Cependant, la position au carrefour était intenable, car les Allemands qui s'étaient ressaisis avaient mis en position un canon de 44 et un mortier de 88. Le talus n'était plus un abri, il fallait évacuer le carrefour, que les Allemands occupèrent en plaçant en plein milieu une mitrailleuse lourde, bloquant de ce fait tous les chemins y conduisant .. Le combat dura plusieurs heures .. Les Allemands avaient de nombreux blessés et plus de trente morts, mais nous déplorions quatre morts et deux blessés. »

— Yves Bénazech, Les Terroristes de l'espérance

Cependant, avant de partir de Grandval avec son groupe, le capitaine Marz avait donné au lieutenant Fritcher et ses troupes restées au château l'ordre formel de mettre le feu au château si celui-ci n'était pas de retour avant 11 heures. Le lieutenant Fritcher mit le feu au château à l'heure dite.

Durant toute la matinée, on entendait depuis les métairies aux alentours le charivari des Allemands, qui avaient sans doute trouvé le chemin de la cave.

Le château brûla toute la journée, et le lendemain, les cendres fumaient encore. La charpente était consumée, le toit s'était effondré. Du mobilier, des fameuses tapisseries, de la bibliothèque, il ne restait rien. La ferme contigüe était détruite aussi, avec sa vaste étable. Et le métayer s'en était sorti de justesse avec sa famille, mais il avait tout perdu. Les vaches avaient été amenées et vendues (de force) à des paysans le long de la route[25].

Politique et administration

Population et société

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1836. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[27]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2007[28].

En 2020, la commune comptait 438 habitants[Note 5], en diminution de 0,9 % par rapport à 2014 (Tarn : +1,71 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Toutes les communes de l'Est tarnais, à l'exception de quelques chefs-lieux de canton, ont connu le phénomène d'exode rural entre la fin du XIXe siècle et les années 1970. Teillet a ainsi perdu plus de la moitié de ses habitants pendant cette période. À titre de comparaison, les communes voisines de Mont-Roc et Le Travet ont également vu leur population divisée par deux, tandis que les populations de Rayssac et Terre-Clapier ont été divisées par trois et celle de Paulinet par six.

Aujourd'hui, la commune de Teillet se situe entre deux zones aux dynamiques démographiques opposées. À l'ouest, les communes de Fauch, Terre-Clapier et Villefranche-d'Albigeois qui font partie de l'aire urbaine d'Albi, voient leur population repartir à la hausse depuis une quinzaine d'années. À l'est, le dépeuplement continue de s'opérer, à l'instar de Paulinet ou Rayssac qui connaissent une légère décroissance démographique. Dans ces zones de premiers contreforts du Massif central, les apports de populations nouvelles, supérieurs aux départs, sont insuffisants pour pallier l’excédent des décès sur les naissances.

Ainsi, ces deux dynamiques s'opèrent à Teillet et la commune voit sa population se stabiliser depuis 2000, voire très légèrement augmenter. Bien que ne faisant pas partie de l'aire urbaine d'Albi, Teillet a aujourd'hui une situation géographique dans le bassin albigeois que l'on pourrait qualifier de quatrième couronne[31].

Enseignement

L'école de Teillet fonctionnait jusqu'en 2017 en Réseau Pédagogique Intercommunal avec l'école de Mont-Roc. Le Réseau Pédagogique Intercommunal Teillet-Montroc comptait environ 70 écoliers.

En 2017, une nouvelle école maternelle et primaire est construite à Teillet à l'emplacement de l'ancienne. Celle-ci accueille les élèves de Mont-Roc dont l'école a fermé. Le Réseau Pédagogique Intercommunal est dissout en 2018.

Santé

L’hôpital le plus proche est celui d'Albi, à 30 minutes. La clinique Toulouse-Lautrec est à 25 minutes et la clinique Claude-Bernard est à 29 minutes. Un médecin généraliste, une pharmacie, plusieurs infirmiers à domicile et un kinésithérapeute sont installés dans le village.

L'ADMR de Teillet - Le Travet propose un service d'aide et d'accompagnement à domicile.

Manifestations culturelles et festivités

La fête votive de Teillet se déroule tous les ans à la mi-septembre.

La grande foire de Teillet est organisée chaque année au début du mois de mai par le « Comité des Foires de Teillet ».

Depuis 2000, la fête de la Méridienne verte se déroule tous les . De nombreuses activités sont au programme de la journée : randonnées pédestres, équestres, VTT et course à pied, tournois de pétanque et pique-nique géant, le tout accompagné de diverses animations.

Existent aussi les associations suivantes : association de danses traditionnelles, Génération mouvement de Teillet, association des anciens combattants.

Sports

Le Teillet Football Club existe depuis 1975. Il évolue dans le championnat départemental (district du Tarn).

La MJC de Teillet propose diverses animations, sports et loisirs.

L'association La Boule Teilletoise regroupe les amateurs de pétanque.

La Diane Teilletoise : association de chasseurs.

Médias

Le quotidien régional La Dépêche du Midi, dans son édition locale du Tarn, ainsi que l’hebdomadaire Le Tarn libre, relatent les informations locales. L'Écho des Monts d'Alban, journal catholique, traite de l'actualité du secteur pastoral des monts d'Alban.

La commune est en outre dans le bassin d’émission de la chaîne de télévision France 3 Midi-Pyrénées, qui diffuse tous les jours le journal télévisé France 3 Tarn.

Cultes

La paroisse Saint-Amans de Teillet est regroupée au sein d'un secteur pastoral Villefranche-Alban-Montfranc, animé par une équipe de prêtres. Les messes sont célébrées à l'église Saint-Amans tous les dimanches à 9 h 30.

L'association paroissiale Jeanne d'Arc, créée en 1942, gère le patrimoine de la paroisse Saint-Amans de Teillet.

Économie

Revenus

En 2011, le revenu fiscal médian par ménage était de 21 105 €, ce qui plaçait Teillet au 30 115e rang parmi les 31 886 communes de plus de 49 ménages en métropole[32].

Le revenu net moyen par foyer fiscal était quant à lui de 16 297 € et 69,7 % des foyers fiscaux n'étaient pas imposables.

Emploi

En 2011, parmi la population âgée de 15 à 64 ans, on comptait 71,6 % d'actifs dont 62,8 % ayant un emploi et 8,8 % de chômeurs. Le taux de chômage des 15 à 64 ans en 2011 était ainsi de 12,3 %.

La même année, on comptait 115 emplois dans la zone d'emploi, contre 126 en 2006. Le nombre d'actifs ayant un emploi résidant dans la zone d'emploi étant de 160, l'indicateur de concentration d'emploi est de 71,5 %, ce qui signifie que la zone d'emploi offre presque 3 emplois pour quatre habitants actifs[33].

L'agriculture constitue le premier secteur d'activité de la commune, où plus de la moitié des entreprises sont agricoles. On compte une trentaine d'exploitations qui sont basées essentiellement sur l'élevage de bovins viande, d'ovins lait (la commune est située dans le bassin de production des caves de Roquefort) et d'ovins viande. 70 à 80 % de la surface agricole est occupée par les prairies ; le restant est cultivé (orge et triticale)[34].

Le second secteur économique est constitué par les commerces, transports et services (20 % des activités de la commune) :

- le village de Teillet compte les commerces et services de proximité suivants : bar-tabac, boulangerie, bureau de poste, café, épicerie, garage automobile, infirmiers à domicile, kinésithérapeute, maçon, médecin généraliste, pharmacie, station-service, supérette ;

- le tourisme génère de l'activité sur la commune avec la présence de deux campings : un de 65 emplacements à proximité du village (3 étoiles) et un autre de 12 emplacements à la Cazèle, au bord de la retenue de Rasisse (2 épis). De nombreux gîtes et chambres d'hôtes se sont également créés ces dernières années.

Le secteur de l'administration publique, l'enseignement, la santé et l'action sociale représente la troisième source d'activité[35].

L'arrêt de l'exploitation des mines de Mont-Roc, du Moulinal (Rayssac) et du Burc (Paulinet) en 2005 a eu un impact économique significatif sur les communes des alentours, dont Teillet. La fermeture des carrières a entraîné la suppression de 150 emplois, la plupart reclassés (dans une autre région).

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- L'église paroissiale de Saint-Amans de Teillet a été construite vers 1860, dans le style de la Renaissance. Une nef ; bas-côtés formés d'arcades soutenues par des colonnes en pierre. Sanctuaire en hémicycle voûté. Longueur, 29 mètres ; largeur, nef, 7 mètres 50 ; bas-côtés, les deux ensemble, 7 mètres : en tout, 14 mètres 50 ; hauteur de la voûte, 10 mètres 25. Clocher dont le dessous sert de porche, de forme octogone, percé de huit fenêtres surmontées chacune d'un fronton, terminé en flèche, aussi octogone ; hauteur, 28 mètres[36].

- Le château de Grandval a été construit au XVe siècle puis reconstruit au XVIIe siècle, incendié en par les Allemands, puis noyé par les eaux du barrage de Razisse en 1954.

- Le château de l'Algayrié a été construit en 1863 par Hippolyte Delbosc, médecin et conseiller général, descendant des Foulcher sieurs Delbosc ; bâtisse d'un style néoclassique avec fronton et balustrade (cette dernière a été supprimée au cours du XXe siècle, tout comme la couverture en tuiles remplacée par des ardoises) ; propriété privée.

- Le sentier de la Vallée de la Blaze a été balisé et ouvert en . D'une difficulté moyenne, sa longueur est de 9 kilomètres et son départ se situe sur la place de la mairie.

_vers_1910.JPG.webp) Le château de Grandval vers 1910.

Le château de Grandval vers 1910. Le château de Grandval aujourd'hui.

Le château de Grandval aujourd'hui.

Patrimoine naturel

La vallée du Dadou et le lac de Rasisse sont classés ZNIEFF (Zone Naturelle d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique) de type I (secteur de grand intérêt biologique et écologique)[37].

Personnalités liées à la commune

- Henri de Frégeville, marquis de Grandval, 1748-1805, général de division et législateur.

- Charles de Frégeville, 1762-1841, militaire et homme politique français du Premier Empire, Général de division & Grand officier de la Légion d'honneur.

- Hippolyte Charamaule, 1794 (Mèze) - 1886 (Lunas), avocat et député de l'Hérault, propriétaire du château de Grandval de 1833 à 1844.

- Eugène Solignac, baron d'Empire, 1804 (Bitonto) - 1894 (Gloucester), Chambellan de l'empereur Napoléon III, maire de Teillet de 1846 à 1894. Fils ainé du baron Jean-Baptiste Solignac, général de division. Il résidait au château de Grandval qu'il avait acheté en 1844 à Hippolyte Charamaule, avocat du général Charles de Gau de Frégeville. Il modernisa le vaste domaine agricole du château[38].

Héraldique

.svg.png.webp) |

Blason | Écartelé au premier et quatrième d'or au lion contourné de gueules ; au deuxième des barons tirés de l'armée ; au troisième d'argent à la bande de gueules chargée de trois étoiles d'or et accompagnée de deux molettes d'azur. Pour livrées : les couleurs de l'écu. |

|---|---|---|

| Détails | Le baron Solignac, maire de Teillet de 1846 à 1894, a apporté le blason de sa famille à la commune. |

Annexes

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Les eaux continentales désignent toutes les eaux de surface, en général des eaux douces issues d'eau de pluie, qui se trouvent à l'intérieur des terres.

- Le principe d’un débroussaillement efficace consiste à couper et éliminer tous les bois morts, les broussailles et les herbes sèches 50 mètres autour des habitations et 2 mètres de part et d’autre des voies, élaguer les branches basses des arbres, espacer les arbres et les arbustes situés dans la zone à débroussailler pour éviter que le feu ne se propage d’arbre en arbre, éliminer les arbustes sous les grands arbres pour éviter que le feu ne se propage vers la cime des arbres, toujours se débarrasser des végétaux coupés par compostage, par évacuation en décharge autorisée ou par incinération en respectant la réglementation sur le brûlage et entretenir régulièrement la zone débroussaillée, tous les 2 ou 3 ans maximum sur le pourtour, tous les ans à proximité de l’habitation

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le )

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

Références

- Carte IGN sous Géoportail

- « Atlas des Paysages Tarnais », sur CAUE Midi-Pyrénées.

- « Le climat du Tarn », sur Météo Massif Central.

- « Climat du Tarn », sur Syndicat Mixte de Rivière Tarn.

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Albi », sur insee.fr (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune de Teillet », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- DREAL Occitanie, « CIZI », sur www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr (consulté le )

- « Les risques majeurs dans le Tarn », sur www.tarn.gouv.fr (consulté le ), partie 1 - chapitre Risque inondation.

- « Les risques majeurs dans le Tarn », sur www.tarn.gouv.fr (consulté le ), chapitre Feux de forêts.

- « Les risques majeurs dans le Tarn », sur www.tarn.gouv.fr (consulté le ), chapitre Mouvements de terrain.

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Liste des cavités souterraines localisées sur la commune de Teillet », sur http://www.georisques.gouv.fr/ (consulté le )

- « Les risques majeurs dans le Tarn », sur www.tarn.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque transport de matières dangereuses.

- « Cartographie du risque radon en France. », sur le site de l’IRSN, (consulté le )

- Bénédicte et Jean-Jacques Fénié, Toponymie occitane, Éditions Sud-Ouest, coll. « Sud Ouest Université », , 128 p. (ISBN 978-2-87901-215-5)..

- Emile Jolibois, Revue du Tarn : Alban et son canton, vol. 3, Albi, , p.132.

- « Protestantisme à Teillet », sur histoire.teillet-meridienneverte.fr.

- Emile Jolibois, Revue du Tarn : Destruction des Fortifications de Teillet, vol. 3, Albi, , p.105.

- Marie-Jeanne Roumégoux, Revue du Tarn : Grandval, Splendeurs et déclins d'un témoin du passé, vol. 154, Albi, , p.177.

- « État Civil de la commune de Teillet », sur Archives départementales du Tarn.

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- « Population du Tarn - L'influence toulousaine s'étend le long des axes de communication », sur le site de l'Insee.

- « Fichier RFDM2011COM : Revenus fiscaux localisés des ménages - Année 2011 », sur le site de l'Insee (consulté le ).

- « Insee - Commune de Teillet », sur insee.fr.

- « Teillet - Economie », sur monts-alban.fr.

- « Caractéristiques des entreprises et des établissements - Commune de Teillet (2011) », sur INSEE.

- Hippolyte Crozes, Répertoire archéologique du Département du Tarn, Paris, Imprimerie Impériale, .

- « INPN - L'inventaire ZNIEFF », sur inpn.mnhn.fr.

- « Baron Eugène Solignac », sur histoire.teillet-meridienneverte.fr.