Saint-Fuscien

Saint-Fuscien est une commune française située dans le département de la Somme, en région Hauts-de-France.

| Saint-Fuscien | |||||

L'église Saint-Fuscien. | |||||

.svg.png.webp) Blason |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Hauts-de-France | ||||

| Département | Somme | ||||

| Arrondissement | Amiens | ||||

| Intercommunalité | CA Amiens métropole | ||||

| Maire Mandat |

Henri-Paul Fin 2020-2026 |

||||

| Code postal | 80680 | ||||

| Code commune | 80702 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | aucun | ||||

| Population municipale |

1 355 hab. (2020 |

||||

| Densité | 137 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 49° 50′ 18″ nord, 2° 18′ 56″ est | ||||

| Altitude | Min. 38 m Max. 113 m |

||||

| Superficie | 9,92 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Amiens (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton d'Amiens-6 | ||||

| Législatives | 2e circonscription de la Somme | ||||

| Localisation | |||||

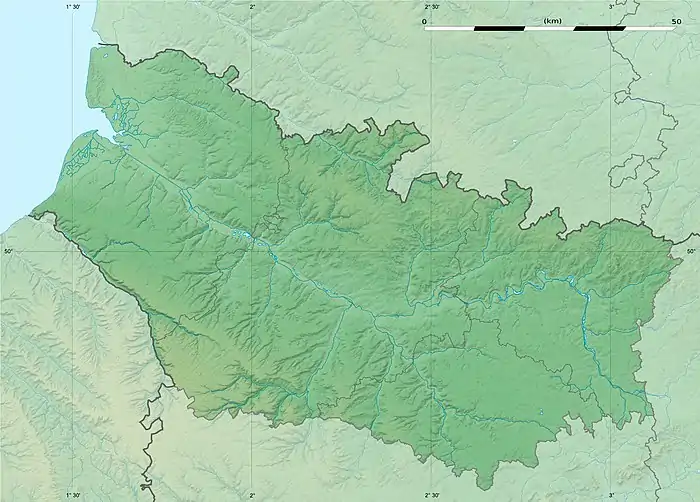

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Somme

Géolocalisation sur la carte : Hauts-de-France

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | http://www.mairie-saint-fuscien.fr/ | ||||

Géographie

Situation

La Picardie peut être subdivisée en dix-huit régions naturelles ou petits pays. Saint-Fuscien se trouve dans l'Amiénois. Située sur le plateau sud d'Amiens, la commune se situe à une distance de 6 km au sud d'Amiens, capitale départementale et ancienne capitale régionale picarde.

Saint-Fuscien est un bourg résidentiel périurbain de plus de 900 habitants.

Communes limitrophes

Nature du sol et du sous-sol

D’un point de vue géologique, la commune est sur le plateau picard formé au crétacé supérieur (terrains secondaires ou mésozoïque) ; c'est un plateau crayeux recouvert de limon. La couche de limon assez mince laisse parfois affleurer la craie.

Climat

La région est largement occupée au cours de l’année par des masses d’air humides et fraîches venues de l’Atlantique Nord, réchauffées cependant par les eaux plus tièdes de la dérive nord-atlantique. En hiver, elle est généralement plus humide que froide et se situe en limite ouest des avancées d’air polaire continental froid et sec.

Géographie humaine

Pendant longtemps, la région a été un pays de petites terres qui étaient difficiles à cultiver et ceci obligeait les paysans parcellaires à trouver un second métier durant l'hiver. Jusqu'au XIXe siècle, les coupeurs de velours et les culottières ont travaillé à domicile pour le textile amiénois. À présent, les remembrements et la modernisation des fermes permettent une exploitation plus aisée des terres agricoles sous forme de polyculture et d'élevage[1].

Urbanisme

Typologie

Saint-Fuscien est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1] - [2] - [3] - [4].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction d'Amiens, dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 369 communes, est catégorisée dans les aires de 200 000 à moins de 700 000 habitants[5] - [6].

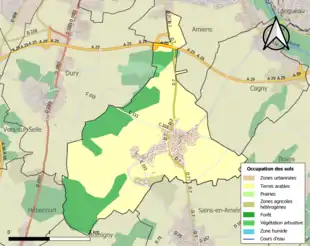

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (68 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (68,2 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (66,8 %), forêts (23,5 %), zones urbanisées (8,2 %), zones agricoles hétérogènes (1,2 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (0,4 %)[7].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[8].

Toponymie

Le nom de la localité est attesté sous les formes Sanctus Fuscianus en 1131 ; Saint Fuscien en 1291 ; Saint Fussian en 1301 ; Seins Ffucien en 1334 ; Saint Fuscian en 1352 ; Saint Fuscien ou bos en 1326 ; Saint Fucien en 1385 ; Saint Fussien en 1390 ; Saint Fuxian en 1400 ; Saint Fuscien au bois en 1507 ; Saint Fuscien aux bois en 1507 ; Saint Fusien en 1579 ; Saint Fusien en 1673 ; Saint Fussien au bois en 1696 ; Saint Fussien aux bois en 1700 ; Saint Lucien au bois en 1778[9] ; Saint Fucien en 1793 et Saint-Fuscien depuis 1801[10].

Saint-Fuscien est un hagiotoponyme qui fait référence à Fuscien (Fuscianus)[11], un romain venu évangéliser la Gaule du nord, ce qu'il fit en particulier autour de l'actuelle ville de Saint-Omer. L'église de la commune lui est dévouée.

Histoire

L'histoire du village de Saint-Fuscien débute réellement avec la fondation du monastère à la fin du VIe siècle.

Préhistoire

Les hommes de la civilisation acheuléenne (300 000 à 90 000 av. J.-C.) avaient taillé des silex pour se confectionner des armes et des outils. Ensuite, les Celtes se sont installés dans la région. Ce furent d'abord des tribus hallstattiennes. Les princes de ces tribus vont décliner au Ve siècle av. J.-C. et une nouvelle migration celtique se produit alors en provenance du Nord-Est (période de la Tène). Les Celtes de la Tène étaient de redoutables guerriers. Enfin ce furent les Celtes-belges qui ont traversé le Rhin pour s'installer dans le Nord-Ouest. La tribu belge qui s'est installée ici était la tribu des Ambiens (ambiani). Ces tribus belges ont été soumises par les légions romaines de César en 57 av. J.-C.[12]. Durant la période gallo-romaine, la voie romaine qui part de Samarobriva (Amiens) vers le sud traverse la région.

Antiquité

Au IIIe siècle, le chrétien Fuscianus quitte Rome pour aller évangéliser la tribu gauloise des Morins. Cette tribu était située au nord des Ambiens. Avec Victoric, Fuscien est de passage en 303 dans le village de Sama (actuellement Sains-en-Amiénois) où ils ont converti Gentien. À cette période, les chrétiens sont persécutés. Le 11 décembre 303, les soldats romains décapitent Gentien à Sains, puis emmènent Fuscien et Victoric dans les bois où ils leur tranchent la tête. La légende dit alors que les deux martyrs seraient ensuite revenus à Sains en portant leur tête dans les mains[13].

Moyen Âge

Au VIe siècle, un prêtre retrouve le tombeau des trois martyrs qui devient alors un lieu de culte. La vénération du culte de saint Fuscien amène à la fondation, à la fin du VIe siècle, d'un monastère sur le lieu de sa décapitation. Lors des invasions normandes, le monastère sera détruit (859), reconstruit (880) puis détruit à nouveau en 925, Il restera alors en ruine pendant environ deux siècles.

Saint-Fuscien a subi les invasions normandes et les Vikings qui ont détruit deux fois le monastère (en 859 et en 925). Les villages de la seigneurie de Boves étaient reliés au château (XIe siècle) par des galeries creusées dans la craie qui permettaient aux habitants de se "mucher" en cas d'attaque.

En 1105, Enguerrand de Boves, comte d'Amiens, 1042-1116, dote l'abbaye de Saint-Fuscien qui est restaurée et occupée par des bénédictins qui viennent de l'abbaye de Corbie.

Le traité de Troyes en 1420 octroya la région aux Bourguignons. En 1470, Louis XI attaque les Bourguignons de Charles le Téméraire et les combats durent plusieurs années. En 1472, les Bourguignons saccagent et brulent l'abbaye de Saint-Fuscien-aux-Bois. Il faudra attendre le traité de Picquigny entre Louis XI et Edouard IV d'Angleterre (1475) puis la mort de Charles le Téméraire (1477) pour que Saint-Fuscien soit dans le royaume de France.

Temps modernes

L'abbaye est mise en commende en 1533.

En 1648, la réforme de Saint-Maur est introduite dans l'abbaye pour revenir à un régime monastique strict fidèle à la vie bénédictine. À cette époque, le logis abbatial (dit à présent château de Saint-Fuscien) est reconstruit. L'église de l'abbaye sert pour le culte du village et les moines font l'école et instruisent les enfants gratuitement et charitablement[14].

Au XVIIIe siècle et au XIXe siècle, plusieurs familles du village sont des coupeurs de velours à domicile pour l'industrie textile d'Amiens. Des culottières travaillent aussi dans leurs maisons alors que d'autres habitants allaient travailler tous les jours à Amiens à pied. D'autres encore partaient avec leurs paniers pour vendre quelques œufs, une poule ou un lapin sur les marchés d'Amiens.

Époque contemporaine

Lors de la Révolution française, la congrégation bénédictine de Saint-Maur est dissoute (1790) et les biens de l'abbaye deviennent propriété de la nation. En avril 1791, une pétition (73 signatures) des habitants demande à l'évêque du département de la Somme d'intervenir auprès du préfet pour la conservation de l'église, du cimetière, de l'école et du logement d'un prêtre car un décret de l'Assemblée Nationale ordonne la vente des biens de l'abbaye comme biens nationaux.

Les bâtiments conventuels sont vendus à un particulier. De grandes modifications sont effectuées et une partie des bâtiments est démolie pour récupérer des matériaux de construction.

Le septidi 17 thermidor an XII (dimanche 5 août 1804), le conseil municipal demande la restauration de l'église pour y accueillir les paroissiens car il y a plus de 500 habitants dans la commune composée de 125 maisons pour 135 ménages et il n'y a plus d'église dans le village.

En 1820, une chapelle est aménagée dans une ancienne grange et la construction d'une nouvelle église est décidée en 1865.

En 1825, le révérend père Lardeur (1776-1863) achète ce qui reste de l'abbaye pour y installer une école de la congrégation des Frères de Saint-Joseph. Les écoles de cette congrégation ont eu une grande renommée sous le second empire. Cette congrégation est interdite en 1888 dans le cadre plus général de l'Expulsion des congrégations[15]. Les bâtiments conventuels sont alors à nouveau vendus à un particulier. À présent, il ne subsiste que l'hôtel abbatial (dit château) et un petit pavillon de l'ancienne abbaye de Saint-Fuscien-au-Bois. En 1847, des vaches hollandaises sont acclimatées à Saint-Fuscien[16]. Au début du XXe siècle, il existait une culture d'orchidée sous une très belle serre chauffée, créée par monsieur Graire, maire de Saint-Fuscien de 1904 à 1919.

La guerre de 1870 à Saint-Fuscien

En septembre 1870, à la fin de la guerre franco-allemande de 1870 et à la suite de la défaite de Sedan, Napoléon III est fait prisonnier du roi de Prusse Guillaume I. Le 4 septembre, le gouvernement de la Défense nationale proclame la déchéance de l’empire. Une armée du Nord est alors constituée[17].

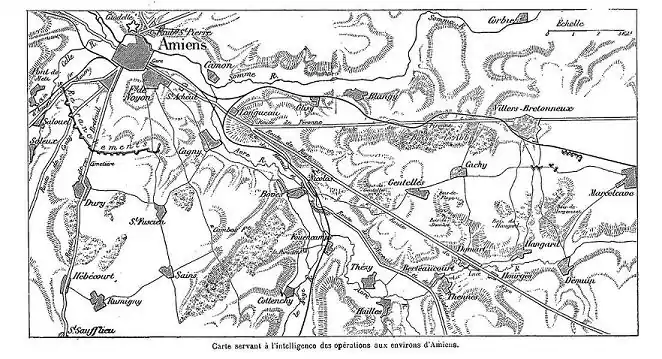

Les Prussiens viennent par le sud pour attaquer Amiens qui est protégée par une ligne fortifiée longue d'environ 9 km. Cette ligne est constituée par douze ouvrages de défense reliés par des tranchées et passe par Saint-Fuscien (côte 102).

Fin novembre 1870, de violents combats ont lieu. Le village de Saint-Fuscien est alors occupé par les Prussiens et Amiens tombe le 28 novembre.

L'armée française (armée du Nord encore en formation avec seulement trois brigades) sous les ordres du général Farre affronte les Prussiens commandés par Edwin von Manteuffel qui réussit à réunir environ 40 000 hommes de sa Ire Armée.

Le 26 novembre au soir, Farre acheva la concentration de ses troupes le long d'une ligne d'Amiens à Villers-Bretonneux, sur la rive gauche de la Somme.

Le 27 novembre, la 2e brigade du général Derroja est installée au sud de Saint-Fuscien.

Le général von der Goeben qui commande le VIIIe corps d’armée prussien donne l’ordre de l’attaque sur le flanc gauche : la 15e division allemande doit s’établir à Fouencamps et à Sains puis lancer des éléments avancés jusqu’à Saint-Fuscien et Dury.

À 13 h, les Allemands sont à Saint-Fuscien. Un violent combat se déroule à la ferme Cambos (située entre Saint-Fuscien et Boves) avec les Français de la brigade Derroja. Les Allemands ont 36 pièces d'artillerie qui sont en position sur le chemin qui va de Saint-Fuscien à Dury et qui pilonnent les batteries françaises sur Dury. Les artilleurs de marine venus d'Arras s'occupent des batteries.

Lorsque Dury et Saint-Fuscien furent occupées par les Prussiens, l'armée allemande tourna la position française de Boves. Pour se dégager, le colonel Pittié mena une contre-attaque sur l'Avre et Saint Fuscien, mais fut repoussé sur Boves où il résista aux assauts avant de se replier sur Longueau ; une dernière charge menée par le commandement Zélé arrêta définitivement l'offensive allemande.

À 16 h 30, le général Farre décida de la retraite. À la tombée de la nuit, les Prussiens établissent leurs cantonnements à Boves, Fouencamps et Sains.

Dans la nuit du 27 au 28 novembre 1870, les Français se replient et quittent Amiens. Les Prussiens entrent alors dans la ville où reste seulement une garnison dans la citadelle qui doit se rendre au début du mois de décembre[18] - [19] - [20] - [21].

La guerre 1914-1918

Pendant la Première Guerre mondiale, le les Allemands entrent en Belgique. La VIe armée de Joffre ne peut pas empêcher que la ville d'Amiens tombe le 31 août aux mains des Allemands. Le front est venu jusqu'à Saint-Fuscien. Des pièces d'artillerie françaises sont installées dans le bas du village et le Montjoie (côte 102) est le lieu de combats.

Des habitations de Saint-Fuscien seront détruites. La VIe armée doit se replier sur Montdidier. Une contre-attaque de l'armée française permet de repousser les Allemands le 10 septembre 1914 et Amiens est libérée le 12[17].

La guerre 1939-1945

Pendant la bataille de France, des destructions ont eu lieu en 1940 lors de l'attaque de l'armée allemande. Le 5 juin 1940, une violente offensive allemande se produit et des combats se font au sud d'Amiens de Dury à Boves. Des habitants de Saint-Fuscien qui avaient vu leur maison détruite en 1914 vont trouver à nouveau leur maison endommagée lors de leur retour d'exode.

Le 15e régiment d'infanterie alpine (RIA) a participé à la bataille au sud d'Amiens du 20 mai au 8 juin 1940. Il était composé de 1 200 hommes. Ils se battirent contre la 9e et 10e Panzerdivision (constitué de 418 Panzer III et IV) dont la division d'infanterie Grossdeutschland. Les survivants se rendirent aux troupes allemandes le 6 juin. Les prisonniers français reçurent l'ordre de creuser des trous et furent abattus devant les villageois de Saint-Fuscien. Le nombre de prisonniers était d'environ 300. Cette référence se trouve dans la page 15e régiment d'infanterie (France) qui cite le Recueil d'Historiques de l'Infanterie Française (Général Serge Andolenko – Eurimprim, Paris, 1949) mais ce fait ne m'a jamais été rapporté par les anciens du village qui ont vécu cette période.

Fin août-début septembre 1944, le village est libéré par les troupes alliées[17].

Politique et administration

Rattachements administratifs et électoraux

- Rattachements administratifs

La commune se trouve dans l'arrondissement d'Amiens du département de la Somme.

Elle faisait partie depuis 1793 du canton de Boves [10]. Dans le cadre du redécoupage cantonal de 2014 en France, cette circonscription administrative territoriale a disparu, et le canton n'est plus qu'une circonscription électorale.

- Rattachements électoraux

Pour les élections départementales, la commune fait partie depuis 2014 du canton d'Amiens-6

Pour l'élection des députés, elle fait partie de la deuxième circonscription de la Somme.

Intercommunalité

Le village faisait partie du district du Grand Amiens, devenu par la suite la communauté d'agglomération Amiens Métropole, dont est toujours membre la commune.

Liste des maires

Jumelages

Avec Dury et Sains-en-Amiénois, Saint-Fuscien est jumelée à la ville de Bessenbach en Allemagne.

Population et société

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[25]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2004[26].

En 2020, la commune comptait 1 355 habitants[Note 3], en augmentation de 32,71 % par rapport à 2014 (Somme : −0,5 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Enseignement

L'école primaire, maternelle et élémentaire, de Saint-Fuscien compte 59 élèves pour l'année scolaire 2016-2017. Elle est située en zone B, dans l'académie d'Amiens[28].

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- L'Église Saint-Fuscien. elle remplace la chapelle aménagée dans une grange désaffectée en 1820.

La construction d'une nouvelle église est décidée en 1865. La construction autorisée par l'évêque et le préfet fut interrompue par la guerre de 1870-1871.

Les plans élaborés par l'architecte Pierre Viénot sont repris du projet de Florent Corroyer. L'architecte départemental Émile Ricquier acheva la construction en 1890. L'édifice est composé d'une nef avec deux bas-côtés.

- Lors de la Bataille de France; le , l'église est touchée par l'artillerie allemande et ne rouvre ses portes qu'en 1950.

En février 2005, l'édifice a été ravagé par un incendie d'origine criminelle.

Après restauration, par l'architecte Ezio Basili[29], la consécration du sanctuaire a lieu le 11 décembre 2008.

Jean Alluard (sculpteur statuaire) a réalisé le chemin de croix ainsi que la statue céphalophore de saint Fuscien et le dôme du tabernacle. Alain Mongrenier et Claude Barre ont réalisé les vitraux. Mme Carre a restauré l'autel du XVIIIe siècle.

- Oratoire à la Vierge

Sur la route de Sains, bâti en 1868, il porte l'inscription « Monstra te esse Matrem » (Montre que tu es mère)[30]. - Le château

C'est en fait le logis abbatial du XVIIIe siècle qui abrite dans son parc des vestiges de l'ancienne abbaye.

Blason populaire

Les blasons populaires ou noms jetés des villageois sont des surnoms ou des sobriquets (en picard surpitchets) donnés aux habitants des villes et des villages picards.

Ces surpitchets viennent de l'histoire de la ville, d'un jeu de mots, mais ce sont souvent des moqueries des villages voisins.

Le sobriquet des habitants de Saint-Fuscien est[31] - [32] :

Ce qui s'explique facilement par la présence d'une abbaye puis d'une école des frères dans le village.

Héraldique

.svg.png.webp) |

Blason | D'azur à deux chevronnels jumelés d'or accompagnés de trois besants d'argent[33]. |

|---|---|---|

| Détails | Inspiré des armes de l'abbaye de Saint-Fuscien (voir alias). Le statut officiel du blason reste à déterminer. |

|

| Alias |  Alias du blason de Saint-Fuscien Armes de l'ancienne abbaye locale. |

Annexes

Bibliographie

- Inventaire général du Patrimoine culturel. Églises et chapelles des XIXe et XXe siècles (Amiens métropole). Textes : Isabelle Barbedor. Photographies : Thierry Lefébure (collection Parcours du Patrimoine no 331). Lyon : Lieux-Dits, 2008, 72 pages. (ISBN 978-2-914528-47-4).

Articles connexes

Liens externes

- Site officiel

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :

- Site municipal officiel

- Saint-Fuscien sur le site de l'Institut géographique national

- abaïe d'Saint Fuschien (en picard)

- Dossier de l'Inventaire du patrimoine culturel sur l'église de Saint-Fuscien

Notes et références

Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- Picardie, Bonneton Ed, (1980)

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Amiens », sur insee.fr (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Jacques Garnier, Dictionnaire topographique de la Somme, t. 1, Paris / Amiens 1867 - 1878, p. 262 (lire en ligne sur DicoTopo).

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Ernest Nègre, Toponymie générale de la France, Genève, Droz, , p. 1542.

- Histoire des Gaules, C. Delaplace et J. France, A Colin Ed (1995)

- -a- Actes inédits des saints martyrs Fuscien, Victoric et Gentien, Charles Salmon in Mémoires de la Société d'Archéologie du Département de la Somme. Tome XVIII - imprimerie Lemer-Amiens, (1861) . -b- Vie des Saints pour tous les jours de l'année, Abbé L. Jaud, Tours, Mame, (1950)

- Charles Salmon, Notice historique sur l'ancienne abbaye et le village de Saint-Fuscien-au-Bois, près Amiens, Lenoël-Hérouart Imprimeur - Amiens (1857)

- Revue d'histoire de l'Église de France, E. Baratay, 1998, vol 85, no 213, p. 299.

- Charles Salmon, “De la race bovine hollandaise, ou notice sur les animaux de cette race, acclimatée à Saint-Fuscien depuis 1847” E. Yvert Ed, Amiens (1855) in Catalogue de la bibliothèque communale d'Amiens, page 449

- G Bacquet, Les batailles de la Somme, Le courrier-picard-CA-Somme Ed, (1980)

- Terre Picarde no 26 (1989), p. 4, La guerre de 1870 aux environs d’Amiens par le colonel Pierson.

- Colonel Rousset, Histoire générale de la Guerre franco-allemande, tome 2, édition Jules Tallandier, Paris, 1911

- Général Faidherbe, Campagne de l'Armée du Nord en 1870-1871, édition E. Dantu, Paris, 1871

- A. Lecluselle, La guerre dans le Nord (1870-1871), édition Corlet, Colombelles, 1996

- Thierry Griois, « Un quart de siècle comme maire de Saint-Fuscien s’achève : Lors de ses vœux, mercredi 15 janvier au soir, Dominique De Witasse-Thézy, a confirmé qu’il mettait fin, cette année, à « 25 ans de services de l’intérêt général dont 12 ans comme maire », Le Courrier picard, (lire en ligne, consulté le ) « La salle polyvalente de la commune était bien remplie mercredi soir pour entendre Dominique De Witasse-Thézy prononcer ses derniers vœux en tant que maire puisque, comme il l’avait déjà annoncé, il ne sollicitera pas de nouveau mandat lors des prochaines élections municipales en mars ».

- David Vandevoorde, « Paisible comme Saint-Fuscien : À moins de quatre mois des élections municipales, nous vous proposons une série d’articles dressant le bilan de plusieurs maires de la métropole amiénoise. Passée de 850 habitants à 1 300 en 12 ans, la commune de Saint-Fuscien, attractive, gère la pression des promoteurs », Le Courrier picard, (lire en ligne, consulté le ).

- Cécilia Leriche, « Henri-Paul Fin, des Jeux olympiques à la mairie de Saint-Fuscien : Henri-Paul Fin, ancien adjoint au maire au cours du mandat de Dominique de Thézy, a investi depuis le 23 mai la mairie de Saint-Fuscien », Le Courrier picard, « Résidant à Saint-Fuscien depuis 36 ans, l’homme de 70 printemps, originaire du Nord, a œuvré dans la municipalité en gérant le comité des fêtes du village, avant de devenir adjoint au maire chargé de la vie associative et des animations. Très proche du maire sortant, il a été très tôt pressenti pour succéder à ce dernier. « On me disait très souvent : c’est toi le prochain maire ».

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Lire en ligne, sur le site de l'éducation nationale.

- Azertix, « Commune de Saint-Fuscien - Somme (80), Picardie - Notre Eglise », sur www.mairie-saint-fuscien.fr (consulté le ).

- André Guerville, Chapelles et oratoires en Pays de Somme, Abbeville, imp. Frédéric Paillart, coll. « Richesses en Somme », 4e trimestre 2003, 302 p., p. 198 (ASIN B000WR15W8).

- René Debrie, Lexique picard des parlers sud-amiénois, Éklitra, (XL), imp Sinet, Grandvilliers, (1979)

- Bulletin municipal

- « 80702 Sain-Fuscien (Somme) », sur armorialdefrance.fr (consulté le ).