Sécessionnisme linguistique

Le sécessionnisme linguistique est une attitude visant à séparer une variété dialectale ou géographique de la langue dont il fait habituellement partie, pour lui donner le statut de langue distincte.

Dans la terminologie utilisée en typologie sociolinguistique des langues, il s'agit de la constitution d'une langue Ausbau, ou langue par élaboration, par promotion et standardisation séparée d'une variété d'un diasystème. Cela ne doit pas être confondu avec la mise en avant d'un dialecte face à d'autres variétés ou à une langue standard. En effet, le sécessionnisme linguistique poursuit des motivations idéologiques et politiques qui visent à séparer un groupe, et les aspects objectifs d'une unité linguistique sont volontairement déniés. Ce phénomène a été initialement analysé et défini en sociolinguistique catalane[1], mais on le retrouve aussi dans d'autres domaines linguistiques.

Les sécessionnismes linguistiques dans des langues telles que l'anglais, le catalan, l'occitan ou le roumain sont très loin d'être consensuels et s'opposent aux recherches en linguistique. Ils n'arrivent pas à freiner les dynamiques majoritaires qui font que ces langues gardent un fonctionnement unitaire[2].

Au contraire, le sécessionnisme linguistique d'autres langues telles que le serbo-croate ou l'hindoustani est un phénomène majoritaire, consensuel et fortement institutionnalisé. C'est ce qui permet de dire que ce phénomène a créé des « langues politiques ». On peut citer dans le serbo-croate les élaborations divergentes du croate, du bosniaque, du monténégrin et du serbe qui sont bien établies dans la pratique générale.

Domaine anglophone

Les tentatives, au début du XIXe siècle, d’élaborer un standard américain distinct de l’anglais britannique (autour de Noah Webster, qui considérait l'anglais britannique comme corrompu par l'aristocratie) ne se sont traduites que par l'adoption de distinctions orthographiques de faible portée, caractéristiques d’une langue polycentrique[3].

L'anglais australien a également suivi le même processus.

Domaine roman

Dans le domaine des langues romanes, certains mouvements ont été interprétés comme des tentatives de sécessionnisme linguistique :

Wallon

Le wallon est une langue d'oïl régionale parlée en Belgique (en Wallonie), parfois considérée comme une langue différente du français, notamment dans les atlas allemands[4], et qui était plus parlée que le français avant le XXe siècle.

Saintongeais

Le dialecte saintongeais fait parfois l'objet d'un sécessionnisme linguistique vis-à-vis du Poitevin-Saintongeais aussi nommé Aguiainais, langue d'oïl à substrat occitan[5] - [6].

Roumain

Le roumain est langue officielle en Roumanie et Moldavie[7] mais la constitution de cette dernière le nomme « moldave »[8] et les pro-russes de ce pays affirment que c'est une langue différente du roumain.

Pendant l'ère soviétique, les autorités de l'URSS ont officiellement reconnu et promu les Moldaves et le moldave comme ethnicité et langue distinctes. Un alphabet cyrillique a été introduit dans la RSS moldave pour renforcer cette affirmation. Depuis 1989, la langue officielle est passée à l'écriture latine et a subi les mêmes réformes linguistiques que le roumain.

De nos jours, l'alphabet cyrillique ne reste officiellement utilisé que sur les territoires contrôlés par les autorités dissidentes de la Transnistrie, où il est nommé "moldave", par opposition à la version en caractères latins utilisée ailleurs, que les autorités locales appellent roumain.

Occitano-roman

En 1934, le catalan contemporain avait lui-même été proclamé comme une langue distincte de l’occitan[9]. Dans l'espace occitano-roman, le sécessionnisme linguistique est un phénomène qui s'est seulement développé dans les années 1970 au sein de l'occitan et du catalan. Il est caractérisé par les traits suivants[10] :

- Un refus non assumé du développement du catalan et de l'occitan comme langues de communications normales dans la société. C'est peut-être la principale raison qui explique les sécessionnismes linguistiques au sein de langues subalternes comme le catalan et l'occitan. Ce sécessionnisme linguistique représente, en fait, une incapacité d'inverser la diglossie et la substitution linguistique. Parallèlement, s'accompagne une idéologie qui idéalise la coexistence entre la langue subordonnée (une variété du catalan ou de l'occitan) et la langue dominante (espagnol, français, ou italien), niant ou minimisant le conflit linguistique[10]. Ce n'est pas la langue objectivement dominante (l'espagnol, le français, ou l'italien) qui est stigmatisée comme l'adversaire principal à la survie de l'idiome, mais leur propre langue (le catalan ou l'occitan) dans le but d'en séparer une variété régionale[10].

- Une rupture et une contradiction avec les traditions renaissantistes des mouvements catalans et occitans, affirmant l'unité du catalan et de l'occitan depuis le XIXe siècle[10].

- Une ignorance souvent volontaire de la recherche dans la linguistique romane qui affirme l'unité du catalan et de l'occitan[10] - [11].

- Des crispations identitaires autour des dialectes pour qu'ils soient considérés comme des langues distinctes[10].

- Un manque de résultats, ou une position très marginale dans la recherche scientifique en linguistique[10] - [12].

- Un lobbying actif envers les milieux politiques régionaux[10].

- L'adhésion à une graphie ou à une norme qui rompt l'unité linguistique et qui exagère les particularités dialectales[10].

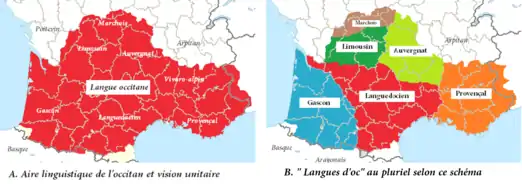

Occitan

En occitan, il y a trois grands cas[10] :

- Le sécessionnisme linguistique auvergnat est développé et soutenu depuis le milieu des années 1970 par le géographe Pierre Bonnaud, concepteur de la norme bonnaudienne, fondateur du Cercle Terre d'Auvergne et du magazine Bïzà Neirà[13]. L'impact sur la population est négligeable[14] - [15]. La vision bonnaudienne, surtout répandue dans les années 1970/1980[16], est aux début des années 2020 minoritaire[17], au profit d'une reconnaissance de la langue occitane[18].

- Le sécessionnisme linguistique gascon est apparu à la fin des années 1990[19] - [20], essentiellement en réaction à l'installation près de Pau d'un Institut Occitan financé par plusieurs collectivités locales. Une association loi 1901, l'institut béarnais et gascon est créée pour promouvoir "une langue gasconne indépendante", en vérité pour la mise en avant du standard littéraire béarnais qui s'est imposé en Gascogne. L'IBG s'appuie sur les recherches personnelles d'un militaire retraité, Jean Lafitte[20], qui propose deux systèmes graphiques originaux pour le gascon, une variante anti-normative de la norme classique et une variante anti-normative de la norme mistralienne, ou plus précisément un écart de la norme fébusienne qui est la version gasconne de la norme mistralienne. Le sécessionnisme de ce mouvement anti-occitaniste doit être différencié du débat des linguistes sur la catégorisation compliquée du gascon. L'impact sur la population est négligeable, l'environnement culturel gascon adhère à la vision unifiée de la langue occitane presque à l'unanimité. Dans le Val d'Aran, le gascon est très officiellement défini comme une variété de l'occitan. Le statut de 1990 présente le gascon aranais comme variété de la langue occitane propre au Val d'Aran. De même, le statut d'autonomie de la Catalogne rénové en 2006 confirme cette formule: La langue occitane, appelée aranais dans le Val d'Aran.

- Le sécessionnisme linguistique provençal est apparu dans les années 1950 avec Louis Bayle et Sully-André Peyre, et a été théorisé par Jean-Claude Rivière en réaction aux succès de l'occitanisme[21] - [22] dans le déploiement de la graphie classique dans les années 1960 et 1970. Il s'appuie aussi sur les travaux de Philippe Blanchet[23] qui a développé de nouveaux concepts sociolinguistiques pour contourner l'unité historique de ce qu'Albert Dauzat appelle provençal moyen[24] (ensemble dialectal de l'occitan qui regroupe le languedocien et le provençal). Les partisans du sécessionnisme provençal revendiquent la norme mistralienne mais ils ne sont pas représentatifs des utilisateurs de cette norme, qui sont traditionnellement adeptes de l'unité de la langue d'oc[25]. La langue provençale indépendante qu'ils promeuvent s'appuie essentiellement sur le standard littéraire rhodanien qui a connu du succès grâce à Frédéric Mistral. L'impact sur la population est faible, les militants sécessionnistes étant extrêmement minoritaires[25], mais au vu de leur lobbyisme soutenu on peut noter une certaine influence sur des hommes politiques de la région PACA qui ont parfois repris ce discours[26] - [27] - [28]. Certains pour s'en écarter ensuite[29] ou au contraire pour l'utiliser contre l'enseignement du provençal[30]. L'environnement culturel de la Provence est divisé entre l'immense majorité d'adhérents à la vision unitaire de la langue occitane[25] dont le provençal est constitutif (avec des sympathisants tant de la norme mistralienne que de la norme classique) et des partisans d'une langue provençale indépendante (utilisant uniquement la norme mistralienne). Le conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur a à deux mois d'intervalles adopté deux textes contradictoires, le premier le , où il affirmait : « la langue provençale et la langue niçoise sont les langues régionales de la région Alpes-Provence-Côte d'Azur » tandis que le il affirmait que « la langue occitane ou langue d’Oc est la langue régionale de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur : le provençal rhodanien, le provençal maritime, le niçard et l’alpin sont les formes régionales de la langue occitane ou langue d’Oc en Provence-Alpes-Côte d’Azur »[31].

- On peut noter qu'il existe aussi un courant qui défend une langue niçoise indépendante du provençal. Le parler niçois est considéré tantôt comme une langue indépendante de l'occitan et du provençal, tantôt comme une variante de provençal et tantôt comme une variante d'occitan mais séparée du provençal.

Il existe aussi des initiatives réduites à un ou quelques individus :

- Un sécessionnisme linguistique cévenol autour d'Yves Gourgaud, qui a aussi milité au Parti de la Nation Occitane.

- Un sécessionnisme linguistique limousin.

- Un sécessionnisme linguistique marchois voit le marchois comme une langue à part qui ne s'insère pas dans le domaine d'oc. Les travaux de quelques érudits locaux promeuvent l'idée d'une langue indépendante qui est de transition entre occitan au sud et langue d'oïl au nord. Des aspects géohistoriques sont également avancés.

Paradoxalement, les sécessionnismes linguistiques autour de l'occitan ont tendance à se regrouper au niveau de l'espace occitan : ainsi, c'est une association ad hoc, la Confédération des associations culturelles et enseignants d'oc (avec Pierre Bonnaud et Louis Bayle) qui obtient, pendant la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, l'interdiction de l'utilisation de la graphie classique du provençal en Provence.

Les publications hostiles à l'unité de la langue occitane développent en général la même argumentation :

- il n'y aurait pas d'intercompréhension entre les différents dialectes d'oc.

- les occitanistes tenteraient d'imposer une langue (le languedocien assimilé à l'occitan) et une graphie artificielle (graphie classique) au détriment des langues « authentiques » et « historiques » de l'Auvergne, du Béarn, de la Provence,...

- qu'un "occitan standard" infligé de l’extérieur va se substituer aux variétés linguistiques locales, ce qui motive l’attachement à une langue "régionale" de proximité.

- les occitanistes constitueraient une menace pour l'identité régionale, voire pour l'unité nationale. Alors que les groupes dénoncés, en général le parti de la nation occitane et des groupes aujourd'hui disparus, ont eu peu ou pas de rôle dans la codification autour de la graphie classique.

- l'occitan (la langue d'oc) n'existerait pas, puisque l'Occitanie n'a jamais existé – il s'agirait de démonter les « mythes » du « credo occitaniste »[32].

- par conséquent, les associations de défense des « langues d'oc » réclament leur reconnaissance officielle comme langues indépendantes.

À noter que ces associations ont su se constituer un réseau, ténu mais présent, dans la sociolinguistique universitaire :

- Philippe Blanchet (un des animateurs de l'Astrado) a présenté en 1992 une thèse sur le provençal où il développe une partie de cette argumentation et propose de mettre en avant un « droit des locuteurs à nommer leur langue ».

- Pour justifier l'inclusion dans le provençal (occitan méridional) de l'essentiel du vivaro-alpin (nord-occitan), Philippe Blanchet a réutilisé récemment le concept de langue polynomique élaboré pour la langue corse [33].

- Jean Lafitte, qui présente le béarnais et gascon comme une langue indépendante de la langue d'oc, a également soutenu une thèse sous la direction de Philippe Blanchet[34].

- Des universitaires anti-unitarisme linguistique de l'occitan ont développé une nouvelle approche. La question porterait sur des divergences entre unitaristes et sécessionnistes occitans quant à la méthode pour revitaliser les langues en difficulté. Ainsi au choix de la normativation pluricentrique et de la normalisation de la langue occitane pour un public large, répond l'attachement aux "parlers locaux"[35] supposés authentiques. Cependant, ils proposent souvent à la place un standard régional basé sur un ou deux sous-dialectes, en évitant ainsi des formes générales. Par ailleurs, ils acceptent que la langue dominante (espagnol, français ou italien) cumule tous les espaces d'utilisation des langues. Ainsi les formes linguistiques locales deviennent progressivement incapables d'assurer par elles-mêmes toutes les fonctions nécessaires à la communication dans un contexte moderne. Elles sont finalement reléguées à un statut de patrimoine et condamnées à s'éteindre.

Catalan

En catalan, il y a trois cas :

- Le sécessionnisme linguistique valencien ou blavérisme apparaît à la fin des années 1970, au cours de la transition démocratique. Il est soutenu par certains secteurs politiques et culturels conservateurs de la société valencienne, souvent "post-franquiste"[36] - [37]. L'impact sur la population est nuancé: la plupart des valenciens appellent leur langue valencien, mais ils sont divisés sur la question de l'unité de la langue catalane. Certains admettent que le valencien est un autre nom possible pour le catalan, tandis que d'autres affirment que le valencien est une langue distincte du catalan. L'impact du blavérisme est nul dans la communauté scientifique des linguistes. Mais il a influencé la transition politique valencienne en imposant son idéologie dans le statut d'autonomie de la Communauté valencienne et perdure toujours, mais à un degré moindre, grâce à la présence de l'académie valencienne de la langue. Les blavéristes écrivent le valencien en suivant les normes del Puig et suivent les prescriptions de l'Académie royale de Culture Valencienne. Tandis que les partisans de l'unité du catalan et les institutions officielles acceptent les règles officielles du catalan (normes de Castellón, prescriptions de l'Institut d'Estudis Catalans et de l'Académie valencienne de la langue).

- Le sécessionnisme linguistique baléare est tout à fait marginal. Il est soutenu par des groupes culturels et politiques désorganisés et faibles. Il est lié à une forte catalanophobie mais ne devrait pas être confondu avec la tendance sociolinguistique historique, plus répandue et mieux structurée: le gonellisme. Celui-ci admet l'unité de la langue catalane mais insiste sur la défense de ses variétés baléares, ses partisans étant critiques avec le modèle standard de la norme qui selon-eux privilégie le parler de Barcelone. Ses fondements sont le statut d'autonomie des îles Baléares et une lettre-manifeste signée à l'été 1972 au nom de Pep Gonella, entre autres sources d'inspirations passées et ultérieures (néo-gonellisme ou gonellisme illustré).

- Le sécessionnisme linguistique dans la frange d'Aragon (zone parlant le catalan en Aragon) est tout à fait marginal et est apparu récemment. Il est soutenu par des groupes liés à des mouvements qui rejettent la présence du catalan en Aragon. En 2012, le gouvernement d'Aragon a inventé l'appellation de langue aragonaise propre à l'aire orientale (LAPAO) (oc) afin de remplacer l'usage officiel du terme catalan. La loi sur les langues de la communauté a été modifiée dans ce sens en 2013.

Galaïco-portugais

Lors de la reconquista, la langue galaïco-portugaise s'est étendue depuis la Galice vers le sud de la péninsule ibérique. Le Portugal, au sud, deviendra indépendant tandis que la partie nord sera plus tard gouvernée par le Royaume de Castille, qui deviendra le noyau de la future Espagne. À la fin du XVe siècle, la domination castillane est devenue plus forte, bannissant le galaïco-portugais de tous les usages officiels, y compris à l'église. Au cours du XIXe siècle, un mouvement de renaissance est né. Ce mouvement a défendu la langue galicienne et a créé une norme provisoire, avec une orthographe castillane et de nombreux mots d'emprunt. Lorsque l'autonomie a été accordée à la Galice, une norme et une orthographe pour une langue galicienne ont été créées. Les réintégrateurs du galicien au portugais affirment que la norme officielle publiée en 1982 a été imposée par le gouvernement espagnol, avec l'intention secrète de séparer le galicien du portugais.

Domaine slave

Dans le domaine des langues slaves, on trouve du sécessionnisme linguistique :

- dans le diasystème slave du centre-sud, naguère connu sous le nom de serbo-croate, le sécessionnisme linguistique a abouti à l’officialisation des langues bosnienne, croate, monténégrine et serbe. Pourtant, le serbo-croate (BCMS) a une forte unité structurelle, selon la grande majorité des linguistes spécialisés dans les langues slaves[38] - [39]. Cependant, la langue est parlée par des populations qui ont de fortes consciences nationales propres: Bosniaques, Croates, Monténégrins et Serbes. Depuis la dissolution de la Yougoslavie en 1991, le serbo-croate a perdu sa codification unitaire et son statut unitaire officiel. Il est maintenant divisé en quatre langues officielles qui suivent des codifications distinctes.

Hindoustani

En sociolinguistique des langues, le hindi et l'ourdou sont considérés comme deux langues par élaboration (« Ausbau ») fondées sur la langue par distance (« Abstand ») qu'est l'hindoustani.

Références

-

- Miquel Strubell (1991) Catalan in Valencia: the story of an attempted secession, Swiss Academy of Social Science Colloquium on Standardization: Parpan / Chur (Grisons) 15-20 April 1991

- Miquel Àngel Pradilla (1999) El secessionisme lingüístic valencià, in Miquel Àngel Pradilla (1999) (ed.) La llengua catalana al tombant del mil·leni, Barcelone: Empúries, p. 153-202.

- Article secessionisme lingüístic, in: Francesc Ruiz i San Pascual, & Rosa Sanz i Riblles, & Jordi Solé i Camardons (2001) Diccionari de sociolingüística, coll. Diccionaris temàtics, Barcelone : Enciclopèdia Catalana.

- Sylvie Sagnes, « Unité et (ou) diversité de la (des) langue(s) d’oc : histoire et actualité d’une divergence », Lengas - revue de sociolinguistique, Montpellier, Presses universitaires de la Méditerranée (Université Paul-Valéry), vol. 71 « Marge linguistique, pouvoir, statuts et polémiques », , p. 51-78 (ISSN 2271-5703, DOI https://doi.org/10.4000/lengas.346, lire en ligne)

- “Polycentric standards will be found where a language is dominant in two or more separated countries (British and American English; Portuguese in Brazil and Portugal) and in speech communities which are still int the beginning stage of their modernization (Albanians, Basques, Kurds, etc.), or where political circumstances have brought about separated developments for two variants of one single language (Romanian and Moldavian; Serbian and Croatian).” Heinz Kloss. "Abstand Languages and Ausbau Languages". Anthropological Linguistics, 1993, Vol. 35, No 14, A Retrospective of the Journal Anthropological Linguistics: Selected Papers, 1959-1985 (1993), pp. 158-170 Stable URL: https://www.jstor.org/stable/30028251

- Meyers Handatlas, Ausgabe B, Bibliographisches Institut Leipzig 1933, carte linguistique 6a.

- (oc) Joan-Cristòu Dourdet (Université de Poitiers), « Brejadís sus la question linguistica en “Aguiana”: lo separatisme sentongista », Jornalet, Barcelone, Associacion entara Difusion d'Occitània en Catalonha (ADÒC), (ISSN 2385-4510, OCLC 1090728591, lire en ligne)

- (oc) Domergue Sumien, « Nòveis agressions còntra lo peitavin-santongés e l’occitan », Jornalet, Toulouse, Barcelone, (ISSN 2385-4510, lire en ligne)

- Dans la déclaration d'indépendance de ce pays et selon l'arrêt de la Cour Constitutionnelle moldave sur

- Dans son article 13 : Constitution de la République de Moldavie.

- Manifeste Desviacions en els conceptes de llengua i de pàtria, mai 1934

- Domergue Sumien, La standardisation pluricentrique de l’occitan : Nouvel enjeu sociolinguistique, développement du lexique et de la morphologie, Turnhout, Brepols, coll. « Publications de l'Association Internationale d'Etudes Occitanes », , 514 p. (ISBN 978-2-503-51989-0, lire en ligne)

- Pierre Bec (1970-71) = Pierre Bec (collab. Octave Nandris, Žarko Muljacic) Manuel pratique de philologie romane, Paris : éditions Picard, 2 vol.

- Georg Kremnitz, Une approche sociolinguistique, in F. Kirsch Peter, & Kremnitz Georg, & Brigitte Schlieben-Lange (2002) Petite histoire sociale de la langue occitane: usages, images, littérature, grammaires et dictionnaires, col·l. Cap al Sud, F-66140 Canet: Trabucaire, p. 109-111 [version actualisée et traduction partielle de : Günter Holtus, & Michael Metzelin, & Christian Schmitt (1991) (dir.) Lexikon der Romanistischen Linguistik. Vol. V-2: Okzitanisch, Katalanisch, Tübingen: Niemeyer]

- Domergue Sumien, « Les langues romanes centrales. Vers une nouvelle convergence catalan, occitan, aragonais, aguianais (Poitevin-Saintongeais) », Hápax, Université de Salamanque, no 6, , p. 135-163 (ISSN 1988-9127, lire en ligne) :

« Elle est liée au sécessionnisme linguistique auvergnat. Elle mêle des solutions orthographiques et lexicales francisées avec des solutions extrêmement originales, mais peu ancrées dans la tradition historique de la langue. »

- Jean-Claude Lugan, « Pour un débat à propos de l'étude de Pierre Bonnaud: quelques remarques générales », Ethnologia. Revue d'Ethnologie et d'Ethnoécologie des Pays Occitans et études limousines, Limoges, Société d'ethnographie du Limousin, de la Marche et des régions voisines, no 16, , p. 275-278 (ISSN 0398-5555)

- Hervé Lieutard, « Les systèmes graphiques de l’occitan. Un kaléidoscope des représentations et des changements linguistiques », Lengas - revue de sociolinguistique, Montpellier, Presses universitaires de la Méditerranée, vol. 86 « Minuscules et capitales. Systèmes graphiques des langues de France et d'ailleurs », (ISSN 2271-5703, lire en ligne) :

« Cette tendance au repli localiste identitaire peut être le fait d’anciens occitanistes convaincus. C’est par exemple la conception que défend Pierre Bonnaud qui propose une eicritürà euvarnhatà vunefiadà pour mieux souligner le caractère distinct de l’auvergnat »

- (oc) Domergue Sumien, « Los secessionismes lingüistics: la diferéncia auvernhata », Jornalet, Barcelone, Associacion entara Difusion d’Occitània en Catalonha, (ISSN 2385-4510, lire en ligne)

- (ca) Carles Castellanos i Llorenç, Manel Zabala, « La traducció de Lo garrèl, de Loís Delluc, de Joan Sales », Quaderns: revista de traducció, Barcelone, Université autonome de Barcelone, no 18, , p. 81-89 (ISSN 1138-5790)

- Philippe Martel, « Histoires d'Occitanie », Revue d'Alsace, Fédération des sociétés d'histoire et d'archéologie d'Alsace, no 133, , p. 217-243 (ISSN 0181-0448, lire en ligne) :

« Tous deux s’emparent avec volupté des travaux controversés du géographe auvergnat Pierre Bonnaud, qui arrache son Auvergne à l’ensemble occitan pour en faire la composante centrale d’une « médioromanie » linguistique à laquelle aucun romaniste sérieux ne croit. »

- Jean Lafitte et Guilhem Pépin, La « Langue d’oc » ou les langues d’oc ?, PyréMonde (Princi negue), , 211 p.

- Jean Lafitte, « Situation sociolinguistique et écriture du gascon aujourd’hui », sur Institut béarnais et gascon,

- James Costa, « De l’hygiène verbale dans le sud de la France ou Occitanie », Lengas - revue de sociolinguistique, Montpellier, Presses universitaires de la Méditerranée (Université Paul-Valéry), vol. 72 « Aspects idéologiques des débats linguistiques en Provence et ailleurs », , p. 83-112 (ISSN 2271-5703, lire en ligne)

- "Procès de l’occitanisme", Louis Bayle, 1975

- « Le provençal : une langue romane » « Le provençal : une langue d’oc » « Le provençal : une langue polynomique » « Le provençal est parlé en Provence historique, dans la région nîmoise en Languedoc, dans Drôme dite « provençale » (pays de Montélimar et de Nyons), dans la région de Gap, dans les vallées dites « provençales » ou « occitanes » du Piémont méridional italien. » « Plus à l’ouest [de la Provence historique] on entre en domaine languedocien ou occitan » Découvrir le provençal un « cas d’école » sociolinguistique Philippe Blanchet, Université Ouverte des Humanités (UOH), 2020

- Albert Dauzat. Les patois. Évolution, classification, étude. Éditions des Régionalismes. 2018 978.2.8240.5258.8

- Marie-Jeanne Verny, « Enseigner l’occitan au XXIe siècle. Défis et enjeux », Tréma - revue internationale en sciences de l'éducation et didactique, Montpellier, Faculté d'Éducation de Montpellier, vol. 31 « L'enseignement des langues régionales en France aujourd'hui : état des lieux et perspectives », , p. 69-83 (ISSN 2107-0997, lire en ligne) :

« Il existe, çà et là, dans l’espace occitan, quelques velléités localistes, refusant de reconnaître l’unité de la langue d’oc, se référant à « des langues d’oc » [...]. Les tenants de ces positions sont cependant extrêmement minoritaires, en termes de reconnaissance populaire (même si leur influence est parfois sensible en Provence, Béarn ou Auvergne). L’immense majorité des universitaires, comme l’immense majorité des militants, y compris les tenants actuels de la graphie mistralienne, admet l’unité de la langue d’oc dans sa diversité dialectale. »

- Question no 22674 (Journal officiel 13/05/2008 : 3919) in Sylvie Sagnes, 2014: question écrite du président du conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur Michel Vauzelle, adressée en septembre 2008 à la ministre de la Culture et de la Communication, Christine Albanel : "Le provençal dispose de caractéristiques propres qui le distinguent fortement de l’occitan. À ce titre, il mériterait d’être reconnu à part entière parmi les langues régionales. Il l’interroge donc sur la volonté du Gouvernement de reconnaître le provençal mistralien parmi les langues régionales".

- Christian Estrosi, président de région, maire de Nice et député Candidats aux élections régionales: leurs propositions en 5 points

- En Provença: l’antioccitanisme s’ocuparà de las cultura e lenga del país Jornalet, 07.07.2021 Le président anti-occitanisme du Collectif Prouvènço, Jean-Pierre Richard, élu sur la liste de droite au pouvoir de Renaud Muselier, a été nommé chef de la commission "patrimoine, traditions et langues régionales" de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

- Provença rend un omenatge oficiau a Mistral... e Vausèla reconeis l’occitan Jornalet 17.05.2014

- Provença subvenciona l’antioccitanisme e baissa l’ajuda a las Calandretas Jornalet 21.12.2016

- Louis-Jean et Alain Calvet Les Confettis de Babel, , Éditions OIF, p. 12-13 lire en ligne

- Par exemple Jean Lafitte, Guilhem Pépin, La « langue d'oc » ou les langues d'oc ? - Idées reçues, mythes et fantasmes face à l'histoire, PyréMonde/Princi Negue, 2009

- Consulta Provenzale

- Jean Lafitte Situation sociolinguistique et écriture du gascon aujourd'hui Tome 1, 17 octobre 2005

- « Variété d’un dialecte qui n’est parlée que dans une contrée de faible étendue, le plus souvent rurale. » Dans le sens donné par la 9e édition du Dictionnaire de l'Académie française Version informatisée, sur le site de l'ATILF

- Franck Martin, « Le sécessionnisme linguistique valencien : des dangers et des dérives d’un usage partisan de la linguistique », La linguistique dans tous ses états, Perpignan, Presses universitaires de Perpignan,

- Vicent Flor, « « Llengua valenciana, mai catala ». Sécessionnisme linguistique et revitalisation linguistique au Pays valencien (Espagne) », Lengas - revue de sociolinguistique, Montpellier, Presses universitaires de la Méditerranée, vol. 72 « Aspects idéologiques des débats linguistiques en Provence et ailleurs », , p. 133-151 (ISSN 2271-5703, lire en ligne)

- The Slavonic Languages, Comrie Bernard, Corbett | ,Greville G., 2002, 1ère pub. 1993, Londres & New York, Routledge

- To what degree are Croatian and Serbian the same language? Evidence from a Translation Study, Bailyn John Frederick, Journal of Slavic Linguistics, 2010,volume 18, pages=181–219, en ligne, (ISSN 1068-2090)