Royaume de Kartl-Kakhétie

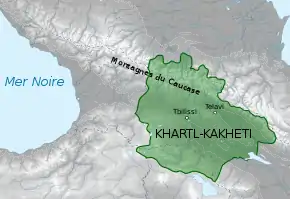

Le royaume de Kartl-Kakhétie (en géorgien : ქართლ-კახეთის სამეფო, Kart'l-Kakhet'is samep'o) est un État géorgien du XVIIIe siècle, établi en 1762 et annexé par la Russie en 1801. Correspondant au territoire de la Géorgie orientale, il fut dirigé par deux rois en quarante ans d'existence : Héraclius II et Georges XII. Le premier d'entre eux avait pour but d'unifier la Géorgie, comme à l'époque du royaume de Géorgie, et se mit sous la protection de la Russie en 1783 pour parvenir à ses fins. Mais il ne réussit pas à accomplir la réunification souhaitée et son successeur, trop faible, laissa régner les Russes chez lui, qui annexeront le royaume contre la volonté de la noblesse locale deux ans plus tard.

(ka) ქართლ-კახეთის სამეფო

Kart'l-Kakhet'is samep'o

| Devise | Tunica illa inconsutilis desuper contextær totum |

|---|

| Statut | Monarchie |

|---|---|

| Capitale | Tiflis, Telavi |

| Langue(s) | Géorgien |

| Religion | Église orthodoxe géorgienne |

| Monnaie | Abazi |

| 1762 | Unification de la Géorgie orientale |

|---|---|

| 1783 | Traité de Gueorguievsk |

| 1795 | Invasion persane |

| 1801 | Annexion par la Russie |

Entités précédentes :

Entités suivantes :

Histoire

Création et débuts

La Géorgie orientale se retrouvait dans un chaos constant depuis la fin du XVe siècle. En effet, le Karthli et la Kakhétie constituaient deux royaumes indépendants disputés par les musulmans persans et turcs. De plus, la division se multipliait quand la noblesse locale choisit de s'unir contre le pouvoir d'un roi. Toutefois, en 1732, Teimouraz II devint roi en Kakhétie et, avec l'aide de Nâdir Shâh, récupéra également le trône de Kartli. Mais, au lieu de régner sur un royaume unifié, il choisit de laisser la Kakhétie à son fils aîné, Héraclius II. Teimouraz commença par la suite à engager des relations avec la Russie impériale et alla même à Saint-Pétersbourg en 1761. Il y mourra un an plus tard, laissant ses possessions au roi de Kakhétie, son propre fils.

Héraclius II se lança dès lors dans deux projets importants : unifier la Transcaucasie et se faire reconnaître par la Perse. Dans ce but, il réussit à vaincre le souverain du Karabagh, Panat-Khan, et fit confirmer ses droits sur Gandja. Bientôt, les dirigeants musulmans de Shaki, de Shemakha, du Karabagh et du Nakhitchevan se reconnurent comme ses vassaux[1] et l'Arménie prêta allégeance au roi géorgien, en demandant même à être directement intégrée à la Géorgie orientale[2]. Héraclius envahit l'Azerbaïdjan quelque temps plus tard et captura le dirigeant local, Azat Khan Afghani, qui avait déclaré son indépendance de vis-à-vis de la Perse en 1749. Pour cette raison, le Shah Shâhrokh Châh reconnut l'unification de la Géorgie orientale sous un seul sceptre, celui d'Héraclius II, qui voyait de plus le khanat d'Erevan rentrer dans ses vassaux[3].

Le chemin vers la réunification des nombreux États géorgiens était ouvert. En Géorgie occidentale, il n'y avait pratiquement aucun opposant à ce projet. Toutefois, la véritable opposition se trouvait dans les propres domaines du roi, en Kartli. Les nobles tentèrent à quelques reprises d'organiser un coup d'État contre Héraclius, notamment en 1765[1]. En effet, la noblesse avait peur de voir se transformer l'ancien pays divisé en une monarchie absolue. Toutefois, leurs plans furent tous déjoués et le Kartl-Kakhétie, fondé.

Alliance avec la Russie

La Russie revint faire alliance avec la Géorgie dès 1768, lorsque la guerre russo-turque débuta. Saint-Pétersbourg voulait en effet utiliser les forces des nations chrétiennes du Caucase pour ouvrir un nouveau front en Transcaucasie. Ainsi, en 1770, le général Todtleben fut envoyé en Kartl-Kakhétie dans le but de monter une armée importante contre l'empire ottoman. Au printemps de la même année, un bataillon de 1 200 Russes et de 7 000 Géorgiens fut envoyé vers Akhalkalaki. Toutefois, le général, ne croyant pas une victoire géorgienne possible rejoint rapidement Tiflis en abandonnant le roi Héraclius II. Celui-ci réussit à venir à bout des Turcs lors de la bataille d'Aspindza[4] et Héraclius II dut retourner en vitesse dans sa capitale où les Russes commençaient à prendre le contrôle du pouvoir[5].

Malgré cela, Héraclius souhaitait développer ses relations avec la Russie chrétienne. En 1772, il envoya le Catholicos Anton à Saint-Pétersbourg en tant qu'ambassadeur, mais aucun avancement dans les relations bilatérales ne fut fait, si ce n'est que l'impératrice Catherine II reconnaissait la souveraineté turque sur l'Iméréthie. Deux ans plus tard, le Darbazi (parlement géorgien) vota pour l'entrée de détachements militaires russes dans le but de soutenir le Kartl-Kakhétie, sans résultats. Mais Héraclius restait aussi têtu qu'avant et demanda en 1782 la protection officielle de la Russie[6]. À partir de ce moment, Catherine II changea son opinion et changea totalement sa politique aveugle sur la Transcaucasie. Finalement, le , le Général Pavel Potemikine et les représentants géorgiens, Jean de Moukhran et Garsevan Tchavtchavadze, signèrent à Gueorguievsk, en Ciscaucasie, le traité de Georgievsk qui changea leur relation[7]. Dès janvier 1784, le traité fut ratifié par la Russie et la Géorgie perdait ainsi tout contrôle sur ses Affaires étrangères[8]. Ce sera le début d'une politique de colonisation de la Géorgie par la cour impériale russe, qui s'achèvera avec la disparition du royaume, en 1801.

Réalité de l'alliance

Avec cette nouvelle alliance, le roi Héraclius II pensa que le chemin vers la réunification nationale était désormais ouvert. En 1784, le roi Salomon Ier d'Iméréthie mourut, laissant pour héritier son neveu David, qui prendra le nom de Salomon II. Celui-ci était, par sa mère, le petit-fils du roi de Géorgie orientale, et des négociations pour unifier l'Iméréthie et le Kartl-Kakhétie commencèrent. Toutefois, un complot familial, mené par la femme d'Héraclius, la reine Daredjan, empêcha la réunification et le roi Salomon II conserva son trône. En 1790, une alliance militaire fut malgré cela signée entre Koutaïssi, Tiflis et les principautés géorgiennes semi-indépendantes (Abkhazie, Svanétie, Mingrélie, Gourie, etc.), tandis que le Traité de Gueorguievsk fut étendu à la Géorgie orientale[9].

Évidemment, l'empire ottoman n'accepta guère de voir son influence sur le Caucase diminuer. En 1785, une coalition des Ottomans, d'Akhaltsikhe et du Daghestan envahirent le Kartl-Kakhétie. La Russie décida de retirer ses troupes de Géorgie laissant pour explication que la présence de l'armée russe pourrait rendre la situation pire qu'elle ne l'était déjà. Tiflis se retrouva obligée de payer tribut et Saint-Pétersbourg pratiqua une politique sourde et muette vis-à-vis de la Géorgie pour la prochaine décennie[10].

En 1795, la Perse décida de reprendre le contrôle sur la Géorgie orientale. Une invasion rapide se déroula alors et, au mois de septembre, les quelque 35 000 hommes de Agha Mohammad Shah approchèrent de Tiflis, la capitale du royaume, défendues par seulement 5 000 Géorgiens. Une bataille sanglante se déroula pendant deux jours à Krtsanissi, dans la banlieue de la ville. Les sources géorgiennes décrivent le conflit avec une très grande précision. Le vieil Héraclius, âgé de 75 ans, était au premier rang de son armée. À la fin, 3 000 Géorgiens trouvèrent la mort, contre 13 000 Iraniens. Tiflis fut détruite, brûlée, rasée. Sa population chrétienne fut massacrée et la cour royale se déplaça à Telavi, en Kakhétie[11]. Un an plus tard, Catherine II de Russie répondra à l'attaque perse en organisant l'expédition russe en Perse de 1796.

Annexion russe

Après cette courte invasion, deux nouveaux bataillons russes arrivèrent en Géorgie. Ceux-ci ne firent rien pour empêcher les raids meurtriers des Lezghiens, ni pour reconstruire les villes détruites par l'armée perse. Le , le roi Héraclius II mourut finalement à Telavi et son fils aîné lui succéda sous le nom de Georges XII. Ce dernier ne sera reconnu comme tel par Saint-Pétersbourg qu'un an plus tard et ses demi-frères en profitèrent pour se rebeller contre lui. Georges XII et ses fils prirent d'importantes mesures pour détruire la puissance des nobles et des autres princes royaux, qui durent pour la plupart se réfugier en Perse[12].

Bientôt, le roi tomba gravement malade. Les Russes prirent progressivement le contrôle sur toutes les affaires intérieures du royaume, contrairement aux accords de 1783. En novembre 1800, les Russes empêchèrent les musulmans d'organiser une nouvelle invasion du Kartl-Kakhétie, mais le 18 décembre, un manifeste secret fut signé par l'empereur Paul Ier, abolissant le royaume. Ce manifeste ne sera pas encore publié et Georges XII mourut dix jours plus tard. Son fils David, l'héritier au trône, ne reçut pas les attributs royaux et, le , le manifeste fut officiellement publié à Saint-Pétersbourg, qui ne reconnaissait plus l'indépendance de la Géorgie orientale. Le , le manifeste fut lu à Tiflis et les princes royaux furent exilés en Russie propre. La « Province de Géorgie » fut créée et ce sera le début de l'annexion russe du Caucase[13].

Aujourd'hui, la faute de la rupture du Traité de Gueorguievsk est imputée à Georges XII, qui laissa les généraux russes remplacer ses propres ministres, par certains politiciens et historiens[14]. Toutefois, au XIXe siècle, les nationalistes et les écrivains géorgiens en voulaient surtout à Héraclius II pour avoir fait une alliance avec un pays ne désirant pas voir l'unification de la Géorgie s'accomplir. Ainsi, le célèbre poète Nikoloz Baratachvili (1817-1844) conclura sa célèbre œuvre Le Destin de la Géorgie par ces quelques vers :

« Des années s'écoulèrent en repos.

À nouveau Irakli leva son sabre

Pour réduire à merci le Daghestan.

Même les Persans eurent des revers.

Dans sa vieillesse, il amassa ses forces,

À nouveau il malmena les Ottomans.

Il couvrit son nom à nouveau de gloire.

Ce fut en vain. Car depuis bien longtemps,

Avait, dans son cœur, le roi Irakli

Choisi le destin de la Géorgie[15]. »

Culture

Sciences

Les grandes activités culturelles du début du XVIIIe siècle se retrouvèrent paralysées quand le roi Vakhtang VI de Karthli s'exila en Russie avec de nombreux philosophes, historiens et scientifiques, en 1724, pour fonder une colonie importante de Géorgiens à Moscou. Toutefois, les quelques penseurs restés en Géorgie décidèrent de recréer un monde culturel dans leur pays et ils furent notamment aidés par le roi Héraclius II et son cousin, le Catholicos Anton Ier. Comme le décrit Nodar Assatiani, ce dernier était un homme érudit inspiré par les travaux d'Aristote et de Platon et des philosophes géorgiens médiévaux (tel que Jean Petritsi). Il avait les mêmes pensées que les philosophes de la période des Lumières en France et en Allemagne et traduisit en géorgien Physique de Christian Wolff et bien d'autres œuvres en allemand. Anton Ier écrira également Les pierres précieuses, qu'il dédiera au roi de Kartl-Kakhétie.

Anton Ier était accompagné d'une « galaxie » de philosophes géorgiens, tels que Gaïoz le Recteur, Philippe Qaïtmazachvili, Joseph de Nekressi et Anton Tsargaleli. Ensemble, ils traduisirent plusieurs œuvres du russe, de l'arménien et d'autres langues. Pour la première fois, la cour royale géorgienne s'occupa de l'éducation nationale. Ainsi, sous la direction du Catholicos, une Grammaire géorgienne fut publiée, le premier livre ayant pour but d'enseigner la langue géorgienne.

Écoles

La première école de style moderne fut ouverte en Géorgie en 1782. C'était un séminaire de philosophie, basé à Telavi, qui avait jusque-là servi d'école de théologie depuis 1758. Généralement, les élèves brillants sortant de telles écoles recevaient des bourses spéciales pour étudier en Russie ou en Europe. Petit à petit, chaque église et monastère se transformèra en école privée. En 1799, un plan sérieux fut élaboré par le Prince Jean Bagration sur l'éducation de la jeunesse, mais celui-ci ne réussit pas à se mettre en place, la Russie annexant le Kartl-Kakhétie deux ans plus tard. En effet, le gouvernement central comprenait que le pays avait besoin de personnalités éduquées pour la diplomatie, aussi bien que pour les affaires militaires.

La création d'écoles et le nouveau régime d'éducation en Géorgie demandaient l'acquisition d'un certain nombre de livres. Dans ce but, des maisons d'imprimeries furent recréées à Tbilissi dès 1749 (l'unique matériel d'imprimerie en Géorgie avait été emporté par Vakhtang VI en Russie en 1724). Des livres étrangers et géorgiens furent imprimés avec des caractères artistiques, fondant ainsi un style géorgien d'imprimerie unique, entre l'art persan et l'art européen[16].

Pensée politique géorgienne

De nombreux penseurs géorgiens découvrirent leur passion en Europe occidentale, notamment en France. Le meilleur exemple est Alexandre Amilakhvari (1750-1802), un noble géorgien qui rédigea entre autres Un homme sage de l'Est, fondé sur le même style que les Lettres persanes de Montesquieu. Amilakhvari, noble originaire d'Iméréthie, était également connu pour son opposition au règne d'Héraclius II, contre qui il avait mené la conspiration de 1765. Cette haine peut être également reflétée dans son Histoire géorgienne publiée en russe à Saint-Pétersbourg.

Les princes royaux avaient eux aussi un grand respect envers les penseurs européens. Le régent David avait par ailleurs traduit dans sa jeunesse l'Esprit des Lois de Montesquieu et montrait une passion envers Voltaire. Le projet de réformes présenté au roi Georges XII par son fils Jean en mai 1799 était principalement fondé sur la philosophie des Lumières. La principale idée de cette réforme était de créer une monarchie absolue avec une cour royale centralisée, laissant les provinces sous le contrôle direct du monarque, à l'instar de la monarchie de Versailles.

L'historiographie géorgienne se développa également sous le règne de Héraclius II. Ainsi, le règne riche en évènements de ce monarque fut raconté par des historiens comme Papouna Orbéliani (Histoires du Kartli) et Oman Kherkheoulidze (Règne de Héraclius II)[17].

Art et littérature

La littérature géorgienne de la seconde moitié du XVIIIe siècle est illustrée par un patriotisme important. Les meilleurs exemples sont les œuvres de David Gouramichvili (1705-1792), qui vivait en Russie et qui transmettait ses poèmes en Géorgie via les nombreuses délégations géorgiennes visitant Saint-Pétersbourg depuis 1783, et du romantique Bessiki Gabachvili (1750-1791).

Sous le règne de Héraclius II, et jusqu'à la bataille de Krtsanissi, Tiflis était la première ville de Transcaucasie. De plus, Géorgiens, Arméniens, Persans, Indiens et Turcs cohabitaient en tant que marchands et artistes. Un mouvement de troubadours chantant en géorgien en arménien et en azéri travaillait pour la cour royale de Kartl-Kakhétie. Le théâtre se développa également : le dramaturge Georges Avalichvili ne se contentait pas de traduire des pièces du russe, il écrivit aussi une comédie sur le règne de Teimouraz II et Héraclius II. David Tcholokachvili, un ministre du roi, traduisit Iphigénie en géorgien. Toutefois, toutes ces activités furent arrêtées avec l'invasion persane de 1795[18].

Monastères

Des monastères ont joué un rôle important dans l'histoire du pays et restent des sites touristiques en raison de la qualité de leur architecture:

Le monastère de Nekressi sur les premiers ontreforts du Caucase

Le monastère de Nekressi sur les premiers ontreforts du Caucase

Liste des souverains

- - : Héraclius II

- - : Georges XII

- - : David (régent)

Autres

Sources

- Nodar Assatiani et Alexandre Bendianachvili, Histoire de la Géorgie, Édition L'Harmattan, Paris, 1997

- Cyrille Toumanoff, Manuel de Généalogie et de Chronologie pour le Caucase chrétien (Arménie, Géorgie, Albanie), Édition L'Aquila, Rome, 1976

- Kalistrat Salia, Histoire de la nation géorgienne, Paris, 1981

- (en) Nodar Assatani et Otar Djanelidze, History of Georgia, Tbilissi, 2009

- (ka) Nodar Assatiani et Guia Djambouria, Histoire de la Géorgie, Tome II : du XIIIe au XIXe siècle, Tbilissi, 2008

Références

- Assatiani et Djanelidze, p. 169

- Salia, p. 366-367

- Assatiani et Bendianachvili, p. 218

- Salia, p. 361-362

- Assatiani et Bendianachvili, p. 219

- Assatiani et Djanelidze, p. 175

- Salia, p. 373

- Treaty of Georgievsk sur Encyclopedia Britannica

- Assatiani et Bendianachvili, p. 228-229

- Assatiani et Djanelidze, p. 176

- Salia, p. 376-378

- Assatiani et Bendianachvili, p. 233-234

- Assatiani et Djanelidze, p. 185

- History of Georgia « Copie archivée » (version du 27 février 2011 sur Internet Archive), sur le site du Congrès international de tous les peuples de Géorgie.

- Nikoloz Baratachvili, Le destin de la Géorgie, Adaptation de Jacques Gaucheron, Les Éditeurs Français Réunis, Paris, 1968, p. 139

- Assatiani et Djanelidze, p. 182

- Assatiani et Djanelidze, p. 183

- Assatiani et Djanelidze, p. 184

Liens internes

Liens externes

- History of Georgia, Facing New Conquerors: Ottoman And Persian Empires par Alexandre Mikaberidze