Rhinocéros de Louis XV

Le rhinocéros de Louis XV, ou rhinocéros de Versailles, est un rhinocéros indien mâle qui a vécu dans la ménagerie royale du château de Versailles à partir de .

| Espèce | |

|---|---|

| Date de naissance |

Vers 1769 |

| Lieu de naissance | |

| Date de décès |

(ou ) |

| Lieu de décès |

Probablement né en , il est capturé puis transporté en bateau et par la route depuis Chandernagor, en Inde française, comme cadeau du gouverneur Jean-Baptiste Chevalier de Conan au roi de France Louis XV. Il est exposé pendant plus de 23 ans au public et étudié par de nombreux naturalistes de l'époque. Il meurt de façon incertaine en , en pleine Révolution française. Il est un des premiers animaux de cette taille à être naturalisé.

Son squelette et sa naturalisation sont à présent exposés au Muséum national d'histoire naturelle, à Paris.

Histoire

Trajet

Le rhinocéros, probablement né en ou peu avant, serait originaire d'Assam ou du nord du Bengale[1] - [2]. Capturé très jeune, il est un cadeau de Jean-Baptiste Chevalier de Conan, gouverneur de Chandernagor — ville près de Calcutta, alors comptoir français —, au roi de France Louis XV[3] - [1].

Il embarque le à bord du Duc de Praslin, un navire de la Compagnie française des Indes orientales[4] - [1]. Lors d'une escale à l'île Maurice du 5 au — alors appelée Île-de-France —, le public est admis à bord pour venir le voir[1] - [5]. L'écrivain et botaniste Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre, qui faisait partie des visiteurs, remarque que si l'animal était « fort et méchant »[6], il tolérait comme amie une petite chèvre qui partageait son foin entre ses pattes[2]. Le voyage en bateau se déroule d'une façon générale sans encombre[5].

Il arrive à l'arsenal de Lorient, le [1] - [7] ou le au petit matin[8]. Il attend alors plus de deux mois qu'un chariot spécial soit construit pour le transporter jusqu'à la ménagerie royale de Versailles[2] - [1] — cette dernière avait été inaugurée en 1664 du fait de l'intérêt de Louis XIV pour la zoologie[9]. Cependant, l'animal ayant vieilli pendant le voyage et approchant de ses deux ans, il commence à devenir plus fort et à se montrer agressif[5]. Il doit être sanglé dans une écurie ou une étable pendant ce temps[7] - [3].

Si la voie maritime est également envisagée[10], le convoi prend finalement la route de Versailles par voie terrestre le [1] - [11]. Il est accompagné de bouchers faisant office de vétérinaires chargés de ses soins et de son alimentation — vingt kilos de foin, douze kilos de son et treize kilos d'avoine quotidiennement[2] - [12]. Du fait de cette consommation journalière de nourriture, l'animal avait probablement atteint à ce moment sa taille adulte, d'où les difficultés de son transport[13]. En raison de son poids, le chariot finit par se briser et a besoin d'être réparé[2], ce qui retarde l'arrivée à Versailles au 11 ou après des passages à Laval et Alençon[1] - [10]. Tous frais compris, son trajet de près de neuf mois de Chandernagor jusqu'à Versailles coûte environ 5 400 livres[14], somme conséquente pour l'époque : Leendert C. Rookmaaker compare cela à plus de la moitié du salaire annuel d'un officier de port[1] alors qu'Amandine Péquignot — reprenant les estimations de Jean-Bernard Lacroix — le rapporte à 54 mois de salaire d'un capitaine de vaisseau de 1770[14] - [7].

Exposition

Son enclos, conçu spécialement pour l'exhiber, mesure 23,4 mètres de long pour 19,5 mètres de large d'après Leendert C. Rookmaaker et comporte un bassin[15] - [2]. Amandine Péquignot l'estime plus petit, à 20 mètres par 12 mètres[7]. L'inspecteur du parc note que cet enclos est déjà dans un état de délabrement avancé en , l'animal ayant creusé la terre jusqu'à ce que l'un des murs soit sur le point de s'écrouler. En conséquence, il est déplacé pendant deux ans le temps que son enclos soit pavé[3].

Il est étudié dès son arrivée par Georges-Louis Leclerc de Buffon, qui réalise des mesures précises de l'évolution de son âge et de sa taille entre 1770 et 1772. Le naturaliste note également qu'il mangeait « soixante livres de nourriture » quotidiennement[16]. Ceci fait l'objet en 1776 d'une « Addition à l'article rhinocéros » dans son Histoire naturelle[17] - [18] - [19]. Petrus Camper l'examine et le dessine en , remarquant que sa dentition diffère de celle du rhinocéros noir bicorne d'Afrique — notamment en ce qui concerne les incisives[20] - [16] - [21]. Il est noté par Bernardin de Saint-Pierre en 1792 qu'il aurait usé sa corne contre les obstacles et les barres de son enclos, ce qu'on observe toujours dans les parcs zoologiques[22] - [21]. Georges Cuvier suspecte également en 1801 que sa vie en captivité aurait provoqué l'arrêt de la croissance de sa corne, expliquant qu'il n'en reste que la base et qu'elle ne fasse plus qu'« un pouce de longueur » à la fin de sa vie[21].

L'animal attire la noblesse et l'aristocratie de toute la France, et même de l'Europe[2] - [7]. Au total, le rhinocéros est exposé au public pendant 23 ans à la ménagerie[2] - [4]. Il reste cependant très agressif : Cuvier rapporte ainsi qu'il aurait tué deux personnes entrées dans son enclos sans autorisation[15] - [6]. Par ailleurs, son alimentation et ses soins s'avèrent coûteux, l'animal consommant au moins quatre-vingt-dix pains de six livres mensuellement et sa peau nécessitant pour demeurer humide l'application régulière d'une huile[7] - [23].

Déménagement

Dans les années 1780, la ménagerie royale est en déclin du fait du désintérêt de Louis XVI, mais également des artistes et des savants, ces derniers préférant dorénavant observer les animaux dans leur milieu naturel[3]. De plus, la ménagerie étant considérée comme un symbole de la royauté, des libérations d'animaux — voire des tueries — et des destructions sont réalisées par les Jacobins pendant la Révolution française[24], notamment le lors de l'assaut du palais des Tuileries[7] - [25]. Ainsi, fin 1792, il ne reste que peu d'animaux dans la ménagerie : un lion du Sénégal, un couagga, un bubale, deux antilopes, un goura couronné, des paons et le rhinocéros[6] - [26]. Ils restent menacés car, pendant une période de famine, il est considéré comme honteux de les nourrir eux plutôt que des citoyens[7] - [25] - [27].

L'intendant de la ménagerie, Louis-Charles Couturier, écrit donc en septembre et en à Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre, alors directeur du jardin national des plantes de Paris, pour lui suggérer de transférer les animaux afin de constituer un parc zoologique dans la capitale, qui n'en possède pas encore[2] - [7]. Bernardin de Saint-Pierre vient donc à Versailles, reconnaît le rhinocéros, et écrit un Mémoire sur la nécessité de joindre une ménagerie au jardin national des plantes de Paris adressé au ministre de l'Intérieur de l'époque, défendant l'intérêt scientifique de garder de tels animaux en vie[25] - [28] - [29].

.jpg.webp)

Le projet est finalement accepté et, à cause de retards administratifs, le transfert est mené à bien plus d'un an après, les 26 et , mais le rhinocéros ne vivra jamais dans la ménagerie du Jardin des plantes — qui existe toujours[28] - [26]. En effet, le rapport de sa dissection indique qu'il aurait été tué le matin du 2 vendémiaire an II () d'un coup de sabre dans la poitrine, date reconnue par Leendert C. Rookmaaker et faisant consensus[15] - [28]. Cependant, de façon contradictoire, une note de Georges Cuvier datant de 1801 signale qu'on l'aurait trouvé mort noyé dans son bassin de Versailles en , date reconnue par Joan Pieragnoli mais dont la véracité est remise en cause[2] - [10] - [15]. Finalement, une autre date de décès est citée par Gustave Loisel : le 13 floréal an II (), à cause d'une blessure gangrénée[28] - [30].

Une analyse du squelette révèle une côte cassée en cours de fusion sur son flanc gauche, impliquant que le rhinocéros ait survécu à une grave blessure[28]. De plus, un vétérinaire aurait fait quinze visites entre mi-septembre et mi- pour désinfecter une plaie. Ceci conduit à favoriser l'hypothèse d'une grave chute dans son bassin ou d'un coup de sabre, d'après Amandine Péquignot[28].

Préservation

Dissection

D'après le rapport de dissection, la dépouille est transférée au Muséum national d'histoire naturelle (MNHN) — récemment inauguré — le 4 vendémiaire an II (), soit deux jours après le décès, à cause de problèmes logistiques liés au déplacement d'une telle masse[31].

La dissection n'est finalement réalisée par Jean-Claude Mertrud — alors professeur d'anatomie animale au Musée —, Louis Jean-Marie Daubenton — premier directeur du Musée — et Félix Vicq d'Azyr que trois semaines après la mort, sous une tente dans le Jardin des plantes, ce qui attire un public nombreux dont Pierre Joseph Desault, Charles-Gilbert Romme ou encore Joseph Lakanal[32] - [31]. La chaleur est écrasante et la décomposition avancée du corps — du fait du temps écoulé — lui fait exhaler une telle odeur qu'il est nécessaire de le protéger des chiens[31] - [33]. Il s'agit de la première opération de taxidermie moderne sur un rhinocéros et plus généralement sur un animal de cette taille[34] - [35]. Les conditions sanitaires sont si épouvantables que lorsque Félix Vicq d'Azyr meurt l'année suivante, à 46 ans, certains attribuent sa mort à une maladie contractée pendant l'opération[2]. Cette idée n'est pas partagé par le biographe de Félix Vicq d'Azy, Yves Pouliquen, qui considère quant à lui que cette dissection imprévue est une occasion heureuse pour l'anatomiste et ne mentionne pas un quelconque lien avec sa mort[33].

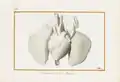

Soixante-cinq ou soixante-sept mesures anatomiques sont réalisées sur la carcasse par Daubenton[31] - [32]. Parallèlement, Pierre-Joseph Redouté est chargé avec son frère Henri-Joseph Redouté et Nicolas Maréchal de réaliser des illustrations anatomiques des organes du rhinocéros lors de la dissection[36] - [37]. Selon Leendert C. Rookmaaker 38 planches sont à présent dans la Collection des vélins du Museum national d'histoire naturelle[38] - [39] - [40].

- Illustrations anatomiques de Pierre-Joseph Redouté et Nicolas Maréchal lors de la dissection du rhinocéros (1793)

L'estomac du rhinocéros avec la rate et une portion du duodénum et du pancréas (Redouté).

L'estomac du rhinocéros avec la rate et une portion du duodénum et du pancréas (Redouté). L'abdomen ouvert du rhinocéros et les intestins dans leur position naturelle (Maréchal).

L'abdomen ouvert du rhinocéros et les intestins dans leur position naturelle (Maréchal). Le cœur et les poumons du rhinocéros (Maréchal).

Le cœur et les poumons du rhinocéros (Maréchal). L’œil du rhinocéros et ses muscles (Maréchal).

L’œil du rhinocéros et ses muscles (Maréchal). Le caecum et une portion du colon du rhinocéros, vus par devant (Redouté).

Le caecum et une portion du colon du rhinocéros, vus par devant (Redouté).

Préservation et naturalisation

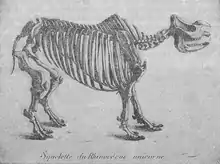

Le squelette du rhinocéros de Versailles est nettoyé puis remonté après la dissection par Jean-Claude Mertrud[2] - [32]. Il sert ensuite de base à la description du Rhinoceros unicornis par Georges Cuvier dans ses Recherches sur les ossemens fossiles de quadrupèdes[41]. Il est exposé dans la galerie de Paléontologie et d'Anatomie comparée du MNHN depuis 1899 (n°A 7974)[6] - [22]. Par ailleurs, il s'agit d'un des seuls animaux du XVIIIe siècle encore conservés au MNHN[42].

Pour sa naturalisation, sa peau vernie est tendue sur une armature de chêne cylindrique reliée à des cerceaux de noisetier[2] - [34]. En particulier, la charpente est composée de madriers pour chacun de ses quatre membres, de demi-tonneaux traversés d'une poutre pour prendre la place des ceintures scapulaire et pelvienne ainsi que de tiges pour remplacer les côtes[32] - [43].

Le rhinocéros naturalisé, d'un poids de 450 kg, est exposé à partir de 1889 dans la galerie de Zoologie[6] - [34]. La peau est restaurée à partir de 1992 et pendant trois ans par le taxidermiste Jack Thiney et est, depuis 1994, exposée au troisième niveau de la grande galerie de l'Évolution[6] - [34]. Son numéro d'identification est CG1991-1439[4].

Il aurait existé un moulage de son pénis, dont il n'y a plus de trace. Les organes quant à eux ne semblent pas avoir été conservés[22].

Devenir de la corne

Amandine Péquignot note que sur une photographie de 1892 de la galerie de Zoologie, on peut observer au premier plan le rhinocéros et notamment sa corne[44]. Celle-ci est très grande — environ 80 cm — et courbée, ce qui est bien plus grand qu'une corne habituelle de rhinocéros indien[44]. Elle était toujours présente dans les années 1970 puis est retirée et archivée lors de la rénovation du musée pour la protéger d'un vol[4]. Cependant, sur un dessin réalisé juste après la naturalisation par Nicolas Maréchal, le rhinocéros avait une petite corne : il y a donc eu un changement entre-temps[38].

Selon Amandine Péquignot, la longue corne aurait été ajoutée en 1803 par Étienne Geoffroy Saint-Hilaire car, pensant que sa courte taille était due à la captivité, il aurait jugé préférable de la remplacer par une plus grande ; la scientifique argumente que ce choix aurait également pu être influencé par le fait qu'une longue corne conférait une plus grande splendeur au rhinocéros royal[45]. L'état des connaissance de l'époque ne lui permettait pas de savoir qu'il ne s'agissait pas d'une corne de rhinocéros indien (Rhinoceros unicornis) mais de celle d'un rhinocéros blanc (Ceratotherium simum)[21]. La longue corne aurait également pu être celle d'un rhinocéros noir (Diceros bicornis)[6].

Au moment de sa restauration en 1992, la corne est remplacée[6]. On lui substitue alors un moulage d'une corne tronquée ayant bien appartenu à un rhinocéros indien provenant des anciennes collections royales. Cette corne tronquée pourrait d'ailleurs être la corne d'origine du rhinocéros de Louis XV : toutefois elle semble plus petite[6] - [45].

Références

- Rookmaaker 1983, p. 308.

- Anne-Sophie Jahn et Frédéric Lewino, « Les incroyables trésors de l'Histoire : le rhinocéros de Louis XV fête ses 245 ans », sur www.lepoint.fr, Paris, SEBDO Le Point, (consulté le ).

- Pieragnoli 2010, p. 188.

- Péquignot 2013, p. 216.

- Lacroix 1978, p. 165.

- Bruno David (président), « Le rhinocéros de Louis XV », N° MNHN-ZM-MO-1991-1439, sur www.mnhn.fr, Paris, Muséum national d'histoire naturelle (consulté le ).

- Péquignot 2013, p. 217.

- Lacroix 1978, p. 164.

- Béatrix Saule (photogr. G. Blot), « Versailles, décor sculpté extérieur : Ménagerie », sur www.sculpturesversailles.fr, Château de Versailles, Établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles et Réunion des musées nationaux, (consulté le ).

- Pieragnoli 2010, p. 189.

- Lacroix 1978, p. 165-166.

- Lacroix 1978, p. 166.

- Lacroix 1978, p. 167.

- Lacroix 1978, p. 169.

- Rookmaaker 1983, p. 311.

- Rookmaaker 1983, p. 309.

- Georges-Louis Leclerc de Buffon, Louis Jean-Marie Daubenton (collaborateur) et Étienne de Lacépède (continuateur) (ill. Jacques de Sève), Histoire naturelle, générale et particulière, vol. XXXII, t. supplément III : Servant de suite à l'histoire des animaux quadrupèdes, Paris, Imprimerie royale, , 1re éd., 513 vues, 44 vol. ; in-4 (lire en ligne), « Addition à l’article du rhinocéros, vol. XI, p. 174 », p. 297-299.

- Rookmaaker 1983, p. 317.

- Thierry Hoquet, Buffon illustré : Les gravures de l'Histoire naturelle (1749-1767), Paris, Publications scientifiques du Muséum national d'histoire naturelle, coll. « Archives / Muséum national d'histoire naturelle », , [en ligne] nouvelle éd., 816 p., 24 cm (ISBN 978-2-85653-859-3, lire en ligne), L'illustration de l'Histoire naturelle : ses caractères, ses artistes, « Comment travaillent-ils ? », p. 20-23.

- Cuvier 1969, p. 34.

- Péquignot 2013, p. 222.

- Rookmaaker 1983, p. 315.

- Pieragnoli 2010, p. 190.

- (en) Andrew Cunningham, The Anatomist Anatomis'd : An Experimental Discipline in Enlightenment Europe [« Anatomie de l'anatomie : une discipline dans l'Europe du XVIIIe »], Farnham, Ashgate, coll. « The history of medicine in context », , XXII-443 p., 24 cm (ISBN 978-0-7546-6338-6, lire en ligne), chap. 5 (« Animals Bodies and Comparative Anatomy »), p. 303.

- Éric Baratay, « Le zoo : lieu politique, XVIe – XXe siècles », dans Paul Bacot (dir.), Éric Baratay, Denis Barbet, Olivier Faure et Jean-Luc Mayaud, L'Animal en politique, Paris ; Budapest ; Turin, Éditions L'Harmattan, coll. « Logiques politiques », , 386 p., 22 cm (ISBN 2-7475-5042-7, lire en ligne [PDF]), p. 23 (vue 9).

- Pieragnoli 2010, p. 192.

- Loisel 1912, p. 159.

- Péquignot 2013, p. 218.

- Bernadin de Saint-Pierre 1792.

- Loisel 1912, p. 164.

- Rookmaaker 1983, p. 312.

- Péquignot 2013, p. 219.

- Yves Pouliquen, Félix Vicq d'Azyr, les Lumières et la Révolution, Paris, Odile Jacob, , 240 p., 22 cm (ISBN 978-2-7381-2308-4, lire en ligne), p. 175-176.

- Florence Evin, « L'arche de Thiney », sur www.lemonde.fr, Paris, Société éditrice du Monde, (ISSN 1950-6244, consulté le ).

- Rookmaaker 1983, p. 313.

- Germain Sarrut et B. Saint-Edme, Biographie des hommes du jour, vol. III, Paris, Henri Krabbe, , 400 p., 6 vol. ; 28 cm (BNF 31856260, lire en ligne), partie 2, « Redouté (Henri-Joseph) », p. 238 col. 2.

- Rookmaaker 1983, p. 314.

- Péquignot 2013, p. 220.

- Pierre-Joseph Redouté, Henri-Joseph Redouté, Nicolas Maréchal et al., Direction des bibliothèques et de la documentation du Muséum national d'histoire naturelle (ed. scientifique), Collection des vélins du Muséum national d'histoire naturelle, vol. portefeuille 65 : Anatomie comparée (35 illustrations naturalistes), s.l., s.n., , 131 vues, 96 composants ; in-fol (46 × 32 cm) (lire en ligne [jpg]), fo 22-26, 28-57 (vues 53-78, 81-82, 87-93).

- Nicolas Maréchal et al., Direction des bibliothèques et de la documentation du Muséum national d'histoire naturelle (ed. scientifique), Collection des vélins du Muséum national d'histoire naturelle, vol. portefeuille 66 (3 illustrations naturalistes), s.l., s.n., , 96 composants ; in-fol (46 × 32 cm), fo 70-72.

- Cuvier 1969.

- Péquignot 2013, p. 2.

- Amandine Péquignot, Philippe Candegabe et Michèle Lemaire, « L'histoire retrouvée de l’éléphant Hans », La Lettre de l'OCIM, Dijon, OCIM (Office de coopération et d'information des musées), no 97, , p. 19 (lire en ligne [PDF], consulté le ).

- Péquignot 2013, p. 214.

- Péquignot 2013, p. 223.

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

Ouvrages anciens

- Jacques-Bernardin-Henri de Saint-Pierre (exactement : Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre), Mémoire sur la nécessité de joindre une ménagerie au jardin national des plantes de Paris, Paris, (imp. Didot le jeune), , 63 p., in-8 (lire en ligne).

- Bernard-Germain de Lacépède et Georges Cuvier (ill. Nicolas Maréchal, grav. Simon-Charles Miger), La ménagerie du Muséum national d'histoire naturelle : ou Les animaux vivants, Paris, (chez Simon-Charles Miger ; Charles-Frobert Patris ; Gilbert ; Grandcher ; Jean-Gabriel Dentu), , 280 vues, gr. in-fol. (lire en ligne).

- Bernard-Germain de Lacépède, Georges Cuvier et Étienne Geoffroy Saint-Hilaire (ill. Nicolas Maréchal, grav. Simon-Charles Miger), La ménagerie du Muséum national d'histoire naturelle : ou description et histoire des animaux qui y vivent et qui y ont vécu, Paris, (imp. Simon-Charles Miger ; Antoine Auguste Renouard), , 414 vues, 1 vol. ; in-12 (lire en ligne).

- Georges Cuvier, Recherches sur les ossemens fossiles de quadrupèdes : où l'on rétablit les caractères de plusieurs espèces d'animaux que les révolutions du globe paroissent avoir détruites, t. 2 : Contenant les pachydermes des couches meubles et des terrains d'alluvion (fac-sim. de l'éd. de : Paris : Deterville, 1812), Bruxelles, Culture et civilisation, , 4 vol. ; 27 cm (BNF 37271508, lire en ligne [PDF]).

- Gustave Loisel, Histoire des ménageries de l'antiquité à nos jours, vol. II : Temps modernes : XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, Octave Doin et fils ; Henri Laurens, , 392 p., 3 vol. ; in-8 (BNF 30828496, lire en ligne).

Ouvrages contemporains

- Jean-Bernard Lacroix, « L'Approvisionnement des ménageries et les transports d'animaux sauvages par la Compagnie des Indes au XVIIIe siècle », Revue française d'histoire d'outre-mer, Paris, Société française d'histoire des outre-mers, vol. 65 « 66e année », no 239, , p. 153-179 (e-ISSN 2275-4954, lire en ligne).

- Leendert C. Rookmaaker, « Histoire du rhinocéros de Versailles (1770-1793) », Revue d'histoire des sciences, Malakoff, Armand Colin, vol. 36, nos 3-4, , p. 307-318 (lire en ligne, consulté le ).

- (en) Leendert C. Rookmaaker, Marvin L. Jones, Heinz Georg Klös et Richard J. Reynolds III, The Rhinoceros in Captivity : A List of 2 439 Rhinoceroses Kept from Roman Times to 1994 [« Le rhinocéros en captivité : une liste de 2 439 rhinocéros dressée depuis l'ère romaine jusqu'en 1994 »], La Haye, SPB Academic Publishing, , 409 p., 31 cm (ISBN 978-9-0510-3134-8, lire en ligne), chap. 4 (« The Indian rhinoceros - Rhinoceros unicornis »), p. 95-96.

- Gérard Mabille, Joan Pieragnoli et Hubert Naudeix (restitutions 3D), La ménagerie de Versailles, Arles ; [Versailles], Éditions Honoré Clair ; Château de Versailles, , 96 p., 25 cm (ISBN 978-2-918371-07-6 et 2-918371-07-6, OCLC 688841061).

- Joan Pieragnoli, « La ménagerie de Versailles (1662-1789) : Fonctionnement d'un domaine complexe », Versalia. Revue de la société des amis de Versailles, Versailles, Société des amis de Versailles, no 13, , p. 173-195 (DOI 10.3406/versa.2010.906, lire en ligne, consulté le ).

- (en) Amandine Péquignot, « The rhinoceros (fl. 1770–1793) of King Louis XV and its horns » [« Le rhinocéros (ca 1770-1793) du roi Louis XV et ses cornes »], Archives of Natural History, Londres, The Society for the History of Natural History, vol. 40, no 2, , p. 213-227 (ISSN 0260-9541, e-ISSN 1755-6260, DOI 10.3366/anh.2013.0169, lire en ligne [PDF], consulté le ).

- Joan Pieragnoli, La cour de France et ses animaux : XVIe – XVIIe siècles, Paris, PUF, coll. « Le nœud gordien », , 365 p., 22 cm (ISBN 978-2-1307-4950-9, DOI 10.3917/puf.piera.2016.03).

Cairn.info

Cairn.info

Liens externes

- [vidéo] Château de Versailles, Web série - Épisode 6 : Le rhinocéros de Louis XV sur YouTube, (consulté le ).

- [vidéo] Château de Versailles, Le retour du Rhinocéros au château de Versailles sur YouTube, (consulté le ).

_4.jpg.webp)